烷基糖苷衍生物钻井液研究及在长宁H26-4井的应用

王忠瑾,司西强,赵 虎

(中国石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院,河南濮阳 457001)

近几年来页岩气的开发快速发展,油基钻井液在泥页岩井壁稳定和润滑防卡等优势突出、应用广泛,但由于油基钻井液对环境的不友好和成本高等问题,制约了油基钻井液的使用。因此,研发高性能水基钻井液,在坍塌周期内顺利完井,对实现页岩气的低成本环保开发至关重要。针对页岩气长水平井对钻井液井壁稳定、降摩减阻和井眼清洁的高要求[1,2],中原石油工程有限公司钻井院自主研发出了以聚醚胺基烷基糖苷[3-5](NAPG)、阳离子烷基糖苷[6,7](CAPG)、烷基糖苷(APG)为核心助剂的烷基糖苷衍生物钻井液体系[8],简称ZYAPD(Alkyl Polyglucoside Derivatives)钻井液体系,该钻井液体系在长宁H26-4井成功应用。

1 技术难点

1.1 井壁稳定难度大

长宁H26 平台页岩地层黏土矿物含量为24%,ZETA 电位为-30 mV~-40 mV,分散特性较强。易表面水化,水分子侵入黏土晶层,导致胶结强度降低。韩家店及龙马溪泥页岩层理性强、裂缝发育,主要缝宽和孔径 0.5 μm~15.7 μm;有机质微孔隙、黏土矿物层间微孔隙孔径分布为0.05 μm~1 μm,致使与流体接触后,产生强烈的自吸现象,使裂缝萌生、扩展、贯通形成宏观裂缝。邻井长宁H26-5 该井段钻完井周期为38 d,钻井过程中的机械破坏和钻井液长时间浸泡地层,超过坍塌周期,导致井壁失稳发生。

1.2 页岩气井为三维定向水平井,裸眼段较长,润滑防卡难度大

该井三开应用井段1 942 m~3 350 m,裸眼段长1 408 m,增斜段长600 m,井斜变化81°,狗腿度最大为7.17°/30m,井斜变化大,井眼曲率大,摩阻大。定向段钻具滑动摩擦,对钻井液的润滑性和泥饼质量要求高,必须使用各种润滑剂或兼有润滑效果的处理剂有效地降低摩擦阻力与扭矩,增强钻井液的润滑性,并防止钻头泥包。

1.3 钻井液密度高,流型控制难度大

邻井长宁H26-5井水平段钻井液密度最高为2.06 g/cm3左右,泵排量为26 L/s~28 L/s。钻完井周期达38 d,低密度固相高,钻井液性能控制难度大。后期维护处理采取大量置换钻井液,造成钻井液处理剂的大量浪费。

2 技术对策

2.1 钻井液井壁稳定技术

抑制能力:NAPG 相对分子质量为800,为非离子型抑制剂;CAPG 相对分子质量为340,为小阳离子型抑制剂。作用机理为吸附成膜、嵌入及拉紧晶层等。复配KCl 使体系获得更高的抑制能力,KCl 在该体系还具有降低滤失量,灭菌,增强钻井液的长期稳定等作用。

封堵能力:长宁页岩地层孔缝和微孔缝的范围(主要缝宽和孔径0.05 μm~15.7 μm),级配 0.03 μm~50 μm粒径的封堵材料[9],粒径分布从大到小依次为:磺化沥青ST-2、球状纳-微米聚合物封堵剂和纳米钙。利于快速形成致密的高强度封堵层,提高井壁承压能力,可满足长宁区块页岩地层的封堵需求,降低流体自吸现象,提高钻井液的井壁稳定能力。

2.2 钻井液润滑防卡技术

APG 及衍生物由于其分子结构上的多羟基和一个烷基基团,能够在钻具、套管表面及井壁岩石上产生强力吸附,烷基作为亲油基则朝外规则排列,形成非常稳定且具有一定强度的润滑膜,并可直接参与泥饼的形成,使泥饼具有较好的润滑性。

2.3 钻井液流变性控制技术

APG 类材料为小分子结构,在母液中多为单结构单元形式存在,高密度条件不增黏,部分衍生物(如CAPG)具有阳离子结构,存在强正电相斥的机理,不易聚结成团。APG 可以封堵井壁作为支撑体,通过吸附、浓集、覆盖形成封堵膜,亦可通过氢键吸附、交联和护胶等作用,提高钻井液中聚合物降滤失剂的作用效果,满足高密度条件下降滤失不增黏的护胶需求。

3 室内实验

实验室对ZY-APD 水基钻井液体系进行了基本性能评价、井壁稳定能力评价、润滑性评价。

3.1 钻井液基本性能

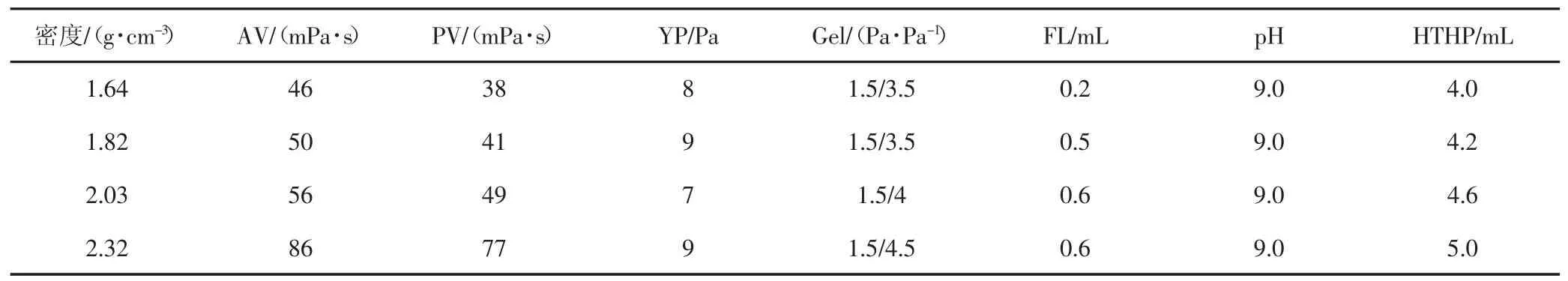

ZY-APD 钻井液配方为:4%~7%APD+1%~2%膨润土+0.1%~0.3%XC+1%~1.5%降滤失剂+6%~8%纳-微米封堵剂+1%~3%极压润滑剂+6%~8%KCl+pH 调节剂+重晶石(见表1)。

表1 ZY-APD 钻井液性能Tab.1 ZY-APD drilling fluid performance

由表1 可知,钻井液具有很好的流变性能,API 失水小于1 mL,钻井液体系在100℃下的高温高压滤失量小于5 mL,在保护储层的同时提高了机械钻速,能满足现场对钻井液的要求。

3.2 井壁稳定能力

图1 浸泡露头岩心抗压强度变化Fig.1 Change of compressive strength of core of immersion outcrop

图2 岩心在不同介质中浸泡的状态Fig.2 The state of core soaking in different media

分别用清水、ZY-APD 钻井液、常规水基钻井液和油基钻井液作为浸泡介质,90℃条件下对露头页岩岩心连续浸泡60 d,在不同的时间段取出不同岩心进行观察,并采用微机控制全自动压力试验机YAW-300D(济南瑞普机电技术有限公司制造)匀速缓慢加压,进行抗压强度测试。由图1 和图2 可知,岩心浸泡5 d后,在ZY-APD 钻井液和油基钻井液中的岩心强度较大,其他介质中的岩心强度均下降幅度较大,20 d 内清水和常规水基钻井液均出现断裂,失去抗压强度;50 d内ZY-APD 钻井液和油基钻井液状态与抗压强度相当,60 d ZY-APD 钻井液浸泡外观完好,但抗压强度降低25%。因此,ZY-APD 钻井液的实验室评价坍塌周期约为50 d,钻井液具有较好的井壁稳定能力。

3.3 润滑性

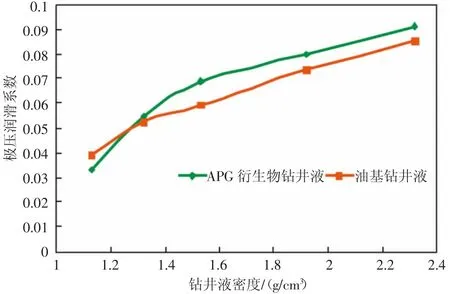

对ZY-APD 钻井液和油基钻井液(柴油为基油)分别使用重晶石加重到不同的密度,150℃老化16 h,20℃条件下使用EP 极压润滑仪测定极压润滑系数(见图3)。由图3 可知,不加重ZY-APD 钻井液润滑系数和油基钻井液均较低,但随钻井液密度的升高,钻井液的润滑性均不断降低,在1.15 g/cm3~2.30 g/cm3钻井液范围内,两者极压润滑系数均小于0.10,从润滑系数曲线可以看出,两者润滑性能相当。

图3 不同密度下体系的润滑性Fig.3 Lubricity of systems under different densities

4 现场应用

长宁H26-4井为长宁H26 平台部署一口水平井,构造位置位于四川盆地与云贵高原结合部,川南古坳中隆低陡构造区与娄山褶皱带之间,北受川东褶皱冲断带西延影响,南受娄山褶皱带演化控制,其构造特征集二者于一体的构造复合体。目的层为志留系龙马溪组,设计井深4 737 m/垂深3 205 m。长宁H26-4井三开井段自1 942 m 转换为烷基糖苷衍生物钻井液体系(ZY-APD 钻井液体系),应用井段为1 942 m~3 350 m,井壁稳定性、润滑性和携岩带砂效果良好。顺利钻至A靶点,由于甲方要求全程使用旋转导向工具施工,公司从施工风险考虑转换为油基钻井液。

4.1 钻井液的配制

现场钻井液配方如下:

4%~7%APD+1%~2%膨润土+0.1%~0.2%XC+1%~1.5%降滤失剂+3%~4%纳-微米封堵剂+6%KCl+NaOH+重晶石

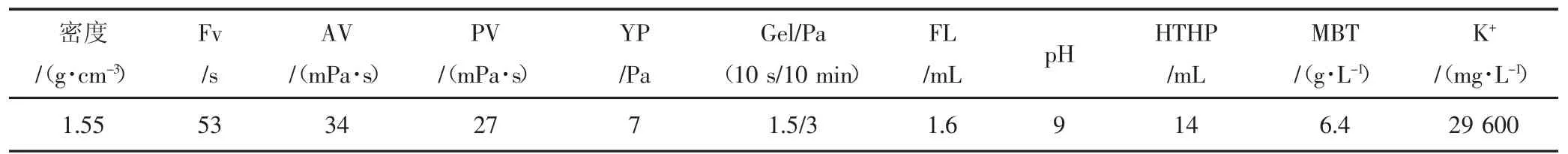

使用老浆钻至1 942 m 后,转换为ZY-APD 钻井液体系,转换后钻井液性能(见表2)。

表2 ZY-APD 钻井液性能Tab.2 ZY-APD drilling fluid performance

4.2 钻井液的维护处理

4.2.1 流变性控制和井眼清洁 为满足造斜段的携岩带砂要求,钻井液应保持合理的流变性能,增斜扭方位井段(应用旋转导向井段)钻井液的黏度控制在60 s~80 s,动切力为 8 Pa~15 Pa,静切力为 2 Pa~5 Pa/6 Pa~15 Pa 较为合理;若需要降低钻井液的黏切,可用含APG 和CAPG 的稀胶液稀释;若下钻划眼较多,可配制稠塞液清砂并加强固控设备的使用,降低钻井液的固相含量,保证其良好的流变性能。

4.2.2 钻井液的井壁稳定 对于水基钻井液,在保持合理的钻井液密度条件下,保证井壁稳定的关键是提供良好的抑制性能和封堵能力。抑制性方面,通过加入一定浓度的NAPG 和CAPG 来提高钻井液的抑制能力;封堵方面,通过级配纳-微米封堵材料,快速形成致密、高强度封堵层,减少滤液侵入地层。

4.2.3 钻井液的润滑防卡 APG 类产品具有良好的润滑效果,井斜30°前可满足定向的需要,但随着井斜角的增大、井眼轨迹变化较大,可补充2%~3%的润滑剂来提高钻井液的润滑性。

4.3 钻井液的应用效果

在整个钻进过程中,钻井液性能稳定、起下钻畅通无阻、未出现井下复杂情况,达到了井壁稳定及井下安全的目的,为钻井施工的顺利进行提供了技术保障。具体应用效果如下:

(1)ZY-APD 钻井液表现出良好的流变性能,剪切稀释性好、携岩能力强,保证了井眼清洁,平均机械钻速达到7.43 m/h,钻井液性能(见表3)。

(2)ZY-APD 钻井液表现出较强的井壁稳定能力,强抑制强封堵相结合。本井膨润土含量控制在6.4 g/L~13.6 g/L,充分表明钻井液具有较强抑制能力;本井保持了较低的高温高压滤失量,减少了滤液对地层的侵入,保障了井壁的稳定性,电测平均井径扩大率仅为2.05%。

表3 分段钻井液性能Tab.3 Segmented drilling fluid performance

(3)ZY-APD 钻井液表现出良好的润滑性能,APG及其衍生物(NAPG 和CAPG)本身具有良好的润滑性,钻井过程中复配使用极压润滑剂,并加强固相控制,起下钻和拉井壁平均摩阻为15 t~25 t,较好满足了钻井工程的需要。

5 结论及认识

(1)ZY-APD 水基钻井液在长宁H26-4井的应用中,钻井液具有良好的剪切稀释性能,在较高密度(2.07 g/cm3)下保持了良好的流变性能;具有较强的井壁稳定能力和井眼清洁能力;具有较好的降摩减阻效果。能满足长宁区块页岩气水平井钻井完井施工要求;

(2)长宁H26-4井全部老浆直接用于长宁H26-2井,避免了泥浆处理的环保费用。

CO2/N2高效膜分离技术获突破

近日,天津大学化工学院王志教授团队及其合作者首次实现了超薄多孔膜的大面积制备,为气体的分离技术开辟了一个全新的领域。该科研成果在《自然·材料》发表。

研究者以金属离子(Cu2+、Zn2+),有机偶联分子和短链的高分子聚合物作为结构单元,成功构筑了具有有序微孔结构的金属诱导有序微孔聚合物,将其涂覆在商业薄膜上。由于CO2和其中的聚合物单元具有较好的亲和性,因此能够透过薄膜;而亲和性较差的氮气则被阻挡,从而实现了CO2/N2的高效分离。

(摘自中国化工信息2018年第24期)