我亲眼看见父亲被捕

■何丹妮口述 王浩记录整理

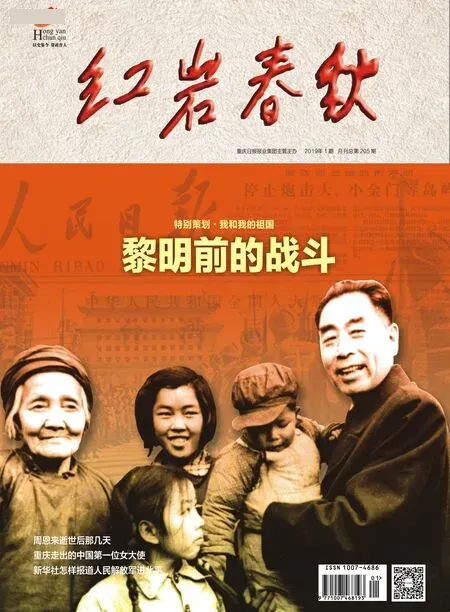

何雪松(1918-1949),又名永柏、柏林,笔名蜀英,四川高县人。民盟盟员,“小民革”成员,中华人民共和国成立后被追认为中共党员。1936年入刘湘军官教导队,1938年在武汉经阳翰笙介绍去政治部第三厅放映队工作,1941年到广西教书,1946年被国民党失业军官第五总队收容,任上校总编。1947年退役后组织地下武装,开辟游击根据地,同年10月因“小民革案”被捕。1949年11月27日殉难于重庆渣滓洞。

辗转

我父亲叫何雪松,1918年出生于四川高县。我爷爷是闻名川南的书画家,父亲在爷爷的熏陶下,对艺术很感兴趣,这为他抗战时期在电影放映队工作打下了很好的基础。

1932年,父亲考入县城叙南中学。中学毕业后,考入川康绥海主任公署陆军教导总队学习,毕业后被调到省办的全川中等以上学校寒假战时训练团受训。其间,他积极宣传坚持抗战、反对求和投降的主张,投身于反对国民党三青团特务学生的斗争中。

战训团结束后,父亲没有去分配的四川保安部队,而是与同学欧阳齐修一起到了武汉。经阳翰笙介绍,被安排在国民政府军事委员会政治部第三厅下属的电影放映队工作,担任第二电影放映队队长。第三厅是抗日宣传机构,郭沫若任厅长,阳翰笙任主任秘书,欧阳齐修为电影放映总队队长。

◇何雪松

武汉失守后,父亲带领第二电影放映队到了桂林,与会集在当地的文艺团体一起,组织各种形式的抗日救亡活动。1940年,父亲及其领导的电影放映队被调到浙江金华。1941年,他只身回到桂林,在临桂县立中学找到一份教师工作。不久,他把我母亲莫凌志以及未满周岁的我接到学校一起生活。1944年,日军大举进攻桂林,我们被迫离开学校,跟随父亲前往贵州遵义鸭溪中学。

1946年,父亲接到欧阳齐修的电报和邮费,于是我们一家来到重庆,住在七星岗纯阳洞抗建堂对面两层楼房里。我家住楼上,原电影放映队的人员住楼下。

抗战结束后,四川军阀刘湘的部队被蒋介石整编,很多军官失业。为了安抚这些人,蒋介石打出了军官总队的招牌。出于生活所迫,曾在刘湘军官教导队受训过的父亲便去登了记。经过审查,在海棠溪孙家坡第五军官总队任上校教官兼《五总》月刊总编辑。父亲在军官总队的生活比较安定,但他对高官厚禄不感兴趣,对金钱也很淡泊。

被捕

1947年7月,父亲从军官总队退役后,与萧中鼎(渣滓洞大屠杀脱险志士)、李子伯(渣滓洞大屠杀殉难者)计划发动武装起义,以配合人民解放军解放四川。然而,起义消息被泄露,父亲及李子伯等人被国民党特务逮捕。

我清楚地记得,那是10月9日傍晚,外出数日的父亲突然回来了,他脚步急促,进院子时边走边脱外衣。我和母亲见他进来便起身迎接,但他扫了我们一眼,径自走进屋里并将房门关上。

不一会儿,几个拿着手枪的人冲进院子,母亲被陌生人的闯入吓了一跳。母亲问他们干什么,他们没有理会,冲到房门前,一脚把门踹开。我和母亲跟着进了屋,只见父亲坐在火盆边,拿着火钳拨弄着燃烧的纸屑。领头的特务一把夺过火钳,发现纸片已化为灰烬,气急败坏地对父亲吼道:“你是何雪松吗?”“是的。”“走,跟我到二处去谈话。”父亲一听,站起身来,穿上外衣,走到摇篮前,亲了亲只有三个月大的弟弟小渝,便从容地走出门去。

◇1944年,何雪松与妻子莫凌志、女儿何丹妮在桂林

我和母亲一时不知所措。当母亲回过神来,抱起小渝往外追,我和二弟哭哭啼啼地跟着母亲跑。抗建堂下面有一个操场,往外拐弯是一个狭小的胡同。我们刚追到胡同外面马路边,就看见了父亲。父亲听到我们的哭声,回头对母亲大声喊道:“一定要把孩子抚养大。”刚说完,几个特务七手八脚地把他往车上推。我们刚追到汽车边,车子“呼”地一下开走了。

后来我们才知道,父亲接到地下党组织的通知,他负责的联络站因叛徒告密遭到破坏,组织上要他立即转移。父亲考虑到家中有一份机密文件,若落入特务手中,后果不堪设想,于是冒着生命危险回来销毁文件。可是他还没来得及离开,特务就追上门来。

我们不知道父亲被抓去什么地方,也不知道那些人为什么要抓他。我每天跑到纯阳洞巷子口,多么想看到父亲归来的身影。哪知,父亲的被捕,竟成了我们的永别。

困苦

父亲被捕,使毫无思想准备的母亲精神上遭到极大打击。母亲没有工作,家庭突然失去父亲这个经济支柱,生活顿时陷入窘境。面对三个年幼的孩子,母亲终日以泪洗面。为了维持生计,她不得不把家里值钱的东西、衣物全部变卖。

正当生活日益困难之际,一天,一位与母亲年纪相仿,面目清秀,一身乡下人打扮的妇人来到我家,原来她是父亲的战友倪雪松的妻子阮筱玉。倪雪松的公开身份是北碚兼善公寓的职员,该公寓是地下党的一个秘密联络站。倪雪松与父亲是结拜兄弟,两人友情深厚。阮筱玉是地下党的秘密联络员。父亲被捕后,组织上为避免更大的牺牲,派阮筱玉到我家,继续做党的联络工作,同时照顾我们一家。

◇《何雪松舍身堵枪眼》(素描)

就这样,阮筱玉以“奶妈”的身份在我家住下来。每天吃过早饭后,“奶妈”都要提个菜篮去“买菜”,或是到指定地点与地下党的同志接头,她还通过组织带回钱来接济我们的生活。空闲时,她把我揽在怀里,给我讲“狼外婆”“小白菜”的故事,讲做人的道理。我发现,她讲那些道理,和父亲之前给我讲的一样。

可是没过多久,特务盯上了“奶妈”。有一天“奶妈”出去买菜,再也没回来。这一下,我们生活的来源又断了,母亲只好带着我们搬家到了牛角沱码头一间低矮房子里。平时她帮别人洗衣服,用微薄收入抚养我们三姐弟。

这一时期,由于家庭变故,母亲心情不好,又劳累过度,她一下病倒了,家里更是吃了上顿没下顿。起初,我们还可以把红薯和稀饭煮在一块,勉强糊口。但很快就没米了,再后来连红薯也没了。

帮助

记得那年秋天,天气已转凉,我拿着红薯倚在门边眼泪汪汪的,呆呆地望着码头下面滚滚流淌的嘉陵江。我肚子很饿,又是小孩子,很想吃好吃的东西。这时,听见一阵敲竹梆子的声音,一个叫花子拿着一个竹筒在码头挨家挨户地乞讨。叫花子来到我家时,照样把竹筒递到我面前。

◇市民为烈士敬献鲜花(陶玉莲/摄)

我抬头一看,叫花子戴着一顶破破烂烂的草帽,满脸胡子拉碴。我对他说:“我自己都没有吃的,我拿什么给你啊,你走吧!”

母亲听见我在跟人说话,从屋里走出来。叫花子看见母亲,又把竹筒递到她身边。他始终没说一句话,一双眼睛死死地看着母亲。

母亲说,这样吧,我倒点开水给你,你再到别的地方乞讨。她接过竹筒,一看,里面装满了烂菜梗,还有一股臭味。于是,她把竹筒里的脏东西都倒出来,不想里面竟滚出一小捆钞票。母亲顿时明白,这是地下党的同志来接济我们了,她的眼泪夺眶而出。当母亲把竹筒洗干净盛上开水拿出来时,叫花子已经走下码头渡江而去。以后,我再也没见过这个叔叔。

由于度日艰难,加上特务长期监视我家,为了防止意外,地下党和民盟的叔叔把我们一家人分别接到他们家中生活。我不知道母亲在哪里,也不知道我的两个弟弟被安排在哪里。我被民盟的唐弘仁伯伯接到北碚乡下,安排在一个幼儿园里。后来,民主人士许伯伯又把我安排在高级会计职业学校一间隐蔽的房子住下,直到重庆解放。

父亲被捕后,他在狱中的情况我完全不知道。后来才听说,在1949年11月27日的渣滓洞大屠杀中,站在牢房风门口的父亲在特务的机枪扫射中受伤,倒在牢门口。他看着身边的难友一个个倒在血泊中,看着敌人嚣张的枪口狂喷火舌,他强力支撑着负伤的身体,用尽全身力气猛地站立起来,双手死死地握着木栅栏门两侧,试图用身体给其他难友创造生还的机会。正是父亲奋不顾身、舍命堵枪口的英勇壮举,才使同室的难友萧中鼎等人得以脱险。

重庆解放后,中共重庆市委根据父亲生前的表现,追认他为中国共产党正式党员。1950年,重庆市人民政府批准他为革命烈士。