中西医结合治疗气虚血瘀型缺血性脑卒中偏瘫39例临床观察

河南省孟津县中医院脑病科,河南 孟津 471100

缺血性脑卒中偏瘫是临床常见脑卒中后遗症之一,严重影响患者神经功能恢复,且降低其生活质量[1]。西医多给予抑制血小板聚集、改善血液循环等对症治疗,通常疗效不甚理想。中西医结合疗法受到临床关注。中医理论认为,缺血性脑卒中偏瘫属于“中风”范畴,多表现为气虚血瘀型,需以益气、活血、化瘀之法治疗。黄芪桂枝五物汤是由黄芪、桂枝等多味中药组成的汤剂,具有祛瘀通络、益气活血之效。电针穴位刺激是由中医针灸改良而来,在多种脑血管疾病中具有良好辅助治疗作用。本研究选取我院气虚血瘀型缺血性脑卒中偏瘫患者,观察中西结合治疗的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2017年8月至2019年3月收治的气虚血瘀型缺血性脑卒中偏瘫患者78例作为研究对象,按照治疗方案不同分为对照组(39例)和观察组(39例)。对照组女18例,男21例;年龄47~70岁,平均年龄(61.34±3.58)岁;病程2个月至1年,平均病程(7.14±1.13)个月;偏瘫位置:左侧17例,右侧22例。观察组女16例,男23例;年龄45~71岁,平均年龄(62.05±4.02)岁;病程3个月至1年,平均病程(7.42±1.36)个月;偏瘫位置:左侧19例,右侧20例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经我院伦理委员会审批通过。

1.2 诊断标准 ① 西医诊断标准:均符合缺血性脑卒中偏瘫相关西医诊断标准[2]:脑卒中发生后出现一侧肢体功能障碍,形成偏瘫;② 中医诊断标准:均符合《中药新药临床研究指导原则》中气虚血瘀型缺血性脑卒中偏瘫相关中医诊断标准[3]:主症:口舌歪斜、半身不遂、感觉消退或消失、言语謇涩或不语;次症:脉沉缓滑,舌质紫暗,苔白腻,周身湿冷,二便自遗。

1.3 纳入与排除标准 ① 纳入标准:均结合临床表现,经影像学检查证实为缺血性脑卒中;临床资料完整;患者及家属均知情,签订知情承诺书。② 排除标准:伴有代谢功能障碍者,合并脑栓塞、脑外伤、脑肿瘤者;心肝肾等重要脏器严重功能异常者;造血系统异常者;存在相关药物禁忌或过敏者;病情不稳定者。

1.4 方法

1.4.1 对照组 采取常规西医治疗,改善脑能量代谢:艾地苯醌片(齐鲁制药有限公司,国药准字H10970137,规格:30 mg/片)30 mg/次,3次/d;抗血小板聚集:阿司匹林肠溶片(大同市利群药业有限责任公司,国药准字H14022744,规格:50 mg/片)100 mg/次,1次/d;降脂:阿托伐他汀钙片(辉瑞制药有限公司,国药准字H20051408,规格:20 mg/片)20 mg/次,1次/d。

1.4.2 观察组 在对照组基础上,采取黄芪桂枝五物汤联合电针穴位刺激治疗,黄芪桂枝五物汤药方组成:黄芪30 g,大枣5 g,生姜15 g,芍药15 g,桂枝10 g。随症加减:口臭、便秘者,则加大黄(后下)12 g;胸闷纳呆者,则加白术10 g、茯苓10 g;呕吐者,则加姜半夏10 g,竹茹10 g。水煎取汁,300 mL/剂,1剂/d,150 mL/次,早晚2次温服。电针穴位刺激:取穴:主穴为百会、气海,并取双侧风池穴、患侧三阴交、足三里、合谷、臂臑、血海、肩井、丰隆。对症配穴:上肢活动受限者,加肩三针、外关;言语不利者,加金津、玉液、头皮语言区;口眼歪斜者,加颊车、地仓;下肢不遂者,加悬钟、阳陵泉、太冲。具体操作:协助患者取仰卧位,采用1.5寸针灸针(28号,华佗牌,苏州医疗用品厂有限公司,批准文号:苏食药监械(准)字2012第2270864号),消毒穴位表面皮肤,针刺,得气后留针,采用电子针疗仪(苏州医疗用品厂有限公司,型号为SDZ-IV)及电源线连接针柄,三阴交、合谷连接正极,肩井、血海连接负极,波形为疏密波,留针30 min/次。两组均以7 d为1个疗程,共治疗4个疗程。

1.5 观察指标 ① 神经功能,两组治疗前、治疗后3个月采用CSS评分判定,0~45分,分值越高,神经功能缺损越严重。② 生活质量,两组治疗前、治疗后3个月采用脑卒中影响量表(SIS)判定[4],0~100分,分值越高,生活质量越高。③ 临床疗效。

1.6 疗效判定 以中国脑卒中患者神经功能缺损量表(CSS)评分[5]作为评价依据,CSS评分下降幅度>90%为基本痊愈;CSS评分下降幅度46%~90%为显效;CSS评分下降幅度18%~45%为有效;未达到以上标准为无效。总有效率=基本痊愈率+显效率+有效率。

2 结果

2.1 两组神经功能、生活质量比较 治疗后3个月,两组CSS、SIS评分均较治疗前有所改善(P<0.05);对照组CSS评分高于观察组,SIS评分低于观察组(P<0.05)。见表1。

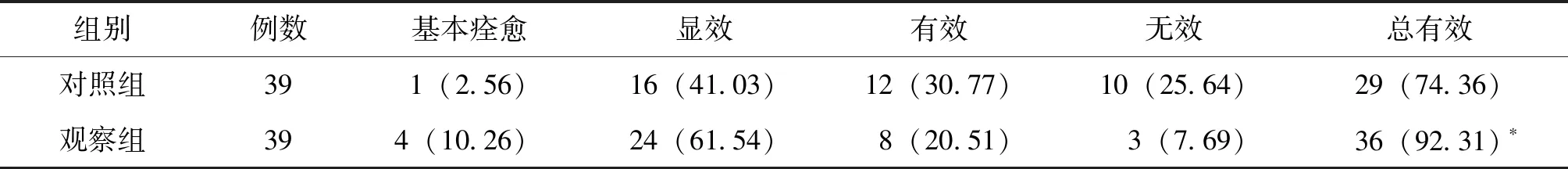

2.2 两组临床疗效比较 对照组总有效率74.36%低于观察组92.31%(P<0.05)。见表2。

表1 两组神经功能、生活质量比较 (分,

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05。

表2 两组治疗效果比较 [例(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

缺血性脑卒中属于临床常见脑血管疾病类型,具有起病较急、病情进展迅速等特点,近年来随医疗技术水平不断提高,其致死率显著降低,但仍存在极高致残风险,可形成多种后遗症,以偏瘫较为常见。目前,药物疗法是西医治疗缺血性脑卒中偏瘫常用方案,其中艾地苯醌片改善脑能量代谢、抗氧化、保护线粒体膜、抑制脂质过氧化;阿司匹林肠溶片具有抗血小板聚集、抗血栓作用;阿托伐他汀钙片具有显著降脂作用[6-8]。但上述措施均属于常规对症治疗方案,无法取得理想疗效,需联合其他疗法共同治疗。

近年来,中西医结合疗法成为临床关注点。中医理论认为,气虚血瘀型缺血性脑卒中偏瘫基本病机在于气虚而致血不行为瘀,血瘀而致新血不生,二者形成恶性循环,导致脑络受阻。故主张采用益气、活血、化瘀之法作为基本治疗原则。黄芪桂枝五物汤药方中桂枝具有温通血脉、助阳化气作用,黄芪具有温经活血、升阳益气之效,二者相配伍,具有上行头目、方达四肢、通行血液之效;芍药具有敛阴抑阳、养血柔肝之效;大枣具有滋阴补阳、益气养血作用;生姜具有回阳通脉、散寒止呕之效,诸药合用,共奏温经通脉、益气活血之效[9]。而电针穴位刺激所选穴位中三阴交属于三阴经之交会穴,针刺之具有补益肝肾、益气健脾之效;太冲与合谷相配为四关穴,针刺之具有气行血和之效;针刺血海则具有活血化瘀、养血生新之效[10]。为此,本研究针对气虚血瘀型缺血性脑卒中偏瘫患者在西医治疗基础上采取黄芪桂枝五物汤联合电针穴位刺激治疗,数据显示,治疗后3个月,对照组CSS评分高于观察组,SIS评分低于观察组(P<0.05),可见两者联合可明显加快神经功能恢复,改善生活质量。现代药理研究表明,黄芪所含黄芪多糖具有抑制血小板聚集、清除自由基、保护血脑屏障等作用;桂枝提取物具有扩张血管、改善血液循环作用;芍药所含乙醇提取物具有改善学习记忆能力作用;生姜具有清除自由基、抗氧化作用;大枣具有增强机体抵抗力作用[11-15]。且有研究表明,电针穴位刺激应用于缺血性脑卒中治疗中可加快毛细血管增生、改善神经细胞代谢功能,还可改善血液循环,缩小缺血面积,为神经功能恢复提供有利条件[16]。本研究还显示,对照组总有效率低于观察组(P<0.05),提示中西医结合治疗疗效较好。

综上,中西医结合治疗气虚血瘀型缺血性脑卒中偏瘫患者可明显改善神经功能,提高生活质量,疗效较好,值得临床推广。