学术传统回归的祈盼

——为“纪念第一届和声学学术报告会四十周年暨2019年和声学学术研讨会”而作

杨家林

一、会议回顾

1979年,中华大地春潮涌动,全国人民逐渐从文革思想僵化的桎梏中解放出来,文化战线也迎来了新的发展机遇。当年10月18日,湖北艺术学院(武汉音乐学院的前身)发起并主办了建国后第一次“全国高等音乐院校和声学学术报告会”,这是和声学自上世纪初传入中国后的第一次全国性和声专题学术会议。

来自各地音乐院校和文艺界的37名代表、18名列席代表在思想即将解放的“春天”里于东湖长天楼上畅谈学术、互通有无。与会代表共提交论文三十多篇,议题主要集中于两个方面:首先是西方的和声技法传入我国的几十年间,特别是50年代自苏联传入功能和声理论之后,我国学者探索大小调和声技法与五声性调式风格相结合的成果;其次是有少数论文已涉及西方近现代的和声基础理论以及对瓦格纳、德彪西、巴托克等西方作曲家和声技法的研究。

这次盛会召开于十一届三中全会之前,拉开了音乐界思想解放的序幕并唤醒了音乐界被压抑多年的研究、创作热情,在新中国音乐发展的历程中具有里程碑式的意义。在停滞了十多年后,中国的和声理论研究由此开始走向复苏。

在“文革”及之前的一段时期内,西方作曲技术,尤其是现代音乐一直是一个不可触碰的研究禁区。那期间,对于中国音乐的发展而言,真可谓“山中方一日,世上已千年”。从《和声的民族风格与现代技法》之附录二①王安国:《我国出版的和声学专著、译著及学术论文目录》,人民音乐出版社编辑部:《和声的民族风格与现代技法》,北京:人民音乐出版社1996年版,第681页。的统计来看,在1964至1978年之间出现了长达14年之久的和声学术研究成果的空白。思想的僵化导致片面强调音乐的民族性,不愿意放眼世界继续吸收外来优秀文明成果,造成我国和声研究裹足不前。60年代曾将印象主义作曲家德彪西视为资产阶级和修正主义文艺思想的代表而大加批判,1979年前后,虽然学术禁区得以解封,但往日的心理阴影依然在作曲家、理论家们的心中挥之不去。今后中国的音乐创作、理论研究将走向何方?对于这个问题,多数人心中是迷茫的。

“文革”结束后,外国专家如小泽征尔、斯特恩、梅纽因、亚历山大·戈尔等陆续来到中央音乐学院讲学,音乐理论界开始将西方作曲技法在中国的本土化研究放入世界音乐发展的坐标系中加以审视并开始查漏补缺。

1979年的和声学学术盛会是对过去十年和声理论研究近乎停滞的一次补课,恰似久旱之后的一场甘霖,为今后的和声学术研究发展奠定了良好基础并恢复了学术民主的风气。此后,学者们不再将西方的现代音乐技术视为资本主义的“洪水猛兽”,开始在序列音高组织研究方面“开疆裂土”。

这次学术报告会之后,随着以西方现代作曲技法为主的创作与研究在我国渐成气候,西方现代音乐与封闭了几十年的本土音乐观念的激烈碰撞是难免的。西方现代音乐的不协和音响与无调性观念引发了持续多年的争议。很多人依然以音乐创作的“革命性”为标准,对现代音乐冠之以“形式主义”“无政府主义”加以批判。由此可见,冰冻三尺非一日之寒,要将极端民族化的观念摒弃于朝夕之间是不可能的,思想解放仍然有待于进一步深入。

1986年,正值中国全面开始改革开放的重要历史节点,随之触发的中外文化撞击形成了那个时代中国特有的文艺思潮。中国的作曲及技术理论研究也开始迈入追踪西方现代作曲技术的历史进程之中。1986年10月,由文化部主办,委托武汉音乐学院筹备召开的第二届“高等音乐院校和声学学术报告会”在武汉隆重举行。这次会议,参会代表猛增至172人,提交论文77篇、交流资料17部(篇),不论是提交论文的数量还是研究的深度与广度,均大大超越了上一次。“武汉会议集中展示出来的和声研究新成果,以及以数理思维和定量分析为特点的新方法,是我国和声学科逐渐走向成熟的标志之一”。②彭志敏、刘健、崔宪:《临界点上的思考——1986年武汉“高等音乐院校和声学学术报告会”述评》,人民音乐出版社编辑部:《和声的民族风格与现代技法》,第673页。

从本次会议的论文来看,除了传统和声的研究之外,学者们在西方现代音乐音高组织方面的研究成果在这次会议上集中展现出来。这些成果证明了现代音乐并非“形式主义”,让作曲家、理论家认识到西方的现代作曲技术与民族风格之间兼容的可能性,为西方现代作曲技术在中国的继续发展营造了宽松的氛围。

一方面,学者们认识到传统大小调功能和声的历史局限性,不会将其奉为放之四海而皆准的理论范式;另一方面也不会盲目推崇现代作曲技术,有的学者甚至在研究的过程中对这些技术加以改造、提升,以期更加有利于实践运用。这说明,面对上世纪70年代末才开始全面传入我国的西方现代音高组织技术以及无调性音乐创作观念,国内的学者们已经从学习、研究,发展到了理性对待并付诸实践的阶段。

两届和声学学术报告会时隔七年,是中国和声学界研究热情与成果的接力爆发。第一届和声学学术报告会拉开了思想解放的序幕,虽然其研究成果在历史条件的限制下显得殊为不易,但是如将其放在同时代世界和声理论研究的坐标系中观察,其学术视野就显得不够广阔。这种历史局限性主要应该归咎于时代造成的思想僵化及信息闭塞。

而第二届和声学学术报告会促进了中国音乐界思想解放的进一步深入,是中国和声理论研究迈向纵深的一次飞跃。下面这段话概括了1979—1986年期间我国和声学术研究的转变与发展趋势,也说明了这两次会议的论文成果在和声学术研究的深度与广度方面的差别。

如果说,过去的和声研究还存在着某种程度的孤立、静止和封闭式的倾向,那么今天它已注重了与实际相联系,特别是同那些与时代脉搏一起跳动的我国新音乐创作实践相联系。③彭志敏、刘健、崔宪:《临界点上的思考——1986年武汉“高等音乐院校和声学学术报告会”述评》,第669页。

如果说党的十一届三中全会的召开预示着改革开放的春天即将来临的话,那么第一届和声学学术报告会则象征着中国音乐创作及理论研究的春天来了。从这届会议开始,和声学成为中国作曲技术理论学科中发育最为充分、发展最为迅速的学科。从思想解放的角度而言,在思想僵化、裹足不前多年后,这两次和声学学术报告会的历史意义怎么强调都不为过。

此外,两次大规模的全国性和声学专题会议之所以都在武汉音乐学院(湖北艺术学院)召开,与该校作曲技术理论学科的雄厚实力、扎实学风和优良传统有关。这里聚集了一批热衷于作曲技术理论研究的优秀人才,如谢功成、廖宝生、匡学飞、马国华、童忠良、赵德义、郑英烈、郑荣达、王安国、彭志敏、刘健、刘永平、胡向阳、钱仁平等。据《作曲技术理论研究文集》一书附录④“武汉音乐学院新时期以来的理论研究成果目录”,彭志敏主编:《作曲技术理论研究文集》,上海,上海音乐出版社2007年版,第526页附表。所载,仅1986—2007年间,武汉音乐学院教师公开发表作曲技术理论方面的论文共211篇,足见武汉音乐学院在这方面的优良传统和雄厚实力。

武汉音乐学院在西方现代音高组织的研究方面长期处于国内领军地位。郑英烈先生从1978年就开始研究序列音乐,并于1981年开始在武汉音乐学院作曲系开设了《序列音乐写作基础》课程;1987年起,武汉音乐学院的研究生杨衡展(导师郑英烈)就已将艾伦·福特的《无调性音乐结构》翻译出来,其油印本在学界广为流传。在当时思想尚未完全解放的历史背景下,武汉音乐学院能够将现代作曲技术研究的最新成果迅速而果断的转化为教学内容,代表了武汉音乐学院在和声理论研究方面的开放性学术视野。

二、宝贵的精神财富

如今,武汉音乐学院纪念第一届“和声学学术报告会”四十周年并发起新一届“和声学学术研讨会”正当其时。2019年和声学学术研讨会不仅是一次单纯的研讨会,同时也担负着“纪念第一届和声学学术报告会四十周年”的重要历史使命,这是对老一辈和声学者们优良传统的继承,意义重大。

首先是坦诚交流、学术民主:“文革”及之前的一段时期内,文艺的首要标准就是“革命化、民族化”。不可否认的是,在“革命化”和片面“民族化”标准的指引下,音乐作品及理论研究的内涵是严重失衡的,人文精神受到严重压制,学术民主更是无从谈起。学术研究必备的人文精神和质疑精神早已经在阶级斗争的嘶喊声中被压制殆尽。

“文革”十年对于人性的压抑和扭曲涉及到社会的各个阶层,文艺界、科学界更是这方面的重灾区。除了个别政治投机者之外,知识分子在政治寒冬中人人自危、互不信任甚至互相揭发。十多年的时间,冰冷的政治寒流严重压制了音乐家的人文精神也逐渐冷却了他们的创作、研究热情。

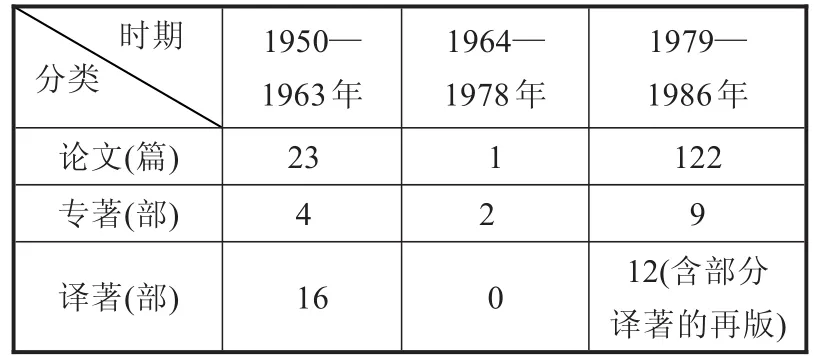

而第一届和声学学术报告会上,不论是学界大儒还是年轻晚辈,不论是专家领导还是普通教师,大家在融洽、平等、友好的气氛中尽情分享各自潜心研究的成果。温暖如春的人性洋溢在代表之间,学术自由的空气弥漫在会场之中。这次会议,看不到以往会议中司空见惯的形式主义,发言不必上纲上线,也不必担心被“扣帽子”,是一次务实求真的学术盛会,唤醒了潜伏于内心多年的创作与研究激情。以下两个表格,反映出两届和声学术报告会通过思想解放释放出的执着的探索精神以及旺盛的创新动力。

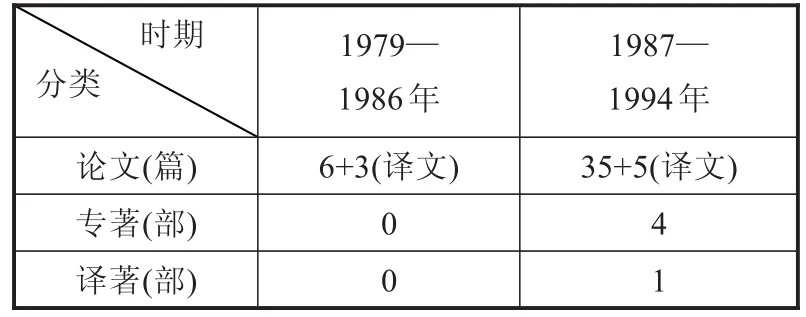

通过表1,我们可以发现第一届和声学学术报告会之后,中国大陆和声学理论研究成果突飞猛进。这并非是单纯数量上的增长,更是一次和声理论研究迈向纵深的质量飞跃。通过表2可以看出,第二届和声学学术报告会之后,关于音级集合理论的研究成果呈爆发式增长之态。

表1 三个阶段中国大陆和声学术论文以及专著、译著数量对比⑤ 资料来源于王安国:《我国出版的和声学专著、译著及学术论文目录》,人民音乐出版社编辑部:《和声的民族风格与现代技法》,第681页。

表2 两个阶段中国大陆音级集合研究学术论文(译文)、专著(译著)数量对比⑥ 资料来源于段文晶:《音级集合理论研究在中国文献目录》,钱仁平:《音集运动的结构功能——以威伯恩〈六首管弦乐小品〉之四为例》附录,彭志敏:《作曲技术理论研究文集》,上海:上海音乐出版社2007年版,第15页。

在这次报告会上,大家交流、批评、质疑、争鸣、辩论,互通有无、互相匡正,这种坦诚交流、学术民主的氛围促使大家在和声理论研究方面形成一股巨大的合力。学者们抓住难得的历史机遇,在历史使命感和时代责任感的驱使下,在一定程度上弥补了“文革”中缺失的“西方现代和声技法”这一课。1982年,中央音乐学院教授苏夏与武汉音乐学院教授郑英烈在《人民音乐》针对序列音乐的问题展开了友好辩论,并由此引发了一场持续近三年的关于序列音乐的争论。这种平等争鸣正是“坦诚交流、学术民主”传统的回归。

其次是立足本土、放眼世界:解放前,我国的音乐界在吸收国外优秀音乐文化遗产方面是多元化的。既有西方传统大小调和声的技法与理论,也有20世纪初西方的和声理论(虽然只是个别现象)。当时对待外国的音乐文化,不论是西方的、日本的、苏联的,我们的态度都是开放的。新中国成立后,从1950年开始我国也引进了大量的外国和声学专著,基本没有受到意识形态冲突的影响。遗憾的是,进入60年代以后这种海纳百川、兼容并蓄的学术胸怀与魄力就消失了。

而自第一届和声学学术报告会开始,这种立足本土、放眼世界的和声研究学术传统开始回归。学者们一如既往的重视西方大小调和声在中国的本土化研究,继续探索积累、大小调和声与五声性调式相结合的技术以及理论。如第一届会议的论文:桑桐的《五声纵合性和声结构的探讨》,谢功成、马国华的《论同宫场》,黎英海的《民族五声性调式的同音列、同主音调式》,赵宋光的《关于和声的民族特点问题》等;第二届的论文,如刘学严的《论五声性旋律与功能体系和声的结合》,沈一鸣的《欧洲近现代音乐中五声旋律的和声运用》,樊祖荫的《我国民间多声与近现代和声》等。

自上世纪初西方的音乐理论传入我国以后,东西之争、土洋之别就成为中国音乐界一直争论不休的话题。其实,早在第二届和声学学术报告会上就已经就这个问题达成共识,下面这段话,代表着一种更加开放、更加包容的和声学术研究思路,是对“立足本土、放眼世界”学术传统的最佳注解。

将具有中国特色的民族和声,置于世界文化大系,在古今中外纵横交错的网络中进行比较,在发现其彼此相通的“共轭区间”的基础上,以求和声风格的更大兼容性,这不能不说是一种具有时代素质的研究新趋势。⑦彭志敏、刘健、崔宪:《临界点上的思考——1986年武汉“高等音乐院校和声学学术报告会”述评》,第674页。

在立足本土的基础上,学者们在短时间内努力摆脱极端民族化的思想包袱,开始以更加开放、包容、自信的姿态迅速投入对西方现代作曲技术的研究之中并且成果丰硕。

马国华的《和声逻辑概论》揭示了和声的调性引力逻辑和调性领域之外的数理逻辑;童忠良的《近现代和弦的数列系简论》试图结合数列与函数去寻求一种既能“简明的规范近现代和弦,而且还能合理的解释传统和弦的新方法”⑧童忠良:《近现代和弦的数列系简论》,人民音乐出版社编辑部:《和声的民族风格与现代技法》,第201页。;杨通八的《论和声的广义功能》一文跳出狭隘的“和弦的调性功能”论述了更为广泛意义上的和声的结构功能与色彩功能;林云的《近现代音乐中音高序列中心的迁移与古典转调》论述了泛调性、无调性音乐中调中心迁移的手法以及它们与古典音乐传统转调手法之间的关联。这几篇论文都试图在更为本质、抽象的层面去认识传统和声与现代和声,探寻现代与传统表象之下的本质联系。

姚盛昌的《论勋伯格的自由无调性和声》与郑英烈的《十二音技法在中国作品中的运用》等都是针对西方现代音乐的无调性音高组织进行研究,后者甚至已经涉及到了本土化的运用问题。高为杰的《和声力学研究》提出了一种计算无调性音高集合张力的方法,是国内学者对西方现代音高组织范式进行改造的典型,这说明当时国内对于西方现代音高组织的研究已经发展到逐渐融会贯通的阶段。上述论文,或研究现代技法,或致力于在传统与现代之间架设桥梁,都是“立足本土、放眼世界”学术传统的体现。

虽然中西方音乐的风格不同,但是两者在科学基础方面却是一致的。正如上海音乐学院甘碧华教授所言:“泛音是古今和声共同的物理基础”⑨甘碧华:《在和声领域中泛音理论的应用比较》,“2011音乐理论比较研究国际论坛暨《剑桥西方音乐理论发展史》中文版首发式”论文集(未公开出版)。。中西方音乐应该是互相借鉴、互相提升的关系。过分强调民族特点、中国独有,而忽视中西方音乐都是全人类共有的文化遗产,无益于和声学术研究的健康发展。因此,今后继续坚持并发扬“立足本土、放眼世界”的学术传统,以海纳百川、兼容并蓄的胸怀,客观、务实、理性的对待西方音乐文化是十分必要的。

再次是学理探源、服务实践:

在西方理论引入我国百余年以来,我们译介的西方音乐理论著作偏重于实用技术性……对于全面地加深对西方理论以及自身传统的理解,这是远远不够的。⑩杨通八在“音乐理论比较研究论坛暨《剑桥西方音乐理论发展史》中文版首发式”(中国音乐学院作曲系主办)的发言,2011年11月17日。

上述中国音乐学院杨通八教授的话道出了我国和声理论研究的不足。上世纪初,受制于混乱多艰的时局,我们来不及深究西方和声技法背后的学理基础和发展源流。尽管和声理论在我国的本土化研究取得了丰硕的成果,但是,如果和声学要作为一个相对独立的学科加以建设,而不是仅仅将其作为一门写作技术,基础理论研究薄弱、学理基础不够扎实的问题就日益凸显出来。

从第一届和声学学术报告会的成果来看,上述问题已经引起了学者们的重视。如童忠良的《近现代和声功能网》的三篇系列论文提出了功能组—功能族—功能群—功能网理论,对于功能的诠释大大突破了国内学界对于和声功能的认知;吴式锴的《和声发展的历史继承性》从和弦材料、声部进行、调式思维等方面总结了西方和声发展的历史进程。这些基础理论方面的文章已经开始显露出对西方和声理论追本溯源的倾向。而据笔者粗略统计,第二届和声学学术研讨会的77篇的论文中,关于基础理论研究的占比约为60%,不论是对于西方的大小调和声还是序列音高组织的研究都向学理探源的层面迈进了一大步。

读罢两次和声学报告会的论文,笔者感慨颇多。桑桐、谢功成、赵宋光、童忠良、马国华、郑英烈、郑荣达、赵德义、汪成用、樊祖荫、高为杰、杨通八等的论文都是着眼于基础理论研究,对于问题的阐述都有着相当广阔的学术视野和深厚的理论积淀。这种穷尽事物本质与渊源的柏拉图式学术探索精神,即使几十年后仍令人高山仰止。

加强基础理论研究,对西方的和声学进行全方位的学理探源是夯实学理基础、充实学术积累、开阔学术视野、拓展研究纵深的必由之路。这两届和声学学术报告会对于和声基础理论的研究,加强了长期以来中国和声学术研究的薄弱环节,为新时期和声学科的继续发展奠定了理论基础,同时也为和声学专业硕、博研究生的培养提供了宝贵的学习资料。

和声学是一门与实践密切相关的作曲技术理论,从两次和声学学术报告会的论文来看,服务于创作实践始终是当时学术研究的一个重要导向。第二届和声学学术报告会还专门设立了作曲家专题报告环节,邀请了江定仙、罗忠镕、朱践耳作关于创作与和声方面经验的报告。

第一届和声学学术报告会的论文中,以大小调和声为依托,探索五声性调式和声技法的文章占比很重。尽管“文革”期间音乐创作的民族化比较极端,但是对于中国作曲家而言,音乐的母语始终是创作的重要源泉,坚持兼容并蓄的民族化是仍是应该提倡的。而这些探讨五声性和声语汇的文章都是作曲家在和声民族化方面的经验积累,经过理论研究者总结后又直接服务于创作实践。

经过两次和声学学术报告会,西方的现代音高组织技术在中国渐成气候,越来越多的作曲家开始尝试将西方的现代音高组织方法与中国本土的音乐语言相结合,在坚持“中国味道”的同时,不断探索着调性以外的音响世界。20纪80年代的十年间里,在中国大约有两百余部作品直接采用了序列技术。[11]张巍,《序列音乐技术的中国化研究——十二音创作技术与理论的发展(1980—1990)》,《音乐研究》2017年第4期,第23-46页。第一届和声学学术报告会传达出的思想解放信号、无调性音乐观念、序列写作技术等信息无疑促进了80年代“新潮音乐”作品的诞生与发展。而第二届和声学学术报告会的序列音乐研究成果为很多作曲家以及理论研究者提供了现代作曲技术的原始积累,这也是不争之实。这些研究成果,一方面让大家看到了西方现代作曲技术在创作中国作品方面的实践价值,也为作曲家们寻求突破传统调性风格提供了一个自由发挥的基础平台。

如果说,曾志忞、肖友梅、赵元任、黄自、青主、贺绿汀、冼星海、郑志声、谭小麟、丁善德等先驱是20世纪上半叶中国作曲技术理论的垦荒者,那么七十年代末至八十年代这一批学者则是“文革”之后和声学术研究的复垦人,同时也是西方现代作曲技法研究的拓荒者。

在那个信息闭塞、资料匮乏、物质艰苦的年代里,前辈们完全是靠着对学术研究的热情以及社会责任感、历史使命感而长期潜泳在枯燥的学术海洋中,他们的学术研究完全是超脱名利的事业情怀之举。其研究成果奠定了新时期中国和声学术研究以及学科建设的学理基础。他们以踏实严谨的作风和重视基础理论、注重学理探源的执着态度,为中国的和声理论研究树立了又一项优良传统。

结 语

1979、1986这两次和声学学术报告会以其特殊的历史地位和现实意义在我国新时期作曲及作曲技术理论发展之路上竖起了两座丰碑。如今,当时与会的不少前辈都已经驾鹤西去,但是他们的学术成果及精神必将永远闪耀。而今,新一届武汉和声学学术研讨会正是对前辈学术精神与传统的薪火相传。

1979、1986这两次和声学学术报告会的学术成果哺育了一代代作曲学子,其在学术方面的现实影响自是不必多言,但是关于这两次会议本身的研究却并未引起足够重视。笔者在检索文献过程中,也只是发现了几篇论文中提到过这两次和声学学术报告会。对于这两次和声学学术报告会本身的研究直接关系到本次新一届武汉和声学学术研讨会的一项重要历史使命——纪念第一届和声学学术报告会四十周年。我们究竟应该纪念什么?吸取什么?继承什么?

笔者专门撰文强调以上三项学术传统并非“为赋新词强说愁”,而是出于心中的一丝隐忧:我们的思想是否还有待于进一步解放?立足本土、放眼世界的开放性优良传统是否面临着极端民族主义的挑战?学理探源、服务实践的优良传统在日益浮躁的当下是否能够得以继承?坦诚交流、学术民主的良好风气是否会因门户之见而日益消散?这并非是杞人忧天,时至今日,我们仍然要警惕音乐界的狭隘民族主义,片面强调音乐的民族性而排斥外来优秀音乐成果,甚至急功近利的奢望在短期内建立中国自己的民族和声体系,在笔者看来,这种想法既无必要也无可能,更不可将这种心理映射到和声教学之中。

这种思想看起来似曾相识,是的,这正是极左僵化民族观在21世纪的延留。四十年前狭隘的民族主义给中国和声学术研究造成了令人痛心疾首十年空白。殷鉴不远,希望这个跨时代的“延留音”能够早日得以解决。希望本次“纪念第一届和声学学术报告会四十周年暨2019年和声学学术研讨会”能够秉承前辈优良传统,直面当下和声研究及教学的问题,再次掀起中国和声学学术研究的高潮。期待与会代表能够在平等的学术交流中碰撞出更加灿烂的学术思想火花。