井研廖季平与“善变”之学

邵莘越

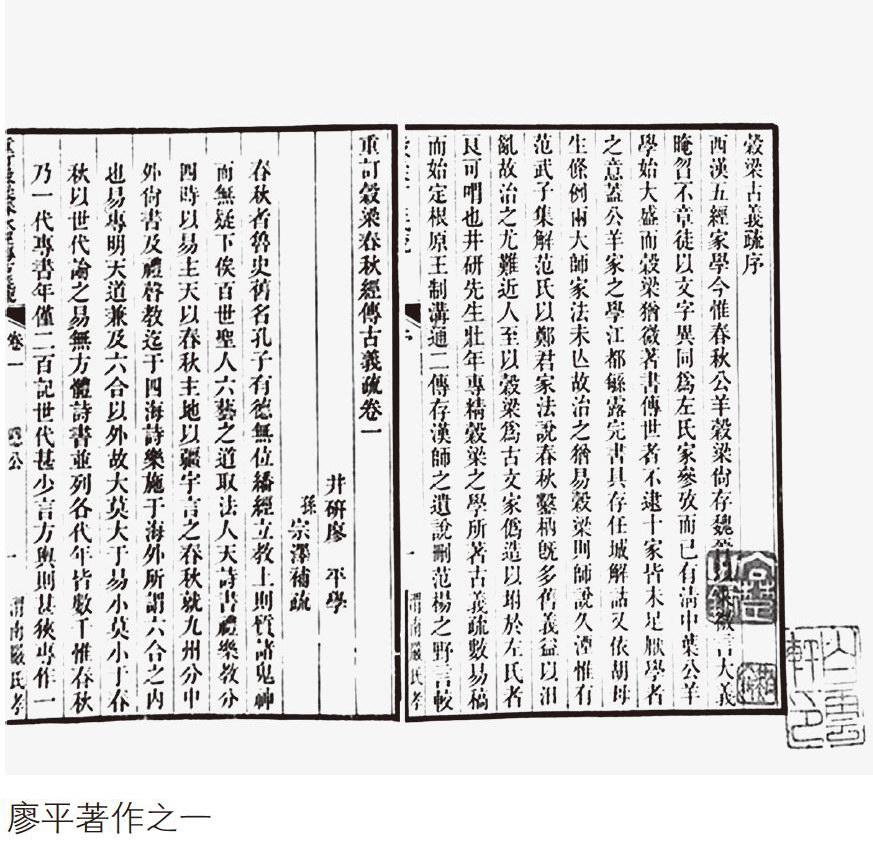

廖平(1852—1932),四川井研人,初名登廷,字旭陔,后改名平,字季平,号四益,继号四译,晚年更号五译、六译。同治十三年(1874年),第三次参加四川院试的廖平被张之洞从落选者中拔置为第一名,随后就读于成都尊经书院,先后受学于张之洞、王闽运。光绪十二年(1886年),廖平主讲井研来凤书院;光绪十三年(1887年)任尊经书院襄校;光绪十六年(1890年)中进士,钦点知县,以母亲年老请改教职,任龙安府教谕;后又任教于嘉定九峰书院、资州艺风书院、四川国学学校、成都高等师范学校、华西协合大学等处。廖平著书极勤,内容广布经史子集,数量可达数百种。1921年,廖平将平生著作已刻者编为《六译馆丛书》,系作品的一次全面性整理。据1921年刊行本卷首《重订六译馆丛书总目》统计,《丛书》收入廖平的著作共计108种(篇)。2015年,舒大刚、杨世文主编《廖平全集》,以《六译馆丛书》为基础,广泛搜集散落在图书馆、档案馆、文史馆的单篇文章,附以与廖平研究相关度较高的各类资料。此是迄今以来对廖平作品最为全面和细致的一次整理工作。《廖平全集》共分为10类16册,收入著述107种,集外文48篇,共计155种(篇)。

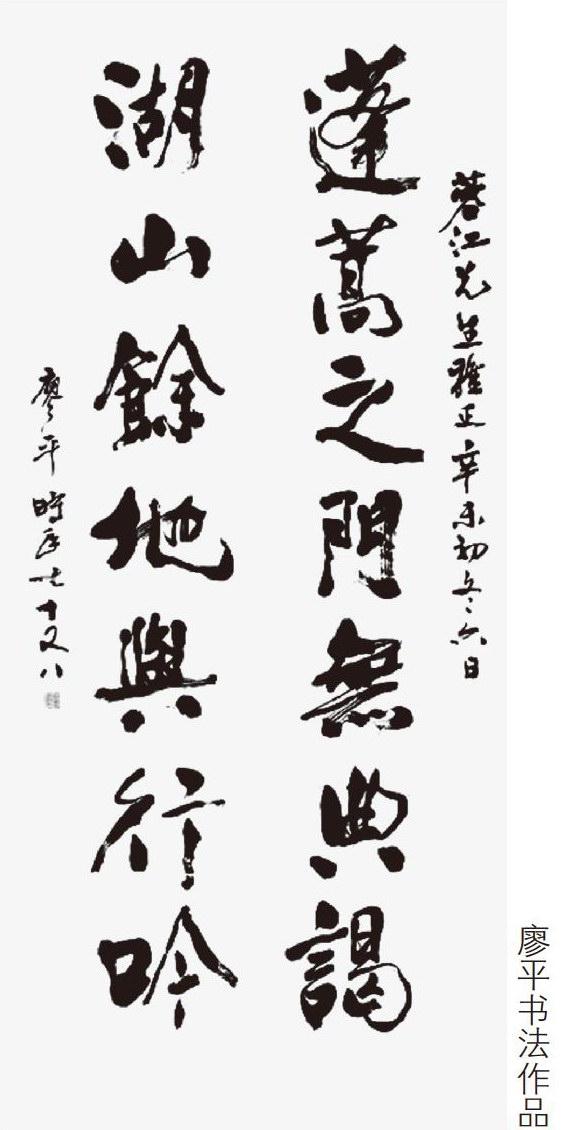

廖平是近代中国最著名的经学大师,被评价为“最后一个儒家学派的最后一位思想家”(约瑟夫·列文森语),“一颗奇特的亮星”(黄开国语),“中国古典经学的最后一位大师”(舒大刚语)。他曾署楹联自我总结:“推倒一时,开拓万古;光被四表,周流六虚!”口气虽大,却不失为实言。因缘际会,廖平的学说应新旧时代碰撞的矛盾而生,随中西文化交流的深入而变。他从式微的旧学问中切磋出的光芒,使之成为步入新时代的启明之星。

学经六变备有年代

廖平一生学而不厌,治学规模宏大,并且勤于反思,善于构思,不囿于旧说、师说,更不自满于自己已有的学术成就,其学术治学特点有“六变”之称。所谓“六变”,是廖平一生对自己的思想进行的六次大规模的重整和提升。在他看来,翻译孔子经典中的微言大义是其一生的学术指归,因此,在不同的阶段,分别自号为四译、五译、六译。他非常看重这种学术思想上的嬗变,认为这与《周易·系辞》中“变则通,通则久”的道理相似:“十年一大变,三年一小变,每变愈上,不可限量”(《经话》甲编)。

早在尊经书院求学时期,廖平用功的焦点就发生过两次主要的变化。他自幼喜好宋五子的理学思想和唐宋八大家的修辞文气。清光绪二年(1876q)入读尊经书院之后,从学于笃信乾嘉汉学的老师张之洞,开始接触文字训诂考据之学,于《说文》用功尤深。光绪五年(1879年),被时人推为“儒宗”的王闽运应四川总督丁宝桢之邀赴川,主讲于尊经书院。同学们骤得名师,喜不自胜,问教更勤。王闽运的治学取舍与张之洞不同。他对于今文经学、尤其是《公羊》学有着深厚的造诣,讲求从文理大义入手读通经文,进而打通章句训诂。在他的悉心教导下,廖平察觉到小学之外,更大有研经的境界:“小学为经学梯航,自来治经家未有不通小学者。但声音训诂,亦非旦夕可以毕功,若沉浸于中,则终身以小道自域,殊嫌狭隘。”(《经学初程》)于是,廖平开始重点研究今文经学。经过张之洞、王闿运两位老师的教导,廖平既识古文训诂,继明今文大义,使得他今后的治学道路得以双轨并进,不偏不陋。治学是一个点滴积累、水到渠成的过程,“笃信专守到精熟后,其疑将汩汩而启,由信生疑,此一定之法,实自然之序。”(《经学初程》)信乃是基础性知识的积累,疑则是创造性思维的生成。在奠定了扎实的经学素养之后,廖平即将迎来具有极具特色的思想“六变”。

关于六次思想转变的起止时间,学术界看法不一,就连廖宗泽在对廖平年谱进行修改增删的过程中,也先后形成了三种不同的分期方式。这里根据廖宗泽编写的年谱定稿——《井研廖先生年谱稿》(此稿未刊,存于四川省方志办藏《井研廖氏著述遗稿》)中的说法对“六变”进行大概的介绍。

初变:起于光绪九年癸未(1883年),以平分今古为主题,代表作为《今古学考》。今文经学与古文经学的分歧始见于汉代,以文字的古今、立学官与否或师说不同作为区分的根据,都没有深入到今古分野的本源,难平众心。廖平“一屏琐末之事不屑究,而独探其大源”(蒙文通语),提出今古文经区分的根本标准在于礼制:今文经学以殷礼为主,主《王制》、孔子;古文经学以周礼为主,主《周礼》、周公。这一观点的提出,解答了悬疑于经学史两千多年的一个根本性问题,在学界引起极大的轰动。经学大师俞樾称《今古学考》为不刊之书;蒙文通谓其《今古学考》与顾炎武的《音学五书》、阎若璩的《尚书古文疏证》并列为清代学术史的三大发明。

二变:起于光绪十四年戊子(1888年),以尊今抑古为主题,代表作为《知圣篇》《辟刘篇》。在学人还在乐道其平分今古之论时,廖平早已改弦更张,新说著成,提出唯有以《王制》为主的今文经学才是孔子的真传,古文经学是刘歆为了迎合王莽篡权而作伪的产物,其代表作便是《周礼》。同时,他指出:“孔子为素王,知命制作,翻定六经,皆微言也。”(《知圣篇》)

三变:起于光绪二十三年丁酉(1897年),以小统大统为主题,代表作为《地球新义》《皇帝疆域图》。此时的廖平冲出了今古学的茧缚,将泛泛四方之无穷尽收望眼,遂以新见判分群经阵营:《王制》为中国治法,适用于地域方三千里的小九州,乃是王伯小统;《周礼》为全球治法,适用于地域方三万里的大九州,乃是皇帝大统。在他看来,这样的划分“相反相成,各得其所”,“欢然以为昔之说一林二虎,今之说若套杯之相成”。

四变:起于光绪二十八年壬寅(1902年),以天学人学为主题,代表作为《孔经哲学发微》。被章太炎赞为“其第三变最可观,以為《周礼》《王制》,大小异制”的小大之说不足以使廖平自满,他再度精进,新知又起,天地鬼神、未来世界无不在廖平的统划之内:《春秋》言小统、治中国,《尚书》言大统、治世界,二者是六合以内的人学二经;此外,孔子经典中尚有天学二经:《诗》《易》,代表着孔子对六合以外、未来世界的规划治理。“把孔经神化为无限宇宙的治法,这是前无古人的。”(黄开国语)为了佐证天人理论,廖平引《山海经》《楚辞》《灵枢》《素问》《庄子》《列子》以及佛、道典籍以为说,学界多哂其学不纯儒。

五变:起于民国元年壬子(1912年),以天人大小为主题,代表作为《文字源流考》和黄镕代笔的《五变记笺述》。小大、天人之说初具轮廓之后,廖平又拟将二者进行深入融合并细致加工:他划分《礼经》《春秋》《尚书》为人学三经,言六合以内,其小、大统分别为治国、平天下;《诗》《易》《乐》为天学三经,言六合以外,其小、大统分别为神游、形游。同时,廖平又提出孔子造六书文字说。

六变:起于民国8年己未(1919年),以五运六气解《诗》《易》为主题,代表作为《诗经经释》《易经经释》。廖平晚年喜研医学典籍,“优游中得《诗》《易》圆满之乐,遂半生未解之结于《灵》《素》获大解脱。”(《六变记》)他以《黄帝内经》中的五运六气理论来比附《诗》《易》天学,通过研讨天、地、人之间的联系,为人学向天学的跨越搭建通途。其理论体系显得牵强荒谬。不过,廖平乡居沉潜,对医学古籍所作的版本考订、校勘整理工作殊为可贵,“有功医术,初不亚于经学。”(蒙文通语)其中,对《伤寒论》唐古本的文献研究尤为精严,其成果集中体现在《伤寒杂病论古本》中。

每变愈上 不可限量

廖平治学“善变”。他的每一次理论转型都足够吸引学人的眼球,起初因要领新颖引人注目,随后又因怪异令人侧目。廖平天生不善识记,这对于旧式读书人来说算是一个不小的缺陷。他几度险些因此废学。好在一心只读圣贤书的廖平懂得扬长避短,“专从思字用功,不以记诵为事”,反而练就了自己的思悟型头脑。在尊经书院读书的十年间,廖平如饥似渴地吸收知识,亲近良师。当时,他的同学刘子雄评价道:“用实功者,廖平以外,未见其人。”就这样,其貌不扬且谈吐笨拙的廖平凭借着勤学善思,日益出乎其类,名列“蜀中五少年”之一。

还在青年时期的廖平便学有专长。他“明于《春秋》,善说礼制”(刘师培语),惨淡经营《春秋》三传数年,从长期的苦思中顿悟到礼制乃今古文阵营划分的根本标准,遂倚马成书,一举成名。这时的廖平尚是一个纯粹的学人,埋头于文献学领域的经学史研究,复两汉话题之古,创归本礼制之新。

考订门径之余,廖平奋进不已,一悟再悟,进而对今古两派作出了价值优劣的判断。这一次,他站在了今文经学的立场上:刘歆作伪成,古文经学生。面对时代的忧患,他先忧其民,继忧其国,难以学人自安,提出了孔子“素王改制说”,俨然蜕变成一位经学思想家。随后的广州之行,他的思想启发了欲变法而未得其旨的康有为,产生了“扭转乾坤的历史功绩”(舒大刚语)。康氏借廖平之说发挥而成的《新学伪经考》《孔子改制考》旋即掀起变法的时代飓风。

自三变起,廖平的思想愈发令人难以接受,每变一出,学界哗然,“举世非之,胡适之至目为方士”(廖宗泽语);而廖平独涉空谷,不为所动。他的小大、天人理论一步步扩大孔子经典的统辖范围,由中国到地球,自全球至宇宙,这与近代中国知识分子被迫打开眼界、认识西方地理学、天文学的次序相符:“他的大小之学可以看成是对于从天下到万国这个世界地理新格局下的儒学全球论,而天人之学是对于新的西方宇宙论的回应。”(汪亮语)

面临着西方侵略的深入和民族危亡的刺激,廖平与他同时期的知识分子一道陷入了种族和文化上的焦虑。他从孔经中找到了精神胜利法:“其来也,天启之;天又不使其轻易得闻圣教也,使之讲格致,谋资生,课农工,治战守,合海外诸国男女老幼殚精竭思,前后相继考求,始得一定之法,以投贽于中国,束惰之仪不可谓不厚。”(《改文从质说》)在他看来,不速之客的到来是上天富有深意的安排,西人的种种先进乃是为了参见天朝上国精心准备的见面礼,他们希望与中国达成交换、交流:“中取其形下之器,西取我形上之道”(《改文从质说》);西人进入中国的实际目的是取经,而他们所迫切需要的正是孔子经典中蕴含的“行上之道”。因此,廖平对经典的“翻译”越来越抽象化,由形而下的小大制度步入形而上的天人哲学。四变以后的廖平已“出儒术外”(章太炎语)。他自己也说:“晚年实为哲学,非经学。”与理学、心学抽象的哲学本体——理、心不同,廖平尝试借助人体经进化后呈现的不同状态——形游、神游,来阐释形神合一、天人一体的无上境界。中医哲学中的天“五运”、地“六气”,也被他挪用过来,作为打通天—地—人之间界限的工具。伴随着学科壁垒(包括社会科学和自然科学)的渐次凿通,廖平的论述由文献学、制度学进而言及哲学;而他自身也由学人至思想家再至哲学家,“每变愈上”,所言不虚。

此外,廖平提出孔子造字说,倡导文化寻根。面对废除汉字运动的狂潮,他不惜重造文字演变的古史:“孔圣作经,必先制字……自孔经革更野史,译从雅言,凡世俗习惯之文字,一扫而空。”(《五变记笺述》)他认为,古代字母通行,自孔子造字,以雅言著六经,中国才告别草昧时代。廖平为汉字的产生溯源,直追洙泗,赋予了汉字与六经同等的地位。他指出,从野蛮至文明,由字母方言而六书文字,文明与文字虽为一阴一显,实为一体两面,一损俱损。“学者不察,醉心欧化,习海外语言,忘中国精粹,病六经,诋孔子,并文字亦屡议改易,不大惑乎?”(《文字源流考》)中华文化的精粹存于孔子经典,而孔子经典与汉字同根同源。廖平大胆假设,精心勾兑,不为哗众,只为说明汉字—孔经—中华文化顺次相生,废除汉字便是挖断了中华文化的根脉。其用心也苦,其用意也良。

尊孔宗旨 前后如一

廖平在向世人翻译孔经中微言大义的历程中,每次对经典有了更加深入、新颖的认识,都要随之改变自己的学说。他欣慰地认为,每次变化都是数年的沉思得到归宿,腐朽终于化为神奇。“惟心知其意,则百变不穷”(《经学初程》),因为心中持尊孔尊经这一主旨不变,所以廖平不畏惧自我否定,更不在意他人的非難。“他有他很强的自信力”(王兆荣语)。

廖平精研经术,对经学文献进行了逐个的深入研究和全面的通观阐释。经学讲究师承,看重家法。自汉代武皇帝表彰六经、将博士立于学官起,经师对于经典文献所开展的便是一种以专经为内容的专题l生研究。东汉末年,郑玄遍注群经,兼采古今,使经学进入小统一时代,门户之争暂息。自郑玄之后,论及淹通群经,唯有廖平可以与之比肩。另外,从见识上来看,郑氏兼采古今之长,廖氏先平乎古今之争,后超乎古今之外。

“夫深造之诣,惟专乃精”(《经学初程》)。廖平在步入经学门庭初期,在春秋学大师王闿运的影响下,主治觳梁学、公羊学,写成《榖梁春秋经传古义疏》《何氏公羊解诂三十论》等著作。他不仅能对专经进行“入乎其内”的钻研,更能对群经有着“出乎其外”的贯串整合。光绪十五年(1889年),38岁的廖平参加会试,对群经的见识便已不俗,房师评价道:“说一经而全经皆通而六经亦皆通,是善读书人。”廖平既明晰师法门径,解经而不泥经,从艰深繁难章句中萃炼出精华要旨,继而群经贯通,纵谈经籍,写有《经话》《经学初程》《群经大义》《群经总义讲义》等具有经学学习指导性的文字,见地扎实,格局高致,非小儒眼界可及。

除精通群经外,廖平对于史学、诸子学、方术、医学都有着相当程度的研究。此外,廖平生逢中西、古今碰撞的时代,西方的科技炸裂式地展现在中国知识分子的眼前。他积极地吸收西方的政治学、地理学、天文学、医学、进化论知识,了解时变以应对时变,并尝试用自己的方式引领时变。只是,在廖平尊孔尊经的眼中,这些知识无一可与经书比肩,甚至没有其存在的独立价值——它们只是理解经典的辅翼,或是孔子先见之明的佐证。

在廖平看来,史学的价值主要在于与经学的对比。史学是前人对野蛮历史的真实记录,而经学是孔子对未来世界的设想设计;史迹之实恰好突出了经言之空:“六经立言非述旧,空文非古史,则以哲理说六经所依托之帝王周公,皆化为云烟,与子虚乌有成一例矣。”(《孔经哲学发微》)史学实言固然有其价值,但它的价值是恒定的,因此也是有限的;而经学的空言中蕴含的是“理想”这一哲理层面的意义,“空”中涵藏的是未来世界的可能性,随着时间的推移和文明程度的提升,这种可能性将不断得到现实的验证,孔子雅言的远虑和高明会被逐步验证。因此,廖平明确指出:“论孔学大要,在经史之分”(《孔经哲学发微》),坚决反对“六经皆史”的看法。

廖平认为,诸子原本出自孔门四科(德行、言语、政事、文学),子书“多六经之传记”(《家学树坊》),如《庄子·逍遥游》即《诗经》师说,由是,其价值自然体现在对经典的诠释上。如此一来,经、子之间的畛域泯灭,经学和子学,变成了经典与经说,统归于孔门。佛、道思想也被廖平一齐囊括:“《列》与佛书同者尤多,佛同《列》,《列》出经,则佛之为天学。”(《孔经哲学发微》)佛经中不乏与道家典籍相类似的说法,而道家系子学,子学乃经学流派,照此逻辑顺次推理,佛经自然乃孔经师说。

近今传入的西学亦乃先秦诸子学的支流:“自泰西专门之学立,而后古子之文明,如尸、列、墨、庄,重、化诸学是也。非西学无以证古子,非古子不足以统西学。”(《三五学会宗旨》)廖平认为,西学中的最新发现早就在诸子中有所记载,只是书写方式较为隐晦,很多暗喻被认为是荒诞不经的寓言,非独有慧眼之人难以察觉其中的深意,如《逍遥游》中所描写的鲲鹏神话是对地球在宇宙中运动的一种暗喻:“以夜半背球为鱼背,以司天日中为鹏翼,各有六月”(《庄子新解》),而《齐物论》中的“天下莫大于秋毫之末”,则暗示了显微镜光学。西学不仅能印证诸子,而且能够呼应孔经。孔子空言逐步推行的过程恰恰是进化论的现实体现。

就这样,廖平对孔子经典进行了大规模的重新诠释,使其成为能够囊括和解释西学的“新经典”,用以回答新旧切换时代的文化存亡命题,并应对本国知识分子对中西文明优劣的诘问。三变以后的廖平不再关注今古学,并非因为今古学已经不重要,也不是满足于自己在今古学方面已取得的成果,而是眼下有比今古学更急迫的问题需要解答。他审时观世,敏锐地回应时代的提问。时代的狂潮将世界、宇宙的庞大图景骤然展现在中国人的眼前。廖平由此而关心世界,关心宇宙,更关心孔子经典在世界、宇宙中的定位。

廖平遂以小统大统代替今学古学,使经学适用的时间起点自汉代上溯至先秦,经学的统治疆域自中国扩展至全球;随后,他又提出天学人学,使经学适用的时间下限可至无限的未来,统治疆域逸出了地球,将整个宇宙囊括在内。廖平不仅打通了今古的屏界,更是打通了时间、空间的屏界,将经学构建为一个适用期限无限长久的理论体系。“其眼光之大,真不可及”(龔煦春语)。

从表象上来看,廖平的理论或有荒诞、玄怪之处,然而,“简单地斥之为‘怪诞‘穿凿是对廖平苦苦寻求中国经学乃至中国传统文化出路所付出的巨大努力的否定。”(张远东语)廖平关心时变,与时俱进。他的“善变”是对时代触动的敏锐回应,是近代知识分子在时变、事变、政变的刺激下逐渐打开眼界、改变自身知识结构的突出案例。善思考、勤著述的廖平将对新知的逐步接纳、对传统文化整体的省察、对中西文化共通性的探讨清晰地记录下来,并以“六变”为阶段性总结,给后人留下研究彼时思想文化、社会心理的宝贵材料。

廖平的创造性思想受时代的激发,却也受制于中西文化碰撞初期交流的有限性。他的关门弟子李源澄就此评价道:“时当海禁初开,欧美学术之移入中土者疏浅且薄,不足以副先生之采获。先生虽乐资之为说,而终不能于先生之学有所裨。使先生之生晚二十年,获时代之助予,将更精实绝伦也。”而在当代一定时段内,学者困于“经学终结论”,很难从公正的视角来对廖平做出客观的认识。廖平的学术变化轨迹及其小大天人世界观值得今天的学者用一种更为开放的眼光来观看,“从转型的角度观看,其意义绝不局限在‘成功或‘失败的二分法里。”(魏彩莹语)将廖平放归至当时的历史背景,以设身处地的同情理解代替简单粗暴的定性评价,我们定会对他的善思善变、与时进退产生更加丰富的认识。