学术研究必须有严谨态度和史料证明

李殿元

摘要:周宏伟先生认为古蜀历史只有13王两百多年,“成都”是得名于成都附近有700平方千米的“滇池”。学术研究不能想当然,必须有严谨态度和史料证明。“巴蜀文化和楚文化”乃中华文明起源六大板块之一块。从古地理学、考古学角度考察,成都平原不可能有达700平方千米的“滇池”。“成都”与“郫”“临邛”,是秦征服古蜀国后最早建立的三个城三个县,它们的得名都没有古蜀文化的因素而只有中原文化的因素。

关键词:成都得名;学术研究;古蜀文化;中原文化

笔者曾写过六篇文章,从不同角度论证“成都”得名是在秦统一古蜀后,指出这个名称体现了秦统一天下的军事战略。前不久,偶然得知周宏伟先生发表有《从湖泊名称到聚落名称——“成都”的由来与含义探索》。文中既有对所有“成都”得名研究者的批评,更有关于“成都”得名于成都附近的“滇池”的论证。其认为“成都”之得名是由于附近有“滇池”,“成都”与“滇池”二名的上古读音近同,作为聚落名称的“成都”是作为湖泊名称的“滇池”的转化。细读周先生此文,对其论证过程不甚惶恐。学术研究不能想当然,必须有严谨态度和史料证明。这里有必要与周先生进行一番探讨。

一、古蜀国才13王两百多年?

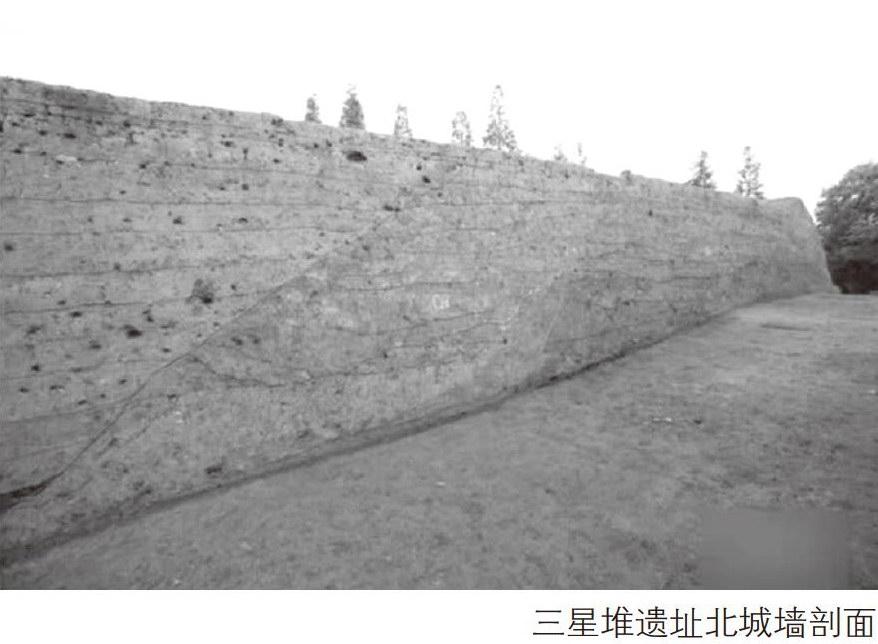

改革开放以来,四川在考古发掘方面取得了辉煌的成果,不仅发现了距今不少于三千年的三星堆和金沙遗址(其中三星堆遗址大古城为同时代南方最大城池),而且,还先后发现和确认了以温江鱼凫城、新津宝墩古城为代表的八座距今四五千年的史前时期城址群。

这一系列的考古发现,证明了《蜀王本纪》和《华阳国志·蜀志》关于古蜀国的记载是可信的。古蜀国有“五王”,分别是蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明。据考古研究,蚕丛氏的年代相当于中原的夏代,因为三星堆遗址出土的城墙是鱼凫王统一古蜀国后才修建的,城墙筑于早商时期。

四川的考古发现,有力地证明了苏秉琦先生关于“区系类型学说”的正确性。

自先秦以来,传统的史学观就认为中华文明起源于中原地区。“二十四史”的第一部《史记》从“五帝”写到秦汉,其核心记载就是中华文明起源于黄河流域。“《春秋》之义,内诸夏而外夷狄”——这种思想在一直占据中国统治中心的中原人的心中早就存在,并且根深蒂固。直迄清末,这一看法始终没有改变。

关于中华文明的起源,仅仅是中原一线,还是出自多元?一直有争论。著名的考古学家苏秉琦先生在上世纪80年代提出了“区系类型学说”。他非常形象地用“满天星斗”来形容中华文明的起源问题。他认为中国古代文化的演进不是一条线进行的,是多元的,每个区域都有自己的传统。苏先生的观点得到学术界的普遍认可。不用说,学术界亦大体认同“巴蜀文化和楚文化”乃中华文明起源六大板块之一块的事实。

可是,周宏伟先生却对以上研究成果视而不见。他认为:“三星堆文化,应来自于中原地区。如杜金鹏根据考古材料并结合文献记载指出,三星堆二期文化很可能是在夏末商初时,由迁入成都地区的夏遗民与当地土著居民相结合所创造的一种新型文化遗存,它所包含的一些二里头文化因素,可能就是由夏遗民带来的夏文化分子,而四川地区的‘禹迹,并非指夏禹本人的遗迹,其实是夏遗民迁入四川地区的—种历史反映而已。”

如果“三星堆文化,应来自于中原地区。……它所包含的一些二里头文化因素,可能就是由夏遗民带来的夏文化分子”,那么,如何解释三星堆、金沙遗址所出土的上千件青铜器、金器、玉石器,对中国美学、历史学、考古学等等研究领域的填补空白的作用?在这批文物中,有被誉为“铜像之王”的青铜大立人像,有享有“面具之王”美誉的青铜纵目面具,有“太阳神鸟”金饰即“四鸟绕日金饰”,有号称“边璋之王”的玉边璋……三星堆、金沙遗址的文物价值,与同期的殷墟文物相比可以说毫不逊色。

至于“四川地区的‘禹迹,并非指夏禹本人的遗迹,其实是夏遗民迁入四川地区的一种历史反映而已”的观点,也是一种臆说。扬雄之所以提出大禹是蜀地羌人,其依据一是中原学者早在扬雄之前就认为大禹是“西羌”人,“西羌”之地包括古蜀;二是虽然秦的统一使古蜀文献已经消失,但仍有一些信息证明大禹是蜀人。扬雄为写《方言》,用了27年的时间去收集资料和实际调查,没有文字又历史悠久的岷江上游羌人地区是他调查的区域。他在那里得知“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽……”。他后来将其写入《蜀王本纪》,说明他对这个调查成果是认可的。这个认可,当然是经过了认真考证的。在扬雄之后,不仅是蜀中学者,更多的中原学者也认同扬雄实地调查所获得的第一手资料,认同大禹是蜀地羌人的主张。

周先生认为:“研究关于成都名称的最早文献材料有如下二處:(1)《华阳国志·蜀志》:‘九世有开明帝……开明王自梦郭移,乃徙治于成都。(2)《太平寰宇记》卷72引《蜀王本纪》:‘蜀王据有巴、蜀之地,本治广都樊乡,徙居成都。古蜀国自蚕丛开国至开明氏九世国亡,约历13代国王,延续时间大约相当于春秋晚期至战国晚期,即约当前5世纪初期至前3世纪末期(前316年)。由此可知,成都古聚落的得名时间大约是在古蜀国开明氏王朝最后一个国王九世开明尚在位时期。”

按,公元前316年应为前4世纪末,不是前3世纪末,周先生算术有误。至于“古蜀国自蚕丛开国至开明氏九世国亡”云云,称古蜀国的历史才13王两百多年,是以周先生不仅数学知识欠缺,就是历史常识也待补。

从蚕丛到开明,虽然不是李白所谓的“尔来四万八千岁”,但五代帝王的历时久远,则是没有疑义的。《蜀王本纪》记载说:“蜀王之先名蚕丛,后代日柏灌,后者名鱼凫。此三代各数百岁,皆神化不死,其民亦颇随王化去。”

对蚕丛、柏灌、鱼凫“此三代各数百岁”,著名历史学家任乃强先生说:“分析旧籍所传关于蚕丛氏之资料,可以肯定其为原始社会最先形成一个氏族集团之首领。其至周末之时间,说三千岁,为保守数;四千岁,为近似数;估万余岁亦非甚夸。此为结论之一。”“‘此三代各数百岁。此亦犹古代相传,伏羲、神农各数百岁,皆就其十足旺盛年代言之。非一人能活数百岁。任何民族皆有施用于酋长之特称。”这样看来,蚕丛、柏濩(灌)、鱼凫这三代之所以“各数百岁”,因为他们都不是个人!他们分别是一个时代或者说是—个王朝。

古蜀国是什么时间终结的?《华阳国志》记载得非常清楚:“周慎王五年秋,秦大夫张仪、司马错、都尉墨等从石牛道伐蜀。蜀王自于葭萌拒之,败绩。王遁走,至武阳,为秦军所害。其相、傅及太子退至逢乡,死于白鹿山。开明氏遂亡。”

对远古的古蜀国历史,《华阳国志》没有办法去记载准确的时间,这里的“周慎王五年”是第一次很明确的时间记载,即公元前316年,秦国灭亡了古蜀国。十分难得的是,《华阳国志》不仅记载了古蜀国的灭亡时间,还写下了开明王朝“凡王蜀十二世”这样一句非常重要话。以“开明”作为王朝帝王名称的有12代人,这就证明了蚕丛、柏濩、魚凫“各数百岁”的可能,也就是说,古蜀国五代帝王都是数百年,时间约有两千年。

周先生将《华阳国志》中明确记载的开明王朝“凡王蜀十二世”解释为“古蜀国自蚕丛开国至开明氏九世国亡,约历13代国王”,错误有二:一是开明王朝不是九世国亡,开明九世不是古蜀国的最后一个国王;二是仅开明王朝就有12世,加上前面四个王朝的各“数百岁”,当然远不只13代国王,古蜀国的延续时间亦非“相当于春秋晚期至战国晚期”。

二、古代成都附近有滇池?

周先生认为:“成都”之得名是由于附近有“滇池”,“成都”与“滇池”二名上古读音近同,作为聚落名称的“成都”是作为湖泊名称的滇池的转化。周先生这样的认识延续了他在2005年发表的《“滇池”本在成都平原考》里的观点。当时他认为,在战国后期以前,“滇池”是在今成都平原。只是由于战国后期蜀部族人的南迁,“滇池”之名才被带到今云南高原上。

学术研究当然要敢于创新,想前人所未想,言前人所未言。胡适先生就提出“大胆假设”,但胡先生还有“小心求证”紧随其后。周先生将早就在今云南高原的“滇池”迁来成都,的确是很大胆的假设,可是“求证”呢,也能经得起检验吗?

针对周宏伟先生近年提出的关于地质时代在成都平原形成的断陷湖延续到两晋南北朝仍然存在,即汉代方三百里、周回二百余里的滇池,到两晋南北朝为万顷池的观点,郭声波、鲁延召、许之标诸先生《“成都平原‘滇池说”商榷——从古地理学、考古学角度》明确指出,通过对成都平原的地质、古地理环境分析以及考古学的分析,可以证明第四纪以来直到战国中期,成都平原不可能存在周回二百余里的大湖泊。

郭声波、鲁延召、许之标诸先生从古地理学、考古学角度形成的论证,有理有据,颇能服人。笔者在这里还认为,周先生关于战国中期,成都平原的“滇池”面积完全可以达到700平方千米以上;到了汉代,仍然可以达到“二百余里”大小,即在450平方千米左右的观点,完全不切实际。

700平方千米以上——那是今天滇池面积(330平方千米)的两倍以上。

众所周知,四川盆地在远古的时代是内陆湖,后来因地壳运动和四面高山冲积使湖盆抬升而逐渐形成。成都平原是由发源于川西北高原的岷江、沱江及其支流重叠联缀而形成的冲积扇平原。整个平原地表松散,沉积物巨厚,地势平坦,平均坡度仅3%~10%,地表相对高差在20米以下。成都平原包括今四川省成都市各区县及德阳、绵阳、雅安、乐山、眉山等地的部分区域,总面积1.881万平方千米,是中国西南三省最大的平原。

在古蜀国时期,如果在成都附近有所谓700平方千米以上的“滇池”,那么成都周围就只能是一片汪洋,古蜀人可能在其间生活生产并留下那么多的遗迹吗?古人对此会没有任何记载吗?众所周知,从上个世纪开始,在成都周围已经发现的古蜀人遗址已有数十处,几乎是每个县区都有,倘若成都附近是700平方千米以上的大水泊,那么,那些古蜀人是如何生产与生活的呢?显然,在成都的古代是不可能存在700平方千米以上的水域的。

在李冰治理都江堰之前,成都平原确实有许多水洼处,所以任乃强先生在《华阳国志校补图注》中说:“杜宇时,成都平原尚属大泽,卑湿不宜营邑。营邑必在较高之黄土丘陵地带,故郫本在九陇。”

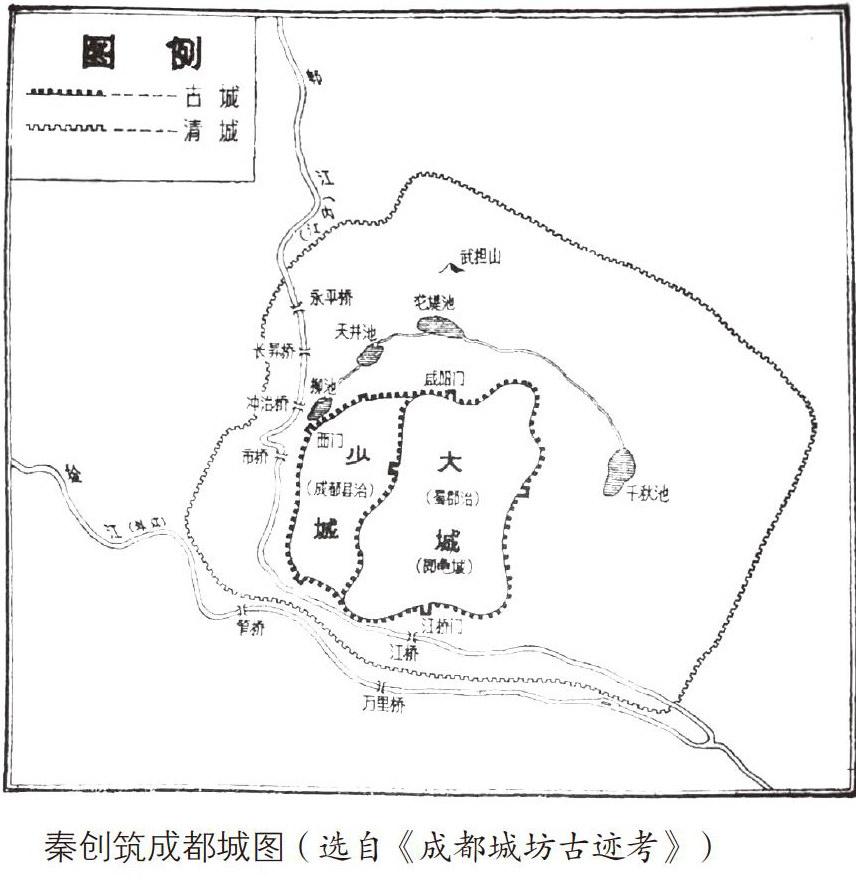

《太平寰宇记》卷七十二引《蜀王本纪》说:“秦惠王遣张仪、司马错定蜀,因筑成都而县之。都在赤里街。”秦惠文王后元十四年(公元前311年),秦在古蜀地置成都县并令“(张)仪与(张)若城成都”,按秦首都咸阳建制修筑成都城墙,“周回十二里,高七丈”。成都又名“龟城”,其来源是张仪修成都城时很不容易,因为当地低洼潮湿,土质松软,需要取土填埋,故而屡筑屡颓,花了不少时间。后来因地形而宜,立基础于高亢之处。结果不得已而为之,造成了成都城不仅分为大小城,而且城墙南北不正,非方非圆,曲缩如一个乌龟,故而成都古代还被称为“龟城”。在古代,神龟是吉祥灵异之宝物,人们便杜撰了神龟示迹的传说。《搜神记》《太平寰宇记》中就有此记载。这间接证明,在此之前,是不可能有“成都”这个城市的。

在《华阳国志·蜀志》说“仪与若城成都”时,有“成都县本治赤里街”句。任乃强先生在《华阳国志校补图注》中说:“秦赤里街当在秦城之北,……蜀王世,成都平原之冲积土部分犹洳湿,故营邑皆在赤土浅丘上,郫、新都、广都、成都皆然。”

所以,古蜀国时期的成都平原尽管有许多水洼处,但不可能有达700平方千米以上的大水泊,更不可能其称呼为“滇池”。

三、何时有“成都”这个名这个城?

成都博物馆做了一件很有意义的工作,将“成都”这个名称在古代典籍和地下文物中出现的情况作了全面的梳理。

一是早期文献所见“成都”

1.(战国)《山海经·大荒北经》:“大荒之中,有山,名曰‘成都,载天。”

2.(战国)《庄子》:“舜有膻行,百姓悦之,故三徙成都,至邓之虚而十有万家。”

3.(战国)《吕氏春秋》:“舜一徙成邑,再徙成都,三徙成国。”

4.(汉)司马迁《史记·五帝本纪》:“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”

5.(汉)司马迁《史记·河渠书》:“于蜀,蜀守冰,凿离碓,辟沫水之害。穿二江成都之中。”

6.(晋)常璩《华阳国志·蜀志》:“开明立,号日丛帝,……九世有开明帝,始立宗庙,……开明王自梦郭移,乃徙治成都”;“蜀以成都、广都、新都为三都,号名城”。

7.(晋)左思《蜀都赋》:“既丽且崇,实号成都。”

8.(宋)李防、李穆、徐铉《太平御览》引《蜀王本纪》说:“蜀王据有巴、蜀之地,本治广都樊乡,徙居成都。”

9.(宋)乐史《太平寰宇记》:“成都县,汉旧县也。以周太王从梁山止岐山,一年成邑,二年成都。因名之成都。”

二是战国秦汉考古出土“成都”相关实物资料

1.四川雅安荥经县同心村船棺葬出土“成都”矛。

时代为战国,出土时间为1985年11月。弧形窄刃,刺身呈柳叶状,圆弧形脊,中空至尖,弓形雙耳间骸面铸饰一浅浮雕虎像,一面铸虎的头顶和上躯,另一面铸虎头的下颚。虎首前端的骸面阴刻铭文“成都”二字,刺身脊上另阴刻一“公”字。此矛因铸“成都”二字,称“成都矛”。这说明至迟在战国时代,已有“成都”的称谓。

2.成都蒲江飞虎村船棺葬墓群出土“成都”矛。

时代为战国晚期,出土时间为2017年1月。弧形刃,柳叶形刺身,圆弧形脊,弓形双耳间骸面铸有纹饰,一面为虎纹,一面为手心纹。虎纹前端的刺身脊上阴刻“成都”二字,手心纹前端的刺身脊上阴刻“公”字。此件矛与荥经同心村船棺葬出土的“成都”矛形制相似,在成都属首次发现。这再次说明至迟在战国时代,已有“成都”之称。

3.广元青川县白水区出土吕不韦戈。

时代为战国晚期,出土时间为1987年9月,现藏青川县文物管理所。援中部有凸棱,阑侧四穿,内一穿,援、胡、内有斜刃。内部两面均有铭文,共23字。正面刻铭为“九年相邦吕不韦造蜀守金东工守文居戈三成都”,背面铸文为“蜀东工”。铭文表明这件戈为秦国朝廷监造、成都本地“东工”制造。这是迄今发现最早有明确纪年、铭刻“成都”二字的实物资料。

4.湖北云梦睡虎地秦简所见“成都”。

1975年12月在湖北云梦县睡虎地秦墓出土竹简,其上发现有“成都”墨迹。《睡虎地秦墓竹简·封诊式》:“……令吏徒将传及恒书一封诣令史,可受代吏徒,以县次传诣成都,成都上叵书太守处,以律食。”

5.四川省德昌县出土“成都”“蜀郡”铁锸。

时代为汉代,20世纪80-90年代征集或出土,现藏凉山彝族自治州博物馆等处。

6.战国秦汉有“成亭”“成市草”铭文的漆木器。

(1)四川荥经战国墓、青川战国墓、湖北云梦睡虎地秦墓、江陵凤凰山M168、荆州高台汉墓、湖南长沙马王堆汉墓等墓葬出土漆器上有“成市”“成亭”“成市草”等铭文。

(2)朝鲜古乐浪汉墓(在平壤地区)出土漆器上也有带有“成都”字样的铭文。

从成都博物馆对“成都”这个名称梳理的情况可知,汉之前文献所见“成都”均不指后来作为都市的“成都”;地下文物所见“成都”全在战国后期;无论是文献还是文物,

“成都”两字都是中原文字。

“成都”两字是中原文字,体现的必然是中原文化。

虽然金沙遗址的发掘证明成都这片区域是古蜀人的重要聚居地,与成都平原的史前古城址群、三星堆遗址、战国船棺墓葬,共同构建了古蜀文明发展演进的四个不同阶段,但是,它并不像三星堆遗址那样发现了古城墙,可以确定为都市。现有的发掘还不能证明金沙遗址有“城”;即使今后发现了它有“城”,也不能确定它的名称就叫“成都”。

尽管《华阳国志·蜀志》记载了古蜀时期“成都”:“开明立,号日丛帝,……九世有开明帝,始立宗庙,……开明王自梦廓移,乃徙治成都”,但这并不能认作是“成都”得名的开始。

众所周知,秦灭古蜀后,往蜀地大量移民,且推行郡县制、统一文字和文化。由于这些强力措施的改造,曾经繁荣的古蜀文化逐渐衰弱乃至消逝了。所以,西汉大学者扬雄在《蜀王本纪》中才说:蜀王之时“人萌(民)椎髻左衽,不晓文字,未有礼乐。”也正因为如此,才有了西汉初期蜀郡守文翁因见“蜀地辟陋有蛮夷风”,而兴学兴教,让蜀地转化为“好文雅”之邦的记载。尽管我们今天知道蜀地曾经有过发达的古蜀文化,但在两汉之际,确是无人知晓。那时在扬雄、班固眼里,蜀地是被当作蛮夷之邦的。

两汉三国时期,蜀地有许多学者开启了寻觅古蜀历史和文化的热潮。在他们所写的著作中,影响最大的是西汉扬雄撰写的《蜀王本纪》和东晋常璩撰写的《华阳国志》。

《蜀王本纪》《华阳国志》都是在古蜀国灭亡三百年以后完成的。那时,古蜀文化(文字)已经完全消逝,所以著作者只能用中原文字去撰写。既然是中原文字,那么在其中所涉及到的包括“开明王自梦廓移,乃徙治成都”等地名,究竟是用秦汉时期的地名去追记古蜀事迹,还是古蜀时期遗留下的地名,就成了问题。

如果不能提供证据证明古蜀时期就有“成都”,那么,《华阳国志》中的九世开明“徙治成都”就可能是用秦汉时期的地名去追记古蜀事迹。对“开明王自梦廓移,乃徙治成都”的“成都”,应作这样的理解:九世开明王将他的统治中心区域进行迁徙,迁到了今天的成都这片区域。这种用著作者当时的语言、文字、名称,追记过往历史的表述方式是很常见的。例如,“李冰修建了都江堰”这句话在今天无疑是正常、正确的话;可是,李冰时代却没有“都江堰”这个称谓的。“都江堰”之名,是在《宋史·宗室(赵)不恧传》中才第一次出现。在此之前,都江堰是被称作“湔堰”等的。所以,“李冰修建了都江堰”就是用今天的名称去描述秦国时的李冰之事。

成都真正有“城”,按现今掌握的文献资料,只能认为是秦灭古蜀后所筑之城。《华阳国志·蜀志》说:“(周)赧王四年(按,据刘琳校注本),仪与若城成都,周回十二里,高七丈。郫城,周回七里,高六丈。临邛城,周回六里,高五丈。”这里的周“赧王四年”是公元前311年。这条记载,说得上是确切的证据。即是说,公元前316年,秦军征服古蜀国;之后,征服者为了维持自己的统治,要驻扎军队,建立管理机构,需要城垣了,所以在公元前311年兴建了成都、郫、临邛三座城市并设立了相应的“县”。

既然作为征服者的秦国在统一文字的过程中禁用了蜀文字,又怎么可能让带有若干古蜀文化因素的文字或字音,作为他们新建立的“城”和新设立的“县”的名称呢?所以,作为征服者的秦国,为新建立的“城”和新设立的“县”取的“成都”这个名称,就一定是以秦文化因素为主要表征的,名称的文字也就一定是秦文字。这和与“成都”同时建立的“郫”“临邛”这两个城、县,均是以秦文化因素为主要表征的特点是一致的。

至于对周先生“秦先后灭亡的国家、部族甚多,能够体现‘征服者的心理满足的类似命名方式何以找不到其他明确例子”的批评,笔者的回应是:因为秦对古蜀的征服、统一,是两种文化的碰撞,对古蜀文化是彻底灭绝,新建的城市当然只会用秦人的文化与文字去命名。这与在后来统一六国时期的政策措施是完全不同的。再说,在统一六国的战争中,秦有在其他六国新建城市的例子吗?

可以与“成都”得名相参照的是“郫”“临邛”,它们和“成都”是秦征眼古蜀国后最早建立的三个城三个县。“郫”之得名,是因为“郫”之县、“郫”之城是作为成都的副邑而设立的,这与“郫”字的本义是表示从属性的城邑完全符合。“临邛”之得名,是这个地方与“邛”非常靠近,因为政治、经济、交通诸方面的原因必须在其地设立县、城。“郫”“临邛”的得名证明,它们与“成都”一样,没有古蜀文化的因素而只有中原文化的因素。如果说“成都”得名是因为附近有“滇池”二字的语音转化,那么,“郫”“临邛”,甚至包括《华阳国志》提到的广都樊乡、瞿上这些地名,是不是也需要有相同的证明呢!