“画”论《红楼梦》

摘 要:改琦(1773—1828)的《〈红楼梦〉图》不仅为小说人物造像,也是线条的人物论,关注人物“情”的世界。依托《红楼梦》以图像创造达到阐释人心的“画”论方式,是改琦艺术的重要面向。讨论《〈红楼梦〉图·咏》不该笼统称《〈红楼梦〉图咏》,必须区隔图画与题咏。它非但是仕女画传统与小说《红楼梦》的有机融合,是江南才子文化结构语境中不同艺术类型的一次空前交集,更是文人画由写意向人物造型的拓展。改琦中年时创作的这四册红楼青春人物系谱的白描造像,展现了青春情怀的美学。改琦画心,尤其是女儿心,《〈红楼梦〉图》是抒情的造像,人物画面充满诗意蕴涵。白描与诗意结合,于元春、宝玉等造像的过程中,改琦完成了一种特殊的阐释与批评。本文通过分析改琦的典范造像,揭示它在旧红学衍派中的价值,凸显清代嘉道时期海上文人才子《〈红楼梦〉图·咏》抒情美学的创造与意义。

关键词:《〈红楼梦〉图》;“画”论;青春情怀;抒情的造像

清中叶著名画家改琦(1773—1828)以图画的方式阐释《红楼梦》,画出了一系列红楼人物,半个世纪后,淮浦居士收集画家生前身后的文人才子为此人物册页题咏的诗词,编成《〈红楼梦〉图·咏》四册刊行〔光绪五年(1879)木刻出版〕。在绘画与小说批评的交界面上看这批红楼人物画,可见其丰富的人情美学内涵,堪称线条笔致的文学人物论。故不妨从图画对小说文本阐释的功能及特点,讨论联系画图与小说的才子人文、精神情感的交集,寻绎这些图画产生的印迹。

改琦之画,画中有诗意蕴涵、有价值判断,有一股饱满的性灵思绪与美学思考渗透在人物画中。在《〈红楼梦〉图》中,小说与画之关系转变成画对小说的创造性阐释:画面形象不仅是对小说文字的转异,亦堪称为评点小说人物形象,以画的形式体现李卓吾、金圣叹式的小说批评内容,将明代以降的江南才子文化传统以图画方式轻妙绾结,呈现出中国人物画前所未有的艺术功能。

《红楼梦》研究历来被约定俗成地视为语言文字形成的论述,似乎《〈红楼梦〉图·咏》式的图文交互的功能只在直观欣赏,不太关注红楼梦人物画的批评价值与功能,本文即欲补此不足而阐析改琦的《〈红楼梦〉图》:从呼应小说而少年拟像、命意、抒情,到全盘評点而归类呈现、表达判断,凸显其创造的图画艺术形象中含有小说人物论的艺术批评和价值判断功能,进一步寻绎其兼具情感形象呈现及批评和价值判断的独特艺术脉络,揭示其批评理论之内涵。

一、《〈红楼梦〉图》及其它

在进入《〈红楼梦〉图》文化美学批评与图像剖析之前,须得廓清一些事实与理论要点,方得以建构改琦的“画”论平台。

第一,须先把改琦的《〈红楼梦〉图》从《〈红楼梦〉图·咏》中独立出来讨论,不宜囫囵地以众手不齐的图咏集合文字作为整体。

自程伟元(1745?—1818)、高鹗(1738?—1815?)的百廿回本《红楼梦》(1791年,程甲本)刊行后,《红楼梦》的阅读与评点,从手抄本的有限流通进入另一个阶段。此期间,改琦的《〈红楼梦〉图·咏》改变了绣像插图为小说服务的角色,而创下了以图像诠释小说的先例。改琦生年(1773)与曹雪芹(1715—1763)时代相距未远,《〈红楼梦〉图·咏》人物的发饰、服装、器物契合《红楼梦》小说场景状貌,堪称“红楼画像”的代表性作品。此书收图五十幅,图后又收有三十四位诗词书画名家题咏,共七十五篇。题咏多有题者手书钤印,但仅部分纪年,题咏时间最早者应为乾嘉时期性灵派诗人张问陶(1764—1814,号船山),其次瞿应绍(1778—1849)题于嘉庆二十一年(1816)夏,同年冬日与来年正月有顾恒(即顾夔,1790—1850)、孙坤(生卒年不详)、高崇瑚(1776—?)、姜皋(1783—?)等人题咏。纪年最晚者则为秦钟图咏,诗末的“乙巳秋九月顾顷波题于海上”表明为道光二十五年(1845)之作。可见除年代可考的部分图咏乃持续到画家亡故后将近廿年外,此书集结付梓时,改琦谢世已超过半世纪了。无论淮浦居士还是首幅图《通灵宝石绛珠仙草》的题咏者顾春福(1796—?)在诗后录下此册曲折流传过程的短记〔道光癸巳年(1833)〕,皆指出改氏绘下一系列红楼梦人物图像及延请四方名士、松江邦彦为图像题咏的灵魂人物是上海名绅吾园李筠嘉(1766—1828)。

李筠嘉一作李灵阶,字修林,号笋香,一号吾园,近翁。贡生,官光禄寺典簿,故亦称李光禄。生平喜藏书,亲自校勘。县城东有明朱察卿慈云楼,后为他所得,藏书至六千余种,数万卷。有别业“吾园”在上海城西南隅,园内带锄山馆、红雨楼诸景,觞咏之盛为海上冠。

《〈红楼梦〉图》是《〈红楼梦〉图·咏》的前文本,前者是改琦住吾园,应主人李筠嘉之请、自觉创作与编订的图画册页;后者是淮浦居士将文人才子的诗词题记附着在图画后,增广其义的跨艺术类型诗画合集。因《〈红楼梦〉图·咏》是后人编订的书名,其时改琦已经辞世50多年了,所以我保持距离地称其为《〈红楼梦〉图》以区别于后人习称的《〈红楼梦〉图·咏》集合概念。

第二,须厘清改琦红楼画作的“文人版画”特点,《〈红楼梦〉图》不可拟之书坊刻印,更非民间风俗贴画。笔者特别重视图画背后的精英化的批评观:改琦持文人才子的审美、批评视野赏鉴红楼少年/女儿,櫽栝(心)性情(怀),极简白描,少量补景,一些重要诗人题咏可以见出其精英互证的意旨。此前,陈洪绶(1598—1652,号老莲)版画的文人情怀不亚于改琦,面对一般社会的向下意愿则是改琦所无;画“水浒故事”必须面对一个原发性的说书人讲述方式,画《〈红楼梦〉图》须努力直面“文人”创作,贴近曹雪芹的“文心”,它不能不是“文人”的版画;改琦的精英立场也遥遥呼应了后起的现代木刻,所以我在“‘画论”的自设语境中特意命名《〈红楼梦〉图》为“文人版画”,自然也拉开了它与一系列《红楼梦》小说刊本绣像插图的距离。

后来与改琦的《〈红楼梦〉图》风格相近者有费晓楼(1802—1850)《十二金钗册》③。王墀(1820—1890)的《增刻红楼梦图咏》增广人物而风韵减。改琦的《〈红楼梦〉图》与程伟元、高鹗的百二十回本《红楼梦》二十四幅插图则风格互异,程甲本插图(非《金瓶梅》绣像传统)演绎一些小说情节,像界画用尺子划出直线的室内布局,重物质环境而非人物精神气韵,女性衣饰线条僵硬而少风致。《姚伯梅评本石头记石版插图》并未走出别样的路径,但比程甲本画面疏朗了一些,看起来不那么繁乱、局促。《李菊侪金玉缘石版画》以行书数行解释故事,配以人物关系的呈现,多了一些京派的笔墨趣味。此外,《荆石山民红楼梦散套插图》几乎不出程甲本的格局,《红楼梦西湖景》习得了一点西画的透视,却是生硬扞格,至于杨柳青年画的风格则多了些日常装饰的意味③。王希廉(1805—1877)、周绮(1814—1861)评点的《双清仙馆新评绣像红楼梦》卷首有极简的线描人物六十四幅,以花卉衬托其精神,人物对应花卉意象的固定搭配未免呆板,却比程甲本出色。而在此之后,一般画作也渐行脱离了江南才子韵致,增加了海上文化生产语境中的洋场才子气与书坊竞销的印迹。

无法回避的事实是,改琦的《〈红楼梦〉图》取材与精神渊源俱在小说《红楼梦》,“画本”的说部特征不可避免地暗示其白描版画稿与绣像插图艺术表象相似,因此,需比较改琦的《〈红楼梦〉图》与前此依据说部题材的绣像以彰显其独立性。《〈红楼梦〉图》与陈老莲的《九歌图》匹配《楚辞述注》相仿,而不似据《水浒传》人物所作《水浒叶子》,前者有精神高标,后者趋近世俗人生⑥。改琦笔下的《红楼梦》人物造像都是富生命内涵的少女与后生;陈老莲水浒人物绘图是为牌戏、觞政等游戏消遣以娱乐助兴,其短促有力的线条与水浒人物动作相济,于人物精神内蕴的表现则无甚深意。相较之下,改琦并不关注说故事层面,不同于《金瓶梅》绣像中人都要与环境或他人发生关系,人物不论多寡,多以中远景摄取,改琦所作是近在咫尺的人物造像,画面上的人物极少与他人发生关联(独像居多),且根本不提示情节。

第三,人们习惯称《〈红楼梦〉图·咏》为改琦的代表作,本文则欲强调此仅为其作品中的重要侧面,诗词图画的共生效果并不专属于改琦,白描手段的“抒情造像”才是他的笔力。命名改琦贡献的图像,应该如见过其原作的改琦学生顾春福称《红楼梦画象》、淮浦居士谓《红楼梦图》,或如1930年代上海名作家叶灵凤(1905—1975)名之《红楼梦人物图》。改琦无法代表题咏者张船山、王希廉等一干人。册页中白描线条的艺术特征需要后续剞劂制版体现,不包括改琦墨色或设色的大幅图画。本文并不介意后来雕版印刷的题咏画册,而聚焦于改琦嘉道年间吾园时期的《〈红楼梦〉图》的美学意涵与批评价值。

《〈红楼梦〉图》的主要类型(占册页总数四分之三)是仕女,是在小说虚构的基础上再度拟构。改琦承续了明代绘画中女性在花园、书房和内室里私人生活的传统,对女儿的书香、才情之形塑是图画主体。画家未尝和贾宝玉一样有推崇女性的倾向,但他全力画仕女人物,比起折枝花卉与风景着力更多,《〈红楼梦〉图》第四册中的男性形象则是由宝玉连带而来。改琦的仕女绘画题材的源头曾是历史传说人物中的女才子,譬如被元代文人辛文房列入唐才子的女道士鱼玄机(844—868?),明末秦淮八艳中终于也做了道士的卞玉京(1623?—1665)。由此可归纳出:他把握历史传说中仕女形象的基本特色是“俊逸才子”,俊美而有才,逸出世俗人生;从卞玉京题识(“卅岁小影”)可见他对所绘少艾女性人物的偏好,年龄上限为30岁;其为董小宛(1624—1651)贴梅扇题咏的《题影梅庵图》相关诗词也可以作为歆羡女才子的佐证③。此类题材有时而尽,相较之下,大观园中聚天下美丽才俊,竟为神奇女才子世界,是无穷的画本源头。

改琦是松江才子,乃本色有情文人。其《〈红楼梦〉图》不以叙事性为目的,即使事出有因,也将其作为一种特殊意象或内心情结来表现,不为表达哪一段故事,而是“那一段(些)”动人的“情”。画如《史湘云醉眠芍药裀》《龄官画“蔷”》,重點表现的是一种艺术家依托于有限实事与虚空时光里的精神、情感状态。这是明清文人绘画传统中表现女性形象的主流,与一般小说绣像的人际关系、故事再现有很大距离。

《〈红楼梦〉图·咏》标识江南才子《红楼梦》小说的共同想象,他们共同置身于言情空间,“情”便是题咏诗画协调的核心。《〈红楼梦〉图》画面元素的构成相对简单统一,多数画面由标名人物与补景构成,丫鬟是点缀。画图不为写实,相仿于中国戏剧的程序化而又不排斥象征,少女及其他人物的肖像特征无大分别,但是画面上总会有一个突出的神态与细节元素作为区分的标志及表征。此中有画家的人物美学,大多数画面上的细节是从小说中精心挑选与提炼而得,有的是改琦别出机杼。受制于小说的文字暗示,却又时时与之保持距离的艺术均衡,此乃《〈红楼梦〉图》与改琦其他绘画的区别。

画家的某些想象,如黛玉、元春等,成就了中国人读《红楼梦》的共识符码,有的人物甚至被选为世界其他语种译本的封面。大多数的单人画像以外,有少数二人以上合为一帧图像,如贾府所来亲眷之中,李纨的堂妹李纹和李绮。合画丫鬟类有四帧:一是怡红院中春燕、五儿搭档;其二也是宝玉房中下人,秋纹、蕙香两人在得意与失意间彼此映照;其三画彩鸾、绣鸾翩翩起舞,在王夫人最谨严的监督之下,改琦用意实非小说情境所允许;唯一可见三人合图的竟然是翠墨、小螺、入画作一处谈,它没有任何现成情节的依托,却是丫鬟社交的合理想象,她们各自和主子的相处方式不一:小螺天真无邪随宝琴(小说第五十、六十二回);入画大致本分,主人惜春无法保护她,致使其于抄检大观园时遭撵(第七十四回);翠墨私下将主子探春身边的事传话于他人(第六十回),举止与赵姨娘无异。凡此,均可见出改琦仕女画的寄托有出于曹雪芹《红楼梦》外,创造及批判兼具。

第四,必须审慎对待今天所见的各种《〈红楼梦〉图·咏》版本,最具赏鉴价值的仍然是光绪五年初刻本(原郑振铎藏本)。仿冒改琦绘画的赝本多,淮浦居士初刻本刊行三年后(1882),日本东京上野花园町就出版了水口久正本(日本内阁文库藏本);30多年后的“风俗绘卷图画刊行会”本的品相最接近初刻本(1916),与郑振铎(1898—1958)藏本有些收藏印鉴的差异;有点出奇的是早稻田大学藏本,墨色差不说,改琦图画的印章与诸本大异。国内翻刻本质量不一,有些后来石印或复印本竟然对题记等任意删减。尽管淮浦居士推崇他曾经寓目的《〈红楼梦〉图·咏》真迹之艺术水平赶得上明代画家陈洪绶、唐寅(1470—1524),事实是这本雕版印刷书册即使刻印上佳,也难达到改琦画鱼玄机、卞玉京的立轴或后来的珂罗版精印画作效果。相比他的另一些传世作品《元机诗意图》《二分明月女子小影》,甚至如《改七香红楼梦临本》(珂罗版)所收画图,诸多翻刻的《〈红楼梦〉图·咏》难以满足观者对改琦盛名的期待。孙谿(生卒年不详)曾经以收藏初版《〈红楼梦〉图·咏》沾沾自喜,并于光绪十年(1884)作了跋语(郑振铎藏本有三方孙谿曾经收藏的印鉴)云:“近外间竟有翻刻本,虽依样葫芦,而神气索然”(详下文)。比较郑振铎藏本的影印发行本与后起翻刻本,孙谿所言不虚。

综上述,可知改琦的《〈红楼梦〉图》的真迹早已不复得见,画家也从未自己叙述作过与《红楼梦》相关的画。留下专门文字记载其亲目所见改琦册页真迹的,唯有顾春福与淮浦居士二人。顾春福是改琦的学生,曾于改琦在世时(1827)借来《〈红楼梦〉图》完成的册页翻来覆去阅过几十遍:

红楼梦画像四册,先师玉壶外史醉心悦魄之作,笋香李光禄所藏。光禄好客如仲举,凡名下士诣海上者,无不延纳焉。忆丁亥岁,薄游沪渎,访光禄于绿波池上。先师亦打桨由泖东来,题衿问字,颇极师友之欢。暇日曾假是册,快读数十周。越一年,先师、光禄相继归道山。今墓木将拱,图画易主,重获展对,漫吟成句,感时伤逝,凄过山阳闻笛矣。③

淮浦居士再以文字表述看到此册真迹《〈红楼梦〉图》已经是光绪年(1879)了:

……予从豫章归里,购得此册,急付手民以传之。时光绪己卯夏六月……。(《〈红楼梦〉图·咏》卷首题记)

此后初刻本便珍贵了,孙谿获藏后为郑振铎所藏,再捐献给北京图书馆。当年孙谿以见到初刻本为有福的兴叹,于今读来令人更添感慨:

……红楼图尤为生平杰作,一时纸贵洛阳,临摹纷杂。惟此图乃先生客海上李氏吾园时创稿,庐山真面,历世不磨,经淮浦居士授之剞劂,公之艺林,诚盛举也。近外间竟有翻刻本,虽依样葫芦,而神气索然……。

改琦创作积成四册五十帧图像的册页,李笋香“珍秘特甚”而请名家题咏,他们身后拥有此册的文人才子仍然继续征求题咏,历经太平天国、小刀会两次战乱而免予劫难,终于由淮浦居士实现了他们二人的遗愿。我们无缘像顾春福那样亲见其老师改琦的《〈红楼梦〉图》,也不能把握淮浦居士印行之《〈红楼梦〉图·咏》的画幅、墨印等是否切近原作册页。今天所见《〈红楼梦〉图》的白描人物为雕版线描,布局也相对简洁:表现人物为主体,花园补景的理当是花石竹木,室内有人物行动环境必需的家什。这些人物画大体上画面安排较满,不大讲究疏密,即使少部分册页上的留白也不为题咏设计,却将人名融入图中不显眼处。凡此种种,皆使这些仕女、人物画明显有别于绣像插图,而具有浓厚的文人才子气息。

我们亦须关注改琦的《〈红楼梦〉图》画图册页上的用印,它是文人画的鲜明标记。册中分别使用或长或方或朱或白或图形的多方印章,以求四本册页的丰富与变化。嘉道年间主要还是诗书画三者并提,海派绘画才强调诗书画印,但是《〈红楼梦〉图》全部四册的图画册页,每帧都用印以求完备。初刻本中计用了九方印,体有各种篆隶阴阳,含图文并置的会意,内容不外玉壶、玉壶山人、改琦画印、改琦私印、改琦、七香、改白蕴。

若将翻刻的印章也一并考虑,则不胜其多,诸如将姓名分拆并以阴阳分别的改、琦两个印章,画出玉壶又加配一只杯子的,不一而足,甚至连题咏者的印章也有改造。改琦其他图画中所用的印,有与《〈红楼梦〉圖》互见、也有不见的,如《改七香补景美人图》印章有:玉壶外史、七香、改伯蕴,姓与名的单独印章又阴阳文各具。《〈红楼梦〉图》造像之人物对象的名字在画面上注明,方式是在边缘空白处或画中山石的小块面上留下所画人物的名字,别无款识。为雕版而作册页与一般卷轴不同,布局基本专为安排人物考量,画幅并不专为题写留空,题咏皆为另页书写,显示了画家与题咏者作品的各自独立性。

有了上述的了解,方能构筑较为完善的《〈红楼梦〉图》解析平台,进一步剖析画像中包蕴的文化美学与诗性意涵,凝结一个“抒/书情造像”的近代美学典范(美典)。

二、才子·地缘·少年

为何改琦的《〈红楼梦〉图》能以图画形式形成与小说文本的多重对话,更由嘉道间文人才子题咏复合而为《〈红楼梦〉图·咏》,从而凝结为一个“抒/书情的美学典范”?评价《〈红楼梦〉图》的文学与文化阐释功能,须了解它在改琦人物仕女画中的地位,进而理解仕女画在改琦人物、花卉、石竹、山水等多方面成就中突出,解释创作主体驾驭各种艺术手段,而得以赋予图上(女性)人物诗意的生命内涵。简略地说,改琦仕女画较诸其他类型作品既丰富多样、又能出古入今,在题材的多样化、熔铸古今的超群手法以及与古代人物展开的情感、精神的对话过程中,画家主体得以卓尔不群,于是,这些仕女人物都打上改琦以及周遭的江南文人才子群体的结构性文化烙印。改琦仕女画的内蕴与情感端绪遂发展衍化为《〈红楼梦〉图》的仕女人物群像,成就了前所未有的嘉道年间的海上文艺美学,并熔铸在人物仕女图画与当世生活艺术的批评对话中。

一般从绘画史广义地谈改琦仕女画的历史继承,必然追溯唐代周昉(730?—800?)、宋代李公麟(1049—1106)、明代唐寅、仇英(1494?—1552)、陈洪绶等名家的路径,改琦多方汲取遍临唐宋元明历代名家及至本朝前辈新罗山人(华喦,1682—1756),一旦下笔就融化百家而自成一格。再从空间文化结构着眼,改琦属于江南文人才子的文化圈,松江、华亭乃至海上的二百多年书画历史,从董其昌(1555—1636)华亭画派繁盛到改琦时代的人才辈出、丰富华赡而不胜缕述,时称这两代巨匠代表“诗书画”三绝,正是人文与艺术完美融合的一脉相承。诗书画的“书”在海上与江浙间不仅指涉书法,更有一重画家、书家饱读诗书意味,置于《〈红楼梦〉图》语境,还有与曹雪芹之“书”的深入对话。他们的书画题材常常汲源于书香世家珍藏的典籍,擅胜人物造像的画家以想见、再现典籍记载的历史与传说中的文人、奇人乃至女人为自己的使命。譬如:改琦、余集(1738—1823,号秋室)都作《元机诗意图》,动因之一是擅长书籍鉴定的朋友黄丕烈(1763—1825)重刊过鱼玄(元)机诗集,改琦两番同题造像,53岁那一年作画或许是因黄过世。从这样的脉络中,我们很容易见出,画与书的互文关系是吴中、松江画家的江南才子诗书传家的特色。董其昌的丰富书画收藏与品鉴精选开一代风气,也是地方文化传统中极为重要的流脉,改琦与一干才子30年雅集走动于李氏“吾园”与沈氏“古倪园”之间,即是自然承继着这个传统。

改琦晚年完成四册《〈红楼梦〉图》,三册为白描仕女。纵观他一生的仕女画成就,曾有一系列作品标志不同的艺术阶段:24岁(嘉庆元年,1796)作《玉京道人卅岁小影》立轴,这与后来画《李香君小影》与鱼玄机、薛涛(768—831)造像等,可谓风尘女才子造像的开端,不在风尘中的李易安(1084—1155?)也不止一次被想象追摹。这一年的改琦也开始以册页形式集中画仕女画。嘉庆壬戌年春(1802),30岁临仇英《百美嬉春图》长卷③,精心绘制的手卷《书中金屋 女才子十美》,其技法规模的由来与专注历史与神话传说中的女性于此可见。

仿明代仕女画家仇英、唐寅成为他一生的功课,50多岁时还有仿唐寅的作品多幅。嘉庆戊辰年(1808)《仿古美人册(八美)》是其仕女画标志之一,稍早與此类似的有曹贞秀(1762—1822,号墨琴女史)题咏、改琦白描刻绘传奇历史女性十六位的册页,其独特价值在于图画与题咏方式的珠联璧合,女性诗人主体借造像精品而获致难能可贵的呈现,图画也因诗文交辉而增色。嘉庆乙亥年(1815)作《二分明月女子图》,他随身携带,请朋友题咏,这是其一生诗画雅集的一个侧影。改琦毕生学习追摹前人,但不厚古薄今:画家周昉富泰的唐仕女偶尔出现在笔下,但是《〈红楼梦〉图》女子像无一体丰,正如明代几个画仕女巨匠从未妨碍他的独立创造。

上述可知,改琦平生致力于仕女画,历时30多年,到白描红楼人物《〈红楼梦〉图》四册竣工。他固然曾刻意临摹前朝名家,亦不避认同某些世俗类型,终于在与当代虚构艺术的《红楼梦》的对话中实现超越,以批判的眼光绘成一个仕女群像,也掩映了画家主体相对复杂丰饶的心理结构。改琦全力超越小说绣像的描摹故事情节与人物动作,把一己对人物的同情之了解植入仕女人物生命的造像,抓住其瞬间的“情”与“感”,融入主观抽象的简洁线条表现。

改琦一生并未主动走上科举之路,可虽为布衣,却年轻享名,与吾园李筠嘉的密切交往由来已久,主人长改琦7岁。改琦仅20岁时一次游北京,行踪几乎限于江浙,平生游走苏州、常熟、溧阳、南京、清河(淮阴)、邗上(扬州)、杭州、乍浦等地。余日在松江华亭与海上盘桓,要么在家中玉壶山房住,其他时候不在沈家古倪园便在李家吾园。古倪园主人沈恕较改琦年幼三载,加之忘年交县学教谕王芑孙(1755—1817)后来与沈恕成为连襟,相互忘形尔汝⑥。沈恕35岁娶曹兰秀(1789—1812),改琦给他们夫妇作行乐图《泖东双载图》,为王芑孙称赞“图既精绝,而写像毕肖……兼唐、仇两家之胜,异日必传于后”。李筠嘉为居停主人,既有朋友之谊,亦不乏赞助,改琦嘉庆十五年春在吾园一住数月,一年间几度往来于海上吾园和松江的住家、古倪园之间。三泖九峰的游兴,春花秋月、消寒纳凉的雅集,都在这一批书香世家子弟和一些江南才子之间进行。沈恕婚后,改琦不便频繁打扰古倪园,所以庚午年(1810)一个春天在吾园住。初夏再到吾园,然后又和两个园子的主人同往苏州见沈恕年长的连襟王芑孙,同游邓尉山。次年再为吾园回廊壁上画竹,并嘱李筠嘉刊刻褚华(1758—1804)《宝书堂集》③。这样的诗画同好又具备雕版印刷有利条件,彼此深为知交,《红楼梦》风流被覆海上,改琦仕女画又名播遐迩,画《〈红楼梦〉图》以待刊行的合议正是时候。果然五六年后,有款识记录的红楼图画与题咏出炉了,题咏者中正有改琦活跃参与的泖东莲社诗友。

艺术史研究者没有明确解释《〈红楼梦〉图》的创作过程,对改琦及其同侪的诗词纪事也缄口不提,《〈红楼梦〉图·咏》中所题诗词则多数没有时间记录,但仍可根据仅见的几个时间标记推论《〈红楼梦〉图》的创作时间与存世状貌。首先以乾嘉时期著名诗人张问陶用不同名号题署了三帧改琦红楼图画为例:张问陶《绮罗香》题史湘云、船山《一剪梅》题碧痕、药庵退守《题秦钟》。查考张氏宦游形迹,嘉庆十七年(1812),张问陶因病从山东莱州任上辞官,漫游吴越,到吴门病情加重而寓留虎丘,自号“药庵退守”,嘉庆十九年(1814)四月间辞世⑥。凭“药庵退守”推知,他的题咏是在这两年多的时限内。红楼图画的这三首题咏是张漫游海上时所作还是李筠嘉赉画册于虎丘求得,且搁置不论。张问陶与《红楼梦》程高本的作者高鹗有旧,为顺天乡试同年举人。吾园主人倩人题署,理应诗、书、画与官声、德行都有嘉誉的张问陶在先,余下题咏自后有来者,正在情理之中。

于此推知,当是时,吾园的四本册页已经备好,而且第一、三、四册已有部分完成的画图可征求题咏,张问陶虽未题及第二册,也应有寓目。题咏最多的是嘉庆二十一年(1816):瞿应绍在夏天题《宝玉》的落款有“读一过记”,表明他所阅不是个别册页某一帧,有可能通览几册。顾恒于该年冬日题《警幻仙子》,高崇瑚题《李纨》,孙坤题《黛玉》,姜皋在除夕日题《通灵宝石 绛珠仙草》,隔几天正月初七又题《莺儿》,上述题咏对象的《莺儿》《李纨》皆在第二本册页,可见四本册页已有相当数量的累积。接下来的嘉庆廿四年(1819),沈文伟(已故沈园主人沈恕之子,生卒年不详)连续题诗两首咏《可卿》《春燕 五儿》。余下改琦、李筠嘉在世时仅有两人为《〈红楼梦〉图》题咏:道光三年(1823)罗凤藻(1795—1875)题《宝钗》,隔年(1824),与改琦并称“双壶”的画家钱杜(1764—1845,字叔美,号壶公)题唯一的一帧三丫鬟合影《翠墨 小螺 入画》。再往后的题咏,便是改琦的身后事了。

据顾春福所言,改琦、李筠嘉对《〈红楼梦〉图》醉心悦魄的珍爱并在生前配以各家诗咏,《〈红楼梦〉图·咏》四册页五十帧图画已经定型为现今的目录,题咏则有后来图画收藏者踵事增华,淮浦居士出于对他们的敬重,刊刻印行应不至擅动这份宝贵遗产。册页一、四都是通常的十二开,二、三册则多了一个开张(改琦晚年也有十四开的《墨竹册》与十开的《墨花卉册》),册页的高与阔现在虽无从确认,应与初刻本雕版无差。第一册绘画对象大致如小说中的“金陵十二钗”,影响后世绘《红楼梦》图画者而成了套路。第二册副之,第三册则选了大观园中有情的下人丫鬟。第四册不是仕女却可概称“美人”,贾宝玉等一系列后生男有女相,自贾宝玉始到甄宝玉结束全册图画。全书打从《通灵宝石 绛珠仙草》“幻起”,八个字有如题款,末一页梦境中两个宝玉会面“幻结”,郑重落款“玉壶山人改琦写”,钤印两方“玉壶山人”“改白蕴”,足见绘者有全书结构布局成竹在胸。考虑到白描画法与刻印要求的协调一致,必然会有李筠嘉的设计理念渗透在四本册页中,两个才子的一致及丰厚的江南文化背景的浸润,都深入《〈红楼梦〉图·咏》的骨骼血脉,因此,这才成就了一部形制空前绝后而包含多元思想文化因素的艺术著作。

《〈红楼梦〉图》除了以上讨论的文化特色,其迥异于一般仕女画的特征更在于情怀独抱的“少年红楼美学”。尽管多数人阅读《红楼梦》是到大观园中看女孩子,改琦还是与丽质风情拉开了距离。仕女图的通常特征就是画美人,画中人不取悦于谁,却又有一种言之不明的媚美之态,所以明清以来坊间刻画的《吴姬百媚》《金陵百媚》等书中的青楼女子也去仕女图貌不远。唐以降的仕女画,在精神气质上不乏典雅与尊贵,面容姣好是基本一致的要求,衣饰装扮则于富丽中倾向飘逸与超凡。仕女画中时代所尚的差异不止于物质,体形美也分外明显,周昉笔下唐代仕女的丰腴与明代唐寅、仇英的匀调柔美的身段有别,明代仕女手上的折枝花卉为唐代仕女所无,头面花钿修饰也有出入,至于脸上傅粉的差别更可不计了。固然改琦抚临唐、仇而多贵妇,也不止一次摹写贵妃出浴,但是他成就卓著的創作几乎都偏向于才子一路的仕女,而且不在乎是否有涉风尘。如前文述及元代文人辛文房记录的唐代女才子鱼玄机、薛涛,宋代女词人李清照,明末秦淮名妓卞玉京、李香君(1624—1654),改琦都着力画过,他要表达的是这一系列女子的独特才华和超凡脱俗的情怀。

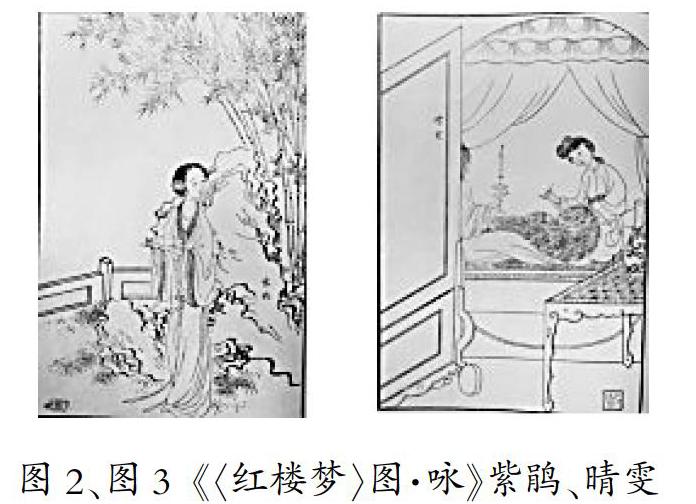

改琦《〈红楼梦〉图》采用的白描造像以美人补景的单人画面为常见形式,简洁的线条,银杏轮廓的脸庞,每帧图像的面容差异极小,有美人形容抽象化趋同的倾向,三本(另一册画宝玉等男子)册页如何将人物彼此区分?画家以体悟参透曹雪芹《红楼梦》文心运思的功夫为基础,把有关每个入画人物的人事关系淡化,突出那一个包孕独特个人情怀、体现心理行为特征的身姿意绪的神韵,以揭示其幽邃心影。如紫鹃和晴雯的造像便充分展现女儿的真心深情。紫鹃与黛玉虽是主仆,其实姊妹之情也莫过于她们。黛玉的心思,在宝玉之外唯有她理解(小说第五十七回回目即《慧紫鹃情辞试莽玉》),而黛玉行动坐卧、夜来晓起的情状声气,更是只有她晓得,体贴关怀莫过于她。为紫鹃造像,则全力体现她是黛玉贴心人,为她设置竹石补景也与黛玉一致。捧着茶盏托盘的紫鹃,正是关注黛玉一茶一饭一药的人儿,处处留心在意,侧耳倾听风吹草动,黛玉体弱声低,莫要错过了小姐的任何召唤。画面上的紫鹃正是秉此情怀向我们走来,凝神之静听与服侍之勤劳的动静辩证适足以表露人物的精神底蕴(见图2)。

图2、图3 《〈红楼梦〉图·咏》紫鹃、晴雯

改琦《〈红楼梦〉图》的绘事美学是主观偏至(偏执)的美学,尤以“少艾”之美为著,无论大观园内外男女,不见中年以上者。这是一部从《红楼梦》人物中主观挑选出来的少艾系谱,绝大部分是“少年”,身为江南才子的改琦又是按江南少年的脾性来描画的:江南地气之温润,少年情怀之敏感,女子心思之细腻,一群温柔富贵乡里生活于不同层次上的人物之造像,被改琦创造、收藏在几本册页中。几乎每一帧图画都可以纳入“少年红楼”的框范,我们或许可以把《〈红楼梦〉图》改名为《少年/女红楼图》。画的题材是青春年少,抒写的主体已经是成熟的中年。不要忘记改琦曾经取宋代蒋捷(1245—1310,号竹山)词句绘《少年听雨图》,那是他中年的杰作,王芑孙在改琦40岁时〔嘉庆壬申年(1812)〕为此画题诗有“我逢仙史十年前,仙史翩翩正少年。……仙史犹余少壮心,中年未免伤哀乐……”数句,实际上他们结识已经远不止十个年头了。此时的改琦已经不是“歌楼”听雨的少年,名副其实具有了“客舟”中的壮年人生,已经想见得出“僧庐”中的听雨况味。中年的改琦写少年而不以抒发激情为能事,冷静地撷取事实的某一瞬间刻画于纸上,取旁观态度好似深通世故哀乐的小说家,这已经不是与画中人平视的青春视点了,但恰是这一点使改琦与写作、增删《红楼梦》的中年曹雪芹款曲相通。曹雪芹在自己的青春尾巴上开始写少年的大观园,增删十几二十年,不知不觉间来到生命末年,愈是修改愈是强化了青春世界;改琦的艺术之心被大观园的世界牢牢地吸引了,他的心通向园子里的女儿心,竟然不给贾政辈一点画面篇幅,《〈红楼梦〉图》不折不扣地唱青春赞歌,他画少艾形象也持续到生命末年。

改琦的少艾选择出于他的抒情美学,五十帧人物图像是“抒情的造像”。《〈红楼梦〉图》显少艾之美,只是半部主观的《红楼梦》,曹雪芹笔下的复杂人际关系与幽微曲折的人情之美,被改琦一厢情愿地简约化了,取而代之的是抒情部分的凸显,是对少年男女在特定情境中的即时、瞬间、主观性的神情意态的执着表现。改琦时代的江南才子虽然也生活在“海上”,但比之后晚他一两代进入洋场时期的才子王韬、蔡尔康(1852—1924?)、邹弢(1850—1931)所处的情境要单纯得多,所以他可以心无旁骛地耽溺抒情。改琦“抒情的造像”美学既非描述的,亦不叙事,不以夸饰的性格特征与外形的美丑妍媸来区别相貌,也不将情节事件当作戏剧化动作来刻画;他的造像,瞬间的即时“抒情”有余,人际互动的“人情/世情”蕴蓄不足;故可谓其仕女人物形容彼此之间无大差别,但这并非雷同,而是少艾之美抽象化的结果,抽象是为在“短暂和有限的形式中却要象征一种永恒与无限”。改琦的主观抒情便是对《红楼梦》的阅读批评,我将他置于后设的红学谱系中,价值在于以另类文艺形式精湛表现小说原著少年情怀的神态意绪。质言之,其作画造像的抒情形式寄托着现代都市文化兴起之前特殊的“海上红楼”美学。

即使是富有故事性的画面,譬如“晴雯补雀裘”,改琦用意仍然在抒情,其基础在于曹雪芹白话散文叙述富有诗的意涵。改琦对《红楼梦》虽散文而不让唐诗的诗性美之艺术转型,正是由“抒情的造像”完成。故《〈红楼梦〉图》虽然脱胎于小说叙事,却是抒情而非叙事的、戏剧性的,没有场面上的人际关系冲突。也可以说,他的绘画美学是抒情的,而不是文学铺叙的,其主要目标是情怀性灵的瞬间造像,而非辅助故事情节,即使画面上有人物陪衬关系,那也是无足轻重,陪衬人常常只露出半张脸。“晴雯补雀裘”写一股年少作勇的女子豪气。《红楼梦》中晴雯可以入画的情境,改琦不止有一种选择:若执着于性格,可画出她面对王善保家掀开箱子的场面(小说第七十四回“抄检大观园”);若注重叙事冲突,宝玉去晴雯家探病也充满戏剧张力。小说的三个场景从各方面塑造晴雯:“补雀裘”是舍命维护宝玉,曹雪芹安排袭人回家,让出主角位置,怡红院中这出戏一定让晴雯唱足。其实贾母与王夫人都不至于因为衣服损坏责难宝玉,但是宝玉的一切,事无大小,都是晴雯的最高使命,发着烧为他熬到四更,“织补不上三五针,便伏在枕上歇一会”(第五十二回),心意都编织在情感经纬中。应对抄检大观园的搜查场景,全部丫鬟对王善保家的反应,就数晴雯反抗激烈,这才真是“勇晴雯”。这幕戏冲突性极强,仿佛舞台灯光为晴雯高度聚焦,其实她是冲着王善保家背靠的王夫人。被撵回去的晴雯,病得奄奄一息,竟得宝玉赶来看她,不尽情处,无限悔恨,有生离死别的况味。中间夹着她嫂子的闹剧,成为五味俱全的一幕悲喜剧。改琦不画动作幅度大的,白描画法本来宜于动作,却选情浓的一幕,一针一线深情深透深夜里抒发(见上页图3)。

抒情的造像,诗性的意涵,是《〈红楼梦〉图》异于甚且超越前人仕女画的内核。赖以成功的重要原因,归结于改琦活在了《红楼梦》的时代,而彼时以文字阐释《红楼梦》的诚然不若《〈红楼梦〉图》。改琦仅稍稍点染《红楼梦》中的复杂人情,也不过分参悟色空观念,“情”字是入画的标准,自十二钗演绎开去,从宝玉延展下来,穿透整部图册。入选的那些人也许经历许多事,改琦只选有“情”的一段;小说事情的首尾连贯,改琦只看那情志专注的刹那。江南才子有明代吴中才子冯梦龙的“情史”(《情史类略》),越过改琦的清朝嘉道年代,至晚清民初,仍有鸳鸯蝴蝶派大肆言情。读改琦的《〈红楼梦〉图》须得始终紧贴并贯彻此脉络:人大于事,情是人心,便画这心,少年红楼心,少艾女儿心。这是最早的红楼人物阐释,更是在仕女画基础上衍生出来的“红学”,又有多少步武踵继者作红楼仕女图画且延续改氏情韵,其流风所及近二百年而不衰!

三、抒/书情的造像美典与图/文白描

改琦的《〈红楼梦〉图》的地位可谓成就了中国艺术“抒/书情的造像美典”,它是图画艺术的创造,也是对《红楼梦》文学艺术的批评。此美典在叙事文学走向巅峰的语境中重构了绘画艺术“诗书画”三绝艺术的精致传统,这类批评则是立足在“书情”的剖析基础上出以完整的人物造像,从这个白描图像极简的“形”内窥其“神”,既是批评眼光的入木三分,更体现着中国抒情艺术的要义。

从红学的发展流变来看,在王国维(1877—1927)之前无人尝试或习惯在哲学、心理层面上讨论小说,红学未衍生分派并被确认(小说之为小道,何有学理?)的年代,文人题诗评价人物、表达感想,是常见的主观评点批评;即如“恶补妄续”《红楼梦》,也是接受反应批评的一脉;后起的索隐派,是将史学阅读方法中人物、门阀的理解嵌入虚构的艺术中;五四后新红学的美学、社会文化史与艺术研究则标榜其方法的科学性。

重返文化语境,以之观照改琦的《〈红楼梦〉图》与小说文本之间相互阐发的关系,堪称图文艺术融合无间的典范之作,弥足珍贵地呈现了近代中国传统章回小说白描文字与绘画的白描镂刻结合所生发的深厚感染力。其跨艺术类型、彼此阐释互动的“抒/书情美典”价值,与中国诗画互融境界相侔并承接其端绪。改琦以形象方法转换呈现,或说“以画释文”,以图像镂刻、“翻译”白描文字字里行间的情感蕴含,表达自己对《红楼梦》的体味阐释——读《红楼梦》而心有戚戚焉,将诗意共鸣以画出之——集中于白描线条造像。《〈红楼梦〉图》以外,或纸本淡墨、或绢本设色,不啻为“画”论《红楼梦》,拓展出“红学”辽阔的空间。

《〈红楼梦〉图》开创了艺术虚构的图文美典,一个由文/小说而图的艺术典范。改琦一方面继承、达到了松江画派“诗书画三绝”代表的艺术境地,另一方面也关注着清代文字叙述饶具生命力的文人章回小说创作,从文字脉络中将人物形象富含的生命力与情感生活抽绎成一根根白描线条,用于《红楼梦》造像。画面上诗歌形式不再,但浓浓的诗意却在,它原本蕴藏于小说《红楼梦》的字里行间,画家以转异变形的创造力,勾勒出了诗意化的人的形体线描。所谓“大象无形”“大音希声”,画面大有诗意而无诗句,因此而惹得其他的同好文人一定要补上一首两首诗词,于是才有了时代绵延逾卅载的诗人题咏。

改琦造像美学可分几个层面:一、从造像实践中显示的理念来看,改琦坚决不画故事只画人物,且要画出主观之情来,技术上努力以精驭繁,用极简化的白描线条镂刻人物形象,概括人情而舍去复杂的人际关系,把握人物不在性格化上苛求,而全力表现人物在瞬间特殊情境中的那一段“情”,在即时抒发此一情蕴中造像。二、从改琦自身画作的演变及内蕴的艺术历史元素看,中国雕塑、绘画不乏神圣的造像(各种石刻、壁画不胜枚举),这个传统化入改琦写造图画形象中来彰显人世(人情)。从《观音像》到有超越出世韵味的文人《钱东像》或女才子《元机诗意图》,诗意逐渐取代了神圣的蕴含,其静定的含蓄内敛在《〈红楼梦〉图》集中体现于元春,而绝大多数少艾的红楼仕女与少年人物则更在“情”的表现与抒发。三、“抒/书情的造像”无论“诗意”还是小说中人的性情“个性”(而非《水浒叶子》的性格化),都包孕着中国美学的现代性。改琦以抒发心性为出发点,塑造《红楼梦》中少年个性主体,进行满蕴诗意情怀的造像过程,完成富有诗性、超越世俗的人物版画,这是改琦个人美学的归趋,也呈现了海上红学分派之一端。四、改琦“抒情的造像”有其结构原则:尽力去简化画面而不弱化表现力,确定画面上的唯一中心是人,是创作主体眼中有情的内蕴的“美人”(仕女、少艾),是一段刻骨的情愫,而不是坊间刻印《百美图》那種外在的“媚(美)”表达。人物中心以外,配置与情调、人物协调的竹石、花卉、器物。

“抒/书情的造像”的美学原则亦适用《〈红楼梦〉图》以外改琦与《红楼梦》相关的作品。民初时期的书局与收藏、经营者广为征集、搜寻各种画稿,纷纷出版改琦和其他画家相关《红楼梦》的画作,中间也成就了一本有正书局的珂罗版《改七香红楼梦临本》(下称《临本》)。它不是版画,而是墨色图画,十一帧图画的册页大致接近“金陵十二钗”的格局。书局为何命名“临本”有点让人摸不着头脑,难道是临摹太虚幻境中的《金陵十二钗正册》或《副册》《又副册》?若假设临摹他人,则改琦是《红楼梦》绘事的空前人物,没有谁值得他去临摹,即使摹写唐寅仕女人物风范或华岩补景,也没见像“抚六如”“仿新罗山人”有个明确的名目。审视内容,这十二帧墨色图画,有宝玉叩见元春、湘云醉眠芍药、宝钗扑蝶、黛玉葬花、宝琴踏雪、熙凤拥病、李纨未雨绸缪、香菱斗草、四美钓游鱼等,册页中一些画面异于《〈红楼梦〉图》。“黛玉葬花”替代了斑竹、鹦鹉的潇湘馆中的幽处独立,“湘云醉卧”的卧姿就从左侧改为了右侧,且芍药花不如版画开得烂漫,元春则分明为省亲时大观园受宝玉叩拜而非宫中独处。方位差别等并不重要,一时的葬花不如潇湘馆伫立之典型,《〈红楼梦〉图》中元春独处的造像则应该是此后的决定。由以上两个画册可以推知:《〈红楼梦〉图》的美学原则的凝定与实践准备非一日之功。

改琦版画的“抒/书情的造像”美典,其诗的容涵的“抒情”难掩从小说《红楼梦》得来的散文的“书情”:前者是圆融的少艾生命,后者有理性的人情(人心、人性)辨析,二者不可分割的特性,形成一个抒情中有批评判断的机制,也是“画”论《红楼梦》的人物论机制。验诸《〈红楼梦〉图》具体人物造像,始终贯注着抒情与判断融为一体的艺术创造与批评的美学精神。

综观改琦“画”论人物的图像,基本是单人情致的具象,但《〈红楼梦〉图》全书开端却是一个抽象呈现。第一帧画没有人物:一块石头,一丛芳草,一壶冰玉;上有画题,下有印章两方(见图4)。这不仅是画幅自身的完整,而且是这四本册页整体的开端,题为《通灵宝石 绛珠仙草》,与末一帧甄宝玉画面的落款“玉壶山人改琦写”呼应(见图5),这个题目周延于整个四本册页。首页与末页同样的印章为“玉壶山人”,另一个不同的名章首为“改琦之印”、末为“改白蕴”。

这一帧画的内部结构独出机杼。图画中有一个特殊效果的印章,模棱两可地既可以看作用印,又是图画核心部分,它具有多重功能。首先,是形式结构上的功能:在这一帧图画中,仙草、灵石、玉壶应该是不可分的内容,三者缺一不可。从画面结构看:左侧的仙草偏下,仿佛植于山根,顶着绛珠;临近仙草,拔地而起的是灵石峰峦,山体虽较草庞大,山脚重心却是趋于绛珠;画面有一种从植物向山体的透视,成为失重的结构;对于必须有所平衡的墨线构成的画面,红色的茶壶压在右下部位,补上了一个平衡要素。

其次,是改琦的主体在场。《红楼梦》的故事因由是一僧一道携“灵石”人世走一遭与“绛珠仙草”还眼泪债,安排布局与叙述人仍然是曹雪芹,强大的小说家主体或隐或显而无所不在。从说书进入文人叙事的中国小说可以由叙事人凸显主体之强大,然中国绘画不同,画面上无由出现绘画人。创作抒情的造像,画中的潜在主体必须通过人物情状来表现。中国画家现身的方法是落款直白,改琦在造像时不落言筌,才有他人的表达空间,才有一本加上诗词题咏的《〈红楼梦〉图·咏》。但是创作主体必须全面渗透在四册造像中,开门见山的机会也只能艺术地把握这一次,于斯而玉壶、灵石、仙草三足鼎立了。是“玉壶”图像而不是“玉壶山人”,介入画面却又如此隐蔽,似图形却是印章,全部造像中七次运用,唯有这第一帧是作为画的元素,其他都是压角印。

再者,这是一幅特别创意的文人画。比较之下,看程高本《红楼梦》绣像中首幅插图:远山近松,端端正正的一方石头,周遭一些花花草草,其指涉情境与寓意固定呆板。只此一帧相较,改琦图画结构的简约明快、“灵”与“仙”的高度吻合、“一片冰心在玉壶”的艺术控制、象征的丰富蕴含,已经与绣像全然区别开来。这第一帧画便开启了一个有情致、有精神、有境界的艺术空间。仿佛预告接下来的每一帧图像,都是一个有情的精神空间,一个登场人物的情感世界的抒发,那个人物的“此在”境界可以暗示情节,却绝不拘泥于实事。

图6 《〈红楼梦〉图·咏》黛玉

既曰“红楼造像”,赋予人物什么情境与动作才是最佳选择?改琦不取个别情节,不画激烈的动作,却以静制动去把握人物内心的愉悦与紧张,在心灵流露的瞬间落笔,简洁地勾勒出形象线条,彰显其精神生命。《〈红楼梦〉图》白描图画创造出的“抒/书情美典”允为于转瞬而有限的形式中,寄寓永恒和无限。

黛玉是最重要的人物,“绛珠仙草”在众图中与“通灵宝石”并居第一册首要地位,对照《临本》,更可窥见改琦的黛玉造像有其抉择历程:《临本》中的墨色画是“黛玉葬花”,此诚然为极富象征的动态诗意,但落笔于《〈红楼梦〉图》,还是呈现她潇湘馆竹石小立的身姿(见图6)。揣测画家的考虑,乃是这个情景/情境方为黛玉的常态,也呈现了她的自我选择。读者们记得未入大观园居住,她就对宝玉说:“我心里想着潇湘馆好,爱那几竿竹子隐着一道曲栏,比别处更觉幽静。”(第二十三回)一动不如一静。为宝钗造像选择“扑蝶”,一如她得知贫寒的邢岫烟(与薛蝌定亲)将冬衣典当到自家店铺,打趣她还未娶进门“衣裳先过来了”(第五十七回),改琦对美人瑕疵也只露出端倪,在艺术的隐微曲折的度量上,画家毋宁为曹雪芹知音,充分展现其造像内核的抒情美学。循此深究其抒情造像中蕴藏的批评视角,善莫如“宝玉读书”“元春诗意”二图深刻体现了白描笔触蕴含的诗性意涵。

《〈红楼梦〉图》必画宝玉(见图7),他是一部《红楼梦》的根苗,也是今生所见众位异样女子“写真”传神的见证。四本册页,他被分配于末本之首。前三卷都是女子,除了第一册大抵规拟小说中的金陵十二钗,二三两册若从身份阶级贵贱看来,乍看没有地位上下的明显之别,可阅者若仔细推敲,比较诸女子画像的先后排序,即可見画家的价值判断乃以“情”为内在衡量标的,如鸳鸯排在第二册仅次于李纨的第二位,“红楼二尤”仅见尤三姐像,袭人竟排不上前第二册,落到了第三册之首。究其原因,小说文本开宗明义“闺阁中本自历历有人”,要“令世人换新眼目”,宝玉有女子和男人“水”与“泥”天壤之别的奇谈怪论,正与酷爱仕女图的改琦初衷相契外,画家体察曹雪芹创造小说主人公宝玉的深意,亦寓含创作主体的春秋褒贬之笔。如若不为宝玉,大概《〈红楼梦〉图》也一例的是女儿世界了。而以“情榜”视角观阅第四册,连小厮焙茗都沾了光,尽管他不知道宝玉祭奠的是哪位姐姐,也恭恭敬敬打躬作揖一番。

宝玉作为荣宁二府的未来期望,他必须读书,但是他不能如人所愿去读书。改琦的“抒情的造像”固无法连环画出全部的宝玉读书生涯,但他的一生却可概括贯串为形象化的“读书”:读人情隐微,更读女儿心事。细究宝玉读书的境界有三重:

一是读贾政的道学所禁之书。《西厢记》乍读之下不免心惊,不能让人知晓,唯黛玉可以与共,殊不知宝钗也曾寓目。读《〈红楼梦〉图》而未必认定画家写实才是方法,如果必欲确定画图中的宝玉是读《西厢记》,拘泥于地点是在园子中读,则是见木不见林,不能由“书”透视《红楼梦 》全盘价值观。如果只谈宝玉读人情本能之书,全然不了解贾府对宝玉的成长期待,也不能由关于读书的意见衡量袭人一辈见识之清浊,这样读《红楼梦》的人就未免局促了,亦无法对改琦有深度了解。

二是读《文选》词章。这是宝玉的幼学功夫,大观园题咏方显出压倒一班清客的才情,这是才子本分,作为江南才子的改琦与宝玉惺惺相惜。《文选》与经史诸子的区别,昭明太子时就昭然明白,怎奈宋代以后的读书出路仅限于八股。贾宝玉的文学才华彰明昭著,却与贾政的要求不合。宝玉回答警幻:“我因懒于读书,家父母尚每垂训饬……。”(第五回)可是他“未入学堂之先,三四岁时,已得贾妃手引口传,教授了几本书,数千字在腹内了”(第十八回)。然而,八股经史价值观认定宝玉作诗只是“偏才”,贾政判定宝玉给丫鬟取名“袭人”是“不务正,专在这些浓词艳赋上作工夫”(第二十三回)。宝玉得意忘形地教导贾政与一班清客:“……这些之中也有藤萝薜荔。那香的是杜若蘅芜……。想来《离骚》、《文选》等书上所有的那些异草……”(第十七回)文学读到这份上,元春也夸奖,却入不了仕途功名人之眼。在宝玉看来,读书只是生活的一部分,才子的读书就是趣味,这种好日子在避开了贾政的大观园中。图中的宝玉自自在在地往花园中读一会儿书呢,“自进花园以来,心满意足,再无别项可生贪求之心。每日只和姊妹丫头们一处,或读书,或写字,或弹琴下棋,作画吟诗,以至描鸾刺凤,斗草簪花,低吟悄唱,拆字猜枚,无所不至,倒也十分快乐”(第二十三回),读书游戏的趣味皆有女儿共之!

三是经义八股。这不是宝玉自己要读,贾政威逼只是其一,众人皆望他能走上这条正道,是中国读书人的价值所在,宝玉不能悖之,又焉能顺之?改琦不愿画宝玉夜读的图景:

忙披衣起来要读书。心中又自后悔,……肚子内现可背诵的,不过只有《学》、《庸》二论是带注背得出的。至上本《孟子》,就有一半是夹生的,若凭空提一句,断不能接背的……。算起五经来,因近来作诗,常把《诗经》读些……。至于古文……不过几十篇,这几年竟未曾温得半篇片语……。更有时文八股一道,因平素深恶此道……却带累着一房丫鬟们皆不能睡。(第七十三回)

有情的公子,无趣的八股,几种选择的“读书”冲突是成长过程中宝玉的情志磨难。如何塑造宝玉舒心读书的形象,抒发其情志?画家以园中假山石前桃花树下凝神读书的形影造像,留给观阅者体悟“抒情的造像”美学旨趣以广阔的想象空间。

循此美学脉络而发掘画作含蓄的诗意,属《元春》蕴含殊深。笔者将元春造像命名为《元春诗意》(见图8),乃为说明改琦调动所有的艺术积累而致力于纸上白描版画《〈红楼梦〉图》,仔细琢磨、咀嚼品味后,差堪悟出《元春诗意》原来是背向的《元机诗意图》(见图9)!曹雪芹让大观图园中所有的楼台馆舍厅堂的命名都由元春确定,她的评价也完全符合宝玉和众姊妹的才情。她是皇妃,更是一个才见卓越的女诗人。小说完全摆脱通俗宫闱戏的刻板化定位,除了元春归省违错不得回宫时限的皇家规范,不涉及皇家任何细节。免去读者皇妃宫闱生活的想象可能,画家也免去了构思中多元因素的干扰。

须知改琦一生布衣,先辈失败的政治经验断绝了他任何仕途的念头,终身自甘做一个诗画文人。即使接触到皇妃这样的有政治背景的形象,改琦还是按照一个女才子、诗人的方式去处理这样的造像,她有雍容大度的静态,却是满怀情思(诗)?看不见的脸,瞧不透的思索,背向着人们的画像,却是为人物造像?这是个大胆的创造,揣摩小说中元妃与亲人团聚后由喜转悲而泣曰“送我到那不得见人的去处”,短暂的娘亲姊妹聚首,又回到了这不为见谁的地方。她不是争宠的杨玉环,却是可以领袖女界的诗杰,她仍是一个女儿家,她有诗心,也有平常心,“今虽富贵已极,骨肉各方,然终无意趣!”(第十八回),足以慰藉的意趣仍在娘家、在姊妹、在诗歌。“自那日幸大观园回宫去后,便命将那日所有的题咏,命探春依次抄录妥帖,自己编次,叙其优劣,又命在大观园勒石,为千古风流雅事”。她想着不能忘怀的“大观园中景致……家中现有几个能诗会赋的姊妹,何不命他们进去居住,也不使佳人落魄,花柳无颜。却又想到宝玉自幼在姊妹丛中长大,不比别的兄弟……须得也命他进园居住方妙”(第二十三回)。元春把自己想象的快乐寄托在姊妹身上,她也不落魄,但自安自处的背影中不乏淡淡的悲哀,安下龙种似非心之所钟,却全意寄情宝玉小兄弟。

上面的分析,都说明了才子审美往往不由自主地走向诗情画意,江南才子改琦的《〈红楼梦〉图》则是“画情诗意”。“抒/书情的造像”美学的“情”“意”的幽微曲折与畅达(显现如《晴雯》)真是“人各有情/志”。改琦画唐才子《元机诗意图》为鱼玄机造像,面对观者而坐的才子元机全身心沉浸在暂时搁置膝上的诗卷中,她的价值在于“诗”,这是一幅为诗而生的女才子的造像。到《〈红楼梦〉图》中白描元春,减去了诸多设色的浮华,掩藏起天生丽质的贵人面容,不用大幅书写羡其秀逸清朗,一个后背书写了含蓄不尽的才情与诗意。改琦天纵之才对曹雪芹的领悟非同一般,他从这部小说中领会的诗意大过于前此曾有过的经验:《红楼梦》是一个取之不尽用之不竭的宝库。

“诗意”之情的内涵与美学价值是艺术家改琦创作的动力,将文字的诗“意”以画笔绘出,有别于后世所谓“写意画”的技法呈现,白描画像《〈红楼梦〉图》最终目标却在于写“意”。这个“意”可以是曹雪芹之意,也可以是改琦之“意”,更多的是两个超群绝伦的创作主体碰撞而生发之“意”,具体呈现出画家抒情的人物造像蕴含的诗性意涵。

四、结语

《红楼梦》为小说虚构的经典,《〈红楼梦〉图》为“抒/书情的造像”之美典,二者空前的对话实为虚构图(影像)文(字)转异之肇始,亦为越界“画”论之首创。改琦的《〈红楼梦〉图》乃心中之画,以深入人物之心的那颗心渗透画中;其画亦有情之画,情溢于纸上,流入览画者胸中;此画更是识见之画,画中有评,却不是直评、苛评,只评判那一时间的真情流露而去构图造像,故而通于人性;画中人不言,画面上亦无文,其线条却娓娓道来,白描简洁直与曹雪芹文字相当,皆包孕不尽诗意。值得深味的是改琦画外丰饶蕴藉的江南才子文化,少年女儿心,评点匠心。改琦选择大观园中的少艾形象而作出抒情的造像,五十帧人物种种已蔚为大观,横跨文学与绘画两界,文人才子改琦本无艺术门类的界别,亦不受艺术形态的限制。

说不尽的《红楼梦》,吾人专注深究改琦独创美典而以此“‘画论《红楼梦》”;江南才子“抒/书情的造像”独擅小说中江南经验、少年女儿心的阐发,惜无法全面揭示《红楼梦》人情。究实而言,改琦的“‘画论”贡献并未在艺术史的门类、脉络中占据要津,本文欲彰显其开拓功绩,可惜自始至终仅他而已。画史上的改琦美典尚且缺乏深入讨论,何況于《红楼梦》批评研究的历史脉络中?将改琦置诸“红学”而后,不禁令人自问:他给我们添了些什么?庶几得以逾越既定的框架规范,开放出观阅体味艺术伟构的广袤视域:改琦横跨图文两界,“画”论《红楼》及其艺术文本的典范造像,已形成海上红学衍派的特征,鲜明体现了清中叶乾、嘉、道时期海上文人才子于《红楼梦》“图像”抒情美学所熔铸的创造性意义。

作者简介:吕文翠,台湾“中央”大学中文系教授,主要研究方向为中国近现代文学。