巴曲酶对急性下肢深静脉血栓形成的治疗价值观察

杨春源

厦门大学附属第一医院药学部,福建 厦门 361001

急性下肢深静脉血栓形成(deep vein thrombosis,DVT)是指急性发作的血管内物质异常凝聚,导致血流不畅和静脉堵塞。未能及时得到治疗病情可能恶化,引发淤滞性溃疡、静脉曲张等疾病。目前多见的溶栓酶药物包括链激酶、巴曲酶、尿激酶等,治疗上强调进行持续性溶栓,并控制血栓的进一步形成。此前各医疗机构对不同溶栓酶的应用效果未进行深入研究,或者研究结果较为片面,使不同药物的基本价值无法得到准确评估,仅从方向上指出不同溶栓酶治疗急性下肢DVT效果存在差异。为了解其具体区别,拟定更合理的治疗方案,本院进行了研究调查,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2017年1月至2018年1月收治的114例急性下肢DVT患者的临床资料,行链激酶治疗的为对照组,共57例,行巴曲酶治疗的为观察组,共57例。观察组男性33例,女性24例,年龄35~71岁,平均(48.2±2.7)岁。单肢发病患者41例,双肢发病患者16例,患肢较健肢周径增加0.9~6.3 cm,平均(2.4±0.3)cm。对照组男性34例,女性23例,年龄34~72岁,平均(48.7±2.3)岁。单肢发病患者40例,双肢发病患者17例,患肢较健肢周径增加0.8~6.4 cm,平均(2.2±0.4)cm。2组患者的年龄、性别、病情等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

患者均给予基础性镇痛,并对其病情态势进行实时观察,对照组以链激酶150万 U溶解于5%葡萄糖液l00 ml,建立静脉通道进行滴注,1 h内滴注完成,每天一次。观察组患者溶栓第一天,取10 Bu巴曲酶和250 ml 0.9%氯化钠溶液混合溶液,建立静脉通道进行滴注,30~50滴/min。患肢周径降低2 cm、疼痛症状减轻,巴曲酶用量下调至5 Bu/d,0.9%氯化钠溶液用量不变,改为隔日给药滴注,滴注速度不变。2组均3 d为一个疗程,共两个疗程。2组患者均口服拜阿司匹林,每天一次,最大剂量100 mg,持续治疗3 d为一个疗程,共两个疗程。治疗期间密切关注患者不良反应并记录。

1.3 观察指标

治疗有效率以量化指标评估,患者康复或者患肢周径与健肢接近(差异≤0.5 cm)、疼痛、运动障碍、无力等临床症状消失或明显改善,为显效;患者患肢周径与健肢较为接近(差异≤1.0 cm)、疼痛、运动障碍、无力等临床症状有所改善,为有效;患者患肢周径无明显变化或者恶化,疼痛、运动障碍、无力等临床症状无变化或者恶化,为无效,总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。不良反应包括恶心、头晕、呕吐、牙龈出血、过敏反应、治疗后出血、肝肾功能异常等,不影响常规用药和溶栓治疗,列为轻度不良发应;影响患者用药,但停药后可消失,列为中度不良反应;需额外用药治疗或无法继续用药,列为重度不良反应。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 患者治疗有效率

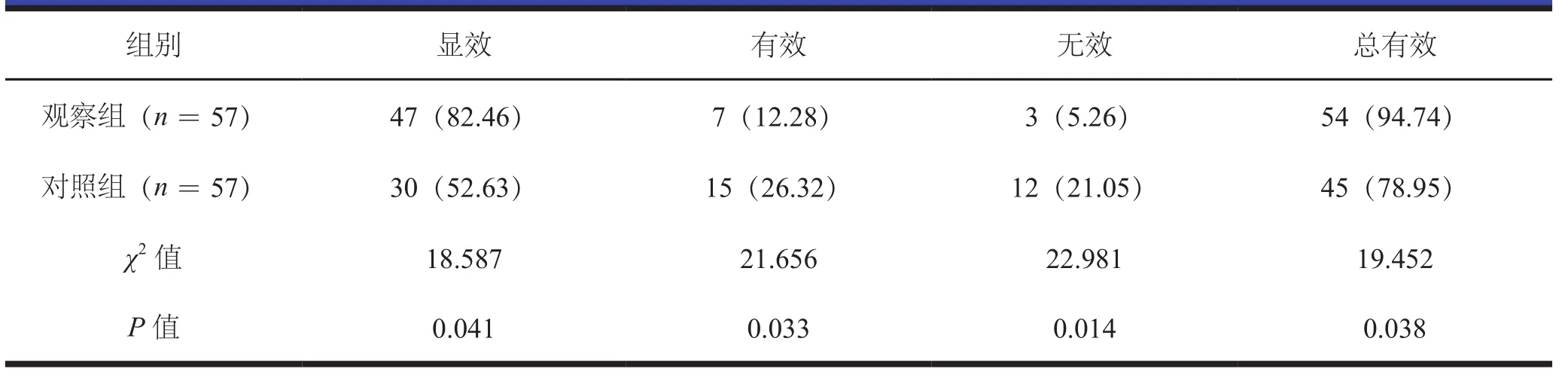

观察组治疗有效率为94.74%(54/57),对照组治疗有效率为78.95%(45/57)2组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 患者治疗有效率﹝n(%)﹞

2.2 患者不良反应发生率

观察组不良反应发生率为15.78%(9/57),对照组不良反应发生率为29.82%(17/57),2组比较差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

急性下肢DVT具有发病突然、患者疼痛感强的特点,且有可能恶化,导致淤滞性溃疡、静脉曲张等病症[1]。急性下肢DVT的发病机理主要包括三个方面,即生活因素、血管因素和血压因素。有研究表明,大部分急性下肢DVT与不健康、不理想的生活状态相关,久坐、久卧、缺乏运动的人群其发病率较其他群体高约4.8倍,经静脉麻醉手术的患者,其发病率为其他群体的6.6倍,占所有患者总数的68%[2]。上述两类人群血流速度往往较为缓慢,易造成血液内物质的异常凝聚[3]。此外,有学者发现静脉壁损伤后,急性下肢DVT的发病率也会增加,其直接病因是静脉炎和血小板的凝聚[4]。血液高凝状态致病的原因血栓抑制剂的缺乏、血纤维蛋白原的异常等,约占患者总数的11%,具有一定的可预防性。患者发病后,典型症状为患肢肿胀,大部分患者有明显的疼痛感,且存在行动障碍[5]。部分患者存在压痛感,并伴有静脉压升高情况,通常病情越严重,静脉压升高越明显[6]。

针对急性下肢DVT的治疗和研究由来已久,早期各地医疗机构普遍采用链激酶和尿激酶进行溶栓治疗[7]。链激酶是最早用于溶栓作业的药物,该药物作用于人体后,可与纤溶酶原结合,形成纤溶酶降解小分子产物,同时阻碍血栓形成,但该药物缺乏溶栓特异性,可能导致患者体内纤维蛋白原的过度降解,引起出血,此外链激酶的半衰期短,需斟酌用量、次数,这也影响了溶栓效果。

巴曲酶最初从生物界获取,也被称为“去纤维蛋白酶”,属于一种酶性止血剂,作用类凝血激酶[8]。该药物作用于人体后,可以快速激活血小板,使其向血管的破损处、患者出血部位聚集,凝血因子释放增加,其中部分凝血因子可加速纤维蛋白原的降解,单体的纤维蛋白降解后聚合,可生成难溶性的纤维蛋白,实现患者局部凝血能力加强,同时不会导致弥散性血管内凝血[9]。巴曲酶在溶解血栓的同时,控制出血,较链激酶和尿激酶等,实现了功能的提升。也有研究表明,巴曲酶进入机体静脉后,起效时间较快,5~15 min即可发挥药效,仅相当于链激酶的二分之一到五分之一,与此同时,巴曲酶的半衰期理想,一次给药后可持续48 h,与链激酶相比用药量少,降低了不良反应发生的可能[10]。巴曲酶不适用于存在肝脏、肾脏严重疾病的患者,用药前需做好患者机体功能的检查。本次研究结果显示,观察组治疗有效率为94.74%(54/57),对照组治疗有效率为78.95%(45/57),2组比较差异具有统计学意义(P<0.05);观察组不良反应发生率为15.78%(9/57),对照组不良发应发生率为29.82%(17/57),2组比较差异具有统计学意义,说明巴曲酶治疗急性下肢DVT效果好且不良反应少,为后续的急性下肢DVT治疗提供了重要思路。

综上所述,巴曲酶治疗急性下肢DVT具有理想效果,有效率高、安全性可靠,可推广于后续临床工作中。