小麦抗倒性评价方法的比较分析

胡卫国,张玉娥,赵 虹,王西成,曹廷杰,曹颖妮,陈 渝,杨 剑

(1.河南省农业科学院 小麦研究所,河南省小麦生物学重点实验室,农业部黄淮中部小麦生物学与遗传育种重点实验室,国家小麦工程实验室,郑州 450002;2.河南省农业科学院 农业质量标准与检测技术研究所,郑州 450002)

抗倒性是影响小麦品种能否大面积推广应用的主要限制因素。近年来极端天气频发,冬春季干旱少雨,小麦生长后期干热风及收获期降雨时有发生,2017年5月22至23日黄淮南片中北部地区大面积强降雨,导致部分地区小麦品种大面积倒伏,包括生产上大面积种植的抗倒伏品种也出现部分地块严重倒伏现象。随着中国经济的发展,农业机械化水平的普及,农村劳动力的减少,小麦品种抗倒性强弱在粮食安全生产中越发突显,抗倒伏能力的强弱已成为小麦生产者首要关注的性状,同时也是科研上的重要关注点[1-3]。关于抗倒性方面的研究很多,主要分布于茎秆特性[4-7]、生理生化组成[8-10]、遗传组成[11-13]、评价方法[14-16]及栽培管理[17-18]等方面。其中抗倒性评价方法的研究主要有王勇等[19]、李金才等[20]提出的基于第2节茎秆机械强度的倒伏指数法,蒲定福等[21]提出的基于根量及茎秆特性的倒伏系数法,肖世和等[22]提出的预测后代抗倒伏能力的茎秆强度法,Berry等[23]提出的用推力装置测量小麦茎秆倒伏过程中产生的最大示数表示抗倒伏能力的方法,Grafius等[24]提出的基于穗重和株高的倒伏指数法,乔春贵等[25]提出的基于倒伏面积和倒伏级别的倒伏指数法等。

上述方法均表明,倒伏指(系)数均能很好的衡量小麦品种的抗倒伏能力[19-25],但结合品种实际倒伏情况的研究不多,本试验通过调查小麦品系的茎秆、株高、穗质量等特性,利用王勇等[19]、李金才等[20]、肖世和等[22]、Grafius等[24]提出的倒伏指数法或者茎秆强度法估测其抗倒伏性,利用多点试验倒伏鉴定结果对上述方法进行验证分析,初步比较这4种方法的应用效果,并期望找出这4种倒伏评价方法衡量小麦品种抗倒性的共性原因,为小麦品种抗倒性遗传改良及品种利用提供理论和应用基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料与田间种植

试验材料为2016-2017年度国家冬麦区黄淮南片水地第1至第3组区域试验的参试品系,共计48个。调查种植在河南省农业科学院试验基地(原阳)试验田的各品系的茎秆特性、株高等性状,并计算相应的抗倒伏指数。试验田土质为沙壤,肥力中等。于2016-10-11播种供试材料,完全随机区组设计,重复3次,小区面积13 m2,6行区,基本苗210万株·hm-2。整地前晒施复合肥(N∶P2O5∶K2O=28∶15∶5)750 kg·hm-2,返青期结合灌水追施尿素150 kg·hm-2,其他管理同一般大田。各品系抗倒伏性的多点鉴定在黄淮南片的22个试验点进行,采用完全随机区组设计,重复3 次。基本苗为210~270万株·hm-2,根据试验地肥力水平和当地生产情况可进行适当调整。试验田防虫不防病,其他管理同一般大田。

1.2 抗倒伏相关性状表型测定

在原阳试验基地,在小麦籽粒灌浆的中后期(5月17日),每处理随机取样10个长势基本一致的未倒伏单茎,使用直尺、游标卡尺、电子天平、烘箱等设备分别测定其各茎节的长度、直径和质量及地上部鲜质量、穗的干鲜质量和茎秆重心高度等与茎秆倒伏有关的性状。地上部单茎鲜质量:测定带穗、叶和鞘的完整单茎鲜质量。茎秆重心高度:测定茎基部到该茎平衡点的距离。茎节充实度:茎节干质量与长度之比。茎节径长比:茎节外部直径与长度之比。基部茎秆弹性测定:随机取10个小麦单茎,在离地20 cm处,用橡皮筋将茎秆固定在便携式植物抗倒伏测定仪(YYD-1A)的测头上,保持测定仪与茎秆垂直,缓慢施力推至茎秆与地面呈45°后松开,记录数据。茎秆机械强度测定:采用压力法,取茎秆基部第2节间(去叶鞘)、两端放于高50 cm、间隔5 cm的支撑架的凹槽内,利用便携式植物抗倒伏测定仪(YYD-1A)缓慢挤压茎秆中部,记录茎秆折断时仪器的读数。

1.3 倒伏指数的计算

对原阳基地调查的各品系抗倒伏性相关性状,按照如下公式计算4个倒伏指数。

王勇等[19]的倒伏指数法:倒伏指数1=茎秆鲜质量(G)×茎秆重心高度(H)/第2节机械强度(S)。

改良肖世和等[22]的茎秆强度法:倒伏指数2=茎秆基部弹性。由于离地20 cm的茎秆强度活体测量能同时反映茎秆基部3节及根系等部位的机械强度,因此,本研究以离地20 cm处的茎秆弹性代替原方法中的第2节茎秆强度测量方法。

Grafius等[24]的倒伏指数法:倒伏指数3(λ)=穗部质量(F)/株高(b)。

李金才等[20]的倒伏指数法:倒伏指数4=茎秆机械强度/茎秆重心高度。

1.4 各试点品系倒伏评价方法

试验品系多点抗倒性调查根据农作物品种(小麦)区域试验技术规程[26]进行,分5级记载倒伏严重程度及倒伏面积。严重倒伏点率:根据主要农作物品种审定标准(2017)[27],倒伏程度≤3级,或倒伏面积≤40.0%判定为倒伏不严重,相反即为严重倒伏,统计严重倒伏点占汇总点的比例,即严重倒伏点率=严重倒伏点数/汇总试点数。平均倒伏级别为汇总点倒伏级别的平均值,即平均倒伏级别=∑各试点倒伏级别/汇总试点数;平均倒伏面积为汇总点不同倒伏级别面积的平均值,即平均倒伏面积=∑各试点倒伏面积/汇总试点数。根据倒伏程度和面积判断品系抗倒性强弱。

为方便统计分析,本研究中将严重倒伏点率、全部倒伏点率、平均倒伏面积、平均倒伏级别4个参数命名为倒伏指标。

乔春贵等[25]的倒伏指数法:倒伏指数5=平均倒伏级别×平均倒伏面积。本研究用倒伏指数5衡量多点试验下小麦新品种系的实际抗倒伏能力,方便与上述4种倒伏指数进行验证比较分析。

1.5 数据处理

试验结果以平均值表示,利用Excel 2013和XLSTAT 2017进行统计、简单相关及主成分分析。

2 结果与分析

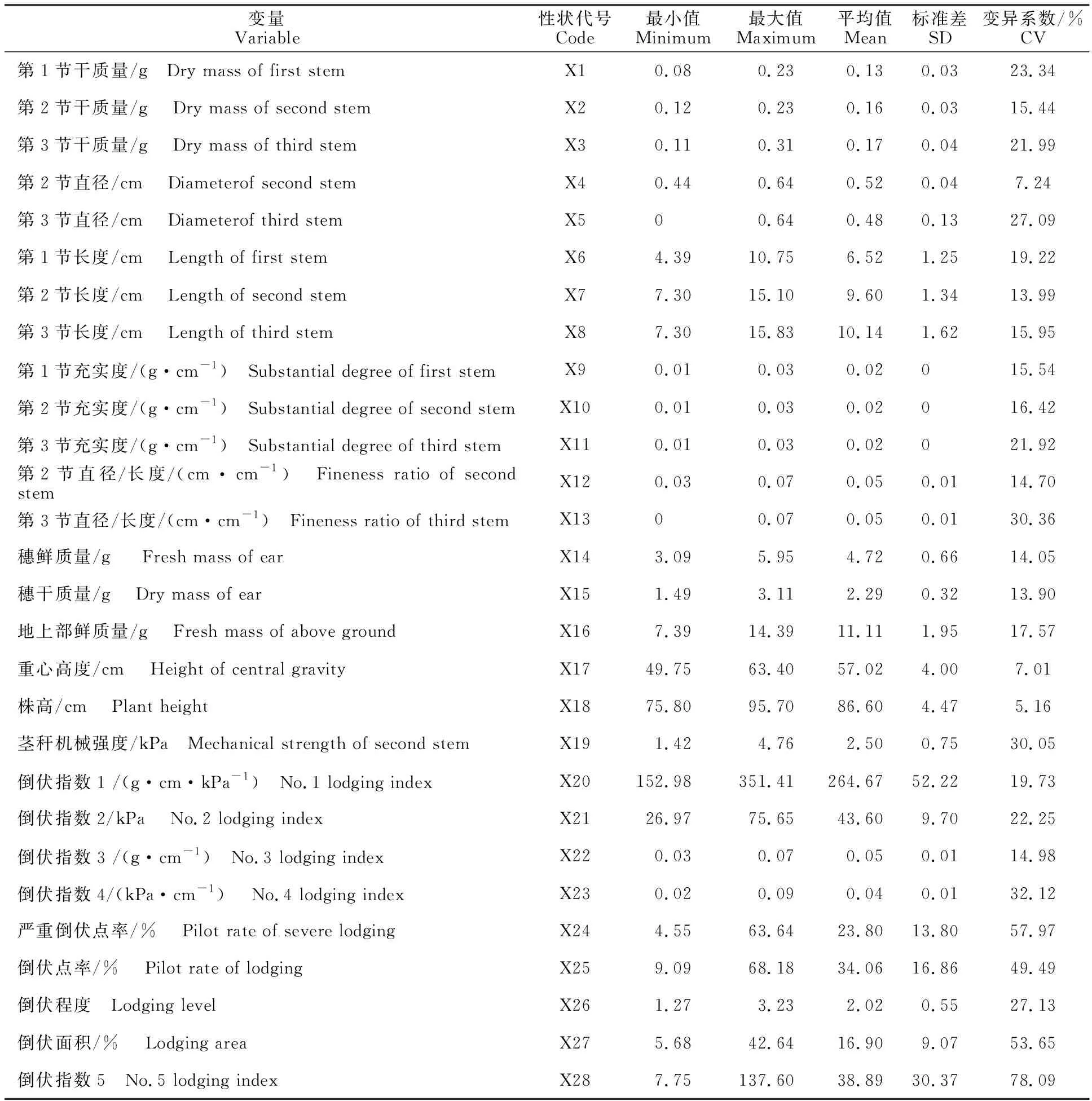

2.1 小麦茎秆、穗质量及株高等性状的变异及抗倒性评价

由表1可以看出,株高、重心高度、第2茎节直径的变异系数较小,其他性状的变异系数均较大,其中第2节茎秆机械强度的变异系数为30.05%,仅次于第3节径长比的变异系数值。降低株高可以有效减少倒伏风险,但也会降低总生 物量,从而影响籽粒产量的提高。从倒伏指数3可知,减小穗质量可以降低倒伏风险,但合理群体下增加单穗质量是河南省及黄淮南片麦区小麦增产的主要途径之一,因此降低株高和减少穗质量均不是抗倒性改良的最有利途径。

表1 小麦茎秆特性、穗质量、株高和倒伏情况汇总Table 1 Summary statistics of stem traits, spike mass, plant heights and lodging parameters in winter wheat

通过分析试验品种系在多点试验中的倒伏情况,并由倒伏指数5的计算结果可知,倒伏指数5比对照品种‘周麦18’小的品系有‘濮兴0369’‘郑品麦22号’‘郑麦16’‘西农511’‘周麦36’‘郑麦583’‘禾丰3号’‘新麦36’‘轮选166’‘郑麦136’‘泉麦31’‘洲麦66’‘丰德存麦24’‘紫麦19’‘泉麦29’‘中农麦4007’等,由于‘周麦18’抗倒伏能力处于较好水平,因此推测上述新品系抗倒伏能力较好。倒伏指数5大于80的品系有‘圣麦101’‘泛育麦17’‘阜麦18’‘中麦247’‘圣麦108’等,推测上述品系抗倒性较差。

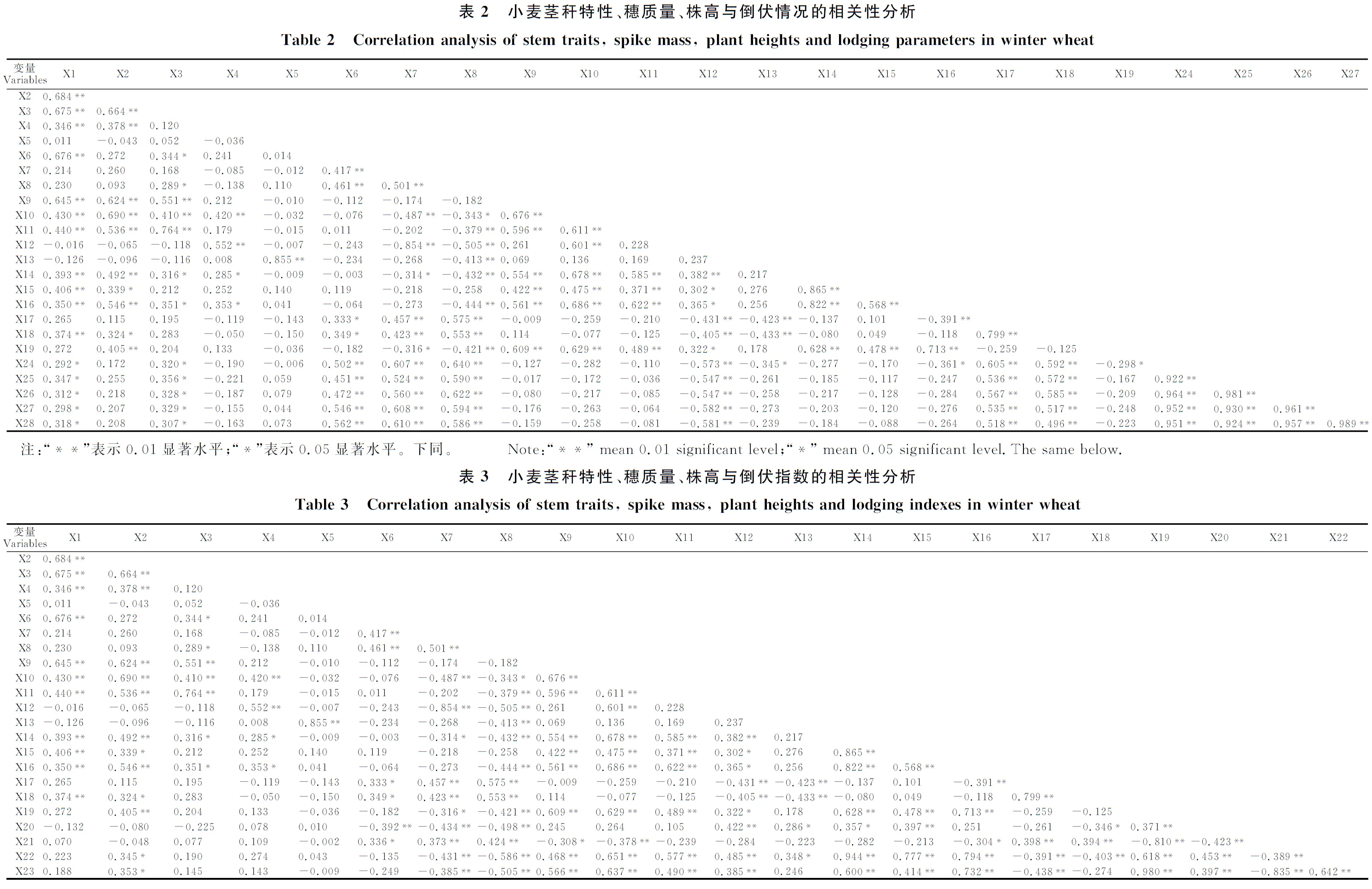

2.2 小麦茎秆等特性与倒伏性的关系

为了解品系茎秆等特性与倒伏性的关系,对48个品系的茎秆特性、穗质量、株高及其倒伏指标等进行了简单相关性分析。从表2可以看出,第1至第3节茎秆长度与各倒伏指标、株高、重心高度呈极显著正相关,表明基部茎节越长,株高越高,小麦抗倒伏能力越弱。倒伏指标与第2节径长比呈极显著负相关,表明第2茎节粗且短的小麦品种抗倒伏能力较强。严重倒伏点率不仅与上述性状相关性显著,还与第3节径长比、地上部鲜质量、第2节茎秆机械强度呈显著负相关,表明第2节长度、径长比和株高是影响品种抗倒伏能力的主要因素,第2节茎秆机械强度越强、第3节越粗越短,品种抗倒性越好。分析表明,第2节茎秆机械强度、长度、充实度及径长比等茎秆特性与倒伏相关性较大,且变异系数较大,表明在合理的株高范围内,对茎秆特性,特别是第2节茎秆的机械强度、长度、充实度及径长比进行选择是可以选出抗倒性优良且丰产性好的品种。

2.3 小麦茎秆等特性与倒伏指数的关系

从表3可以看出,4种倒伏指数均与第2、3节长度及第2节机械强度呈显著或极显著相关,表明基部节间越短,茎秆机械强度越大,品种抗倒伏能力越强。除上述2个性状外,茎秆等特性与4种倒伏指数相关性又各有不同,其中倒伏指数1、3和4均与第1、2节茎秆充实度、地上部鲜质量及重心高度显著或极显著相关,倒伏指数2、3、4与第2节径长比、穗干鲜质量显著或极显著相关,倒伏指数1、2、3与株高显著或极显著相关。4种倒伏指数均与第2、3节直径相关性不明显,表明基部茎节表观粗度不是影响品种抗倒性的主要原因,但基部茎秆粗且短的小麦品种抗倒伏能力更好。

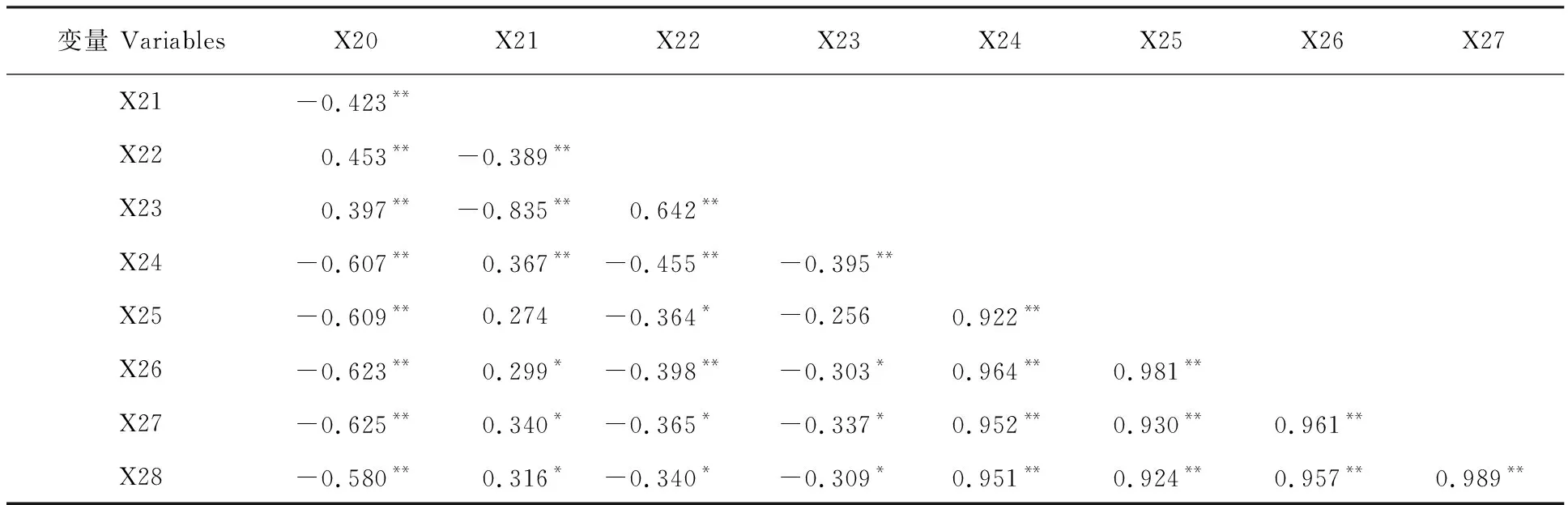

2.4 倒伏指数与倒伏的关系

为了解4种倒伏指数鉴别小麦品种抗倒伏能力的效果,利用多点试验抗倒性鉴定结果对4种倒伏指数进行比较分析。从相关性分析表(表4)可以看出,除全部倒伏点率仅与倒伏指数2和3显著相关外,严重倒伏点率、倒伏程度、倒伏面积均与4种倒伏指数呈显著或极显著相关,表明这4种倒伏指数均可有效反映小麦品种抗倒伏能力。但倒伏指数与倒伏指标相关值大小各有差异,其中倒伏指数2与倒伏指标相关性最大且均达极显著水平,倒伏指数1和4与倒伏指标相关性最小。此结果表明,如果用区域试验标准判定品种抗倒伏能力,倒伏指数2鉴定品种抗倒伏能力的效果更好。倒伏指数5与各倒伏指标均呈极显著正相关,相关系数分别达0.951、0.924、0.957、0.989,表明应用倒伏指数5可以很好地定量品种抗倒性。

表4 小麦倒伏和倒伏指数的相关性分析Table 4 Correlation analysis of lodging indexes and lodging parameters in winter wheat

2.5 抗倒伏能力因子解析

对茎秆特性、穗质量、株高、倒伏指数和倒伏指标等28个性状及指标进行主成分分析,得到28个特征根及相应的特征向量(表3),其中前2个主成分累计贡献率分别为36.541%、22.577%,其他主成分所占比重均较小。第1主成分的特征向量中,倒伏指标、基部茎秆长度、株高、倒伏指数1的载荷值较大且依序次之,而其他3个倒伏指数、茎秆径长比、茎秆充实度的特征向量值较高且为负,说明基部茎节长度越长、株高越高,品种抗倒伏能力越弱,增加基部茎节充实度及选择粗且短的基部茎节对品种抗倒性有利,同时增加穗质量与提高品种抗倒性可以协同进行,据此称第1主成分为基部茎节长度因子。第1主成分中,5种倒伏指数的载荷绝对值均较高,再次表明本研究中的倒伏指数均能很好的反映品种的抗倒伏能力。第2主成分的特征向量中,基部茎节干质量及充实度、穗质量及地上部鲜质量的载荷值较大且依序次之,主要反映了茎秆干质量及充实度对品种抗倒性的影响,据此称第2主成分为茎秆充实度因子。

表5 小麦茎秆特性、穗质量、株高和倒伏情况的主成分载荷Table 5 Load of principal components of stem traits, spike mass,plant heights and lodging parameters in winter wheat

3 讨 论

小麦倒伏分为根倒和茎倒,由于根倒与根系、栽培管理、雨水、土壤等因素有关,各因素间相互影响,关系复杂,且根系的衡量难度较大,因此抗倒性的研究多集中于茎秆等地上部分性状,本研究中对地上部茎节、株高、生物量等的研究较多。相关性及主成分分析结果均显示,倒伏与基部茎节特性相关性密切,其中基部茎节长度、株高、重心高度与倒伏呈极显著正相关,第2节的径长比、基部茎秆弹性与倒伏呈极显著负相关,表明基部茎节越短、充实度越高,重心越低,基部茎秆弹性越好,品种越不容易倒伏,与前人研究结果相符[4-5,7]。第2节的茎秆机械强度除与严重倒伏点率相关显著外,与其他倒伏指标相关性不明显,不同于王勇等[19]的研究结果,表明第2节茎秆机械强度可以较好的反映品种基部茎秆弯折情况下的倒伏严重度,但在现行区域试验品种抗倒性鉴定标准[26]中,未能全面反映品种的抗倒伏能力,特别是测试品种出现部分根倒或者中上部茎秆部分弯折等情况。胡昊等[28]、李金才等[29]认为第2节茎秆的粗度与品种抗倒伏能力相关密切,本研究表明,第2节、第3节茎秆的粗度与抗倒性相关性不密切,与董琦等[6]、姚金保等[7]的研究结果一致,但是与第2节茎秆充实度呈极显著负相关,表明基部茎节短、秆壁厚、密度高的品种抗倒性更好。

本研究结果显示,4种倒伏指数均与第2、3节长度、第2节机械强度极显著相关,再次表明基部茎节特性,特别是第2茎节对小麦品种抗倒性具有关键作用,同时各倒伏指数与其他茎秆等特性密切相关,与前人研究结果不尽相同。其中倒伏指数1与第2茎节长度、地上部鲜质量相关性显著,与基部茎节干质量相关性不显著等结果与冯素伟等[30]的结果不符,与于洋等[31]的研究结果一致。基部茎节粗度与4种倒伏指数相关性均不显著,与李金才等[29]、肖世和等[22]、胡昊等[28]的研究结果不符,与冯素伟等[30,33]、吕厚波等[32]的研究结果一致。各倒伏指数与茎秆特性的关系与前人研究结果有差异,分析原因可能因采用方法不同,或者研究对象不同,从而得出的结论有出入。前人研究多采用不同基因型、不同株高或者不同茎秆粗细等类型的品种进行分析比较,试验品种相对较少,得出的品种抗倒伏的原因不一。有的品种因为株高矮,重心低而表现抗倒性好,如‘百农AK58’等;有的品种抗倒性好是因为基部茎秆强度高,如‘周麦18’等;有的品种茎秆髓腔小,茎秆细长韧性好,如淮麦系列品种等。

本次研究所使用材料包含基因型较多,品种来源较广,类型较为丰富,应能较好的反映倒伏指数与品种(系)茎秆等特性的关系。但由于小麦品种倒伏除与自身特性有关外,还与气候、土壤、栽培管理措施等密切相关[34]。在一定规范的栽培管理措施下,种植密度对小麦品种倒伏影响很大[2,20,35-36]。本研究中茎秆等特性的调查未设置密度试验或多点试验,而各品系实际倒伏情况为多点试验,试点间种植密度差异较大,同时小麦品种抗倒伏能力随发育进程而发生变化,本研究仅选取灌浆中后期作为研究点,有较多不足之处。因此在今后的研究中,茎秆等特性的调查需要设置不同种植密度,选取不同的时间节点,或者安排多点茎秆等特性调查试验,以排除群体或发育进程差异而导致的结果误差。

本试验比较了4种倒伏指数法在小麦品种抗倒性中的应用效果。从检测难易程度上看,改良的倒伏指数2检测最为便捷,不伤植株,可活体检测,并可通过手感获知,适用于不同时间点及不同育种世代的抗倒性快速预测。倒伏指数3仅需要测量穗质量和株高,相对也容易。倒伏指数1和倒伏指数4需要测量第2节茎秆机械强度和重心高度,工作相对繁重,操作难度相对较大,不太适用于大规模的育种后代检测,可应用于稳定品系多点抗倒性鉴定。且从现有的区域试验品种倒伏评价标准[26]方面考虑,倒伏指数2和倒伏指数3衡量品种(系)抗倒伏能力相对更为准确,表明改良的倒伏指数2和倒伏指数3是评价品种抗倒性较好的方法。