拆掉洱海民宿:环保令背后的挣扎与矛盾

2018年12月末,云南大理的白日暖如初秋。

这个时节虽是大理旅游的淡季,但舒适的气候此前一直能吸引不少躲避寒冷和雾霾的国内游客。

他们会从大理古城曲折向东,往洱海方向走4公里,去看看龙龛码头附近的云渡客栈,自从电影《心花路放》播放后,这家民宿就成为众多游客前往洱海的理由;除了云渡客栈,还有位于磻溪村、拍摄《后海不是海》的洱朵,以及归心、嘲风、宽海等众多明星民宿。许多游客正是在影视剧和网站上看到这些别具特色的民宿,才进而来大理领略洱海风光。在游客心中,民宿早已成为洱海魅力的重要组成部分。

2018年的12月不同以往。龙龛码头的美景中,出现了不和谐的画面:遭遇拆除的海景民宿。从龙龛村继续北上,经才村、西城尾村、马久邑村,磻溪村、桃源村……能看到沿洱海岸边建起的民宿多已倒下,其中就包括云渡、洱朵、宽海这些游客耳熟能详的民宿。过去三个月内,因环境整治需求,大理已有1800多家民房和民宿陆续被拆,其中540多家为与洱海“零距离”的海景民宿。

一栋栋房屋只剩下残垣断壁,旅游胜地的氛围消失,裸露的石料碎渣悬挂在断裂的钢筋上,门窗化为废墟散落于堆积了两米之高的建筑垃圾中,白族房屋顶上的瓦猫从缠绕的铁丝和碎石块中探出几乎辨认不出模样的脑袋,空荡荡的门洞和窗洞像是张开的大嘴,游客向往的洱海晴空几欲穿堂而过。

“海西拆迁,很多慕名来住海景民宿的游客不来大理了。”稀稀落落的游客数量,让大理古城内的旅行社工作人员感到担忧。“因为民宿拆迁,我都要失业了。”一位为民宿接送游客的司机师傅同样因游客量的减少不知所措。他所供职的民宿在2018年12月27日的拆迁行动中已经化为废墟。

大理民宿业常被看作中国一代民宿人的标杆,是莫干山、泸沽湖、普者黑等各处新兴民宿的学习对象。大理和民宿也互相成就了对方:最初的一批民宿投资者名利双收,地方收入和就业也得到了明显的拉动。然而,从2017年开始、历时一年多的整治运动突然将云南最引以为傲的旅游经济放在了环境保护的对立面,并最终以为期三个月的拆除行动结束。掌声消失,民宿的未来风雨飘摇,地方旅游业发展也蒙上了一层阴影。大理这一中国民宿业的发展样本矛盾凸显,矛盾中没有赢家,原因亟待探寻。

最后的晚餐

2018年12月27日。傍晚6点半,落地窗外,洱海的粼粼波光泛起点点晚霞的红晕,磻溪村洱海人家客栈里的人们沉默不语。

马久邑村民宿业主龚澄的眼眶有点红。就在一小时前,她和丈夫共同经营的海景民宿刚被拆掉。十米挖臂一铲铲凿下去的画面,以及挖掘机的轰鸣作业声,依旧在她脑海中残留。龚澄今天经历的一切,明天将再次发生在刘墨身上,这一夜过后的28日,她的洱海人家客栈也将被拆除——28日是大理市政府定下的拆迁最后一日,之后,拆迁队的工作将是继续推挖和处理房屋废墟。

大理地处中国西南高原盆地,阳光明媚,四季如春,坐拥云南第二大淡水湖——洱海。人们习惯将洱海东西两侧称为海东和海西。海东地势起伏较大,海西是苍山十八条溪水冲积形成的山前平原,地势平缓。海西的人口密度远高于海东,基础设施更完备,同时毗邻大理古城,适宜游客游玩的村镇更多。在此次拆迁中,海西的波及面也更广。

2018 年12月24日,大理喜洲镇两家民宿被拆除。图/ 新华

大理是中国最早发展民宿业态的中国旅游城市,与传统酒店不同,民宿独有的人文特色建造设计风格,以及人性化服务吸引了越来越多游客。其中,又以推开窗就可观洱海的海景民宿最为炙手可热,一晚入住价可达上千元,是大理古城内一些客栈住宿价格的十倍以上。

这些海景民宿的命运在2018年10月发生了不可逆转的变化。“评估、拆迁启动,形势急转直下。”龚澄告诉《财经》记者。因洱海生态保护需求,早在2017年4月,洱海边的民宿和餐厅就被迫开始停业整顿,他们被告知,2018年6月30日的环洱海截污工程完工后,就可恢复营业。这一期限到来之后,一批民宿陆续恢复营业,但也有很多业主始终没有等来复业通知,却听到了海景民宿将被拆掉的传言。

此次拆迁的目的是为实施洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设腾出空间,这项建设依然是洱海生态修复的一部分。蓝藻爆发被视为包括洱海在内的湖泊水质下降的显性体现。由于农业、养殖业和生活污水的直接排放,1996年,洱海首次爆发全湖性蓝藻,2003年和2013年,洱海先后再次爆发蓝藻。

环境污染越来越严重,政府的整治措施也不断加码。但很多民宿业主仍然不愿相信他们的客栈最终会以永久性拆除收场,因为民宿给地方经济带来了诸多好处,政府也一直在鼓励民宿的发展。2011年,大理市明确提出将旅游业发展为当地支柱产业,并大力支持洱海边民宿客栈的兴建。2012年《云南日报》一篇报道将包括洱海周边民宿在内的大理民宿客栈称作大理旅游转型升级重要载体。2017年大理市政府发布数据显示,旅游业创造收入264亿元,占大理市全年GDP的70%。旅游業已是大理的支柱产业,民宿则是大理旅游的一张王牌。

这一天还是来临了。12月27日,刘墨和几位民宿业主在客栈里吃了最后一顿晚餐,晚餐话题是:明天会有几台挖掘机,从哪个角度最先破开这栋有明亮大落地窗、可以一眼看到洱海最美风景的房子。

“我早上在朋友圈发了照片,做了一个谢幕,得到170多人的问候。”刘墨笑了笑。“你可能感觉我们坐在这里讨论,很平静。从停业20个月,到知道保不住客栈,大家现在只是想赶快结束。”她对《财经》记者说。

蓝线、绿线、生死线

洱海污染整治措施的升级早有征兆。2016年,中央环保督察组指出洱海周边旅游发展管控不到位,洱海水质下降。作为苍山洱海国家级自然保护区的一部分,以及大理市饮用水水源地,洱海的生态治理问题被提上政府工作日程。

从那一年起,大理的民宿业主做了多次自建环保设备的工作。从最初自建五级、七级化粪池,到将污水接入村污水处理系统,再到自建污水处理设备,排污处理要求一直在变,新的设施投入使上一轮设施废弃掉。因民宿规模不同,民宿业主们在排污处理方面的花费从十几万到上百万元不等。

环境整治在2017年4月达到新一轮高潮。按照大理市政府2017年3月末发布的三号公告,洱海周边和入湖河道沿岸总计2498家餐馆和民宿客栈被关停整治,其中民宿客栈1900多家,目的是减轻洱海入湖污染负荷,促进洱海水质稳定改善。关停时间延续至2018年6月30日大理环湖截污工程完工。环湖截污工程是近年来大理重点开展的环境整治工程,完工后,不仅是洱海边民宿产生的污水不会排入洱海,理论上,洱海周边农业、养殖、生活产生的所有污水都将不会被排入洱海。

才村民宿业主朱鹏告诉《财经》记者,事实上,早在关停前,就已有民宿业主按照要求自建污水处理设施,处理完的水也自行拉到洱海下游污水处理厂,没有一滴污水流入洱海,但是这些民宿也在关停的范围之内。2017年4月到2018年6月,15个月的关停使大多数民宿都遭受了200万-400万元不等的营收损失。在这期间,他们一直盼望着环湖截污工程完工后能尽早重新开业。

但就在工程接近尾声的时候,2018年5月30日,大理市政府又公布了《洱海生态环境保护“三线”划定方案》,成立负责拆迁腾退的“三线”指挥部,为几个月后的拆迁腾退埋下伏笔。按照以上方案,海拔1966米所在界桩一线为“蓝线”(湖区界线),由蓝线向陆地延伸15米处为“绿线”(湖滨带界线),蓝线外沿100米为“红线”(水生态保护区界线)。绿线以外的一些客栈得以重新开业,而蓝线和绿线之间的海景民宿、民房则命悬一线。

环洱海周边的一些客栈门上,贴着“保护洱海自行停业”的告示。图/中新

突如其来的拆迁决定让民宿业主感到愕然。“一个月前,这边还是一整片高端民宿,其中不乏曾经被政府推崇的标杆型客栈。”行驶在颠簸的路面上,西城尾村海景民宿业主刘海鸣不忘指给记者临海一侧拉开的黄白相间的警戒线,以及另一侧墙壁上用油漆刷出的几个大字:“打好洱海保卫战”。

民宿业主们感到委屈的是:他们一步步按照要求,自费搭建环保设施,又停业十几个月等待环湖截污工程完工,但最终等来的是民宿拆除的结局。此外,如果因洱海生态保护需要,洱海周边本不应该建造房屋,又为何没有及时做好规划,让民宿业主为这一错误买单?

针对民宿业主对政府政策长期性和稳定性的疑问,大理市委书记高志宏在接受央视《新闻调查》栏目采访时表示,在客栈的快速发展过程中,政府规划和审批存在滞后的问题,但他也强调,洱海生态保护应该放在第一位,如果蓝藻大规模爆发,长期难以恢复,游客追求的诗和远方、山清水秀将不复存在。

“洱海水质变化太快了,稍微松懈一点点,稍微有些措施跟不上,水质就不是现在这个水质了。”高志宏说。

在采访写作本文期间,《财经》记者联系了负责此次拆迁的大理市“三线”指挥部,并联系走访了大理市政府宣传部,多次致电、发短信给宣传部工作人员。截至发稿时,对方未接受采访请求。

谁在污染洱海

洱海的污染问题并非民宿业态发展起来后才出现。从上世纪五六十年代造纸厂等工业生产兴起,到七八十年代养殖业成为洱海周边重点发展行业,以及长久以来自然形成的农业农村生活,再到城市生活和第三产业出现,每一个人类行为都对洱海的水质产生着影响。

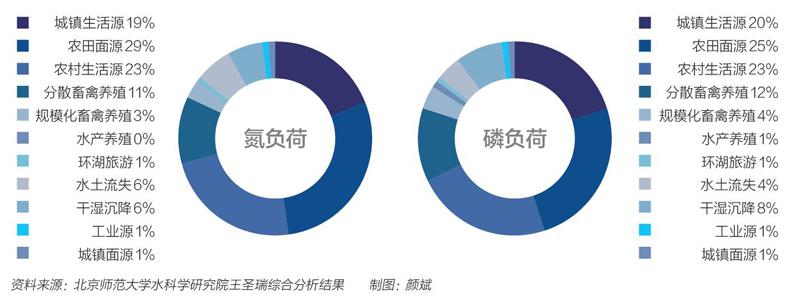

随着工厂的关停并转,近年来,工业对苍山洱海地区的污染大大减小。北京师范大学水科学研究院教授王圣瑞向《财经》记者提供的数据显示,2016年,主要的洱海入湖污染源是农村生活污染、农田面源污染、城镇生活污染和畜禽养殖污染,环湖旅游产生的氮负荷和磷负荷则为7%和9%,远低于以上主要污染因素。此次划定的15米蓝线和绿线拆迁范围内民宿的污染占比尚无精确百分比,但可以肯定的是其产生的氮、磷负荷一定小于以上数字,可见15米拆迁范围内的环湖旅游并非洱海污染主因,给洱海造成的污染负荷也偏小。

在洱海环湖民宿和餐饮停业整治的2017年,环湖旅游污染负荷的确大幅降低,但农田面源污染等洱海污染主因呈现出扩大趋势,其中农田面源污染的氮负荷增加8%,磷复合增加4%,农村生活和城镇生活污染的磷负荷亦各自增加1%,对洱海水质影响较大。

北京联合大学环境学院研究员杨彦锋告诉《财经》记者,保护好苍山洱海的生态环境,旅游业和民宿业依存的青山绿水才会存续,从这个角度看,大理的环保大方向没有问题。在政策执行层面上,洱海边集中存在的民宿最显性,容易成为环境整治的抓手,但洱海水质病因很多,拆掉民宿并不能解决问题。

他解释,环湖截污工程竣工前,大理大量村庄管网和沟渠不达标,化肥、农药、牲口粪便造成洱海水质下降。环湖管网建设完工后,虽然环洱海污水可以纳入管网,但雨水和地表径流依然会将污染物冲进洱海,苍山上的生活污染和农田面源污染物也會随着雨水流下来。政府应更多地投入于升级改造农村管网,完善雨水污水收集、农药固废处理,提升乡村卫生等级标准,做高效农业,增强苍山植被保护,落实源头管控,综合提升洱海环境,同时做好大理市和周边地区的截污,做好“海绵城市”雨水收集管网,从根本上提升入湖水质。

杨彦锋认为,在环保治理过程中,应该考虑到民生经济损失和对个体的伤害。生态和环境的存续是人与自然两者之间的和谐体现,“一刀切”的拆迁方式行政效率高,但伤害性较大。如果认定外来的民宿业主等经营者在经营过程中会造成污染,可以向民宿业主征收污染治理费,将治理费用在更有效的生态治理方法上,通过综合补偿,算一个环境治理的大账。从人文历史保护和景观破坏方面看,拆除行动亦值得商榷。虽然海西的民宿和民房有一定程度的过度建设,但简单粗暴的“一刀切”会切断临海而居的乡村机理和风貌,洱海边也损失了风景和人文景观。

圖:洱海2017年入湖负荷来源

谁为损失买单?

按照大理市政府的安排,拆迁腾退的空间将会用于修建洱海流域湖滨缓冲带,并建设生态湿地和生态廊道,恢复洱海自然生态岸线,形成完整的陆地与湖泊水体过渡缓冲区域,这对于提升洱海水生态系统稳定性、防止生态退化、改善水质有重要作用。北京大学城市与环境学院城市与区域规划系副教授阴劼告诉《财经》记者,洱海周边的确有必要修建环湖缓冲带,缓冲带可以有效控制和截流进入洱海的面源污染物。

在中国,水生态环保规划普遍采取划分生态保护线,即自岸线向外延伸一定米数的方式。西安市城市规划设计研究院规划师刘博对《财经》记者表示,目前在我国的生态保护中,禁止建设是土地管理层面最直接、最有效的手段,它能够为接下来的水源净化、植被保护提供空间。洱海岸线周边的建筑拆迁工作,是保护洱海,隔离人为污染的第一步,也是生态管理工作开展的奠基工程。

一些民宿业主和规划专家也认同环湖缓冲带对洱海生态保护的作用。但他们认为,划定保护范围的工作应该在最初做生态环境规划时就完成,划定之后要严格执行,如果因为环保规划和执行不谨慎,最后在居民生活稳定的环境内做弥补性划线拆迁,比较容易造成本可以避免的民生伤害。

事实上,大理州的洱海保护相关条例的确对环湖缓冲带有过要求。2004年大理州颁布的《洱海保护管理条例》修订版中规定,以海拔1966米高程为洱海湖区界桩,同时规定在界桩内5米、界桩外15米的暗滩营造环湖林带。但是,这一条例在实际工作中未被严格执行,政府依旧批准了这个标准界限内的民宿和旅游资源的开发建设。

“拆迁保护的确是后知后觉的事,以前没管,可能是因为没有发展到一定阶段,当地普遍没有意识到问题。”一位城市规划人士表示,不断的建设发展让大家意识到环境规划保护的重要性,例如在没有雾霾前,人们做城市规划时也不会预留风道,如今预留风道已经进入城市规划考虑范围。

从关停到被拆迁,洱海边民宿业主的遭遇也折射出,从事民宿这一新兴业态的从业者,其合法权益保障存在疏漏。民宿业主王雅科回忆,作为当事人,她和其他业主从未被邀请参与任何改变他们人生方向的会议,没看到任何公文,没拿到任何补偿款,房子就被拆了。“只是反复听到这样一句话:‘先停了再说,先拆了再说。”

承接了不少拆迁案件的在明律师事务所律师杨在明对《财经》记者说,在此次拆迁过程中,政府方面只与房东签订补偿协议,民宿业主既未参与评估机构的选择,也未参与补偿协议的签订;在拆除过程中,也只是给业主发了拆违通知书,补偿款尚未到位,房屋就被拆除;还有许多民宿业主对补偿标准不满,认为其无法弥补自己的经济损失。

拆迁也造成了民宿业主和房东之间的矛盾。绝大多数民宿业主都是外投资者,他们租用当地农户的民房来改建民宿。从法律上看,拆迁腾退后房东应把剩余年份的租金退还给民宿业主,但民宿业主们表示,因为房东也遭受了损失,所以几乎没有房东愿意这么做;同时,因为拆迁的民宿有的是全拆,有的是部分拆,房东想让民宿业主在拆了一部分的民宿中继续经营,但不少民宿业主认为很难在结构已经被破坏的房子中继续经营。“本来以前和房东处得很好,现在大家都受损失,结果反目成仇。”刘海鸣说。对于因此次拆迁腾退而遭受的损失,有人用“投资有风险”提醒刘海鸣。“但这不是正常的经营风险。”她说。

长痛还是短痛

“休克式疗法”对旅游业的冲击已经显现,很多从业人员都明显感到游客少了,收入也在下降。

“那时候不分淡旺季,我们全年都不休息。”一位为民宿接送客人的司机师傅感慨道。关停前,业务好的时候他一个月赚七八千元。“大家都有客源,一年四季没有空房子,现在没客人了嘛。”他说,“大理古城客人也少了,因为很多人都是冲着海景房过来的。”

“很多老客人都问我海景客栈什么时候复业,得知客栈被拆后,他们的选择是不来大理了。”龚澄能感觉到,停业后,大理的游客只剩下往年的三分之一,她的朋友在大理古城经营民宿,单晚价格至少跌了20%。舞蹈家杨丽萍的太阳宫所在地双廊镇虽已部分恢复营业,但也受到了影响。“整个大理是一个综合体,如果到处是工地的话,游客体验不会好。”

2018 年12月27日,洱海边上的一处拆除后的废墟。摄影/马霖

也有人认为,冲击只是短期现象,长期影响现在还难下结论。复旦大学旅游学系副教授翁瑾对整治结束后大理旅游业的未来表示乐观。他认为,从长远来看,将环湖空间重新变为公共空间,对旅游者是一个好消息,也有利于当地进一步开发旅游资源,引入新的业态。“公共空间导入的新的人流会再度提振旅游民宿业。”翁瑾对《财经》记者说。

一位在大理生活了十多年的居民表示,此前洱海民宿的搭建的确过于密集,一些民宿的露台贴水而建,如果洱海边留出公共空间,不住在海景民宿的游客也能够更游刃有余地观赏洱海,这是一件好事。

大理州的旅游开发方向也有调整。随着昆明-大理高铁和丽江-大理高铁的开设,未来从滇西北涌入的客源会大幅增加,给苍洱地区带来接待压力。据接近大理市旅游规划的人士透露,目前大理市的规划是,包括海西、海东在内的苍洱地区新开发面积缩减34%,海川新区等地正被开辟为新的旅游开发区。“另辟新区发展也是一个很好的方法,拉大发展架构,而不是不断在苍洱盆地里增加新的生活生产。”杨彦锋说。

但是,离开洱海,已经成为许多民宿业主的选择。一些依旧对做民宿抱有热忱的人,选择前往政策更稳定的东南亚经营民宿。有的人则被迫回归曾经逃离的城市生活。

刘海鸣在大理市内的一家旅游学院找到一份教学工作,内容是为民宿新手普及做民宿的经验。“我们现在已经不忍心再讲民宿的美好了,只是劝大家,入行需谨慎,如果做民宿,少做硬件投入,因为不知道哪一天你的投入就打水漂了。”为了维持生计和还建造民宿欠下的钱,龚澄依托此前积攒的老顾客做起了微商,销售云南土特产。民宿业主们大多一边应付生计,一边等待大理市政府给出关于赔偿和安置的最终答案。

坚守在大理的许多民宿业主依然抱有期待:待到洱海水重回捧起就可饮用之时,大理会再度成为他们曾经向往的安居乐业之地。

(实习生郑慧对此文亦有贡献。应受访者要求,本文中刘海鸣、刘墨、龚澄、朱鹏及洱海人家客栈均采用化名。)