简单化思想与数学课堂高效之辨析

佘晓媛

摘 要:大道至简,贵在精当,要语不烦,点睛达意。教师一句精辟的话,常能使學生萦绕于脑际而终生难忘;一个简单的演示,常能使学生茅塞顿开而兴趣盎然。所谓“深入浅出”,要能悟出透彻深刻的道理,教师必定是要将教科书钻研得深,琢磨得透。然而教学中我们也不难发现,教师有时也会背道而驰,将简单的内容上得复杂化了,学生苦恼地表示原来觉得简单的知识,现在不懂了。数学课堂的高效,是教师在教学活动中以尽可能少的时间、精力和物力投入,取得尽可能多的教学效果,从而实现特定的教学目标,满足社会和个人的教育价值需求而组织实施的活动,概括说来便是“简单化”。

关键词:简单化;知识建构;运用方式;思想方法

数学是具有力量的思维,它能将世界上那些复杂而又繁乱的思想,用通俗易懂的语言和图画表达出来。高效的数学课堂也应具有同样的力量,能将深奥难懂的数学知识和数学思想转化为简单、具体和熟悉的问题。所谓“简单化”思想,并不是走马观花,浅尝辄止,而是立足于教材文本下的归纳,涉及以下几个方面:

一、 在知识建构过程中,能了解知识内在的通感

在数学教材中,加法计算贯穿始终。加法的意义,就是表示把两个数合起来计算总和,实质是将对齐相同数位相加,前提是统一计数单位。例如,二年级上册的《100以内的加法》、三年级上册的《万以内的加法和减法》、四年级下册《小数的加法和减法》和五年级下册的《分数的加法和减法》,这四个单元分别将数按照学段学生的学情划分为小的数(100以内的数),大一些的数(万以内的数)以及小数和分数四种形式研究加法的计算。整数加法的计算方法是相同数位对齐,从个位算起,哪一位满十就向前一位进一;小数加法的计算方法是将小数点对齐,也就是将相同数位对齐相加。如计算1.41+0.82时,我们将小数点对齐,百分位上的2加上1得3,十分位上的4加8等于12,向个位进一,个位1加0得1再加十分位上的进一得2,结果等于2.23;同分母分数加法的计算方法是分母不变,分子相加,其实也是将相同数位相加。如310+410=710,根据分数的意义,3和4都是表示将单位“1”平均分成10份,取其中的3和4份,一共是10份中的7份,这时3和4都在十分位上,同样是相同数位相加。整数、小数和分数加法之间的形式不同,但是实质相同,都是统一计数单位,将相同计数单位对齐进行计算。了解了知识的内在联系,教师在处理教材内容时就能够抓住关键,处理简单化,从而达到课堂教学高效化。

二、 在问题解决过程中,善于运用自主探索、合作交流方式

2011年版《数学课程标准》在“课程基本理念”部分强调过,自主探索与合作交流是数学学习的重要方式,在“实施建议”的“教学建议”部分又进一步地强化了这样的观点。教师在教学中处于主导地位,学生处于主体地位。教师诱导启发学生借助自己的已有知识、方法和经验自主探索,充分进行尝试、体验、猜测、质疑、表达,去寻求解决问题的方法或者获取新的知识。探究学习注重学生的主体意识,可以有效地促进学生思考、表达、交流,发展学生数学思考和解决问题的能力,培养学生的科学精神和创新精神。这是与传统的问答式教学不同的方法,学生有更多的空间,重建自己的知识结构,寻求简单有效的方法,而不是一味地跟着老师的指引走。

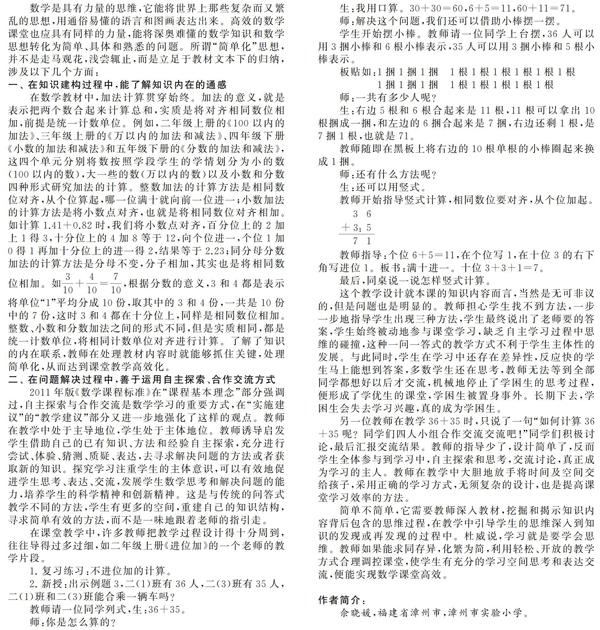

在课堂教学中,许多教师把教学过程设计得十分周到,往往导得过多过细,如二年级上册《进位加》的一个老师的教学片段。