基于CFD的城市风环境模拟与应用研究

李井海 高 菲 曾 黎

(成都市规划设计研究院,四川 成都 610041)

随着城市建设规模的逐渐增大,城市下垫面变得更为粗糙,使得城市内部风速普遍呈现减小的趋势,加剧了空气污染和城市热岛效应。特别是近几年雾霾事件频发,2013年1月我国约有143 万km2国土受到雾霾影响,约占国土陆域面积的1/7(中国环保部卫星中心),严重影响市民的健康。鉴于此严峻的环境问题,城市风环境的研究亟待开展,本文从宏观、中观及微观三个层面对城市风环境进行模拟,以此分析城市风环境与城市建设的关系,从而为城市规划方案的气候适应性提供借鉴。

成都位于四川盆地西部,四面环山,四周高、中间低的地势条件使得静全域静风、弱风频率高,通风条件较差,常年风速仅为0.9 m/s。由此,开展城市风环境的模拟,探索其在城市规划中的应用,对改善成都城市微气候和城市大气环境有十分重要的意义,同时,也丰富了城市规划方法,对提升城市规划的科学性有积极意义。

目前,在城市风环境模拟研究领域,主要的研究方法集中在气象数据监测法、风洞实验和计算机模拟分析三种(吴珍珍等,2009),其中,计算机模拟分析方法因其具有直观、详细的优势,而在国际上被广泛应用(赵万英,2006),本文最终选择CFD(CFD是Computational Fluid Dynamics的缩写式,即计算流体动力学)软件进行城市风环境模拟分析。

1 研究思路

本文采用CFD模拟技术,分别从宏观、中观和微观三个尺度模拟风环境,以总结风环境的运行规律,在此研究结果的基础上,通过实地测量加以验证并结合城市规划管理的实际,提出城市风环境改善建议。其中,宏观尺度以生态河流、主要道路为间隔,按照不同功能构建成都市域的规划建设板块模型,以此为基础分析城镇格局与市域风环境的相互关系;中观尺度以成都中心城区各规划街坊为单元,构建详细建设板块模型,分析中心城区风场的变化关系;微观尺度选择中心城具有代表性的现状街坊,以同比例建筑群模型为基础,分析建筑布局的控制对风场的影响。

2 研究标准

2.1 研究工具

本次研究采用英国帝国理工学院Spalding教授开发的CFD通用程序PHOENICS(2014版本,内置22种适合不同雷诺数场会下的紊流模型)进行风环境模拟。采用smart sensor生产的AR836+分离式手持风测仪,进行现场采样测量。

2.2 计算指标

以PHOENICS模拟运算为基础的风环境模拟主要研究风速度值指标。

2.3 计算标准

根据《绿色建筑评价标准》,建筑室外环境要求风速1~5 m/s。该标准下人的感觉是较为舒适的,将是衡量城市室外建筑风环境的重要指标。

3 应用研究

3.1 宏观尺度风环境模拟研究

3.1.1 研究区域和采样数据

研究区域为成都市域龙门山和龙泉山之间的城市建成区。研究数据包括成都夏季盛行风的主导风向和次高频风向数据,对成都主导风向进行的采样数据,来源于成都气象台公布的实时数据。

3.1.2 模拟结果分析

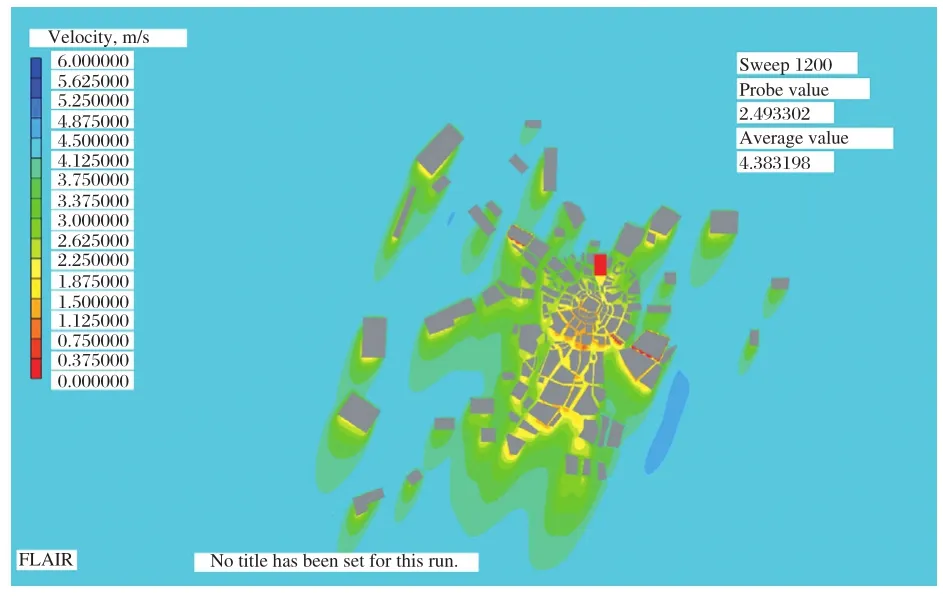

通过模拟可以发现(图1),市域主导风向上的风廊包括沿成青走廊至北湖的风廊,沿成青走廊至安靖湖、凤凰山公园的风廊,沿成龙走廊至龙潭湿地、青龙湖的风廊。各城镇群走廊风场贯通性不同,西侧成灌、成温、成新蒲走廊,由于城镇板块组团明显,各城镇间隔跨度较大,虽未处于上风区域,但风场中风速衰减缓慢,贯通性较好。而成青、成龙走廊贯通性较弱,成青走廊虽位于上风位,但新都与青白江主要建设板块较粘连,且新都与中心城北部连片,造成区域风场受阻,东北向风速衰减迅速,无法有效地向中心城贯通。

图1 主导风场模拟图

为了进一步分析阻隔通风廊道的原因,本文以成青走廊—北湖廊道为例,对建设板块模型进行调整,对比分析城市建设板块、北湖绿楔建设板块对“引风入城”效果的影响。

消减新青卫星城建设量后,成青走廊风场得到明显优化,但风场受北湖建设板块的阻挡,向中心城区的延伸依然受阻。而消减北湖绿楔内的建设量后,成青走廊风速仍出现大量减弱,但向中心城的贯通性增强。可见,第一类情况能为中心城产生较好的风源,但较难引入。第二类情况能为中心城提供较好引入气口,但缺乏持续的风源。

3.1.3 宏观尺度风环境模拟研究小结

从对成都市域风环境的模拟分析来看,可以总结出以下要点:

(1)相较于成都东部的成青、成龙走廊,成都市域西部的风场延伸性和贯通性条件较好,具体包括成灌、成温邛和成新蒲走廊三大走廊。

(2)为避免城市贴边连片发展形成不通风的城市墙,应保留城市组团之间的绿隔带。

(3)城市总体规划层面,成都中心城区西北部上风向的卫星城或区域中心城与中心城区应保留足够宽度的分隔带,不得与中心城区连片发展。城市发展方向应将风环境的因素纳入统筹范围,通过多尺度模拟综合确定通风廊道。

(4)中心城区内规划大型开敞空间,减少城市建设对通风廊道的阻挡。

3.2 中观尺度风环境模拟研究

3.2.1 研究区域和采样数据

研究区域为成都市中心城区,模拟参数为成都夏季风盛行的6~8月对主导风向进行数据采样。采样数据来源于成都气象台2015年6月24日17:00~19:00公布的实时数据,风速为1.9 m/s,风向为N-E22.5度。

3.2.2 模拟结果分析

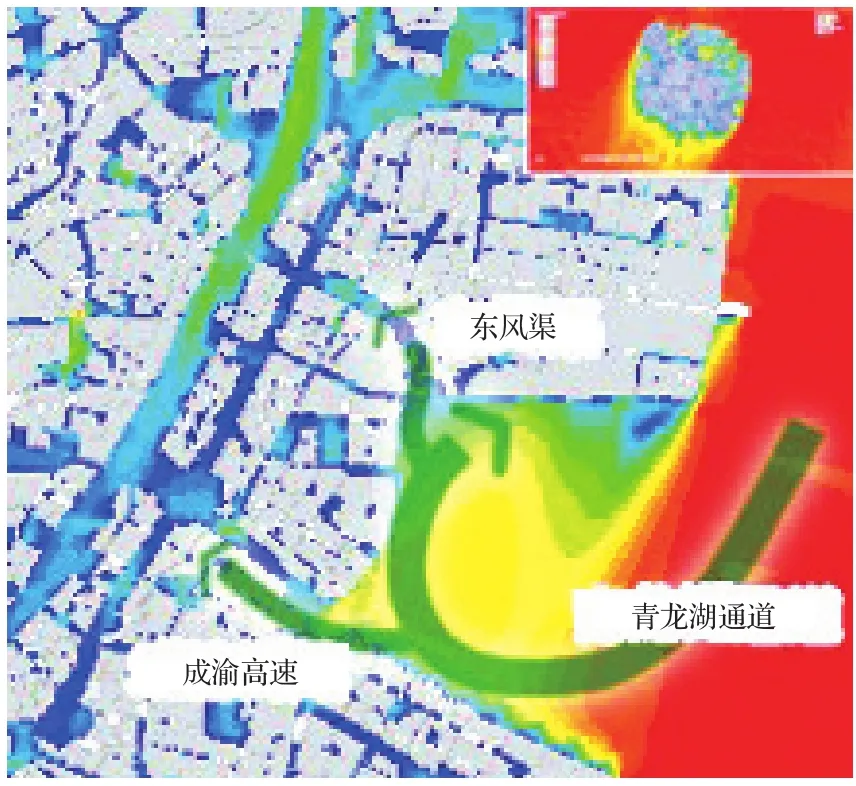

中观层面模拟结果图(图2)能与市域风廊相互印证,安靖湖、北湖湿地、青龙湖等是中心城的主要气口。主导风向上主要的通风廊道包括安靖湖、北湖、熊猫基地、凤凰山公园、龙潭湿地、青龙湖6条,同时三环路也是一条将外围楔形绿地风场导入中心城的重要通道。

图2 PHOENCIS中心城区1.5m高度主导风场模拟图

市域风廊能将风场延伸至三环路,但无法有效地将风场继续引入中心城内部。尤其以青龙湖区域受到的封闭阻隔最明显,青龙湖本身是一个开口近3.5 km的通风气口,在整个环城生态区规划中预留如此大的嵌入式开敞空间是十分具有前瞻性和生态性的。但在整个东部新城的总体城市设计中,沿十洪大道(青龙湖西侧边界)规划形成一条延伸约7.5 km的“能量墙”,集聚大体量商业、商务建设板块的城市现代服务业带。这堵墙的形成对青龙湖风场向中心城内部延伸起到了明显的阻挡作用。

3.2.3 中观尺度风环境模拟研究小结

从对中心城区风环境的模拟分析来看,可以总结出以下要点:

(1)通过风环境模拟,识别出成都中心城区主导风向(北风和北东风)上的重要通风廊道,主要包括:安靖湖—三环/锦江/沙河一带,北湖/熊猫基地—东货站/三环—沙河一带,龙潭湿地—三环一带,凤凰山公园—三环一带,青龙湖区域等大型开敞空间。

(2)中心城区内部结合河流、城市绿地等开敞空间设置多处开敞通廊,保障开敞通廊与中心城周边通风廊道的无缝衔接,以此确保风场能够向城市内部渗透。

(3)临风道区域,宜设置城市绿地、广场或低矮建筑向高层建筑过度的城市形态。

3.3 微观尺度风环境模拟研究

3.3.1 研究区域和采样数据

研究区域选择中心城四处街坊,分别是:

燕沙庭院街坊:为2000年以后新建的多低层区域,该区域比较明显的特征是东、北两上风向区域分别是金沙遗址和摸底河等开敞区域。

南城都汇街坊:该区域有两个特征,一是北临中心城主要风道三环路,二是其属于近年新建的高层居住区,高密特征明显。

全兴小区街坊:该区域特征与燕沙庭院相似,其北、东两上风向分别为二环路和府河等开敞区域。

三处研究区域的模拟参数,在成都夏季风盛行的8月分别对主导风向上街坊入口端和出口端进行多点随机数据采样。

3.3.2 模拟结果分析

(1)南城都汇街坊。在测试准确的模型基础上,设置在人感知较舒适的风速2 m/s下,对临三环路(主导风入口端)第一排建筑的山墙距离进行调整,观察进深130 m区域(即第1~3排建筑之间区域)在不同间距下的通风情况。

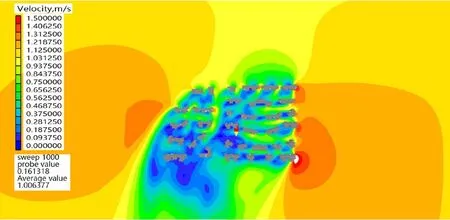

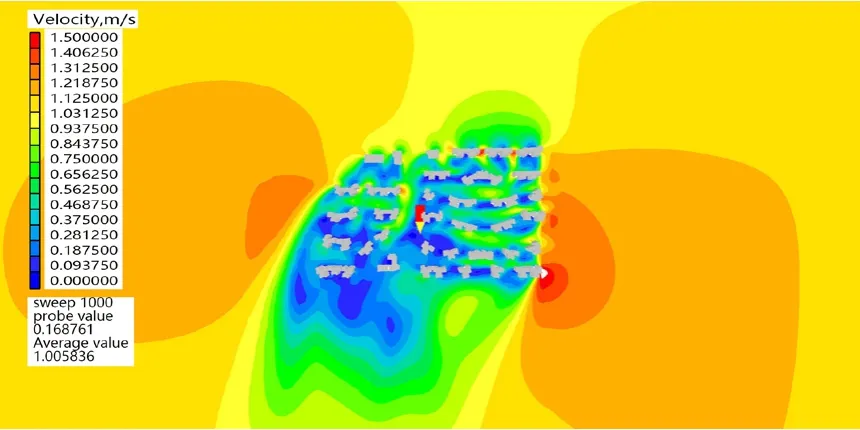

迎风面建筑间距为13 m时风场模拟图如图3所示,1.5 m(人行高度)现状静风区比例为63%,平均风速为1.005 836 m/s,北部地区风速较高,狭管效应较强;迎风面建筑间距增加至16 m时风场模拟图如图4所示,现状静风区比例为53%,平均风速提升至1.006 377 m/s;距离迎风面130 m内的地区风速有直观的改善,北部地区风速较高,狭管效应减弱,风速减弱。间距由13 m增加至16 m变化过程来看,15 m间距时静风区比例减少幅度最大,峡管效应消减最明显。

图3 第一排建筑山墙距13m风场模拟图

图4 第一排建筑山墙距16m风场模拟图

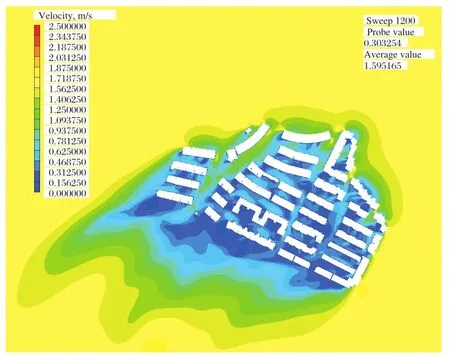

(2)燕沙庭院街坊。如图5,燕沙庭院街坊上风向为金沙遗址公园,主导风经过摸底河灌入街坊内。阵列式的建筑布局对主导风有明显的阻隔作用。区域风场平均风速为1.595 165 m/s,大部分下风界面大部分风速仅为0.4~0.8 m/s;而模拟模型4号采样点,由于处于街坊内30 m宽度以上的开敞廊道末端,其实测数据和模拟数据均达到了1.1 m/s。

图5 燕沙庭院街坊风场模拟图

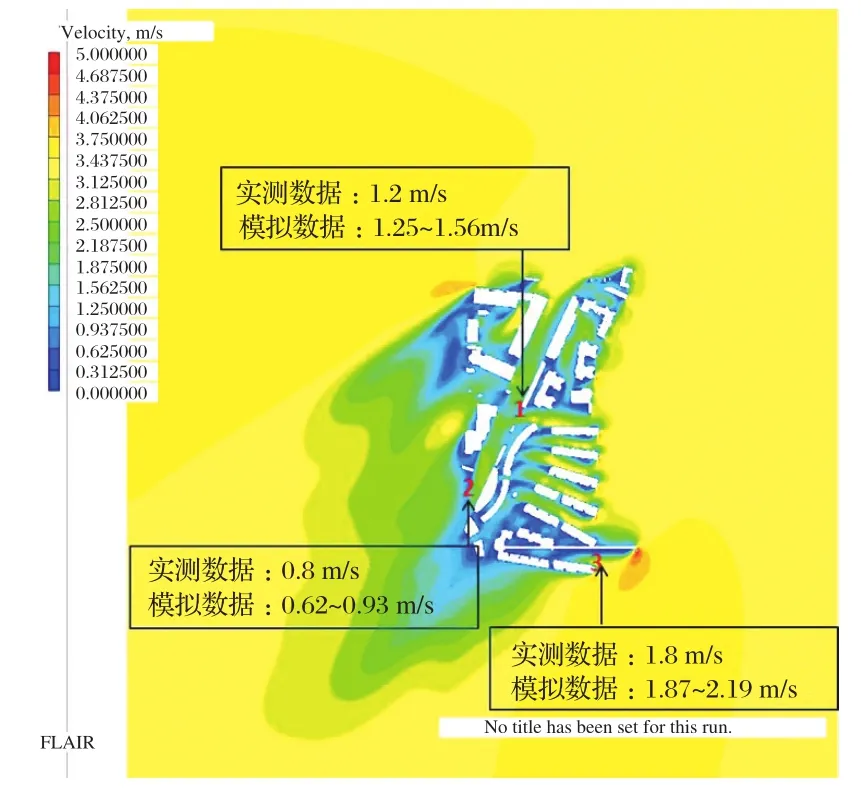

(3)全兴小区街坊。风场模拟图如图6所示。

图6 全兴小区街坊风场模拟图

主导风经双林大道灌入街坊内,从街坊临府河界面来看,由于其大部分建筑山墙临主导风,风场的贯通性明显优于燕沙庭院,小区内大部分区域的导入风速处于1.87~3.43 m/s,与整个区域的平均风速2.81 m/s差距不大,小区内静风区域明显较少。

3.3.3 微观尺度风环境模拟研究小结

通过对以上三个街坊区域的模拟分析,可以总结出以下具有指导意义的要点:

(1)以上三个街坊内部,建筑布局形式为阵列式,当建筑垂直于主导风向时,对风场有明显的阻隔作用,应考虑预留开敞空间作为通风廊道。

(2)街坊内临风面第一排建筑,山墙间距可以在管理导则要求的13 m基础上进行一定扩大,课题组建议值为15 m。

(3)在城市商务办公区,应尽量避免超长的连续裙房界面,确需超长连续界面支撑的,应考虑贯穿连续界面的内步行街或开敞的中庭集散空间。

(4)在城市居住区,山墙宜面临主导风向,以提升居住区内部风场的连通性。

4 研究意义和展望

4.1 CFD技术的风环境规划意义

CFD在城市规划气候适应性研究中的应用,本质是通过流体力学展现城市规划建设与城市大气运动之间的相互作用关系。通过模型推演,呈现出可视化结果,其意义主要体现在以下三个方面:

(1)CFD技术对城市风环境的模拟具有直观性,能够展示流体动态机制,这是其他研究方法不具备的;

(2)CFD风环境模拟的应用范围较广,且该方法可对规划方案进行对比分析,评价方案的优劣,这是现有手段难以实现的;

(3)采用CFD手段对风环境进行模拟分析,以数值模拟取代物理模拟,具备经济高效的优势。

4.2 展望

因数据有限,本研究在宏观、中观尺度未能进行建设板块精细化的数值模拟,随着数字化城市工作的推进,计算机性能的提升,将宏观地形条件、更精确的建筑数据纳入数字模型中,有利于开展成都市乃至城镇群大尺度的模拟,采用多种工况对比分析,得到更加精确的模拟结果。

——以柏林Kreuzberg 地区为例