“民族化”是中国芭蕾发展的必选项吗?

[内容提要]在得天独厚的历史际遇下诞生的中国芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》不仅是我国芭蕾艺术发展史上的里程碑,也是中国芭蕾民族化的成功实践。21世纪初,随着《大红灯笼高高挂》《牡丹亭》等大量民族化的中国芭蕾作品问世,不少学者开始反思借助芭蕾的表现形式并融入传统民族舞蹈来讲述中国故事的手段,以及强化与其他民族相区分的“中国”身份的芭蕾民族化路径。在国家层面提出的“人类命运共同体”这一文化理念或许带给中国芭蕾新的思考与不同选项——打住“民族化”脚步,立于“国际化”视野,探索具有中国传统身体观的叙事方式。

2019年10月,第四届中国国际芭蕾演出季开幕,在历时3个月的时间里将要上演20台共33场的演出,打头阵的是俄罗斯艾夫曼芭蕾舞团的《柴可夫斯基》《安娜·卡列尼娜》《卡拉马佐夫兄弟》。更为值得期待的是,今年恰逢中央芭蕾舞团建团60周年,在团庆之际,中央芭蕾舞团将约翰·诺伊梅尔版《小美人鱼》、娜塔莉娅·玛卡洛娃版《舞姬》、本·史蒂文森版《灰姑娘》等经典作品以及《红色娘子军》《敦煌》《鹤魂》等原创作品悉数奉献给观众。

近几年来,在“芭蕾本土化、民族化”的旗帜下,中国各大芭蕾舞团均推出了原创芭蕾舞剧,这种原创精神非常值得赞赏。需要反思的是,在当下的社会环境和优越条件下,这些原创芭蕾舞剧为何没能像《红色娘子军》那般得到各界认可?本文将从这个质疑出发,对“芭蕾民族化”进行全方位的审视和思考。

一、中国芭蕾“民族化”之缘起

1950年,随着抗美援朝战争的爆发,时任中央戏剧学院院长的欧阳予倩亲自撰写舞剧《和平鸽》的剧本,以此表达我国人民爱好和平、反对侵略战争的愿景。同年9月,该剧由中央戏剧学院舞蹈团在北京首演,成为中华人民共和国成立后的第一部舞剧。主演戴爱莲先生运用了芭蕾舞的动作语言和技巧,塑造了传播和平福音使者——“和平鸽”的舞蹈形象。此外,该剧还采用了民间舞蹈表现了各民族同胞的政治热情及争取和平的斗志。时任文化部部长的沈雁冰(茅盾)为《和平鸽》题词:“这是我们第一次尝试综合中国民间舞蹈的宝贵传统,以及西欧古典舞蹈的优点而创作的大型舞剧”。某种程度上说,戴爱莲先生个人的舞蹈学习背景是《和平鸽》中芭蕾“存在”的客观条件,但《和平鸽》无意中却播下了中国芭蕾民族化的种子。

而后,苏联专家对中国的文化援助为这颗“种子”提供了肥沃的土壤。中华人民共和国成立初期,苏联开启了对我国的全面援助,即著名的156工程。苏联不但全面提供重工业设备,还援助了大批技术专家,帮助我国培训技术人才,高峰时期在中国的苏联专家曾超过了5000人。在这样的历史环境下,向苏联的学习是全面的,舞蹈当然也不例外。

1954年2月,苏联专家奥尔格·亚历山大德罗芙娜·伊莉娜为北京舞蹈学校的筹建开办了“教师训练班”,将俄罗斯芭蕾学派的教育体系引入中国。而后,苏联专家古雪夫明确提出“中国芭蕾要有民族特色”。“在教学中,他一方面鼓励学员尽可能多接触、学习和掌握古今中外的各种舞蹈,一方面反复告诫大家要立足本民族的舞蹈艺术,在创作中要具有中国的民族风格特色。”1959年,北京舞蹈学校第二届舞蹈编导训练班学员在古雪夫指导下,大胆将芭蕾与中国民间舞相结合,于同年11月在北京上演了大型舞剧《鱼美人》。该剧由李承祥、王世琦、栗承廉编剧,陈爱莲等主演,虽未确立为“芭蕾舞剧”,却正式开启了中国芭蕾民族化探索的道路。后为庆祝国庆30周年,中央芭蕾舞团在1979年以纯粹的芭蕾形式重新改编并演出了《鱼美人》。

“芭蕾民族化”的明确提法始于1963年周恩来总理的《在音乐舞蹈座谈会上的讲话》。周总理在这次讲话中谈到关于艺术创作民族化的问题:“在艺术创作中运用本民族艺术的独特形式和艺术手法反映现实生活,使文艺作品具有民族风格、民族气派……接受外国文化遗产要按本民族的文艺特点和规律加以改造,使之民族化,为本民族群众接受。我们提倡民族化,也要尊重人家的民族化。”周总理讲话后的第二年(1964年),由原文化部牵头,协同中国音乐家协会与中国舞蹈工作者协会召开了首都音乐舞蹈工作座谈会,探讨关于中国音乐和舞蹈创作的革命化、民族化、群众化问题。同年,中央歌剧舞剧院芭蕾舞团创作演出了中国真正意义上的第一部芭蕾舞剧——《红色娘子军》。该剧首演于北京,由李承祥、王希贤、蒋祖慧担任编导,白淑湘、刘庆棠担任主演。《红色娘子军》成功地将一些中国传统舞蹈的动作语汇与芭蕾风格进行统一,生成了既具有本土生活内容,又获得了芭蕾审美认可的动作语汇,这是难能可贵的原创性工作。舞蹈界前辈们用艺术作品很好地领会了周总理讲话的精神,成就了中国芭蕾最成功的“民族化”探索,至今难以攀越。

1965年,由上海市舞蹈学校创作演出的芭蕾舞剧《白毛女》在上海首演,作品将民间舞和戏曲舞蹈的动作语言与芭蕾技术结合,是芭蕾民族化的又一次有益尝试;但就原创性芭蕾语汇的生成以及人物形象的丰富性上,其成就可能未超越《红色娘子军》。

不可否认,《红色娘子军》与《白毛女》的成功上演,标志着中国芭蕾在“民族化”道路的探索上取得了公认的成就。即便“民族化”道路在中国后续的发展中存在争议,这两部剧在中国芭蕾发展史上的历史地位与艺术价值也是不容置疑的。

到20世纪七八十年代,原创的中国芭蕾舞剧创作步伐加快,70年代有《沂蒙颂》(1973)、《草原儿女》(1975)、《骄杨》(1977),80年代有《祝福》《雷雨》《阿 Q》(1981)、《林黛玉》《梁山伯与祝英台》《天鹅情》(1982)、《家》(1983)、《青春之歌》《长板凳》(1984)、《觅光三部曲》(1985年)、《土风的启示》(1986)、《兰花花》(1989)等。

之后,从90年代的《雁南飞》《孔雀胆》《玄凤》《神女》《二泉映月》《梁山伯与祝英台》《黄河》,到21世纪初的《红扇》《大红灯笼高高挂》《梅兰芳》《春之祭》《嘎达梅林》《精卫》《梦红楼》等不断涌现,专家学者们开始对“借助芭蕾的表现形式,融入传统民族舞蹈,讲述中国发生的故事”的民族化路径进行反思,引发了关于芭蕾是否要民族化以及如何民族化的思考与讨论。

二、中国芭蕾“民族化”的逻辑矛盾

现代汉语词典对“民族”一词的解释是“具有共同语言、地域、经济生活及其表现于共同文化上的共同心理素质的稳定共同体,是人们在一定历史发展阶段形成的。习惯上指以地缘关系为基础的一个国家或地区的人们共同体,如中华民族、阿拉伯民族等”。“化”则意为性质或形态改变、变化。如此,我们可以视艺术创作的“民族化”为创作主体使创作对象具有某一文化、心理等稳定共同体特征的艺术表现过程。

(一)按照逻辑定义,芭蕾已经是“民族化”了的艺术

某种程度上说,芭蕾是有着共同文化的、共同心理素质的西方社会精英阶层“民族化”了的艺术。人类学家凯阿里伊诺霍牟库曾在1970年发表了《一个人类学家的视角:芭蕾就是民族舞》一文,认为芭蕾原本就具有“民族性”:“极具西式传统、约定俗成于舞台的格调、对宗教遗产的展现、对动植物有规律表现……民族舞蹈应该是指拥有共同基因、语言文化关系的特定群体所跳的舞蹈”。

纵观芭蕾发展史,无论是意大利、法国,还是俄罗斯、丹麦、英国、美国,诸多芭蕾流派虽产生于不同国家,但从芭蕾的起源及形成上,毋庸置疑,芭蕾是西方高加索人发展出来的舞蹈形式。他们的语言同属印欧语系,遵守着共同的欧洲传统。具有欧洲血统的芭蕾艺术是国际性的,同样也属于欧洲国家和有欧洲国家血统的国家如美国等。于东方世界而言,芭蕾艺术属于外来的舞蹈形式。逻辑上说,将其他文化“民族化”了的艺术形式,再进行“民族化”,其产生的艺术形式,很容易改变其原有的血统,例如中国古典舞基训是某种意义上“民族化”了的“芭蕾基训”,但经过“民族化”的过程后已然不能称之为芭蕾基训了。

再细细品味周总理的讲话——“我们提倡民族化,也要尊重人家的民族化”,《红色娘子军》创作的成功亦是准确地领悟到了总理讲话的重要性。剧中人物与贵族精神和气质的契合,无论有意或无意,都尊重了“人家的民族化”。吴琼花在侦察任务中,从不遵守纪律、开枪打伤南霸天,到成长为一名共产主义战士,其积极向上、不怕困难的身体表达,高度契合芭蕾“向上”“追求理想的精神境界”的身体气质。

《红色娘子军》的成功,有其独特的历史际遇和社会土壤,可谓是天时、地利、人和。20世纪20年代末到60年代初,戏剧芭蕾独霸苏联舞坛。从文化与人种的角度而言,这种芭蕾形式并非属于苏联外来的艺术形式,其诞生与发展从未离开也不可能离开芭蕾的基因和审美,因为这些“枝干”都是从同一芭蕾根系中长出的。戏剧芭蕾虽在60年代后期逐渐让位于交响芭蕾,但其重视戏剧结构、重视现实生活与时代风格、思想性强等特点,契合了当时中国对舞蹈艺术创作的需求。换言之,苏联已然发展成熟的戏剧芭蕾在某种程度上,深刻地影响了中国芭蕾的“起点”。

《红色娘子军》的成功仅是个案,不能作为一种普遍的成功经验而沿用。从题材上说,其格局具有宏大的国际视野,共产主义战士绝非直属某一民族,是真正的全人类视野。从审美风格上说,当时的苏联依旧是世界芭蕾中心之一。戏剧芭蕾的辉煌使得《红色娘子军》在当时的芭蕾艺术审美与接受上,极易得到认可。20世纪60年代末期,随着交响芭蕾的发展,芭蕾艺术的审美与接受随之发生变化。

作为世界性艺术的芭蕾,其题材、体裁和表现形式上有其自身发展的规律。表面上看,《红色娘子军》的成功是中国芭蕾民族化的产物,但其“根”深植于苏联的“戏剧芭蕾”。可以说,中国芭蕾的起点是站在“巨人”的肩膀上,自己并未有“根”,所以很难自动地契合芭蕾艺术自身发展的规律。“民族化”正是中国芭蕾依循艺术发展规律的显现——寻找自己的“根”。但置于芭蕾艺术的发展中看的话,这种“寻根”的方向是有问题的,因为芭蕾的“根”不在我们民族的文化中,而是在其他民族的文化中。

(二)以地缘关系为基础的“民族化”概念与芭蕾艺术精神相矛盾

中国芭蕾“民族化”之“民族”概念带有很强的地缘性,这样的地缘性意在强化“中国芭蕾”有着与其他民族相区分的“中国”身份。

题材的“中国化”是中国芭蕾“民族化”路径中认定的“民族属性”之重要表现。而作为世界艺术的芭蕾,在精神世界的探索应是全人类范围的。在题材上的“民族化”限定,不见得一定不能创作出优秀作品,但很容易与原本就是世界性的芭蕾艺术渐行渐远,成为彻底的“民族化”艺术。《和平鸽》《鱼美人》未能冠以“芭蕾舞剧”之名,此原因为其一。这种“民族化”路径,可能是一把打开通向世界的钥匙,同时也可能是将自己囚于门内的锁。

事实上,人类精神世界里的“真、善、美”不分国籍、种族,西方的“贵族精神与气质”亦复如是,只不过名称不同而已。在中国文化中,它也许就是“君子之浩然正气”、“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”之英雄气、“贫贱不能移、富贵不能淫、威武不能屈”之大丈夫气。中国的原创芭蕾应以契合芭蕾的贵族精神与气质为宗旨去选材与创作,可以是本民族的题材,同样也可以创作西方文化题材,其创作视野应放之全人类,而不应有“民族化”的题材限制。且看西方电影,不也有《功夫熊猫》《花木兰》等中国题材在世界电影舞台上绽放光芒?虽是中国题材,迪士尼的动画片却不会掩盖其一贯的特色。

可见,这样具有民族题材限定性的中国芭蕾“民族化”,既不能顺应未来“人类命运共同体”的发展格局,也未契合芭蕾的世界属性。

(三)中国传统舞蹈语言与创作手法芭蕾化式的“民族化”,无法契合芭蕾身体语言的根本气质

作为西方古典舞的芭蕾,它的身体感知被历史与社会构成的信仰空间所影响。世俗中的欲望通过芭蕾加以升华和净化后,以超现实方式表现出来,意味着内在的真和善。这是一门理想与内省并存的高雅艺术,它包裹着几个世纪以来形成的宫廷礼仪做派和文化密码,逐渐发展成了内容与形式已然高度契合的成熟艺术。历史的、社会的、信仰的、贵族的身体文化生成的芭蕾身体语言,自有其科学、完备的训练体系和艺术语言,有其自身的身体语言“语法”与表达逻辑,是西方舞蹈文化的身体母语。西方现代舞、当代舞、现代芭蕾等舞蹈形式的出现都源于这一身体语言博物馆,而珍藏于“博物馆”的身体语言文化无法改变也不必改变其本质。

中国芭蕾除了题材的本土化,另一“民族化”倾向表现在舞蹈语汇与创作手法的“中国化”——即将古典芭蕾的语言与中国传统舞蹈的语言相结合,如《红色娘子军》《白毛女》等。此种常见的语言生成模式是下半身用“芭蕾”的元素,上半身用“民族”的元素,既生硬且又不易得到认可。

受西方文化影响的芭蕾身体有着脱离地心引力般轻盈、缥缈,高度契合了跳出世俗、奔向理想精神世界的贵族气质。“如果讲民间舞蹈难就难在风格,那么可以说芭蕾舞妙就妙在气质。”于中国传统舞蹈的身体语言而言,这样的契合是有难度的。“拿着扇子敲着鼓,跳着花灯扭秧歌”的舞蹈身体更多的是眷恋大地,享受当下。两种“语法、语义、语音”完全不同的身体语言,很难生成一种语言去完成艺术的表达与交流。故,此“民族化”不可取。

于我们而言,学习芭蕾,就像是学习身体母语之外的一门身体语言,其意义在于学习文化与身体语言的契合,以及其身体语言的表现方式。就像文字语言般,汉语“苹果”与英文“apple”各有各的音律美,各自与其自身文化契合。我们不会因为在学习英语的过程中因为能够流利地掌握英语而提出“英语汉语化”。就像用英语翻译的中国古诗词,怎么也无法完全表达中国诗词的叙事方式与意象之美,中国芭蕾的发展亦复如是。

三、中国芭蕾发展的可行性路径

国家层面提出的弘扬“人类命运共同体”的文化理念是站在全人类的视野中对“国际化精神”最好的阐释。中国芭蕾也应真正顺应时代,站在“全人类”的视野中发展。

(一)逻辑起点——国际化的视野

且看“民族化”与“国际化”之关系。民族化与国际化是部分与整体的二元性关系,亦可说是个性与共性的关系。民族化是民族历史发展中的结晶,希望将其自身文化经验纳入国际化的视野,让更多人认同。换言之,“民族身份的存在是相对与世界而存在的。只有当我们走出去,走入别人视野的时候,我们才可能被赋予‘民族的’身份”。国际化则更多的是突出某种“多民族”所普遍认同的基本理念或规则,是建立于民族化的基础之上的、世界文化共融性和多元化的体现。

在芭蕾发展历史上作出重要贡献的法国,走的是一条先“国际化”,而后“民族化”的路径。无论是法国宫廷芭蕾舞时期的艺术总监吕利,还是浪漫主义时期的芭蕾女神塔里奥妮,再到20世纪领军巴黎歌剧院的努里耶夫等等“外国人”,他们都在法国的艺术舞台上大放异彩。法国以开放与包容的姿态,为来自各国各地的芭蕾艺术家们搭建了国际性的平台,确立了自己芭蕾国际地位和影响力后,再逐步建立和发展起法国芭蕾学派。

以此为鉴,近年来,有学者提出“中国芭蕾学派”的概念。但需要思考的是,其一,目前的中国芭蕾能否构成一个学派?其二,如何才能形成一个学派?本文不就此问题做深入探讨,可以肯定的是,“用芭蕾的方式讲本民族的故事”,并不是学派建立的唯一路径。

虽然,按照艺术的一般规律,在影响和范围上的国际化,并不意味着艺术完全的“趋同性”,需要各艺术在世界艺术格局中体现出民族特色,彰显民族审美趣味、民族精神和时代风采。但共性的特征是部分之和能够成为整体的基础。

如文章之前所述,芭蕾已然是一种民族化了而后走向国际化的世界性艺术。就中国芭蕾的发展而言,全世界的芭蕾在审美上都是同质的,作为西方文化产物的芭蕾,用东方民族的文化去消解,既不可取也不可能。当然,从另一层面说,提出这个概念,至少是中国芭蕾可能的定位和理想的目标——以“具有中国特色的芭蕾”占据世界芭蕾的一席之地。

可以预见到的是,从当代西方艺术百年史看,艺术的世界体系的存在是当代艺术世界一个可经验到的事实。20世纪初至六七十年代,流派纷立、泾渭分明。发展至今,西方艺术发展也已进入综合发展期,淡化了流派分野。如此,在芭蕾流派之间的差异逐渐模糊,建立起共同的国际化风格时,中国芭蕾应在训练上、作品上,扎扎实实打好古典芭蕾的基础。以此基础,团结所有力量,重视芭蕾理论与实践研究相结合,从芭蕾发展史的角度,研究和顺应芭蕾艺术本身发展的规律,成为引领世界芭蕾发展方向的生力军,思考中国芭蕾发展的方向。

(二)实践路径——身体叙事的中国化

完全意义上的西化,也不是中国芭蕾发展的最好途径。

刘厦静在其博士学位论文《论巴兰钦新古典主义之“新”》一文中,深入地探讨了巴兰钦的成功之道:“其一,深深扎根于正统俄罗斯古典芭蕾,找准特定历史时期美国社会的主流价值观念,把握其总体精神面貌,并将其转换成全新舞蹈语汇;其二,教、学、编三位一体,有机结合、密切联系、相辅相成,以达到训练与风格的统一;其三,理性科学方法与感性创作观念完美结合。其四,舞蹈语言储备丰富、多元。”可以看出,巴兰钦非常清楚地明白,于芭蕾的发展而言,古典芭蕾的身体技术标准、审美准则一定要遵守,而在此原则下,尊重身体本来的运动法则,探索身体在时间和空间的占有形式——身体叙事方式是可以发展变化的。巴兰钦、基里安、贝雅等芭蕾大师的成功,同样得益于对身体观以及身体与时间、空间关系的思考。

“观念是艺术进步的发动机,是艺术的大脑。”作为以身体为载体的舞蹈艺术,不同时期的文化观与其当下的艺术形式同步地滋养着、规训着身体的艺术表达。芭蕾在意大利播下种子,在法国发芽生长,在俄罗斯变成参天大树。从情节芭蕾、浪漫芭蕾、古典芭蕾、戏剧芭蕾、交响芭蕾、无情节芭蕾再到现代芭蕾、当代芭蕾诸如俄罗斯艾夫曼芭蕾舞团心理芭蕾等,都是在西方身体观中,在“身与心”“肉与灵”的二分架构、“形与情”或“形式与内容”的二元结构下,或是偏重形式,或是重视内容,于重情还是重形的身体叙事中,呈现出了芭蕾“身体叙事”方式的多样化。

如文章之前所述,中国芭蕾民族化主要体现在内容民族化——题材是中国的;语言民族化——语言有中国传统舞蹈的特色。事实证明,民族化探索中有成功的作品,但不足以成为真正有“中国特色”的芭蕾。因为,这种方式仍然是内容与形式二元性结构下的探索。思考中国芭蕾“特色”之处,独特的东方身体文化是非常值得探讨的。

“气化身心而归于一体”是中国经典思想对人之整个身心的基本认知。中国文化是天人之际与人人之际的身心性命文化,就身体这一面看,甚可说是一种大身体文化——“气—场域”的身体性文化。中国古代人体观出“形—气—心”的三元结构。于艺术而言,这种三元结构的思维模式就像在内容与形式外,有一个“第三方”来整合“内容与形式”“形与情”。中国传统身体文化中与“形”和“神”成三足鼎立之态的便是“气”。关于“气”的内涵,在此不赘述,仅以此来说明中国文化独有的身体叙事特质与身体思维方法。

按照中国传统身体文化中的三元结构来探索中国芭蕾,兴许会给我们更多的启发。身体即是内容,古典芭蕾的身体语言即形式。用古典芭蕾的语言以及中国“气化”身体的理想,去“体知”中国身体文化中所涵盖“至为本我的身体、天人一体的身体、身心一如的身体、知行合一的身体、即用显体的身体、以生训身的身体、阴阳男女的身体、族内生成的身体、身神相通的身体、以文明身的身体”,不关注于文学文本,而关注于东方文化的身体与西方芭蕾语言以及两者一体后的那个“气化”后的意境。这种具有中国传统文化特色的“身体叙事”,即契合古典芭蕾超凡脱俗、不染红尘的先天气质,在身体内容上与古典芭蕾跳脱尘世欲望的精神相契合。

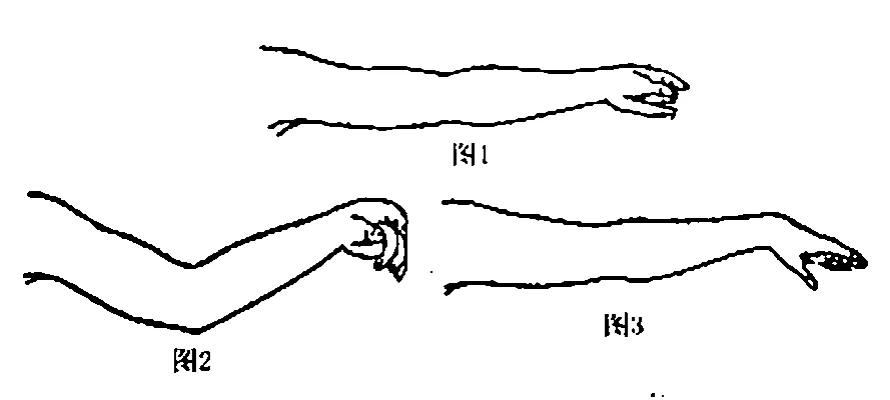

沿此路径探索,我们不可避免地将要建立与积累与之相应的芭蕾语言,以意大利学派、法国学派和俄罗斯学派在手臂姿势的差别(如图)为例:

图1是俄罗斯式,图2是法国式,图3是意大利式。瓦岗诺娃认为,法国学派已然带有衰落时期的特征——舞姿萎靡,肘部下垂;而意大利式显得过于强有力,容易导致身体的僵硬;俄罗斯式则吸取了法国学派和意大利学派的优点,综合了两者。单纯从训练角度上说,俄罗斯学派的手型比法国学派手型更有利于身体的控制,使后背更具有挺拔感,较之意大利学派的僵直线条又更为柔和。这就像归属于同一语种下的方言,虽然语法、语义不变,但语音略有差别。于古典芭蕾而言,不同学派的七位手在姿态上虽略有差别,但在几何图形上的空间本质并未改变。

汉语因其表达方式的不同有绝句、赋、词、曲等体裁。以此类比,扎根在八面体的芭蕾身体几何空间基本运动法则与路径,体知身体“气化”与芭蕾语言的契合,逐渐生成和积累带着中国身体哲学“语音”的芭蕾语言,以此扎实的身体语言资本,去探索具有中国身体叙事特点的芭蕾新体裁,也未尝不可。当然,这需要时间的积累,更需要中国芭蕾几代人的努力。

结语

芭蕾“民族化”是中国芭蕾在特定历史和社会条件下的选择,且在题材和语言民族化的创作路径中,成功上演了《红色娘子军》这样获得认可的原创舞剧。然则,芭蕾本就是“民族化”了的、内容与形式高度契合的艺术,无论从宏观的国际视野,还是微观的舞蹈身体语言,中国芭蕾民族化路径在终极追求上与芭蕾艺术的精神和气质相悖。因此,我国继续探索既定的芭蕾民族化的道路,将很难融入到世界芭蕾发展的主流中。回归到全人类的理想精神世界,关注于中国传统的身体哲学,以古典芭蕾的身体语言为形式,以身体为内容,以“气”体知身体内容与芭蕾语言形式,积累有“中国语音特点”的芭蕾身体语言,探索新的芭蕾体裁,不失为探索中国芭蕾发展的新路径。

注释:

[1] 王克芬,隆荫培主编.中国近现代当代舞蹈发展史[M].北京:人民音乐出版社,1999:210.

[2] 现代汉语词典(第七版)[M].北京: 商务印书馆,2019.

[3]〔美〕凯阿里伊诺霍牟库,刘晓真译.一个人类学家的视角:芭蕾是民族舞[J].北京:北京舞蹈学院学报,2016(3):117—118.

[4] 李杰明.“芭蕾复兴”好吗——“民族化”的悖论[J].福建艺术,1996(12).

[5][7]王红川.国际化视野中舞蹈民族属性的悖论——法国访学纪略[M].北京:中国人民音乐出版社,2009:232,228.

[6]刘厦静.论巴兰钦新古典主义芭蕾之“新”[D].北京:中国艺术研究院,2014:108.

[8]周与沉.身体:思想与修行——以中国经典为中心的跨文化关照[M].北京:中国社会科学出版社,2005:51.

[9]张再林.中国古代身道研究[M].北京:生活﹒读书﹒新知三联书店,2014:56-61.

[10][11]〔苏联〕阿格丽宾娜·雅科弗列芙娜·瓦冈诺娃.古典舞蹈基础[M].朱立人译,北京舞蹈学院内部教材,1961:37,37.