水南古村传统生态智慧的多维解读及思考

张成龙 孟凡宇 赵宏宇

(吉林建筑大学 建筑与规划学院,长春 130118)

0 引言

自2012年北京涝灾之后,城市洪涝问题引起全国上下的密切关注.“雨洪管理”的相关研究也伴随着“城市看海”问题的日益严重而持续增强.据新华社报道,2016年7月的特大暴雨,长春、吉林、沈阳和大连等东北城市皆有严重的城市内涝问题.虽然这和“百年一遇”的强降雨有关,但仍引起人们深刻的反思.在遭受过不应有的忽视历史过程后,如何审慎地处理人与自然的关系,感悟生态智慧与生态实践的深刻意义是人类与自然互惠共生的必要前提[1].传统村落的生态实践智慧是“人类在对人与自然互利共生关系深刻感悟的基础上,成功从事生态实践的能力”[2],应该努力研究、挖掘、继承、深化并发展人类历史积淀下的这些宝贵财富,尤其是同一地区的不同民族的传统生态智慧,以期为当今城市雨洪管理实践寻找更有效的解决方案[3].

1 朝鲜族传统村落选定及其适用性分析

1.1 民族典型性

朝鲜族作为中国东北地区的拓荒者和水稻种植的先行者[4],形成了具有民族特色的生态智慧与生态实践观念.作为最复杂的社会-生态系统,传统村落自其形成便持续遭受来自外界和自身的各种干扰与灾害.面对灾害,不同的民族应对的差别很大[5].朝鲜族在中国历史悠久,已有数百年.伴随着清朝后期朝鲜国内发生大饥荒,“朝鲜茂山对岸六道沟诸处,间有朝鲜人冒禁私垦者,渐次蔓延”[6].在白山黑水之间,勤劳勇敢的朝鲜族人民延续了以稻作生产为主导的农耕文化,在其影响下,在不断协调人与自然的关系过程中,达成了人与自然和谐相处的状态,并由此形成了突出本民族心理的农耕文化圈.延边地区的朝鲜族水南古村将丰富的农耕文化遗产较为完美的遗留下来[7],可以说朝鲜族是东北地区传统农耕文华的典型代表[8].

1.2 地域典型性

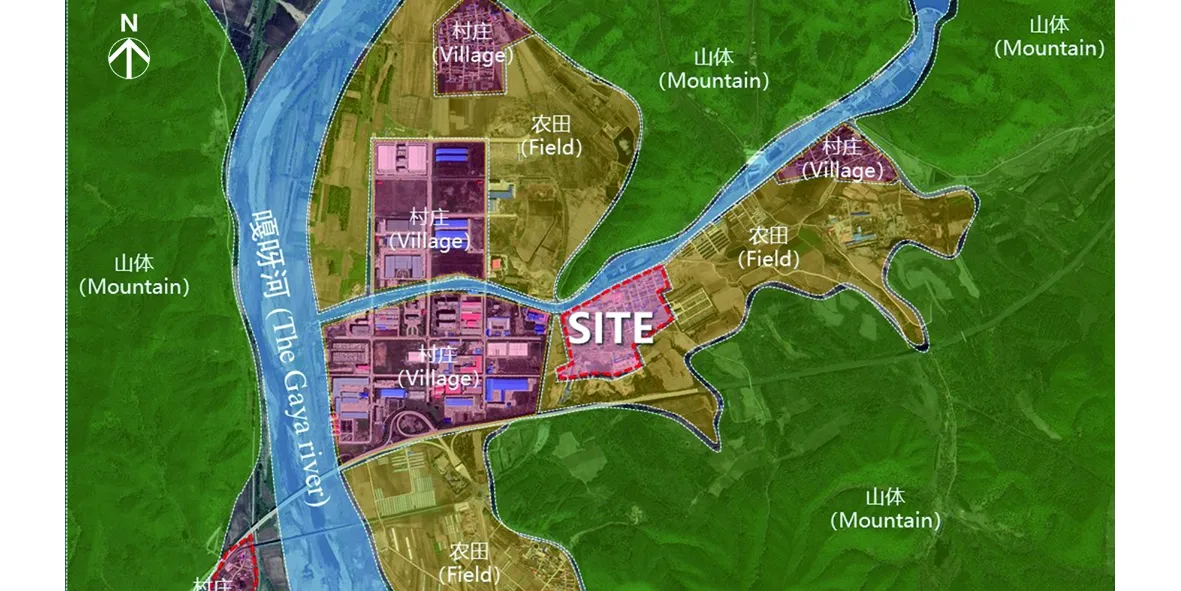

水南古村较为整体性地遗留了传统生态智慧脉络.水南古村位于嘎呀河的冲击平原之上,在其漫长的历史发展过程中,受到外界冲击影响较小,自然资源得以有效保留,其原有的生产生活方式得以延续.水南古村至今已有130年的历史,是第三批国家级传统村落,是典型的朝鲜族聚居村.村落的原著居民主要来自咸镜北道朝鲜难民[9],延续了朝鲜族传统的稻作生产生活方式,很多农耕习俗流传至今,与此同时,也形成了一套适用于寒地气候和具有民族特色的生态智慧手段.

1.3 对生态环境的充分适应性

水南古村能够延续至今而依然具有鲜活的生命力,关键在于朝鲜族先民能够通过空间选址布局以及空间的运行维护等措施和手段,实现对当地气候、灾害环境的高度适应性.

首先,水南古村能够通过空间选址布局实现对严寒气候的适应性.水南古村位于建筑气候分区中的IC区(严寒地区),1月平均气温≤-10℃.水南古村通过空间选址,合理调适与自然山水之间的关系等手段,以此来实现村落对气候的充分适应性.与此同时,在建筑单元层面,通过调整建筑与风向之间的关系,来实现建筑对气候的充分适应性.

其次,水南古村通过对地形微处理,结合生产生活空间的合理布局等手段来调节地表雨水径流的存蓄问题,以此抵御自然灾害.水南古村位于长白山中低山地,其主要面临的生态环境挑战为洪涝、水土流失以及旱涝分布不均等问题.水南古村能通过自身空间的调节以应对北方的季节性降水不均,包括对泥石流和旱涝问题的有效应对.

图1 水南古村的选址Fig.1 The site of the Shuinan ancient village

2 水南古村的传统生态智慧多维解读

2.1 沟域层面的选址布局

水南古村在沟域层面的生态智慧主要体现在对寒地气候的充分适应性,体现了天地人三者合一的生态和谐观念.水南古村位于建筑气候分区中的IC区(严寒地区),其通过“风水吉地”的选址手段来抵御严寒地气候条件.在村落的选址和建设上,选择在封闭、领域化的,与外界联系并不发达的自然环境中,利用被围合的平原、流动的河水、丰富的山林资源等,既可以保证自给自足的稻作生产生活,又为他们创造一个比较理想的生态环境(如图1所示).同时,水南古村充分借用北侧横亘的山脉,作为阻挡冬季寒冷气流的天然屏障.整个村落坐北朝南,尽量接受较多的太阳辐射.

在空间布局层面,充分适应自然,因地制宜.水南古村强调山水田居的和谐交融,以实现对自然资源优势的最大转换.根据地势的高差,从高到低依次形成“山-水-田-居-田”的村落空间布局(如图2所示).生活居住区布置在平缓地带的高处,保障了生活空间的安全性.山地下面布置了大量的经济果树,作为缓解洪峰的重要保障.农业生产区布置在生活区域与河流之间的低洼地带,方便在旱季利用河水灌溉,并且能够作为雨季洪峰缓冲的重要调蓄设施,体现了水南古村对于自然灾害的韧性应对.

图2 水南古村空间布局的纵向剖面Fig.2 The profile of the spatial pattern of the Shuinan ancient village

2.2 村域层面的布局形式

水南古村的布局形式是适应严寒气候的重要产物.水南古村的整体布局形式如图3所示,建筑平行于道路,垂直于冬季主导风向,形成较为规则的行列式布局形式.建筑之间间距较大,可以享受到充足的阳光,并且垂直于冬季主导风向,以便更好地抵御冬季寒冷气流.道路体系方面,水南古村秉承了朝鲜半岛传统的道路布置手法,不规则性和整体性的有机结合,形成网状的道路体系.水南古村属于严寒地区,为了获得足够的阳光,院落布局通常坐北朝南,充分利用自然光照,按轴线组合,创造“藏风聚气”的优质环境,形成良好的生态局部小气候.

图3 水南古村的布局形式Fig.3 The layout of the Shuinan ancient village

温馨和睦的街巷交流空间.朝鲜族崇尚和睦的邻里关系,水南古村的街巷作为重要排水路径的同时,又是其相互交流的重要节点空间.朝鲜族的院落以北面房屋和三面围墙转合而成,形成尺度宜人的相对独立私人领域单元.前院是巷道和住宅之间的前导空间,使居家与街巷形成一定的缓冲隔离,以保持院内的相对安静和私密性.院墙依托当地特色的岩石和泥浆堆砌而成,高1m左右.左邻右舍之间可以在院内与街巷之间保持交流,形成了如图4所示的街巷交流空间,反映了朝鲜族的亲密、友好、和睦的邻里关系.

图4 街巷交流空间Fig.4 Street communication space

2.3 功能单元的营造与管理

水南古村传统的“街-墙-院”聚居模块单元是以朝鲜半岛的庶民阶层院落为基础,根植于地域特色,在讲究风水的同时增加了邻里之间的社会交往.

空间的复合化利用.水井作为重要的生产空间,同时又是水南古村的重要的礼仪生活空间.在水南古村的中心位置有一口百年老井(如图5所示),承载了全村的生产生活用水.在村落的慢慢发展过程中,逐渐围绕百年古井形成村落的活动广场,并在此结合秋收时令等定期举办朝鲜族丰富的礼仪活动.包括朝鲜族人民的宗教信仰的仪礼活动和娱乐活动等,如在中秋节举行的收获感谢礼仪,比如农乐舞,欢歌笑语,手舞足蹈,感谢上天的恩赐.

图5 百年老井的位置 Fig.5 The location of the well a hundred years ago

地域材料地生态化利用.其生态智慧观主要体现在朝鲜族先民根植于地域环境,利用乡土材料进行功能单元的营建和管理等,其主体材料来自于在地性的自然资源,可以降低造价,减少成本,节约能源,强化“资源节约型”的民族向往.如对水稻材料的多种利用,充分应用到了水南古村先民生产生活的方方面面.朝鲜族以水稻耕作为生,稻草在当地物产丰富,并且结合当地盛产的蒲草、紫芒、戸華等丰富的自然资源,将其作为重要的生产生活原材料.如朝鲜族居民将稻草、蒲草等编织成屋顶分水岭的草帘,罩在屋顶之上,再用稻草编制而成的盖子一层层铺在上面,用蒲草编织而成的草绳加以固定[10].在墙体和台基营建上更多地选用当地盛产石材和泥装,形态圆润,风格朴实.朝鲜族民居的墙体一般高1m左右,在用树枝和稻杆编织的网格状结构基础之上,填充掺杂了稻草的泥土来稳固墙体,并用砂浆抹面,刷上白灰,整个墙体干净明亮,风格朴实无华.

3 水南古村传统生态智慧的当代启示

本文对长白山地区水南古村的传统生态智慧,从沟域中的选址布局、村域中的布局形式以及功能单元的管理和营造等多维角度,解析和凝练了朝鲜族传统村落的生态智慧,对我国当代东北地区的城市雨洪管理提出重要的启示意义:

(1) 当代城市雨洪管理关注视角,应该更多地关注中国传统的生态智慧观.我国现代的雨洪管理体系绝大多数依托于西方已有的知识体系,其很多移植过来的工程技术手段出现很多“营养不良”现象,中华民族传统的生态智慧反而并未得到足够的重视.在当代城市的雨洪管理建设过程中,学习西方雨洪管理知识体系的同时,应更加关注我国不同民族的传统村落在适应自然过程中产生的传统生态智慧.

(2) 当代城市雨洪管理应顺势而为,更多地顺自然地势,适应自然,让自然做功.当代雨洪管理体系不应该仅推崇用工程技术解决城市雨洪问题,还应该推崇对自然的充分尊重和适应,学会让自然做功,通过自然的手法来消解雨洪问题,尽可能采取低成本、可持续的雨洪管理手段.

(3) 在当代城市雨洪管理建设工程中,应秉持中国传统生态文化中“节用、爱物”的态度,更加强调空间的复合化利用与地域材料的生态化利用.当代雨洪管理体系应结合市民的生产生活等不同空间属性来构建,以达到复合化利用的目的,更加强调资源节约型社会的建设,其资源的利用更应强调在地性的乡土材料.

4 结语

本文基于民族典型性、地域典型性以及对生态环境的充分适应性等三大基本准则,挑选出水南古村作为东北地区朝鲜族传统村落的典型案例,通过对其生态智慧提炼与挖掘,探讨了在沟域、村域以及功能单元等3个层面的生态智慧,并为当代城市雨洪管理提供一些经验和借鉴.