基于非靶向代谢组学技术的胆石症血浆代谢标志物的初步探讨*

徐红丽 李泓澜 马 骁 王 静 舒晓鸥 项永兵&

上海交通大学医学院附属仁济医院 上海市肿瘤研究所 癌基因及相关基因国家重点实验室和流行病学研究室1(200032) 美国范德堡大学流行病学中心2

背景:胆石症是胆道系统最常见的疾病之一,有关胆石症代谢组学的研究目前尚无报道。目的:应用非靶向代谢组学技术筛选胆石症患者的血浆代谢标志物。方法:基于上海市男、女性健康队列开展胆石症血浆代谢谱预初实验。应用超高效液相色谱-四级杆飞行时间质谱(UPLC-QTOFMS)和气相色谱-飞行时间质谱(GC-TOFMS)技术检测43例基线期胆石症患者和43名年龄配对健康对照者的血浆代谢物,采用主成分分析(PCA)、正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)以及t检验筛选胆石症患者的特异性代谢物。通过Logistic回归分析构建胆石症预测模型,以ROC曲线对模型进行初步评价。结果:UPLC-QTOFMS和GC-TOFMS共检测出血浆代谢物618个,根据OPLS-DA VIP>1.0且t检验P<0.05的筛选条件,筛选出差异代谢物30个,由其中的2-甲基-4-戊烯酸、磷脂酰乙醇胺PE(p-16∶0e/0∶0)、顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸、2-氨基丁酸、尿酸、瓜氨酸、S-异戊烯基-L-半胱氨酸、羟环己脲和2,3-环氧甲基萘醌九个代谢物构建的胆石症预测模型ROC曲线下面积(AUC)为0.97,敏感性和特异性分别为95.4%和88.4%。结论:胆石症患者的血浆代谢谱发生明显变化,由其中9个差异代谢物构建的预测模型能较好地区分胆石症患者与健康对照者。

胆石症(cholelithiasis)是胆道系统最常见的疾病之一,主要发生于胆囊和肝内、外胆管,是一种世界范围内高发的疾病。调查显示,我国1989年胆石症患病率为6.27%,随着国人生活条件和营养状况的改善,胆石症发病率呈逐年上升趋势[1]。胆石症是胆囊癌发生的重要危险因素,并与肝癌的发生以及全人群死亡率增加有一定联系[2-5]。胆石症发病的危险因素包括性别、年龄、饮酒、蛔虫史、肥胖、多次妊娠、胆石症家族史等[6-7]。在胆石形成过程中,胆汁成分和理化性质的改变起重要作用,胆固醇结石约占胆结石的90%,其发生与脂质代谢异常尤其是胆固醇代谢异常密切相关[8],而年龄增长、肥胖、遗传等多种因素均可影响胆固醇代谢。然而目前尚未见有关胆石症代谢组学(metabolomics)的研究报道。本研究应用超高效液相色谱-四级杆飞行时间质谱(UPLC-QTOFMS)和气相色谱-飞行时间质谱(GC-TOFMS)技术,对胆石症患者和健康对照者的血浆样本进行代谢组学检测,探索胆石症患者的血浆代谢标志物,以期为胆石症发病机制和早期诊断的研究奠定实验基础。

材料与方法

一、主要仪器和试剂

质谱仪:UPLC-QTOFMS(Waters公司),GC-TOFMS(LECO公司);台式高速冷冻离心机(Eppen-dorf公司);甲醇、乙腈(Thermo Fisher公司);4-氯苯丙氨酸、十七烷酸、吡啶、甲氧胺、三甲基氯硅烷、双(三甲基硅基)三氟乙酰胺以及所有标准品(Sigma公司)。

二、样本来源

研究对象来源于上海市男性和女性健康队列,包括43例胆石症患者和43名健康对照者。病例为基线调查时曾被诊断为胆石症的患者,健康对照者为年龄配对的基线调查时无胆石者。男性队列建立于2002—2006年,包括61 478名上海市40~74岁男性居民;女性队列建立于1996—2000年,包括74 940名上海市40~70岁女性居民。两个队列采集的基线资料包括人口统计学资料、生活方式、体力活动、疾病史、身体指标测量数据等;同时采集静脉血,分离血浆、白细胞和红细胞,样本于-80 ℃长期储存。研究方案经上海市肿瘤研究所伦理委员会审核批准,所有参与者均签署知情同意书。

三、方法

1.样本前处理

GC-TOFMS检测样本前处理流程:在50 μL血浆中加入10 μL 4-氯苯丙氨酸水溶液(0.1 mg/mL)和10 μL十七烷酸甲醇溶液(1 mg/mL)作为内标,混匀后加入175 μL甲醇、氯仿混合剂(3∶1,v/v),旋涡混匀30 s后-20 ℃静置10 min,继以12 000 r/min离心20 min。取200 μL上清液于玻璃衍生瓶中,室温真空干燥。干燥后样品采用两步衍生法进行衍生,先加入50 μL以吡啶溶解的甲氧胺(15 mg/mL)反应90 min,再加入50 μL含1%三甲基氯硅烷的双(三甲基硅基)三氟乙酰胺反应60 min。

UPLC-QTOFMS检测样本前处理流程:在40 μL血浆中加入20 μL 4-氯苯丙氨酸水溶液(30 μg/mL)作为内标,混匀后加入500 μL乙腈、甲醇混合液(9∶1,v/v),旋涡混匀2 min后-20 ℃静置10 min,继以12 000 r/min离心20 min。上清液转入采样瓶中。

为避免系统误差,两组血浆样本按随机顺序进样检测,每检测10个样本插入1个质控(QC)样本。研究中QC样本相对标准偏差(RSD)小于15%,表明仪器精密度良好,运行稳定。

2.GC-TOFMS分析条件

气相色谱条件:色谱柱为DB-5MS(30 m×250 μm I.D.,0.25 μm);进样口温度270 ℃;载气为高纯氦气,流速1.0 mL/min。升温程序:80 ℃,2 min;10 ℃/min升至180 ℃;6 ℃/min升至230 ℃;40 ℃/min升至295 ℃;295 ℃维持8 min。

质谱条件:质谱分析采用TOF/MS,电离方式为EI;电子能量70 eV;离子源温度220 ℃;接口温度270 ℃;扫描范围30~600 m/z。

3.UPLC-QTOFMS分析条件

液相色谱条件:色谱柱为Waters BEH C18(2.1 mm×100 mm,1.7 μm)。正离子源(ES+)流动相为含0.1%甲酸的水溶液(A)和含0.1%甲酸的乙腈溶液(B);负离子源(ES-)流动相为水(A)和乙腈(B)。梯度洗脱程序:0~1 min,1%~20% B;1~3 min,20%~70% B;3~8 min,70%~85% B;8~9 min,85%~100% B;1 min,100% B。柱温40 ℃;体积流量0.4 mL/min;进样量5 μL。

质谱条件:质谱分析采用Q-TOF/MS,质谱使用ESI离子源,于正、负离子(ESI+/ESI-)模式下采集数据,毛细管电压3.0 kV/2.5 kV(+/-),采样锥电压35 V/40 V(+/-),离子源温度120 ℃,进样锥气流速度50 L/h,脱溶剂气温度450 ℃,脱溶剂气流速度900 L/h。扫描范围50~1200 m/z,扫描时间0.3 s。

四、统计学分析

GC-TOFMS数据由ChromaTOF 软件(v 4.24,LECO公司)进行处理,转化为含有样本信息、峰保留时间和峰面积的CSV数据矩阵。采用内标对数据进行标准化处理,并排除内标峰、假阳性峰(包括噪音、柱流失和衍生物化学试剂峰),进行峰面积的归一化。利用工作站自带软件将检测结果与NIST 11数据库(National Institute of Standards and Tech-nology Mass Spectral Library)标准质谱图进行比对(匹配度>70%),比对结果以自建标准品库进行验证(~1 200种内源性代谢物)。UPLC-QTOFMS获得的原始数据由MarkerLynx软件(v 4.1,Waters公司)进行提取,完成去噪音、峰提取、峰排列、对齐、合并、缝隙填补、数据导出等处理,输出保留时间、质荷比和峰强度/面积的三维数据矩阵。

将GC-TOFMS和UPLC-QTOFMS获得的数据矩阵导入多变量统计软件SIMCA-P+(v 12.0.1,Umetrics公司)进行主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)。对于多维统计分析变量权重值(VIP)>1.0的差异代谢物,进一步采用两独立样本t检验进行筛选(P<0.05)。最后,利用KEGG数据库(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,https://www.genome.jp/kegg/)对差异代谢物进行代谢通路富集分析[9]。

应用SAS 9.3统计学软件,采用χ2检验或两独立样本t检验分析病例组与对照组间性别、年龄、体质指数(BMI)的差异;应用MedCalc 15.2.2统计学软件,采用Logistic 逐步回归构建胆石症预测模型(纳入标准为P<0.05),对所构建的预测模型进行ROC曲线分析,计算ROC 曲线下面积(AUC)以及模型敏感性和特异性[10]。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、一般资料

病例组和对照组基本情况见表1,两组间性别、年龄、BMI差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 病例组与对照组基本情况比较

二、代谢数据多维统计分析

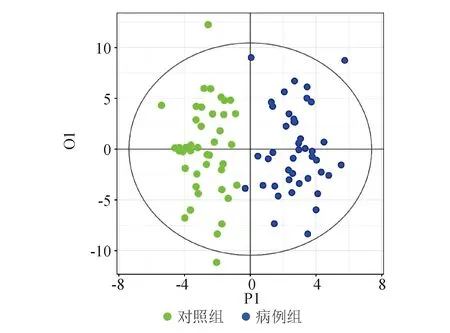

GC-TOFMS和UPLC-QTOFMS共检测出血浆代谢物618个。病例组和对照组样本代谢组学数据的PCA得分图显示两组样本得分点存在较多重叠,区分度不理想(图1),需进一步分析;进一步行OPLS-DA分析,由图2可见两组样本能得到较好的区分,模型R2Ycum和 Q2cum分别为0.834和0.082。为检验模型数据是否过拟合、重现性是否良好,对模型进行1 000次内交叉验证,Q2回归线与Y轴截距为负值,表明模型稳定有效。

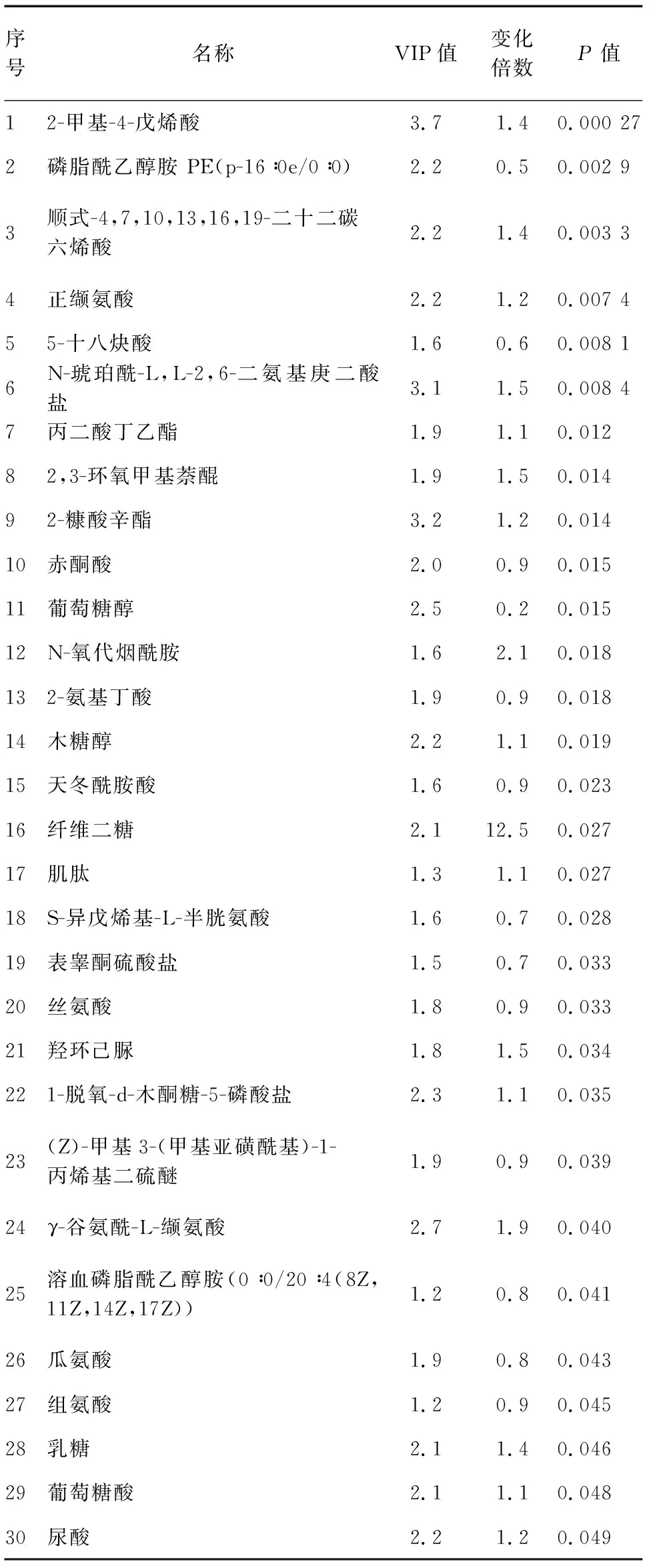

三、差异代谢物的筛选和代谢通路分析

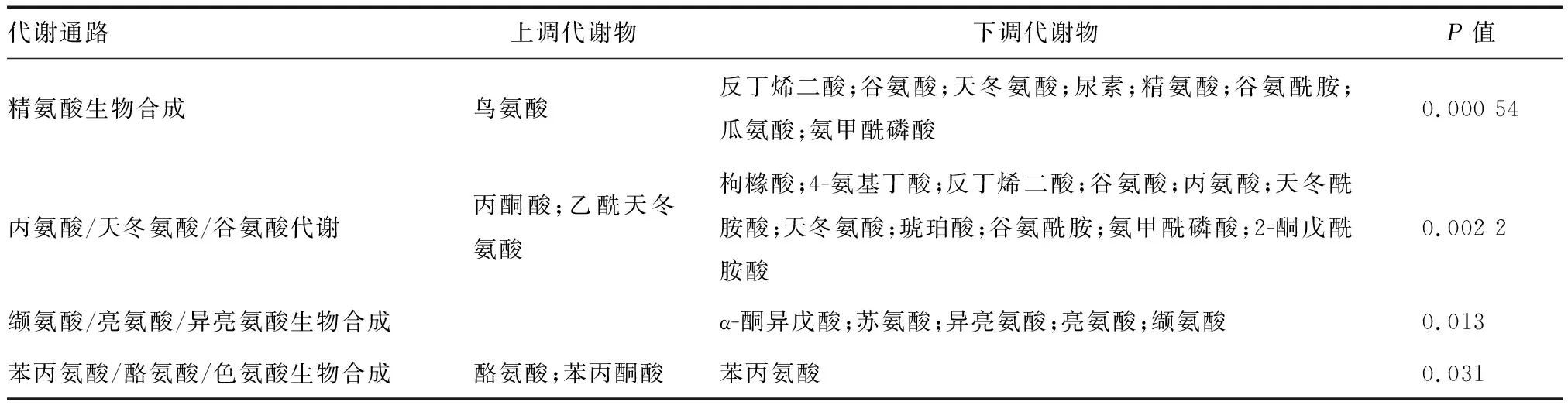

根据由OPLS-DA模型获得的特征变量VIP值,筛选出VIP>1.0且t检验P<0.05的差异代谢物共30个(表2)。病例组血浆中多种脂肪酸、氨基酸、糖等代谢物水平出现异常。与对照组相比,病例组血浆2-甲基-4-戊烯酸、顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸、正缬氨酸、N-琥珀酰-L,L-2,6-二氨基庚二酸盐、丙二酸丁乙酯等表达水平显著升高,磷脂酰乙醇胺PE(p-16∶0e/0∶0)、5-十八炔酸、赤酮酸、葡萄糖醇、2-氨基丁酸等表达水平显著降低。代谢通路富集分析显示,精氨酸生物合成、丙氨酸/天冬氨酸/谷氨酸代谢、缬氨酸/亮氨酸/异亮氨酸生物合成、苯丙氨酸/酪氨酸/色氨酸生物合成四条代谢通路变化显著(表3)。

图1 PCA得分图

图2 OPLS-DA得分图

四、胆石症预测模型的构建

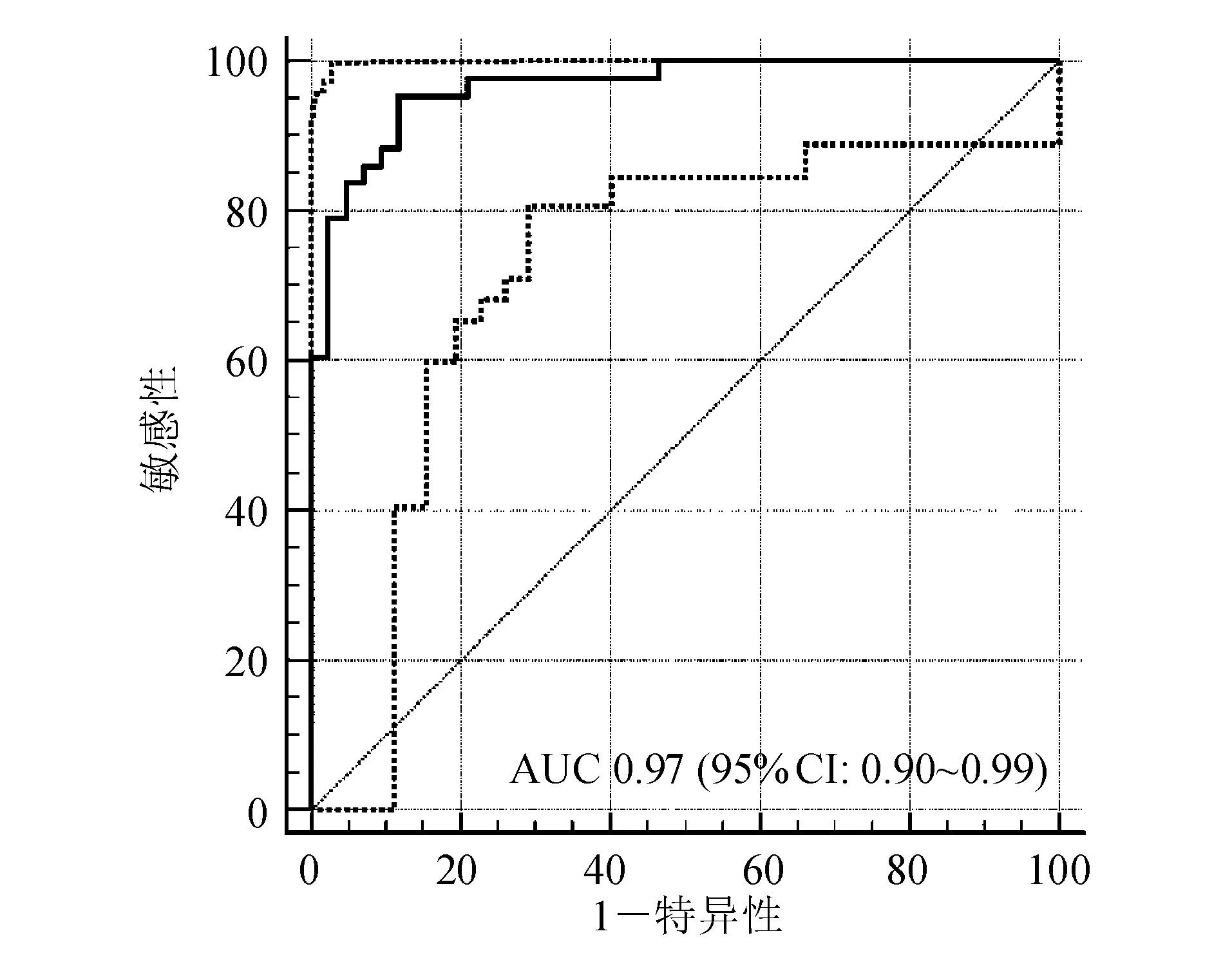

通过Logistic逐步回归构建胆石症预测模型,ROC曲线分析模型预测效能,最终构建出由2-甲基-4-戊烯酸、磷脂酰乙醇胺PE(p-16∶0e/0∶0)、顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸、2-氨基丁酸、尿酸、瓜氨酸、S-异戊烯基-L-半胱氨酸、羟环己脲和2,3-环氧甲基萘醌九个差异代谢物组成的胆石症预测模型,其AUC为0.97(95% CI: 0.90~0.99),敏感性和特异性分别为95.4%和88.4%(图3),表明差异代谢物联合预测模型能提高对胆石症的预测效能。

讨 论

代谢组学是继基因组学、转录组学、蛋白质组学后,系统生物学的又一重要研究领域,致力于高通量识别和小分子代谢物的代谢量化,可用于代谢性疾病发病机制的研究[11-12]。目前,代谢组学技术已应用于多种癌症以及糖尿病、冠心病等慢性疾病的研究[13-17]。

表2 病例组与对照组血浆差异代谢物

本研究应用UPLC-QTOFMS和GC-TOFMS两种代谢组学技术,共筛选出30个胆石症特异性血浆差异代谢物和4条相关代谢通路,其中由2-甲基-4-戊烯酸、磷脂酰乙醇胺PE(p-16∶0e/0∶0)、顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸、2,3-环氧甲基萘醌等九个差异代谢物构建的胆石症预测模型AUC为0.97,预测效能优异。

表3 差异代谢物代谢通路分析

预测模型回归方程:logit(P)=-0.970 5-0.000 006 324 1×2-氨基丁酸+0.003 093 0×2-甲基-4-戊烯酸+0.000 035 824×顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸-0.000 011 596×瓜氨酸+0.000 000 296 74×尿酸+0.001 374 8×2,3-环氧甲基萘醌+0.002 917 9×羟环己脲-0.004 758 3×磷脂酰乙醇胺PE(p-16∶0e/0∶0)-0.006 096 1×S-异戊烯基-L-半胱氨酸

图3差异代谢物联合预测模型ROC曲线分析

胆石症患者筛选出的血浆差异代谢物包含2-甲基-4-戊烯酸、磷脂酰乙醇胺PE(p-16∶0e/0∶0)、顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸等多种脂类。脂质代谢异常是胆石症发生的重要因素之一。前期研究[18]发现,胆石症患者外周血中多种脂蛋白[高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)]和载脂蛋白(Apo A、Apo B)水平与健康对照者存在显著差异。霍仁涛等[19]采用串联质谱技术检测胆石症患者与对照者血标本中的93个代谢指标(23个氨基酸、26个酰基肉碱和44个相对应比值),发现胆石症患者存在多种氨基酸水平显著降低,如天冬酰胺、半胱氨酸、组氨酸等。本研究亦发现胆石症患者的血浆差异代谢物中包含多个氨基酸,与既往研究结果相似。

差异代谢物代谢通路富集分析显示,胆石症患者存在多条氨基酸合成和代谢通路异常。精氨酸生物合成通路中,鸟氨酸水平升高,反丁烯二酸、谷氨酸、天冬氨酸、精氨酸、瓜氨酸、谷氨酰胺、尿素、氨甲酰磷酸水平降低。精氨酸为条件必需氨基酸,与机体免疫功能、蛋白质代谢、创面愈合等密切相关。Klurfeld等[20]的动物实验研究发现,饲料中的赖氨酸/精氨酸比例是胆石症发生的重要影响因素。另有研究显示,精氨酸的摄入可显著降低血胆固醇水平[21-22],而体内胆固醇代谢异常与结石形成密切相关[8,23]。丙氨酸/天冬氨酸/谷氨酸代通路主要参与糖代谢;缬氨酸/亮氨酸/异亮氨酸生物合成通路主要参与血糖控制、脂肪代谢等;苯丙氨酸/酪氨酸/色氨酸生物合成通路主要参与机体代谢的调节。这些通路与其他代谢性疾病,如糖尿病、骨关节炎、丙酸血症等有一定相关性[24-26]。

本研究的优势主要为:①UPLC-QTOFMS和GC-TOFMS两种代谢组学技术具有良好的互补性,能对血浆代谢物进行较为全面的检测;②本研究是首个较全面的人胆石症血浆代谢组学研究。同时,本研究也存在一定的局限性,如病例组和对照组样本量较小,研究结果还需在大样本研究中进行验证。

综上所述,本研究基于非靶向代谢组学技术,以胆石症患者和健康对照者为研究对象开展胆石症血浆代谢谱预初实验,发现胆石症患者的血浆代谢谱与健康人相比发生显著变化,并初步鉴定出与胆石症相关的特异性代谢物和代谢通路,构建了一个简单的胆石症预测模型,能较好地区分胆石症患者与健康对照者。本研究结果为后续胆石症研究提供了新的思路,但尚需大样本研究加以验证,并在人群中进行重复。