城市更新视域下海河文化定位及实现途径探析

苏 萱, 焦爱英, 赵燕华, 吕 晨

(天津城建大学经济与管理学院, 天津 300384)

新时代我国城市化进程会随着区域建设推进不断演化,鉴于我国土地资源稀缺性制约,实践证明,选择城市更新中进行城市化的演变方式,已经成为大多数城市发展的理性选择。城市文化是城市发展的一种驱动力,是促进城市经济增长,提升城市竞争力的重要拉升力量。随着城市更新进程的推进,城市文化必然随着人口变迁、城市布局改变发生变化,影响着城市经济、社会和文化资源分配。

天津——中国首批实行对外开放的北方沿海城市之一,在全国发展布局中战略地位重要,是京津冀区域协同发展金三角中的重要一环。天津市政府把天津城市发展定位为:三区一基地,即改革开放先行区、北方国际航运核心区和金融创新运营示范区,简称“三区”;全国先进制造研发基地,即是“一基地”。在天津城市定位和自身发展统领下,天津城市文化定位也需要调整,所以,本文从城市更新视角出发,对天津文化定位进行探索,研究其实施的基本路径。

一、 以“人本为中心”的城市更新理论基本内容回顾

城市更新是我国城市理论中最近引起关注的一个热点概念。城市更新(urban renewal)是指对城市现存建筑物体、分布空间、存在效用等方面再造,是“对城市中已经或开始衰落的区域,进行新的投资和建设,使之重新发展和繁荣”[1],城市更新概念最早出现于1958年,在某次海牙的国际性城市主题会议中提及。“城市更新”在美国《不列颠百科全书》中的解释是:城市更新是一项全面城市规划的活动,主要处理错综复杂的城市问题,并对其进行有目的有计划的改造。它包含着对卫生问题、安全问题和质量问题的房屋着手再造修建,并且,完善不良交通条件和环境服务设施等方面,同时,全面整理土地杂乱的使用方式等方面。城市的更新是一个综合协调目标和统筹兼顾的全员行动,这是彼得·罗伯茨(Peter Roberts)和休·赛克斯(Hugh Sykes)共同提及的看法,他们认为城市更新在目标和行动上是需要综合治理和全面协调规划的。这些全面规划必将指导着城市经济环境、物质条件、社会风气和自然环境条件发生变革。在《城市规划原理》(第四版)中,城市更新的定义基本表述为:它是一种城市整体改建活动,主要是有目的、有计划地改造不适应现代城市生活需要的地区和居住环境。

一般意义上讲,城市更新涵盖的范畴十分广阔,它不仅包括对建筑物体的保护和修葺,如历史遗产保护、建筑物体改造,也包括对城市内涵演变引导,如生活水平变化、居民素养培养、文化程度改变等方面。城市更新涵盖整个城市发展的历史过程,从城市雏形到发展、壮大各个时期,是一个推陈出新的历史演变过程。城市更新使得人们聚居的城市环境更加满足社会大众生活和城市发展需要,整体城市建造标准和质量水平随人们居住要求而变。

作为城市更新理论中颇具代表性的“以人为本”观点,在第二次世界大战后得到大力实践。人本思想主要提倡:在具体城市设计上,符合人类生产和活动需要的居住空间布局和“对人生理、心理的尊重”[2]。在城市街区设计上,要突出归属感与和谐社区居住环境特点;在城市规划上,更侧重交通组织的科学布局和城市规模的有效控制,形成符合城市发展内在规律的城市更新。“人本”思想主要观点是,树立城市更新建设以人为中心的活动准则,一切城市建设任务应该围绕人的物质和精神需求为主。简·雅各布斯1961年出版了《美国大城市的生与死》[3],她是人本观点颇具代表性的人物,主要贡献是提出“多样性是城市的天性”重要思想。她反省了现代城市规划和城市建设的一些行为,尖锐地指出:某种程度上有特色的建筑物、城市空间以及城市文化被几十年来的大规模城市更新改造摧毁和伤害。

Schumache也提出了类似的观点,指出过去几十年来城市更新非常推崇的大推大建,重新建造的大动作举措有一定问题。1973年,他在发表论著《小的就是美的》中强调规划应当首先考虑人的需要,推崇在城市发展中“以人为度的生产方式”[4]。芒福德也是以人为本思想的倡导者。著名的建筑学家、城市规划学者吴良镛教授认为“以人为中心”是芒福德的核心思想,最突出的是“他始终把普通人作为规划的服务对象和依靠对象”的提法[5]。

伴随着城市更新理论不断应用到城市建设的实际中,人们认识到:人是城市更新的起点和重点,满足居民生活需要,调整城市功能,使之各项功能平衡是城市更新的根本目标。随着一个城市发展水平的变化,城市硬件建设发生改变,软件部分也会产生反应,整个城市功能亦悄然演绎。

二、 城市更新理论视域下海河文化定位

营销学中市场定位(marketing positioning)是根据竞争者现有产品在市场上所处的地位和消费者或用户对产品某一特征或属性的重视程度,努力塑造出本企业产品与众不同的、给人印象鲜明的个性或形象,并把这种形象和个性特征生动地传递给目标顾客,使该产品在市场上确定强有力的竞争位置[6]。市场定位是竞争战略之一,它表明一种产品或企业与同类的产品或企业之间的竞争关系。定位方式不同,竞争态势、竞争者之间关系也不相同。把市场定位概念和海河文化相结合,海河文化定位可以理解为:根据利益相关者对城市文化相关属性的重视顺序差异,主动地对某些城市文化属性进行大力建造并传达至市场上利益相关者,塑造出海河文化在市场上与类似城市文化相区别的鲜明形象和富有生命力的个性,实现在市场上脱颖而出、巩固竞争地位和突显竞争优势的作用。

在全国城市发展竞争的格局中,海河文化要想在人们心中占有地位,取得强有力的发展机会和位置,可以根据天津在京津冀区域中的地位,投资者、居民及观光客对天津城市文化的关注点,从以下三个文化属性方面侧重塑造海河文化定位,即兼容并蓄、现代水都、智慧共享的海河文化。

1. 兼容并蓄的海河文化

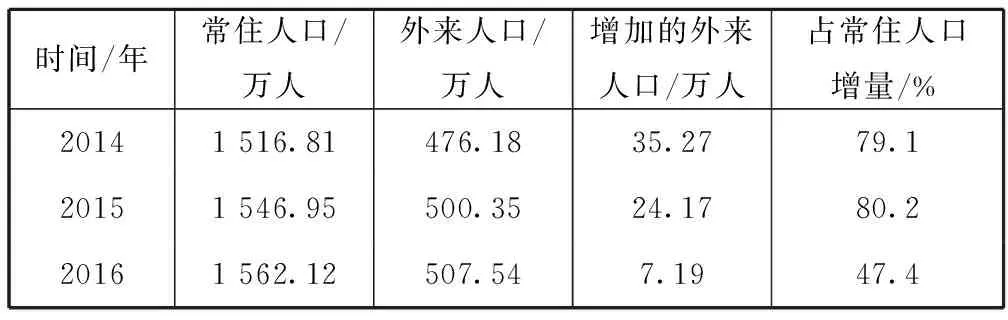

从全国范围内来看,天津近代历史文化资源彰显,拥有“百年中国看天津”的历史底蕴与独特文化品质,文化资源和文化资本颇具实力。但是,随着天津改革开放和京津冀区域协同发展,越来越多的外来人口来到天津投资、落户,人口规模持续扩大。根据天津市统计局统计,2014年末全市常住人口1 516.81万,比2013年年末增加44.60万;其中,外来人口476.18万,增加35.27万,占常住人口增量的79.1%[7]。截至2015年年末,全市常住人口1 546.95万,比2014年年末增加30.14万;其中,外来人口500.35万,增加24.17万,占常住人口增量的80.2%[8]。截至2016年年末,全市常住人口1 562.12万,比2015年年末增加15.17万;其中,外来人口507.54万,增加7.19万,占常住人口增量的47.4%。从表1可见,2014年到2016年连续3年天津外来人口以很大比例单边上涨,外来人口是拉动全市人口增长的主要因素,推动着天津城市人口规模急剧扩大。

表1 2014—2016年天津人口情况

资料来源:作者根据天津统计局公报整理。

新市民带来他们原住地的风俗习惯、价值观念、道德规范和生活方式等文化特征,在日常工作、生活中和天津原有人群发生交流、碰撞和融合,新老市民共同生活工作在海河之畔,使海河文化在原有历史文化底色上增加了很多异地文化色彩,出现更多不同的生活方式,也融入了许多现代文化元素,整个城市文化氛围变得更加多元,海河文化呈现出更强的包容性。

2. 现代水都的海河文化

天津东临渤海,内有海河,有九河下稍的地理优势,海河水系分布天津境内,有大大小小多条河道、7个湿地公园。天津水资源丰富,生物品种繁多。因河修建的桥梁,多种多样。从2002年开始,天津市重新进行海河综合开发,对原有桥梁进行升级改造,如:吊旋可开启式的解放桥,又叫万国桥;位于天津红桥区与河北区之间海河上的狮子林桥,全桥拥有184座姿态优美的狮子,坐落于桥头、桥栏、桥身等多处位置,修造的狮子造型千姿百态,形成名副其实的“狮子林”桥(见图1);永乐桥上建有“天津之眼”摩天轮,人们乘坐桥上的摩天轮可以俯瞰海河两岸美景(见图2);天津市区的海河上游平均不到0.8公里就建一座桥梁,形成“一桥一景”的景观带。由于独特的地理地貌,导致天津房屋建设与北京有很大区别。天津建筑皆是顺河流地势而建,很少有正南正北的房子,这成为天津建筑独有的特征。北方智慧港口、海河旅游观光带,沿河街景如古文化街、文庙、名人建筑等都构成天津水资源的组成部分,形成独有的现代天津立体水文化风貌,彰显着天津的文化底蕴,展现着海河文化别样的魅力,吸引着旅游者和众多投资者纷纷光顾天津。

3. 智慧共享的海河文化

2015年3月28日,天津首发文化惠民卡,到2016年发放了10万张文化惠民卡,不到2年时间,平均每天4.5场文艺演出,惠民110万人次[9]。“文惠卡”演出2017年全年共计推出3 815场,2018年计划将推出 4 000 余场[10]。还将举办一系列衍生活动,如观众走进后台参观、举办观众与演员交流会、开展观众自编自演小剧目演出等。文化“惠民卡”这个文化平台,采取“变补贴院团为补贴市民”的政府文化惠民模式,人们可以通过网络、微信支付费用,预约办卡。广大群众使用“文惠卡”可以享受到多种多样的文化活动,具体演出种类有戏曲、话剧、歌舞、曲艺等多种形式,群众消费时既有补贴,又有折扣,惠民于大众。天津文惠卡成为市民消费的热点,个人可根据喜好,自由选择文化消费,享受到心仪的文化节目,也调动了院团经营活力,市场呈现一片活跃。

再者,免费开放10多个公园和多家博物馆,让广大群众零距离体验各种文化产品,极大地发挥了文化资源的功能,让市民充分享受到政府文化建设的成果。

2018年初,中国人民大学发布“中国省市文化产业发展指数(2017)”,其中,综合指数排名前十的省市为北京、上海、江苏、浙江、山东、广东、湖南、四川、天津、河北。在“中国文化消费指数(2017)”一项上,北京、上海、浙江、广东、天津、江苏、山东的文化消费综合指数连续五年位居全国前十[11]。天津市民休闲文化消费正悄然带动着海河文化风气的变化。

三、 城市更新理论视域下海河文化实施途径

1. 制定重构新时代海河文化整体战略

通过多年的努力,海河文化建设取得了一定成果,但距离国际大都市标准,还存在着较大的差距。围绕新时代海河文化定位,可以从人、财、物方面制定整体发展战略,在文化无形资产和有形资产两方面,按文化发展轨迹和市场运行内在规律实现产业调整和资源配置。

在政府领导下明确目标,成立海河文化综合管理部门,从整体上协调天津文化资源在各个行业的发展,促使相关部门紧密配合,分解、落实、督导各项任务达成预期目标。在人才方面,引进文化领域带头人、各行业骨干人员,制定引进和培育重点文化产业人员的政策,在福利待遇、工作环境和职业发展空间等方面推出中长期培优举措,择优引进新海河文化建设需要的非天津市民,实现引进需要人才,留住有用人才,用好优秀人才,引导天津新市民流入,建立新海河文化人才智库。在资金方面,可以采取政府、企业和市民三方出资的方式,即政府出资建设新海河文化平台,企业对新海河文化中企业特色资源自主投入,市民通过市场消费形式参与海河文化消费和传播。在整个文化资金链中政府、企业、个人可分别以6∶3∶1比例投入,形成海河文化建设资金池。在空间上,利用现有资源,学习发达国家城市文化再造经验,对产业升级、调整后的空置厂房、场地进行文化改造,赋予再造后产业地段以新的职能,从而使其重新融入产业链与市民生活中,实现城市空间更新。

2. 建设智慧共享的惠民文化产业

具有民族性的优质,才是国际化中最有生命力的特质。地方性的文化特色,才更具比较优势。建设国际文化大都市,良好的市民文化素养是最基本的要素,所以,满足市民基本文化需求,提高文化自信水平成为国际化都市建设的首要任务。建设文化产业可以围绕新时代海河文化的定位,利用信息技术,搭建多个类型、不同模式的惠民共享消费平台,引入文化企业加入,让市民文化消费成为自然,形成文化产业普及化局面。

搭建多个不同类型文化平台。以天津文惠卡消费平台为基础,复制、扩展其他文化产业消费平台,建设“海河文化休闲卡”消费平台,把各级图书馆、各个学校体育场馆和博物馆等引入平台;建设“海河文化旅游卡”消费平台,把各个公园、名人故居、旅游景点等引入平台,学习“天津文惠卡”发放方式,通过政府补贴、企业参与、市民消费的方式,对重点行业、企业通过减税、补贴等措施鼓励其积极创新经营,有目的地培育优势文化资源,引导海河文化大市场发展。

运用信息技术和共享模式,全覆盖市民文化场域。通过手机APP、微信公众号、海河文化网等市民热用信息媒介,利用其使用便捷、体验感强、传播迅速的特点,建设网上文化消费平台,提供文化企业智慧市场平台,方便市民文化消费,形成与实体文化消费互相补充、互相支持的整体海河文化大市场,全覆盖天津各个地区市民,均衡公共文化服务中城乡文化、群体文化差距,提升公共文化服务体系的公平性,达到“以文化人”的功能,提升市民的文化素养。

3. 启动文化建设项目带动海河文化整体发展

围绕新时代海河文化的定位,以申请国家性、国际性各类文化项目为契机,重构海河文化内涵和结构,整合天津文化资源,带动海河文化建设,提升文化自信力。例如:全球创意城市网络是一个国际化的城市网络联盟组织,由联合国教科文组织于2004年创办,其创办宗旨是建立起以创意和文化为纽带,联结城市之间关系,实现城市社会、文化、经济协调前进。当前初步统计,全世界范围内,已经有30多个城市成为该发展框架的成员。以澳大利亚的墨尔本为例,2008年它加入联盟,其发展模式的突出特点表现为文学产业与城市经济的共同推进,并大量运用新媒体技术,号召广大民众参与文学创意活动,不断推出崭新的公共文化服务产品和有新意的体验形式。澳大利亚实行“创意澳大利亚”战略。在此战略部署下,2013年,墨尔本城市以文学创造为起点,快速有计划地制定相关产业链融合方案,大力倡导文学创新,推出多种办法激励公众参与活动。其具体文学活动的设计规划完整,层次鲜明,整个价值链的服务宗旨明确,服务对象具体,整体上呈现出全方位、品牌化、系列化的特色。该战略的实施为社会大众提供了参与文化创造的平台,鼓励社会多元群体参加到社会文化创新、融合的进程中,让文学的价值与城市生活紧密结合,让现存的文学组织借机转型,提高经济效益。

四、 结 语

海河是我国华北地区的最大水系,中国七大河流之一,是天津文化逐步发展的底蕴。但是,在21世纪的今天,天津海河文化经过几百年的传承和发展,面对时代变迁和社会环境变化,原有的海河文化特质与现代国际化大都市发展已经出现不和谐的地方,不能与今日的城市总体功能建设相匹配,城市文化迫切需要重新定位。

随着城市不断更新发展,社会、经济、自然等城市功能发生变化,城市文化也必然发生变革,只有重新定位城市文化,才能适应城市更新需要。故此,海河文化可以围绕兼容并蓄的海河文化、现代水都的海河文化、智慧共享的海河文化的综合定位,采取国际上城市更新中的大多数城市选择的参与式的、自下而上的更新方式,遵循社会大众变革中自然生成的文化固有轨迹,按照市民关心的重要文化属性,在总体发展战略指导下,通过启动重点项目,带动相关文化产业发展,做好海河文化宣传和推广,因势利导促进海河文化快速发展。