光伏发电产业补贴政策为什么进退难以自如?

聂新伟 徐齐利

摘 要:党的十八届三中全会提出,经济体制改革的核心问题是处理好政府与市场关系。近年来,在培育发展战略性新兴产业成为产业政策预期目标的现实趋向下,围绕着产业政策带来的激励扭曲而致使其存在是否合理的争议也在不断增多,其中骗取财政补贴问题更成众矢之的。考虑到政策预期能改变市场主体,市场主体也能改变政策效果,这就形成了“动机——行为——结果”的连锁反应。基于此,从博弈论视角出发,对补贴政策执行中形成的激励扭曲问题给予了理论阐释,并对光伏补贴政策演变及其对市场主体行为影响的历程进行全面总结,认为信息不对称的存在虽然会使补贴政策容易遭遇道德风险这一实践层面的困境而进退两难,但在政策预期目标的硬约束下基于政策执行中的实践试错反馈而实现政策方向和力度调控方式的转型是可以实现激励相容的,因此产业政策正向激励效应的最大化既是政策设计的初衷,也是实践执行中应该坚持的原则。

关 键 词:光伏产业;财政补贴;平价上网;产能过剩

中图分类号:F812.0 文献标识码:A 文章編号:2096-2517(2019)06-0008-11

DOI:10.16620/j.cnki.jrjy.2019.06.002

一、引言

随着《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)》①的下发,备受业界期待和关注的光伏发电补贴新政最终落地。从政策明确表达的方向和目标来看,光伏发电市场将更加突出市场机制作用的发挥,旨在加快实现平价和低价上网的导向,清晰表明竞价上网将成为光伏发电产业新常态。自2013年国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》以来,给予补贴支持以实现光伏产业健康发展一直是政策的着力点,自然补贴政策的走向和力度也成为感知光伏发电产业冷暖的晴雨表。由于光伏上网标杆电价高低直接关系市场主体所获补贴金额的大小,在《能源发展战略行动计划(2014—2020)》关于光伏电价2020年实现平价上网这一政策方向的硬约束下,逐步退坡的补贴激励使得大量光伏发电项目提前投产建设, 光伏装机规模呈现出爆发式增长态势。截至2017年底, 我国太阳能光伏发电装机已达到1.3亿千瓦,提前并超额完成了“十三五”预设的目标。然而,在此过程中,补贴退坡也变相造成“抢装潮”和产能过剩的激励扭曲现象[1-2]。与此同时,随着光伏发电建设规模不断扩大,技术进步和成本下降速度明显加快, 尤其是在前期政策明确2020年实现平价上网的导向下,我国能源主管部门开始进一步调控补贴政策,旨在再次调减电价和补贴的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(业界称为“531新政”,下同)的出台,表明我国新能源电价补贴政策由最初的国家、省、市(县)多级补贴模式下的高标准补贴,经过逐步调减补贴标准的补贴退坡阶段,向最终明确补贴总量控制及无补贴的阶段转型。

客观而言,政府逐步退出补贴支持和更大发挥市场作用是产业政策机制设计的逻辑必然。 然而,市场参与主体却对“531新政”反应强烈、褒贬不一,批评者视其为光伏产业发展过程中的“急刹车”“硬着陆”[3],甚至出现了“关于企业家对三部委出台531光伏新政的紧急诉求”联名信,要求“给予缓冲期和调减幅度不应过大”等[4]。无论是光伏巨婴的“断奶说”还是光伏儿童的“成年礼”,均逆向表明光伏产业对补贴政策的依赖性之大,同时,也使政府部门难以自如调控补贴标准。这种尴尬境地恰恰证明了补贴政策的作用机制出现了偏差,造成补贴政策事前可预期的目标(无补贴下的平价上网)与实践中的实际效果(补贴依赖)出现了时间不一致效应。

综上所述,无论是“抢装潮”还是补贴依赖症,均说明补贴政策遭遇了实践困境,事后来看,旨在实现政策调控方式加快转型的“531新政”的出台是十分必要的。基于此,本文以“制度——行为——绩效”的新制度经济学研究范式,从利益博弈视角对补贴政策执行中的激励机制扭曲产生的因果关系进行理论阐释,并对光伏补贴政策执行中政府调控力度选择与市场主体的策略互动及其行为结果的历程进行全面总结,以期探究激励扭曲发生的现实约束与激励条件。最后,通过作为政府与市场策略互动直接体现的新增装机规模对产能过剩的激励扭曲存在性进行经验验证,得出研究结论和政策启示。

二、 光伏发电产业补贴政策作用机制的理论分析

(一)光伏发电产业补贴政策出台的背景

自1992年我国实行投融资体制改革以来,通过产业政策引导社会对竞争性项目投资成为政府的重要管理职能[5]。顾名思义,作为政府发挥作用的重要手段之一,财政补贴是为了实现政府预期的特定目的而对私人部门进行补助或资金援助的行为[6]。2013年国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》明确提出“对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策”,并原则性地强调“上网电价及补贴的执行期原则上为20年”。与此同时,给予光伏产业以财政补贴支持的政府预期目的也是极为明确的,即“为规范和促进光伏产业健康发展”。那么光伏制造产业当时遭遇了什么样的发展难题呢?历史地看,我国光伏产业发展的前期阶段,具有明显的原料和市场“两头在外”特点,得益于早期欧美等国大力推进新能源发展战略,我国光伏企业在海外需求的大力带动下和国内地方政府优惠政策的支持下,取得了快速发展[7]。以江西省新余市的赛维LD公司为例,2006年公司产能为75MW,2007年为200MW,到2008年已形成产能400MW,创下了“LDK速度奇迹”[8]。

然而,金融危机引发的主权债务问题使得欧美等国在支持新能源发展上面临越来越大的资金压力[9]。与此同时,围绕着支持战略性新兴产业的竞争, 各国开始加大对本国光伏产业的保护力度,贸易保护主义开始抬头。例如,美国、欧盟、印度、澳大利亚等相继宣布对中国的光伏产品进行反倾销反补贴调查, 严重影响了我国光伏产业的出口形势。据赛迪智库报告显示,2013年我国光伏产品对欧盟出口份额已从2012年的65%下降到27%,对美国出口份额从2012年的20%下降到14%。过分依赖海外市场造成国内应用开发不足,在国际市场需求放缓的不利局面下, 产能过剩问题愈发严重,加之技术创新性不强造成产品同质性严重,低价无序竞争不断困扰行业发展,越来越多的企业陷入经营困境。从价格来看,2012年光伏产品(折标准片计算)均价为8.17元/片,与2011年同期相比销售价格下降了48.2%;2010年活跃的光伏制造商超过450家,到2012年仅剩下154家,淘汰率达到65.8%①。可以说,我国光伏产业已陷入到“内忧外患”的境地,亟需通过国内光伏应用范围与领域的扩展来纾解困难[10],亟需通过新的激励机制推进产业技术升级和产品创新,提高市场竞争力。换言之,通过补贴机制鼓励光伏电站建设,以此催生国内光伏市场成为光伏补贴政策出台的出发点和落脚点。

(二)光伏发电产业补贴政策的调控方式与最优策略选择:博弈论视角的分析

1.补贴政策的激励机理

信息不对称容易造成逆向选择和道德风险,而机制设计就是通过事前设定的目标来激励或约束市场参与主体的行为动机,使其以预期目标为方向而采取行动,进而实现激励相容。如果预期目标无法实现,就意味着激励机制错位。梳理我国光伏发电产业补贴政策的系列文件,可以发现尽管不同时期出台的政策在預期目标的表述上会有不同,但追求平价上网始终是一致的。具体来看,“风电、光伏电价2020年实现平价上网” 的目标要求首次出现在2014年6月7日经由国务院办公厅发布的《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》中,而于2013年7月4日出台的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》虽没有明确提出平价上网的要求,但对于“合理调减上网电价和补贴标准”以及“补贴执行20年的期限”却是明确的。

随着2013年8月30日国家发展和改革委员会《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》的出台,分三类资源区的光伏电站和分布式光伏发电项目执行不同的补贴标准标志着我国正式进入光伏补贴政策执行期,定期或不定期地调低上网标杆电价和补贴标准成为后续政策文件的重要内容。自此以后,基于实现2020年平价上网的目标要求成为后续出台政策的核心要旨。 不难理解,要实现光伏发电平价上网的预期目标,补贴力度就要逐渐减弱,最终退出时为0,当补贴为0时自然也就意味着光伏发电电价市场竞争优势(平价或低价上网)的实现。综上,光伏发电补贴政策机制设计的内在逻辑就是“国家根据光伏发电发展规模、发电成本变化情况等因素,逐步调减光伏电站标杆上网电价和分布式光伏发电电价补贴标准,以促进科技进步,降低成本,提高光伏发电市场竞争力”。然而,由于信息不对称和个体经济理性,市场参与主体在行为选择上既可以选择通过不断增强市场竞争力来适应不断退坡的补贴标准,又可以选择不断依赖补贴而不去追求技术进步和产品创新。

2.政策目标、主体动机与策略选择

由于市场参与主体不同行为动机的存在,对于政策执行者而言, 相互间存在明显的策略博弈。对于机制设计者政府而言,由于其最终目标是实现平价上网,在实现该目标过程中,其在补贴力度执行的标准上可以有两种选择, 即执行力强和执行力弱。之所以会有执行力度强弱的二分法,是因为政府在实现平价上网终极目的的过程中,其始终也在关注着光伏产业的健康发展。从政策演变的脉络可以看出,《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》都明确提出要“促进光伏产业健康发展”,出发点就是试图通过扩大国内光伏发电的应用来纾解光伏制造产业所遭遇的上述“内忧外患”问题。

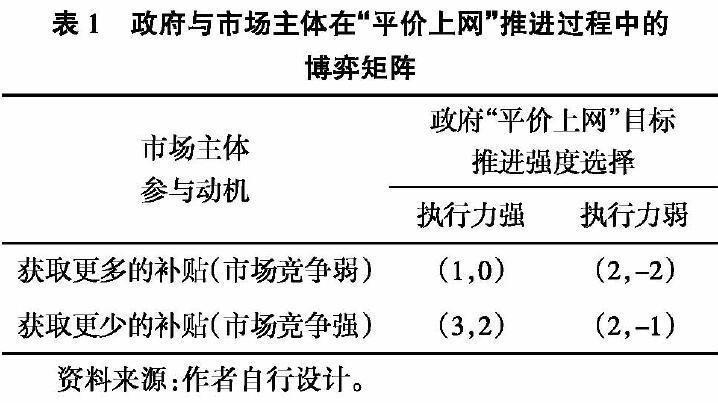

与此同时,从光伏产业链视角来看,给予光伏发电补贴实际上也是对“两头在外”的光伏上游产业以支持,最终是促进光伏产业健康发展。正是基于光伏产业的“内忧外患”和产业链条上的彼此关联性,政府作为机制设计者,在实现光伏发电平价上网目的的过程中,引入了两个目标:一是为光伏制造业缓解困难,规范和促进光伏产业健康发展;二是实现光伏发电平价上网,提升光伏发电消纳能力,促进光伏发电产业健康有序发展。实质地看,虽然两者是互为前提、相互促进的关系,但在推进过程中因轻重缓急的阶段性差异(缓解困难意味着要加大建设规模,需要政府刺激建设规模;而提升光伏发电消纳能力需要约束并规范建设规模,避免产能过剩),容易造成两者难以兼顾,这也就造成了光伏发电补贴调减标准执行力度的易松难紧,表现为延长某补贴标准的时限。对于市场参与者而言,其行为动机可以分为两种:选择更多的补贴资金(较弱的市场竞争力)和选择更少的补贴资金(较强的市场竞争力)。由此形成的博弈矩阵如表1所示。

从博弈论的角度来看,单方面行动往往使所有人受损(囚徒困境),但追求相对优势的个体动机往往会占据上风,个体动机的自我强化,往往会造成集体行动难以实现下的合成谬误[11]。从政府视角来看,基于个体动机选择“执行力强”明显优于“执行力弱”;对于市场参与者而言,虽然理性上来讲,其更希望获得更多的补贴,但由于补贴标准仍由政府部门主导,其只能被动接受,支付赢得的大小只能依据政府执行力度的强弱而定。然而,考虑到补贴最终会退出(即上网电价及补贴的执行期原则上为20年),理性参与者更优的策略选择应该是选择增强市场竞争力,获得更多的市场份额。自然这也是政府机制设计最希望实现的目标, 所以支付集合(3,2)对于双方而言是互利共赢,此时双方赢得均最大。由于补贴标准由政府主导,相对而言,政府选择执行力强或弱具有明显的主动性,然而补贴该执行什么标准、 选择执行的时机等往往无法准确判断,补贴政策的执行往往会造成激励机制扭曲等问题,造成政策失灵。从这一点来看,政府执行力度的选择也有被动的一面。具体来看,当光伏发电产业仍处于发展初期或光伏制造业仍处于经营困难时期,市场参与者希望获得更多补贴支持,此时选择较强的执行力度, 往往会对企业造成致命打击,由于执行力强政府会及时止损, 政府此时赢得为0,而企业的赢得则最少。

由于补贴政策在时间上是演变的,对于市场参与主体而言,重复博弈往往使其能够预期到政府执行力度的强弱,如果政府表现出明显的执行力强预期,市场参与主体就会存在为获取更多补贴而选择提前扩张产能和加大投资, 甚至出现市场投机,个体动机的强化最后有可能造成产能过剩和弃电率高企(配电设施建设跟不上),反而使赢得变少,即(1,0)。整体来看,政府执行力强虽有其优点——补贴力度执行明确,但也可能无法促进产业有序健康发展,因此执行力强往往在实际执行中不具有策略占优性。由于存在执行力强会危及到产业健康发展的事前顾虑,所以在执行时通常会是易松难紧的状态。换言之,软实施在一定程度上或特定时期反而是占优策略, 因为对于产业健康发展而言,支付集合(2,-2)是优于(1,0)。这也是为保障行业可持续健康发展,2015年打破此前计划每年均对新能源电价补贴政策进行调整而选择不做调整的一个理性考量所在。

然而,信息不对称容易造成软执行下的道德风险,带来的结果就是不断扩大的补贴规模和为获取更多补贴而不断扩张的产能规模。在市场参与主体主观上不愿意忍受市场竞争(技术进步和成本降低)而选择尽可能多获取补贴的情况下,如果政府执行力弱,很容易造成企业只能靠补贴生存(寻租行为),此时陷入零和博弈,即政府补贴所失等同于企业所获补贴,即(2,-2)。如果市场参与主体更希望通过市场机制作用的发挥而选择技术进步和成本降低,此时较弱的执行力,就会使市场主体进行逆向选择, 即与其在市场竞争中辛苦,不如“不劳而获”地获取更多补贴。由于此时两者的支付赢得是一样的, 实际上执行力弱反而对成长性企业是一种“变相惩罚”——本来可以达到(3,2)组合下的较高赢得,激励机制出现明显扭曲,造成合成谬误(2,-1)。随着越来越多的企业进行逆向选择,此时补贴规模就会越来越大,最终滑向(2,-2)的零和博弈中,补贴政策完全失灵。在此情况下,政府就会发挥调控的主动性而选择退出补贴,此时经由“成长企业被惩罚”逆向选择的“劣币驱除良币”而造成行业走向衰弱,市场赢得进一步萎缩(1,0)。

综上所述,不难发现,由于信息不对称,政府部门无论是选择执行力强还是选择执行力弱,均会造成激励机制错位问题,这也就埋下了补贴政策难以進退自如的伏笔。从促进行业健康发展的终极目的来看,执行力强虽然会出现不合意的结果,但于政府而言支付赢得整体仍优于执行力弱。 与此同时,如果市场主体过早意识到政府将采取强执行(1,0), 其就会通过市场机制的作用而选择优化投资和做大做强(3,2)。基于此,理性的占优策略选择应该是,政策方向上始终坚持“平价上网”的“硬约束”,只有在此硬约束下,才能更好地通过政策力度“一软一硬、软硬兼施”的灵活选择来调控政策补贴的推进过程,并在实施过程中通过政府与市场主体的序贯博弈获取有效有利信息资源,不断提高政策的有效性和最终实现激励相容。

三、 光伏发电产业补贴政策调控方式的实践选择、作用机制及其效果

目前来看, 每次调减电价和补贴的文件发布时,均会强调“2020年实现平价上网的目标要求”的硬约束和体现“决定调整新能源标杆上网电价政策”的强执行力特点。这表明政府始终坚持以政策方向的硬约束来引导产业持续健康发展。 然而,由于政策在实施过程中不同参与主体会结合自身的信息优势选择追求最大化相对优势,使得政府在实践中往往被动或主动地根据市场主体的行为表现选择不同力度的执行标准,以此来规范和约束市场参与主体行为。基于此,本文通过政策事件过程回溯来考察政府对于市场主体在补贴政策机制设计中行为反应所采取的策略选择,以及不同策略下对市场主体的作用机理。

(一)补贴政策执行的第一阶段(2013年至2015年底):补贴强度最高与执行宽松期

自2013年8月我国明确光伏电站和分布式光伏发电不同分类补贴标准以来, 到2015年底开始调减2016年光伏电价和补贴标准的期间内, 此可谓我国执行补贴标准的第一阶段,也是补贴标准最高的阶段。因为除国家补贴之外,地方政府也陆续出台对应的补贴政策。 在补贴政策红利影响下,光伏企业经营状况出现了明显改善。根据国家统计局公布的行业绩效数据显示,截至2014年9月底,我国太阳能发电行业内亏损企业占比为17.48%,为2012年以来的较低水平;利润方面,相比于传统组件制造业业务仍旧低迷的状况,光伏电站项目已成为业绩增长动力,2014年前3季度行业实现利润总额20.05亿元,同比增长115%。

在实施补贴的同时, 政府自2014年起对光伏发电实行年度指导规模管理,即每年通过下达光伏发电年度新增建设规模来进行规模限制,超出规模指标的项目不纳入补贴资金支持范围。由于新增规模指标的确定执行是先有能源主管部门下发征求意见稿,然后结合不同主体意见进行调整,最后确定年度新增规模的程序步骤,因此新增规模偏离最初目标的大小可以视为是政府执行补贴标准力度强弱的重要评判指标。2014年在关于光伏发电新增建设规模的最初征求意见稿中确定的规模为12GW,到最终确定的年度建设规模为14GW,建设规模净增加2GW。如果基于《2014年能源工作指导意见》 提出的年度新增光伏装机10GW的标准来看, 则意味着2014年备案规模已净增加了4GW。在规模不断扩增的同时,原本打算每年均执行调减补贴标准的计划也于2014年底被打破,2015年选择了不做调整,原因就是为了保障行业可持续健康发展。受此影响,市场参与主体进一步扩增新建规模,2015年最终确定的新建规模为17.8GW, 高出征求意见稿提议的15GW,同比增长78%。到2015年9月, 国家能源局再次调增部分地区2015年光伏电站建设规模, 再次新增的规模达到5.3GW,相比于年初确定的17.8GW规模增加了30%。

整体来看,在2014年和2015年补贴标准执行一致的情况下,由于新增规模跟补贴挂钩,这就等价于新增规模越大所获得的补贴资金越多,市场主体有强烈的个人动机不断增加建设规模, 以至于2015年净新增规模较2014年净新增规模高出了6.1GW,增长了205%。政府不断调整新增规模(补贴规模也越来越大), 表明此阶段政府在补贴标准的执行上是偏软性的,这一策略的选择从壮大光伏产业发电装机规模的视角来看,的确起到了促进行业发展的效果。然而,执行力弱也带来了对应的问题,突出表现为转手倒卖光伏项目“路条”,赚取高额差价的电源投机行为增加。为此, 国家能源局连发两个加急文件制止投机乱象,分别为《坚决制止新建电源项目投产前的投机行为》和《禁止买卖项目备案文件及相关权益》。归纳来看,补贴标准高和就规模不断增加而选择软执行是本阶段的特点。换言之,软执行对于合理引导投资预期,进而不断扩大装机规模起到了积极的促进作用。 截至2015年底,我国光伏发电累计装机容量达4318万千瓦,超越德国,成为全球光伏发电装机容量最大的国家①。

(二)补贴政策执行的第二阶段(2016年至2017年底):调减补贴标准与执行易松难紧时期

相比于为了保障行业可持续健康发展而选择对补贴标准不做调整的2015年,2015年底国家发改委出台了《关于完善陆上风电、光伏发电上网电价政策的通知》,明确对2016年光伏发电电价和补贴进行调减。其中,三类资源区普通光伏电站每千瓦时上网电价向下调整为0.8元、0.88元和0.98元,对于分布式光伏发电允许“全额上网”模式成为亮点,改变之前“自发自用、余电上网”的单一模式。与此同时,在针对不同实施进度的项目执行电价和补贴标准上,明确“2016年以前备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目但于2016年6月30日以前仍未全部投运的,执行2016年上网标杆电价”,这就意味着2016年6月30日前完成投运的项目就可以享受2015年的优惠电价,6月30日之前仍未全部投运的则执行2016年上网标杆电价,“6·30”成为光伏企业获得补贴多或少的年度分水岭。为获得更多补贴,提前完成投运成为市场主体的理性选择,“抢装潮”随之而来。例如,为了享受2015年的补贴标准,2016年我国光伏出现了明显的“6·30”抢装潮,根据国家能源局统计,上半年光伏装机容量便突破20GW,超过了全年预设的18.1GW目标。

随着国家发改委《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》的发布,2017年继续执行新能源标杆上网电价退坡机制得以明确,其中三类资源区每千瓦时上网电价向下调整为0.55元、0.65元和0.75元, 意味着每度电较2016年执行的上网电价标准分别降低了0.25元、0.23元和0.23元, 降幅分别为31%、26%和23%, 远大于2016年的调减幅度。大幅下调电价和补贴标准,一方面, 显示出政府部门为实现2020年平价上网执行退坡政策的坚定决心,另一方面,加速下调也造成政策导向的不明晰, 基于退坡政策的必然趋势, 理性的市场主体选择提前大肆增加新建规模。考虑到政策不确定性引发市场预期的变化,2016年底国家发改委《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》 中最终确定的上网电价明显高于征求意见稿, 即光伏电站电价每千瓦时均提高0.1元, 并规定分布式光伏发电补贴标准不做调整。此外,由于2015年对补贴标准不做调整, 加之2016年执行补贴标准的文件中并未明确此后各年度的调整方案,使得此次大幅下调对市场产生了极大震动, 为避免此类情况对市场预期的不利影响,此次明确了以后光伏发电标杆上网电价暂定每年调整一次的原则。

從本阶段来看,退坡政策的执行本身就说明了政府执行补贴标准的力度在加强,虽然在此过程中出现了因政策规则不明晰导致市场预期变化,但最终执行的上网电价降幅仍明显高于2016年, 这也就给予市场清晰的导向,就是补贴标准执行退坡政策的方向是不会改变的。与此同时,在此过程中也看到,无论是给予以前年份备案的项目按照“6·30”时限执行分类补贴标准,还是最终基于市场反馈减低补贴标准降幅,均表明了软执行的特点。整体来看,此阶段虽然执行了补贴退坡,但补贴标准来回的调减表明仍以软执行为主。

(三)补贴政策执行的第三阶段(2018年至今):无补贴平价上网与更强调市场竞争作用的调控方式转型期

2017年底,国家发改委《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》 继续执行补贴退坡要求。相比2017年标准,自2018年起三类资源区光伏电站电价每千瓦时均同步调减0.1元,调整后分别为0.55元、0.65元和0.75元。 虽然给予2018年前备案的项目可以抢在“6·30”之前投运并享受2017年补贴标准的机会,但是除此之外,此次调减标准明显不同于以往,具体表现在:(1)2018年起,“6·30”补贴标准界限无论是对于“自发自用、余量上网”的分布式光伏发电项目,还是全额上网分布式项目均已失效;(2)2018年起,“自发自用、余量上网”的分布式光伏发电项目补贴标准调减为每千瓦时0.37元(含税),首次打破往年多次不调整的惯例;(3)2019年起, 纳入财政补贴年度规模管理的光伏发电项目全部按投运时间执行对应的标杆电价,意味着补贴下调不会再存在缓冲期,“6·30” 实质性退出;(4)鼓励市场化交易和招标定价。对于市场主体而言,政府加快补贴退坡的预期愈发明显,加快建设投运成为理性选择。 国家能源局发布的数据显示,2018年1—5月,全国新增太阳能发电装机1518万千瓦,较去年同期多投产349万千瓦,同比增长30%。

装机规模的不断扩大,为市场竞争提供了有利契机,与此同时,2020年平价上网期限的逐渐临近, 使得加快退坡成为政府的首要选择。2018年5月31日,国家发改委等三部门出台了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,首次提出“要提高发展质量,加快补贴退坡”。政策导向发生明显的转变,一是由“合理引导新能源投资”的年度指导规模管理阶段向在光伏发电建设规模不断扩大背景下更注重“合理把握发展节奏,优化新增建设规模”的阶段转型。例如,明确2018年暂不安排普通光伏电站建设规模, 并对2018年分布式光伏发电规模给予10GW的总量限制。二是进一步明确了要加快补贴退坡和降低补贴强度,其中新投运光伏电站标杆电价每千瓦时统一降低0.05元,“自发自用、 余电上网” 的分布式光伏发电项目补贴标准再次下调0.05元。三是强调要发挥市场配置资源的决定性作用,加大市场化配置项目力度,“竞争性招标和竞争性上网”等市场化手段被引入。

整体来看,无论是加快退坡还是要加大市场作用, 均表明此次政策的严苛度大大超出市场预期,业界视其为“531新政”。新政切实表明了政府执行退坡政策立场的强硬化,平价上网或低价上网的无补贴时代随之而来。2018年9月,国家能源局下发《关于加快推进风电、 光伏发电平价上网有关工作的通知(征求意见稿)》,要求各地组织开展平价上网和无补贴风电、 光伏发电项目建设。2019年1月,国家发改委和国家能源局《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》, 明确提出要推进风电、光伏发电无补贴平价上网。由此来看,“531新政”表明光伏补贴退出已进入明确的倒计时。

如前所述,由于政府在执行补贴退坡政策的强度上是相对的,从政策演变及其对不同市场主体的作用效果来看,“531新政”可谓是政府执行力度强弱的分水岭。从理论分析来看,由于政府执行强弱的度难以把握,加之两种执行方式均会带来非合意的结果,由此也带来了实践中的困难。从我国光伏补贴执行力度的实际来看,虽然在政策支持的方向上始终强调“2020平价上网”的硬约束,但政策选择力度更多依赖于短期的市场行为,使得软硬力度的选择始终处于不断试错中,事后來看新增装机规模增长情况成为重要的参考标准。“531新政”的出台很大程度上也是以此为参考的,围绕着“531”新政及之后的政策走向,坊间一直争议不断也说明了执行力度实践选择的难度之大, 虽然试错过程(软—硬—软—硬) 本身有助于释放更好选择的有效信息, 但信息不对称始终无法消除,补贴政策带来的非合意结果始终是存在的, 这既是理论的困境,也是实践的无奈。

四、 光伏发电产业补贴政策的实践困境:激励扭曲下的产能过剩

(一)产能过剩是调控方式选择与主体行为策略互动的结果反映

从政府管理视角来看,由于对光伏发电实行的是年度指导规模管理,这就意味着装机规模既决定着补贴规模,又关系到补贴调减,因为“根据光伏发电发展规模”和“合理控制投资规模”始终是“调减补贴标准”的基准。从市场主体的视角来看,补贴标准既关系到新增装机规模,又关系到政府调减的力度。以此来看,政策执行力度——补贴作用机制——实施效果的内在逻辑始终是由新增装机规模的大小来联动的,可以说新增装机规模是政策力度与市场主体策略互动结果的直接表现。由于补贴政策的预期目的是通过补贴强度的逐渐减弱乃至最终退出来实现装机规模的规范有序发展,表现为并网发电量与装机容量保持明显的一致性,即以销定产保证产能利用率运行在合理区间,避免出现产能过剩。

然而, 在政府政策选择与市场主体的博弈中,如果市场主体希望获得更多的补贴,在政府执行力偏软的情况下,很容易因为信息不对称造成市场主体不断增加建设规模的道德风险问题,最终装机规模表现出与预期目标不一致的演变轨迹,补贴缺口随着装机规模的偏离同样日趋扩大(见图1)。 具体而言,在补贴强度较高阶段, 装机规模呈现出高速增长态势,随着某一时刻(t*)补贴加速退坡,预期到补贴强度将进一步下降, 市场主体将会进一步扩增产能,甚至因产能在短时间内集中释放而形成“潮涌现象”, 造成并网发电量与装机容量的背离程度再次扩大, 光伏电站弃光和产能过剩趋于严重。与此同时, 市场主体预期到政府调减补贴力度较弱时,至少在补贴没有降为0之前也偏向于尽可能多和快地增加建设规模,从而倒逼政府放缓补贴退坡并加大备案规模调整。

事后来看,2016年、2017年甚至2018年,均出现了新增装机规模大于政府纳入补贴范围的新增备案规模,意味着高出备案规模的增量部分并没有享受到补贴。在此情况下,政府只得加快补贴退坡力度,加强对装机规模的总量限制,并通过市场机制倒逼无效产能退出,装机规模增速开始放缓并向有效产出(并网发电量)收敛。这也是“531新政”被视作光伏发电产业从规模转向高质量、由疯狂回归理性转折点的原因所在。归纳来看,在政府与市场主体的策略博弈中,装机规模将呈现出先扩张后收敛的S型演变轨迹,具体如图1所示。

(二)财政补贴、装机规模扩张与产能过剩的经验检验

一方面, 在补贴标准动态向下调整的预期下,“抢装潮”成为扭曲激励下的理性选择。另一方面,无论是年度规模指导管理还是五年规划的中长期指导,均表明装机规模的不断扩大是符合政策预期的。在双重因素的激励下,我国光伏发电新增装机连续5年全球第一,累计装机规模连续3年位居全球第一。根据国家能源局数据显示,“十二五”期间年均装机增长率超过50%,进入“十三五”时期,光伏发电建设速度进一步加快, 年平均装机增长率75%,2017年新增并网装机容量5306万千瓦,同比增长53.62%。截至2017年底,我国太阳能光伏发电装机已达到1.3亿千瓦,提前并超额完成了“十三五”预设的1.1亿千瓦目标。即使在2018年出台“531新政”的背景下,2018年我国光伏发电装机规模仍新增44GW,高出当年新增备案规模22GW。

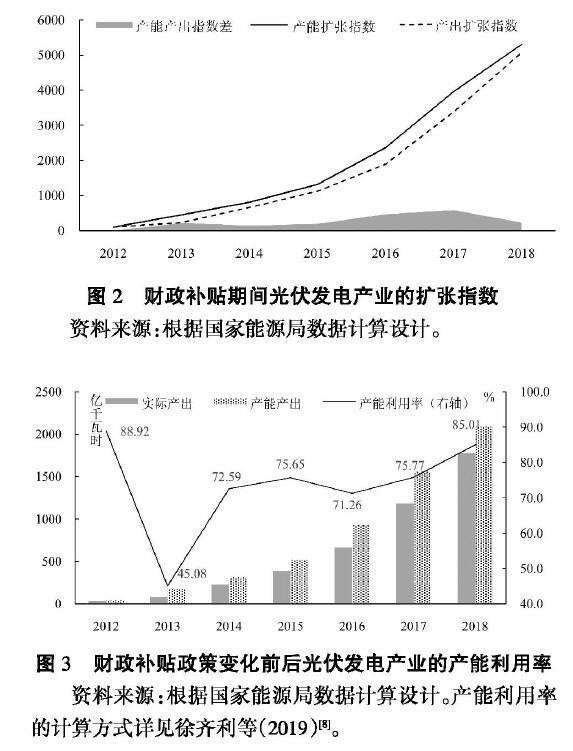

为反映财政补贴的激励效应, 假定以2012年累计并网装机容量和并网发电量分别作为光伏发电产业产能和产出的基准(基年指数=100),在补贴政策的作用下,从产能情况来看,2013年光伏电站并网装机规模已增长了3.5倍,2017年则是2012年的近40倍。 从产出情况来看,2013年累计并网发电量是2012年的2.3倍,2017年为2012年的33倍(如图2所示)。由此表明,光伏补贴政策的实施直接带动了光伏发电产业的产能产出的快速扩张。然而,产能与产出的增长态势却表现出明显的不一致性,产能扩张速度明显快于产出扩张,产能过剩问题的隐忧开始不断凸显。以2013年为例,根据笔者计算,当年新增装机1130万千瓦,同比增长953.2%, 全年累计装机1479万千瓦, 同比增长335.1%; 而当年发电量为87亿千瓦时, 同比增长143%, 增速明显偏低。 从扩张指数的走势来看,2015年到2017年间两者的差距在明显扩大,直到2018年补贴政策转向的背景下才出现收敛, 这与理论层面的分析表现出明显的一致性。

补贴是否带来了产能过剩问题,这里结合产能利用率、光伏发电设备利用小时数以及弃电率情况来验证。为了提升市场消纳水平,解决弃光问题,2014年9月国家能源局《关于征求可再生能源电力配额考核办法意见函》提出,国家将为地方政府和电网企业确定可再生能源配额,并对执行情况进行监测和考核。2016年4月国家能源局《关于印发2016年能源工作指导意见的通知》,提出要探索风电、光伏就地消纳利用商业新模式。2017年8月15日,国家电力调度控制中心、北京电力交易中心有限公司发布《跨区域省间富裕可再生能源电力现货试点规则(试行)》,针对弃风、弃光电能及四川弃水电能,强调引进市场机制,探索跨区域省间现货交易试点,积极促进光伏发电的消纳。但总体来看,光伏弃光率始终处于较高水平。根据国家能源局公布的数据,2015年和2016年弃光率高达10%左右,2017年光伏装机规模占全国总装机规模比重上升至7.33%,但光伏发电量占全国发电量的比重仅为1.8%,全年弃光率为6%,局部地区弃光率甚至高达20%以上。与此同时,2015—2017年我国并网太阳能发电设备利用小时分别为1133小时、1125小时和1078小时,呈现出明显的逐年走低态势。

从产能利用率情况来看,无论是对比补贴政策出台前的2012年,还是参考出台“531新政”的2018年,均不难发现在补贴强度较高期间,我国光伏发电产业的产能利用率反而始终处于低位状态(如图3所示)。 如果产能利用率低于80%即可视为产能过剩的标准来看,此阶段产能过剩是较为严重的[12]。此外, 在我国光伏发电装机大规模增长的推动下,处于产业链上游的多晶硅、硅片、电池、组件等光伏制造企业也纷纷扩大产能,光伏制造企业产能过剩问题同样趋于严重。2018年单晶硅片龙头隆基股份的硅片产能约为28GW, 另一单晶硅片龙头中环的硅片产能约为23GW,两家合计51GW①。如果按照全球2018年95GW的需求估计,40%为单晶硅,则2018年的总需求为38GW,以此来算两家产能的综合利用率只有74.5%, 行业产能过剩极为突出。

基于此,事后来看,对比2018年补贴标准变化前后的产能利用率情况和弃电率水平,2018年出台的一系列旨在加快退坡、控制弃光严重地区新建规模,以及更强调发挥市场配置资源决定性作用的政策举措都是正确的,对于规范和促进光伏发电产业持续健康发展是必要的,也是十分重要的。事实证明,政策调整转型取得了明显成效。国家能源局发布的光伏发电建设运行情况显示,2018年全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%,弃光率为3%,同比下降0.7个百分点;2019年一季度,全国光伏发电量440亿千瓦时,同比增长26%;同期弃光电量12.4亿千瓦时,弃光率2.7%,同比下降1.7个百分点。

五、研究结论与政策启示

光伏发电产业财政补贴政策该何去何从的争议至今没有停止,争议背后透露出的是不同市场主体的异质性利益诉求。就市场主体而言,始终希望获得更多的补贴, 希望政策执行中给予宽限期,然而,政策执行力度弱就容易造成道德风险和市场逆向选择, 反而会使政策失灵。政府作为出台和执行补贴政策的职能部门,在政策方向和力度的选择上始终面临两难问题,既要担心因执行力弱而带来道德风险问题,又要顾忌因执行力强而造成不利于企业技术创新和质量提升的“一刀切”问题。由于政府与市场主体间的信息不对称始终无法消除,补贴政策带来的非合意结果如影随形,如倒卖“路条”、走量不走质、缺乏技术创新、变相骗取补贴等问题比较明显。可以说,激励扭曲效应的存在启示我们要警惕类似于财政补贴等产业政策在引导产业发展的同时有可能造成“好心办坏事”的矛盾结果。

如果方向错了,停止就是进步。本文的理论分析表明, 当出现对市场参与主体扭曲的激励时,及时止损未尝不是占优策略。通过对我国光伏发电产业补贴政策调控历程的全面总结发现,2020年实现平价上网这一政策预期目标的方向指引始终是一贯的,在此导引下通过不断调减补贴标准的试错反馈来调控补贴强度进而实现激励相容是补贴政策演进的基本脉络。在此过程中,补贴政策发挥了积极的促进作用,表现在我国光伏发电装机规模的不断壮大,产业技术进步水平的快速提升,分布式光伏扶贫项目有序实施,以及弃光率水平不断下降和并网发电量不断增加,等等。与此同时,在补贴政策的实施过程中,直接或间接地注重发挥市场作用也是一大亮点。例如,对建设项目进行招投标,通过光伏领跑基地的增量改革倒逼存量企业加快市场竞争力形成等。总体来看,我国光伏发电补贴政策虽然存在执行力度难以把握而容易造成进退维谷的困境,但在实际执行过程中,政策的执行主体能够通过观察市场主体行为反应,在注重发挥市场竞争作用的基础上,基于事前预设的政策目标和现实条件进行主动或被动的调控,使前期的激励扭曲问题得到有效纠正。

归纳而言,由于信息不对称,基于中长期可预期性的政策目标而事前设计的产业政策很容易遭遇实践困境。“不审势,则宽严皆误”,实践是检验真理的惟一标准,只有在实践过程中基于市场反应不断调整和改进, 才能真正发挥政策的正向激励作用,最终实现政府预期的目标。目前来看,更加强调市场作用发挥的“531新政”不仅改写了光伏发电产业补贴政策的进程,而且将对光伏发电产业的市场结构与市场行为产生更加积极的影响。

参考文献:

[1]王璐.新一轮光伏电站产能过剩隐忧初显[N].经济参考报,2016-02-01.

[2]林楚.抢装潮将再次引发过剩光伏行业洗牌在即[J].电力系统装备,2016(6):18-19.

[3]卢延国.“531新政”后的光伏发展大趋势[J].能源,2019(1):58-62.

[4]于玉金.531光伏新政挤扩张泡沫,行业大佬称“天要塌下来”联名上书[N].华夏时报,2018-06-06.

[5]刘尚希,傅志华,等.中国改革开放的财政逻辑(1978-2018)[M].北京:人民出版社,2018.

[6]聂新伟.我国新能源汽车消费补贴政策的演变及效果评析[J].中国物价,2019(3):16-18.

[7]王宇,罗悦.外需引导与政府补贴下战略性新兴产业的产能过剩研究——以光伏产业为例[J].现代经济探讨,2018(3):78-87.

[8]徐齐利,聂新伟,范合君.政府补贴与产能过剩[J].中央财经大学学报,2019(2):98-118.

[9]史丹,白旻.美欧“双反”情形下中國光伏产业的危机与出路[J].国际贸易,2012(12):15-20.

[10]王辉,张月友.战略性新兴产业存在产能过剩吗?——以中国光伏产业为例[J].产业经济研究,2015(1):61-70.

[11]拉塞尔·哈丁.群体冲突的逻辑[M].上海:上海世纪出版集团,2013.

[12]冯俏彬,贾康.“政府价格信号”分析:我国体制性产能过剩的形成机理及其化解之道[J].财政研究,2014(4):2-9.

Why the Photovoltaic Power Industry Subsidy Policy is in a Dilemma?

——Based on the Game Theory of Government and Market Entity

Nie Xinwei1,Xu Qili2

(Industry Research Center, State Information Center, Beijing 100045, China; School of Economics, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, China)

Abstract: The Third Plenary Session of the 18th Central Committee explicitly pointed out that the core issue of economic reform is to handle the relationship between government and market properly. In recent years, cultivating and developing strategic emerging industries have become the goal of industrial policy, and the debate over whether industrial policy is justified by the incentive distortions is also growing, and fiscal subsidies caused by the fraud of subsidies has become the target of public criticism. Considering that the policy is expected to change the market entity, and the market entity can also change the policy effect, forming a chain reaction of “motivational---behavioral--- consequences”. Based on these, this paper gives a theoretical explanation of the incentive distortion formed in the implementation of subsidy policies from the perspective of game theory. Then this paper summarized the evolution of photovoltaic subsidy policy and its influence on the behavior of market entity, and drew conclusions. The existence of information asymmetry may make subsidy policies vulnerable to the practical dilemma of moral hazard. However, under the hard constraints of the expected policy objectives, the transformation of the policy direction and the way of power regulation based on the trial-and-error feedback in policy implementation can promote the compatibility of incentives. Therefore, maximizing the positive incentive effect of industrial policy is not only the original intention of policy design, but also the direction that should be adhered to in implementation.

Key words: Photovoltaic Power Industry; Fiscal Subsidies; Feed-in Tariff; Excess Capacity

(責任编辑:李丹;校对:龙会芳)