文化重建与历史记忆

——“非遗”语境中傈僳民歌传承人的当下观察

■杨 英(云南省民族艺术研究院)

随着城市化、现代化进程的不断推进,诞生于农耕文明的许多传统文化形态渐渐远离人们的生活,非物质文化的活态性、地方性使得民族民间文化资源在人们的日常生活中流失;但是,随着我国综合国力的不断增强,弘扬非物质文化遗产的软实力作用已越来越受到国家的重视。从学理层面来讲,非物质文化遗产不同于其他文化形式,其关键词是:“世代相承”“传统文化”“表现形式”等,反映出来的特性决定了保护内容实际上就是以人为本、以人为核心展开的工作。在社区,传承人不仅是歌者,更是文化的持有者和智者,一位“智者”的辞世,就意味着一个活态博物馆的消失。现实中的“非遗”工作实践和学术考察也证实了这一现实。如此,我国多年开展的“非遗”保护的各项行动中,如何抢救和保护传承人的工作,正在达成社会的共识和核心目标。

近年来,国家层面在“非遗”项目代表性传承人的认定、保护、扶持等方面,开展了很多工作并取得了阶段性的成效;只是由于很多国家级代表性传承人年老体弱等客观原因,“人走歌息”“人亡艺绝”的现象仍不以人的意志为转移,造成了时代的断裂。要知道,我国各民族民歌是展现文化多样性的重要载体、是非物质文化遗产的重要组成部分,对民歌的保护和抢救已得到了学界越来越多的关注。如此,对民歌传承人现状及社会互动情况的研究已成为学界紧迫的现实话题。

从研究现状来看,当前研究者们大多从“非遗”保护的立场,关注民歌传承现状或民歌传承人的个案情况,以当下境况立足共时与历时立场开展对比分析传承人现状的资料则比较匮乏。课题组依托田野、立足“非遗”语境,以问卷、访谈和参与观察的研究方法分别对“非遗”项目傈僳民歌的国家级代表性传承人熊自义(澜沧江流域维西县)、王利、李学华(怒江流域泸水县)的现状进行了访谈,采用了民族学关于地方性知识的观念,从政策制定与保障措施、传承途径与传承方式、传承环境与民众认知3个视域对傈僳民歌的传承与传播进行了分析,对传承人在社区话语情境中的当代意义进行了识读,探讨了代表性传承人与“非遗”保护与实践的互动关系,为更加准确地把握民歌传承人心理逻辑的构成提供重要的支撑,以求为傈僳民歌传承与保护工作的可持续开展、实现文化基因的当代护养提供新的视角。

■“非遗”语境中傈僳民歌传承人生存现状叙事

(一)传承人的传承技艺:傈僳民歌

傈僳族主要聚居在云南怒江傈僳族自治州和澜沧江流域维西傈僳族自治县,齐塔地区均有散居。作为氐羌后裔,傈僳族是一个能歌善舞的民族,特别是崇尚唱歌对调,从顽皮小孩到耄耋之人,几乎人人会唱善跳,对于无文字边缘族群来说,“盐,不吃不行;歌,不唱不得”,作为一种记忆立场,民歌成了傈僳民众的“第二语言”,更是一种“非文字”书写的行为和族群认同的方式。

同所有的民间音乐一样,傈僳民众在日常生活中创造的音乐,是他们情感表达在声音中的反映,其精神性和符号化特征承载着民族伟大的创造。据资料记载,傈僳民众在耕种、打猎、结婚、盖房时都要尽情歌舞,尤其在秋收时节,更要举行盛大的歌舞聚会,活动常常要持续几天几夜,方尽兴而散。可以说,民歌源于傈僳民众对生产、生活知识、人与自然关系的体验,是他们以艺术的手段叙述历史、祈佑尘世与神界沟通以实现人神对接与平衡的有效方式。

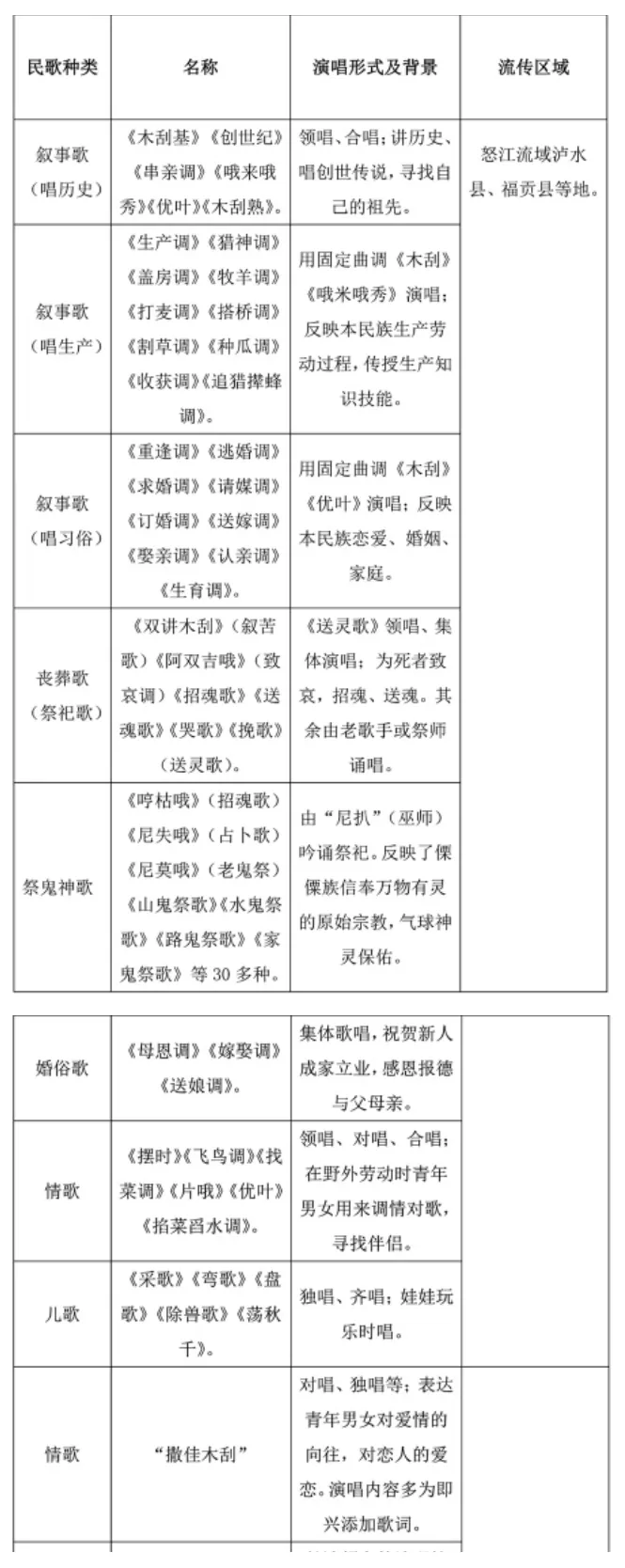

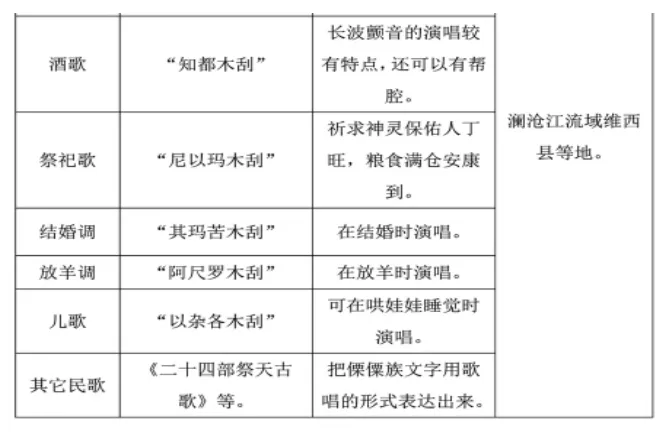

经专家学者实地调研搜集到的傈僳民歌种类、名称、表现方式等资料显示:

表格1

2006年5月,“傈僳族民歌”“傈僳族阿尺木刮”经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。源于傈僳民众日常生活的文化事象,从日常的生活场域跃身变成国家级非物质文化遗产,进入了更高的文化层面,成为地方文化精英响应政府号召打造的地方“文化名片”。如傈僳民歌“摆什”“优叶”“木刮”等,在政府行为的包装下,成为具有商品属性的展示物、成为享有“峡谷天籁”美誉的文化品牌。由此,傈僳民歌升格为具有国家在场的政治话语象征,其文化意义具有了无法根据传统经验进行简单确证的、新的地方文化标识。

(二)代表性传承人当下生存境况

傈僳民歌是傈僳先辈在与大自然的交往中,通过世代传承得以保存和发展的生态智慧,传承人是活态传承的主体。近年来,随着国家对“非遗”保护的重视,代表性传承人的保护在国家层面也得到了重视。2007年,文化部在我国的第二个“文化遗产日”公布了第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。随着认识的推进,文化部先后命名了4批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,傈僳民歌国家级代表性传承人共3人并在人民大会堂接受了颁证仪式,这意味着作为一种职责,他们必须承担国家赋予的文化遗产名录传承与保护的责任,更意味着具有公认的代表性和权威性。作为一种与生计相生相伴的文化,傈僳民歌的生成有很多时候是与歌舞相伴、实用功用交叉融合的表演形式。因此,从学术的立场很难以完整的体系来进行分类。但作为一种行政手段,为了便于工作的开展,已认定的傈僳民歌国家级代表性传承人情况如下:

熊自义 (左一)与两代徒弟交流技艺

表格2

熊自义:1941年生于维西县叶枝镇新洛村米俄巴村民小组的一个农民家庭。在叶枝的土地上,诞生了很多祭天古歌、神话传说等宝贵的文化财富。这里人们生活的方方面面,都可以通过智者以“木刮”来吟唱。用熊自义的话说,那就是“傈僳族的调子没唱到的只有‘放鸡调’了”,彰显出一位传承人对民族文化创造的自豪感。多年来,熊自义时常以自己的绝活为村民们开展祭祀活动,同时,但凡文化部门向他收集民间艺术资料时,他总是毫无保留地将所能都贡献出来。作为本土文化长辈哇忍波仅存的嫡传弟子,熊自义不仅继承了傈僳古老的文化传统,成为本土文化的集大成者,更以充满智慧的个人魅力,成为邻近村寨节庆或婚丧嫁娶活动中不可缺少的核心人物。在他主持的各种聚会和仪典上,他不仅传播了傈僳文化的精华,更由于个体的聪慧和对本土音乐的热爱,他几乎继承了哇忍波的全部技艺,成为公认的文化持有者、成为叶枝镇一带社区各种活动的核心人物。随着我国文化政策的调整,傈僳族古老的文化现象得到了更多关注,在相关部门的支持下,熊自义曾在村里组织了80余人的“阿尺木刮”表演队,使村中的年轻人掌握了许多表演套路。至今,在文化部门的协助下,他已带了4批徒弟,向他们传授了流传于维西傈僳族聚居区的众多“木刮”,如“建房调”“结婚调”“放牧调”“劳动调”等。前些年,他身体健康之时,还定期到镇上的传习点组织“阿尺木刮”的传习活动。随着年纪的增长,他的身体每况愈下,加之他家山高路远,传、帮、带的机会也就少了。这样的状况,是许多乡土文化在传承中面临的困境。

王利:1929年生于泸水县古登乡干本村,从小就对傈僳族传统的民间歌舞有着浓厚的兴趣,他从8岁开始拜民间艺人益邓、郁丽仙(已逝)为师,在长期的生活实践中,掌握了众多傈僳民歌的歌唱技巧,熟知了傈僳民歌的文化意义,特别擅长的是“起奔”弹唱。17岁时,他掌握了“起奔”弹唱的各种表现形式:如他能正面弹,也可以反面弹,还可以根据现场需求即兴而作,是一个集吹、拉、弹、唱无所不能的民歌高手,成为当地民间文化的一部“活字典”。多年来,王利已培养出球邓光(65岁)、恒邓光(68岁)、球邓先(78岁)、王秀和(40岁)、先干普(60岁)、义和匹帕(69岁)等在当地有影响的弟子,他们在参与省、州、县组织的文艺活动中,均以自己的才艺和创造性表达,弘扬了傈僳民歌的社会影响。据资料记载,1994年~1999年间,中央电视台、云南电视台等,分别对王利进行了采访和报道,使他的社会影响进一步扩大,这也无形中提升了傈僳民歌的当代传播;在与泸水县文化馆工作人员的交谈中,我们发现,近年王利参与各种活动的记录越来越少,工作人员告诉我们:“王利年纪大了,这些年基本上都是文化馆组织相关人员去他家进行采录和访谈。如2016年,县文化馆再次对他开展了专门的抢救性工作,对他掌握的傈僳民歌进行了系统的录制。”

李学华 (左一)与徒弟李新民

李学华:1952年生于泸水县鲁掌镇鲁掌村委会三岔河村。他自幼喜欢音乐,儿时经常围坐在唱歌的老人身边聆听,在父母及村中艺人耳濡目染的带动下,他掌握了傈僳民歌众多的演唱技巧。多年来,他带领村中的青年开展傈僳歌舞的文艺表演,成为当地受尊重的人物。在当地,只要有歌声的地方,就有李学华的身影。如今,无论是表达男女真挚情感为主的“优叶”、以吟唱古歌和叙事长诗为主的“木刮”,还是即兴演唱的“摆时”,他都能随心驾驭,傈僳民歌的演唱在他的支配下被运用得格外有声有色,显示出深厚的演唱功底。如他在演唱短音符时,常大量使用颤音;演唱长音时,则平直朴素、音色浑厚低沉,体现出独有的韵味。李学华不但唱歌,他还创作新民歌并培养传人。在他长达42年的演唱生涯中,不仅成就了自己高超的演唱技巧,他还用傈僳民歌元素创作了许多新民歌,培养了李新明、李新成、胡学忠等一批技艺高超的徒弟。在当地文化部门的支持下,李学华如今任“泸水县泸峰民间艺术团”副团长,艺术团的编排任务,为传承傈僳民歌发挥着重要作用。1999年李学华带领“泸水县泸峰民间艺术团”代表怒江州参加北京中华民族博物馆怒江分馆的开馆仪式,表演了傈僳民歌。李学华每年都会参加州里举办的诸如“澡塘会”“阔时节”庆典的表演,也多次参加省、州、县的文艺会演,为到怒江考察、调研、旅游的国内外嘉宾演唱傈僳民歌。作为国家权利的符号,李学华已成为傈僳民歌的重要承载者和传播者,他以出众的才智和灵性,贮存和掌握着傈僳族的传统技艺。正是这种生存的能力,使他成为傈僳民歌代代相传“接力赛”中的“执棒者”和代表人物。在傈僳社区这个特有的文化空间,因为李学华的存在,带动和影响了许多傈僳青年的一言一行,影响着越来越多的傈僳族民众对傈僳民歌的热爱,使得一方文化得到了发扬光大,后继有人,实现了傈僳族群的身份识别和文化认同。

在当下的“非遗”语境中,当传承人被认定为国家级“非遗”项目传承人时,这就意味着一种职责,被赋予了一种社会担当,即他们必须完成国家相关法规政策中对传承人规定的权利和义务的履行。当他们在扮演这种社会角色后,作为文化精英,他们不仅可以享受政府给予的资金支持,获得表彰,更可以通过这样的平台,代表自己所属的那个群体,更多地被外界所认识和尊重,成为文化多样性存在的具体实践者与见证人。

■傈僳民歌传承人传承现状的比较与分析

(一)政策制定与保障措施的比较分析

近年来,随着我国对非物质文化遗产的重视,傈僳民歌作为国家级“非遗”项目之一,其传承人的传承现状从国家层面,到省、州(市)、县都受到了不同程度的关注。

1.国家层面的体现

2008年5月14日,文化部审议通过并发布了《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》 (以下简称《办法》),自2008年6月14日施行。按照《办法》规定,就本议题而论,文化行政部门就对已命名的傈僳民歌国家级传承人熊自义、王利、李学华建立了档案并规定各级文化行政部门应对开展传习活动确有困难的传承人予以支持。具体来看,支持方式主要有:资助传承人开展授徒传艺或教育培训的活动;提供必要的传习场所;资助有关技艺资料的整理、出版经费;提供展示、宣传及其他有利于项目传承的帮助;对无经济收入来源、生活确有困难的传承人,所在地文化部门应积极创造条件,保障其基本生活需求,也规定了代表性传承人应承担的义务等。

据课题组了解,本课题所涉及的3位傈僳传承人,每年均获得了中央财政给予的专项资金,同时,他们也签署了他们必须完成相应传承活动的《承诺书》,意味着一种职责的制度化规约。

2.省、州、县“非遗”保护机构

自2005年12月22日,国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》,并制定“国家+省+市+县”共4级保护体系以来,云南省逐步建立了国家、省、州(市)、县(区)4级保护名录体系,并相继设立了云南省非物质文化遗产保护中心及各州(市)、县“非遗”中心,践行着“政府主导、社会参与、明确职责、形成合力,长远规划、分步实施、点面结合、讲求实效”的工作原则,“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,逐步探索适合云南“非遗”代表性传承人管理的方法和手段,收到了良好的社会效果,为推动“非遗”保护工作的顺利进行提供了制度保证。

维西县、泸水县文化馆“非遗”中心,分别为国家级“非遗”项目“傈僳族阿尺木刮”及其传承人、“傈僳族民歌”及其传承人的具体保护实施单位,课题组对两地履行国家政策规定及各自采取的传承保护措施进行了调查走访,其成果主要体现在以下几个方面:

一是两地“非遗”中心都根据国家、省、州相关规定,按照申报书内容对传承人进行监督管理,采取文字、图片、录音、录像等方式,全面记录了他们所掌握傈僳民歌的表现形式、技艺和知识等,撰写了调查报告,建立了档案卡片。如:维西县“非遗”中心对熊自义掌握的“阿尺木刮”传统音声进行了系统录制,对多段“阿尺木刮”进行了记谱并用汉语翻译了歌词,从谱、调、器的专业立场进行了整理,形成了“阿尺木刮”文字资料约5万字,图片约500幅,录音约300分钟,录像(专题片)约120分钟等。泸水县“非遗”中心对王利、李学华掌握的“摆什”“优叶”“木刮”“起奔弹唱“等傈僳民歌进行了调查研究,开展了建档和系统录制工作,完成了《傈僳族民歌》内部资料集的编辑工作,收录了包括王利、李学华等人演唱的傈僳民歌134首,完成了非物质文化遗产丛书《傈僳族民歌·摆时集》 《傈僳族民歌·盖房调》 《傈僳族民歌·请媒歌》的编辑,拍摄制作了《傈僳族民歌》教学片,出版了《傈僳族民歌·起奔弹唱》专辑,建立了傈僳民歌代表性传承人档案和数据库。二是两地“非遗”中心都积极引导和支持传承人的授徒传艺或教育培训活动;对传承人的传习活动提供了必要的活动场所,如:维西县“非遗”中心自2008年以来,建立了傈僳族“阿尺木刮”传习中心1个,传习点7个,每年在每个传习点均举办了3期“阿尺木刮”群众性培训活动。工作人员告诉我们,前些年,熊自义身体状况尚好之时,他还常常到传习点开展“阿尺木刮”的推广工作,而随着年事已高,身体状况不好,因此近年来的工作内容逐渐减少。到现在,他已不能开展传习活动了。而泸水县“非遗”中心也在工作范围内,支持和扶持李学华开展传承工作(因王利年老体弱,近几年,他也不能进行传承活动了),并在泸水县上江镇新建村建立了培训基地。2015年间,策划并实施了培训班8期,参加培训人员共计250余人,还开展了傈僳民歌进校园活动3期,举办展示演出6场;2016年11月,李学华参加了泸水县文化馆召开的为期两天的“傈僳民歌保护、传承、发展研讨会”,在会上,他指出:傈僳民歌由于不同地区音律结构的差别以及青年一代关注度的减少等原因,造成了传承的困难和相互融合的难度。但他表态,不管传承怎样艰辛,都不会辜负国家授予他传承人的这一称号,一定不遗余力地让傈僳民歌这一老祖宗留下的传统精华得到保护和传承,他还要努力结合现代的传播手段进行传播和推广。三是两地“非遗”中心都积极探索地方性保护政策的制定与落实,通过与传承人签订传承协议,要求艺人定期完成传承、授课时数,建立健全传承人奖惩机制,定期或不定期地进行管理监督,抽查验收。如对积极参与“阿尺木刮”传承活动的艺人给予表彰。针对熊自义即将失去传承力的现状,采取了抢救性的保护措施,进行了现场录制与访谈,有效地保留了大量的资料;泸水县“非遗”中心针对传承人的传承内容建立了相应的管理机制,对传承人的工作情况定期进行总结、考评,向上级部门提交调研报告。通过制度的实施,使行政机构及时掌握传承人的有效数据,充分体现了政府对传承人的关怀。

通过两地传承人政策实施及落实情况的数据表明,傈僳民歌作为国家“非遗”的重要组成部分,其特点之一就是区域性、地方性,要实现对传承人的保护及傈僳民歌的传承发展,就必须不但使国家所制定的政策、措施规范化、常态化,更要因地制宜地加强地方具体细则的制定与实施。

(二)传承途径的比较分析

传承途径是指传承人将非物质文化遗产的技艺、技能传承给传承对象所采取的渠道和方式。传承人因所处的自然环境和人文环境不同,常常会形成不同的传承方式。调查中发现,3位传承人既有相似的传承方式,也因个体及所处生活环境的差异,在传承方式上形成了自身的特点。

如熊自义居住在维西县叶枝镇新洛村米俄巴村民小组。作为山区,这里经济落后,信息闭塞,如笔者第一次在叶枝镇拟去熊自义家时,文化馆的工作人员即告诉我们,他家山高路远,一般的车子是上不去的,碰到下雨还回不来。由此可见,面对这样的环境,对于政策的传达、培训活动的开展是多么的不易!而王利、李学华分别居住在州府所在地泸水县的古登乡干本村、鲁掌镇三岔河村,这里交通较便捷、生活方便、与外界的接触也多;另一方面,由于澜沧江流域傈僳民歌“阿尺木刮”与怒江州傈僳民歌所涵盖的内容、演唱方式存在诸多不同,这就造成了同一文化品种在表现手法上的差异,傈僳民歌在传承方式上也呈现出多样化。

1.共通性——社会传承

社会传承大致有两种情况:一是以师父带徒弟的方式传承某种“非遗”项目。如某种手工记忆或民间歌舞;二是常听多看艺人的演唱、表演、操作,通过无师自通与游学而习得。此传承情况的共同点是:这些类别的“非遗”项目结构比较简单,不需多种技艺的介入,只是有赖于传承人的执着即可获得传承。

针对3位传承人的经历,据笔者了解,他们身上都有相同的习得背景,即跟随老艺人学习传统的音乐技法,都经过了一个从无意识到有意识的积累过程而最终修成正果。在族人的眼中,他们都是本民族文化的“百科全书”;在我们的眼中,他们却是身怀本地文化绝活的艺人。他们对于傈僳民歌的掌握和重新的理解,对傈僳文化的传承和发展有着不可小觑的作用。多年来,他们履行着作为“非遗”国家级传承人的责任与义务,按照规定,在各自生活的区域带徒弟,在一种口传心授、口耳相传的过程中,他们完成了薪火相传的社会职责。经过多年的磨炼,他们的许多徒弟也成为具有影响力的民歌能手或被认定为省、州、县级代表性传承人,而3位传承人也因拥有一身绝活而成为政府符号的代言人、成为傈僳文化的传播者和守护者,这一过程体现了传承人通过音乐在传达信仰、影响族群观念、激发民众情感、塑造族群行为模式方面的社会作用。

目前的政府会计制度是以预算会计为基础的。在公共财政方面,事业单位无意识地将财务细化管理作为主要目标。其他类型的财务管理问题都需要进行预算管理,原则上尚未得到解决和实施。

进入现代社会,傈僳民歌的传承语境和传承方式在特定的文化空间中,必然受制于环境的影响,现代生活方式必然打破傈僳民歌赖以生存的自然和社会环境,更在新的时代被种种复杂的因素所影响和改变,民歌的传承方式也不得不随之改变,如由人际传承变为大众传承、社区传承变为社会传承、封闭传承变为开放传承等。

2.差异性——传承的单一性与多样性

(1)熊自义的传承方式

据课题组访谈得知,2008年,维西县文化馆在叶枝镇同乐村村公所建立了传习点,由熊自义作为第一传承人,余仙君(省级传承人)作为第二传承人,李碧清(省级传承人)作为第三传承人,同时包括余健芳、余文英、余秀仙、张同仙、余仙、余志新、余小飞、余新华、余海山等12人组成传承小组;2011~2013年间,又分别在新洛村、巴迪乡、康普乡建立了3个传习点,进行“阿尺木刮”的传承;2015年初,在各级主管部门的共同努力下,傈僳族“阿尺木刮”传习中心在叶枝镇同乐村建设完成。这种由“点”到“中心”的跨越,标志着政府的重视。的确,传习中心设置了多媒体电子展厅、传统文化展室、传承活动场地等,县文化馆还分别在叶枝镇新洛村、松乐村,康普乡普洛村,巴迪乡阿尺打嘎村等代表性强的村落,建立了“阿尺木刮”的传习点,其重视程度可见一斑。前些年,熊自义身体状况尚好之时,还定期到传习点对“阿尺木刮”进行传授,如前所述,组织了80余人的“阿尺木刮”表演队,带动村中的年轻人掌握了一些基本的表演套路,培养出一批新的传承人。而近几年,他年纪增长,身体每况愈下和居家条件的制约,他开展传承的机会也就少了。

(2)王利、李学华的传承方式

针对泸水县王利已经年迈体弱,近乎丧失传承能力的情况,在省“非遗”中心的协助下,县文化馆及时采取了抢救性手段,对其他的省级传承人加以培养并逐级申报。目前,李学华作为怒江地区傈僳民歌新时代的传人,他在傈僳文化发展的推动中,带动和影响了傈僳青年一代的一言一行,影响着越来越多傈僳人对傈僳民歌的热爱与了解,使傈僳族的传统音乐后继有人。具体来看,他不但传承老一辈留下来的歌谣,更根据时代的变化,编唱了许多新的歌曲,丰富了傈僳民歌的表现内容、拓展了表现形式。在这样的过程中,他不仅成就了自己高超的演唱技巧,还培养了如李新明、李新成、胡学忠等一批后继者。依托怒江水的滋养和个人的聪慧,他以多样性的手段传承和发展着傈僳民歌,成为傈僳音乐在当下的一个标识。

(三)传承环境的比较分析

音乐风格的变化和形式的变化,通常是社会变化的反映。现代背景下,傈僳民歌这种稳定性较强的艺术样式在内容和形式上也会因生存方式的变化随之改变,出现一些因社会结构引发的心理冲突,如熊自义、王利、李学华,他们在个人成长的几十年里,正是中国乡村社会发生变迁的重要时段:如公路建成、恢复信仰自由、电视普及等,傈僳民歌的传承环境也必然随着时代车轮的转动而悄然发生变化,这也符合了人类学“形成着的人创造着形成着的现代社会”这一观点,但是作为一种文化立场,我们也看到:全球化的最后结果不应该是文化的一体化,而应该是文化的多元化。

1.人文生态环境的改变

人文生态通常指自然、社会两个方面对文化的影响。自然环境、居住环境、宗教信仰、社会观念、经济发展等,都会给傈僳民歌的产生、发展、流变提供特殊的、独一无二的场景,民歌传承同样离不开这些场景,文化生态之间各要素的变化将直接影响传承的变迁。

在对熊自义、王利、李学华的调查中了解到,3位传承人面临传承困难的问题和焦点都与区域文化生态的变化有关。在当下全球化和城镇化的进程中,傈僳族传统的生产、生活方式发生了很大变化,使得傈僳民歌原有的社会功能逐渐消退,傈僳民歌失去了演唱传承的原生场景。特别是随着现代传播方式的普及,村寨的娱乐生活也更加多元,特别是宗教的影响,傈僳民歌在年轻人的心目中往往被认为“土”“不好听”,导致傈僳民歌的生存日趋边缘。与此同时,受经济发展的影响,傈僳青年外出务工,导致传承人群缩小;再者,傈僳民歌不能为生计带来经济效益,很多民众也不愿投入时间和精力去学习傈僳民歌,传承人为谋生也不能专心开展传承活动;在我们关注的传承人中,传承效果较好的是李学华,他家由于经济条件好一些,他开展工作时就少了许多后顾之忧,特别是他依托民歌素材创作的傈僳新民歌,在当地获得了人们的喜爱。因此,他希望通过这样的方式,能够让傈僳民歌的精华得到保护和传承。当然,这样的尝试也遭受到一些学术界人士的质疑,其价值还有待时间的回答,也有待傈僳民众的自主选择。

2.民众对传承人的认知

实地走访维西县叶枝镇村民并发放问卷(关于当地民众对傈僳民歌国家级传承人认知度)分析,百分之九十的村名普遍反映,若按照熊自义老人所教授的民歌,他们几乎不能完整的演唱,在他们看来,“木刮”的演唱要求具备独特的发声方法,如特殊的颤音方法,许多人就唱不出来;其次,百分之二十的年轻人认为这样的歌调太“土”,不如流行音乐好听。作为一种普遍现象,双向心理趋向的背离,导致年轻一代对传统所持的观念,加速了民俗根基的动摇。课题组对熊自义进行访谈时,也感受到了他对傈僳民歌难以传承下去的担忧。他说:“我现在年纪大了,走不动了,嗓子也没有以前好,很多时候都唱不动了,这个地方山高路远,一下雨就不通车,我还有很多的调子都没有机会教给年轻人。而现在村子里的年轻人大部分都外出打工,小娃娃都在读书上学,他们现在唱的很多傈僳调子都变味了,越来越不像我们傈僳古歌了,真不知道我们的歌调还能延续多久!”我们明白,作为老人,他的担心是指现在用MIDI制作的傈僳歌曲,除了旋律采用了“木刮”的素材外,其表现方式、演唱风格,与传统的文化体验和历史记忆中的“木刮”都渐行渐远。作为外乡人,我们虽也忧心忡忡,但我们只能无奈地期盼,随着政府对民族传统文化的日趋重视,在全社会逐步形成重视民族传统文化的良好氛围中,作为“局内人”的年轻一代会对自己民族文化的走向做出正确的选择!

而我们来到泸水县鲁掌镇鲁掌村调研时,了解到另一番景象:前些年,性格开朗的李学华为了实现更好的传承效果,他不辞辛苦地走村入寨,多在人们聚会时进行表演,让更多的人近距离地感受傈僳民歌的魅力,激发他们学习傈僳民歌的兴趣;他还利用假期,在自家小院为村里的中小学生举办培训班,并主动提出到鲁掌镇的中小学开展“非遗进校园”的传承。在传承的道路上,李学华一边钻研傈僳民歌创作的途径、一边为培养传承人而努力,但凡州、县、镇、村有重要活动,他都积极参加,他所创作的许多新民歌都紧紧围绕国家的方针政策,主题鲜明,旋律积极向上,如《雪鸡翻山》 《打猎调》 《划船调》等都成为当地的“流行音乐”。从这个意义上讲,正如音乐人类学的一条准则:特定音乐的创造,归根到底在于特定的社会环境、在于特定文化环境中的人的创造。随着访谈的深入,课题组也发现了李学华在民间传承过程中遇到的年轻一代“不愿学”“不好学”,部分信仰基督教、天主教等民众“不能学”的困难,这给我们带来了思考,也引出了下面的话题。

■“非遗”语境下傈僳民歌传承人比较分析引发的思考

作为一种象征符号,傈僳民歌传承人与其民族文化的生存与发展具有血脉关系,传承人的现状折射出民族文化的动态图景,这种共生关系表明了一个概念:文化生态的良性循环与民歌传承人的社会职责形成文化元素的场域化。

联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》关于“非物质文化遗产”的定义里有“culturalspaces”术语,我国最早译为“文化空间”,后又改译为“文化场所”。在《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》中解释为:“文化空间,即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性。”随着我国“非遗”保护工作力度的推进,学者们就提出了关于文化生态保护的观点,其中就包含了“cultural spaces”的内涵。文化生态包括自然、社会两个方面对文化的影响,自然条件、居住地环境、宗教信仰、社会观念、经济发展都给民歌的产生、发展、流变提供了特殊的、独一无二的场景,传承同样离不开这些场景,文化生态之间的各要素变化将直接影响传承活动。

调研中所收集到反映传承困难的问题和焦点都与区域文化生态的变化有关:宗教政策开放后,教堂成为人们新的文化空间;经济社会的影响,外出务工、移民导致传承人群缩小,传承人为谋生不能专心开展活动;受文化交融的影响,本民族民歌在年轻一代人中被认为“不好听”;物质生活的影响,娱乐方式多元化,外来歌曲带来了外界更多的信息,民歌失去了传承的场所,原有演唱传统民歌的特有环境和风俗活动逐步消失,而这是一个必须面对的现实。

文化是人的存在方式,人也是文化的存在载体,傈僳民歌是我国多民族文化的一张名片,传承人就是这张名片重要的持有者和守护者。在当今“非遗”语境中,随着如何实现对傈僳民歌更好地保护和思考,越来越显示出其代表性传承人在这一过程中的作用和地位。政府作为保护主体,其政策能否真正地立足于作为传承主体的传承人、否能真正地有利于傈僳民歌的长久辨识度至关重要。而最终,傈僳民歌的传承与保护还得依靠传承人去实现!因此,不断完善并确立代表性传承人在傈僳民歌传承与保护中的首要位置,进而确立起传承人在当代社会中的有效角色,以符合人性化为基本原则,以调动传承人的积极性为目的;相应的法律法规不但要制定,还要根据各地的实际情况,因地制宜地去贯彻与执行。再者,随着文化生态的改变,传承人所面对的是一个全新的场域,往昔民歌编织的曼妙梦境已难再现。因此,如何尊重民间音乐自身的发展规律,引导传承工作由“自发”走向“自觉”,把“声音符号”提升为“文化符号,以完成地方品牌文化重建与心灵重建的有序化,作为一种学术期待,这将是各界值得不断探讨的重要命题!