TCD、MRA及与DSA在诊断缺血性脑血管病颅内动脉狭窄的对比研究

1.河南省许昌市中心医院重症监护室 (河南 许昌 461000)2.河南省郑州市中心医院放射科(河南 郑州 450007)

王化强1 刘颖娜2

缺血性脑血管病(ICVD)不仅具高发病率、致死致残率,复发风险也极高,临床针对ICVD的危险因素类报道皆指出,颅内动脉狭窄在疾病发生、发展中发挥重要作用,也是复发的独立危险因素[1-2]。因此,有效诊断ICVD颅内动脉狭窄于疾病防治具重要意义。数字减影血管造影(DSA)是临床诊断颅内动脉狭窄的“金标准”,但系有创伤检查,具一定风险,且对设备、技术要求高,价格昂贵,临床普及度不高[3]。经颅多普勒超声(TCD)、磁共振血管成像(MRA)亦是临床常用的颅内病变辅助影像学检查手段,其中TCD操作简单、价格低廉无创伤,患者接受度高,适应群体广泛,可将红细胞在血管内流动的超声信号转化为多普勒频谱,帮助临床诊断脑血管病变,但难以探及大脑中动脉远段;MRA在显示颅内血管形态学改变上具显著优势,但采集时间长,易受血流因素影响,诊断特异性欠佳[4-5]。鉴于此,本研究回顾性分析60例ICVD患者的TCD、MRA、DSA影像资料,旨在进一步补充及完善ICVD的临床诊断,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料研究对象为2014年1月~2017年12月于我院确诊共96例ICVD患者,其中男50例,女46例,年龄41~85岁,平均(63.28±7.12)岁,所有患者入院时均表现为肢体无力、麻木,伴头晕症状,34例伴恶心呕吐,18例吞咽障碍,52例言语不利,44例头痛,22例复视,其中12例伴意识障碍。所纳入患者发病至入院时间不超过1周,均有完整TCD、MRA、DSA检查结果,且行TCD、MRA检查时间与DSA检查时间不超过2周,TCD、MRA检查间隔时间不超过3d,均知晓研究内容并签署知情同意书。

1.2 方法TCD:设备型号为TC8080,美国EME,配备2MHz探头,扫描两侧颈动脉颅内段(ICA)、大脑中动脉(MCA)、大脑前动脉(ACA)、大脑后动脉(PCA)、两侧椎动脉(VA)、基底动脉(BA),获取血管收缩期及舒张期血流速度、平均血液流速并计算搏动指数。

MRA:设备为1.5T SIGNA超导MR仪,配备颈部相控针线圈,冠状面T1W定位后行MRA检查(TR:16ms、TE:4.0ms、FOV:20×20cm、矩阵:256×192、FA:50degree、BW:15.63、层厚:2.0mm、Sat:s),K空间采集后经右侧肘静脉注射对比剂(Gd-DTPA,剂量20mL),行增强扫描,横状面T1W定位,Smart prep触发扫描,探测标记定位于主动脉弓部,扫描参数TR:16ms、TE:4.4ms、FOV:32×25.6cm、矩阵:320×224、FA:45degree、BW:15.63、层厚:2.0mm、Ellipitical Centric:on、Muti-phase、zip512、zipx2;最后将数据上传至ADV4.0工作站行最大信号强度投射、多平面重建。

DSA:设备型号:飞利浦V3000,seldinger技术行股动脉穿刺,注入适量非离子型造影剂后摄颈动脉正位、侧位、斜位影像。

1.3 颅内动脉狭窄诊断标准参照NASCET法[6],统计斑块所致管腔狭窄程度计算狭窄率,狭窄率1%~49%将狭窄程度视为轻度、50%~69视为中度狭窄、70%~89%及以上为重度,90%以上为闭塞。

1.4 统计学分析采用SPSS软件进行统计学分析,计数资料用n(%)表示,以kappa值表达TCD、MRA与DSA诊断结果的一致性,kappa<0.4表示一致性较差;0.4~0.75表示一致性较好,>0.75表示一致性优,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

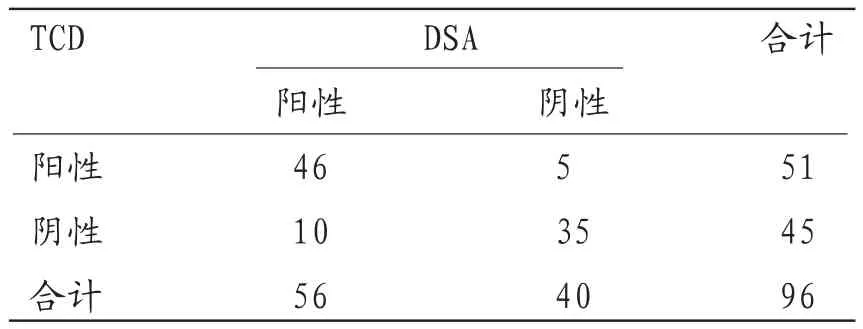

2.1 96例ICVD患者TCD检查结果与DSA对照96例患者中,经DSA检出56例颅内动脉正常、14例轻度狭窄、8例中度狭窄、4例重度狭窄、14例闭塞;TCD检出51例正常51例,12例轻度狭窄,10例中度狭窄,6例重度狭窄,17例闭塞;与DSA检查结果对照,TCD诊断颅内血管狭窄的灵敏度、特异度、准确率、阳性预测值、阴性预测值分别为82.14%、87.50%、84.37%、90.19%、77.77%,kappa值0.684,见表1。

表1 96例ICVD患者TCD检查结果与DSA对照

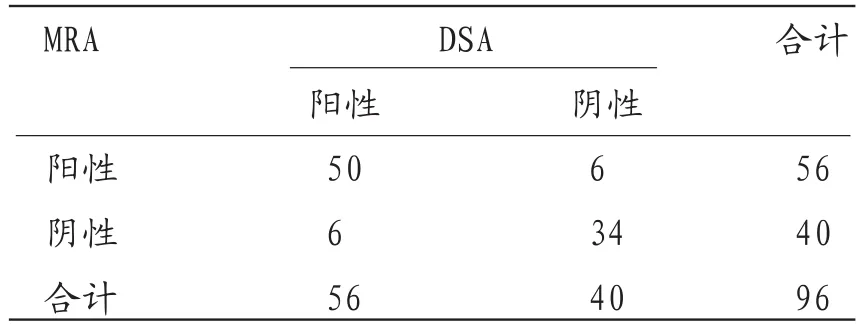

2.2 96例ICVD患者MRA检查结果与DSA对照MRA检查共检出56例正常,13例轻度狭窄,9例中度狭窄,6例重度狭窄,12例闭塞,与DSA检查结果对照,MRA诊断颅内血管狭窄的灵敏度、特异度、准确率、阳性预测值、阴性预测值分别为89.28%、85.00%、87.50%、89.28%、95.00%,kappa值为0.742,见表2。

表2 96例ICVD患者MRA检查结果与DSA对照

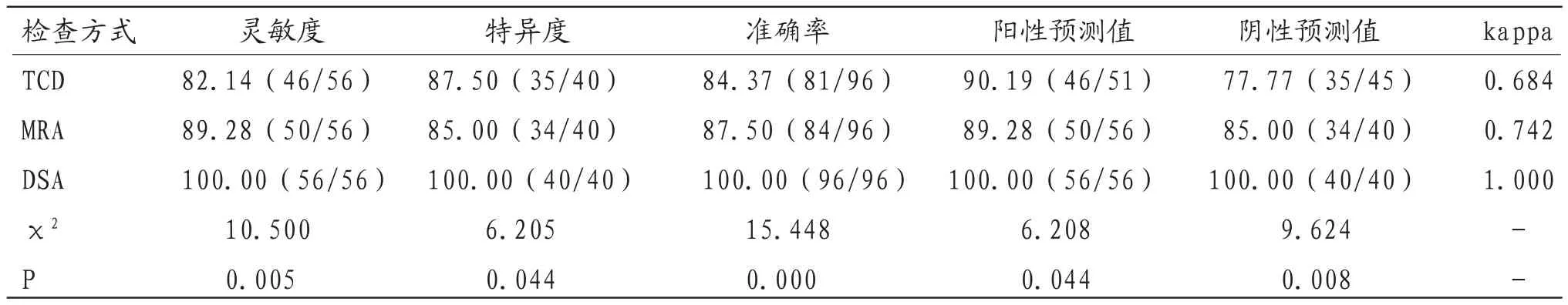

2.3 TCD、MRA及与DSA诊断缺血性脑血管病颅内动脉狭窄的临床价值三种检查方在灵敏度、准确率、阴性预测值上比较差异有统计学意义,且TCD灵敏度、阴性预测值显著低于MRA、DSA,而MRA、DSA诊断颅内血管狭窄的灵敏度、特异度、准确率、阳性预测值、阴性预测值比较差异无统计学意义,见表3。

3 讨 论

DSA作诊断ICVD颅内动脉狭窄的“金标准”,其临床应用价值已然明确,但系有创检查,不仅存在一定并发症风险,亦难以显示脑组织、动脉内斑块类型及斑块钙化情况,且DSA检查中,检查角度差异亦可导致误诊、漏诊行为;且对合并重要器官功能不全、合并出血性疾病患者,DSA为禁忌检查,加之其检查价格昂贵,对检查设备及检查技术要求高,故难以成为临床常规辅助检查手段,普及度不高[6-7]。TCD、MRA则属无创检查的一种,两者皆可提供区域血流动力学信息以帮助临床诊断,但在临床应用中,其诊断效能存在一定歧义[8-9]。

表3 TCD、MRA及与DSA诊断缺血性脑血管病颅内动脉狭窄的临床价值

其中TCD能提供个体在生理、病理状态下的血流动力学相关资料,依据血液最大流速、平均流速等的变化情况鉴别颅内动脉狭窄,对斑块、内膜情况均有一定显示,且可重复性强,检查价格低廉,操作便捷;但临床实践中,其检查结果受操作者个人经验、参数选择、钙化斑块影响,准确度欠佳,且据统计,仍有高达10%患者行TCD检查时存在颞窗穿透难度,难以发挥优势诊断效能[10-11]。而本研究将其用于ICVD颅内动脉狭窄的诊断,结果显示,与DSA检查结果对照,TCD诊断颅内血管狭窄的灵敏度、特异度、准确率、阳性预测值、阴性预测值分别为82.14%、87.50%、84.37%、90.19%、77.77%,kappa值0.684,提示一致性良好;臧丽娥等[12]亦报道,TCD可为急性脑卒中患者颅内外动脉狭窄诊断提供可靠的血流动力学信息,诊断价值可靠。

MRA与TCD类似,均是诊断ICVD颅内动脉狭窄的无创检查方式,亦可对血管、血流信号特征进行表达,但既往也有报道指出,其反应颅内动脉血管、血流信号是基于计算机血管重建技术处理后的影像,在反应血管解剖构造上仍与DSA存在一定差异,且在临床实践中,弯曲血管或可因湍流出现血流信号消失现象,且基于斑块形成特点,弯曲血管也是动脉粥样硬化的多发部位,于判断血管腔是否狭窄不利,在诊断血管是否狭窄或狭窄程度时时易出现高假阳性率或过高评估现象[13-14]。同时,MRA系即时现象手段,不能提供血流动力学持续变化情况,且对血流速度、血流方向有一定依赖性,加之空间分辨率较低,临床认为其在评价颅内动脉狭窄上优势有待进一步深入探究。而本研究中,于DSA检查结果对照,MRA诊断颅内血管狭窄的灵敏度、特异度、准确率、阳性预测值、阴性预测值分别为89.28%、85.00%、87.50%、89.28%、95.00%,kappa值为0.742,提示一致性良好,这与韦寅等[15]的报道结论相符,均提示MRA检查虽对血管狭窄存在一定过度诊断,但其仍具较高临床价值,值得临床重视。

综上所述:TCD、MRA与DSA用于ICVD颅内动脉狭窄均有较高临床价值,其中MRA与DSA一致性更佳,但基于本研究在样本数量上的局限性,未进一步分析上述诊断方式对不同区域颅内动脉的诊断价值,仍有待采集样本进一步深入探究。