由标记性理论看二语教学中母语迁移问题

李晓旭

(云南大学 旅游文化学院,云南 丽江 674100)

在二语习得的过程中,如果目的语与母语有明显的差异,就会降低或阻碍学习的速度或效率,即产生母语的负迁移。汉语与英语隶属不同语系,在思维方式、语言结构、表达习惯上都存有差异性,因此,母语负迁移常常表现在语音、词汇、句法和语用几个层面上。

1 理论基础

1.1 母语迁移对二语教学中语音层面的影响

在二语学习的过程中,母语的语音特点会对英语语音的习得产生负迁移。很多二语学习者采用按照读音记单词拼写的方法,但是他们常常又会情不自禁地把自己母语的发音特点带到二语拼写上,形成“拼写口音”。

1.2 母语迁移对二语教学中词汇层面的影响

母语的负迁移体现在词汇层面上,主要表现为词义、词性、词的搭配和情感色彩上。在词义上,汉语抽象、概括,而英语则细腻、具体,需要根据不同的语境含义选择不同的词汇。在词性上,汉语对词性的界限上相对模糊,敏感度不高,而英语对词性的界限较为严格,敏感度高。在词性搭配和情感色彩上,英语中有些词语带有褒义或贬义色彩,在选择和搭配上要极为慎重。

1.3 母语迁移对二语教学中句法层面的影响

汉语和英语在句法上有相似的地方,也有不同的地方,如时态,语序。汉语的时态主要通过表示时间的词汇来体现,如昨天,今天和明天,而英语不仅通过表示时态的单词的体现,动词也要进行相应的变化。正是由于汉语的负迁移,二语学习者在英语句子翻译上经常在动词变形上出错。

1.4 母语迁移对二语教学中语用层面的影响

在二语习得过程中,汉语中原有的思维模式和表达习惯会对新的语言产生干扰和负向迁移。如同样遇到夸奖,按照汉语的思维表达会说“哪里哪里,您过奖了”,而西方人则会直接感谢别人的夸奖。根据原有的汉语思维和表达习惯生搬硬套翻译,很容易出现不符合英语规则和习惯的中式英语,也就是所谓的“Chinglish”。如“restroom”在英文中指的是厕所,但是如果不了解英语文化习惯的话,有的学生就会按照汉语思维,进行一一对应翻译成“休息室”,令人哭笑不得。

1.5 标记性理论研究现状

国内对标记理论研究的范围大都停留在母语迁移中的应用上,或标记理论对母语迁移的阐述,或论证标记理论和母语迁移的关系。凌茜和樊伟(2009)通过实证研究表明了母语迁移是二语习得过程中不可避免的现象,并指出了学习者的二语水平与母语中的有标记项迁移关系密切[1]。王家峰从四个方面论述了标记理论与母语迁移的关系[2]。周青兰在《标记理论与母语迁移关系的研究》中阐述了标记理论与母语正负向迁移的关系[3]。本文从认知学和语言学的角度探讨标记性理论在母语迁移中语音、词汇、句法和语用四个方面的表现和作用。

2 二语教学中标记现象的分析与启示

由于母语迁移是不可避免的现象,因此英语教师如何科学地运用迁移的规律,帮助学生克服英语学习中的困难,减少母语的负迁移,实现汉语思维向英语思维的过渡就显得十分重要且必要。

2.1 语音方面

与英语相比,汉语语音中有两类因素空缺。一是汉语语音中缺乏以下因素:[],[],[],[],[ʃ],[],[tr],[],[],[w],[j],[dr],[ts],[dz],[],[tʃ],[d]。英语中辅音包括清辅音和浊辅音两大类,清辅音在发音时,声带不振动,送气强,是无标记成分,而浊辅音在发音时声带振动,几乎不送气,也就是浊音的区别性特征构成了相关标记,是有标记成分。如[p]和[b],[k]和[g],[t] 和[d],[f] 和[v],[s] 和[z],[ʃ]和[],[] 和[],[tʃ] 和[d],[tr] 和[dr],[ts]和[dz]等,在音位中是否表现具有嗓音的对立,具有嗓音特征的音素是有标记项,而相对不具有嗓音特征的音素则为无标记项。以[s]和[z]为例,[s]是清辅音,是无标记项,而[z]在发音时要声带振动,在语音特征或发音的姿势上多了一个浊音特征,因此是有标记项。根据标记理论,无标记项比有标记项更易习得,因此在语音教学中应先讲解辅音,再讲解元音。

2.2 词汇方面

以词汇为例,汉语“家”一词标记程度低,使用范围广,相当于英语的“home(带有感情色彩,有团聚、思念的含义),house(侧重居住的特点),family(强调家庭,是一种社会意义的团体)。“家”一词,英语的使用与汉语相比具有一定的范围限制,标记程度高,虽然home、house、family翻译成汉语的意思大体相同,但是在实际的用法和意义上却大相径庭。学生在运用这类英语表达时往往将汉语词性的单一性应用到英语中,导致词汇误译现象的发生。在二语习得的过程中,学习者对无标记词汇具有优先权,研究表明学习者对无标记词汇的反应要比有标记性词汇的反应快0.3秒[4]。如,fortunate和unfortunate这组词汇,前缀un-表示否定的意义,fortunate是无标记的,unfortunate是有标记的;后缀-ian使形容词具有了名词的特征,electric是无标记的,electrician是有标记的;后缀free、-less都表示否定的意思,相当于without,是名词具有了形容词的特征,如salt是无标记的,saltfree是有标记的, hat是无标记的,hatless是有标记的。因此,在二语教学中教师应该按照基本范畴词汇优先的原则,先从无标记的词汇入手,逐步扩展到有标记的词汇。

2.3 句法方面

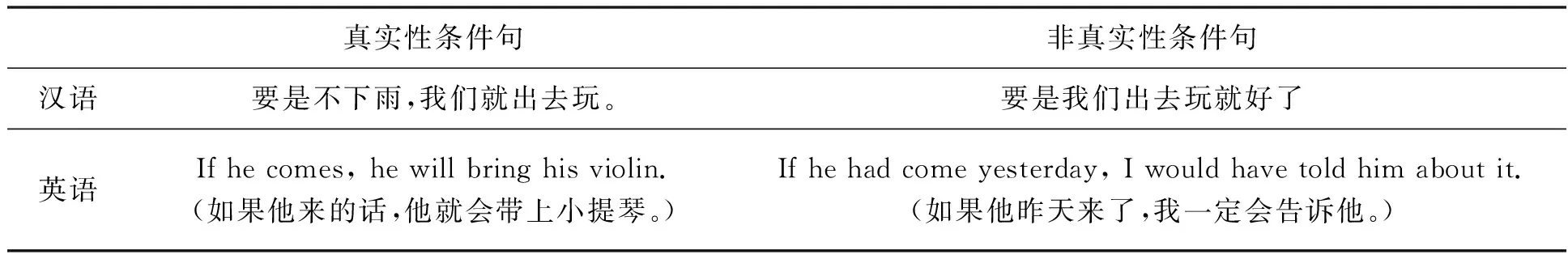

从句法的角度看,以条件句为例,汉语的非真实性条件句与真实性条件句在结构方面大致相同,标记程度低;英语的非真实性条件句是条件句的特殊形式,使用限制较多,标记程度高。从表1可以看出,汉语的真实性条件句与非真实性条件句基本结构保持原样。真实性条件句与非真实条件句相比,有3处变化:多了逗号,副词“就”有移动,词尾少了语气助词“了”。而英语的非真实性条件和真实性条件句的基本结构在整体上发生了形态变化。

表1 汉语和英语条件句结构比较

汉语句子的重心多在后面,而英语句子的重心多放在前面。由于汉英两组语言句式机构的差异性,母语思维必然导致学生在翻译的过程中出现偏误。在二语学习的初级阶段,学习者由于对目标语的语法规则不熟悉或掌握得不牢固,常常会将已有的语言习惯或语言知识迁移到目标语。例如,汉语中:“他已经离开三年了。”中国学生由于受到汉语思维“已经”的影响,常常会将此句翻译成:“He has left for three years”。但是,根据英语的语法规则,短暂性动词“leave”不能用于含有一段时间的现在完成时, “leave”要变成延续性的或是状态类的词“be away”,因此该句应该翻译为:“He has been away for three years”。还有,一些学习者把目标语的某些规则过度概括或推广,从而创造了目标语中一些错误的结构变体。如,学习者在学习了名词变复数加“s”的用法后,汉语中要表达“他说他狩猎捕获了两头鹿”,翻译成:“he said he caught two deers in the hunting”。殊不知“deer 鹿”单复数同形,所以此句应改为:“He said he caught two deer in the hunting”。

2.4 语用方面

从语用的层面看,具有标记性表现的语言单位为语用标记。在日常会话中,听话人对于发话人所做出的应答语并不相同,有些应答语是“期待的”或“偏好的”,因而更正常,合乎惯例,是一种无标记的表达。如果听话人的应答语并不是发话人所“偏好的”或“期待的”的话语,那就是一种无标记的表达。例如,发话人问听话人“最近好吗?”(how is it going?),如果听话人回敬一句“我很好或还不错”(I’m fine, not too bad),则符合发话人的期待,是无标记成分,但是如果听话人回应“不好,有点烦”(no, I’m just a bit fed up),则出乎发话人的意料,也就是发话人所不期待的或非偏好的,因此具有标记性。

3 应对对策

3.1 重视母语与目标语标记性差异的研究

汉语与英语在词汇、语音、句法、语义及语用等层面均存在标记性差异,因此,在翻译的过程中,学生很容易受母语负迁移的影响。从语言体系来看,英语属于印欧语系,纳西语属汉藏语系藏缅语族彝语支中一种独立的分支语言,不同的语系语言之间的差异还是比较大的。学生如果不了解英汉两种语言之间的差异,在学习英语的时候就容易受到汉语思维模式的影响导致一些错误的出现。根据认知规律,人们在语言的习得过程中总是按照“无标记”到“有标记”的顺序进行的,这是由于学习者更容易学习那些标记性弱和无标记的语言形式。基于此,在二语教学中,教师首先应讲授那些无标记、标记性弱的、简单的语言规则,然后逐渐过渡到标记性强的、复杂的语言形式,循序渐进地将英汉两种语言的异同介绍给学生。在具体的教学中,教师可以先从英汉词汇层面的异同上入手,如词汇的搭配、词性和形体变化,然后过渡到句法层面,如时态、语序,最后再到分析语篇的层面上。例如,通过语篇实例给学生分析英汉两种语言的结构和思维模式的异同。经过反复练习,学生将从对比分析上明确意识到英汉两种语言的差异,减少母语的负迁移。

3.2 利用标记性理论进行二语教学

语言的标记性理论通过对比分析母语与目标语是否存在标记性来判断母语有无向目标语迁移,以及目标语的标记程度的强弱。由于无标记性或标记性弱的语言形式要比有标记或标记性强的语言形式更易得到。因此,英语教师首先应了解学生在二语学习中有标记的语言形式的掌握情况,发现其学习困难,适时调整教学计划,合理地增加有标记语言形式的输入。其次,教师可以利用语言的标记性,遵循标记性由弱到强的原则,从而在课堂教学中逐步加入有标记性的内容。

4 结语

综上所述,教师在二语教学中应该不断探索母语迁移的产生和衍生过程,利用标记性理论,正确发挥正迁移的积极作用,克服负迁移带来的负面影响,做到“以正减负”,以取得良好的教学效果。