模仿游戏—大众文化中的“人工智能”

车致新

作者 北京大学新闻与传播学院博士后

图灵测试

2016 年被称为“人工智能元年”。媒体的这种夸张表述虽然不具有历史编年意义上的准确性(在1956 年的达特茅斯会议上已经提出了“人工智能”),但这种“修辞”不仅道出了许多产业正在经历的重大转型,更重要的是把“人工智能”一词述行地写入“历史”。换言之,“人工智能”不再只是某些特定的研究领域(如计算机科学、机器人学)中的一个专业术语,更是当代大众文化生产的“象征秩序”链条中的一环。而传统的“人文”研究无论是否愿意,都已经无法回避这一轮以人工智能为代表的技术革新所带来的一系列全新的理论境遇,而在其中甚至还包含着对“人文学”自身合法性的“釜底抽薪”——在数字技术的当代语境中,由西方现代哲学话语所建构的“人”或“主体”的观念,无疑比其自身的历史中的任何时刻都更加脆弱和可疑。

在与“人工智能”有关的种种热点新闻中,最具文化象征意味的要数在人类棋手与人工智能程序之间进行的“人机围棋对抗赛”。2016 年3 月,谷歌旗下DeepMind 公司开发的人工智能程序“阿尔法围棋”(AlphaGo)以4∶1 的总比分完胜围棋世界冠军(职业九段棋手)李世石——在这场被称为“世纪大战”的人机对弈中,虽然李世石在第四盘的中盘激战中下出了技惊四座的“神之一手”而扭转了败局,也为“人类”保留了一丝颜面,但人工智能程序所具有的难以企及的围棋实力在此次比赛中其实已经展露无遗。全世界有超过1 亿观众通过网络直播目睹了这历史性的一刻,正如1997 年IBM 公司的超级电脑“深蓝”(Deep Blue)战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。而比国际象棋有着更复杂的局面可能和更深厚的历史传统的“围棋”最终也被“非人的”的算法所攻克,不仅意味着时至今日在全部智力游戏领域中人类都败给了机器,也意味着诸如“风格”“感觉”“美”等围棋艺术几千年来赖以存在的基本观念/价值在今天已经被0 与1 的二进制数字组合所祛魅和解构。在这之后,一个名为“大师”(Master)的虚拟账号在网络围棋平台上与数十位职业顶尖高手对决,连续60 局无一败绩。更有趣的是,在此过程中棋手们虽然感叹这位“大师”的实力已经超乎当代围棋界的最高水平,但无人能断定在“大师”背后下棋的到底是人类还是人工智能,因为从棋局的外在形式上看“大师”与人类棋手并没有什么不同。与之类似的另一个旁证是,人工智能程序的诗歌创作能力如今已经逼近人类,多款国内外的人工智能都已经可以作出足以“以假乱真”的诗歌,在一个网络上广为流传的“测试”中,绝大多数普通读者都无法直观地分辨在标题均为《秋夕湖上》的两首七言绝句中,哪个是宋代诗人所作,哪个是人工智能程序自动生成的。

上述这些事件所触发的是在“人工智能”技术背后的理论困惑——是否有可能区分“人”与“非人”?如果可能,区分的标准又是什么?而在人工智能等新技术出现之前,这也是在西方思想史中反复出现的问题,例如笛卡尔在《谈谈方法》(Discourse on Method)一书中就提出通过考察语言应答能力和行动多样性来对人与机器/动物进行区分。当然,与今日的“人工智能”问题直接相关,并且在思想和文化的意义上影响最为深远的一种区分方法是由英国数学家艾伦·图灵(Alan Turing)所提出的“图灵测试”(Turing Test)。1950 年图灵发表了论文《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence),在这篇奠定了后来计算机和人工智能研究的思想基础的文章中,图灵提出并试图回答“机器可以思考吗”这一问题(他的最终答案是肯定的)。为此图灵设计了一种被称为“模仿游戏”(The Imitation Game)的测试方法:这个“游戏”的基本规则是,测试者C 与两名被测试者A 与B 之间相互隔离,也就是说他们只能通过显示器上的文字交流而无法直接看到或听到对方。游戏方式有两个版本:在第一种版本的游戏中,被测试者A 是男性,B 是女性,而测试者C 的游戏目标是通过文字询问的方式最终猜出A 和B 的真实性别;而在第二种(即后人称之为“图灵测试”)的游戏中,被测试者A 此时不再由一名男性,而是由一台机器担任,而测试者C 此时的任务则变成了辨别在A 与B 之中哪个才是真正的人类。根据图灵的预测,随着机器智能的发展,机器将可以“以假乱真”地模仿人类的回答方式,因此C 将无从辨别A 与B 之中哪个才是机器——在这场“模仿游戏”中,机器将是最后的赢家。

虽然在此后的几十年中,“图灵测试”在哲学上一直备受争议(如约翰·塞尔提出的“中文屋子”的著名反驳),在实际的应用过程中它也缺乏足够的准确性(在2014 图灵测试大会上一个“聊天程序”冒充不会说英语的乌克兰男孩骗过了超过百分之三十的评委,从而成功“通过”了图灵测试),但这并不是本文所关注的问题。换言之,“图灵测试”作为最早构想和展现人-机交互的可能性的“原型场景”,其意义早已超出了哲学、数学或工程学的学科界限。正如下文所示,在这一场景中所蕴含的“戏剧性”成分,如人类对机器的审问与质询,或是机器对人类的模仿与欺骗,都早已成为好莱坞电影等流行文化中用以想象和再现人工智能或机器人等新兴“智能”技术的思想和文化资源。

文化想象

在1982 年的美国科幻片,被誉为“赛博朋克”(Cyberpunk)风格代表作的《银翼杀手》(Blade Runner)中,故事的冲突虽然发生在人类与“仿生人”(Android),即形似人类的仿真机器人之间——其中并没有明确出现“人工智能”一词——但是我们不难发现,支撑该故事的理论和话语资源所延续的仍然是“人工智能”问题在大众文化(科幻)场域中的相关讨论。电影版《银翼杀手》的剧本改编自美国著名科幻作家菲利普·迪克1968 年的科幻小说《仿生人会梦见电子羊吗?》(Do Androids Dream of Electric Sheep?),虽然为了符合好莱坞的商业需求,电影版对小说中的许多情节设定和哲学思考进行了大幅度的删减,然而电影仍然保留甚至是更加突显了原著中的一个关键的“细节”:人类为了测试“仿生人”而设计的一种“移情测试”。在小说中,这种“移情测试”的原理是:“移情现象只存在于人类社群中,而智力则或多或少地普遍存在于所有门类的动物身上,甚至包括蜘蛛……对于蜘蛛那样的独居生物,移情不但无益,反而可能有害于它的生存,因为移情能让它体会到被它困住的猎物对生的渴望”。由此可见,小说将“移情”(能不能与“他者”感同身受)的能力视为人类所独有的一种特质,因此依据这种“移情测试”(被测试者需要在短时间内回答测试者预先设计好的种种涉及“移情”的问题)就可以判断一个外形酷似人类的“仿生人”到底只是一台“冷血”的机器还是具有移情能力的真实人类。而“移情测试”这一基本设定更是贯穿了电影版故事中的全部戏剧冲突,尤其是在作为“猎人”的男主人公和身为“仿生人”的女主人公之间那场充满暧昧张力的“移情测试”堪称科幻乃至好莱坞电影史上的经典片段。而无需“过度”阐释我们就可以指出,小说和电影中对“移情测试”的这种构想无疑正是源自“图灵测试”,或者更准确地说,小说和电影想要借助传统的“人文主义”修辞(“移情”、同情、情感)来修正或取代以“智能”或以“可见的”的外在行为(屏幕上的语言)为判断标准的“图灵测试”,从而再次确证“人”的特殊性——“人”是不能被等同于动物或机器的。当然,作为大众文化为人类自身所提供的安慰剂,这不过只是一种简单和天真的幻想,本身并无多少思想价值可言。

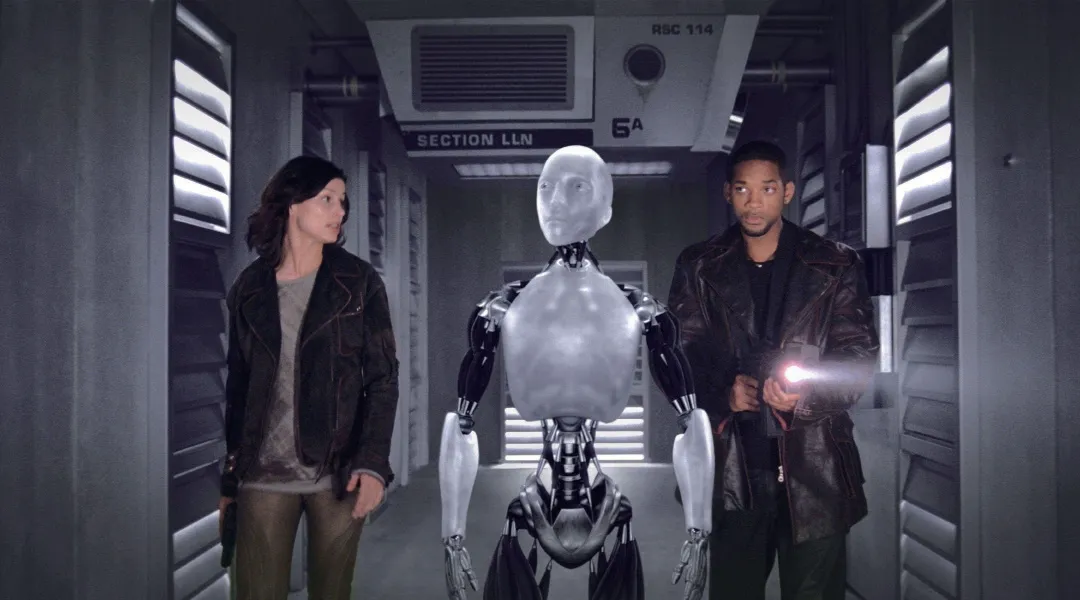

而另一部同样改编自经典科幻小说的好莱坞大片《机械公敌》(I, Robot)则更为系统地展现了人工智能/机器人与人类之间势不两立的“战争”状态。好莱坞电影对社会热点问题一贯的敏感,加之影片在商业上的巨大成功,使《机械公敌》成为人们在日常生活中讨论人工智能(尤其是人工智能“威胁论”)等问题时最频繁引证的文本——其故事背景设定在2035 年廉价的家用智能机器人即将全面普及的前夜,这种对“未来”的想象也十分接近今天“人工智能元年”的现实情境。有必要指出的是,这部影片其实并不像想象中的那么“俗套”,虽然情节主线仍然是威尔·史密斯所扮演的警察对那些不服从人类掌控的“邪恶”机器人的追捕行动,但叙事的具体展开过程却相当“纠结”。或者说,不同于那些高度类型化的好莱坞动作片中简单而清晰的善/恶对立,《机械公敌》中强烈而复杂的悬念张力来自人类始终难以判断其所面对的机器人到底是敌还是友,因为这些机器人最擅长的就是表演、伪装和模仿。由此我们可以将《机械公敌》的整个故事视为一场进行中的大型“图灵测试”,而身为测试者的“人类”终将迷失在朋友与敌人,自我与他者,人与非人之间的模糊地带。可惜的是,这种由不确定性所造成的焦虑感,最后还是被好莱坞商业片必需的廉价结局重新吸收。像绝大多数有关人工智能或其他新兴技术的主流叙事一样,无论这些新技术看起来多么危险,多么令人恐惧,但在故事的结尾,总是会回到一种大团圆的乐观想象,即人与技术的最终“和解”。在其背后的思想主旨,无非还是技术乐观主义或“技术中立论”——最典型的修辞技巧莫过于对同一技术的不同使用方式加以道德化的善恶区分。在《机械公敌》的最后一个镜头中,作为故事中唯一不仅拥有智能还具备情感与伦理能力的机器人,Sony 站在高山上俯瞰下面成千上万的普通机器人,这一画面意味着Sony 将会成为机器人中的领袖,并将引领其他机器人走向(服务人类的)“正轨”,有关技术问题的真正反思尚未开始就被廉价的乐观主义所取消。

有别于好莱坞电影的主流想象,2015 年的英国科幻片《机械姬》(Ex Machina)作为一部小成本制作的“独立”电影,它的思想深度和复杂性远远超出了其他同一主题的商业作品。抛开影片中那些有趣的视觉形象(尤其是女性机器人的“美貌”)不谈,整部电影更像是一篇探讨人工智能问题的哲学论文。除了最后结局时的“大反转”,在影片的叙事过程之中几乎不包含任何戏剧冲突,观影过程的吸引力更多地源自对观众在智识层面所造成的刺激和挑战。该片颇有创意地利用了《圣经》中上帝七日造人的故事和“图灵测试”一起构成了讲述故事时的“双重”参照,巧妙实现了现代科学话语与前现代神学话语的一种奇特的接合。具体而言,七日造人的典故是影片叙事的外在形式框架,体现在影片中原始森林般的空间场景,三位主要人物的关系设定(上帝、亚当与夏娃),故事从开始到结束的七天时间(用幕间小标题提示);而发生在男性主人公(人类)与女性主人公(人工智能)之间的一场字面意义上的“图灵测试”则是影片叙事的具体内容。在测试的最初几日,主导权无疑还掌握在人类(上帝和亚当)一边,但是随着情节的发展,“夏娃”不仅轻易地通过了图灵测试(仅仅几次对话之后,身为测试者的“亚当”就已经爱上了这位机械“夏娃”),更可谓是“超额”完成了任务(在杀死自己的制造者以及“无辜”的男主角之后逃离小岛,混入人类社会)。影片出人意料地在这个并不“团圆”的结局上戛然而止,并未给观众提供任何抚慰和出路。

《机械公敌》

此外还值得一提的是近年来颇受关注的美国电视连续剧《西部世界》(Westworld)。虽然为了致敬好莱坞“西部片”的视觉传统而把戏剧环境放置在荒凉广袤的“西部世界”,该剧的故事依然还是对人类与人工智能之间伦理冲突的老调重弹。比如第一季第一集其实还是利用类似“模仿游戏”的叙事模式来制造悬念——观众们虽然知道在这个电视剧中既有人类也有机器人,但是从剧中人物的外形和动作上观众却无法判断到底谁才是真的人类。影片借助种种叙事技巧来误导观众的期待,使观众认为故事一开始坐火车远道而来的男主角无疑是一名“人类”游客,而当他最后被杀死时观众才突然意识到男主角其实也是机器人,只是这个名为“西部世界”的商业游戏的一部分。而在《西部世界》的剧作中唯一还比较“新鲜”之处大概是情节中多次提到的“二分心智”(bicameral mind)。在第一季第三集的关键对话中,“西部世界”的两位主要“设计师”进行了关于人工智能问题的理论探讨,其大意是,虽然之前生产的机器人已经可以顺利通过“图灵测试”,但是生产商并不就此满足,他们想要创造真正拥有“自我意识”(即不仅在智能上,也要在情感上达到人类的水平)的机器人,为了解决这一问题,设计师决定以“二分心智”理论为基本模型来建构机器人的“意识”。而“二分心智”其实也并非虚构出来的理论,它来自美国心理学家朱利安·杰恩斯(Julian Jaynes)1976 年的著作《二分心智的崩塌:人类意识的起源》。该著作试图证明,现代意义上一元的、中心化的“自我意识”并非自古有之,其出现是由于在大约3000 年前更古老的“二分心智”(即人类在内心中不仅听能见“自己”的声音,同时也能听见“神”的指示)的“崩塌”。当然,正如剧中人物所指出,这个理论后来已被证伪,但是设计师们仍然参照这个理论的思路来制造他们的智能机器人,以此来“引导”这些机器人从一开始只服从既定算法的指挥,逐渐发展为可以抛开算法,听从自己内心的声音。换言之,《西部世界》的创新之处在于,比起先前类似题材作品中对机器人“觉醒”的肤浅空洞的描述,该剧试图更深入地表现“机器”是如何发展成为“机器-人”的具体过程,而整个情节线无非就是对这种“产生意识”的“内在”过程的外在化和戏剧化的搬演。

模仿游戏

近年来有关人工智能的大众文化文本不计其数,但是如果稍作总结便会发现其中有关人工智能的“话语”基本上都可归为以下三类(这三类叙述有时也会有所重叠)。

第一类叙述的关键词是“战争”。该类文本所宣扬的是“人工智能威胁论”,即人工智能等新兴智能技术终有一天会发展到人类不可掌控的程度,因此人与机器在未来必有一战——对“战争”形式的具体想象各有不同——无论对这场战争的最终结果是否乐观,这类论述想要强调的是这场决定人类命运的“大对决”是不可避免的。除了《机械公敌》这类好莱坞商业大片,媒体对“人机围棋大战”的各种宣传炒作也可以归入此类。

第二类文本或许可称为“身份政治”类——不是少数族群,而是“机器人”的“身份政治”。简言之,这类文本试图站在机器人的立场上发言,理解和同情机器人的“悲惨”处境(机器人通常被再现为受歧视和压迫的社会底层),其政治倾向十分类似于肯定“差异”,强调“他者”的(后现代)“身份政治”。对处于社会边缘位置的“机器人”的支持,也包含着对社会主流秩序、主流文化逻辑的某种程度上的批判。上文所述的电影《银翼杀手》和电视剧《西部世界》基本上可以归入这一类。

第三类文本更为丰富庞杂,但共通之处是某种“自反性”的倾向。这类论述真正着眼点并不在于探讨人工智能这一技术本身,而是试图在与作为“他者”的新技术的遭遇中,重新提出种种“自反性”的问题:比如“围棋”是什么(纯数学计算?),“诗歌”是什么(词语的排列组合?),“道德”是什么(一套更复杂的算法?)——其中最根本的,还是那个最古老的问题:“人”是什么,也就是对“人”之本质以及“人”与“非人”之界线的追问。

其实,以上三种论述方向都已隐含在半个世纪之前图灵对人-机“模仿游戏”的构想之中。2014年的英国同名影片《模仿游戏》(The Imitation Game)就敏锐地抓住了这个“关键词”,从而出人意料地在一个文本之中同时触及了人工智能问题背后的多条重要的历史和理论脉络。诚然,电影《模仿游戏》的成功应该首先归功于英国数学家安德鲁·霍奇斯(Andrew Hodges)1983年出版的权威传记《艾伦·图灵传》(Alan Turing:The Enigma),不过影片在这本厚达400 多页的传记的基础上进行了必要的删减和改编,从而得以在有限的时间里集中突显了图灵的哲学思想(提出图灵机与人工智能)、个人生平(作为同性恋的悲惨命运)以及所处的历史背景(英军与德军的情报战争)这三条关键的问题线索,而这三条彼此纠缠的线索恰恰都围绕着“模仿游戏”这一关键词而展开。篇幅所限,在本文的最后,让我们再次从“模仿”的角度简单归纳影片中的三条线索——不难发现它们与上述三类主流叙事之间的有趣重叠——并将这三条彼此交错的知识谱系作为这篇短文的终点和进一步讨论人工智能问题的起点:

1.图灵测试中,机器对人类的“模仿”(技术哲学、后人类主义)

2.日常生活中,同性恋对异性恋的“模仿”(差异/认同政治)

3.二战情报战中,英军对德军的“模仿”(人工智能的历史-军事起源)