《金瓶梅》对《解愠编》的引用及“笑”学意蕴探析

乔 孝 冬

(金陵科技学院 人文学院, 江苏 南京 210038)

明代市民文学兴盛,传播业、出版业空前繁荣,娱乐谐谑之风盛行,笑话专集大量出现。《永乐大典目录》卷四十四载卷之16880笑韵,全卷都是“笑谈书名”,可惜全部逸失不存[1]941。明人对笑话的关注,在整个文学史上或者说笑话史上是空前的。笑话这种大众消费型通俗文学的蓬勃发展,难免影响到小说。从《金瓶梅》的题旨、内容、取材、叙述结构和语言特征看,应属于大众消费型通俗文学[2]2。张竹坡撰《批评第一奇书金瓶梅读法》,再三强调“必须把它当文章看”,而且称“一百回是一回,必须放开眼光作一回读,乃知其起尽处”。按照所谓“一百回是一回”的思路,加之作者隐去真实姓名,只沿袭笑话书的署名习惯——“兰陵笑笑生”与“欣欣子”,可以推测作者希翼达到的阅读效果是解颐一笑,如果把整个《金瓶梅》作为一部“笑书”来看,《金瓶梅》确实起到了欣欣子序所谓的“使观者庶几可以一哂而忘忧也”[3]187的阅读目的,与嘉靖间乐天大笑生纂集,逍遥道人校刊的《解愠编》粲然子序“古今漫录,雅俗兼收,义存箴警,一笑舒忧”的阅读目的如出一辙。冯梦龙《古今谈概·序》亦言:“韵社诸兄弟抑郁无聊,不堪复读《离骚》,计唯一笑足以自娱,于是争以笑尚。”很多笑话书编写目的都说是因为“抑郁无聊”,为了“娱乐”而编辑刊行笑话,兰陵笑笑生、欣欣子可能也有笑话书的创作与刊行经历,深谙阅读者的心理,了解人总是喜欢听一些新奇的事物来满足自己,而又对性特别的敏感,讲述有关情色的笑话时便会收到一种特别的娱乐效果。明代听石居士《幽怪诗谈小引》云:“《水浒传》一部《阴符》也,《西游记》一部《黄庭》也,《金瓶梅》一部《世说》也。”[4]2张竹坡在《第一奇书凡例》中又指出:“《金瓶》行世已久,予喜其文之整密,偶为当世同笔墨者阐中解颐。”[5]18《金瓶梅词话》跋称此书是“世庙时一巨公寓言”;李日华《味水轩日记》“大抵市诨之极秽者”。文龙也在评语中屡次提到《金瓶梅》中令人可发一笑的诸多描写。评点家对《金瓶梅》谐谑娱人特征都予以足够的关注。《金瓶梅》是一部哀书,语多沉痛,意多悲叹,但又是一部让评点者及读者对其书而开怀大笑的“笑”书,刻露而尽相,幽伏而含讥,每杂解颐之言,谐趣宏富驳杂。就该书的谐趣艺术整体而言,可以说它对笑话艺术的技巧继承尤多,如谐音寓义、歪批岔讲、贯口赶辙、夸张圆谎等等,使该书阅读接受过程中充溢着俏皮的谐趣,常常忍俊不禁,举凡笑话、笑乐院本、嘲谑段子、时令小调等构成金瓶世界的一大笑府。

一、 《金瓶梅》笑话分类及对《解愠编》引用分析

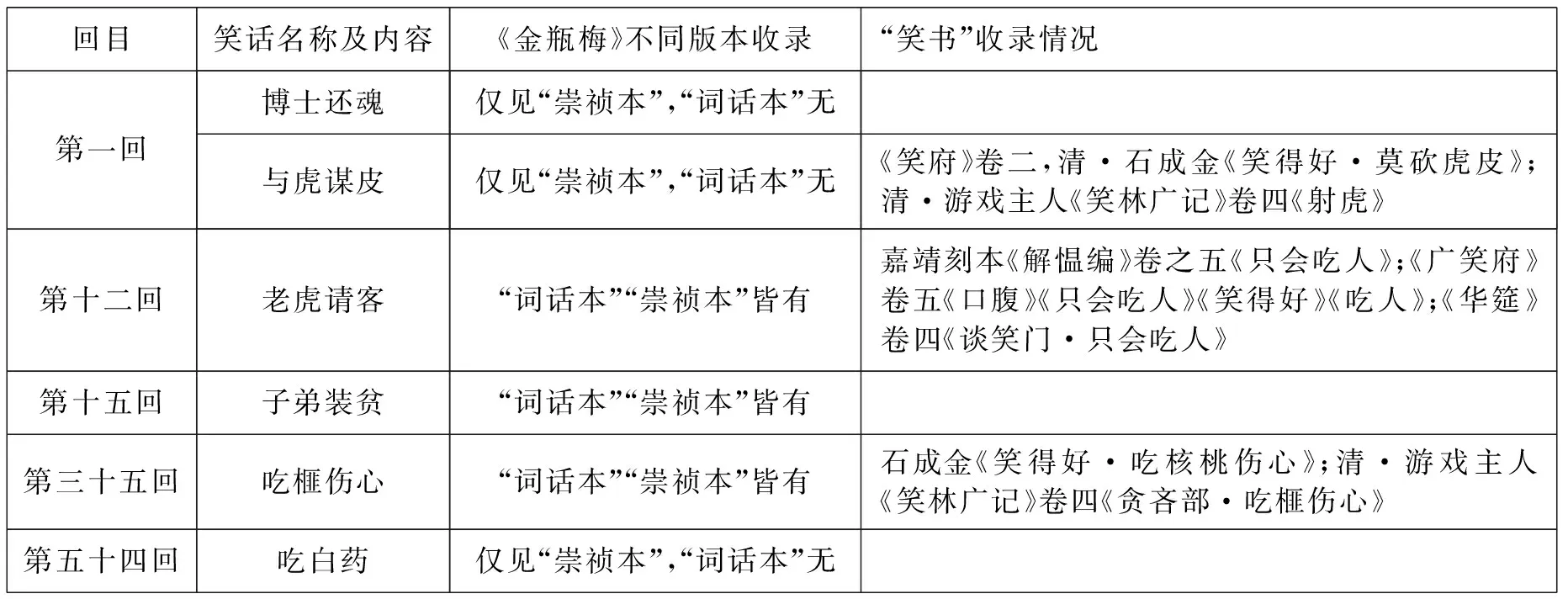

《金瓶梅》镶嵌大量的笑话故事,有学者研究,在崇祯本《金瓶梅》中,明确讲到“说个笑话”的笑话就有十七处[6]。笔者综合崇祯、词话两个版本系统,周作人《苦茶庵笑话集序》中定义指出:笑话的分类,可以简单地分做挖苦与猥亵两大类。将《金瓶梅》的笑话按照猥亵与挖苦分为涉及男女情色的荤笑话与一般挖苦讽刺类笑话。

表1 猥亵类荤笑话

表2 挖苦类一般笑话

第五十四回赋有贼形仅见“崇祯本”,“词话本”无嘉靖刻本《解愠编》卷之七《贪吝部》题为《江心贼》;《笑府》卷一《江心贼》;《华筵趣乐谈笑酒令》(简称《华筵》)嘲富人为贼;清·游戏主人《笑林广记》卷一《江心贼》有钱村牛仅见“崇祯本”,“词话本”无嘉靖刻本《解愠编》卷之七《贪吝部》题为《有钱村牛》;《广笑府》《有钱村牛》;清·游戏主人《笑林广记》卷一《哭麟》撒屁不臭仅见“崇祯本”,“词话本”无《笑府》卷八《刺俗部·屁香》;《笑到》《清客》;清·游戏主人《笑林广记》卷三《屁香》

按照上述表格性质分类,《金瓶梅》荤笑话有十一则,一般讽刺笑话有九则,合起来应该有二十则笑话。《金瓶梅》词话本有笑话十三则,分别是“堵阴沟”(荤)、“有猫没猫”(荤)、“虎不食素”(荤)、“媳妇上寿”(荤)、“螃蟹被拴”(荤)、“官问奸情”(荤)、“师徒送疏”(荤)、“变驴”(荤)、“人惯撒尿”(荤)、“吃素咽唾”(荤)、“老虎请客”、“子弟装贫”、“吃榧伤心”,其中荤笑话有十则,占到约77%。崇祯本有十六则,分别是“堵阴沟”(荤)、“媳妇上寿”(荤)、“螃蟹被拴”(荤)、“官问奸情”(荤)、“师徒送疏”(荤)、“变驴”(荤)、“老虎请客”、“子弟装贫”、“吃榧伤心”、“博士还魂”、“妆霸王”(荤)、“与虎谋皮”、“吃白药”、“赋有贼形”、“有钱村牛”、“撒屁不臭”,其中荤笑话七则,占到约44%。笑话“堵阴沟”(荤)、“媳妇上寿”(荤)、“螃蟹被拴”(荤)、“官问奸情”(荤)、“师徒送疏”(荤)、“变驴”(荤)、“老虎请客”、“子弟装贫”、“吃榧伤心”九则笑话为《金瓶梅》词话本和崇祯本共有;“老虎请客”、“有钱村牛”、“赋有贼形”出自嘉靖、隆庆前后编辑刊印的刻本《解愠编》;“吃素咽唾”、“与虎谋皮”、“撒屁不臭”出自冯梦龙《笑府》和《广笑府》。

据台湾学者王国良考证,《广笑府》是由《解愠编》与《笑府》组合而成的一部伪书。其体例、内容皆与《解愠编》一致,而容量则比《解愠编》大一些。《广笑府》比《解愠编》增加一百五十则作品,其中出自《笑府》的共一百一十五则,约占增加作品的77%。冯梦龙的《笑府》也多采自《解愠编》,《解愠篇》刻于嘉靖、隆庆时期,万历以下的笑话集都受到它的影响,如《听子》《华筵趣乐谈笑酒令》《山中一夕话》《开卷一笑》《洒洒编》《谐史》《谐浪》《谐丛》《笑赞》《笑府》《笑倒》《古今谭概》《笑得好》《笑笑录》等,影响层面极为深广,除了可以考证的明代前源性文献,大约有三分之二的故事无法查到相关资料出处,大概是明代流行的时文笑话。[7]

清初黄虞稷《千顷堂书目》卷十五类书类著录司马泰编《广说郛》八十卷,其卷二十七载《解愠编》,不著卷数,撰者为“乐天生”[8]408。乐天生或为乐天大笑生讹称或省称,此外,周越然介绍“过眼笑话书最古者”提及《解愠编》:“《解愠编》十四卷,题‘乐天大笑生纂集,逍遥道人校刊’,前后无序跋,不知其刊于何时。细察字体纸墨,当为明嘉靖间物。白口本,无上下鱼尾。上鱼尾处作一横丝栏,下题书名及卷数;下鱼尾处作横丝栏二,其间计叶数,四周单边。半叶十行,行二十字。卷首卷末有‘十镜堂书画印’‘海陵汪氏珍藏’‘臣植’‘培之’‘戴氏芝农藏书画印’‘戴芝农考藏书画印’六图记,又余自己藏印两方,皆钱瘦铁君所造,已于去岁被盗。今所用者,皆丹翁为余造也。《解愠编》无目录,余特补写之如下:《卷一》德箴,二十六则[八叶];《卷二》官箴,十九则[六叶];《卷三》九流,十二则[四叶];《卷四》方外,十一则[四叶];《卷五》口腹,三十八则[十一叶];《卷六》风怀,十五则[五叶];《卷七》贪吝,九则[三叶];《卷八》尚气,十二则[四叶];《卷九》偏驳,四十三则[十三叶];《卷十》嘲谑,十四则[四叶];《卷十一》讽谏,十九则[六叶];《卷十二》形体,十六则[四叶];《卷十三》杂记,七则[二叶];《卷十四》隐语,三十八则[存六叶]。全书共计二百七十九则,八十叶。余儿时即好读笑话书,如《笑林广记》《酒令笑谈》之类。惟此类书籍,印刊不良,文字亦多粗俗,身虽时时亲近之,而心实不愿也。后学英语,见笑话书多种,因中西风俗不同,读之亦不能发笑。余藏《解愠编》虽非尽善之书,然为余过眼笑话书中之最古者。[9]6

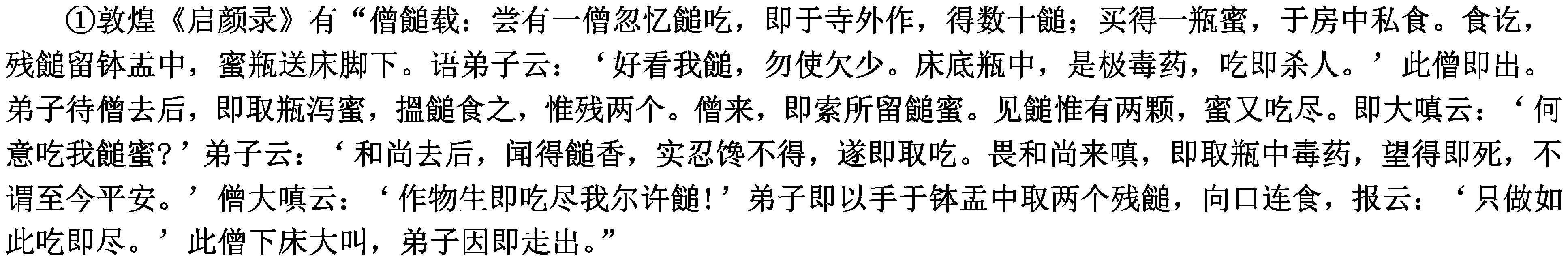

《解愠编》里的有些笑话虽然没被《金瓶梅》作为笑话讲述,却转化为小说情节。《金瓶梅词话》第十二回以赞词形式描写吃喝场面:“众人坐下,说了一声‘动箸吃’时,说时迟,那时快,但见:人人动嘴,个个低头。遮天映日,犹如蝗蝻一齐来;挤眼掇肩,好似饿牢才打出。这抢风膀臂,如经年未见酒和肴;那个连连筷子,成岁不逢筵与席。一个汗流满面,恰似与鸡骨朵有冤仇;一个油抹唇边,恨不把猪毛皮连唾咽。吃片时,杯盘狼藉;啖良久,箸子纵横。杯盘狼藉,如水洗之光滑;箸子纵横,似打磨之干净。这个称为食王元帅,那个号作净盘将军。酒壶翻晒又重斟,盘馔已无还去探。正是:珍羞百味片时休,果然都送入五脏庙。当下众人吃了个净光王佛。”崇祯本眉批评点文字“写得情景痛快。此风虽文人不免,何况伯爵一辈”。这段赞词把吃客的丑态描写得淋漓尽致。这群帮闲抢食描写本源来自明代弘治巳未侍郎刘清的经典桥段《丁祭弹文》,嘉靖刻本《解愠编》卷之一《儒箴》题亦为《秀才抢胙》,笑话书《广笑府》采自《解愠编》亦题《秀才抢胙》,其中《解愠编》文字与《金瓶梅》赞词的描写最接近注参见乔孝冬《“丁祭弹文”传播演变及其共享性的内涵分析》(《天中学刊》2018年1期)。刘清《丁祭弹文》弹词是:“天将晓,祭祀了,只听得两廊下闹吵吵,争胙肉(祭祀用的肉)的你精我瘦,争馒头的你大我小。颜渊德行人,见了微微笑;子路好勇者,见了心焦躁。夫子喟然叹曰:我也曾在陈绝粮,不曾见这伙饿殍(饿死鬼)。”《解愠编》和《广笑府》《秀才抢胙》改为歌曰:祭丁了,天将晓。殿门关,闹吵吵。抢猪肠的,你长我短。分胙肉的,你多我少。勾烛台的,挣断网巾。夺酒瓶的,门槛绊倒。果品满袖藏,鹿脯沿街咬。增附争说辛勤,学霸又要让老。抢多的喜胜登科,空手的呼天乱跳。颜子见了微微笑,子路见了添烦恼。孔子喟然叹曰:“我也曾在陈绝粒,从不曾见这班饿鸟!”。

《金瓶梅》第十八回写潘金莲夜里执蜡照蚊一节,以《踏莎行·咏蚊》调侃:“我爱他身体轻盈,楚腰腻细。行行一派笙歌沸。黄昏人未掩朱扉,潜身撞入纱厨内。款傍香肌,轻怜玉体。嘴到处胭脂记。耳边厢造就霭般声,夜深不肯教人睡。”(第18回)《解愠编》卷六《风怀·自夸癖性》蝎语蚊蝇曰:“吾性刚勇,凡相遇者,无不受蜇,何英雄如之?”蝇曰:“吾素不治生,人有嘉肴美酒,我得厌饮,何丰富如之?”蚊曰:“吾行藏独异于是、香闺艳质,常得偎倚。诗曰:‘纱厨浸月凉如水,赢得珠钿臂上眠。’何乐如之?”蝎与蝇叹曰:“看你衣着尚无,原来如此风流。”《金瓶梅》借蚊子调侃性欲美色,与《解愠编》笑话颇类似。

《金瓶梅词话》正文前一组是酒色财气《四贪词》,写酒“酒损精神破丧家,语言无状闹喧哗。疏亲慢友多由你。背义忘恩尽是他。切须戒,饮流霞。若能依此实无差。失却万事皆因此,今后逢宾只待茶。”《解愠编》卷八《尚气》篇《茶酒争高》茶说:“战退睡魔功不少,助成吟兴更堪夸。亡国败家皆因酒,待客何如只饮茶?”酒则道:“瑶台紫府荐琼浆,息讼和亲意味长。祭祀宴宾先用我,何曾说看淡黄汤。”都是韵散夹用,以日常生活的茶酒创造谐趣。

《解愠编》卷九《贫欲学富》写二士并邻,一温一寒,昼相呼坐门臬共话。温士之妻遣儿来告曰:“炊已熟,当云何?”士曰:“斟酌下水。”盖作羊羹也。寒士家时煮菜粥,其妻亦遣儿来告曰:“炊已熟,当云何?”寒士亦效之曰:“斟酌下水。”儿拊掌曰:“岂不成马料耶!”《金瓶梅》中写应伯爵举荐的水秀才,夏提刑西宾倪鹏举荐的温秀才,都有故作姿态,讨好媚俗,借用水、温的姓氏插科打诨读书人的人生境遇,《金瓶梅》很可能是受到这则笑话的启示。

乐天大笑生与兰陵笑笑生皆不可考,但嘉靖间笑话书《解愠编》与《金瓶梅》的谐谑笑话却有着极高的相似度、重合度,冯梦龙《笑府》包括后来的无名氏《华筵趣乐笑谈酒令》沿袭的都是《解愠编》的笑话。笑话在明代得到了前所未有的发展,有力的证据之一,就是著名文人参与了笑话的编撰,像李贽、耿定向、陆灼、刘元卿、屠隆、徐渭、李开先、谢肇涮、郭子章、江盈科、郁履行、钟惺、赵南星、潘游龙、王思任、陈眉公、冯梦龙等,都不同程度地从事过笑话的搜集、整理、编撰乃至刻印工作,而《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生是谁?截至目前为止,计有姓有名者为:王世贞、李卓吾、薛方山、李笠翁、赵南星、汤显祖、冯唯敏、徐渭、卢楠、李开先、沈德符、贾三近、王稚登、屠隆、冯梦龙等近三十种说法。此外,还有所谓“兰陵笑笑生”“绍兴老儒”“金戚吾里”“浮浪文人”“凤州门人”,以及盲人刘九等。而其中,又尤以李开先、贾三近、屠隆、冯梦龙四说影响最大。力主李开先说者为徐朔方先生《金瓶梅的写定者是李开先》一文。该文认为,《金瓶梅》曾整套地引用了李开先的《宝剑记》,而李开先又曾任正四品的太常少卿并提督四夷馆,其时又在嘉靖年间,与所谓“世庙钜公”的作者身份合拍。而且李开先的《宝剑记》乃“指分宜父子”而为之,其与《万历野获编》卷二十五所载“指斥时事,如蔡京父子则指分宜”的《金瓶梅》,在寓意上同出一辙。基于以上情况,文章作结论说:“如果《金瓶梅》的作者不是李开先而是他人,那么,小说中整套引李开先《宝剑记》和李开先偏爱的元人杂剧的原文就不可能得到解释。”[10]10

卜键在《<金瓶梅>作者李开先考》一书力主李开先创作《金瓶梅》说。除详细论列李开先作《金瓶梅》的各种基本条件外,还把李开先与西门庆的某些相近之处,诸如家乐、园林、会友、妻妾、经商才能、子嗣问题等,一一加以比较,从而指出,在西门庆身上可以看到作者李开先的影子。书中还对《金瓶梅》中的“卷首词”“陈四箴”“济水”等许多以往为人们所忽视或误解的内证,作了细致考释。小说主人公西门庆身上能显现出李开先的影子,书中透露出大量消息,证明此书作者有可能是李开先:西门庆院中有藏春坞,李开先园林中有藏春阁,都是寻欢作乐,放纵酒色的地方;李开先曾给门客刘卢阳起绰号“留驴阳”,《金瓶梅》第五十一回西门庆对潘金莲讲一了个“留驴阳”的淫滥故事[11]21。

笔者从笑话角度看,也支持李开先最先创作《金瓶梅》的说法,需要补充的是《一笑散》为李开先晚年所作院本短剧总集名,包括《打哑禅》《园林午梦》《乔坐衙》《搅道场》《昏厮迷》及改编他人之作《三枝花大闹土地堂》等六种,于嘉靖三十九年(1560)付之刊刻。但现存只有《打哑禅》和《园林午梦》,而《打哑禅》与乐天大笑生《解愠编》中的《不语禅》[12]455戏谑和尚参禅,内容如出一辙。《解愠编·不语禅》写一僧号不语禅,本无所识,全仗二侍者代答。《解愠编·不语禅》与李开先《打哑禅》用的都是非语言动作造谐的方式,歪打正着,说明妄解禅理的可笑。李开先具有幽默的创作才能,《解愠编》与《金瓶梅》笑话关系密切,《解愠编》的《不语禅》又改头换面变成李开先的院本短剧《打哑禅》,这种改编意识与笑谑性思想的相通,的确提供了考证作者的依据。

李开先《园林午梦》作为“以代百尺扫愁之帚”的戏为之作,认为《西厢记》相国小姐和《曲江池》从良妓女“他两个也差不多,难分贵贱,怎定低昂”,于是崔、李二人相与入梦争辩,又有红娘、秋桂二婢助阵,互相揭短,大骂一通,最后以渔翁觉醒剧终。卜键认为这实在是一篇绝妙的剧评。原剧中都是歌颂了真挚的爱情,而在“《园林午梦》中则专揭其情伪,染写女性对男子的刻意捕捉”,而且“李氏所处恰是一个伪情泛社会,且他又谆谆告请读者‘但望更索诸言外’,当是自有寓意在焉”。此剧虽貌似一闹剧小品,但略加考察就不难发现《金瓶梅》女人们对男子的刻意捕捉的影子。

二、 从词话本到崇祯本的笑话删改看《金瓶梅》的戏拟雅化

崇祯本第一回的二则“博士还魂”“与虎谋皮”,第五十四回的五则“吃白药”“江心赋”“有钱村牛”“撒屁不臭”“妆霸王”合起来共七则,为词话本无。其中只有一则“妆霸王”为荤笑话,其余都是一般讽刺类笑话。词话本的第十九回“有猫没猫”,第二十一回“虎不食素”,第五十四回“吃素咽唾”共三则为崇祯本无。崇祯本增添的七则集中在第一回和第五十四回,崇祯本所增的“有钱村牛”“江心赋”“老虎请客”见于嘉靖间刻本乐天大笑生的《解愠编》,亦被冯梦龙《笑府》收录。

第五十四回所增“有钱村牛”这则笑话在嘉靖刻本《解愠编》卷之七《贪吝部》题为《有钱村牛》,冯梦龙所辑的《笑府》《广笑府》均收并题为“有钱村牛”,明正德年间刊行的《华筵趣乐谈笑酒令》题为“有钱村人”。据傅憎享考证是从元杂剧《度柳琴》剧中牛员外的“自报家门”而来:“世人只识有钱牛,浑名叫作牛员外,小可杭州人氏,姓牛名璘,颇有些钱钞。”这里的“有钱牛”和“牛磷(麟)”,显然与“哭麟”和“有钱村牛”的笑话同源,《笑林广记》卷一题为“哭麟”,可见这则笑话流传久远以及在流传过程中的不断变异[13]358。

第五十四回“江心赋”在嘉靖刻本《解愠编》卷之七《贪吝部》题为《江心贼》,《华筵趣乐谈笑酒令》题为《嘲富人为贼》,崇祯本是“一秀才上京”。《解愠编》为“一人不甚识字”,冯梦龙《笑府》及明杨茂谦《笑林评》皆为“一暴富之人”。“华筵”为“昔一人外出为商”。只有明万历甲辰刊本、赵仁甫辑的笑话集“听子”为“塾师”:“村塾师读‘于乘之国,可使治其赋’作‘治其贼’。听子曰:‘是赋字非贼字,子误读。’塾师曰:‘我见他面目手足总是贼形。’”

此外,崇祯本“莫伤虎皮”的笑话,在冯梦龙所辑的《笑府》卷二中题为“射虎”。《射虎》系据《客座赘语》“毋刺伤虎皮”改写,《射虎》是其子执弓逐之,引满欲射。父谓子曰:“汝须是着脚射来,不要射坏了虎皮。”崇祯本改为:“儿子,你省可儿的砍,怕砍坏了虎皮。”至清代石成金《笑得好》题为“莫砍虎皮”。从《笑府》中的“射虎”到了《金瓶梅》变成了“砍虎”,笑话流传过程中发生变异,可能是《金瓶梅》作者改编,也可能被《金瓶梅》收录时就发生了变异,到了清代石成金《笑得好》沿袭了《金瓶梅》的“砍虎”,而游戏主人的《笑林广记》按照《笑府》收录又还原成“射虎”。可见,小说家在编撰小说时为了情节需要又自编或改编一些新的时文笑话,小说流行使得笑话书得到了进一步的扩充与丰富。

第五十四回“撒屁不臭”的笑话,《笑府》卷八《刺俗部》题为《屁香》:“有奉贵人者,贵人偶撒一屁,即曰:‘哪里伽楠香?’贵人惭曰:‘我闻屁乃谷气,以臭为正。今香,恐非吉兆。’其人即以手招气嗅之,曰:‘这一会微有些枯辣气。’”《金瓶梅》第五十四回西门庆道:“你这狗才,刚才把俺每都嘲了,如今也要你说个自己的本色。”伯爵连说:“有,有,有。一财主撒屁,帮闲道:‘不臭。’财主慌的道:‘屁不臭,不好了,快请医人。帮闲道:‘待我闻闻滋味看。’假意把鼻一嗅、口一咂,(旁批:妙在此)道:‘回味略有些臭,还不妨。’”说的众人都笑了。常峙节道:“你自得罪哥哥,怎的把我的本色也说出来?”将笑话“以手招气嗅之”改为“鼻一嗅、口一咂”,六个字,简洁生动,把帮闲们卖乖使巧的劲儿入木三分刻画了出来。“狗吃白药”的笑话,在《笑府》卷八《刺俗部》题为“不谢医”。《金瓶梅》这些笑话与冯梦龙《笑府》情节文字都大体相同,由此可以断定崇祯本所增之笑话,是由明代所流传的笑话集借用而来,学界尝云五十四回为“陋儒所增”,崇祯本所增之笑话集中在一回与五十四回,陋儒作为崇本删定者,学界有种看法冯梦龙《笑府》与万历本《金瓶梅》笑话有着诸多的重合,可能冯梦龙参与了《金瓶梅》的最终修订和改写,兹不赘述。

第二十回“老虎请客”嘉靖刻本《解愠编》卷之五《口腹》题为《只会吃人》,《广笑府》卷五《口腹》亦题为《只会吃人》,《华筵趣乐笑谈酒令》卷四《谈笑门》亦题为《只会吃人》,清代《笑得好》题为《吃人》。嘉靖刻本《解愠编》卷之五《口腹》题为《只会吃人》:

孙真人有神术,能驱使禽兽。一日,遣其随身之虎迎客于路;虎遇客辄啖之,至晚,无一客至者。真人知其故,召虎还,骂曰:“你原来不会请人,只会吃人。”

明无名氏《华筵趣乐笑谈酒令》及清代指迷道人《笑得好》:

山中曾有仙人畜一虎服役,每叫虎去请客,虎常将客吃在肚中,无一至者,仙人知而责之日:你这畜生,既不会请客,如何又会吃人!

《金瓶梅词话》第十二回通过李桂姐的口说出来这则笑话:

有一孙真人,摆着筵席请人,却教座下老虎去请,那老虎把客人一个个都路上吃了。真人等到天晚,不见一个客人。“人都说你那老虎都把客人路上吃了”。不一时老虎来,真人便问:“你请的客人都[往]那里去了?”老虎口吐人言:“告师父得知,我从来不晓得请人,只会白嚼人。”

《金瓶梅词话》录用的笑话显然更接近嘉靖刻本《解愠编》的《只会吃人》,至明无名氏《华筵趣乐笑谈酒令》及清代指迷道人《笑得好》都略去了至晚等细节,至《金瓶梅》以后的笑话都突出“既不会请客,如何又会吃人!”显然是受到《金瓶梅》“我从来不晓得请人,只会白嚼人”以及应伯爵道:“可见俺们只是白嚼!”《金瓶梅词话》与“崇祯本”录用这则笑话也小有不同,崇祯本直接删去了“人都说,你那老虎都把客人路上吃了”。虽然这句话是说话人点破之语,但是一进入书面不仅重复罗索,而且笑点落在最后一句“我从来不晓得请人,只会白嚼人”,由此引起下面情节的转化,横生波澜,上演了一群帮闲请客抢食的闹剧,不仅增加了文本的谐谑意味,而且也能见出说听与阅看之不同。照理说“笑话”都是对听众讲说的,然而同一内容的笑话,词话本与崇祯本却有所不同:崇祯本因为书面阅读磨光了口语的特点。而《词话》确是口语化了的,便更适于向听众讲说了,书中如《骡马与破瓦》《黄斗巴斗》等绕口令等口头文学今天也仍能够上口入耳。可见,越是口语,特别是高度化了的,越能说来上口、听来入耳,越与口头文学的说唱贴近。《金瓶梅》中的笑话大抵有两类:一是出于文人之手或由文人改编的俗笑话,这主要集中在崇祯本所增的笑话中;另一是出于俗人亦即市井的俗笑话,这类笑话即或经过文人改编,但并没有失掉俗趣,这类笑话主要集中在词话本中。由此可以推断,《金瓶梅词话》受到荤笑话流行风气的影响,最初它是迎合市民庸俗趣味书场的说讲,后来经过了文人的增删和整理,看不起民间的低俗,因而删去了词话本中的笑话,增添了文人笑话。《金瓶梅词话》有着民间笑话口头说听的特点,而崇祯本《金瓶梅》却有着文人笑话集的中看不中听的特征。一个是书场说听,一个是案头阅读。一个是俗人的俗趣,一个是文人的雅趣,两者间有着本质的歧异[13]358。

词话本第十九回的“有猫(毛)无猫(毛)”被崇祯本删去了,“有猫没猫”是个暗笑话,笑话融化人物身上,是情节的有机组成部分。西门庆在潘金莲面前贬蔑蒋竹山说:“左近一个人家请他看病,正是街上买了一尾鱼手提着。见那人请他,说:‘我送了鱼到家就来。’那人说:‘家中有紧病,请师父就去罢。’这蒋竹山一直跟到他家。病人在楼上,请他上楼。不想是个女人不好,素体容妆,走出房来,拿手教他把脉。这厮手把着脉,想起他鱼来,挂在帘钩儿上,就忘记看脉,只顾且问:‘嫂子,你下边有猫儿也没有?’不想他男子汉在屋里听见了,走来采着毛,打个臭死。”猫(毛)没猫(毛)是民间流传俗笑话的化用,读起来感觉有些粗野、低级庸俗,没有美感。

第五十四回“吃素咽唾”的笑话,见载于《笑府》卷十二《日用部》《吃素》,讲一个吃素的见了阎罗王,说我吃了一世素,要讨一个好人身。阎王道:“那得知你吃不吃,且割开肚子验一验。割开时,只见一肚子涎唾。原来平日见人吃荤,咽在那里的。”有学者考证吃素笑话与元曲有关,这是应伯爵对妓女韩金钏讲的,应伯爵讥笑她假吃素、会亲嘴,与王姑子讲的不吃素恰好相对,韩金钏反击应伯爵妓女撒尿尚有槽道,来反衬、讥刺应伯爵“恁尖酸的没槽道”。且不管是象征或讽刺,用妇女撒尿来加以戏谑,这实在是太低级、下流了。傅憎享解释这两则笑话删除的原因是贵目贱耳,即这些笑话如果在书场上说虽然悦耳动听,引人发笑,然行诸书面,就会以其文字无足取而被阉割掉。

三、 荤笑话对《金瓶梅》情色谐谑的渗透与文体共生

笑话书记载的荤笑话,目前可见的最早出现于宋代《笑苑千金》《笑海业珠》二书。宋代笑话书记录的荤笑话极少,荤笑话到明代却大幅增加,明中叶以后,上自皇帝,下至庶民百姓,无不弥漫着贪淫好色的社会风气。“荤笑话”的流行又使得明代情色小说如《金瓶梅》《痴婆子》《浪史》《昭阳趣史》等大行其道,加之商品利益的驱动,谐谑风气的盛行,荤笑话流行对情色小说有着直接的催生与孵化。早期说唱特色浓厚词话本《金瓶梅》猥亵笑话占了很大的比例,存在大量纯为娱众的滑稽谐谑文字。笑乐谐谑且具有情色描写是《金瓶梅词话》的显著特色,鲁迅先生说:成化至嘉靖社会颓风“并及文林”,所以小说“每叙床第之事也”。但是鲁迅先生说:“然《金瓶梅》作者能文,故虽间杂猥词,而其他佳处自在。”沈雁冰说:“描写性欲之处,更加露骨耸听,全书一百回描写性交者居十之六七——既多且极变化,实可称为集性交描写之大成。”但是沈雁冰也指出:“《金瓶梅》等书主意在描写世情,刻画颓俗……其中色情狂的性欲描写,只是受了时代风气的影响、不足为怪,且不可专重此点以评《金瓶梅》。”鲁迅与沈雁冰肯定《金瓶梅》的佳处,但也客观地指出了《金瓶梅》的猥亵描写。“不亵不笑”,指的是性是文明社会的一种禁忌,从性禁忌到性放纵可以获得一种快感,而爆发出笑来[14]144。以《金瓶梅》为代表的这批情色小说从诞生之日起就受到了“荤笑话”的渗透和浸润,词话本在中国的古代文学中向以性描写著称,温秀才声称“自古言不亵不笑”(六十七回)。潘金莲说“俺们只好荤笑话,素的休要打发出来”(二十一回)。“词浅会俗,皆悦笑也”,荤笑话为人们所愿听,非涉性难以满足听众,荤笑话流行固然是社会风气的一种反映,但是荤笑话毕竟是民间文化,难免粗俗,品次偏低。《金瓶梅》创作之时,摘抄并改编了大量笑话入书为自己的小说立意、人物刻画以及情节发展等服务。正如法郎士所言:“任何情节,并非属于第一个发现它的人,而是属于把它深刻到人类记忆中的人。”从荤笑话的“荤”到《金瓶梅》的“色”,按照西方结构主义和后结构主义“互文性文本”理论“世界上的每一件事物都文本化了”,美国批评家哈德罗·布鲁姆认为:“不存在文本,只存在文本之间的关系。”[15]明代恣情纵欲的士人文化挑战社会规范和禁忌,“荤笑话”大行其道,“荤笑话”对《金瓶梅》的情色谐谑形成了一种渗透,如“荤笑话”不乏性与爱分离的描述性文字,性行为的感官刺激成为其唯一的最终的目的,性行为只是表达一种肉体刺激,与关怀、体贴、理解、倾慕等等情感或道德相关的主题毫无瓜葛,性爱与情爱被截然地分离开来[16]。《金瓶梅》也存在着过于调侃肉欲形成的低级审美趣味,作者对缺乏情趣审美的性行为常常是津津乐道,极为艳羡,谐谑艺术难免存在着粗俗有余而雅洁不足的严重缺陷。

“古今漫录,雅俗兼收,义存箴警,一笑舒优。”《金瓶梅》语言文字富有谐趣,整体风格谐谑意味浓厚,透出的令人拍案叫绝的幽默感,在中国古典小说中也是首屈一指。如黄霖所言:“在暴露性的悲剧作品中,巧妙地编入一些戏谑文字,是能活跃空气、调节情绪而增强娱乐性、趣味性的有效一法。”幽默模式的不同或许也可预示一个民族的伟大与不朽;幽默的丰富与否可以彰显该民族的民族意识和特征。幽默的多模态是有过滤性的,滤过了什么,保留了什么,被留下来不只是因为幽默感受者认为其好笑,引发人们产生共鸣,还是因为它在认知、疏解,和社会纠正上的某个模态的触发性[17]128。从万历《金瓶梅》词话本到崇祯《金瓶梅》绣像本笑话内容、语言等的增删变化,不仅显示了说唱艺术到书面文学戏拟的雅化,也反映了小说对笑话的认同。《金瓶梅》大量的笑话也被后世笑话书所采录,笑话从诞生起就与小说彼此融和,形成共生发展的态势。笑话题材、模式、观念及其对情欲心态的重视及巧妙的戏拟手法,被兼收并取的小说所吸收化用,小说也真实地反映了笑话被同时代阅读者所传播、接受的状况,并为笑话的保存与创作提供了源源不断的素材。笑话与小说的相互渗透成为考察历代文体变量之一,《金瓶梅》对《解愠编》的引用戏拟也成为笑话与小说文体互渗与共生发展的明显例证。