李白诗“相看两不厌,只有敬亭山”现地研究

简锦松, 唐 宸

(1.台湾中山大学 中文系, 台湾 高雄; 2.安徽大学 文学院, 安徽 合肥 230039)

李白“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山”一诗,乃千古名唱,脍炙人口,全诗只有短短二十个字,却在一千二百余年间,从未得到正确的解释,本文将以现地研究方法,还原本诗的真相。“现地研究法”,是结合传统文献与现代科技的最新古典文学研究法,已出版的研究范例,请参阅简锦松教授的《杜甫夔州诗现地研究》(台湾学生书局1999年版)、《唐诗现地研究》(台湾中山大学出版社2006年版)、《亲身实见——杜甫诗与现地学》(台湾中山大学出版社2018年版)、《山川为证——东亚古典文学现地研究举隅》(台大出版中心2018年版)四部书。

这首诗的误解之源,来自于题目“独坐敬亭山”,这五字的渊源甚早,传世的第一本李太白诗集,便以此五字为题目注见(宋)杨齐贤集注,(元)萧士赟删补,《分类补注李太白诗》(四部丛刊本),卷23,页26。本题原有二首,另一首为“合沓牵数峰,奔来镇平楚。中间最高顶,髣髴接天语”。首句“合沓”抄袭谢朓之句,三四句太过,李白不是没有看过大山的人,不像会写这种话语,疑为伪作。(清)王琦辑注,《李太白文集辑注》卷23,页12b,在《独坐敬亭山》题下只录本诗一首。。顾名思义,“独坐敬亭山”当然是作者一个人单独坐在敬亭山中。但是,以敬亭山的地理特征,绝无可能坐在敬亭山中还可以看到“众鸟高飞尽,孤云独去闲”的场景,更不可能坐在山中,还与敬亭山相对而视。因此,这个极具权威性的诗题,确定是有问题的。

本文将抛开宋本李太白诗集所加的诗题,直接分析原诗。论文结构则采取倒插法,第一步,先以现地山川为证,指出此诗是李白清晨由水路往敬亭山,在句溪舟中,长时间面对敬亭山而作。由于李白其他诗篇曾说到自己是乘舟往游敬亭山,因此,第二步指出谢朓往游敬亭山皆行水路,为李白摹拟对象,再以宋人梅尧臣对敬亭山水路的书写,证明本论的正确性。第三步,补叙相看的由来,检讨本诗有没有可能作于城内的谢朓北楼。第四步,利用明人游记和诗篇,确定陆路往敬亭山的话,不能满足本诗所叙述的情境,清除诠释的盲点。

除了李白诗集的古注及今人所著专书外,像罗筱玉《说出矣,说不出,析李白独坐敬亭山》[1]之类以优美文字凭空想象“独坐敬亭山”意境的文章,真是不胜枚数。由于本论文从研究方法到结论都与古来的说法完全不同,再评论前行研究的得失已无意义,前人对此诗的解读与评论,童庆炳《独坐敬亭山义证》[2]一文第二节曾有论述,因而从略。

一、 山川为证,直读原诗

敬亭山,又名昭亭山注历代文献中,“敬亭山”与“昭亭山”二名,完全混用,没有分别。,在南朝齐谢朓(464-499)作诗以前,只有零星的记载,直到谢朓的名篇《游敬亭山诗》,对敬亭山加以表彰,此诗又收入《文选》,才奠定了它作为名山的地位。《游敬亭山诗》一开头的六句就说:

兹山亘百里,合沓与云齐。隐沦既已托,灵异居然栖。上干蔽白日,下属带回溪。[3]1424-1425

谢朓当时的职务是宣城太守,因而“兹山亘百里,合沓与云齐”十字,便成为后世记述敬亭山的权威依据。百里,依梁俗尺计算[4]253,1尺为0.2474米,1里=6尺×300步=445.32米注见(隋)夏侯阳著,《辨度量衡》,《夏侯阳算经》(四库全书本),卷上,页3a:“六尺为一步,二百四十步为一亩,三百步为一里。”,百里=445.32米×100=44.532公里。这样的领域大小,与现代认知的敬亭山相差很大,现代敬亭山风景区是以明显可见的敬亭山体为范围,从东北侧山麓连接山脊的棱线到西侧山麓,全长不过六七公里。

因为谢朓这句诗写出了“兹山亘百里”,所以,古代地理志书就把敬亭山以北宣城县内的山,都当作敬亭山的分支。《古今图书集成》之《方舆汇编·山川典·敬亭山部汇考·李太白独坐题诗之敬亭山》,曾加以整理为:

敬亭山在今江南宁国府城北一十里,旧名昭亭,又名查山。其山脉北衍,分为三支,一支为梅子冈、甑山、佛子岭、峡石山;一支为麒麟山、乐义冈、高亭冈、城山、稻堆山;一支为九里山、黄冈、豹山冈、新丰街、符里镇、横冈山。其高数百丈,周广百倍之,自昔名贤率多题咏。[5]2890

上述众多山名中,第一支的峡石山(硖石山,代表地址为北纬31°1.754′,东经118°45.199′);第二支的麒麟山、稻堆山(倒头山,代表地址为北纬31°9.090′,东经118°44.729′)、城山(陈山,代表地址为北纬31°7.827′,东经118°45.526′);第三支的九里山(代表地址为北纬31°2.833′,东经118°39.158′)、豹山冈(竹塘豹山)、横冈山。这些山名,在中华民国二十五年(1936)测绘、民国二十六年(1937)制版的《中国地图数据图表:安徽省五万分之一地形图》均有记述,其中《宣城县》与《新丰》两幅[6],还可以看到本名或同音字名仍被沿用,其他都不可考。我将这两幅地形图在Google Earth Pro卫星地图上迭合数化之后,仔细做了检视,《古今图书集成》所叙述的这些小山,最远的距离敬亭山数十公里,接近“兹山亘百里”的指述,但它们既与敬亭山的本体并不相接,也看不出明确的连属关系。所以,本文不用谢朓百里之说,仅针对独立而完整的敬亭山本体来讨论。

其次,和敬亭山关系密切的地理地貌是溪流,就是著名的宛溪水和句溪水,明万历《续文献通考》云:

宛溪,府城东源出峄阳山。

句溪,府城东五里,源出歙之丛山,东北流二百余里,合众水入江。[7]683

句溪水是主要河川,自古航运发达,是宣城经芜湖进入长江,或径由当涂北上南京的主要水路,下文还会详说。句溪之名,起源甚早,谢朓《将游湘水寻句溪诗》已使用此名,历经唐宋元明,咸以此称。宣城古有三镇,水阳镇在句溪边,清代因而更名为水阳江,今地名也称水阳江。宛溪是句溪的支流注汉代有宛陵县,晋宋时期设宣城郡,以宛陵县为附郭,宛溪即以宛陵县而得名。,发源于宣城县南,自南向北从县城下流过,因为它附郭而行,故唐代起即建有上下二桥,上桥为凤凰桥,下桥为济川桥(原址为今东门桥)注参见(清)施闰章:《重修宛溪二桥记》,《施愚山先生学余文集》卷13,页4b-6a:“环吾郡东而桥者二,曰凤凰,曰济川,始自隋开皇中刺史王公选,唐宋兴缮频仍。”。自古以来,诗人往往将宛、句二溪连举,宋人孙锡诗“句溪虽可鉴,未若宛溪清”[8]5a即为一例。

句溪水和敬亭山的关系,就如徐铉(916-991)《宣州开元观重建中三门记》所言:“宣州开元观,远拟清虚,独标形胜,敬峰崇峻镇其后,句溪澄澈经其阳。”注此文作于后周显德五年戊午(南唐改用年号,958)秋九月庚申。[9]9920敬峰就是敬亭山,句溪流过此山南面。谢朓乘舟往游敬亭山,李白在舟中写下相看两不厌,都是因为句溪和敬亭山有着紧密的关系。

下面两张照片,是我在句溪舟中所拍摄的敬亭山。图1的拍摄地点约为北纬30°59.360′,东经118°44.806′,在句溪接纳宛溪之后,东北流约2.647公里处。图2是在接近敬亭山时拍摄的,其地址约为北纬30°59.360′,东经118°44.806′,距离前一个地址约1.76公里,宋人称此为敬亭潭或昭亭潭,现在本地人称它海棠湾。在拍摄点的东北方约300余米有庙铺村的渡口,这是敬亭山下古代远行船的码头,也是城中往游敬亭山的下船之处,谢朓致祭的敬亭山庙应在此间。现在敬亭山旅游的交通方式改变,游客全部改行公路,此地景况十分萧条。

图1 句溪转湾处,泛舟其中, 图2 句溪的敬亭潭里,人在舟中, 可与敬亭山相看两不厌 可与敬亭山相看两不厌

如照片中所见,敬亭山并不是大山,在Google Earth Pro卫星地图上显示为最高峰306米,次高峰292米注前述《五万分之一宣城县地形图》标出两山海拔高度,第一高峰为346米,第二高峰为345米。其标高基准,依图面记载为“自本局门前假定之标高点五十公尺起算”。,山下水阳江海拔约10米,相对高差与绝对高度差别甚微。从山顶棱线到山麓海拔70米处,一般宽度在1100米上下,等高线均匀分布,间隔经常大于0.4厘米,说明了这座山的坡度和缓,大部分坡度小于45度,现在山中茶园遍布,老丘陵属性明显。而且,从海拔70米处到江边约有500米距离,坡度缓缓升高,感觉上像是平地。

像这样的地形条件,如果李白独坐在敬亭山的本体之中,由于坡度平缓,小径两旁林薄茂密,不可能与敬亭山相看。又,前举敬亭山的南北两个高峰,相隔1140米,但由于两峰高差只有14米,其间相连的山顶棱线也没有太大的落差。因此,不论坐在山顶棱在线的那一点,向南北两个高峰眺望,作用都不大;只有像图1、图2这样,由舟中仰望,才能望尽山形之美。

鸟雀和山云的生态,都有不变的物理,以“众鸟高飞尽”来说,此句本由谢朓《郡内高斋闲坐答吕法曹》诗的“日出众鸟散”[10]1209点化而来,写清晨之景。在中国古典诗文的书写传统中,“云无心以出岫”,必定是清晨,“鸟倦飞而知还”(陶渊明《归去来》)[10]2026-2027,必定是黄昏,反之,鸟高飞而尽出,也只是清晨才有的特殊景观。不变的物理,本来如此。

而且,敬亭山是竹树十分茂盛的丘陵,历代都有不少记载,像这样的丛林中,四时晨昏鸟雀不绝,才是常态。何况人在山中,林深径密,所见有限,纵使清晨鸟雀群飞,也为高树所遮挡,绝对不会产生身边的鸟雀高飞而尽的感觉。

山云的形成也有一定的条件,以敬亭山的形体和高度,如果要看见“孤云独去闲”,势必要有相当的距离、高差和角度。也就是说,除非李白在山下,有相当的距离,而且方向是从东南往西北的顺光方向注在晨间看山,距离2至5公里内300米的山头,如果是逆光的话,山色会变淡,不会有浮云。,才有可能仰望到山头白云,若是人在从敬亭山上,不管在什么位置,都不会看见“孤云独去闲”的场景。综合这些现地条件可知,“众鸟高飞尽”,乃因为人在舟中,水面空阔,才会看到晨鸟高飞而尽去。“孤云独去闲”,乃因为在清晨行船,从水面仰望,与敬亭山有一定的距离和高差,角度又是从东南向西北的顺光方向,才会形成。至于“相看两不厌”的成因,则是因为长时间在舟中仰视此山而产生的情感。

二、 从早期五万分之一地形图呈现李白泛舟行程

这个新解的基础在于认定李白清晨乘舟往游敬亭山,这一点,在李白诗中就三次透露了。一次是《别韦少府》诗中的“洗心向溪月,清耳敬亭猿”,透露出舟游和敬亭山的关系。一次是《宣城清溪》的“清溪胜桐庐,水木有佳色。山貌日高古,石容天倾侧”,山貌句,便是从清溪上看敬亭山注(唐)李白撰,(清)王琦辑注,《李太白文集辑注》(法国国家图书馆藏,清乾隆二十三年(1758)聚锦堂刊本),卷22,页25b-26a,王琦注谓清溪在池州秋浦县北,非也。此诗正是宣城郡城之溪。。一次是《自梁园至敬亭山见会公谈陵阳山水兼期同游因有此赠》诗,更具体指出“弭棹流清辉”是往游敬亭山方式:

渡江如昨日,黄叶向人飞。敬亭惬素尚,弭棹流清辉。冰谷明且秀,陵峦抱江城。

一般读者碍于成见,又缺乏现地经验,以致证据就在目前而白白错失了,下面,我们再以地图数化、GPS卫星地图迭合的技术,结合现地的证据,来解说李白的行程。

古代宣城县城建置陵阳山,历经南北朝、隋、唐、宋、元、明、清至今,并无改变。所以,本文以民国二十五年测图、民国二十六年四月制版的《中国地图数据图表:安徽省五万分之一地形图·宣城幅》的截图来说明,这幅大比例尺地形图虽然测绘于民国时期,图上资料却多继承于清代,极有利于研究。

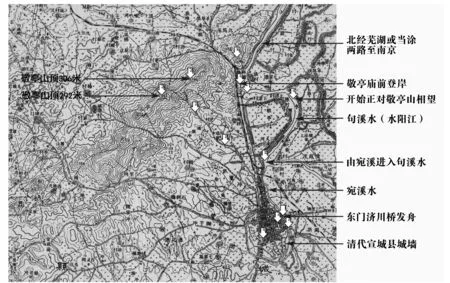

图3 李白自宣城至敬亭山舟行路线图

地图中的白色标记依次为:1新建谢眺北楼古迹。2古凤凰桥。3古济川桥(东门桥)。4鳌峰。5宛溪与句溪水合流处。6照片(图1)拍摄点。7照片(图2)拍摄点之敬亭潭。8自句溪登岸处,在庙铺前。9盘龙山。10新建敬亭山公园大门牌坊。11敬亭山登山口。12敬亭山顶最高之北高峰。13敬亭山顶次高之南高峰。

这幅地图制作精良,我将它数字化以后,植入Google Earth Pro卫星地图详细比对,发现宣城县城到敬亭山这个部分误差很小。例如地图的右下方是清代宣城县城,城墙线仍很清楚,据《光绪宣城县志》所载,城墙周长九里十二步注《光绪宣城县志》,卷5,页1a:“城今周延九里一十二步,高二丈五尺,厚三丈。”,以1华里等于550.50505米换算,应长4973米,图中的城墙线长5038米,相差仅65米。此外,在城北的宛溪,大约有620米的一段,发生了并不严重的误差,精准度堪称良好注误差的原因,不排除是现代城建中采取了截弯取直的工程。。县城中主要路为东大街、西大街和南大街、北大街,交叉成为主要的十字口,十字口的东南是高起的地形,今有重修的谢朓楼古迹和怀谢亭。宣城县进入宛溪的渡口在东门济川桥下,1990年我初次到宣城县考察时,东门口的宛溪渡仍是鼎盛的码头。

从东门登舟,沿宛溪北行至进入句溪的会合点(地名三叉河,北纬30°58.033′,东经118°45.219′),前述地图与Google Earth Pro上的河流线略有差异,距离也小异。在图3所见的长度是1960米,在Google Earth Pro上的长度是1886米,这一段航程因为溪窄地低,角度也不佳,不是与敬亭山相望的好位置。从宛、句二溪会流口到句溪水转湾处(即图1拍摄点),距离为2647米,双棹的一叶小舟可能走上一个小时以上。在这一段航行中,溪水的宽度较大,角度与敬亭山大略平行,在大部分河段里,舟中人极有可能越过溪边的林树,望见敬亭山;但是,因为林树影像参杂,不容易集中注意力聚焦到敬亭山上。从图1拍摄点继续行船,经过敬亭潭(即图2拍摄点),到庙铺古村上岸,约为2097米,也需要一个小时。由于这一段航程是正面对着敬亭山而来,可以看到敬亭山的全景,距离也在不远不近中,此时如果山上有行云,“孤云独去闲”的景象将十分鲜明而亲切。

综上所见,“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山”乃是李白清晨乘船往游敬亭山,全程6654米,双棹的小船大约要航行二三个小时。行进途中,从溪上空阔处望见晨间林树上众鸟高飞散去,又看见朝云从敬亭山上离岫而行,由于船行缓慢,诗人有充分的时间,悠闲地与敬亭山相视而坐,因而写下“相看两不厌”的多情之语。

三、 李白水路往游敬亭山,出于对谢朓的摹仿

李白的敬亭山之游,乃出于对谢朓的摹仿,是无人能够否定的事实。李白不但两次登谢朓北楼作诗,写下《宣州谢朓楼饯别校书叔云》《秋登宣城谢朓北楼》,还写下大量赞美谢朓的诗《自梁园至敬亭山见会公谈陵阳山水兼期同游因有此赠》《登敬亭山南望怀古赠窦主簿》《寄崔侍御》《题东溪公幽居》《送储邕之武昌》《詶殷明佐见赠五云裘歌》《赠宣城宇文太守兼呈崔侍御》《新林浦阻风寄友人》《秋夜板桥浦泛月独酌怀谢朓》,特别是《酬殷明佐见赠五云裘歌》诗“我吟谢朓诗上语,朔风飒飒吹飞雨。谢朓已没青山空,后来继之有殷公”之句[11]1728,更具体指出自己对谢朓诗的熟习。因此我们可以推论,李白曾经读过谢眺在宣州敬亭山所作的五首诗:《游敬亭山诗》《赛敬亭山庙喜雨诗》《祀敬亭山庙诗》《往敬亭路中》《祀敬亭山春雨》,下文中我们将详读这五首。

第一首《游敬亭山诗》,上个小节已经引用了前六句,其全文是:

兹山亘百里,合沓与云齐。隐沦既已托,灵异居然栖。上干蔽白日,下属带回溪。交藤荒且蔓,樛枝耸复低。独鹤方朝唳,饥鼯此夜啼。渫云已漫漫,多雨亦凄凄。我行虽纡组,兼得寻幽蹊。缘源殊未极,归径窅如迷。要欲追奇趣,即此陵丹梯。皇恩竟已矣,兹理庶无暌。注见(梁)萧统编,(唐)李善注,《文选》(上海市:上海古籍出版社,1986),卷27,页1260,“我行虽纡组,兼得寻幽蹊”句下注:“杨子云解嘲曰:纡青拖紫。说文曰:纡,屈也;一曰萦也。又曰:组,绶也。幽蹊,山径也。楚辞曰:道幽路兮九疑。”按:“纡组”为“鸣佩纡组”之省,指身着官服。“幽蹊”字注为“山径”,可知当时所见之版本为“蹊”字。

此诗首四句提起,总说敬亭山之广大,上有神仙隐沦之迹,点化自郭璞《江赋》注“隐沦”为桓谭所谓天下五种神人的第二种,见(汉)桓谭:《新论下·辨惑第十三》,(清)严可均辑,《全上古三代秦汉三国六朝文》(北京:中华书局,1991),《全后汉文》,卷15,页550a:“天下神人五:一曰神仙,二曰隐沦,三曰使鬼物,四曰先知,五曰铸凝。”谢朓此语,乃自(晋)郭璞:《江赋》,《文选》,卷12,页571:“尔乃域之以盘岩,豁之以洞壑,疏之以沲汜,鼓之以朝夕。川流之所归凑,云雾之所蒸液,珍怪之所化产,傀奇之所窟宅,纳隐沦之列真,挺异人乎精魄。”点化而来。。第五句到第十二句,从“上干蔽白日”到“多雨亦凄凄”,写登山之前对敬亭山的认识。接着第十三至十六句,“我行虽纡组”以下,写往游之事。结尾的四句以游仙诗的理趣,说明自己因为要追奇趣而登上丹梯,“丹梯”二字,即郭璞《游仙诗》之“灵溪可潜盘,安事登云梯”之“云梯”(《郭景纯游仙诗七首》之一)[10]1019、谢灵运“惜无同怀客,共登青云梯”之“青云梯”(《谢灵运登石门最高顶》)[10]1046“兹理”,为游仙隐逸之理。全诗中写往游之事,只有第十三句至十六句而已。

“我行虽纡组,兼得寻幽蹊”,“纡组”二字指身着官服,“幽蹊”在《文选》中作“蹊”字,李善注为“山径”,但参照后两句“缘源殊未极,归径窅如迷”,应作“幽溪”为宜,因前文已用了“溪”字而回避本字,李善注非是。本诗先在第六句“下属带回溪”,写出敬亭山与宛、句二溪的关系,然后在篇末以“要欲追奇趣,即此陵丹梯”十字,指出登山的期望,与前举晋郭璞《游仙诗》之“灵溪可潜盘,安事登云梯”的思路,似相反而实相成。而且,接下来两句“缘源殊未极,归径窅如迷”注“缘源”用桃花源典故,可参见《文苑英华》,卷924,页4866,刘太真:《房州刺史杜府君神道碑》:“伊昔汉臣择日而不去,秦客缘源以忘返。”及卷166,页795,张九龄《耒阳溪夜上》:“乘夕棹归舟,缘源路转幽。”又,卷234,页1178,王维《蓝田山石门精舍二首之一》:“落日山水好,漾舟信归风。翫寄不觉远,因以缘源穷。遥爱云木秀,初言路不同。谁知清流转,偶与前山通。”。使用了晋陶渊明《桃花源记》的武陵渔人典故:“晋太元中,武陵人捕鱼为业,缘溪行,忘路之远近。……寻向所志,遂迷不复得路。”[12]1469可见这四句是在说明自己乘舟往返敬亭山。

在谢朓另一首《往敬亭路中》,更明白的写出舟行所经所见的景观:

山中芳杜绿,江南莲叶紫。芳年不共游,淹留空若是。绿水丰涟漪,青山多绣绮。新条日向抽,落花纷已委。弱葼既青翠,轻莎方靃靡。鹥鸱没而游,麕腾复倚。春岸望沉沉,清流见弥弥。幸藉人外游,盘桓未能徙。骛枻把琼芳,随山访灵诡。荣楯每嶙峋,林堂多碕礒。[3]1457

本诗同样是二十句,章法与《游敬亭山诗》完全相同。首四句总说山中、溪上,春色皆好,叹恨自己徒被淹留,未克往游。第五句到第十二句,从“绿水丰涟漪”到“麕腾复倚”,都是从舟中望见岸上的风景。“绿水丰涟漪”,指的是宛溪和句溪,不过,宛溪太短太窄又近城市,主要的是句溪。“青山多绣绮”,指的是敬亭山,“新条日向抽”,指花树上的新条日益长出,由“落花纷已委”看来,落花已经不少。宣城县城的纬度是30°56′,敬亭山是30°59′,大量落花的时间应是阳历四月中旬。“弱葼既青翠”指新枝上生出青翠的叶子,“轻莎方靃靡”指地上的草色更见柔靡。“鹥鸱没而游”是水鸟的活动,“麕腾复倚”,是岸上的野生动物。从宣城县城东北到敬亭山这一带的句溪水畔,到2012年我再度去考察时,都还是非常低度开发的沼泽地,一千六百多年前的谢朓,看见鱼鸟麕,翔跃潜倚的画面,乃是当然。

上述八句是沿溪所见之景,没有写到山景。接下来,谢眺再以第十三至十六句,写出自己泛舟中流,盘桓流连而不忍去。“春岸望沉沉”总结了前面八句的写景,“清流见弥弥”指出了所在的水上,“人外游”把此行的隐逸趣味彰显出来,“未能徙”见出中流夷犹,写景纷呈的原因。正因如此,所以下句“骛枻把琼芳”使用了“骛枻”一词,等于飞桨、鼓棹,有加速舟船行驶之义,“把琼芳”见《楚辞》注见《楚辞补注》,卷2,页55,《九歌·东皇太一》:“瑶席兮玉瑱,盍将把兮琼芳。”,指手持美酒,这一句之后的“随山访灵诡”才写到即将上敬亭山,去穷探山中的神仙灵异之境,“荣楯”和“林堂”都是山中的建筑,谢朓用了“每嶙峋”和“多碕礒”都有山高之义,这时候已经登岸,在山麓就近观看山中建筑了。

这首诗的内容,就如同题目所示,是从郡城往敬亭山的路中,很明显的,谢朓出城之后,经由水路,下宛溪、入句溪,然后到敬亭山前登岸。为什么谢朓往敬亭山都取水路?除了宛、句二水的便利性之外,敬亭山神是水神,敬亭山庙建在水边,也是主要原因注敬亭山庙祀钱塘神,姓梓名华,其传说始见于刘宋永初(420-422)、元嘉二年(425)间,《全唐文》,卷729,页7515,崔龟从《书敬亭碑阴》一文,首引《宣州图经》和《齐谐记》载其事。唐大中十二年(858)郑熏致祭时,只称梓华府君,后唐景福中封为昭威侯,宋真宗景德元年(1004)诏封广惠王号,元至治二年(1322)封为灵应忠烈显正福佑广惠王。以上四事,分见《全唐文》、《祭梓华府君神文》卷790,页8274b-8275、《文献通考》卷90,页823、《宋会要辑稿》,礼二十卷,页88、《大明集礼》,卷14,页6b。今敬亭山下有庙埠(庙铺)村,古敬亭庙应在此。(宋)张耒《谒敬亭祠》:“古庙依山麓,开门石磴深。疏林归鸣鸟,野殿宿寒阴。落日鱼盐市,丰年箫鼓音。我来无所祷,壁宇叹尘侵。”指出它背倚敬亭山麓,前方为鱼盐之市,与庙埠的形势相同。不过,从句溪水畔到敬亭山麓距离数百米。明清以后,不同时期在敬亭山下建了许多寺庙,都贴近敬亭山,与敬亭古庙不同。。

《赛敬亭山庙喜雨诗》先写敬亭山庙的所见,是“潭渊深可厉,狭邪车未方。朦胧度绝限,山没见林堂”注“绝限”,即“绝顶”,见扬雄《蜀都赋》,《全上古三代秦汉三国六朝文》,《全汉文》,卷51,页402:“南则有楗牂潜夷,昆明峨眉,绝限峎嵣,堪岩亶翔。”一句讲句溪,一句讲上岸后的道路,朦胧者是雨势度过敬亭山的绝顶,山没是因雨而看不见山,林堂是此庙本身。这四句之后,诗人以十个句子描写庙会的场景,庙会结束后,引起了他“乐极思故乡”的心事,想要“登山骋归望”,可惜“原雨晦茫茫”,毕竟没有前往。

《祀敬亭山庙诗》中间四句说:“贝阙视阿宫,薜帷阴网户。参差时未来,徘徊望沣浦。”“贝阙”为水中宫阙、“眡”同“视”,“阿宫”一作“河宫”,皆指此庙为水神之祠。“参差”二句,出《九歌·湘君》:“望夫君兮归来,吹参差兮谁思。……望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。……捐余玦兮江中,遗余佩兮沣浦。”注见《文选》,卷32,页1156-1158,屈原《九歌·湘君》,按:诗人将“望涔阳兮极浦”与“沣浦”两处结合使用。写神灵未来前,众人在水畔望神而祭的情形。

《祀敬亭山春雨》首二句为“水府众灵出,石室宝图开”,末二句为“青鸟飞层隙,赤鲤泳澜隈”,同样呈现了庙在水畔的特征。

细读了谢朓五首诗之后可知,谢朓往游敬亭山采取水路,又因为敬亭庙位于水岸,往祀敬亭庙也以水行便利,李白既然熟读谢朓诗,此点也不容不知,因此,当他自己追随谢朓的遗风而往游敬亭山时,也浮舟而往,在舟中与敬亭山相看不厌,乃意中之事。

四、 从李白以后到宋代梅尧臣的敬亭山舟行

泛舟往游敬亭山,在唐宋诗中,并不少见,其中还有一个重要的因素,便是水路交通。这条水道,不止是游览敬亭山的必经之路,敬亭山下,还是远行码头与官道的交会口。

敬亭山直对句溪水,句溪水今名水阳江,自古就是宣城通往长江的重要水路,孟浩然曾有《夜泊宣城界》诗,写下“山泊敬亭幽”之句注孟浩然《夜泊宣城界》:“西塞沿江岛,南陵问驿楼。湖平津济阔,风止客帆收。去去怀前浦,茫茫泛夕流。石逢罗剎碍,山泊敬亭幽。火识梅根冶,烟迷杨叶洲。离家复水宿,相伴赖沙鸥。”诗中“西塞”“南陵”“罗剎石”“敬亭山”“梅根”“杨叶洲”都是地名,但各地名之间无法排列成序,而且“罗剎石”与“梅根”都是池州地名,“杨叶洲”一名,依《通典》,卷128,页4841,载于江州彭泽县下,而宋人宋祁《送杨告虞部知池阳》:“梅根大冶兼金富,杨叶芳洲杂蘤红。”则视二地皆在池州,难以解读。,所泊之码头,就在敬亭山下,李白《送崔氏昆季之金陵》也说:

二崔向金陵,安得不尽觞。水客弄归棹,云帆卷轻霜。扁舟敬亭下,五两先飘扬。注五两,帆也。《全唐文·唐文拾遗》,卷37,页10795a,崔致远《浙西周宝司空第三首》:“某只看风信,便泛江程。五两翩翻,解指朝天之路;三军踊跃,待申破竹之功。”

“五两”就是船帆的典故,这些都是远行的大船。当时远行人都必须在敬亭山下的码头换乘远行大船,是因为宛溪窄小,大船无法驶入宛溪停泊。北宋时宣城太守的苏为和张耒,各作了《泛宛溪至敬亭》《泛宛溪至敬亭祠送别》注见(北宋)张耒撰,李逸安点校,《张耒集》(北京:中华书局,1990),卷19,页336。本诗是张耒从郡城泛舟到敬亭山下送行人,当时已届冬日水枯,被送之行客,由敬亭山下陆行,诗中有“渔市临官道,丛祠蔽木阴”是也。又据同书《附录一》,邵叔武编:《张文潜先生年谱》,页999-1000,张耒于宋哲宗绍圣元年(1094)甲戌秋守宣城,至绍圣三年(1096)丙子春夏间罢守宣城入京。二诗,即为此故。

2017年7月,我以宋元明清四朝的旅行诗文和江防、驿路文献为基础,考察了镇江到九江的长江水路航程,对于敬亭山到金陵的水程,也加以注意。自敬亭山北上金陵,自古有两条水路,一条从敬亭山下码头发船,顺着水阳江北上,到东门渡(代表位置约为北纬31°9.110′,东经118°43.659′),转由支流向西北行(如果不走东门渡,继续航行句溪到水阳镇,同样可到乌溪镇),经乌溪镇、黄池镇、芜湖县,入长江,次泊褐山矶、大信河口(即姑孰溪口、当涂县城)、采石矶、望夫石、慈姥矶、三山矶,以达金陵注(北宋)梅尧臣撰,朱东润编年校注,《梅尧臣集编年校注》,卷18,页459-462,有庆历8年(1048)所作《金陵怀古》《江畔》《慈姥山石崖上竹鞭》《早发》《望夫石》《过褐山矶值风》《褐山矶上港中泊》《宿矶上港》《谒昭亭庙》《昭亭潭上别》《宣州环波亭》,即本次行程之逐日纪程。不过,诗卷是由金陵返回宣州,本文倒叙为宣城至金陵。又,同书,卷23,页711-714,皇祐5年(1054)之《雪中发江宁浦至采石》《登采石山上广济寺》《阻风宿大信口》《早发大信口》《黄池月中共酌得池字》《泊昭亭山下得亭字》组诗,也是相同的水程。。这是主要道路。宣城人梅尧臣多次航行,皆由此路。另一条,从敬亭山下码头发船,顺着水阳江北上,经过水阳镇后,在大约北纬31°17.051′,东经118°43.619′之处,折而东北行,经丹阳湖(今名石臼湖),再西行姑孰河(大信河),至当涂县城,而后仍沿长江而下金陵,唐大中十二年(858)宣歙观察使郑熏自宣城奔扬州,即由此路注事见(唐)郑熏,《祭梓华府君神文》,《全唐文》卷790,页8274b-8275b。文作于大中十二年十月二十一日(858/11/30,儒略历2034776),奔扬州后。。

除了北上建康、京口、扬州之外,在敬亭山下停泊的远行船,也可以东下苏州、杭州。南宋乾道三年(1167)王十朋自夔州刺史离任返回杭州时,便在芜湖县离开大江,进入青弋江,经黄池镇、新丰镇,至宣城县城注见(南宋)王十朋,《王十朋全集》,卷24,页461-463,《黄池对月》《宣城道中闻雁》《宿新丰驿》《途中遇雨》王十朋也有《过宛陵,陪汪枢密登双溪阁、迭嶂楼,游高斋,望敬亭山,诵谢元晖、李太白诗,用枢公游齐山韵》《离宣城天色阴晦,望群山不见,枢公和诗见寄,复用前韵》《过麻姑山》《宿红林驿遇交代王给事》等诗。按:王十朋于干道元年九月至三年七月(1165-1167)任夔州刺史,至宣城时为八月中旬。,然后取道广德州、吴兴赴临安。

唐宋诗人中对谢朓、李白、敬亭山三者所知最多的,莫过于宣城人梅尧臣。梅尧臣(1002-1060),字圣俞,在他的《宛陵先生文集》中,不但大量出现敬亭山到金陵的航迹,对敬亭山下的码头也有不少描写,都可以补充说明为何谢朓与李白都由水路往游敬亭山。

梅尧臣曾作《泊昭亭山下得亭字》诗[13]714,这艘停泊在敬亭山下的便是远行船只。他又有《昭亭潭上别》《昭亭别施度支》《送宣州签判马屯田兼寄知州邵司勋》三诗,同样指出该地的远行码头性质:

从来潭上别,先赛故山祠。却入舟中饮,无令盏尽迟。

——《昭亭潭上别弟》[13]462

昭亭送客地,来往四十年。常视松端日,每稽潭上船。

——《昭亭别施度支》[13]745

泊船系缆宿明镜,昭亭庙古攒瘦松。

——《送宣州签判马屯田兼寄知州邵司勋》[13]656

“潭上”即“昭亭潭”,指句溪在敬亭山下形成深广的水湾注按:《文选》,卷6,页262,左思《魏都赋》注:“潭,渊也。屈平《卜居》曰:横江潭而渔。”《光绪宣城县志》,卷4,页9b:“又五里,至敬亭潭。”注云:“盘龙山下,深窈莫测,相传下有龙门,岁旱祷于此,请水祈雨,有庙埠渡。”即其地。,已见前引(图2)。“别”字与“送客”,指出了敬亭山下的远行码头角色;“先赛故山祠”和“昭亭庙古”不只是使用了谢朓《赛敬亭山庙喜雨诗》的典故注又,《梅尧臣集编年校注》,卷21,页554,有《将行,赛昭亭祠喜雨》诗,直接用了谢朓的诗题。,也指出北宋时的敬亭山下仍有祠庙,有祈求舟行平安的功能。

此外,他还有《发昭亭》诗,作于皇祐三年二月十三日(1051/3/27,儒略历2105021),写离开县城后,到敬亭山下夜泊,翌日谢神而出:

春泥深一尺,车马重重迹。亲旧各还城,山川空向夕。今朝水平岸,不畏舟碍碛。始随湍涨发,已入青苍壁。落日未逢人,孤村望来客。泱泱漫田流,青青被陇麦。欲霁鸠乱鸣,将耕杏先白。我无农亩懃,千里事行役。寄谢昭亭神,果不吝深泽。[13]555

首四句言亲友相送于宛溪岸,日晚各自回城。次晨水涨,可以开航,乃至敬亭山下换船,当夜宿于庙埠村,即第八句之“已入青苍壁”和“孤村望来客”。接下四句写翌日天色将霁,临发之时,溪畔田陇青青,鸠鸣杏白。最后,感谢梓华府君的神力给予行舟之助。

由于宣州城的交通与风景的重心在于句溪和敬亭山,所以,梅尧臣笔下宣城一县居民的游息,也在此区,如《九月十一日下昭亭舟中》云:

平生山野性,坐卧爱流水。适从昭亭来,兴自明河起。小舟浮轻槎,身入星辰里。饮牛谁家郎,照鬓谁家子。隔岸心相望,翻然洲鹊喜。[13]809

本诗作于至和二年(1055)九月十一日(1055/10/4,儒略历2106673)。题目说“下昭亭”,诗中说“适从昭亭来”,可知为梅尧臣游罢敬亭山之后,回程所作。“明河”为双关语,真实之“明河”为句溪,比拟之“明河”乃银河,因为用了银河的拟喻,所以接下来便写:“小舟浮轻槎,身入星辰里。”用张骞乘槎泛银河的典故,“饮牛谁家郎,照鬓谁家子。隔岸心相望,翻然洲鹊喜”,用牛郎、织女星的典故。阴历9月11日的月相只有半规,亮度稍弱,银河相对的比较明亮注当夜的月落的时刻为宣州地方时次日凌晨3:43分,不过,梅尧臣此夜泛舟,不会到这么晚。,诗人由句溪水起兴,双关到倒映水中的银河,来写归来之游,重心放在水上之乐。

此外,梅尧臣《三十二弟寺丞归宣城因寄太守孙学士》一诗,也指出郡中人士游览之地,在敬亭山与句、宛二溪之间:

谢公下车日,郡内一登望。昭亭山苍苍,寒溪水瀁瀁。句清宛微浑,三洲分细浪。小艇下滩来,群鸥舞潭上。借问鸥何若,水深鱼莫向。鸥馁犹识机,鱼乐不忘饷。子去见太守,于我必有访。但寄此薄言,樽前为之唱。[13]1107

作此诗时,梅尧臣正在汴京,借三十二弟返乡拜会宣城太守之便,怀念家乡的敬亭山与句宛二溪之游。

其他以溪山连带来写的诗篇,还有《雪中廖宣城寄酒》:“轻舟泛泛昭亭湾,春雪漫漫昭亭山。寒沙曲渚杳不辨,素鸥翔鹭空中还。”[13]549也是以敬亭山和句溪水对举,并且明白指出观看敬亭山的角度,是从句溪的湾潭仰望敬亭山。

总之,从梅尧臣大量诗篇可见,游敬亭山的主要面向,在于宛句二溪的水路,与谢朓、李白的旧游之迹,完全符合。

五、 宣城北楼看山能否满足本诗条件的商榷

怎么样才会得到“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山”的效果?其条件就在时间、距离和所在位置的高差。也就是说,要满足这首诗的条件来自两点,第一点是前两句所提出的时间场景和观看角度的高下;第二点是物我之间的距离与持续发生情感的久暂。

从现象来说,要看见山上白云,必须有一定的距离,乃是常识。李白本人乃至诸多唐人写到敬亭山和云时,都采取了远望,如李白《过崔八丈水亭》诗云:

高阁横秀气,清幽并在君。檐飞宛溪水,窗落敬亭云。猿啸风中断,渔歌月里闻。闲随白鸥去,沙上自为群。[11]1840

从“檐飞宛溪水”而言,崔八丈的水亭既然近接宛溪,可见是傍城而建,从城中到与敬亭山顶的直线距离,至少有3700米距离,所以可以观赏敬亭云。

李白另一首《赠宣州灵源寺仲浚公》诗云:

敬亭白云气,秀色连苍梧。下映双溪水,如天落镜湖。此中积龙象,独许浚公殊。[11]1763

唐代宣州灵源寺,今已不知其处,但从第一、第三句清楚可知,李白坐对敬亭云之处必定是在宛、句双溪上,和敬亭山顶有着数公里不等的距离。

李白这两首诗促使我们注意两件事:

第一,如果身在敬亭山上,无法观看敬亭山云。

第二,如果人在县城内的谢公北楼,能够满足这首诗的条件吗?

第一个问题留到后一个小节再作分析,以下先讨论北楼看山之事。古宣城县城的面积不大,北门和东门靠得很近,两门中间是一块高地,史称陵阳山,又称陵阳三峰,虽名为山,其实只有数十米注关于陵阳山高度,一说有50米,据Google Earth Pro,第一峰海拔28米,今有重修北楼古迹,第三峰海拔26米,今有宋景德塔古迹,塔址即唐开元寺故址,杜牧《题宣州开元寺》末二句云:“留我酒一樽,前山看春雨。”乃“看前山之春雨”的倒装,暗用谢朓《祀敬亭山春雨》典故。,宣州府治、宣城县治都设置于此,谢朓治郡时曾建高斋,于此视事,并有诗篇。从谢朓《郡内高斋闲坐答吕法曹》之“结构何迢遰,旷望极高深。窗中列远岫,庭际俯乔林。日出众鸟散,山暝孤猿吟”[10]1209看来,高斋不但所占地势较高,建筑结构也高大。谢朓这座高斋,因位于城北,且在政府之北,而有北楼之称。

李白所登的谢朓北楼,后来不见记载,到了晚唐,大中十年至十二年间(856-858),郑熏为宣歙节度时有“北望楼”注据(唐)郑熏,《移颜鲁公诗记》,《全唐文》卷790,页8270b-8271a:“立召工将王少儒领其部匠,凿垣复匣,移窞于北望楼之西隅,且以为郡居之胜绝。”可见北望楼在郡城之内。,虽然未必即是谢朓北楼,但位置乃在城北。唐懿宗咸通十二年十二月辛亥(10日,872/1/23,儒略历2039578)宣州刺史独孤霖作《书宣州迭嶂楼》一文时[9]8424,除了“北望楼”之外,还有“条风楼”“清暑楼”二楼。独孤霖又在地势最高处新建了“迭嶂楼”,取其“独峰揉云,双波屹风”之美。独峰就是敬亭山,双波就是宛、句二溪水,他嘲笑北望、条风、清暑各楼都只能观赏一个面向的风景,他的新楼高广,可以周览所有的面向,此楼也在城北。

宋人诗中除了大量题咏迭嶂楼之外注迭嶂楼应在北楼故址,宋祁《景文集》卷8,页6b,《迭嶂楼》诗,题下注云:“州衙北城上。”诗之次联云:“景闲思谢守,名重拟宣城。”注云:“宣州迭嶂楼名在天下。”《全宋诗》卷245,页2833,《早夏陪知府学士登迭嶂楼》:“高陵自可眺,况复更层楼。峨峨众山翠,活活寒溪流。新篁未扫箨,缘险已修修。曲道出林杪,飞宇跨城头。春余众芳歇,子结累蔓抽。庭空野鼠窜,日暝啼禽留。谁知郡府趣,适有林壑幽。主人易吾土,惟袭是瀛洲。伊我去闾井,尔来三十秋。昔望白云下,今从轻轩游。”《三才图会》卷7,页44,谓此楼为唐独孤及所建,不知何据。,还指出楼上有双溪阁,特别面向句溪而开,故又名双溪迭嶂楼注双溪阁与迭嶂楼,应是同一楼或是不同建筑物?宋人题诗有时分咏,有时并称,如张耒集,卷11,页176,便分别有《病愈登迭嶂楼》和《登双溪阁》二诗,双溪阁确是特别为眺望溪水而开,《登双溪阁》有云:“清溪浮天光,北骛而西折。群山合沓来,断作青玉玦。中围万家吧,萧鼓乐芳节。……重楼压城角,高眺俯木末。”其中“北骛而西折”,正是指句溪的大转折(请参看图3),群山是指北来的群山,到敬亭并不相连,“断作青玉玦”五字即指此。“重楼压城角,高眺俯木末”,与迭嶂楼的位置与形胜都相同,陵阳山第一峰并不广大,如果在同一位置建两位性质相同的楼,可能性很低。因而我认为清溪阁是迭嶂楼的一面,迭嶂专对敬亭山,清溪专对宛、句二溪。,元人诗中犹见此名注见《金渊集》,卷4,页10a,《答徐恕宣城寄别》,末联云:“徐卿忽寄新诗到,正倚双溪迭嶂楼。”。陵阳山第一峰的占地并不广大,上述唐宋建筑的绝对位置虽然未必相同,也应相去不远,现代新建的北楼古迹(北纬30°57′10.97″,东经118°45′8.44″)和怀谢亭,也占居此区的最高处。

以新建的北楼为准,与敬亭山的第二高峰山顶(北纬30°59′15.60″,东经118°42′59.47″)的直线距离约5040米,平铺在北楼和敬亭山之间的是广袤平坦的农田,因而展望的条件甚佳,据唐宋诗中所见,在此看山的游人也不少。元和间鲍溶游宣州,作《宣城北楼,昔从顺阳公会于此》,即指出这一点:

诗楼郡城北,窗牖敬亭山。几步尘埃隔,终朝世界闲。凭师看粉壁,名姓在其间。注顺阳公疑为元和四年任宁国县令之顺阳人范君。见韦瓘:《宣州南陵县大农陂记》,《全唐文》卷695,页7140a-7141b。又按:鲍溶居扬州,与沈亚之(781-832)为友。鲍溶字德源,元和四年韦瓘榜进士第。《新唐书》卷60,页1605,载其有诗五卷,置于顾况、郑余庆之间。[11]5514-5515

“诗楼郡城北,窗牖敬亭山”十字,将北楼的形势及观景重点,写得十分准确。以后宋人梅尧臣于嘉祐四年(1059)作《来上人归宣城兼柬太守孙学士》,所云:“李白不厌昭亭山,看尽飞鸟云独闲。我今相送一怀想,想在谢公窗户间。”[13]1101末句的“谢公窗户间”,就是脱胎于鲍溶诗。宋代除了梅尧臣多次登楼看山之外,杨万里也曾在此楼北望敬亭山,有《中秋前一夕雨中登双溪迭嶂,已而月出》两首七律注在双溪阁和迭嶂楼看敬亭山,还有(南宋)杨万里《中秋前一夕雨中登双溪迭嶂已而月出二首》(其一):“晚雨才收山尽出,暮天似水月如流。敬亭堪喜还堪恨,领得风光揽得愁。”(其二)云:“双溪迭嶂旧知名,投老初登眼不醒。……急呼月色开秋色,夺得昭亭与敬亭。”,王十朋也有《过宛陵,陪汪枢密登双溪阁、迭嶂楼,游高斋,望敬亭山,诵谢元晖、李太白诗,用枢公游齐山韵》诗[14]462。从这些诗篇可以想见,诗人们在郡城里的名楼中安适地闲坐,从远距离眺望,才能从容的“望敬亭山”“诵谢元晖、李太白诗”。

此外,南宋还有平云阁,也是在县城,不详何处,据郭祥正《怀平云阁兼简明惠大师仙公》诗云:

跨空起高阁,北望敬亭山。白云无根蒂,舒卷随风还。或堕溪水上,却萦松石间。就之既明灭,了然不可攀。谢公赛雨诗,千秋泻潺潺。李白弄月处,寒光湛清湾。神交自冥合,髣髴眉睫间。使我恋此境,每来终日闲。[15]21

这首诗是以“望敬亭山”为主旨的,从首句“跨空起高阁”来看,平云阁所在的地方必定空阔,所以接下来写到白云去来时,地点就写着“或堕溪水上,却萦松石间”,溪水就是句溪,并且以“李白弄月处,寒光湛清湾”,来加重描写。在这首诗中,郭祥正也很清楚的指出,若要望敬亭山,必定要在与敬亭山有相当距离之处。

北楼上看山,机缘巧合的话,也可以看到孤云独去闲。但是,从北楼到敬亭山顶,直线距离约5040米,敬亭山只有300米高度,以这样的比例,是不是能够亲切的感受到“相看两不厌”的彼我相须之感?相信大家都有疑惑吧。何况,本诗首句“众鸟高飞尽”,分明是由低处所见,“孤云独去闲”,也有山高而云孤的移动感,在高耸的北楼上,在5000米外的距离,写这样的诗句,实在不称。因此,李白随时都可以登楼看山,固然全无可疑,至于本诗,则应是作于江上舟行之中。

六、 陆路往敬亭山,无法与敬亭山相看两不厌

(一)陆路往敬亭山,不利看山

前文说过,水路往敬亭山,可以从容看山,因而产生相看两不厌的情思,反之,如果从陆路登敬亭山,不容易做到相看不厌,其故安在?

以现地的状况而言,自宣城县城陆行往敬亭山,必须先出北门,由北门到敬亭山脚下,曲折约五六公里。自杜牧《自宣州赴官入京路逢裴坦判官归宣州因题赠》所云:“敬亭山下百顷竹,中有诗人小谢城。城高跨楼满金碧,下听一溪寒水声。”[11]5948唐代之时,从城中到山下竹树丛生,可见步行其间,一路上不容易望见敬亭山。这种情形,在明清的记载也相同。明代以游知名的马之骏和王思任,各有游敬亭山的游记,二人所记皆然。首先请看马之骏注马之骏字仲良,新野人。万历卅八年进士,官户部主事,工诗,与王穉登之子留造作新声,务以新警鲜异相唱和。有妙远堂集四十卷。的叙述:

出北郭,仰盼见玉龙亘天,奋鬐振鬣,知山以雪壮。繇城趾取小道,蛇行沮洳间,数步辄一蹶。然四望皆白,冷光逼心目,如在异境,群峰峙见,两危壁插天,凹处林阁浮出,心知是敬亭也。注见(明)马之骏,《妙远堂全集》(济南:齐鲁书社,1996年,《四库全书存目丛书》集部183-184册),卷2,页5a-6b。存目,集184-22。马之骏此文可能模仿自宋人张孝祥的《重入昭亭赋二十韵》一诗,“往者雪中游,群峰玉回旋。飞阁出木末,下睨春无边。”(《于湖居士文集》卷3,页3b-4a),张氏雪中往游,也是自山下仰见飞阁,不过他最后登上飞阁下眺,马之骏则因为雪盛道阻,并未登顶。

马之骏来游时,正大雪初霁,由于是在隆冬腊月,宛、句二溪,水落石出,只得改行陆路。出北门时,因为地势较高,可以仰望看见敬亭山,以后就看不到了。到“然四望皆白”到“凹处林阁浮出”这一段叙述,已经走到了山下,才能够看见四望的山形和山间的林阁。“群峰峙见,两危壁插天”,两危壁便是敬亭山的两个高峰,北峰海拔346米,南峰海拔345米注海拔高度依《中国地图数据图表:安徽省五万分之一地形图·宣城幅》所记,《百度百科》所载最高峰为317米。Google Earth Pro显示为306米。,两峰中间凹下,相距1.01公里。作者是乘轿往游的,本来是可以从容地相看两不厌,但因为所行的是小道、蛇行、地面沮洳湿滑,轿夫数步辄一蹶,所以,做不到长时间的山我相望。到了登山的时候,马之骏说:

大略兹山初升,盘径曲纡,似润之北固;凭阁下眺,似吴之大石。

他指出敬亭山的两个特征,一是登山的道路盘旋曲折,像镇江北固山的山径;二是可以凭高下眺,类似苏州的大石山。这两个比拟都很真切,换言之,因为登山过程是“盘径曲纡”,在行路中是看不见山貌的。因为主要的观景方向是“凭阁下眺”,所以,在敬亭山中根本不可能和敬亭山相望两不厌。

王思任游敬亭山在万历三十年,他自言作“姑孰令”,也就是当涂县令,他到宣城来出差,公事一完,就独自往游敬亭山。王思任(1575-1646),字季重,是晚明以游著名的文人,他著有《游唤》一册,《王季重先生文集》卷7还收录了不少记游的文章,足迹包括了南直、山东、山西等,这次敬亭山之游,从《游敬亭山记》中所见,他走在竹林包围的迂曲小径中:

一径千绕,绿霞翳染,不知几千万竹树,党结寒阴,使人骨面之血皆为醟碧。[16]19a-19b

这样大片的竹树中,当然是看不见敬亭山的。最后,他走到接近山顶的“留云阁”,有宣城县里的厨师为他准备了饮食,他自言在这里从容验证李白诗句:

厨人尾我,以一觞劳之留云阁上,至此而又知“众鸟高飞尽,孤云独往还”造句之精也。

事实上,从厨人供食来看,王思任抵达的时间应在巳、午之间,这时候清晨“众鸟高飞尽”的画面当然已经没有了,而且,本文作于四月,林中穿梭的禽鸟应该不少,怎样也合不到“众鸟高飞尽”来。至于山云,以留云阁的位置和山顶的高差而言,是绝对看不见“孤云独往还”的场景,所以王思任引李白诗又赞美其造句之精,只是大言而已。还有,王思任在文章中自首至尾都没有提到“相看两不厌”之句,原因就是,他在进入山中以后,根本没有和敬亭山相望的机会。

文中出现的“留云阁”,不见于他书,清施闰章《敬亭山重修云齐阁、五贤祠、额珠楼记》注见《学余堂文集》,卷26,页20-22。又按:《古今图书集成·敬亭山部汇考》有云:“按《宣城县志·山川考》:敬亭山在县城北十里,旧名昭亭,又名查山,山下有市,山上有敏应庙,庙左有义仓,庙后有拥翠亭,即太白独坐题诗处,遗碣尚存,与今之云齐阁、额珠楼相去里许,总一山也。”今拥翠亭及遗碣皆不可考。一文中指出“云齐阁”是官阁,亦即官方修建的观光设施,依明清古迹皆为继承来看,王思任所见留云阁,应该就是云齐阁的前身。又据施文可知,云齐阁距离山顶的额珠楼数百米,这数百米不是海拔高差,是盘山道路长度,可见其位置应在山腰,据《古今图书集成》之《敬亭山部汇考》记载:

云齐阁,在敬亭山翠云庵前,取李诗“合沓与云齐”之句,游人每燕集于此,把酒凭栏,江城在掌。

请注意“把酒凭栏,江城在掌”这八个字,与前举马之骥所言“凭阁下眺”完全相同,这正是敬亭山的观景方向。

(二)敬亭山上的唯一观景方式便是向下展眺

从唐至清,所有登上敬亭山的人,都向下展眺,无一例外。先看李白的两首诗,一是《游敬亭寄崔侍御》:

登高素秋月,下望青山郭。俯视鸳鸯群,饮啄自鸣跃。[10]1777

二是《登敬亭山南望怀古赠窦主簿》:

敬亭一回首,目尽天南端。仙者五六人,常闻此游盘。溪流琴高水,石耸麻姑坛。白龙降陵阳,黄鹤呼子安。羽化骑日月,云行翼鸳鸾。下视宇宙间,四溟皆波澜。[10]1764

青山是宣城县的别名,青山郭就是宣城县城。两首诗中都非常清楚的使用了“下望”和“下视”,这就是敬亭山上唯一的观景方向。

宋人亦然,苏为《昭亭山》诗:

昭亭载严祠,休佑穰穰布。森罗绝涧松,盘屈中阿路。凝眸盼平野,彷佛披寒雾。水远露微阳,山明照红树。数尺渔艇归,几点秋鸿度。唯思圜室静,更祷余粮富。天末望白云,帝乡深所慕。[16]1627

诗中写自己登山的过程是“盘屈中阿路”,换言之,是走在山腰里,和今天的敬亭山登山道路没有两样。从“凝眸盼平野”以下,写登上山之后的观景方向,有平野、远水、微阳、红树、渔艇归、秋鸿度,最后天末望白云,下界的万象都眺望了,就是没有与敬亭山相望。

郭祥正的《同蒋颖叔殿院游昭亭山广教寺》亦然,诗云:

晴光散余翳,佳辰值清和。联车不辞远,共登昭亭阿。步夷惬苍石,缘险扪修萝。迥出白云上,俯瞰飞鸟过。凌霄插危观,裂地注明河。微风解兰芷,广陂浴凫鹅。[15]2a-b

从“联车不辞远”看来,郭氏并不是乘船而是乘车来到敬亭山下,然后,他登上了敬亭山顶。就在这个山顶上,他完全没有想到和敬亭山“相看两不厌”,而是向下“俯瞰”,从“裂地注明河”以下,写到了山下的宛溪,后面还有关水边神庙和人事的描写,引用时删节了。

事实上,所有登上敬亭山的人,都是写下眺之景。最后,我再以清人施闰章的《敬亭山重修云齐阁、五贤祠、额珠楼记》,写山顶的“额珠楼”为例:

(自齐贤阁、五贤祠)斗折而上数百步,一楼岿然,曰额珠。故崇祯间邑令陈侯所构以坐俯江城者,山至是观止矣。注见《施愚山先生学余文集》卷13,页15a-16a。此即(清)李确《游敬亭山记》“至若登顶四望,则百雉如丸,千林若齐,山与云而俱齐,江接天而并远,凡我目力之所能至,无不呈奇效灵而来会此”之所见,载于《小方壶舆地丛钞》第五册,页2711。

“坐俯江城”四字,便是下眺宣州城,施闰章认为这是“山至是观止矣”,也认同下眺是敬亭山的主要观景方向,今天的敬亭山顶上,也专设了观景台,提供游客向下眺望宣城市区与双溪的美景。可见古今对敬亭山的观景方向,想法是一致的。

总之,无论古今,每一个人实际登上敬亭山,都采取向下远眺的观景方式,这就是“人在敬亭山中,不能与敬亭山相望”的铁证。自来作注鉴赏者不顾现场的真实,一厢情愿的想象李白坐在敬亭山中,去对根本不存在的敬亭山峰相看不厌,当然是不可能的。

七、结论

“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。”李白这首诗只有短短四句,扣除最后五字,对于物我的描写只有十五字,因其简短,读者们很容易忽视了李白所写的实景。本文以现地山川为证,以谢朓诗句为师,具体指出李白前往敬亭山,乃是清晨由宣城县东门口下了宛溪,经由宛溪北泛,进入句溪水。在大约两三小时的船行中,大部分时间正面航向敬亭山,因而可以悠然的与此山相看。众鸟高飞尽,本是朝景,孤云独去闲,亦是朝云,由于水面本低,可以仰看晨鸟高飞,孤云独去。连峰青霭,潭水澄净,舟中虽然岑寂,但双楫缓缓前行中,长时间、悠闲地与敬亭山相望而喜,因而写下本诗。