ESRS中低危病人大脑中动脉粥样硬化斑块高分辨磁共振成像研究

随着我国人口老龄化的进程,急性缺血性脑卒中已成为目前第一死因。临床上常用的ESRS(Essen stroke risk score)及ABCD系列等评分量表来评估急性非心源性缺血性脑卒中风险,但仍有被评定为脑卒中低风险的病人出现急性脑缺血事件发生。研究发现,斑块特征是引起脑卒中的重要因素[1],目前认为高分辨磁共振成像(HR-MRI)是唯一可以评估活体颅内动脉血管壁情况的影像检查手段[2-3],其可直观地显示动脉粥样硬化斑块的分布及成分,进而评估斑块特征与缺血性脑卒中的关系。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2015年4月—2018年1月我院经磁共振血管造影(MRA)、CT血管造影(CTA)、数字减影血管造影(DSA)发现的大脑中动脉M1段中重度狭窄病人53例,经Essen卒中风险评分为中、低危34例,行常规头颅平扫、DWI序列及狭窄段HR-MRI。男26例,女8例,年龄26岁~78岁,其中大脑中动脉粥样硬化性狭窄均为单侧。

纳入标准:经MRA、CTA、DSA发现的大脑中动脉M1段局性中重度狭窄(狭窄程度>50%);超声检查颈部动脉无狭窄或轻度狭窄(狭窄率<30%);具有两个以上动脉粥样硬化危险因素;无磁共振检查禁忌证;HR-MRI图像清晰,可以进行评估。所有病人均签署知情同意书。

排除标准:如血管炎、动脉夹层等非动脉粥样硬化性血管异常;中重度心、肝、肾功能不全,不能耐受磁共振检查;磁共振检查禁忌证者。

急性脑卒中组定义为MRI检查前4周内病人有局限性神经功能缺损症状及DWI图像上狭窄侧大脑中动脉供血区存在高信号病灶。无急性脑卒中组定义为在狭窄侧大脑中动脉供血区DWI图像上未见高信号病灶。

1.2 临床评估 所研究对象均在MRI检查前完成ESRS,由经过Essen卒中风险评分量表(ESRS)培训合格的神经内科医生在不知病人影像学资料情况下进行评估。

1.3 检查方法 使用Philips Achiva 3.0T磁共振扫描仪行头颅平扫、DWI及高分辨磁共振血管壁成像,采用16通道头颈部线圈扫描。扫描序列包括:①头颅MRI平扫T1WI、T2WI、FLAIR及DWI序列;②TOF-MRA用于高分辨率磁共振血管壁成像定位,TR22 ms,TE3.45 ms,层厚0.6 mm,矩阵332×227,视野(FOV) 200 mm×84 mm,层数140,激励次数(NEX)为1;③垂直于血管长轴行狭窄段血管HR-MRI平扫,T1WI:TR1 000 ms,TE9 ms,层厚2 mm,层间距0 mm,矩阵180×144,FOV 80 mm×80 mm,层数9,NEX为2;T2WI:TR3 000 ms,TE 80 ms,层厚2 mm,层间距0 mm,矩阵180×144,FOV 80 mm×80 mm,层数9,NEX为1;④垂直及平行于血管长轴行狭窄段血管HR-MRI增强扫描,静脉注射钆喷酸葡胺注射液0.2 mmol/kg,T1WI:TR 1 000 ms,TE9 ms,层厚2 mm,层间距0 mm,矩阵180×144,FOV 80 mm×80 mm,层数6,激励次数(NEX)为2。

1.4 图像分析 由两名具有丰富诊断经验的影像医师对大脑中动脉狭窄程度、斑块分布位置及斑块信号特点进行分析,并做出一致性诊断。斑块分布位置分为前壁、后壁、上壁、下壁、环壁、上前下壁、上前壁、前下壁。狭窄率=(1-最狭窄层面管腔直径/相邻参考层面管腔直径)×100%。相邻参考层面管腔直径=相对正常近心端管腔直径+相对正常远心端管腔直径)/2[4]。测量斑块强化程度:取斑块轴位最大截面,选择感兴趣区测量增强前后斑块的信号强度,同时测量垂体的信号强度(增强前、后),斑块强化率=(增强后信号强度-增强前信号强度/增强前信号强度,分别计算斑块和垂体的信号强度,比较两者的关系,以垂体前叶的强化程度为参考,将斑块的强化度分为明显强化、轻度强化[5-6]。分析两组斑块MRI平扫信号特点及强化程度的差异。

2 结 果

2.1 临床资料 被ESRS评定为脑卒中低、中风险的病人34例,男26例,女8例,年龄26岁~78岁(54岁±12岁),均为单侧大脑中动脉M1段狭窄。根据DWI序列狭窄侧大脑中动脉供血区域是否有高信号存在分为急性脑梗死组(21例)与非急性脑梗死组(13例)。两组年龄、性别、高血压发病率、糖尿病发病率、吸烟、饮酒、既往脑卒中史、ESRS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

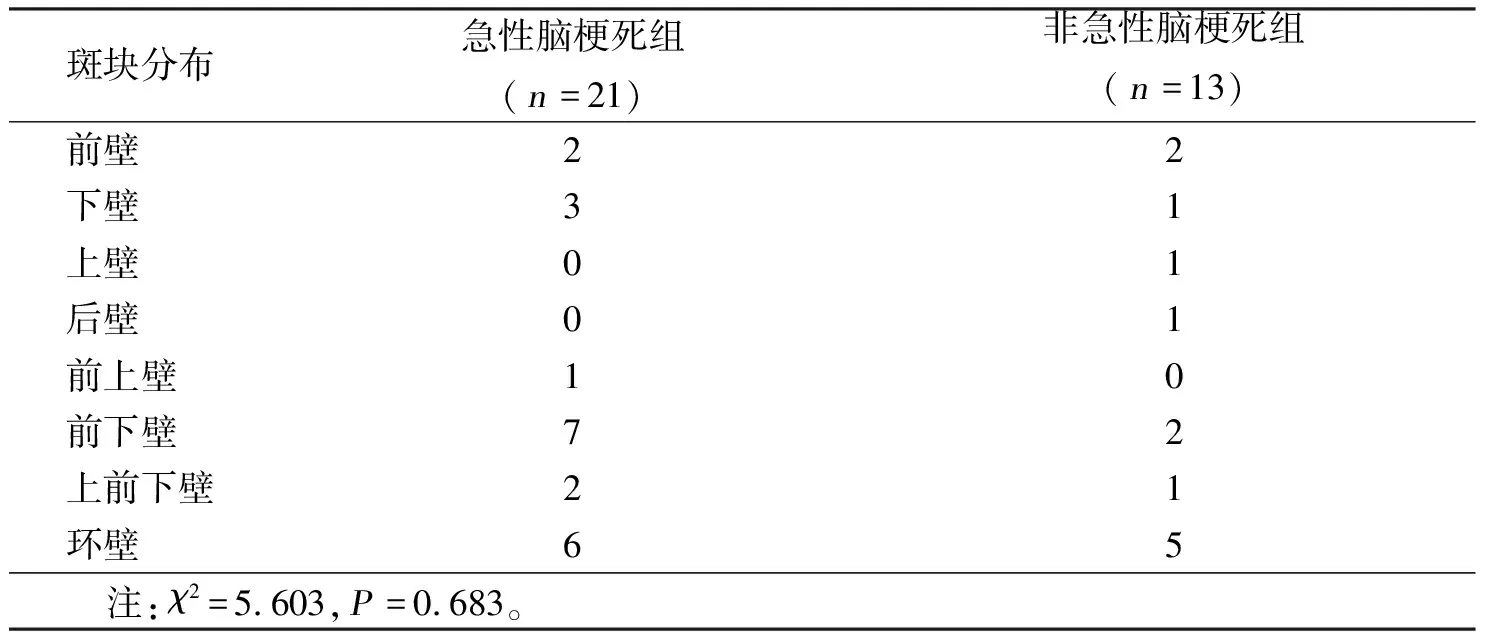

2.2 斑块分布特点 大脑中动脉多为偏心性狭窄67.65%(23/34),其中动脉硬化斑块多分布于血管前下壁79.13%(17/23)。而比较两组斑块分布构成差异,无统计学意义(χ2=5.603,P>0.05)。详见表2。

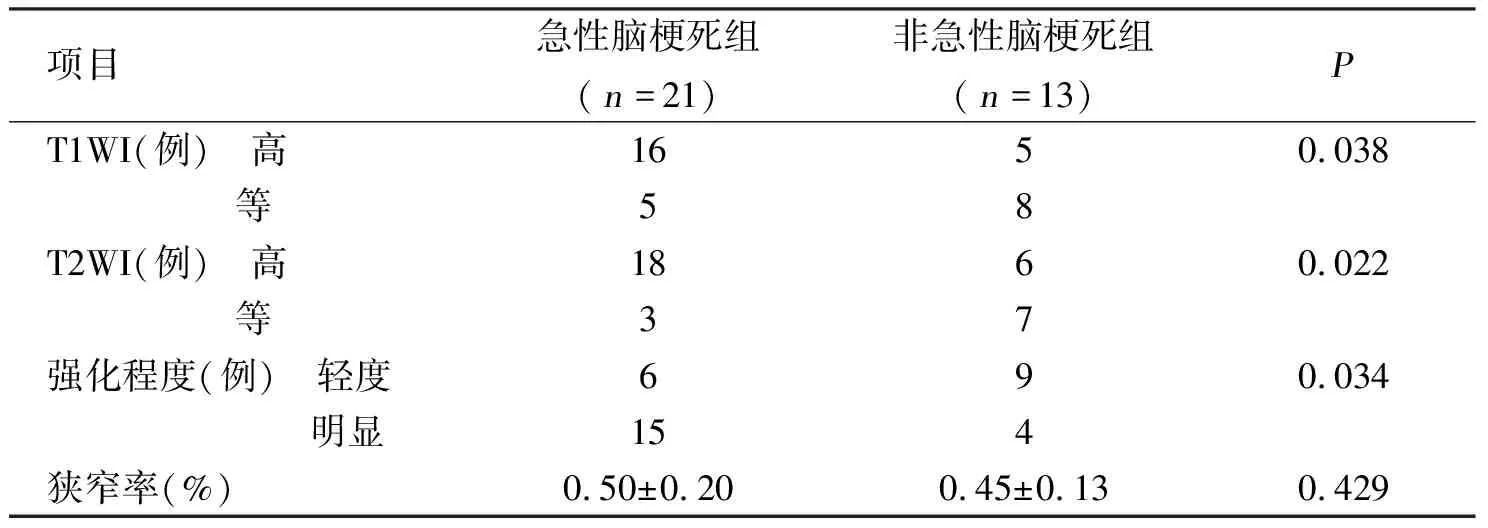

2.3 斑块信号特点 急性脑梗死组T1WI、T2WI高信号的比例高于非急性梗死组,差异有统计学意义(P<0.05);急性脑梗死组明显强化比例高于非急性梗死组,差异有统计学意义(P<0.05);两组狭窄率差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表1 急性脑梗死组及非急性脑梗死组临床资料比较

表2 急性脑梗死组与非急性脑梗死组斑块分布比较

表3 急性脑梗死组与非急性脑梗死组斑块易损性及狭窄程度比较

3 典型病例

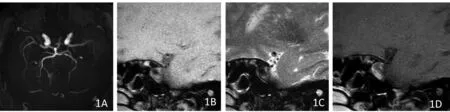

病例[1] 男68岁,言语不利2周,加重1 d,高血压,DWI序列脑实质内未见异常高信号; 1A MRA示右侧大脑中动脉M1段局限性狭窄;1B狭窄段高分辨MRI扫描T2WI可见大脑中动脉局限性偏心性狭窄,前下壁血管壁增厚,呈高T2信号;1C狭窄段高分辨MRI扫描T1WI,管壁增厚,呈高T1信号;1D狭窄段高分辨MRI扫描T1WI增强扫描,管壁增厚,呈轻度强化。详见图1。

病例[2] 男 43岁,言语不利、右侧肢体活动不利3 d,高血压、吸烟、饮酒。2A MRA示左侧大脑中动脉M1段局限性狭窄;2B DWI序列示左侧侧脑室旁大面积急性期脑梗死;2C示狭窄段高分辨MRI扫描T2WI可见管壁环形增厚,呈高T2信号;2D 狭窄段高分辨MRI扫描T1WI,管壁增厚,呈等T1信号;2E 狭窄段高分辨MRI扫描T1WI增强扫描,管壁明显强化,以上前下壁为著。详见图2。

4 讨 论

颅内动脉粥样硬化疾病是我国缺血性脑卒中的主要病因,可累及颅内所有的血管,以大脑中动脉最易受累[7]。ESRS及ABCD系列等评分量表来评估急性非心源性缺血性脑卒中风险,但仍有被评定为脑卒中低风险的病人,出现急性脑缺血事件。传统的影像检查方法(MRA、CTA、DSA等)着重评价血管腔狭窄程度,而对于血管狭窄原因,血管壁情况往往提供信息甚少。HR-MRI不仅可用于评价管腔狭窄程度,而且还能显示管腔内动脉硬化斑块的某些细节[8-9]

本研究发现大脑中动脉多为偏心性狭窄67.65%(23/34),其中斑块多位于大脑中动脉前下壁79.13%(17/23)。动脉粥样硬化的诱因主要为高血压、高血脂等导致的血流动力学异常引起动脉内膜的损伤、脂质及复合糖类积聚、出血或血栓形成,进而纤维增生或钙质沉积,最终引起动脉管壁增厚变硬、血管腔狭窄。而承受血流侧压力最大的颅内动脉的前壁则成为粥样硬化斑块的好发部位,所以大脑中动脉斑块多位于相应血管的前壁[10]。

HR-MRI分析斑块信号特点即是对斑块稳定性的评价。本研究发现急性脑梗死组动脉粥样硬化斑块多表现为T1WI及T2WI高信号,T1WI增强成呈明显强化。Swartz 等[11]研究发现动脉粥样硬化斑块常见明显强化,表明斑块内含有炎症或新生血管形成[12]或纤维帽破溃血管腔内的对比剂经由破裂处直接渗入斑块内[13]。HR-MRI动脉管壁成像检测出病人动脉粥样硬化性斑块不稳定,引起脑卒中的原因认为病灶处或下游动脉栓塞。相反,若检测斑块是稳定的,那么通常是其引起血管狭窄,从而导致低灌注而引起卒中,这在二级预防中起到非常重要的作用。

图1 典型病例[1]影像资料

图2 典型病例[2]影像资料

本研究存在一些不足之处:首先,病例样本量较少,仍需大样本资料进行验证;其次,研究中很难得到动脉粥样硬化斑块的病理特征;第三,本研究为回顾性质,缺乏前瞻性研究进一步证实相关观点。

临床上使用的ESRS评分量表单纯重视血管病危险因素,忽略了血管本身特点重要性,不能客观评价缺血性脑卒中发生的危险度。3.0T HR-MRI血管壁成像能够客观地评价颅内动脉粥样硬化斑块的位置分布及斑块稳定性,是缺血性脑卒中危险度分层重要的补充信息。