非均相驱最优段塞组合方式室内实验研究

赵春森 沈忱

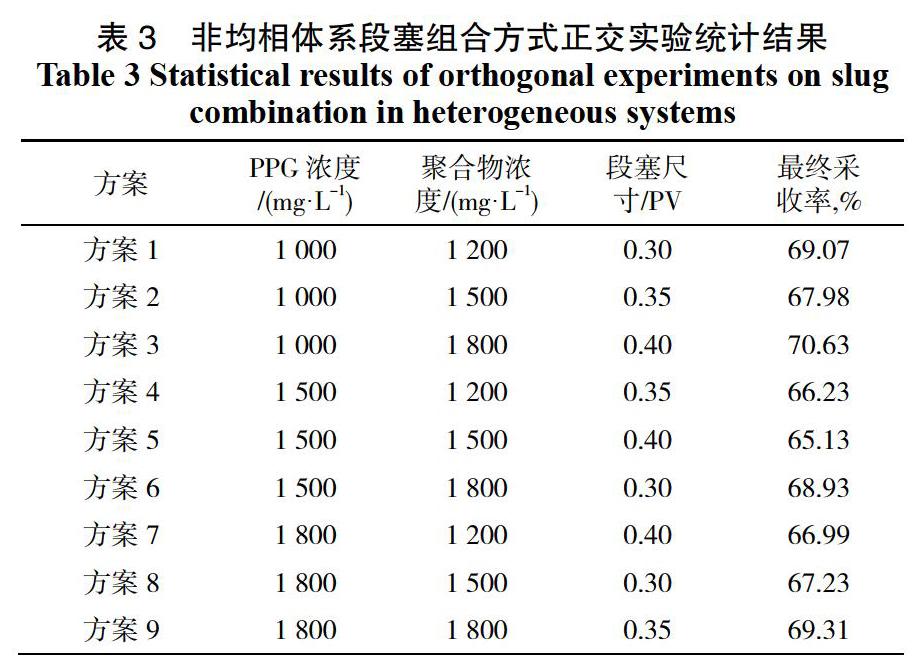

摘 要: 注聚末期后注入非均相体系已应用于海上某油田提高采收率。注入非均相体系过程中不同段塞组合方式将影响油田最终采收率。为了符合海上油田开采降本高效的特性,通过正交实验设计了9组不同段塞组合方式,优化黏弹性颗粒驱油剂PPG浓度、聚合物浓度和段塞大小。优化后的最优段塞组合方式为PPG浓度1 000 mg/L+聚合物浓度1 800 mg/L+段塞尺寸0.4 PV,可最终提高采收率至70.63%,可为油田现场施工方案提供设计思路。

关 键 词:化学驱油;堵水;段塞组合

中图分类号:TE357.4 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2019)12-2766-04

Abstract: The injection of heterogeneous systems after the end of polymer injection period has been applied to an offshore oilfield for further enhancing oil recovery. Different slug combinations will affect the ultimate recovery of the oilfield during the injection of heterogeneous systems. In order to meet the high efficiency of offshore oilfield exploitation, 9 different slug combinations to optimize the PPG concentration, polymer concentration and slug size of viscoelastic particle flooding agent were designed with the help of orthogonal experimental design. The optimized optimal slug combination method was determined as follows: PPG concentration 1 000 mg/L, polymer concentration 1800 mg/L, slug size 0.4 PV, which ultimately improved the oil recovery to 70.63%.

Key words: Chemical flooding; Water plugging; slug combination

与陆地油田不同,海上油田受限于平台寿命等诸多因素,导致了海上油田开采需高速高效等特点。我国渤海湾地区油藏非均质性强,储层成因复杂[1,2],油田进入中高含水期后受长期注水冲刷导致孔渗结构发生改变,高渗条带逐渐成为注入水优势渗流方向,油田产油效率降低[3]。因此封堵高渗条带,使中低渗透率储层动用程度得到提升是剩余油挖潜的主要研究方向[4,5]。本着降本增效的原则,在海上某油田化学驱实验过程中,合理的注入浓度与段塞尺寸成为了文本研究的重点[6-9]。因此,根据注聚末期海上某油田储层特性为基础[10-14],对注入非均相体系的9组室内实验进行对比分析,从而为油田注入段塞组合方式设计提供思路与理论指导。

1 实验部分

1.1 实验材料和仪器

聚丙烯酰胺,模拟海上某油田原油黏度,用原油与煤油按一定比例调配至65 ℃下黏度为70 mPa·s,人造岩芯约4.5 cm×4.5 cm×30 cm,气测渗透率分别为500,1 000,3 000 mD,所用相同渗透率岩芯物性相近。模拟水中离子质量浓度如表1所示。

实验仪器有平流泵、六通阀、压力表、中间容器、烧瓶、量筒、电子天枰、真空泵、手搖泵、65℃恒温箱等(图1)。

1.2 实验方案

水驱至含水75%+0.2PV聚合物驱+0.12PV二元复合驱+0.12PV注聚末期段塞+非均相体系+后续水驱至含水98%。优化非均相体系中黏弹性颗粒驱油剂PPG浓度、聚合物浓度和段塞大小。

实验步骤如下:

(1)根据现场地层矿化度要求配制模拟水,配制黏度为70 mPa·s原油;

(2)实验岩芯用真空泵抽至真空后饱和模拟水并测量饱和模拟水体积;

(3)在恒温65 ℃下饱和油并记录饱和油体积;

(4)将饱和好的岩芯放入恒温箱内老化12 h;

(5)配制实验方案所需9种非均相体系;

(6)根据不同实验方案通过中间容器阀门开关实现不同驱替阶段以及不同非均相段塞尺寸的注入,并后续水驱至含水98%;

(7)分别记录各时间段压力、产液量、产水量数值;

(8)计算各方案下的总体最终采收率和含水率、确定最优段塞组合方式。

2 结果与讨论

本文以海上x油田非均相驱三种不同浓度、不同尺寸段塞对驱油效果的影响设计了9组正交试验。方案中考虑了PPG浓度,聚合物浓度和段塞尺寸,评价指标为最终采收率。

配制非均相体系首先需要配制聚合物母液,将聚合物母液放置恒温箱熟化后稀释至实验方案所需聚合物浓度,剪切后加入实验方案所需的PPG颗粒与0.2%表面活性剂充分搅拌后配制完成。

首先,计算出第i列因素m水平所对应的实验指标和、极差与平均值。其中极差反映了第i列因素水平变化时所选实验指标的变化幅度。极差越大,实验结果中该因素指标的影响越大,可以判断所选因素的重要程度;平均值由实验指标和计算得出,平均值的计算可以确定出第i列因素的优水平。由正交实验设计的特点决定了相同因素下各水平的试验条件是具有综合可比性的,可以拿来直接比较。对于本文中设计的k_1 、k_2 、k_3三因素平均值来说,相等则对应因素对实验结果不造成影响,不相等则说明实验结果受到对应因素的水平变动所左右。因此依据k_1 、k_2 、k_3的大小来确定实验结果受各个因素的影响大小。某因素均值越接近需求值的水平则为该因素的优水平。计算出每个因素的优水平组合后及为本次正交实验的最优水平组合方式(见表4)。

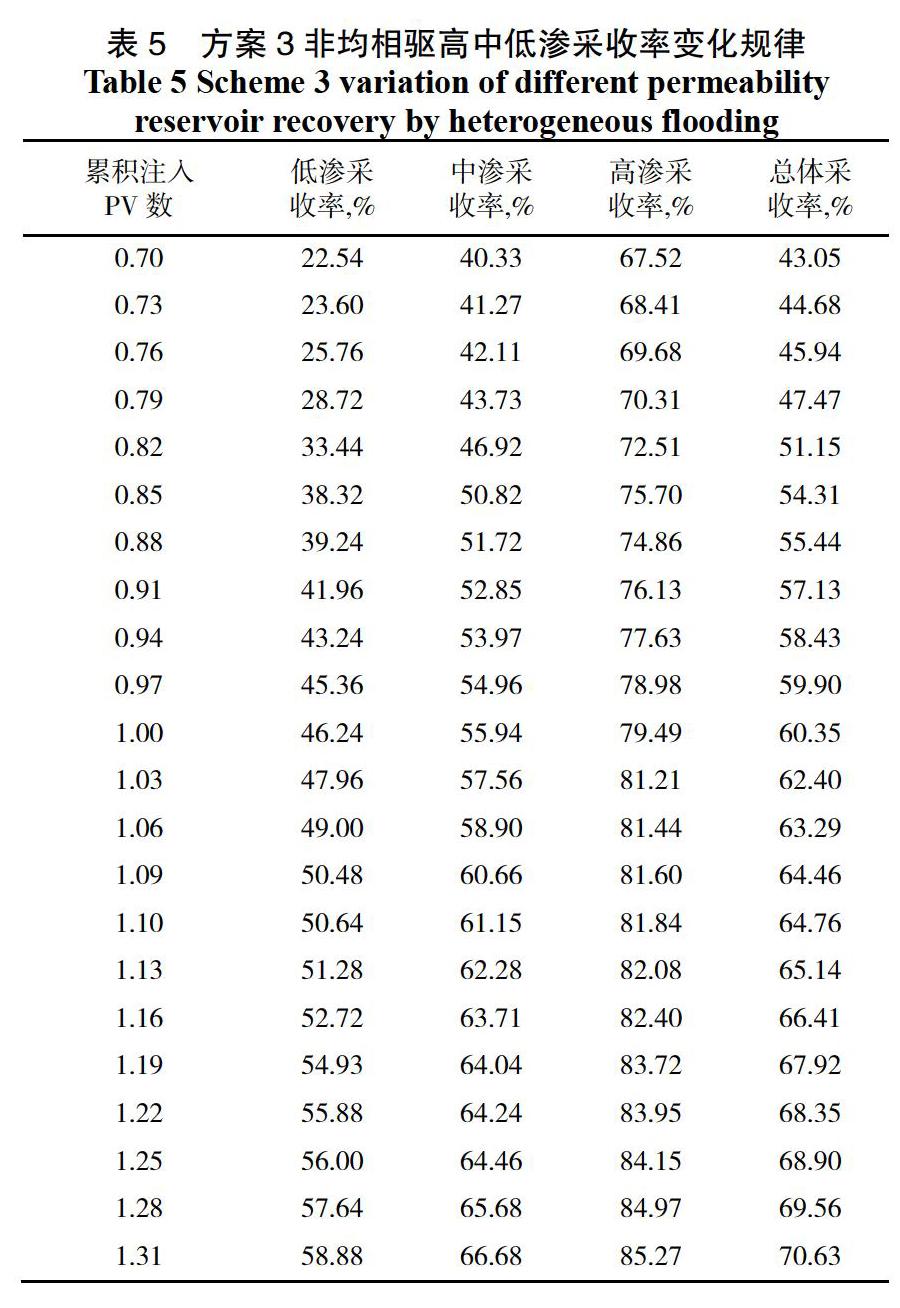

根据正交实验的特性与结果分析可以看出,三个因素的优水平分别为PPG浓度1 000 mg/L,聚合物浓度1 800 mg/L,段塞尺寸0.4PV。则本次正交实验的最优水平方案为方案3:PPG浓度1 000 mg/L+聚合物浓度1 800 mg/L+段塞尺寸0.4PV。根据实验结果统计出方案3水驱至75%后低渗、中渗、高渗及总体采收率随累积注入PV数变化关系,得出最优水平方案3可提高采收率至70.63%(见表5)。

由图2-5可以看出,水驱至含水75%+0.2PV聚合物驱+0.12PV二元复合驱+0.12PV注聚末期段塞后注入非均相体系可使岩芯含水率得到下降,高渗透率储层分流率降低,中低渗透率储层分流率上升,说明注入非均相体系成功使得液流转向,达到了封堵高渗储层提高油田整体采收率的效果。这是由于聚合物溶液相比于水作为PPG携带液有效提高了PPG的悬浮能力,对于同种条件下来讲,PPG悬浮能力受聚合物浓度所影响,浓度越大悬浮效果越好。

3 结 论

(1)聚驱后注入非均相体系在室内实验中表明通过封堵高渗储层可使液流转向,提高中低渗透率储层分流率,从而实现油田整体降低含水率,提高采收率的目的。

(2)正交实验设计分析表明,确定最优段塞组合方式为方案3:PPG浓度1 000 mg/L+聚合物浓度1 800 mg/L+段塞尺寸0.4 PV。

(3)室内实验中聚驱后注入非均相体系可提高整体采收率20%~25%,注入最优段塞后可提高整体采收率至70.63%,效果明显,可为油田现场施工方案设计提供思路。

参考文献:

[1]吕鹏,阚亮,王成胜,吴晓燕,陈士佳,张润芳,侯岳.海上油田在线组合调驱提高采收率技术——以渤海C油田E井组为例[J].科学技术与工程,2017,17(09):164-167.

[2]张勇.海上Q油田聚合物微球在线深部调剖技术研究与应用[J].石油化工应用,2016,35(08):19-24.

[3]何贤科,涂齐催,宋春华.海上特高含水油田剩余油分布规律研究[J].石油天然气学报,2013,35(10):1-6.

[4]贾林,杨二龙,董驰.深部液流转向剂与发展趋势[J].当代化工,2019,48(07):1519-1523+1527.

[5]刘玉章,熊春明,罗健辉,李宜坤,王平美,刘强,张颖,朱怀江.高含水油田深部液流转向技术研究[J].油田化学,2006(03):248-251.

[6] 闫文华,付强,杨兆明,郑晓松,崔洪志.不同尺寸段塞組合等流度二元驱驱油效果评价[J].石油化工高等学校学报,2014,27(05):80-84.

[7] 陈文林,卢祥国,于涛,肖传明.二元复合驱注入参数优化实验研究[J].特种油气藏,2010,17(05):96-99+133.

[8]金玉宝,马蓉研.不同浓度二元复合体系对驱油效果的影响[J].当代化工,2016,45(05):922-923+926

[9] 王荣健,薛宝庆,卢祥国,张云.聚/表二元复合体系配方优选及其驱油效果评价[J].油田化学,2015,32(01):108-113.

[10]谢晓庆,冯国智,刘立伟,李宜强,易任之.海上油田聚合物驱后提高采收率技术[J].油气地质与采收率,2015,22(01):93-97.

[11]皮彦夫. 非均质厚油层聚驱后化学驱室内实验研究[D].东北石油大学,2014.

[12]王刚,刘斌,王欣然,张伟,张俊廷.渤海X油田聚驱后不同化学驱注入段塞优选及剩余油分布研究[J].石油地质与工程, 2018, 32 (01): 91-93+125-126.

[13]王雨,陈权生,林莉莉,赵文强.二元驱后应用活性聚合物进一步提高原油采收率[J].油田化学,2014,31(03):414-418.

[14]牛绪海,赵凤兰,侯吉瑞.不同非均质条件下的复合驱油体系优选[J].油田化学,2010,27(04):407-410.