脑梗死肢体康复功能锻炼护理效果观察及研究

韩文聪 李苑红 林立嫦

脑梗死为临床常见症, 主要是因为主动脉粥样硬化、脑动脉狭窄等的综合作用造成脑部供血不足, 部分细胞凋亡。而且, 该症主要以中老年男性为多发人群, 如不能得到救治可造成患者死亡。该症可带来明显且严重的后遗症, 包括肢体功能障碍、语言障碍等。针对该症配合有效的康复训练,可降低后遗症, 保障患者的生活能力。基于此, 本文实验分析脑梗死肢体康复功能锻炼护理的效果, 择取2016年5月~2018年2月本院收治的脑梗死患者, 分为两组, 给予不同的护理干预方式, 观察效果, 详细结果报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 择取2016年5月~2018年2月本院收治的脑梗死患者83例, 所有患者均符合脑梗死的诊断标准[1]。患者同意参加实验调查, 采用营养神经、抗凝、改善微循环临床治疗, 并能积极配合训练, 保障后续联系畅通。排除对象:患者存在精神障碍、具有严重的并发症、不能配合实验调查及康复训练、出院后失去联系者。按照康复方式不同分为对照组(41例)与研究组(42例)。其中, 对照组男26例,女 15 例 , 年龄 46~68 岁 , 平均年龄 (57.14±3.67)岁 , 病程1 d~1 个 月 , 平 均 病 程 (21.96±4.62)d, NIHSS 评 分 (33.41±2.73)分、Fugl-Meyer评分(20.45±3.88)分。研究组男27例,女 15 例 , 年龄 56~69 岁 , 平均年龄 (58.31±4.45)岁 , 病程 1 d~1个月, 平均病程(22.17±5.53)d, NIHSS评分(34.16±3.13)分、Fugl-Meyer评分(20.66±3.74)分。两组患者的性别、年龄等一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法

1. 2. 1 对照组 行常规康复护理, 包括健康宣教, 详细向患者及家属介绍脑梗死肢体康复的相关知识, 告知患者对自身病情的了解, 注意患者的心理变化情况, 注意对患者不良情绪的改进, 避免患者心理情况不佳不能配合治疗。照顾患者的日常生活, 满足患者的基本需求。再对患者行常规康复训练, 如翻身、痉挛预防和被动训练等, 包括进行按摩、关节屈伸等。

1. 2. 2 研究组 在对照组的基础上, 进一步落实肢体康复功能锻炼护理。具体的内容如下。

1. 2. 2. 1 关节痉挛预防 为规避关节痉挛, 需注意肢体关节的弯曲控制, 配合按、摩、揉、捏四法, 遵循由大关节至小关节的原则。再辅助患者肢体关节的屈伸、旋转等动作,并控制运动幅度。

1. 2. 2. 2 翻身训练 由于患者需要长期卧床, 容易造成肢体肌肉松弛, 且为了避免压疮的发生, 则需要对患者行翻身训练, 间隔2 h进行一次。具体的翻身训练中, 保证动作的轻柔, 辅助患者自主翻身, 注意规避患肢的拉扯情况。并教会患者Bobath握手双手交叉技术, 促进患者能够自主完成[2]。

1. 2. 2. 3 床上训练 结合患者病情, 展开肢体康复训练。按床上患肢被动训练, 包括坐、站、立、行等过程, 注意训练强度, 避免强度过大的情况。具体训练根据康复程度进行调整。

1. 2. 2. 4 按摩 穴位按摩患侧上肢取穴:极泉、尺泽、肩髃、合谷等;患侧下肢取穴:委中、阳陵泉、足三里等, 按摩时间持续30 min为宜[3]。再遵循医嘱行艾条灸, 患侧上肢取穴:极泉、尺泽、肩髃、合谷等;患侧下肢取穴:委中、阳陵泉、足三里等。

1. 2. 2. 5 肌力康复的训练 结合肌力0~5的6级分级, 其中0级为完全无法肌肉收缩;1级可收缩, 但无法进行动作;2级可床上平移, 无法抗重力;3级可抬起肢体但不能抵抗外力;4级可微弱抵抗外力;5级为正常肌力。结果>3级可有抬离床面者, 训练患者的独立行走能力, 在家属的陪伴下,自行行走, 注意每次时间, 不宜过长。不急着走路, 先训练双腿站立, 无扶手的情况下能站立>1 min后练习单腿站立,单腿站立能坚持10 s后练习抬腿运动, 抬腿运动能匀速抬起放下后方可练习行走。

1. 2. 2. 6 营养及药物 肢体康复功能锻炼期间, 注意营养的摄入, 保障营养均衡, 并遵循医嘱使用药物[4]。

1. 3 观察指标及判定标准 对比两组NIHSS评分、Fugl-Meyer评分、生活质量评分。其中, NIHSS评分为康复量表,分数越低, 康复效果越好。Fugl-Meyer评分用于评测运动功能, 分数越高, 运动功能越好。生活质量评分择取健康调查简表(SF-36)测评, 分数越高, 生活质量越好。

1. 4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

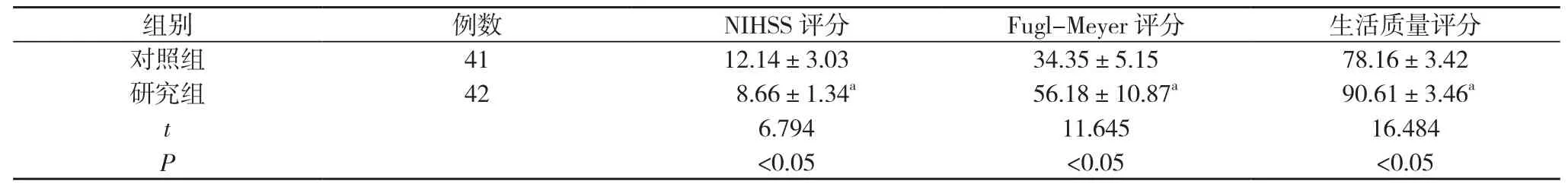

护理前, 对照组NIHSS评分为(33.41±2.73)分、Fugl-Meyer评分为(20.45±3.88)分, 研究组NIHSS评分为(34.16±3.13)分、Fugl-Meyer评分为(20.66±3.74)分。两组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。护理1个月后, 对照组患者NIHSS评分为(12.14±3.03)分、Fugl-Meyer评分为 (34.35±5.15)分,研究组患者NIHSS评分为(8.66±1.34)分、Fugl-Meyer评分为(56.18±10.87)分。护理1个月后, 两组患者的NIHSS评分及Fugl-Meyer评分均较本组护理前改善, 且研究组改善程度优于对照组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。护理1个月后, 对照组生活质量评分为(78.16±3.42)分, 研究组生活质量评分为(90.61±3.46)分, 研究组生活质量评分高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组护理1个月NIHSS评分、Fugl-Meyer评分、生活质量评分比较(±s, 分)

表1 两组护理1个月NIHSS评分、Fugl-Meyer评分、生活质量评分比较(±s, 分)

注 :与对照组比较 , aP<0.05

组别 例数 NIHSS评分 Fugl-Meyer评分 生活质量评分对照组 41 12.14±3.03 34.35±5.15 78.16±3.42研究组 42 8.66±1.34a 56.18±10.87a 90.61±3.46a t 6.794 11.645 16.484 P<0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

脑梗死为临床常见病, 具有较高的发病率, 且主要以中老年人群为发病对象, 该病发生后, 如果治疗不及时, 可造成患者死亡[5-8]。而且, 脑梗死还有严重的后遗症, 包括语言障碍、肢体障碍等, 对患者的日常生活极其不利。当前,受肥胖、生活压力大、不良饮食习惯等因素的影响, 无形中增加了脑梗死的发病率, 使之成为威胁当代人群生命的重要疾病。针对该症配合康复训练, 能够改善肢体功能, 促进患者的自理能力增加。肢体康复功能训练, 包括关节痉挛预防、翻身训练、床上被动训练、敲打按摩、肌力训练等, 可综合改善患者患肢功能, 促进患肢的功能增强, 提升患者自我生活能力[9-12]。

本次研究实验分析脑梗死肢体康复功能锻炼护理的效果 , 结果证实:护理前 , 对照组 NIHSS 评分为 (33.41±2.73)分、Fugl-Meyer评分为 (20.45±3.88)分 , 研究组 NIHSS 评分为(34.16±3.13)分、Fugl-Meyer评分为(20.66±3.74)分。两组比较, 差异均无统计学意义(P>0.05)。护理1个月后, 对照组患者NIHSS评分为(12.14±3.03)分、Fugl-Meyer评分为(34.35±5.15)分, 研究组患者 NIHSS评分为(8.66±1.34)分、Fugl-Meyer评分为(56.18±10.87)分。护理1个月后, 两组患者的NIHSS评分及Fugl-Meyer评分均较本组护理前改善, 且研究组改善程度优于对照组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。护理1个月后, 对照组生活质量评分为(78.16±3.42)分, 研究组生活质量评分为(90.61±3.46)分, 研究组生活质量评分高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 针对脑梗死患者, 实施有效的肢体功能康复训练护理, 可以从多个角度, 尽早对患者肢体功能进行康复,可增强患者的肢体康复水平, 促进患者转归, 保障患者的生活质量, 值得推广。