贵州流长勘查区龙潭组可采煤层煤质特征分析

唐 娟

贵州省煤田地质局一一三队,贵州 贵阳 550008

0 引言

煤炭是重要的不可再生资源,同时也是我国人民生活和工业生产中使用的最广泛的一种资源。我国的煤炭资源利用率低并且浪费现象严重,都与缺乏对煤炭煤质的分析和研究密不可分。煤质特征分析评价是煤质研究的核心内容,煤质研究和评价都是煤炭资源开发利用的重要依据来源。

本文利用测井、钻探及各种采样测试资料,对流长勘查区内主采煤层煤质特征进行系统研究及分析,为煤炭中微量元素的提取利用、规避煤炭中的有害元素以及提高煤炭资源的利用率提供有效依据。

1 勘查区概况

流长勘查区位于贵州省清镇市北西,隶属流长乡管辖。研究区中心直距清镇市38公里。地理 极 值 坐 标 :东 经 106°10′00″~106°17′00″,北 纬26°40′15″~26°45′45″,面积 86.20 km2。

研究区南侧有307省道经过,与位于站街镇的兰花水泥厂、清镇电厂新址、清镇市郊贵州化肥厂等用煤企业有公路直接连通,距清镇市公路里程43 km,距贵阳60 km。矿区东部外围有贵昆线林歹支线,正在修建的林织铁路从矿区中部经过,研究区距林歹站33 km,有多条乡镇公路与主要公路相通,交通较方便。

2 勘查区地质构造特征

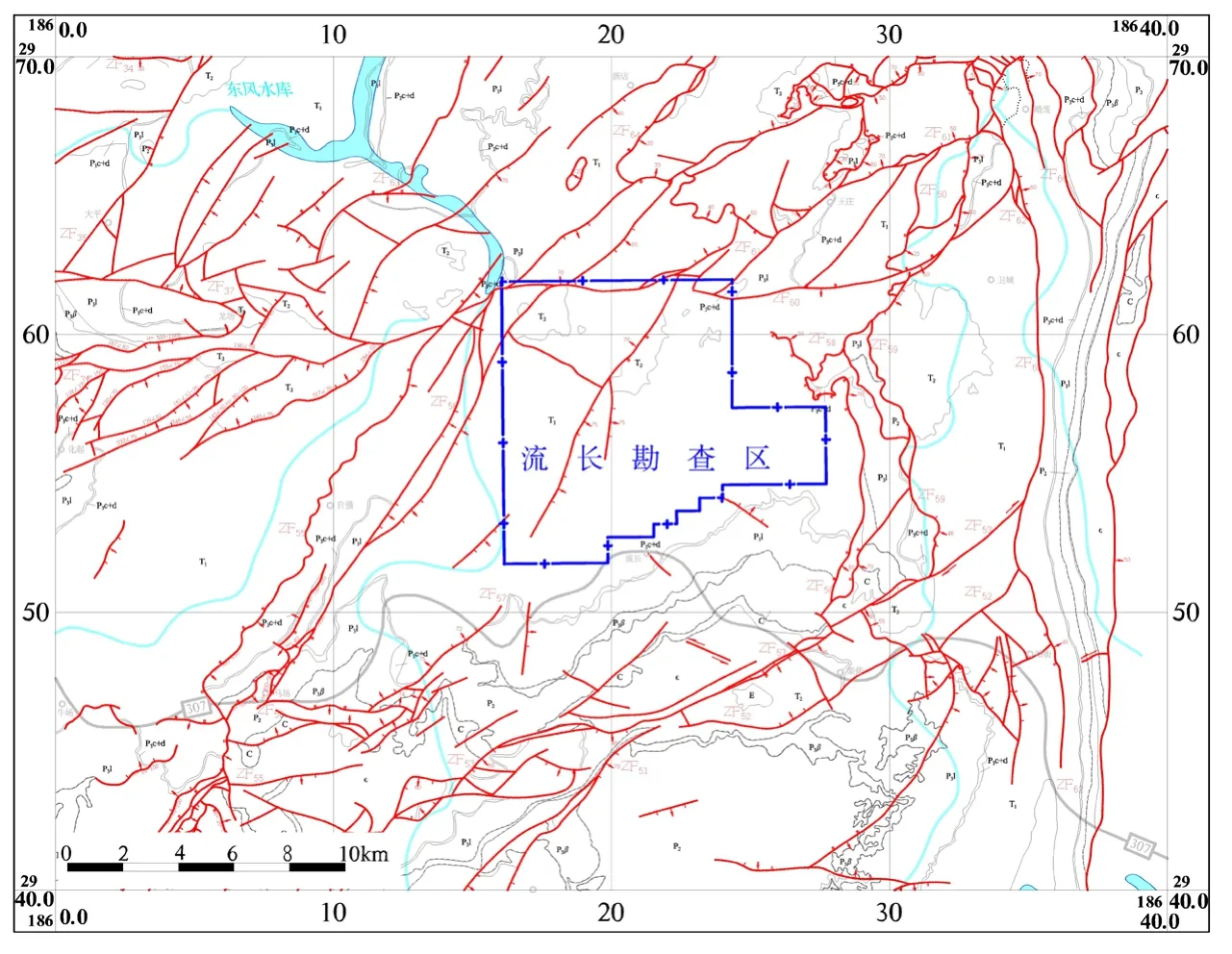

勘查区位于大威岭背斜北东段北西翼,总体构造形态呈单斜构造,仅在北东方向有波状起伏,略呈宽缓向斜,轴部不明显。北部产状,仅在北东方向F11、F15附近倾向呈南西向(210~260°,一般240°),倾角3~20°,一般10°。研究区地层总体倾向北西(NW)270~350°,一般320°。主断层 4条(F1、F2、F8、F9),在矿区内呈“X”状,大致将研究区分割成东、南、西、北四个三角形断块。具体见图1。

从平面分布看,全区均有断层发育,尤以勘查区北部和东部一带比较发育,区域构造特征表明,本勘查区的构造面貌与燕山运动有关,本勘查区的断裂主要以张性断裂为主,其走向基本都呈北北东向,与大威岭背斜轴向基本一致,个别为压扭性断裂,呈南东向。说明本区内断层主要是在燕山运动过程当中形成的。由于本区位于大威岭背斜北部转折端,应是构造应力相对集中释放的部位,以致断裂构造较发育。

综上所述,本区总体为一单斜构造,地层在走向及倾向上有一定程度的起伏变化,但地层产状比较平缓,褶皱不发育。区内虽然断层较为发育,但规律性较为明显,构造复杂程度属中等。

3 勘查区可采煤层特征

勘查区内主要可采煤层为6、8、9、13号4层,其中6、8、9号为大部可采煤层,13号煤层为局部可采煤层。

6号煤层位于龙潭组上段下部,上距标三(B3)0.52~11.92 m,平均3.02 m。煤层全层厚度一般0~5.05 m,平均厚度为1.62 m;采用厚度0~3.62 m,平均采用厚度1.43 m,可采面积58.58 km2,面积可采率为68%,大部可采,较稳定。

8号煤层位于龙潭组上段下部,上距6#煤3.30~21.95 m,平均10.99 m。煤层全层厚度0~5.80 m,平均厚度为1.81 m;采用厚度0~5.80 m,平均采用厚度1.76 m,可采面积57.8 km2,可采指数为67%,大部可采煤层,较稳定。

9号煤层位于龙潭组上段下部,上距8#煤3.51~19.20 m,平均9.09 m。煤层全层厚度0~4.82m,平均厚度为1.47 m;采用厚度0~3.81 m,平均采用厚度1.33 m,可采面积66.58 km2,可采指数为77%,简单结构煤层,较稳定。

13号煤层位于龙潭组下段中部,上距B4平均48.99 m。煤层全层厚度0~2.37 m,平均厚度为0.99 m;采用厚度0~1.69 m,平均采用厚度0.87 m,可采面积40 km2,可采指数为47%,简单结构煤层,局部可采煤层,煤层厚度变化不大,规律性较明显,较稳定。

图1 流长勘查区区域地质图Fig.1 Regional geologic map of Liuchang exploration area

4 可采煤层煤质特征

4.1 煤的物理性质及煤岩类型

(1)煤的物理性质

研究区内煤的颜色为黑色,以粉粒状为主,少量块及碎块状;煤层结构主要为线理~细条带状;似金属光泽为主,少量沥青光泽、玻璃光泽;断口主要为参差状、平坦状,少量贝壳状、阶梯状;内生裂隙较发育,偶见少量外生裂隙,充填细脉状方解石,含较多微粒状、球粒状、细粒状黄铁矿。

(2)煤岩类型

因受成煤物质及环境影响,不同煤层的煤岩组分、煤岩类型及其他煤岩特点,均有所不同。研究区煤层主要以亮煤为主,少量暗煤和镜煤条带,偶见透镜状及线理状丝炭。煤岩类型主要为半亮型、半暗—半亮型。

4.2 煤的化学性质及变化规律

(1)灰分(Ad)

煤的灰分是煤质评价的最重要的指标,它直接影响煤的发热量和煤的工业利用价值。全区各可采煤层原煤干燥基灰分产率介于10.51%~40.10%之间,平均值为25.09%。其中6号煤层灰分产率为13.12%~36.86%,平均23.65%;8号煤层灰分产率为11.73%~40.08%,平均24.76%;9号煤层灰分产率10.51%~38.00%,平均25.99%;13号煤层灰分产率12.53%~40.10%,平均25.97%。

浮煤灰分:全区各可采煤层浮煤干燥基灰分产率变化介于5.52%~11.25%之间,平均值为8.88%。其中6号煤层灰分产率5.52%~10.59%,平均8.51%;8号煤层灰分产率5.80%~10.80%,平均8.59%;9号煤层灰分产率6.31%~11.15%,平均9.02%;13号煤层灰分产率为7.63%~11.25%,平均9.39%。按《煤炭质量分级 第1部分:灰分》(GB/T15224.1—2010)标准,研究区内6、8、9、13号煤层均为中灰煤。

(2)硫分(St,d)

①硫分分级

区内可采煤层原煤全硫含量介于0.51%~11.78%之间;浮煤全硫含量最低0.48%,最高3.19%。6号煤层原煤St,d含量1.72%~9.64%,平均4.04%,浮煤含量0.95%~3.03%,平均1.59%;8号煤层原煤St,d含量1.76%~7.95%,平均3.68%,浮煤0.77%~3.19%,平均1.49%;9号煤层原煤St,d含量2.01%~8.77%,平均4.34%,浮煤0.98%~3.15%,平均1.67%;13号煤层原煤St,d含量0.51%~11.78%,平均3.52%,浮煤平均1.39%。依据《煤炭质量分级 第2 部分 :硫分》(GB/T15224.2—2010)的规定,6、8、9、13号煤层均为高硫煤(HS),各可采煤层硫分分级情况详见表1。

②形态硫

区内可采煤层原煤各种硫共分析测试了144件,试验结果见表2。

原煤黄铁矿硫(Sp,d)含量为0.07%~11.24%,平均3.26%,占全硫比例79.90%;硫酸盐硫(Ss,d)含量为0.00%~0.85%,平均0.14%,占全硫比例3.43%;有机硫(So,d) 含量0.06%~2.77%,平均0.68%,占全硫比例16.67%。由此可见原煤中硫主要以黄铁矿硫形式存在,其次为有机硫,硫酸盐硫含量较少,为易脱硫煤层。

(3)挥发分(Vdaf)

煤的挥发分是确定煤类重要指标之一,它的大小能直接反映煤的变质程度的高低。

表1 可采煤层硫分分级评价表Table 1 Grading evaluation table of recoverable coal seam sulfur

原煤挥发分:全区各可采煤层原煤挥发分产率介于6.52%~15.90%之间,平均为10.41%。其中6 号煤层原煤挥发分产率7.61%~13.51%,平均10.43%;8号煤层挥发分产率7.83%~14.05%,平均10.39%;9 号煤层挥发分产率7.60%~15.38%,平均10.69%;13号煤层挥发分产率6.52~15.90%,平均10.13%。

表2 各种形态硫化验结果汇总表Table 2 Summary of vulcanization test results in various forms

浮煤挥发分:全区各可采煤层浮煤挥发分产率介于5.99%~10.20%之间,平均为7.49%。其中6号煤层浮煤挥发分产率6.36%~9.55%,平均7.61%;8号煤层浮煤挥发分产率6.45%~9.21%,平均7.57%;9号煤层浮煤挥发分产率5.99%~10.20%,平均7.62%;13号煤层浮煤挥发分产率6.33~9.00%,平均7.16%。

根据《煤的干燥无灰基挥发分产率分级》(MT/T849—2000)的规定,区内各可采煤层均为特低挥发分煤(SLV)。

(4)有害元素

原煤磷(P):全区磷含量在0.005%~0.043%之间,平均含量为0.013%,根据《煤中有害元素含量分级》(GB/T20475.1—2006)标准,区内可采煤层均属低磷煤(P-2)。

原煤砷(As):全区砷含量为0.8~11.3×10-6,平均含量为3.7×10-6,根据《煤中砷含量分级》(MT/T803—1999)标准,区内可采煤层均属一级含砷煤(IAs)。

原煤氟(F):全区氟含量为57~663×10-6,平均含量为207×10-6,根据《煤中氟含量分级》(MT/T966—2005)标准,区内可采煤层6号属中氟煤(MF),8、9、13号属高氟煤(HF)。

原煤氯(Cl):全区氯含量为0.009%~0.023%,平均含量为0.014%,根据《煤中有害元素含量分级》(GB/T20475.2—2006)标准,区内可采煤层均属特低氯煤(Cl-1)。

(5)原煤灰成分及其性质

原煤灰成分主要以SiO2为主,平均含量为 44.54%,其 次 为 Al2O3、Fe2O3,平 均 分 别为21.39%、20.94%,三者含量占灰成分总量的88.57%,再次以CaO、TiO2含量稍高,平均分别为3.43%和2.34%,其余成分占有比例不大,最少为MnO2,平均为0.069%。利用煤灰成分含量计算可采煤层的结渣结污性参数评定如表3。从表3中可见,区内可采煤层6、8、9、13号均为中等结渣、中等结污煤层。

4.3 煤的工艺性能

4.3.1 煤的燃烧性能

(1)煤的发热量

区内可采煤层原煤干燥基高位发热量(Qgr,d)为 18.36 ~ 32.24 MJ/Kg,平 均 为 25.76 MJ/kg。其中6号煤层为21.19~30.83 MJ/Kg,平均26.37MJ/Kg;8号煤层为19.74~32.24 MJ/Kg,平均25.92 MJ/Kg;9号煤层为18.36~31.08 MJ/Kg,平均25.29 MJ/Kg;13号煤层为19.71~30.81 MJ/Kg,平均25.47 MJ/Kg。根据《煤炭质量分级(发热量)》(GB/T15224.3—2010)标准,区内可采煤层6、8、9、13号均属于中高发热量煤(MHQ)。

(2)可磨性指数(HGI):对勘查区内可采煤层6、8、9、13号原煤可磨性试验样测试分析得知,煤层可磨性指数分别为103、88、126、73。根据煤炭行业标准MT/T 852-2000《煤的哈氏可磨性指数分级》规定,则6、9号煤层属于极易磨煤(UEG),8号煤层属易磨煤(EG),13号煤层属中等可磨煤(MG)。

4.3.2 煤的气化性能

(1)灰熔融性

软化温度(ST/℃):区内各可采煤层软化温度最低为1 110℃,最高为>1 500℃,平均1239℃。依据《煤灰软化温度分级》(MT/T853.1-2000)标准,可采煤层6、8、13号属于较低软化温度灰(RLST),9号煤层属于中等软化温度灰(MST)。

流动温度(FT/℃):流动温度最低为1 160℃,最高为>1 500℃,平均1 327℃。依据《煤灰流动温度分级》(MT/T853.2-2000)标准,可采煤层6、8、9、13号均属于中等流动温度灰(MFT)。

(2)煤灰粘度特性对6、9、13号煤层作煤灰粘度特性试验,在炉内气氛为弱还原的情形下,6号煤层在炉温为1 650℃、1 600℃时适合液态排渣锅炉用煤;9、13号煤层在炉温为1 650℃时适合液态排渣锅炉用煤,当炉温为1 600℃、1 550℃时基本适合液态排渣锅炉用煤。

(3)原煤热稳定性:对6、8、13号煤层作热稳定性测试,其结果为6号煤层TS+674.0%,TS6-321.9%,TS-34.2%;8号 煤 层TS+680.5%,TS6-316.1%,TS-33.5%;13号煤层TS+678.8%,TS6-315.4%,TS-35.7%。依据《煤的热稳定性分级》(MT/T560—1996)标准,6、8、13号煤均属高热稳定性煤(HTS)。

(4)结渣性:本次对研究区6、8、9、13号煤层进行了煤的结渣性测试,结果见图2。6、9号煤层分布在中等结渣区,属中结渣煤;8、13号煤结渣性均分布在弱结渣区,属弱结渣煤。

煤对二氧化碳反应性(a):煤对二氧化碳反应性是在规定条件下还原二氧化碳为一氧化碳的能力。在950℃时,煤对二氧化碳还原率分别为25.5%、19.0%、23.9%、19.7%;在1000℃时,煤对二氧化碳还原率分别为43.0%、28.2%、37.0%、30.3%,区内煤层6号在1000℃时属中等还原性煤,其余煤层在950℃、1000℃时属弱还原性煤。见图3。反应性与煤种和反应温度有关,反应性高的煤在气化和燃烧过程中效率高。反应性强弱直接影响耗煤量、耗氧量及煤气中的有效成分。

表3 可采煤层结污、结渣性评价统计表Table 3 Statistical table of pollution and slag formation evaluation of coal seam

4.4 煤的可选性特征分析

4.4.1 煤的浮煤回收率

区内各钻孔煤芯煤样均作了浮煤回收率测试,可采煤层浮煤回收率为8.70%~82.72%,平均值为44.28%。可采煤层理论浮煤回收率均为中等。

4.4.2 简易可选性

对区内可采煤层6号煤层进行简易可选性试验,其简易可选性试验成果见表4、图4。

当浮煤灰分为10%时,理论分选密度为1.54g/cm3(小于1.70 g/cm3),δ±0.1含量(未扣除沉矸)为65.3%,扣除沉矸(大于2.00 g/cm3)13.0%,得δ±0.1含量为52.8%,根据《煤炭可选性评定方法》(GB/T16417—1996)标准,为极难选煤。

当浮煤灰分为13%时,理论分选密度为1.85g/cm3(大于 1.70 g/cm3),δ±0.1含量(未扣除低密度物)为4.1%,扣除低密度物(小于1.50 g/cm3)47.8%,得δ±0.1含量为7.9%,根据《煤炭可选性评定方法》(GB/T16417—1996)标准,为易选煤。

表4 6号煤层13~0.5 mm简易浮沉试验成果汇总表Table 4 Summary of the results of the simple float and sink test of No.6 coal seam 13~0.5 mm

图2 煤的结渣性曲线图Fig.2 The slagging curves of coal

图3 煤对二氧化碳反应性曲线图Fig.3 The curves of coal’s reactivity to carbon dioxide

图4 6号煤层简选曲线图Fig.4 The simple curves diagram of No.6 coal seam

5 结论及建议

通过对勘查区内可采煤层煤质的深入研究分析,查明了各主采煤层的物化特征:全区各煤层主要以亮煤为主,少量暗煤和镜煤条带。原煤灰分平均值均处于23.65%~25.99%之间,均为中灰煤;原煤中硫主要以黄铁矿硫形式存在,其次为有机硫,硫酸盐硫含量较少,为易脱硫煤层。区内各可采煤层原煤硫分含量为0.51%~11.78%,平均含量为3.68%~4.34%,都属于高硫煤;各可采煤层均属特低挥发分、中高固定碳、低磷、低氯、一级含砷、中高发热量煤;工艺性能具有高热稳定性、极易至中等可磨、较低至中等软化温度灰、中等流动温度灰、弱还原性、中等结渣的特征。此外,当浮煤灰分为10%时,6号煤层为极难选煤;当浮煤灰分为13%时;当浮煤灰分为13%时,6号煤层为易选煤。

勘查区煤类单一,均为无烟煤三号(WY3),依据区内煤层煤质特征,各煤层具有广泛用途,可用于动力用煤,民用煤,火力发电,一般工业锅炉用煤,气化用煤,经洗选后可制碳素材料或制造电石及深加工,煤矸石可考虑作水泥、低温烧制地板砖等。由于该勘查区各煤层硫分主要为黄铁矿硫,为易脱硫煤层,在开采利用方面可对煤进行洗选脱硫,以降低煤中硫分含量,达到合理利用资源,可避免对资源的浪费,并减少煤燃烧后所产生的二氧化硫对大气的污染和对锅炉、管道的腐蚀。