农村改革对高速经济增长的贡献

蔡 昉

(中国社会科学院,北京 100732)

从1978年党的十一届三中全会召开算起,中国改革开放已经走过了40年的历程,其间实现了高速经济增长,国内生产总值年均增速高达9.5%。城乡居民生活水平也得到了极大的改善。众所周知,以实行家庭联产承包责任制为标志的农村改革是中国经济改革的起点,但农村改革的效应并不限于此。因此,认识农村改革对于中国的改革开放及其带来的发展和分享效应,对于总结改革经验、讲述中国故事,并将其提升为中国智慧和中国方案具有重要的意义。

与农业、农村、农民“三农”问题相关的改革涉及诸多领域,既是值得经济学进行研究的对象,也是经济学发展汲取养料的源泉。以往的经济学特别是发展经济学,曾经分别对租约、产业演变、二元经济结构、劳动力流动等问题进行了理论构建。但是,迄今为止,经济学家却没有机会在一个完整的经验基础上,把这诸种理论假说进行全面的检视和检验。这就是说,中国农村改革实践不仅为发展经济学提供了前所未有的经验基础,也理所当然对其做出革命性的贡献。

在以往的研究中,本文作者从劳动力退出低生产率部门,在城乡间、地区间和产业间流动,以及进入城市高生产率部门这一完整过程的角度,阐释了改革如何把经济增长必要条件转化为实际高速增长(蔡昉,2018)[注]蔡昉:《历史瞬间和特征化事实——中国特色城市化道路及其新内涵》,《国际经济评论》,2018年第4期。。本文将在农业份额下降的背景下,从创造剩余劳动力“退出”低生产率农业和农村产业的角度,观察和回顾农村相应的改革及其过程和结果,归纳其发展经济学含义,为今后进一步改革和发展提出政策建议。

一、作为发展结果的农业份额下降

一段时间以来,经济学文献中讨论农业对经济发展问题颇有遇冷的趋势。早期的经典文献主要从资源转移的角度概括农业对经济发展的贡献,例如有学者在直接可以观察到的产品贡献,或者再加上农业人口众多可能做出的市场贡献之外,主要概括出劳动力贡献、资本贡献和外汇贡献(Chang,1949;Johnston and Mellor,1961)[注]Chang,Pei-kang (1949),Agriculture and Industrialization:The Adjustments That Take Place As An Agricultural Country Is Industrialized,Cambridge,Mass.:Harvard University Press.[注]Johnston,Bruce F.and John W.Mellor (1961),“The Role of Agriculture in Economic Development”,The American Economic Review,Vol.51,No.4,pp.566-593.。按照这一逻辑,农业生产率提高后为非农产业和城市化做出土地贡献,也是题中应有之义。这些既是农业对整体经济发展实际做出的要素贡献,同时又的确曾经十分显著,有些甚至至今仍然重要。

在改革开放之前,为了推行重工业优先发展战略和实施计划经济,统购统销、人民公社和户籍制度三套马车把农村劳动力紧紧地束缚在农业生产中,大规模累积起来的剩余劳动力未能得到转移,因此,劳动力贡献并未实际表现出来。改革开放以来,剩余劳动力得到大规模转移。农村外出并主要进入城市就业的劳动力,从1997年的3890万人增加到2017年的1.72亿人,目前占到城市全部就业的1/3以上。此外尚有超过1亿的农村劳动力在本地从事非农就业。就地转移和离开本乡镇的农民工合计,2017年高达2.8亿人,满足了非农产业发展的巨大劳动力需求。

早在计划经济时期,虽然农业生产力水平极低,数以亿计的农村人口未能实现温饱,国家仍通过工农业产品价格剪刀差和农业税等形式,实现了资本从农村到城市、从农业到工业的大规模转移。汇总经济学家的估算表明,在计划经济时期的几十年中,通过各种渠道国家从农业获取了总额约6000-8000亿元的工业化积累(参见蔡昉,2005)[注]蔡昉:《民生经济学——“三农”与就业问题的解析》,北京:社会科学文献出版社,2005年版,第78页。。即便在改革后的很长时间内,这种农业和农村资源向非农产业和城市单向流动的局面也未有扭转过来。有学者估计,在1980-2000年期间,以2000年不变价格计,通过各种渠道从农业吸取了1.29万亿元的剩余用于工业发展。如果从城乡关系看,同期有大约2.3万亿元资金从农村流入城市部门(Huang et al.,2004)[注]Huang,Jikun,Keijiro Otsuka,and Scott Rozelle(2004),“The Role of Agriculture in China’s Development”,Presented at the Workshop “China’s Economic Transition:Origins,Mechanisms,and Consequences”,Nov.5-7,Pittsburgh.。

类似的,农林牧渔产品在相当长的时间里占出口总额中的一个重要份额。例如,剔除矿物燃料、润滑油及有关原料之外的初级产品出口,占国家全部出口额的比重,直到1990年之前都高达20%以上。在早期外汇短缺的条件下,这一外汇贡献的确十分显著。

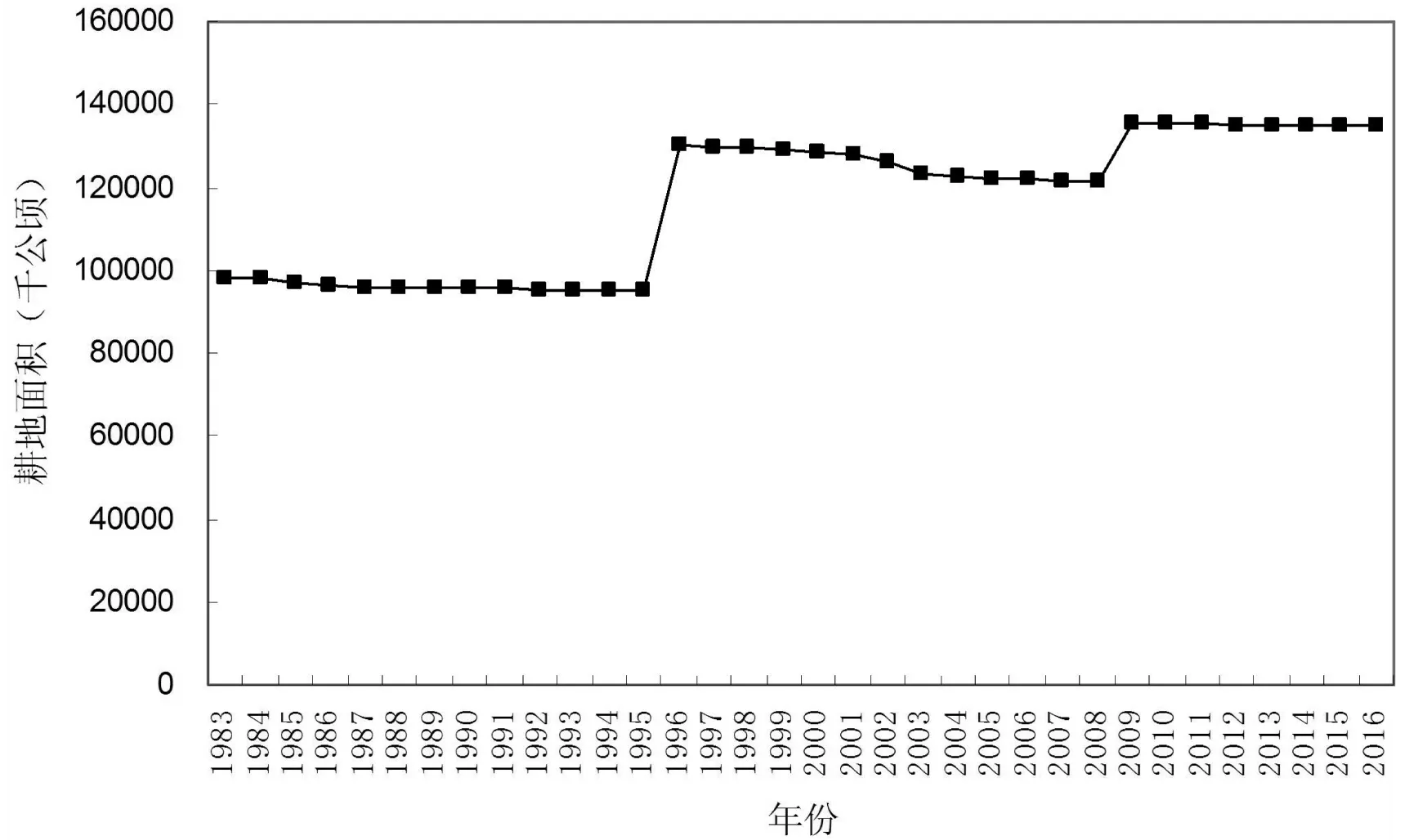

以农业生产率的提高为前提,随着各地竞相推进工业化,耕地也被大量转为非农产业使用。直接观察全国耕地面积的变化,似乎看不出这个趋势。从统计数字看,2016年比1983年全国耕地面积还增加了3656万公顷,增长幅度为37.2%。实际上,这是统计误差所致。从图1可以看出,第一次和第二次全国土地调查结果,分别于1996年和2009年显示耕地数据的大幅度跳跃。然而,在每个新口径的数量基础上,随后都表现出耕地面积的减少。例如,在1983-1995年期间,耕地减少了338.6万公顷,年平均减少0.29%;1996-2008年期间,耕地减少了832.3万公顷,年平均减少0.55%;2009-2016年期间,耕地减少了46.4万公顷,年平均减少0.05%(谭永忠等,2017)[注]谭永忠,何巨,岳文泽,张亮,王庆日:《全国第二次土地调查前后中国耕地面积变化的空间格局》,《自然资源学报》,2017年第2期。。

不过,仅仅从上述以要素贡献为中心的归纳,并不能准确认识农村改革对经济增长的实际贡献。一方面,其中一些要素贡献仍然代表着发展政策中的城市偏向或工业偏向,本身也是改革的对象;另一方面,随着农业份额相对下降规律的发生以及其他因素的作用,这些贡献必然会逐渐式微乃至消失,因而似乎农业和农村不再能够对经济发展做出显著的贡献。

图1 全国耕地数量变化

首先,作为剩余劳动力转移的结果,农业劳动力的数量已经大幅度减少,比重显著降低。由于多年以来农村新成长劳动力绝大多数选择外出务工,务农劳动力也出现老龄化的现象。而作为人口转变的结果,农村新成长劳动力数量也开始减少。例如,农村16-19岁人口总量于2014年达到峰值,之后呈现负增长。由于人口转变趋势是不可逆转的,未来农业对经济增长的劳动力贡献将逐渐减弱乃至消失。

其次,由于工农业产品之间应该也事实上越来越趋于平等交换,甚至对农业的保护倾向越来越明显,加之农业增加值在国民经济中的份额日益变小,农业对经济增长的资本贡献也将消失。以2006年全面取消农业税为标志,政府对农业、农村、农民实行“多予少取”或“城市支持农村,工业反哺农业”的政策已经成为常态。同时,农牧渔业产品的出口也早已微不足道,农业的外汇贡献不再是一个值得一提的现象。

第三,作为保障粮食安全的一项有力举措,中央政府实施最严格的耕地保护政策,划出了耕地和基本农田的“红线”,至少从外延上,土地“农转非”的空间已经十分有限,农业对经济增长的土地贡献也就不再值得提倡。正如图1所示,2009年以后耕地减少的幅度与此前相比已明显减小。

在发展经济学文献中,刘易斯等经济学家还突出强调了,农业在对经济发展做出(资本和劳动)要素贡献的同时,更重要的是带来经济结构的变化。而库兹涅茨看到这种结构变化现象背后劳动生产率相应不断提高的本质。所以,青木昌彦把农业劳动力的转移和相对份额下降所表征的产业结构变化,称为库兹涅茨过程(Aoki,2012)[注]Aoki,Masahiko (2012),The Five Phases of Economic Development and Institutional Evolution in China,Japan,and Korea,in Aoki,Masahiko,Timur Kuran,and Gérard Roland (eds.), Institutions and Comparative Economic Development,Basingstoke:Palgrave Macmillan,pp.13-47.。

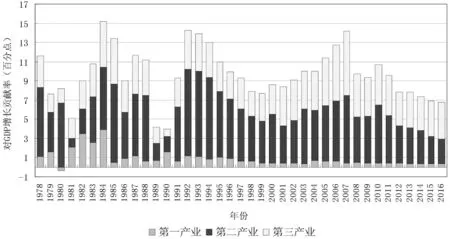

这种结构变化的根本特征是农业(产值和就业)份额的长期下降趋势。在中国改革开放促进发展和分享的整个过程中,始终伴随着农业份额下降这一发展现象。例如,从图2可以看到三个产业对经济增长贡献率的消长趋势。符合理论预期并且在经验上显而易见的是,进入21世纪以来,农业增加值对GDP增长的贡献率都在5%或以下。

图2 三个产业对GDP的贡献率变化

虽然严重滞后于农业产值比重的下降,农业劳动力比重的下降也依然显著。例如,国家统计局数据显示,农业劳动力比重,已经从1978年的70.5%降低到2017年的27.0%。而根据本文作者的研究结果,目前农业劳动力比重很可能比这个官方数字再低10个百分点左右(参见Cai,2016)[注]Cai,Fang(2016),China’s Economic Growth Prospects:From Demographic Dividend To Reform Dividend,Cheltenham,UK:Edward Elgar.。

而且,改革开放与发展分享作为具有因果关系的两个过程,它们之间还具有互为条件、相互促进的关系,即一方面,改革解除了劳动力退出低生产率部门,促进其在城乡之间、地区之间和产业之间流动,进而消除其进入城市高生产率部门的体制性障碍,使农业份额下降的过程成为一个真正的库兹涅茨过程。其中,农村或涉农改革中的一系列举措,都起到了允许和推动剩余劳动力从农业和农村“退出”的作用。另一方面,正是由于农业份额下降过程把就业扩大与生产率提高融为一体,改革开放不仅导致高速增长,还使这个发展结果得到充分的分享。

二、农村改革如何创造退出条件

20世纪80年代初开始广泛实行的家庭联产承包制,常常被称为包产到户,其实准确的说法应该是包干到户(或“大包干”)。包产到户与包干到户的共同点是集体土地按照人口和劳动力数量承包给农户,集体为承包土地规定了产出要求,不再有集体统一劳动,集体也不再干预生产过程。两者不同之处在于,包干到户后农户在缴纳农业税、完成国家统购派购任务以及上缴集体提留之后,获得全部剩余产品,因而不再由生产队统一分配。家庭联产承包制最终是以包干到户形式在全国得到普遍实行的。

如果把这一改革形式与经济学中已经具有较为成熟分析框架的概念相比照的话,可以说,包产到户更类似于是一种仅有部分额外产出(按固定比例)归于承包者的“分成租”形式,而包干到户则更接近于全部额外产出归于承包者的“固定租”形式。而已有的研究表明,后者对于生产活动来说具有更为明显和直截了当的激励效果。

因此,概括家庭联产承包制能够具有如此神奇的效果,首先看到的是其以“直来直去不拐弯”的方式实现了“交够国家的、留足集体的,剩下全是自己的”,即赋予农民以剩余索取权(claimants right on residual),产生显著改善农业劳动和生产激励的效果。早期的文献对此进行了权威的解释,并且实际估算出这一改革效应的量化幅度(如Lin,1992和McMillan et al.,1989)[注]Lin,Justin Yifu (1992),“Rural Reforms and Agricultural Growth in China”,The American Economic Review,Vol.82,No.1,pp.34-51.[注]McMillan,John,John Whalley,and Lijing Zhu (1989),“The Impact of China’s Economic Reforms on Agricultural Productivity Growth”,Journal of Political Economy,vol.97(4),pp.781-807.。然而,如果这项改革仅限于激励效应,意味着只是对生产可能性边界的回归,其产生的农业增产效果从而对整体经济增长的效应只是一次性的。这大大低估了农村改革的宏观贡献,也忽略了随后的改革与初始改革之间的逻辑关系。

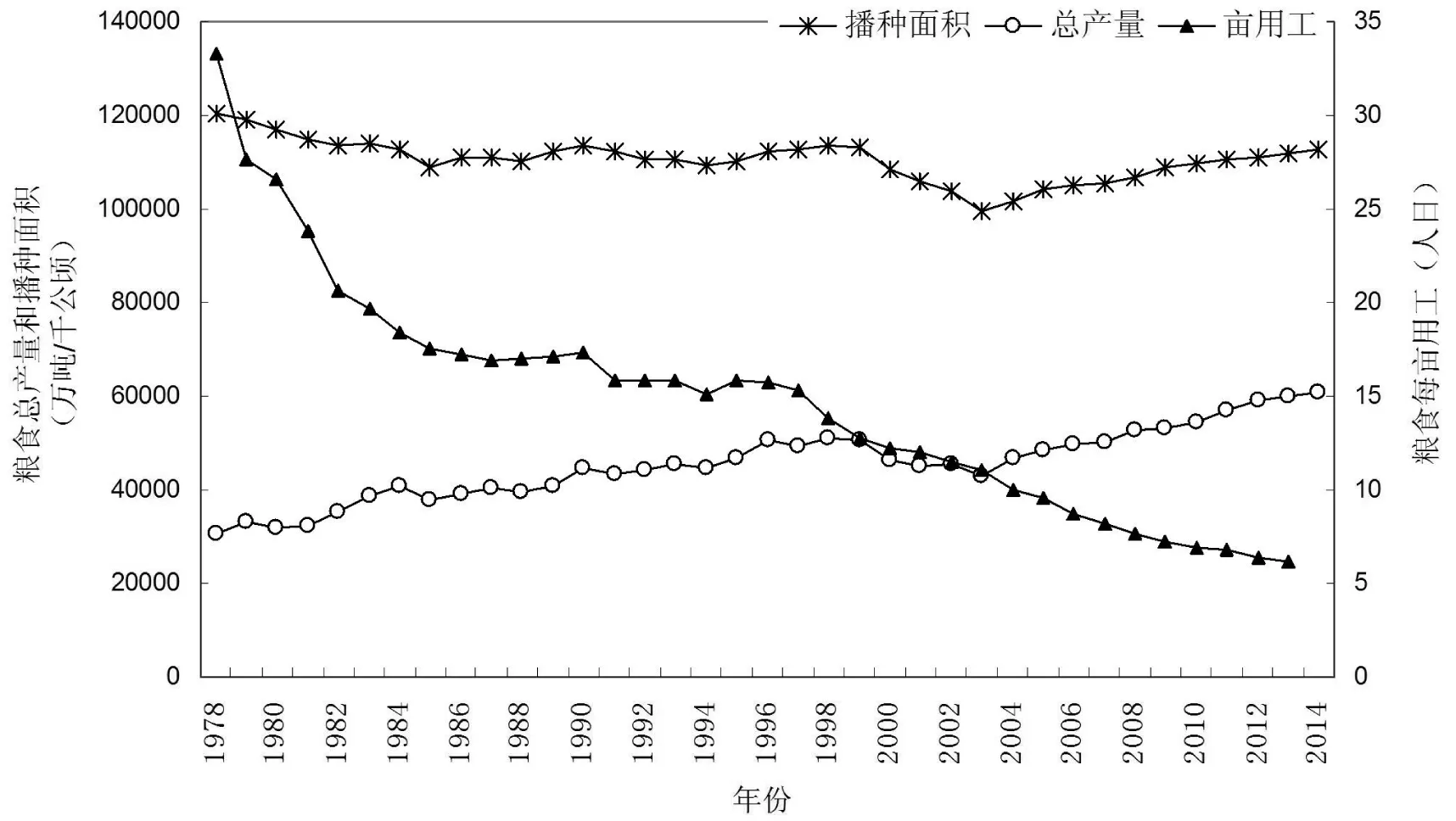

实际上,当农民获得剩余索取权即对额外努力获得的产出增量具有自由处置权之后,伴随着改革的进一步深入,他们也就逐步获得了自由配置生产要素的权利。土地承包之后,虽然有着关于农户和生产队“双层经营”的说法,实际上生产资料的购买、投入水平、劳动力和劳动时间的配置都完全由农户自己决定。随着劳动积极性和劳动效率的提高,从而产出的显著增长,单位土地面积上使用的劳动时间显著减少(图3),过去隐蔽存在的劳动力剩余现象被暴露出来。可以说,唯其具有了支配劳动要素的自主权,农民才开始了对低生产率部门的“退出”。

图3 粮食总产量、播种面积和用工变化

所以,从终极改革效果来看,如果说激励机制改变对于调动劳动积极性从而农业产出的大幅度提高,在最初阶段具有革命性的意义,农民对生产要素配置权的获得对随后整个经济发展所具有的影响,无疑更为宏大和长远。

家庭联产承包制的实行,无疑从激励机制上支持了从个人角度衡量的劳动效率,相应地把农业中劳动力过剩从而边际生产力低下的现象显性化,促进劳动力退出。然而,劳动力的退出却是一个由不同阶段构成的连续过程,从片面粮食生产到种植业多种经营,再到农林牧渔业全面发展,继而依次到乡镇企业、小城镇和各级城市,每一个步骤都是对现有的低生产率部门的退出。既然家庭联产承包制改革的效应是一次性的,劳动力从低生产率部门退出的推动力必然要有进一步的改革来支撑。

事实上,家庭联产承包制改革的一次性效应显现后,决策者和研究者都观察到农业生产和农民收入出现了徘徊。在1980-1984年期间,在家庭联产承包制得到迅速推广的同时,农产品收购价格前所未有地大幅度提高(如1979年农产品生产价格提高22.1%)。在这种激励效果下,在用工数量和播种面积都明显减少的情况下,粮食总产量以年平均2.2%的速度增长。而在随后的四年里,在用工数量和播种面积都十分稳定的情况下,粮食总产量却以年平均1.8%的速度减少(图3)。从家庭联产承包制改革显现出一次性效果前后的这种变化,可以看出这个时期改革效应的特点。

作为对这种情况的积极反应,早在20世纪80代后期,相关研究者就提出“农村第二步改革”的命题,而实践者们则进行了各种尝试,政府也出台了诸多改革举措。由于这些探索和试验的影响力都远不如家庭联产承包制,所以在学术研究文献中并不占据显著地位,有些甚至已经被淡忘。

不过,凡此种种改革,从微观层面看,是农民为了进一步提高收入而尝试进行的局部试验;从宏观层面看,则得到了旨在保障农业稳定增长的各级政府的认同或鼓励;而从历史层面看,许多也与今日的相关改革具有一脉相承的关系。下面,我们以土地制度的改革探索为例予以说明。

家庭联产承包制划分土地的做法,是根据每个农户的人口数和劳动力数,分别赋予两者不同的权重后进行平均分配。于是,在农村人均(或劳均)土地较少的资源禀赋条件下,就形成了狭小的土地经营规模。更有甚者,由于不同的地块质量不等,出于“公平”的需要,在很多情况下分地时还要给每户尽可能相同的搭配,这样就把地块进一步细小化。

随着农业劳动力剩余现象逐渐显现出来,在劳动力转移压力渐渐增大的同时,也出现了利用规模经济的需要,相应形成的对土地流转的要求。实际上,这就是一种对制度的需求,要求诱致出一种促进土地流转的机制。在当时,这种制度需求与其说为了实现一定程度的规模经营,毋宁说是为剩余劳动力的退出创造条件。

当时,相应的制度创新主要有两种形式。第一是农户之间自发地协商,对承包土地进行转包。由于转包土地实际上是把承包地的权利(剩余索取权)和责任(税收、统购征购任务和集体提留)同时转让,因此在不同地区,根据不尽相同的条件即权利与责任的相对分量,形成了土地的转包“价格”。第二是集体出面对土地承包经营权做出重新划分。典型形式叫做“两田制”,即土地被划分为口粮田和责任田两个部分,前者仍然根据人口和劳动力数量平均分配,后者则实行规模化招标经营。

可见,旨在推动土地流转的改革其实起步很早,并且,随着农业劳动力转移的持续进行,这方面的改革试验也一直没有间断。发展到今日,土地转包的制度形式更加完善,模式也趋多样化,土地转包的规模和范围显著扩大。为了更加有力地推动土地流转、促进土地资源有效配置,自“十三五”以来,农村土地所有权、承包经营权、经营权三权分置改革得到积极推进。截止到2016年6月底,在全国2.3亿农户中,发生过土地流转的农户已超过7000万户,占全部农户的比例超过30%,其中沿海发达省份的这一比例更是超过50%(国务院新闻办公室,2016)[注]国务院新闻办公室(2016)《农村土地〈“三权分置”意见〉政策解读》,国务院新闻办公室网站:http://www.scio.gov.cn/34473/34515/Document/1515220/1515220.htm,下载时间:2018年8月2日。。

三、劳动力重新配置及其宏观效应

人们往往认为,在农村改革的初期,农业产值或增加值增长较快,占国民经济的比重一度有所上升。其实这只是由于农产品涨价因素造成的表面现象。如果撇除价格因素的影响,实际上并没有出现农业产值比重提高的现象。这就是说,几乎是从改革伊始,农业份额下降的趋势即呈现出来。而且,这个农业份额下降的过程,同时也是资源重新配置的过程。

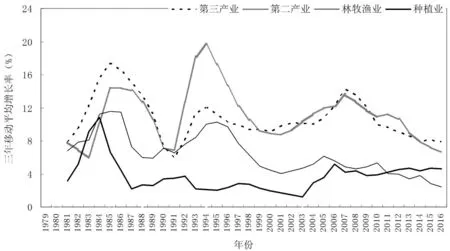

我们在图4中展示了种植业、林牧渔业、第二产业和第三产业增加值的年均实际增长率,并平滑为三年移动平均。其中种植业和林牧渔业增加值是以农业产值中两类部门的份额做权重,根据第一产业增加值计算得出的近似指标。如图4所示,20世纪70年代末到80年代初,在家庭联产承包制迅速推行的过程中,农业增加值一度有较快的增长,但是并没有超过第二和第三产业的增长速度。从图4中所示几个产业的增长速度比较中,可以看到一些富有含义的特点,我们将其概括如下。

图4 各产业增加值的增长趋势

第一,种植业是最初减速的部门,而林牧渔业在加速增长后的第一轮增速下降,则比种植业来得要晚一些,第一次降到最低点的时间也滞后了两年,即种植业增速的第一个谷底出现在1985年,林牧渔业则发生在1987年。这说明,在非农产业就业机会尚未被创造出来之前,林牧渔业起到了吸收种植业剩余劳动力的作用。随着农村非农产业就业机会增长,农村中从事农林牧渔业的劳动力比重从1985年开始明显下降,从事非农产业的劳动力数量大幅度增长。而这期间恰是乡镇企业发展的高峰。

根据国家统计局数据,1978年乡镇企业产值占农村社会总产值的比重不到 1/4,经过近十年的快速发展,到1987年则首次超过了农业总产值,占农村社会总产值比重达 52.4%(国家统计局,1999)[注]国家统计局(1999)《新中国50年系列分析报告之六——乡镇企业异军突起》,国家统计局网站:http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/xzg50nxlfxbg/200206/t20020605_35964.html,浏览时间:2018年7月25日。。另一数据来源表明,在1980-1985年和1985-1990年期间,以名义增长口径计,乡镇企业工业产值分别提高了2.59倍和2.31倍,而这两个时期国有企业工业总产值分别仅增加60.95%和1.07倍。到1993年,乡镇企业在全社会工业总产值中的比重已略超过国有企业(蔡昉,2005)[注]蔡昉:《民生经济学——“三农”与就业问题的解析》,北京:社会科学文献出版社,2005年版,第108页。。在那之后,所有制形式更加丰富,非公有经济得到进一步扩大。

第二,农业中的林牧渔业变化趋势有异于种植业的变化,而与第二和第三产业的增速变化更一致,说明在农业份额下降的同时,以倾斜于粮食和种植业的资源配置结构为起点,农业内部也经历了产业结构的调整。直至2003年之后即中国经济跨越了刘易斯转折点,由于劳动密集程度较高的林牧渔业遭遇更严重的劳动力短缺制约,其产值增长速度才明显降了下来,年度增长率水平再次与种植业趋同。

第三,自改革伊始,以农业份额下降为基本特征的产业结构调整也便开始进行,第二产业和第三产业增加值的增长速度始终快于第一产业。特别是在1992年邓小平南巡讲话之后,非农产业的增长速度更是一路高企,把第一产业远远抛在了后面。这既体现在三个产业产值的相对增长趋势上面,也表现在三个产业就业的相对变化趋势上面。其结果便是农业产值份额和就业份额的持续下降。

这个产业结构的变化,作为库兹涅茨过程,产生了明显的资源重新配置效率,对改革开放时期的劳动生产率提高做出了巨大的贡献。一项对整体劳动生产率的分解显示(蔡昉,2017)[注]蔡昉:《中国经济改革效应分析——劳动力重新配置的视角》,《经济研究》,2017年第7期。,在1978-2015年期间,三个产业劳动生产率提高合计对总体的贡献率为55.1%,而劳动力在产业之间进行重新配置即劳动力从农业向非农产业转移,对总体的贡献率为44.9%。而且,这个资源重新配置效应迄今未出现式微的趋势,直到2004-2015年期间,其贡献率仍高达33.1%。

四、结语和展望

伴随着改革开放时期高速经济增长的一个突出现象,是农业份额的显著下降。这一现象也导致传统意义上的农业对经济发展贡献的方式发生了重要变化,要素贡献相对重要性下降,以劳动力转移为特征的资源重新配置效应成为最显著的贡献方式。这一库兹涅茨过程及其相关的改革,正是围绕劳动力退出低生产率的部门、在城乡之间、地区之间和产业之间流动以及进入高生产率的城市部门和非农产业发生的。其间农村改革的主线则是为剩余劳动力退出低生产率的农业和农村产业创造动力和机制条件。

根据一般规律和国际发展经验,中国农村劳动力转移的潜力仍然是巨大的,相应的,旨在释放剩余劳动力的农村改革也远未完成(参见蔡昉,2018)[注]蔡昉:《历史瞬间和特征化事实——中国特色城市化道路及其新内涵》,《国际经济评论》,2018年第4期。。虽然未竟的改革应该是系统性和全方位的,但是,无论是从本文逻辑着眼,还是从问题导向原则出发,本文作者认为,以促进劳动力退出为内涵界定农村改革,有助于更加聚焦当前紧迫的任务,更明确阐明进一步改革的紧迫任务。

党的十九大报告提出的乡村振兴战略,全面部署了以改革为动力、以城乡一体化为特征、以实现农业农村现代化为目标的政策要求和实施策略。这个战略的高屋建瓴之处,在于把“三农”问题的根本解决与整个中国经济的长期可持续发展密切结合。因此,通过扩大经营规模提高农业劳动生产率,进一步为农业劳动力创造退出低生产率就业的条件,无疑是实施这一战略的题中应有之义。