吴宽行书《游西山记》卷相关问题

◇ 姜鹏

“吴城东无山,唯西为有山。其峰联岭属,纷纷靡靡,或起或伏……”〔1〕西山,即今苏州市西部的低山丘陵区。西山之游,为明代吴中文士所爱,由于水网畅通,他们往往以舟行连缀起诸山,行至某处,再泊舟登陆而作山行,因山重水复,故不能一次尽游。

如弘治己酉(1489)秋九月,都穆(1458—1525)与客泛舟“遍游”郡西诸山,选择的路线是自苏州城先向西北,再南折,凡十日,舟楫往还百数十里,也仅历名山六座,小山二座〔2〕。

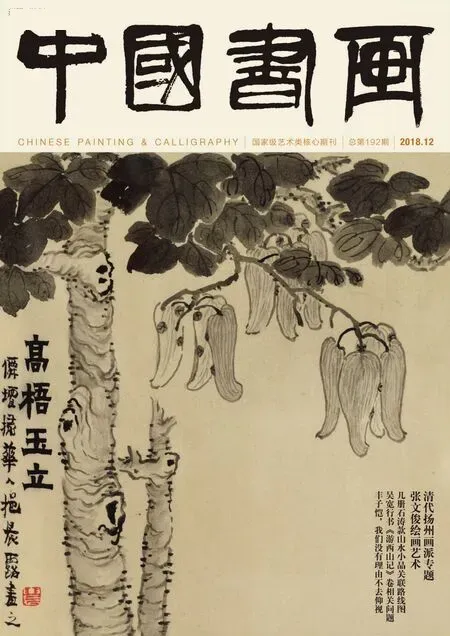

而国家博物馆收藏的这卷行书《游西山记》(图1)〔3〕记录的是吴宽(1435—1504)于成化十四年(1478)与史明古(1434—1496)之游,包含了吴氏的一篇记和十五首诗。此行共历四日,水行六十里,陆行四十里,比之都穆为少,路线是出苏州城向西南,继而稍作北折。或可简言之,都穆走的是北线,吴宽行的是南线,且都循原路回返城中,二人行程唯一的交汇是光福,此地已濒太湖。不同于都穆一路走走停停,吴宽此行是应光福徐用庄之邀,直奔目的地,三晚都住在徐家。或许因此,在后来吴氏自辑的《匏翁家藏集》〔4〕卷三十三中,此篇记文更名为《光福山游记》,十五首诗则收录于卷五,总题作《山行十五首》,每首名称皆有变化,诗句改动亦相当多〔5〕。

将国博墨迹本与正德刻本的记文比较,可以发现字句上有十二处差异(分别以下加点和括号标示):

图1 [明]吴宽 行书游西山记卷 纸本 明成化十四年(1478) 中国国家博物馆藏

成化十四年五月,光福徐翁用庄邀予游西山(为西山之游),予诺之,然不忍独游也,则为书招史明古。乙酉,明古来自吴江。丙戌,舟发胥门,西过横塘,由木渎斜桥折而北行,经灵岩,读宋韩蕲王墓碑,已.(刻本无)前望穹窿,晚乃至光福。首过徐氏,用庄喜客至,见其子玭,其孙天颖。更召其里隐士徐孟祥同导予步虎山桥,(桥南)登擅胜亭,还饮其家,夜宿来青堂。丁亥,缘玉遮并(入)蒸山,谒徐武功墓,循北麓观眠松,遂泛下崦,入铜坑,还泊虎山桥。戊午,游邓尉(山),饮七宝泉,入玄墓寺,憩奉慈庵,登凤冈而还,至是凡三宿来青矣(刻本无)。己丑(己巳),过海云院,观连理山茶,读虞道园百丈泉遗墨,已乃别去。晡时至胥门,明古还吴江,予入城。是游也,历四日,水(舟)行六十里,陆(舆)行四十里,(总)得诗若干(三十)首,悉录归用庄,备山中故事。六月辛卯朔,翰林修撰延陵吴宽记(刻本无)。

这些差异下文中会再作讨论。

同行者史明古是吴宽的挚友,“其为人足迹不出百里之外,然江浙间人知其名”〔6〕,虽隐居不仕,但留心经世之务,关注钱谷、水利之事,亦与李应祯(1431—1493)、沈周(1427—1509)交契。邀请人徐用庄,乃光福徐氏诸贤之一。这一族“盖自宋季迄今,而诗书之泽不衰。洪武初,有曰良辅者,以文学典校事,与徐大章、杨廉夫、倪元镇、高士敏诸人相倡和,颉颃上下,而其制行尤高,故当时江东儒者以良辅为称首”。这段文字出自徐有贞(1407—1472)为徐良辅(1333—1395)曾孙季清所作的《先春堂记》〔7〕,良辅的耕渔轩乃元末明初吴地文士雅集之所。用庄也是良辅后人,隐居不仕,有耕学斋,亦是当时西山名园,雅集之地,沈周为之绘图,张洪(1362—1445)为之作记,徐有贞有诗《雪湖赏梅赠用庄宗契》。值得注意的是,此次吴宽应徐用庄之邀赴光福,其中一个行程便是拜谒徐有贞墓。在吴宽得中状元的成化八年(1472),徐有贞去世,虽然徐氏因诬杀于谦而得恶名,但像吴宽、史明古、沈周这些与之交谊颇深(沈周与徐有贞还是姻亲,其子娶了徐氏孙女)的同乡仍视其为吴中先贤,对他的声名多有回护,特别是对他后来的遭遇抱有不平。吴宽在诗中写道:

平生晁贾共襟期,欲使才名百世垂,众口是非何日定,老臣功罪有天知。

湖山仿佛精神在,杖履从容岁月移,逝矣姚崇嗟不作,凭谁为刻墓前碑。

而史明古与徐有贞的渊源更早,他“少谒武功徐公,公与谈史,即许其有识,遂数从议论,而识亦进”〔8〕。徐氏死,史明古作《祭武功伯徐公文》以悼念。所以,吴、史二人的西山之游,与明代苏州文人大量的文化活动一样,需要在一个复杂交织的姻亲、师友关系网络中予以观察和理解。

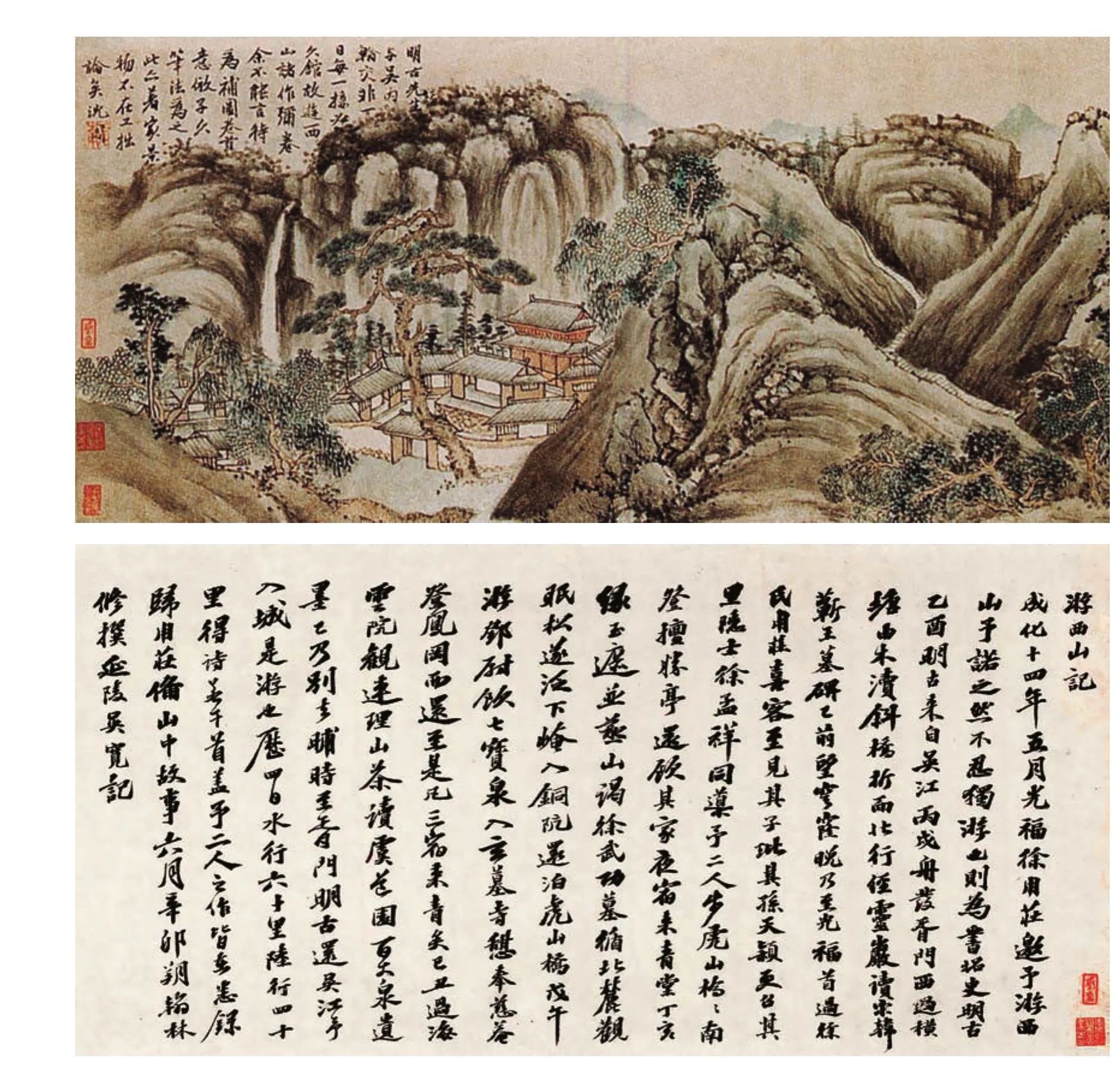

第二种吴宽行书《游西山记》卷今藏于故宫博物院,《石渠宝笈续编》卷七著录,接在沈周《游西山图》卷后面:

〔本幅〕素笺本,纵一尺五寸,横一丈七尺三寸九分。浅设色,画苏州西山,自木渎至灵岩、穹窿诸山,转光福至虎丘寺,沿途诸景。款“成化戊戌岁夏五月,沈周造”。钤印一:“启南”。

〔后幅〕吴宽游西山记并题各景诗(不录)。

此卷记文内容与“国博本”不同者有五处:“国博本”的“徐翁用庄”在这里作“徐用庄”;“导予”后有“二人”二字;“登擅胜亭”前有“桥南”二字,这与《匏翁家藏集》正德刻本一致;“戊午”作“戊子”,“戊子”是正确的,但这是《石渠》编纂时改正的,原迹上仍是“戊午”;“得诗若干首”后有“盖予二人之作皆在”一句,其余内容皆与“国博本”一致。而十五首诗的题目,除了“韩蕲王墓碑”作“韩蕲王墓”外,其余也都相同。诗文之后,有附记:

右山游诸作,录归明古,藏于西村之水月观,记成后二十七日,丁巳,宽。钤印二:“吴宽”“原博”。

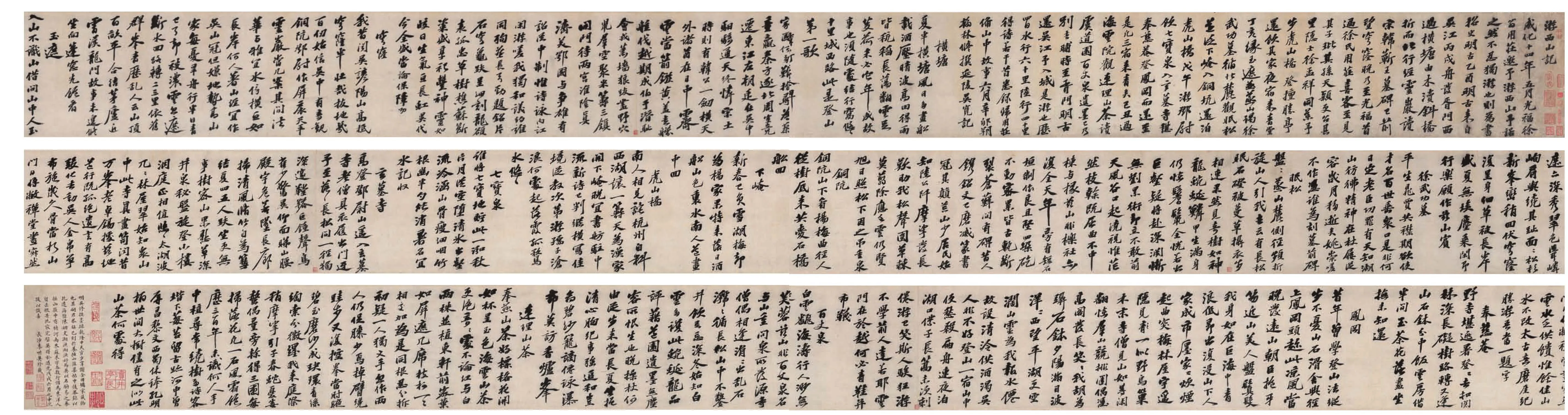

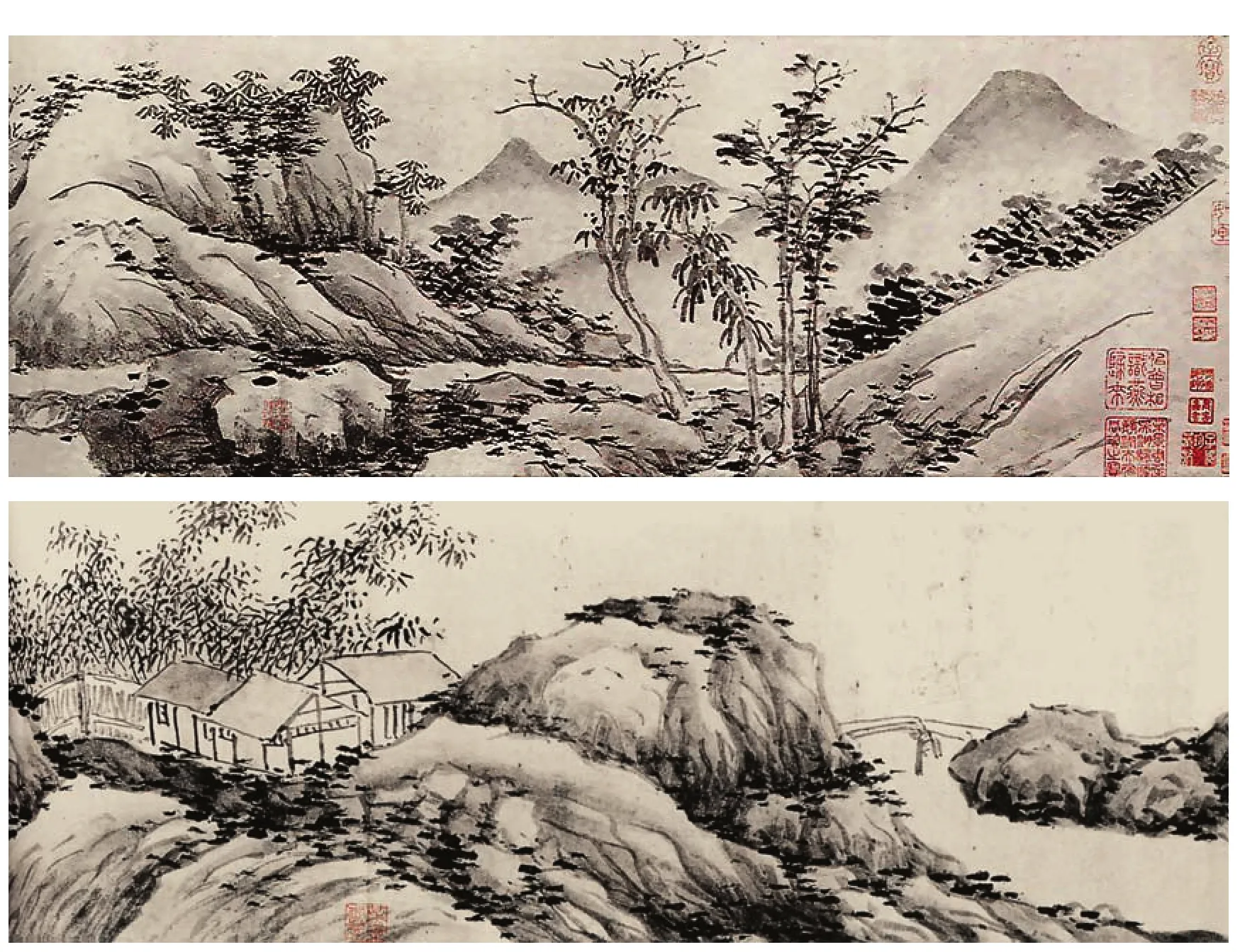

图2 [明]沈周(传) 游西山图卷(局部) 32.5cm×520.5cm 纸本设色 2006年中贸圣佳秋季拍品

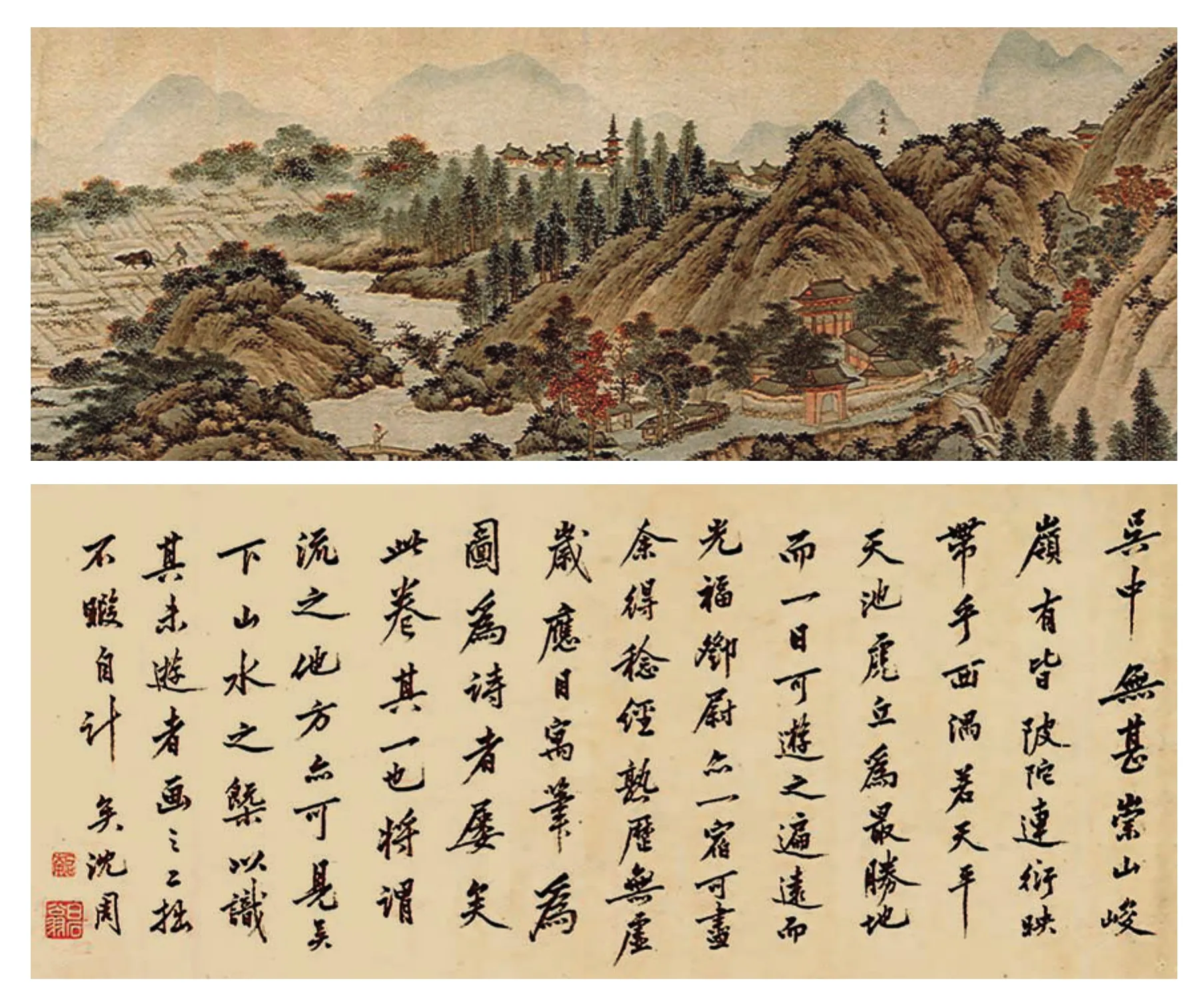

图3 [明]沈周(传) 苏州山水全图卷(局部) 41.9cm×1749.3cm 纸本设色 台北故宫博物院藏

〔题签〕御笔“沈周游西山图(内府鉴赏能品)”钤宝二:“天府珍藏”、“稽古右文之玺”。

〔鉴藏宝玺〕八玺全〔9〕。

阮元《石渠随笔》亦有记录:

沈周《游西山图卷》。画苏州西山,自木渎至虎丘寺道中诸景。款云“成化戊戌岁夏五月,沈周造”。浅设色,笔墨古丽,舟桥楼寺,简洁无余。后有吴匏庵诗记,其字置之东坡真迹中,几难辨也。〔10〕

徐邦达曾过目此卷,并初步认为非伪〔11〕。单国强在谈沈周作品中的伪本实例时说:“《游西山图》卷,故宫博物院藏,沈周创作过好几幅《游西山图》,如52岁所作《游西山图》卷,60岁左右作的《西山记游图》卷(上海博物馆藏)、《西山云霭图》卷等。52岁的《游西山图》卷,款云‘成化戊戌岁夏五月沈周造’。后幅有吴宽题书‘游西山记’。此图亦署款‘成化戊戌夏五月沈周’。后幅无吴宽的题书,且画法也显板、软、碎。沈周不可能在同年同月画二张《游西山图》,可见此为伪本。”〔12〕他认为《石渠》续编著录的后幅有吴宽书迹的这卷为真,并以此否定了故宫博物院所藏另一卷无吴宽书法的沈周《游西山图》。

此卷比“国博本”多出了前幅的沈周绘画,对于书与画的关系,阮元猜测“吴跋中不言石田同游,盖归而嘱其补图,并录诗付明古藏于水月观中者”〔13〕。但从时间上看,这显然是不可能的,因为吴宽记文写在六月初一,附记是六月二十七,而沈周画在夏五月,既是补图,时间岂能反倒在前?再观察前幅所画西山景物,亦不难发现与吴宽光福之行的路线并不匹配,图是“自木渎至灵岩、穹窿诸山,转光福至虎丘寺”,也就是说,到了太湖边的光福之后又折向北边,这比吴、史的路程要长,二人并没有去虎丘,而是依原路返回。暂不论书画之真伪,便知前幅不可能是吴宽诗文的补图,二者并无关系。杨仁恺认为:“故宫藏有沈周款《游西山图》卷,纸本设色画,系明人仿后补在吴宽书写的《游西山记》前面。”〔14〕

后幅的吴宽行书得到了阮元的肯定。纸张比“国博本”高,每列写十六七字,而“国博本”每列多在十字之内;用笔、结字较“国博本”拘谨、刻板。依附记所言,此卷当是写给史明古的,吴宽在前面记文中曾说“得诗若干首,悉录归用庄”,因为当时他们还没有离开徐家返回苏州,所以尚无记文,抄录给徐用庄的只有诗,若按《家藏集》所言“总得诗三十首”,则应是他与史明古两人的诗作,即每人十五首,一并抄录留给了徐用庄。吴宽回到苏州后,隔日写下游记,二十七日又将游记连同自己那十五首诗抄录给史明古一卷,这似乎即是“故宫本”的后幅。然而,既是为史明古誊写,记文中却仍将“戊子”误作“戊午”,如果这是初稿,笔误尚情有可原,现在誊写一遍,竟还有这样的错误,令人难以相信其真实性。

第三种吴宽《游西山记》(图2)墨迹见于《沈周绘画作品编年图录》,为2006年中贸圣佳秋季拍品〔15〕。与“故宫本”一样,前幅为沈周绘《游西山图》,并有题:

明古先生与吴内翰交非一日,每一接,必久馆,故游西山诸作弥卷,余不能言,特为补图卷首,意仿子久笔法为之,此亦著家景物,不在工拙论矣。沈周。

这段话倒是契合了阮元“吴宽嘱沈周补图”的猜测。“中贸本”所绘路线、景物虽与“故宫本”有所不同,但事实上均属于传为沈周所绘的苏州山水图卷、册页一类作品,是一种模块式的景物配搭。“学者多认为乃后人伪作。这类作品图绘苏州名胜景观,甚至如地理图经般标志位置,是否为沈周原创仍有待考察。”〔16〕今藏于台北故宫博物院的传为沈周的《苏州山水全图》(图3)是目前所见沈氏名下绘画苏州西山胜景最全者〔17〕,借助它可以辨认出“中贸本”所绘路线为:横塘—木渎—灵岩—上方山—石湖—胥口—虎山桥—光福。但是此图所画的上方山上无塔,当是传摹过程中漏掉了这一地标。而从起止点来看,此图没有像“故宫本”那样到了光福之后转而向北,倒是大体符合了吴宽、史明古在南线的游走路径,说明绘制者至少注意到了前幅绘画与后幅诗文的匹配关系。但“中贸本”“故宫本”与我们现在所认可的沈周西山纪游图真迹,如上海博物馆藏《西山纪游图》(图4)在面貌、趣味上都相距甚远,很难想象吴宽这次访友凭吊之行的诗文,需要配上一卷地图,即便真的要嘱沈周来补图,沈也断不会补一卷模块组合式的吴中名胜地图。

此卷后幅的《游西山记》与“故宫本”内容一致,亦有附记,自称是六月二十七日为史明古录写,“戊午”之误前文已述,不再赘言。

但仍有一个问题,正德刻本中为什么也将“戊子”误写成了“戊午”,以及将“己丑”误写成“己巳”?刻本的真实性自然不需讨论,暂放下这两处错误不论,前文所列举的正德刻本与国博墨迹本(事实上,“故宫本”“中贸本”的诗文内容也是更贴近“国博本”,而不同于刻本)于游记、诗题、词句上所存在的大量差异,比较而言,刻本多优于墨迹本,说明它是依据一个仔细修订过的手稿来刊刻的,但问题是这个手稿不应该存在“戊午”“己巳”这样明显的错误,所以我推测或许手稿墨迹有些潦草,加之刻工审辨不仔细,而将其中的“子”“丑”误认成了字形接近的“午”“巳”。

图4 [明]沈周 西山纪游图卷(局部) 28.6cm×867.5cm 纸本墨笔 上海博物馆藏

而国博本如果确实是吴宽写于返城后隔日,则应该是未修订的、最初的面貌,将其中的“戊午”视作初稿笔误,当解释得通。