杂合策略与闽南文化的传输

——以林语堂小说《赖柏英》为例

黄冬群

(漳州职业技术学院 旅游管理学院,福建 漳州 363000)

随着区域文化研究的崛起,对闽南文化的研究已逐渐成为显学,截至2018年2月,在中国知网输入“闽南文化”的搜索项,可搜索到闽南文化研究相关论文4121篇。但由于闽南文化的独特区域性和闽南方言造成的翻译可限性,对闽南文化的翻译研究还处于初步阶段。《赖柏英》是林语堂所有作品中闽南地方特色最浓郁的一部,其闽南文化的烙印已得到林语堂研究者的公认,但对于小说中闽南文化的翻译策略和译者文化意识的研究还是个空白。本文拟从文化杂合角度研读小说中闽南文化负载词的翻译,对翻译策略进行解读,研究其背后隐藏的林语堂的文化意识。

一、文化杂合与杂合策略

任何文化都不是完全封闭独立的,都受到他国文化千丝万缕的冲击和影响,完全纯净的不含杂质的文化是不存在的。文化的交流也不是单方向的传播,必然存在互相渗透和影响,即“文化杂合”。

“文化的异质性和文化交流的必要性决定了翻译中文化杂合的必然。”[1]翻译必须考虑融合源语与译入语的语言特点、社会文化心理,译文从本质上也是杂合的,只是杂合程度的高低而已。翻译中常碰到的一大困难就是文化差异的处理。对于异质文化的翻译,译界长期以来有归化与异化之争,但如学者王东风所言,“归化和异化的区别只是杂合程度的不同而已。”[2]杂合化或杂合翻译策略的目的是在源语文化与译入语文化这两大主体之间创建一个“文化的第三空间”,是对“文化差异的阐释与留存”[3],是面对异质文化进行有效沟通的宽容选择和理智策略。在今天的世界,多元文化大行其道,各国、各区域文化互相碰撞,各绽光芒,杂合策略对如何实现异质文化的有效传输有积极的借鉴意义。

二、《赖柏英》与闽南文化

《赖柏英》被林语堂称为自传体小说。传统评论大多认为《赖柏英》是一部乡情小说,是为了抒发接近古稀之年的作家的乡愁,其文化意义远远不如《京华烟云》《风声鹤唳》《唐人街家庭》《啼笑皆非》等小说。所以,对《赖柏英》的研究基本都是从作家的故乡情结角度出发。

无可置疑,这是他所有小说中闽南文化最浓墨重彩的一部,对闽南故乡的思念和浓厚的乡愁在文中处处可见。但如果纯粹是为了抒发乡情,用中文写自传体不是更能接近记忆中的家乡吗?以英文写成的《赖柏英》的目标读者依然是西方世界,而不是中国读者。所以,《赖柏英》仍是“林语堂文化系列小说的继续”[4]。只不过《赖柏英》里宣扬的文化是中华大文化圈内独树一帜的子文化——闽南文化。

三、闽南文化负载词翻译的杂合策略

在《赖柏英》中,随处可以找到带有浓厚闽南区域风情的文化负载词。这些地域色彩强烈的文化负载词的翻译说到底是闽南文化与西方文化的一次博弈,以期实现两种异质文化的共生和融合。

文化负载词是所属文化打在语言上的胎记,是文化差异的直观标志,体现了母文化独树一帜的社会活动与文化心理。按照美国翻译理论家(Nida)的分类,文化可分为生态文化 (ecological culture)、物质文化(material culture)、社会文化(social culture)、宗教文化(religious culture)和语言文化(linguistic culture)。下面将根据上述五大分类,对《赖柏英》中的闽南文化负载词的翻译进行文本的细化分析。

(一)闽南生态文化负载词及其翻译

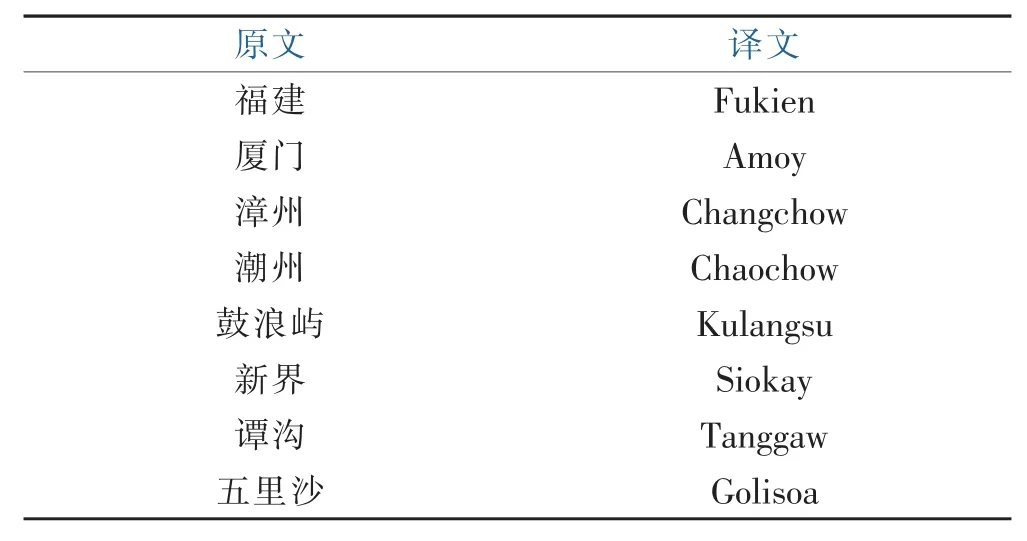

闽南生态文化负载词反映了闽南区域的地名、地理特点、地标、动植物等区域生态特色。林语堂在闽南地名的翻译中主要采用了音译策略,根据闽南语的发音找出英语中拼法相近的音。这主要是针对行政地名。

闽南地名的翻译基本采用了威妥玛式拼音法。威式拼音法的地名从源头上是根据南方方言的发音进行音译的产物。中国近代最早被迫开放的五个口岸,厦门、广州、福州、宁波及上海,都集中在中国南方沿海、沿江地区。外国人通商的同时必然带来与当地居民的交流,西方人最初对中国地名的发音都是模仿当地方言,但因发音不准确而有细微改变。这些变异的音译地名广为流传,最后被威式拼音法采纳。闽南地名翻译与闽南方言发音有很大的相似处,让读者感受到浓浓的闽南风情(见表1)。

表1 部分行政地名词汇及英译Tab.1 Some words of administrative places and English translation

除了地名外,《赖柏英》中的植物名称翻译也很值得一看。

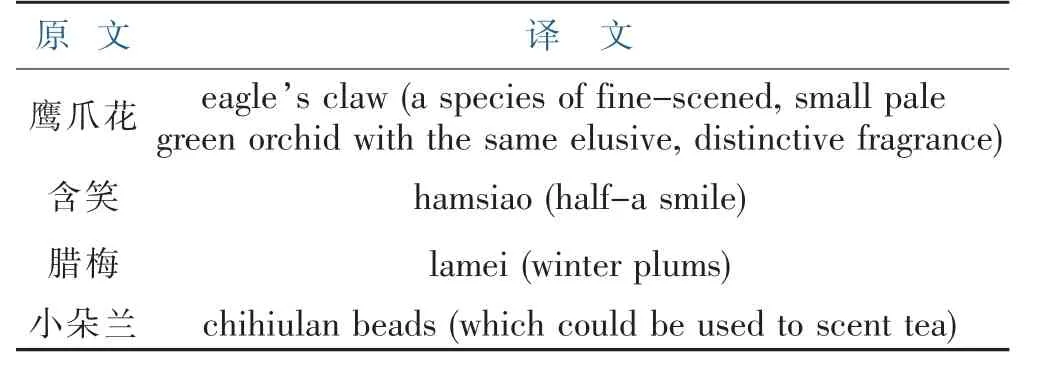

鹰爪花、含笑、腊梅、小朵兰是闽南区域常见的观赏花卉,深受闽南人喜爱。鹰爪花又称五爪兰,攀缘性强,多被种于院墙之下,性喜温暖气候,幽香扑鼻。鹰爪花的译文 “eagle’s claw”采用直译,凝练了其外型特征,文内阐述补充了其香味、颜色,展示了完整的画面。含笑香气浓郁如兰,花半开半含,如女子的浅笑,内敛含蓄,符合中国人的审美,译为 “half-a smile”,概括了含笑的主要特点。小朵兰又名扑地兰、草兰,闽南人喜欢其香味醇厚,常晒干加入茶中(见表2)。林语堂对花卉词汇的翻译多采用音译/直译+阐释法,既还原了闽南方言发音,又提炼了不同花卉的不同形态特质,同时又保证读者的阅读畅顺。

表2 部分植物词汇及其英译Tab.2 Some words of plants and English translation

在闽南生态文化负载词的翻译中,林语堂综合采纳了音译法,音译+阐释法,直译+阐述法,采取杂合的翻译策略,既传达了区域生态文化特色,又给西方受众扫平了阅读障碍,保证地域生态文化的顺利传播。

(二)闽南语言文化负载词的翻译

闽南语言文化负载词是从语音、语法、语态、固定用法等方面反映该族群的语言,如群体特用的俗语、谚语等。

原文的这些语言词汇都是闽南族群特有的用法。要翻译“番客”,不能不理解“番”字的来历。中国古代自认为是中央之域、中央之邦,“中土”“中华”“中州”“中原”等词由此而来。与之相对应,“番”是古时对外族的模糊称呼。而闽南地区因为其鲜明的海洋文化特征,与境外的交流较频繁,随之产生的相关词汇也非常丰富,如:走番(出洋谋生)、番仔(外国人)、番薯(红薯)、番麦(玉米)。很明显,“番”这个词体现了中原大国天下为中的文化自得,暗含对异域事物的微妙的敌视和轻视,是带有边缘化、异类化内涵的语言符号。在闽南语中,“番客”是客居外国的中国人,最初通常是为了生计不得不背井离乡的一批人,等这批人衣锦还乡,乡人便带着又羡慕又嫉妒的心理称之为“番客”。对于“番客”一词的翻译,林语堂先生首先采取音译法,还原其源语发音“hoankheh”,再辅以文内解释,“one who had made good abroad”(在国外发财的人)。“make good”在牛津字典中的意思是“become successful and rich after being poor”(贫困之后发财成功)。这与闽南语中“番客”的意指功能是一致的。

“查某”本意是“女人”,但在特定语境中又带有贬低之意,暗指该女子品行可疑,与英语中的“that dame”或“that female”含义基本一致。夭寿本意为“夭折”,但在口语中,说某人“夭寿”常表示不满、惊讶、愤怒或遗憾。所以林语堂用“those bloody bastards”直接代入,表达说话人的强烈情绪,辅以音译发音(见表3)。

表3 部分语言文化负载词汇及其英译Tab.3 Some words of linguistic culture and English translation

音译+文内解释、直译+音译的杂合策略既能尽量保留原语中的语言和文化信息,又使得闽南语言文化的翻译能让外国游客接受,不造成理解混乱。

(三)闽南物质文化负载词及其翻译

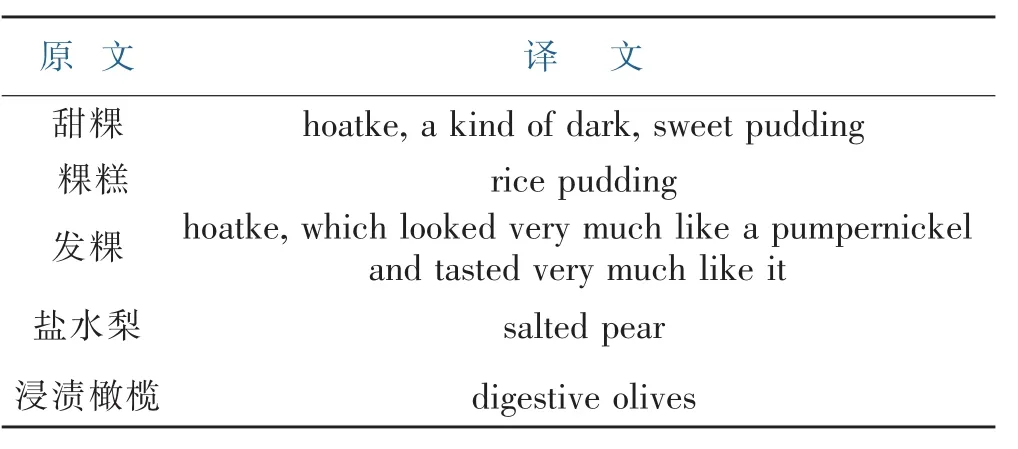

物质文化负载词涵盖生活中的物质生活物品及设施,如服装、食物、用具、基础设施等(见表4)。以小说中的食品词汇的翻译为例:

表4 部分食品词汇及其英译Tab.4 Some words of food and English translation

在闽南地区,逢年过节,家家户户都要用面粉或地瓜粉做“粿”用来供神祭拜,这是闽南人难以抹去的童年记忆组成部分。但对于西方人而言,这是陌生的食品,不知形态更不知其滋味。所以,对粿的翻译,林语堂采取音译+文内解释的方法,模仿其方言发音,又描述其形其味,将粿与西方常见的布丁、黑面包进行类比,既还原了词汇的闽南语音,又最大限度兼顾了词语的意指功能。

盐水梨和浸渍橄榄都是闽南地区特色的加工水果,将梨片和橄榄浸入盐水中,让其更入味,只是浸渍橄榄浸泡的时间更长一些,且有助消化。林语堂在此进行意译,“digestive”概括了浸渍橄榄的功效,传达了独有的物质文化,实现了文化杂合。

(四)闽南宗教文化负载词及其翻译

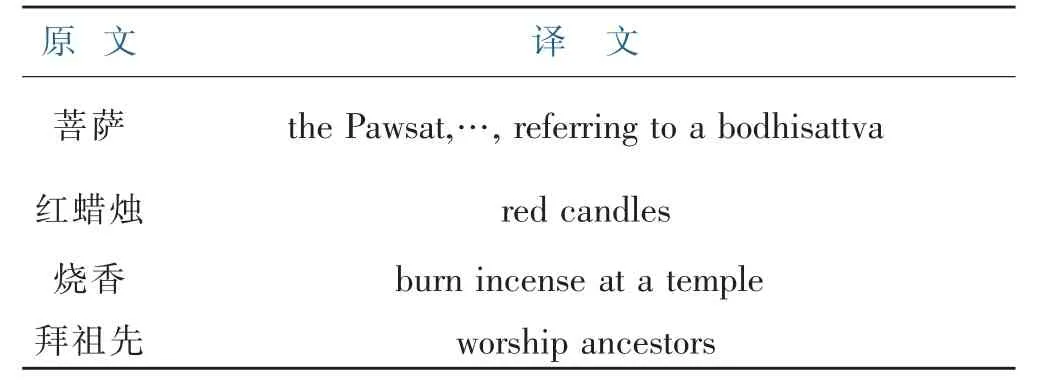

闽南宗教文化负载词反映了闽南地区宗教信仰和宗教传统的特征,包括神灵的称呼、名号、宗教习俗等(见表 5)。

表5 部分宗教文化负载词及其英译Tab.5 Some words of religious culture and English translation

在闽南地区,寺庙或祠堂随处可见,“菩萨”二字指的是任何被供奉的神灵。闽南的菩萨“既有佛教僧侣、道教道巫,也有民间乡贤;既有地方官吏,也有普通百姓”[5]。所有这些神统称为“菩萨”。但要把这样的文化内涵翻译出来,是非常困难的。所以林语堂在文内解释中将“菩萨”一词的定义简单化,翻译成“bodhisattva”。“Bodhisattva”是大乘佛教的一个概念,泛指上承佛道,下化众生之人,并不能完全等同于闽南文化中的菩萨。如此简化翻译主要是考虑到西方读者的认知和接受能力,但也输出了部分地方宗教文化。

点烛、烧香、上香、祭拜等一系列仪式体现了闽南社会对祖辈先人、家族伦理的重视,这点是崇尚个人主义的西方社会所缺乏的。林语堂对点烛、烧香、上香、祭拜这些基本的步骤采取直译法,使得这些充满浓重地域风情的场面浮现在异国读者面前,成功实现闽南特色宗教文化的传输。

(五)闽南社会文化负载词及其翻译

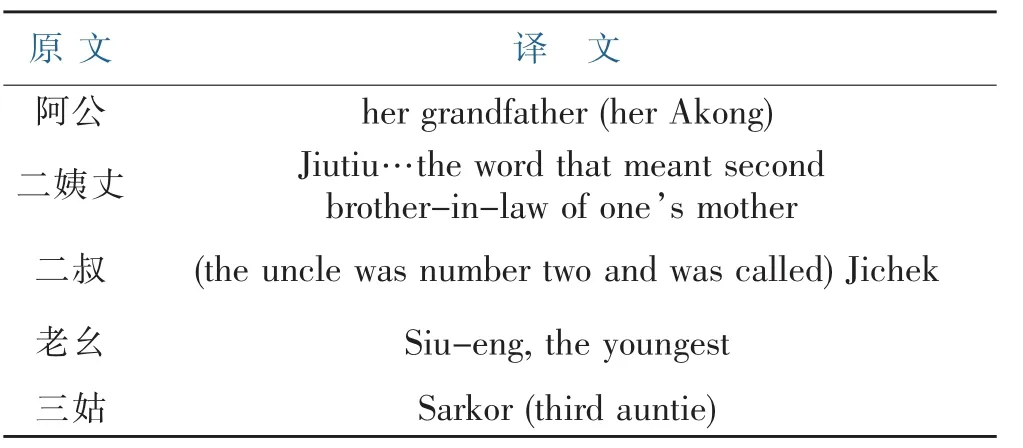

社会文化负载词体现了一个族群特有的社会习俗文化,包括人物指称、行为特征、生活方式、社会制度等。下面以《赖柏英》中的称谓词汇为例进行分析(见表 6)。

表6 部分称谓词汇及其英译Tab.6 Some words of appellation and English translation

闽南文化作为中华文化的子文化之一,其称谓也体现了中华礼教传统。汉文化礼节繁琐,决定了称谓的详细严格。中国的亲属称谓体现了严格的辈分和内外关系。而闽南文化自然也体现了这一亲属称谓特征,称谓规范,语义功能细密,描述精确。与之对比,西方文化礼俗文化概念淡漠,导致英语的亲属称谓相对匮乏,语义模糊。所以对“阿公”“二姨丈”“二叔”“老幺”“三姑”等这些体现中国亲属称谓特征的词除了音译,必须加上文内解释或意译,西方读者才可能明白。林语堂采取音译+文内解释或音译+意译的杂合策略对闽南文化中的家族文化和称谓规范进行了再现,保持了闽南语的源语韵味,让外国读者感受到截然不同的家族文化,实现社会文化的杂合。

四、杂合策略与林语堂的文化意识

(一)林语堂的文化意识

从《赖柏英》中闽南文化的翻译中,我们可以看出林语堂努力再现家乡文化之“异”,让境外读者感受到该区域的独特风情。但由于中西方文化的差异,闽南语音与英语的巨大差异,一味的异化很难让西方读者理解。所以他所选择的策略不是一味的异化,也不是简单的归化,而是根据译语文化中读者对源文化的理解程度,不拘泥于一个模式,实现异质文化的沟通。

杂合的翻译策略反映了林语堂的一贯态度:一方面,他希望将西方眼中的异域文化介绍给西方受众,另一方面,他不希望异质文化之间的传输让目标读者产生太大的挫折感。这种文化意识也是他前期系列作品成功的重大原因。在林语堂所有的作品中,浓郁的中国情调是基石,满足了西方读者对异域中华文化的窥探心理和了解欲望。但译入语受众对异质文化进行接收的基本前提是读懂、读顺。这就要求译者要尊重译入语读者的阅读习惯,尊重译入语的行文规范。所以,林语堂作品中对异质文化的异化是适度的,是在不影响西方受众顺利阅读的基础上进行的。林语堂一直努力做中西方文化的使者,希翼这两种文化能够和谐共生,实现东西交融。林语堂的文化意识决定了其采取的翻译策略不是对闽南文化元素的简单解码或复制。他立足于文化异质的现实与受众的理解程度,灵活采用了多种译法杂合的翻译策略,让闽南文化与西方文化进行一次亲密接触。虽然这两种文化还远远谈不上贯通与融汇,但起码这是可贵的第一步。

(二)杂合策略对强势文化的抵抗

《赖柏英》写于1963年,主要还是面对英语世界的读者。林语堂前期“对外讲中”系列作品的巨大成功虽然某种程度上改变了西方人对中国的看法,但20世纪70年代的西方世界对中国文化的了解还是十分贫乏,对闽南文化的理解基本为零。闽南文化在当时的西方社会是不折不扣的弱势文化,是没有言语权的他者文化。

“少数族群语言/文化必然要借助主流族群语言/文化加以传播和推广。”[6]弱势的闽南文化要发出自己独特的声音,拥有自己的发言阵地,前提是让强势文化听到,能让强权文化听明白。而杂合的翻译策略一方面使得弱势文化与强权文化进行有效的沟通,另一方面也展示了源语文化的差异性,给译入语注入了新鲜的语言血液。杂合翻译策略构建了两种语言系统的对话空间,“去除单一语言主义和任何中心化的概念”[7]。杂合策略一定程度上瓦解了“强势文化与弱势文化之间的二元对立”[8],对目标语产生了一定的冲击力,从而为弱势文化在强势文化的高压下发出声音开辟了一条出路。

闽南文化负载词的翻译不是简单的词句或语义的翻译,更重要的是地区文化传播的载体。林语堂杂合的策略使得《赖柏英》中闽南文化的传输既能让外国读者接受,又能尽量保存原语中的区域文化信息,让区域文化发出了自己的声音。在今天全球化的语境中,如何使弱势文化在强势文化的侵袭前保存话语权,实现多元文化的互利共存,成为翻译界必须面对的问题。杂合的翻译策略“在提高作品可理解性以及促进中国文化推广方面起到了正面作用”[9]。《赖柏英》中闽南文化负载词的杂合翻译策略和闽南文化的传输为弱势文化和强势文化的有效沟通提供了积极而务实的借鉴。