海南文昌不同林龄木麻黄人工林碳储量分配格局

宿少锋 ,薛 杨 ,杨众养 ,王小燕 ,林之盼

(1.海南省林业科学研究所,海南 海口 571100;2. 海南文昌森林生态系统国家定位观测研究站,海南 文昌 571300)

近30年来,随着全球CO2浓度不断增加,气候恶化成为人类生存所面临的主要的环境问题,碳汇林业成为全球范围内的重点。如何提高森林碳储量和森林碳汇,成为现代林业生态建设的重要研究方向[1],通过准确、规范地估算森林的碳储量能力和碳汇值,不仅可以科学解决全球碳排放不均衡问题,也是推动增汇减排绿色健康林业的发展要求。

森林是全球陆地生态系统中最大有机碳库,贮有1 146 PgC,占整个陆地碳库的56%[2]。森林生态系统是整个陆地生态系统结构和功能的核心部分,对气候调节具有不可替代的作用,在全球碳循环研究中具有极其重要的地位。近年来不少学者按国际上常用的树木碳含量值0.45~0.50来测定森林碳储量[4-8],碳含量的数值大小也是引起碳储量估算差异不容忽视的因素。由于受技术条件等因素影响,多集中在乔木层生物量及碳储量的研究,而涉及生态系统层次的较少,不能充分反映生态系统的碳储量特征。

木麻黄是海南沿海防护林主要树种,在热带森林生态系统中占据重要地位,据第8次全国森林资源清查数据,木麻黄在广东、福建、海南等地种植面积达到30万hm2[6],由于其面积大、生长快,具有良好的碳汇功能。我们以海南文昌市不同林龄的木麻黄林为研究对象,利用实测模式探索木麻黄碳储量与林龄变化的规律,为区域尺度上估算森林生态系统碳库及碳平衡提供参考依据,为正确评价森林在全球碳平衡中的作用提供理论依据,对海南地区沿海防护林更新改造和提供生态系统碳储量具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

文昌市位于海南省的东(110°36′30″~111°07′28″E,19°09′34″~19°37′27″),地处海南岛最北端,属热带季风气候区域。受南海海洋气候影响较大,该区终年气温高,寒暑变化不大,四季温暖;年均降水量1 721.6 mm,5~10月为雨季,降水量占全年的80.2%,台风季节雨水增多;年平均气温25.5℃,7月份气温最高,月平均29.3℃,1月份气温最低,月平均20.7℃。

1.2 样地选择

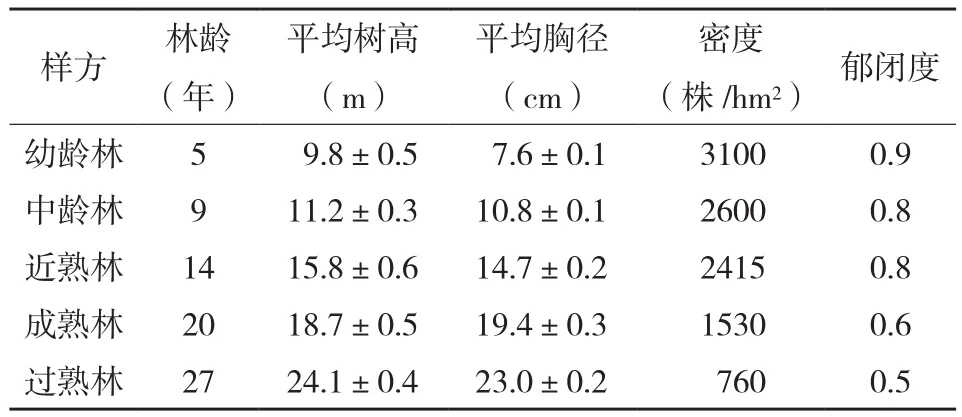

2015年6~7月在文昌市岛东林场布设样地,按照不同的林组选取木麻黄人工林幼龄林(≤5年)、中龄林(5~10年)、近熟林(11~15年)、成熟林(16~25年)、过熟林(≥26年),分别在样地内设置3块20 m×20 m的样方,共设置15块。所有样方的立地条件、生长环境条件均一致,每个样方间距大于20 m。各样方林分特征见表1。

表1 样方基本特征情况

1.3 木麻黄标准木生物量测定

对木麻黄人工林标准地进行每木检尺,用胸径尺测定胸径,用测高仪测定树高。在每块样地内确定1株代表林分平均胸径和平均树高的标准木进行生物量测定,共选择15株标准木。将木麻黄标准木沿地表水平面伐倒,采用Monsi分层切割法[7],地上部分按树高的1/10进行区分,分成树干、树皮、树枝和树叶各部分;地下部分采用全根挖掘法,将不同根系分为细根(根径<2 cm) 、粗根(根径2~5 cm)、主根(根径>5 cm)。野外实测各部分鲜重,树枝、树叶和树根各部分取样500 g,同时截取每段树干底部圆盘(厚度3 cm)作为样品,带回实验室进行含水量测定并计算干质量。为估测木麻黄人工林各器官的生物量,根据15株标准木生物量的实测数据,建立木麻黄各器官生物量之间的相对生长方程[8]:W=aDbHc(常数a、胸径D的b次幂与树高H的c次幂的乘积),分别见表2。

表2 木麻黄各器官生物量与树高、胸径的相对生长方程

1.4 枯落物生物量测定

采用全部收获法,将3个1 m×1 m样方内的枯落物全部收集,称取鲜重。分别取500 g样品带回实验室, 置于75℃烘箱中烘干至恒重,计算各部分含水率。

1.5 土壤容重测定

每个林龄选择1个样方挖取1个土壤剖面,采用分层采样,按 0~10、10~20、20~40、40~60 cm分4层收集土壤样品,并将同一样方内不同采样点同一层次的土壤样品等量混合后,分别取1 kg带回实验室,置于报纸上,风干,过0.05 cm筛,研磨放入铁盒中备用,同时采用环刀法测定样方土壤容重。

1.6 碳含量与碳储量测定

植物碳和土壤碳含量测定:均采用重铬酸钾-浓硫酸氧化外加热法。

不同器官碳储量测定:选择各林分标准乔木层(干、枝、叶、皮、果和根)及枯落物层单位面积生物量与其含碳量的乘积得到不同组分的碳储量[9]。

土壤有机碳储量计算公式为:

式中,SOCi为单位面积土壤第i层土壤碳密度(t/hm2),i为土壤剖面所对应的层数,Bi为土壤容重(g/cm3),Ci为土壤剖面第i层土壤有机碳的含量(g/kg),Di为不同土层的厚度(cm),0.1为单位换算系数。

试验数据用Excel 2007和SPSS 18.0统计软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同林龄木麻黄人工林生态系统各组分碳含量

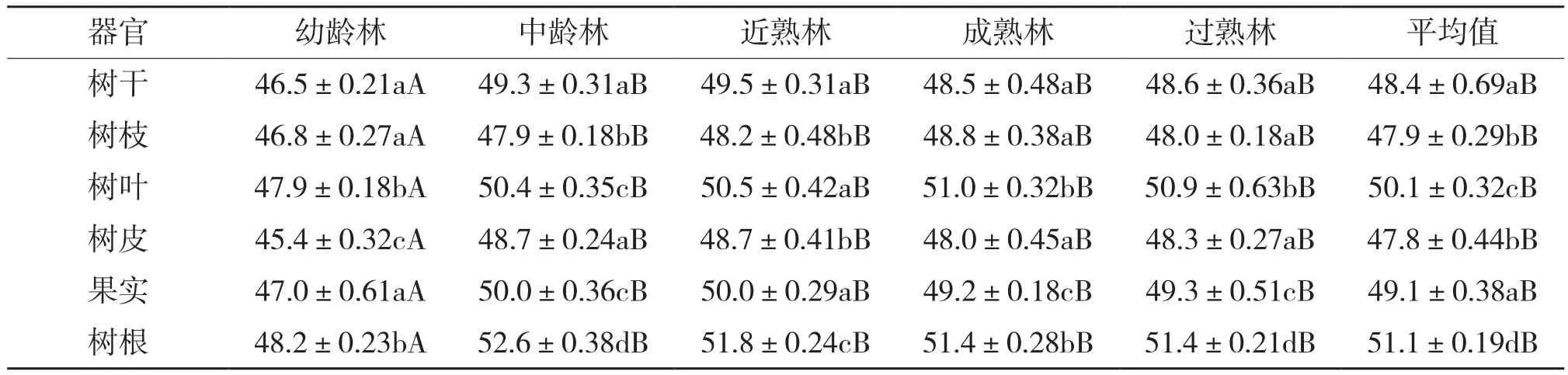

从表3可以看出,不同林龄木麻黄人工林乔木层各器官含碳量变化范围在45.4%~52.6%之间,其中,幼龄林木麻黄各器官含碳量与其他4个林阶(中龄林、近熟林、成熟林、过熟林)各器官含碳量存在显著差异,而相同林龄不同器官平均含碳量间也存在显著差异;不同林龄木麻黄以树根的含碳量最大,树枝的含碳量最小,各器官平均含碳量大小依次为树根>树叶>果实>树干>树枝>树皮。

表3 不同林龄木麻黄人工林器官碳含量(%)

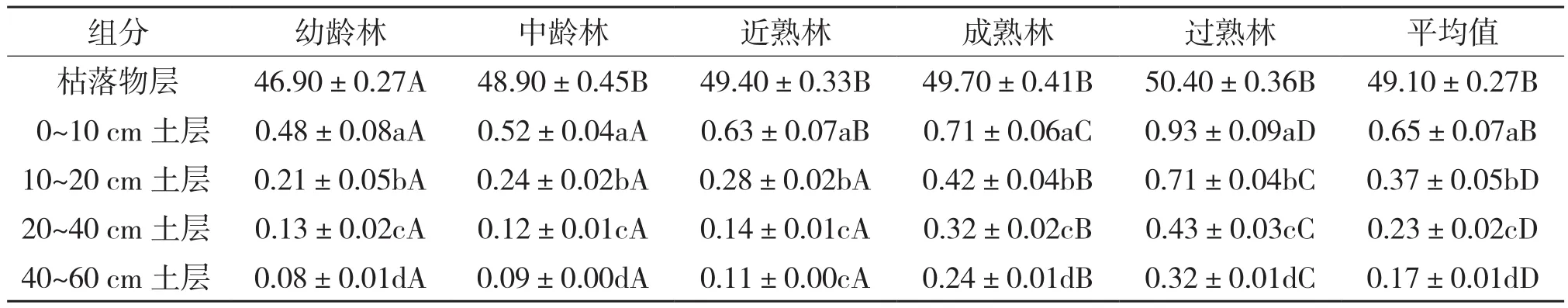

从表4可以看出,不同林龄木麻黄人工林枯落物含碳量变化范围在46.9%~50.4%之间,平均为49.1%,幼龄林木麻黄枯落物含碳量与其他林龄间差异显著,各林龄枯落物平均含碳量大小依次为过熟林>成熟林>近熟林>中龄林>幼龄林。同一林龄木麻黄人工林土壤含碳量变化范围在0.08%~0.93%之间、平均为0.36%,且相同林龄不同土层含碳量差异显著;随着林龄的增加,土壤含碳量呈递增趋势,各林龄土壤平均含碳量大小表现为过熟林>成熟林>近熟林>中龄林>幼龄林,其中幼龄林与中龄林、近熟林相同土壤层间含碳量差异不显著,但幼龄林(及中龄林、近熟林)与成熟林、过熟林相同土层间含碳量差异显著,各个林龄均以0~10 cm表层土壤含碳量最高,且随着土层的增加呈递减趋势。

表4 不同林龄木麻黄人工林枯落物层及土壤层碳含量(%)

2.2 不同林龄木麻黄人工林生态系统各组分碳储量

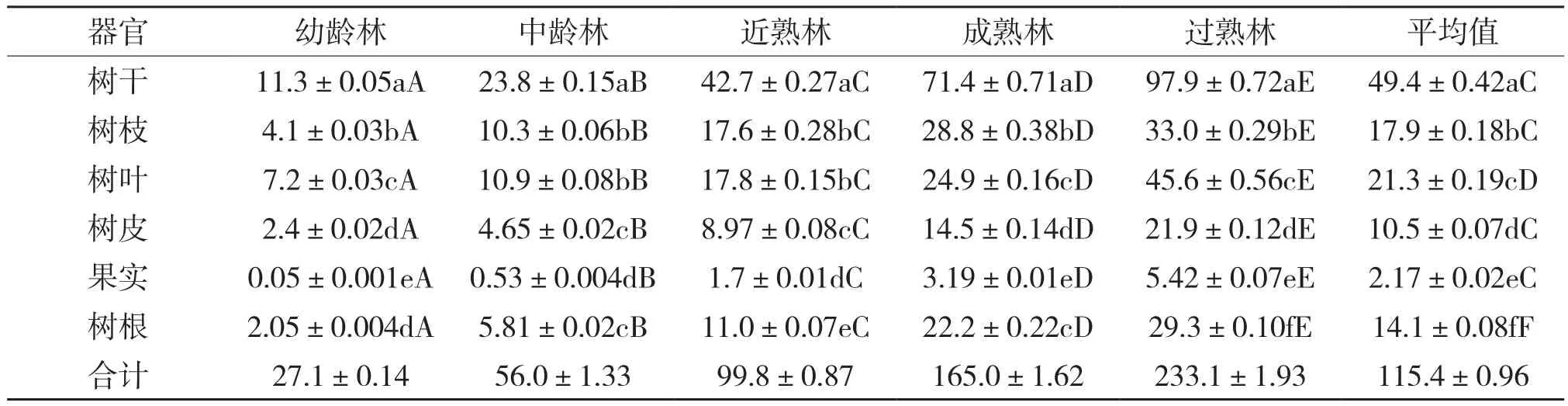

2.2.1 乔木层碳储量及其分配 从表5可以看出,不同林龄乔木层碳储量分别为幼龄林27.1 t/hm2、中龄林56.0 t/hm2、近熟林99.8 t/hm2、成熟林165 t/hm2、过熟林233.1 t/hm2,表明不同林龄木麻黄乔木层各部位碳储量变化规律基本一致,均为树干最大,随着林龄的增加,各类器官的碳储量也明显增加;不同林龄乔木同一器官的碳储量均呈显著差异,除中龄林、近熟林枝与叶间差异不显著外,同一林龄不同器官间也均呈显著差异。其中,幼龄林树干碳储量占幼龄乔木层碳储量的41.7%,中龄林占42.5%、近熟林占42.8%、成熟林占43.3%、过熟林占42.0%;果实碳储量占乔木层碳储量的比例最小,平均小于2%。乔木层各器官碳储量平均含量分配表现为树干>树叶>树枝>树根>树皮>果实。林龄对乔木层各器官碳储量分配具有显著影响(图1),随着林龄的增加,碳储量在树干、树枝的分配比例先增加后减少,而树根、果实分配比例增加。

图1 不同林龄木麻黄乔木层各器官碳储量及其分配

表5 不同林龄木麻黄人工林碳储量分布(t/hm2)

2.2.2 地被层碳储量及其分配 从表6可以看出,相同林龄木麻黄人工林各土层碳储量随着林龄的增加而递减,均表现为表层(0~10 cm)最大、底层(40~60 cm)最小;同一土层,随着林龄的增加,土壤碳储量先增大后减小,成熟林土壤碳储量达到最大值,各林龄土壤碳储量大小依次为成熟林>近熟林>过熟林>中龄林>幼龄林;枯落物层碳储量随着林龄的增加而增大。相同林龄 0~10、10~20、20~40 cm土层间均呈显著差异(P<0.05),相同土层不同林龄间部分显著性不一。

2.3 不同林龄木麻黄人工林生态系统各组分碳储量分布格局

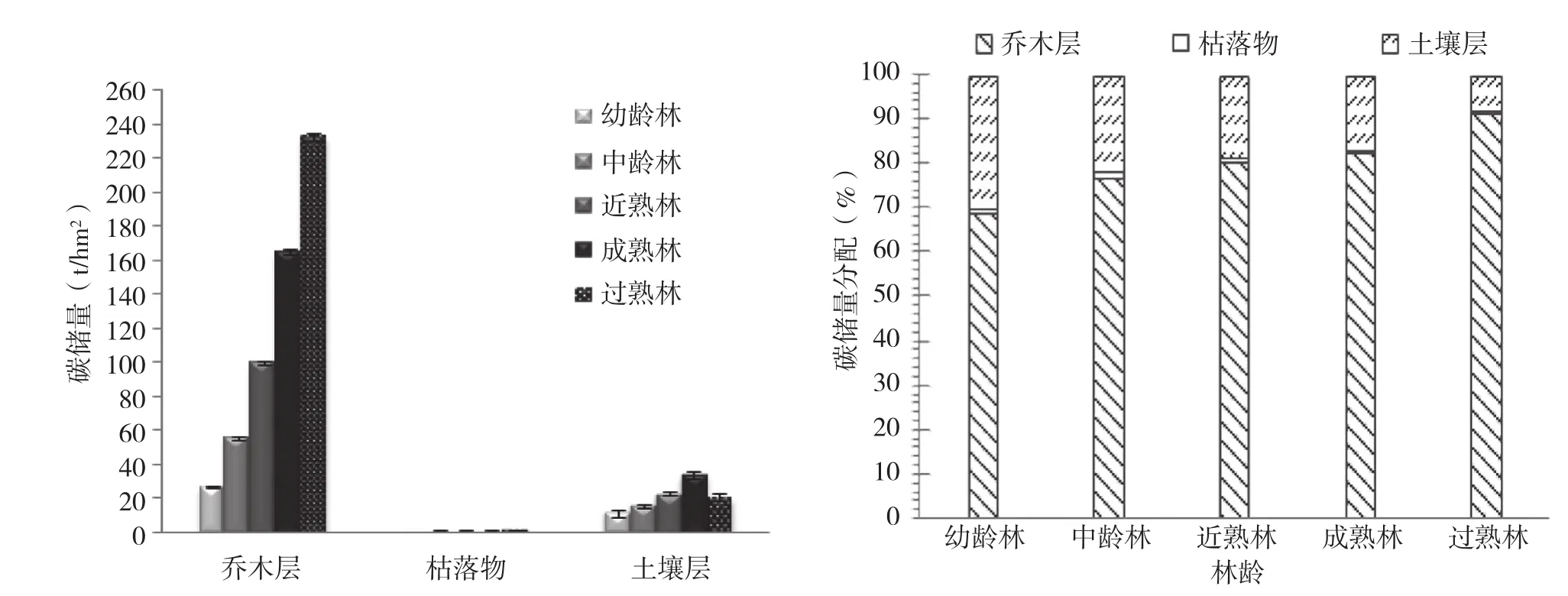

由图2可知,各林龄木麻黄人工林生态系统碳储量依次为过熟林(255.68 t/hm2>成熟林(200.52 t/hm2>近熟林(123.95 t/hm2)>中龄林(72.95 t/hm2)>幼龄林(39.55 t/hm2)。乔木层和土壤层碳储量为生态系统主要碳库,两者共占木麻黄人工林生态系统碳储量98%以上,其中乔木层碳储量约占79.85%,为第一碳库,而凋落物所占比例<2%。林龄对木麻黄人工林生态系统碳储量分布格局有显著影响。乔木层碳储量均随着林龄的增加而增大,各林龄所占比例分别为近熟林68.52%、中龄林76.76%、近熟林80.52%、成熟林82.28%和过熟林91.17%。而土壤层碳储量分配比例随林龄的增加而减小,所占比例分别为幼龄林30.34%、中龄林21.82%、近熟林18.53%、成熟林17.05%和过熟林8.14%。

表6 不同林龄木麻黄人工林枯落物层及土壤层碳分布(t/hm2)

图2 不同林龄木麻黄碳储量及其分配

3 结论与讨论

本研究结果表明,海南文昌岛东林场林区不同林龄木麻黄人工林乔木层平均碳含量介于454~526 g/kg之间,且各器官碳含量不同,表现为树根>树叶>果实>树干>树枝>树皮,与广西格木(Erythrophleum fordiiOliv.)、米老排(Mytilaria laosensis)、广东马尾松(PinusmassonianaLamb.)、湖南杉木〔Cunninghamia lanceolata(Lamb.)Hook.〕等[10-13]南方常见树种器官平均含碳量排序截然不同,木麻黄树根含碳量最高,与周传艳等[14]、梁萌杰等[15]研究结果相一致,这主要是由于木麻黄多种植于沿海沙地,独特的立地条件、生长特性及环境因素所致[16]。不同林龄木麻黄各器官平均碳含量为490.7 g/kg,高于广西桉树(Eucalyptus robustaSmith)[17](475.2 g/kg),略低于国际通用树木平均碳含量(500 g/kg)[18]。海南地区种植相同木麻黄碳储量比桉树提高3.2%。

海南文昌岛东林场木麻黄人工林0~60 cm土壤碳含量变化范围在0.8~9.3 g/kg之间、平均仅为3.6 g/kg,显著低于全国平均水平[24]。同一林龄不同土壤层含碳量差异显著,随着林龄的增加,土壤含碳量呈递增趋势,这与陶玉华等[2]、Elias等[19]研究结果一致,而与徐馨等[20]、陈小花等[21]、尉海东等[22]研究结果相反。这主要是由于试验地土壤性质所致,试验地处沿海防护林区域,土壤类型为砂壤土,砂壤土相对贫瘠,各组分含量均较低。

林龄和器官不同,木麻黄人工林各器官碳储量也表现出不同差异。不同器官碳储量在0.05~11.3 t/hm2之间,各器官碳储量平均含量分配表现为树干>树叶>树枝>树根>树皮>果实;不同林龄乔木层碳储量在27.1~233.1 t/hm2之间,乔木层各部位碳储量变化规律基本一致,均以树干最大,随着林龄的增加,各器官的碳储量也明显增加。不同林龄间同一器官的碳储量均呈显著差异,除中龄林、近熟林枝与叶间差异不显著外,同一林龄不同器官间也均呈显著差异。

不同林龄土壤碳储量变化范围在1.17~9.56 t/hm2之间,显著低于全国平均土壤碳储量水平193.55 t/hm2[23]。相同林龄木麻黄人工林各土层碳储量随着林龄的增加而递减,均表现为表层(0~10 cm)最大、底层(40~60 cm)最小,除40~60 cm土层外,其余各土层均呈显著差异,而相同土层不同林龄间部分显著性不一。木麻黄林对于土壤表层(0~40 cm)碳储量的固定具有主要作用,对40~60 cm以下土层碳储量的固定作用不明显。

本研究结果表明,海南文昌地区不同林龄木麻黄人工林生态系统碳储量分别为幼龄林39.55 t/hm2、中龄林72.95 t/hm2、近熟林123.95 t/hm2、成熟林200.52 t/hm2、过熟林255.68 t/hm2,均低于我国森林生态系统平均碳储量258.83 t/hm2[24-25]。乔木层和土壤层碳储量为生态系统主要碳库,其中乔木层碳储量约占79.85%,为第一碳库,而木麻黄人工林生态系统枯落物和灌草碳储量仅为2%左右,这主要是由于木麻黄在海南沿海防护林地区种植多为纯林,种植规格为1 m×1.5 m或1 m×2 m,种植密度高、生长速度快、林内透光性差,严重制约林下灌草的生长,且木麻黄纯林凋落物极难分解,长期堆积的凋落物也有利于林下灌草生长。枯落物和灌草碳储量占生态系统碳储量的多少,直接影响生态系统的稳定性,木麻黄纯林生态系统稳定性较差,建议在今后沿海防护林更新改造中,合理配置种植密度、采用混交模式、适当种植适宜灌草,均可提高木麻黄生态系统枯落物和灌草碳储量的占比,提高生态系统的稳定性。