最低工资标准与企业劳动生产率

邹丰华,吕康银

(1.东北师范大学,吉林 长春 130117; 2.吉林警察学院,吉林 长春 130117)

一、引 言

《最低工资规定》于2003年颁布,2004年开始实施。各个地区依据其经济发展状况制定本地区的最低工资标准,并且逐年进行调整。最低工资标准的制定是劳动力市场中设置价格下限的一种典型表现,价格下限的设定往往会造成供过于求,供过于求会造成市场效率的损失(消费者和生产者均会受到损失),从而引发一系列异化行为。从劳动力的需求方企业来看,如果其他条件不变,按照价格下限的规定为企业员工支付工资,无疑会增加企业的劳动力成本。最低工资规定原则上不能够违背,因而企业往往会通过其他方式来弥补劳动力成本的上升,比如减少劳动力雇佣,但是这又往往会造成劳动力总产出减少,所以还需要提高劳动生产效率,比如提高劳动强度、增加生产任务指标、提升劳动者的生产技能,以及为达此目的而组织员工培训等等。综上,最低工资规定的出台,对于企业的影响也许并不仅仅是提高了企业的劳动力成本,也有可能“迫使”企业提高其劳动生产效率,以弥补单位劳动成本的上涨。因此,本文冀望能够运用实证模型,基于企业数据,从经验角度估计出最低工资标准对企业劳动生产率的影响,从而为理论研究和政策制定提供相应的数据支撑。

二、文献综述

本文主要研究最低工资标准对企业劳动生产率的影响,因而需要对最低工资标准在企业的执行情况进行判断。为此,文献综述的第一部分是关于最低工资标准在企业中的执行力度及其影响因素的相关研究的总结和梳理。在研究最低工资标准对企业影响的相关文献中,并没有直接涉及到劳动生产率,与之相关的研究主要是对最低工资标准的就业效应的分析和探讨,也就是企业的劳动力雇佣和最低工资标准之间的关系,因此综述的第二部分是关于最低工资标准的就业效应的研究成果。

(一)最低工资标准的执行力度及其影响因素

谢勇(2010)[1]依据江苏省的调研数据研究了最低工资标准在农民工中的落实情况,发现仅有39.82%的农民工工资高于当地的最低工资标准,其落实程度受到文化程度、技能水平以及所处行业的影响,在外资、合资企业中的落实情况要显著好于其他所有制企业。井润田和丁立鹤(2013)[2]基于2000~2006年的工业统计数据,利用Heckman两阶段模型对企业对最低工资标准的违抗情况进行了研究,实证结果表明,较高社会地位或者经营效率的企业往往更倾向于较低的制度违抗,同时组织场域中的模仿压力会促使企业遵守制度安排。当企业面临合法性和经济性的矛盾时,更倾向于考虑经济因素。翁杰等(2014)[3]利用2011年浙江省杭州市最低工资标准调整的机会,调查分析了最低工资标准在农村转移劳动力中的执行力度和影响因素,结果表明最低工资标准的提高使农村转移劳动力的最低工资执行标准显著降低,企业性质、企业规模、劳动者的人力资本水平以及企业的地理位置均是影响最低工资制度执行力度的重要因素。贾朋和都阳(2015)[4]利用不同的数据来源,分析了我国最低工资标准的执行情况,研究结果表明,在2010年的调查样本中,约有13%的劳动力尚未达到最低工资标准所规定的工资水平,女性和受教育程度低的劳动者是未达到最低工资标准的主要群体。另外,最低工资标准制度的执行效果不仅与政府执法监管力度有关,还受到产业结构、所有制类型、劳动力市场供求和标准的设定等因素的影响。叶林祥等(2015)[5]利用中国六省市2009年的企业和员工匹配数据对中国企业对最低工资标准制度的遵守情况进行了研究,结果表明我国月最低工资标准得到了很好的遵守,低于标准的员工比例仅为2.1%~3.4%。但是员工其他方面的福利待遇政策往往没有得到很好的遵守,例如企业普遍不遵守加班工资有关的规定;北京和江苏的企业未遵守最低工资标准的计算口径(没有扣除个人缴纳相关社保费用)。最低工资标准会对员工基本工资和加班工资产生显著影响,但是业绩工资和津贴补助又在很大程度上抵消了这种影响。对于劳动密集型企业和港澳台投资企业来说,最低工资标准对于基本工资、加班工资和小时工资均存在显著影响。叶静怡和杨洋(2015)[6]在官方全日制月最低工资标准外,构建了包含劳动时长的全日制小时工资标准和引入加班费的扩展月最低工资标准,基于RUMIC(2008)数据分析了最低工资标准在农民工群体中的执行情况。研究表明,三种最低工资的违规率和违规深度与最低工资的设置水平显著正相关,大多数城市的最低工资执行差异主要来源于最低工资标准设置水平的差异。

综合已有研究成果可以发现,企业对于最低工资标准的执行情况主要受到三个方面因素的影响。首先是企业特征,企业性质、企业规模和企业所处行业和地区特征均会影响最低工资标准的执行;其次是劳动者特征,主要包括劳动者的文化程度、技能水平和性别特征;第三是政府部门的监管力度。

(二)最低工资标准的就业效应

丁守海(2009)[7]基于北京市农民工的调查数据,利用Stiglitz-Salop离职模型发现,最低工资标准的提高对于离职率的影响会随着监管力度的不同而有所差异,如监管力度较弱,离职率会随着工资上涨而上升。贾朋和张世伟(2012)[8]应用回归调整的差中差方法对最低工资标准提升对青年、中年低技能劳动力的就业影响进行了实证分析,结果表明,最低工资标准提升对低技能群体中的男性和青年女性影响不显著,但是对低技能群体中的中年女性却产生了显著的消极影响。马双等(2012)[9]利用1998~2007年规模以上制造业企业报表数据进行了分析,发现最低工资上涨将会显著减少制造业企业的雇佣人数。刘玉成和童光荣(2012)[10]利用1996~2010年省际面板数据,对城镇单位中最低工资标准对就业的影响在不同性别之间的差异进行了研究,研究发现最低工资标准造成了部分女性失业,使部分女性从城镇正规部门被挤出。这种挤出作用滞后期相比即期更大,滞后一年的挤出比例约为1.083%,即期比例约为0.512%。另外这种挤出效应在不同地区存在差异(东部地区最大),教育经费和经济增长情况也会影响不同性别的就业差异。戴小勇和成立为(2014)[11]采用工业企业数据对最低工资标准提升的结构性就业效应进行了实证分析,实证结果表明总体上最低工资标准提升并没有显著降低我国工业企业的雇员数量,但是结构性就业效应比较明显,显著减少了平均工资水平较低的企业的雇员数量,劳动密集型和中低技术产业的就业受到最低工资标准的影响最显著。杨翠迎和王国洪(2015)[12]运用探索性空间数据分析方法对2008~2012年我国最低工资和就业的相关性进行了分析,结果表明两者均存在显著的空间自相关性,在地理上存在明显的空间集聚特征。进一步采用空间Durbin双向效应模型分析最低工资标准对我国就业的影响,研究表明,中部地区最低工资对就业的促进作用最大,东部地区较小,西部地区为负。田贵贤(2015)[13]基于中国2003~2013年的省级面板数据,就最低工资标准对制造业就业的影响进行了研究,研究结果表明最低工资在一定程度上能够促进就业,最低工资与平均工资的比重与制造业就业关系存在倒U型特征。张世伟和杨正雄(2016)[14]基于2007和2008年中国居民收入调查数据,对最低工资标准提升对低技能农民工就业的影响进行了分析,实证结果表明,最低工资标准的提升对女性农民工产生了显著的消极影响,但是促进了男性农民工月工资和小时工资的显著增长,最低工资标准的提升延长了男性农民工的工作时间。向攀等(2016)[15]将劳动部门划分为正规部门和非正规部门,利用中国健康与营养调查数据,研究了最低工资对正规部门和非正规部门就业的影响,研究发现最低工资的提高促使失业者向非正规部门就业,非正规部门劳动者向正规部门流动。叶林祥等(2016)[16]基于“长三角”25个城市的面板数据,研究了最低工资对城镇私营和个体就业的影响,研究结果表明最低工资促进了城镇私营和个体的就业,且最低工资的影响存在异质性,对不同地区、行业和企业的影响有所不同。郑适等(2016)[17]基于1996~2012年省级面板数据对最低工资标准的就业效应进行了分析,实证结果表明就业效应呈现非线性特征,直接效应对农民工就业的影响呈现倒“U”型;间接效应的作用相反。区域间的空间溢出、要素市场的发育程度都是影响就业效应的关键。

从已有的研究成果可以发现,最低工资标准的就业效应往往受到企业特征、地区特征和劳动力特征的影响,对于劳动密集型企业、经济发展水平低的地区以及低技能劳动者来说,最低工资标准往往会带来消极的就业效应。这说明在研究最低工资标准对于企业的影响时,应该充分考虑企业特征、地区特征以及劳动力特征等因素。只有这样,才能得到较为准确的研究结论。

三、实证模型和变量选择

(一)实证模型

本文采用双重差分(DID)模型来检验最低工资标准对于企业劳动生产率的影响。模型如下:

Lapro=β0+β1Time+β2Treat+β3(Time×Treat)+β4X

(1)

其中:被解释变量Lapro为劳动生产率。解释变量Time为时间虚拟变量,表示最低工资标准实施前后,实施前为0,实施后为1。解释变量Treat表示是否落实最低工资标准的虚拟变量,落实为1,未落实为0。Time×Treat表示解释变量Time和Treat的乘积,系数β3表示最低工资标准对于企业劳动生产率的影响。控制变量X表示影响企业劳动生产率的其他因素,包括企业特征和所在地区经济发展水平。

本文采用面板数据的LSDV方法进行系数估计,所有个体维度上不随时间变动或者时间维度上不随个体变动的因素均通过设置虚拟变量加入到模型中,因此实际估计的模型为:

Laproit=α0+α1(Time×Treat)it+α2Xit+α3personi+α4shit+εit

(2)

其中personi为个体虚拟变量,shit为时间虚拟变量。

(二)变量选择和度量

1.主要研究变量

本文的被解释变量是企业劳动生产率。参考以往涉及劳动生产率的研究文献,特别是实证文献,以人均产出来定义企业的劳动生产率,采用人均工业增加值来度量。

根据研究内容和实证模型,本文的解释变量分别是时间虚拟变量Time和落实最低工资标准与否的虚拟变量Treat。对于最低工资标准的执行时间,虽然我国早在1949年全国政协通过的《共同纲领》里就明确规定人民政府“应该按照各地企业情况规定最低工资”,1993年劳动部颁布的《企业最低工资规定》、1994年《中华人民共和国劳动法》中都明确规定国家实施最低工资保障制度,但是这一制度的真正实施则以2003年12月30日《最低工资规定》的颁布为标志,规定中要求2004年3月1日正式实施最低工资规定,各地区需要根据自身的发展情况制定最低工资标准并且逐年进行调整。另外结合本文的样本区间:2002~2006年,选择2004年作为时间虚拟变量计算的门限值,2004年之前Time等于0,之后 等于1。

对于虚拟变量Treat,需要对企业是否落实最低工资标准进行判断,Treat等于1时,表示企业执行了最低工资标准,也意味着企业实际受到了实行最低工资规定的影响。如上所述,相关研究表明,企业特征、地区特征以及劳动力特征均会对最低工资政策的落实产生显著影响,即这些因素可以作为判断企业是否受到最低工资规定影响的维度,然而当前理论界尚未形成一个公认的可以量化分析或者判断的方法。Draca等(2005,2011)[18,19]以及Rebecca Riley等(2017)[20]提出了一种判断方法。 Draca等(2011)[19]认为:低收入员工更多地集中在低劳动成本的企业,可以根据企业的平均劳动力成本来判断是否受到最低工资规定的影响。Rebecca Riley等(2017)[20]提出,在某一时点对所有企业的平均劳动力成本进行排序,选择平均劳动力成本较低的企业作为“treatment group”,即其受到了最低工资规定的影响。本文遵循上述研究方法,在对企业的Treat进行度量时,选择2004年这一时点,根据人均工资对所有企业进行从低到高的排序,选择10%、15%和20%位置的人均工资水平作为门限值,对2004年的企业进行判断,如果其人均工资水平小于临界值,那么Treat等于1(所有年份均为1),否则等于0(所有年份均为0)。

2.控制变量

控制变量选择主要参考已有的研究文献,根据都阳等(2009)[21]、王阳(2012)[22]、王芳等(2014)[23]等的研究,将控制变量分为企业特征和所在地区特征。企业特征的控制变量选择企业规模、企业年龄和国有资本比例,所在地区特征的控制变量选择人均产出、第二产业增加值比重、第三产业增加值比重、人口、高校数量和高校招生规模。

表1汇总了本文所涉及的变量符号表示及其度量方法。

四、实证结果与分析

(一)数据来源

本文样本来自《中国工业企业数据库》,样本时间区间为2002~2006年。剔除相关变量缺失、数据明显错误(比如员工数量为0,资产小于0)样本,最终形成时间范围为2002~2006年的平衡面板数据,共计77 705家企业,所属行业均为制造业。

(二)描述性统计

表2 变量描述性统计

表2给出了本文相关变量的基本统计特征。变量名称前的“ln”表示相应变量的自然对数。从lnlaprodu即劳动生产率的统计特征来看,均值、中位数以及众数均较为接近,标准差为1.193,说明样本间的差异性并不十分明显。解释变量treat按照2004年样本企业的人均工资从小到大排序后取十分位(6514)作为临界值计算得到,如果企业的人均工资水平小于该临界值,就认为该企业受到了最低工资规定的影响,此时treat等于1,反之等于0。按照十分位作为临界值,总共有7788家企业的treat值等于1。

(三)回归结果

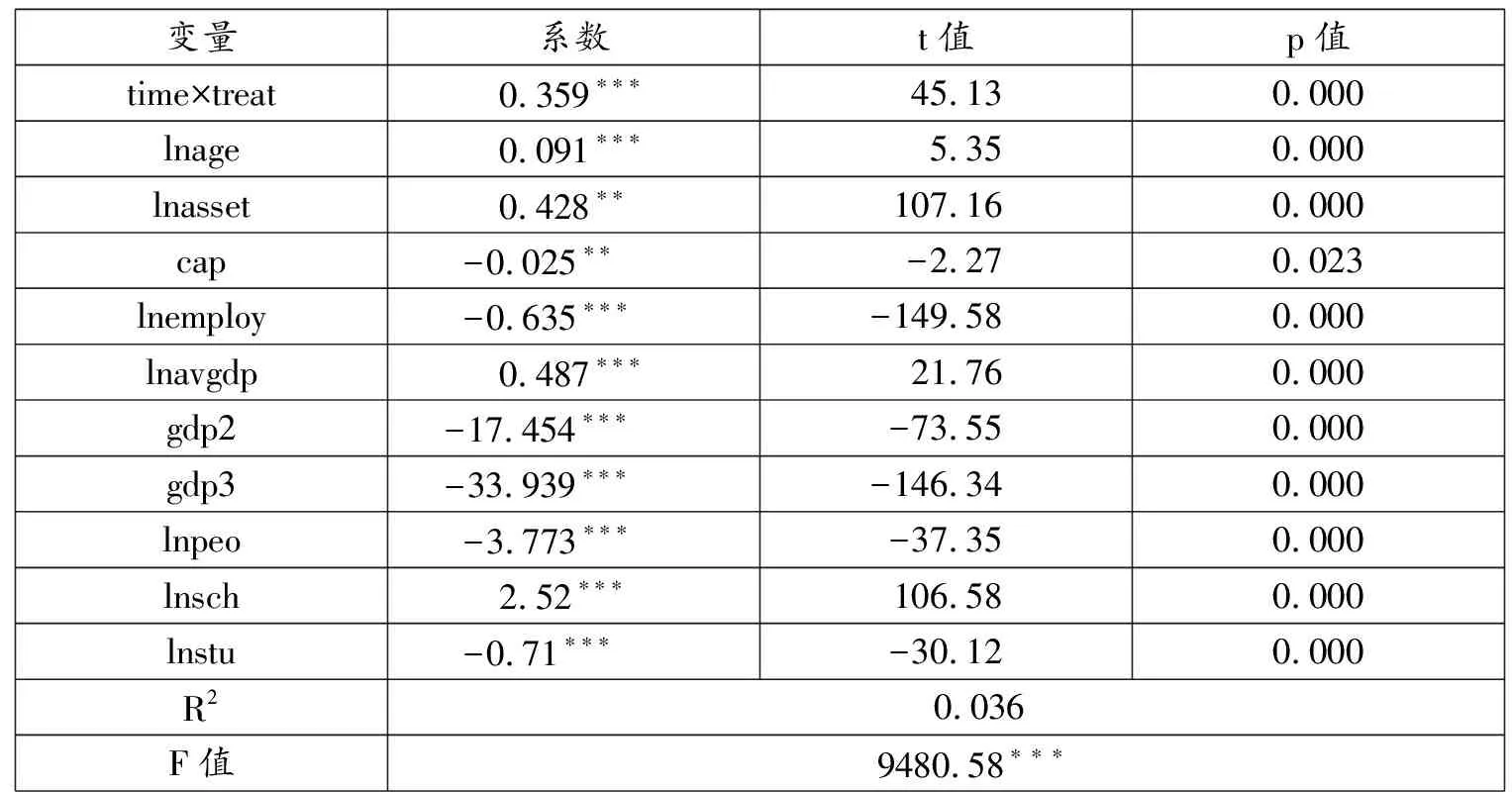

表3、表4和表5给出了不同门限值下的实证结果。表3中time×treat的系数估计为0.359,在1%水平下显著,说明受到最低工资标准影响的企业其劳动生产率得到了较为显著的提升,并且在门限值为8414和10 285时得到了相近的估计结果。最低工资规定的实施可能提高企业的劳动力成本,但是企业可以通过减少劳动力雇佣、加大有效劳动时间、增加生产任务指标、提升生产技能以及加强人员培训等手段提高劳动力的生产效率,以弥补单位劳动力成本的增加。因本文仅仅着眼于对最低工资标准的劳动生产率提高效应进行实证检验,而非探究最低工资标准影响企业劳动生产率的机制,因此只从研究结果来看,最低工资规定的实施的确能够“迫使”企业提高劳动生产效率。

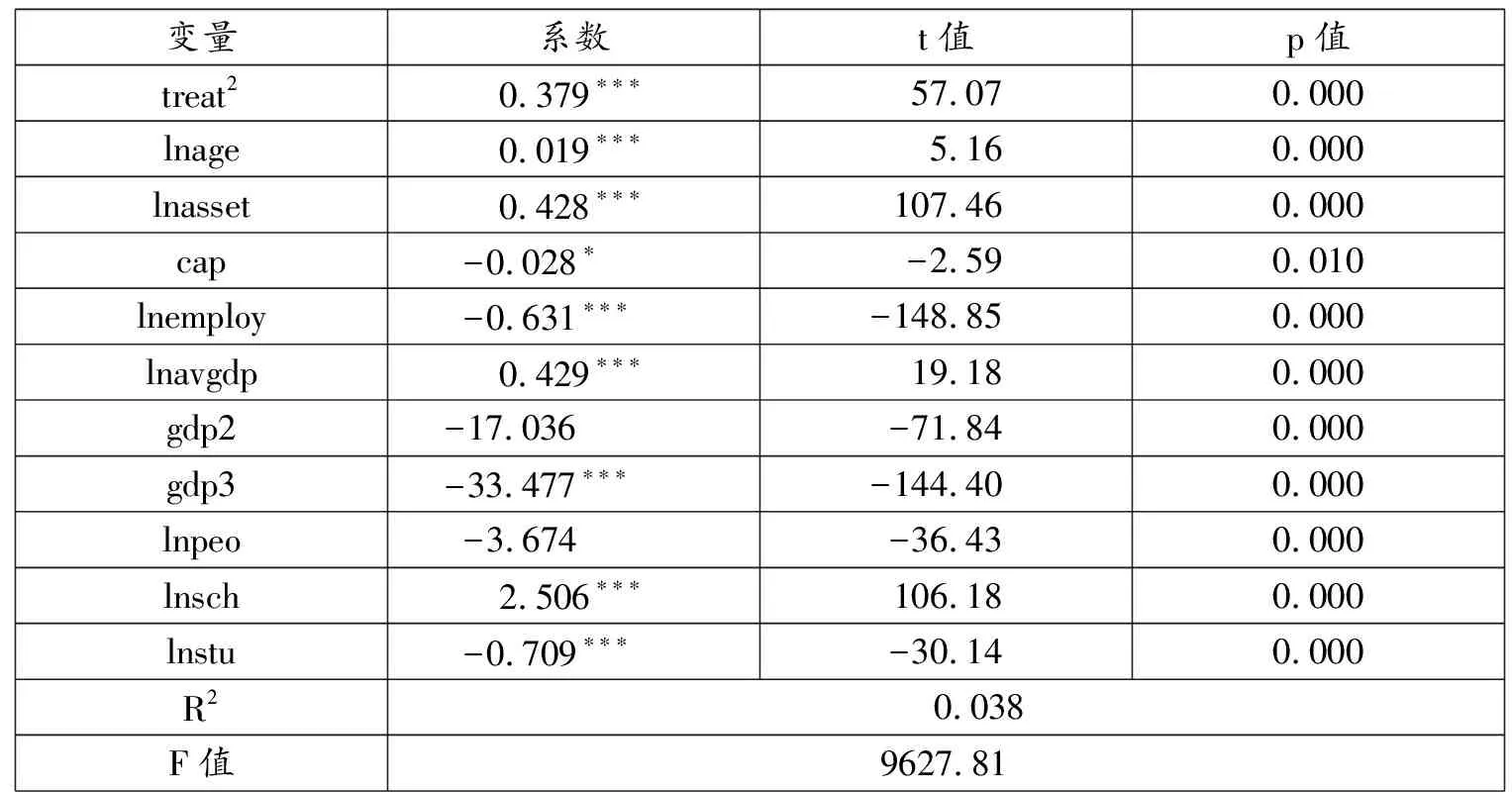

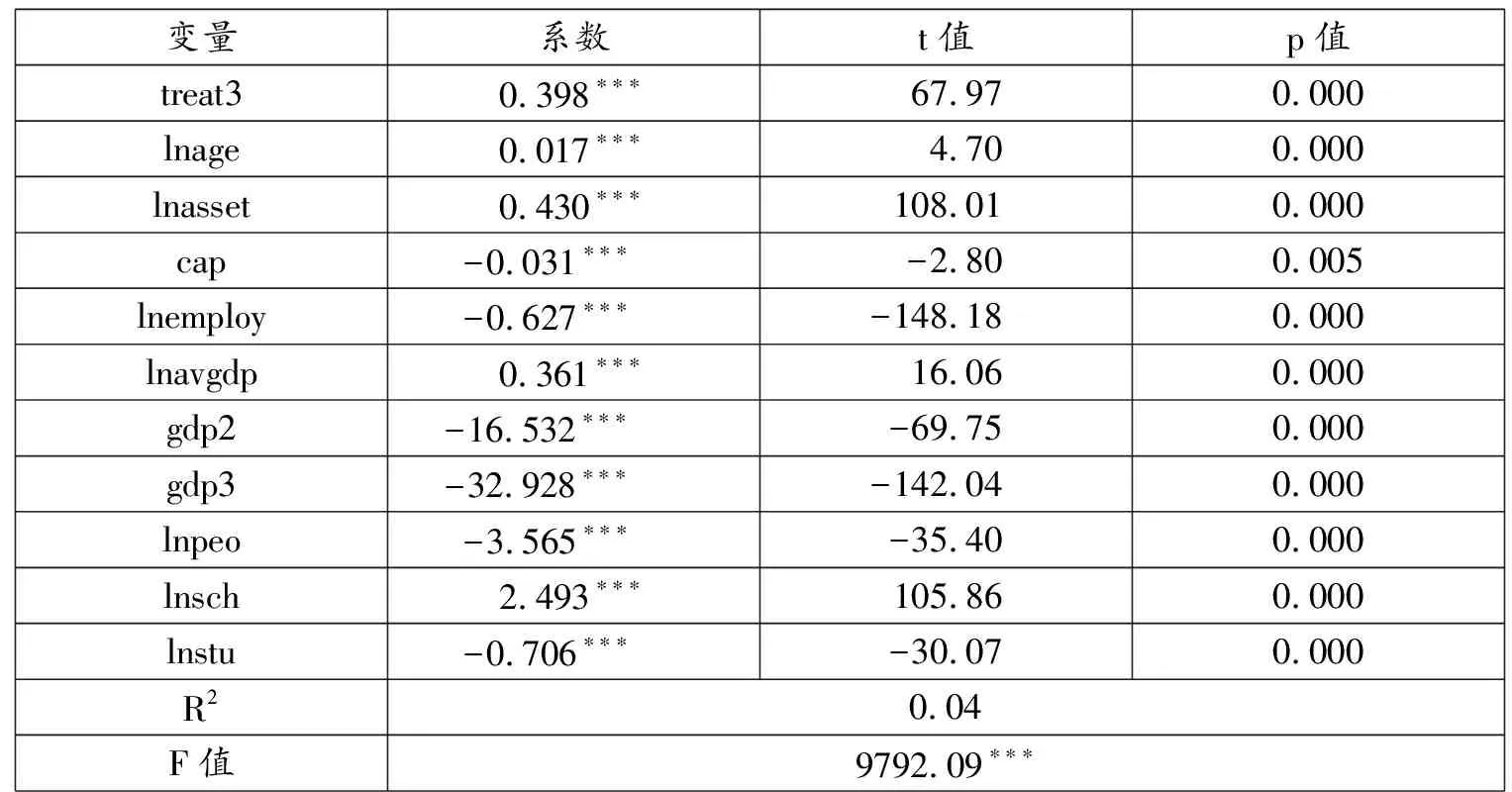

表4和表5是实证结果的稳健性检验。本文根据人均工资水平来判断哪些企业受到了最低工资规定的影响。据Draca 等(2005,2011)[18,19]以及Rebecca Riley等(2017)[20]的研究,最有可能受到最低工资规定影响的是那些劳动力成本较低的企业。虽然无法基于本文的研究样本对其进行检验(需要企业员工个体工资数据,本文样本并不具备),但是根据稳健性检验结果来看,这种判断方式具有一定的合理性。

表3 最低工资标准与企业劳动生产率关系的实证结果(门限值为6514)

注:*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。

表4 最低工资标准与企业劳动生产率关系的实证结果(门限值为8414)

注:*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。

表5 最低工资标准与企业劳动生产率关系的实证结果(门限值为10 285)

注:*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。

控制变量的回归结果在不同门限值时也较为一致,经济发展水平高的地区,企业的劳动生产率较高;高校数量多能够就近为当地企业输送高素质人才;劳动力素质高,其劳动生产率也就相对较高,所以lnsch的系数显著大于0。lnage和lnasset的系数均显著为正,说明发展时间越久、资产规模越大的企业其劳动力的生产效率也就越高。本文用企业职工人数和资产共同度量企业规模,但是lnemploy和lnasset却得出了相反的结果。企业职工人数不仅在一定程度上反映企业的规模,而且可能与当地经济发展水平(制造业比重也能在一定程度上反映该地区的经济发展水平)、人口多少密切相关(高校招生规模在一定程度上可能与人口紧密相关),制造业企业往往集中在经济发展水平不高、人口众多的地区,这里的劳动力成本较低,劳动力素质水平不高,劳动生产率较低(lnpeo的系数显著小于0),如果企业职工人数更多和人口相关,那么其系数小于0是相对合理的。cap表示国有资本比例,从系数结果来看,国有资本比例越高的企业劳动生产率越低,这和本文选择控制变量时所参考的文献(王阳(2012)[22])结果一致。二次产业和三次产业增加值比重反映了当地的产业结构,系数均显著小于0,对于制造业比重较高的地区,能够说明该地区的经济发展水平并不高,劳动生产率相对较低。三次产业比重高的地区,制造业企业相对较少,发展程度显然不如制造业企业较为集中地区的制造业,因此劳动生产率并不高。

五、结 论

本文基于我国2002~2006年制造业企业数据,采用双重差分模型对最低工资标准和企业劳动生产率的关系进行了实证检验。由于双重差分模型需要对实验组(受到最低工资规定影响的企业)进行明确,本文根据企业的人均工资水平进行判断,人均工资水平较低的企业更有可能成为实验组,或者说更有可能受到最低工资规定的影响。由于数据方面的限制,无法直接对该判断依据进行检验,但是从实证结果的稳健性来看,具有一定的合理性。双重差分模型的实证结果表明,最低工资标准显著提高了企业的劳动生产效率,企业在面临单位劳动力成本上升的同时,往往通过减少劳动力雇佣、加大有效劳动时间、增加生产任务、提升生产技能以及对劳动力进行培训等方式提高单位劳动的生产率,进而弥补成本的上升。