造微意匠 妙手方圆:从出土宋代丝绸几何纹看宋时丝织品设计观

蔡欣 陈晓风 单珊珊 高歌 朱小行

摘要: 宋代丝绸对世界丝绸影响深远,几何纹样盛行是宋代丝绸艺术的一大突出特征。文章以出土宋代丝绸几何纹为研究对象,通过数量分析证实其流行程度,经将图形分类汇整获知菱形最为高频;运用黑格尔美学基本观点和索绪尔符号学理论对其展开形式和意蕴解读,发现总体而言纹样形式超越内涵寓意;结合当时历史文化及染織技术背景,探析与时偕行的丝织品设计观,解读其中所包含的精确化规范设计思维、世俗化抽象设计思维、普适化商业设计思维、文人化致用设计思维。研究旨在为当代设计实践提供理论依据。

关键词: 出土;宋代;丝绸;几何纹;设计观

中图分类号: TS941.12;J523.1 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2019)05-0079-10 引用页码: 051301

Abstract: The silk in the Song dynasty has a far-reaching effect on the world silk industry. The prevalence of geometric patterns is a prominent feature of the silk art in that era. The geometric pattern of unearthed silk of the Song dynasty was chosen as the research object. Its popularity was demonstrated through quantitative analysis and it was found that lozenge was most frequently used by classifying and gathering the patterns. The forms and implications of patterns were interpreted according to the basic viewpoints of Hegelian esthetics and the theory of Saussures semiotics. It was found that the pattern form surpassed the implied meaning generally. In combination of the historical culture and the technical background of dyeing and weaving, the updated design concept of silk fabric was explored. In addition, precision normative design thinking, worldly abstract design thinking and universal commercial design thinking, literary design thinking were interpreted. This study aims to provide theoretical basis for contemporary design practice.

Key words: unearthed; the Song dynasty; silk; geometric pattern; design concept

后世对于宋代常抱有积贫积弱的不良印象,但中外大量学界研究成果证明在这一时期中国是“在许多方面文化最先进的国家”[1]。从思想意识上看,日本历史学家宫崎市定称宋代为“东方的文艺复兴时代”[2]。从科学技术上看,英国学者李约瑟曾说,“每当人们在中国文献中查找任何一个具体的科技史料时,往往会发现它的主要焦点就在宋代。”[3]

宋朝先后与辽、西夏、金、蒙元交互并存,是中国历史上特殊的300年,也是当今中国联合国际社会推进“一带一路”建设合作的“带”与“路”在古代重要的转型阶段——陆上丝绸之路转变模式,海上丝绸之路登峰造极。宋代大量出口以丝绸等为代表的制成品,彰显其占世界主导的经济实力,于是宋代的海上交通被称为“海上丝绸之路”[4]。发韧于海上丝绸之路文化贸易交流相得益彰,宋代丝绸文化向东向西传播,对世界丝绸发展产生深远影响。宋代丝绸纹样也成为“古代丝绸之路”历史符号中的重要元素。

1 宋代丝织品设计的历史成就

聚焦于宋代丝织品设计的研究不似魏唐、明清时期属于热门研究领域,但中国工艺美术奠基人田自秉关于“几何纹极为盛行”[5]的概括与宋代丝绸不可分割。宋人在丝绸设计史上亦有斐然成就,即巧妙地将精微方圆经营得形神兼备。

为何称之为方圆?中国现代设计之父雷圭元曾说:“中国图案设计即是用方圆变幻来创造形式美。”[6]几何纹样在当代的定义为:用各种直线、曲线等构成规则或不规则的几何纹样作装饰的纹样[7]。然而在明代徐光启翻译“几何学”其名之前,“几何”一词在汉语中意为代表“多少”的数量关系[8]。对照遗存图像和文字记录,可以知道几何纹样在宋代更多用“方”“矩”“圆”“团”“球”“盘”“环”等字眼表达。数学史学家的论断启发了人们,圆和方是最典型的几何图形,中国古代一向使用“规”来做“圆”,“矩”来做“方”[9]。

宋代几何纹样及其实现方案在东西方都得到顺利传播,既对日本丝绸潜移默化,也给欧洲丝绸带去技术支持。从镰仓中期起,日本陆续仿制出许多中国丝绸纹样。藤原定家的《明月记》中多处写到穿唐绫小袖衣服的人,这种唐绫实际上就是日本当地织工模仿宋代织物纹样所织[10]。现存的很多镰仓时期织物上还能看到当时宋朝所流行的纹样,例如京都栗棘庵所保存的由13世纪产于日本的直缀(一种僧衣)上就有菱格纹[11]。日本当代纺织史学家鸟丸知子系统研究成果显示,博多织来源于中国古老的平纹地经浮显花技术[12]。这一技术在宋代仍用于织制几何纹,不少日本学者认为该技术很有可能是在宋代传入日本的。传统博多织的一大艺术特征就是九变十化的几何纹饰。同时,镂空版印花技术在宋代也通过海上丝绸之路传播到了欧洲[13]。公元12—13世纪,中国提花机、踏板织机技术传到欧洲,极大改进了欧洲的织造技术,促成了后来卢卡、里昂等欧洲丝织业中心的崛起[14]。

2 出土宋代丝绸几何纹样概论

与别朝丝绸文物相比,宋代丝绸因出土不算丰富而尤显珍贵。中华人民共和国成立以来,已知有宋代丝绸集中出土的墓葬和遗址共13个,笔者有幸亲身参与2008年以后4个最新项目的第一手资料研究工作。除1986年在福建省福州市茶园村发掘的南宋许峻墓文物外,其他文物资料或多或少已有公开研究成果发表。两宋距今年代久远,传世丝绸不多见,能有这些研究资料已非常幸运。

2.1 几何纹样的流行

经过对12个墓葬和遗址出土丝绸文物信息的整理分析,可以获知出土宋代丝绸中以几何纹为主要纹样的有50余件,除南京长干寺北宋地宫出土编绣龟背地团花钉金绣片,江西德安南宋周氏墓出土球路印金罗襟杂宝纹绮衫、龟背杂宝泥金罗分别以编绣、印金、泥金工艺显花外,其余织物均采用提花工艺;对照出土宋代提花丝织物总数约250件的总体情况,几何纹在宋代丝绸上的流行程度可见一斑。

在出土宋代丝绸中,以提花工艺显示的几何纹样主要呈现在绮、绫、絁、罗四类经纬线同色的暗花织物上,只有极少数锦。宋代织锦名气很大,但目前被确定为宋代织锦的实物少之又少。这是由于宋朝统治者把锦主要作为向异族纳贡求和的礼品,民间是不许私运贩卖及生产的[15]。因此,从现有出土丝绸文物中暂无法得知几何纹样的配色。

从北宋到南宋,几何纹样的装饰意味逐渐浓厚:北宋时期的几何纹主流是由规则图形组成的略显程式化的混地纹样,到了南宋时期多为满地纹样,运用了规则图形的简化、同类图形的叠加等变形处理,并且将不同图形按照一定规律配伍;另有宋代杂木花卉纹的几何演化,北宋以直线形为主,南宋以曲线形为主。

2.2 几何纹样的图形分类

宋人李诫《营造法式》卷十四《五彩遍装》中将纹样按照母题分为华文、琐文等六大类型,华文应做“华美之纹”之解,为最大类。琐文为次大类,共有六种,即琐子、簟纹、罗地龟纹、四出(含六出)、剑环、曲水[16]。“琐”,原指门窗上镂刻的连环形花纹。赵丰[17]认为琐纹是将小型的杂宝抽象为几何形,并将其左右上下连接形成一个细密的地纹。《营》书中的记载已是目前能从宋人文献中捕捉到的与几何纹分类关联度最高的线索。由于难以求证旧名,前辈学人有时也只能将一些图形抽象、组合复杂的几何纹笼统地叫作“几何纹”。

在此,将目前已知与本文研究相关的几何纹主要图形元素汇整,已确定旧名的用旧名表达,尚未确定旧名的用几何形名称代替。笔者根据墓葬和遗址的时间作大致排序,如表1所示。

3 出土宋代丝绸几何纹样的设计学视角解读

宋代是中国艺术的成熟期,抽象装饰艺术也发展到出神入化的境界,经历了自发到自觉的发展过程之后表现出高逸的品格和特色[18]。宋代丝绸上的几何纹就带有这些特点,运用黑格尔美学基本观点和索绪尔符号学理论,可以从设计学视角解读其外在美和内在意蕴。

3.1 形式美感解读

类比自然界中客观存在的自然美,黑格尔将人类主体创作的作品概括为艺术美,并且将抽象的外在形式之美归为整齐一律、平衡对称、和谐三类[19]315。

3.1.1 整齐一律

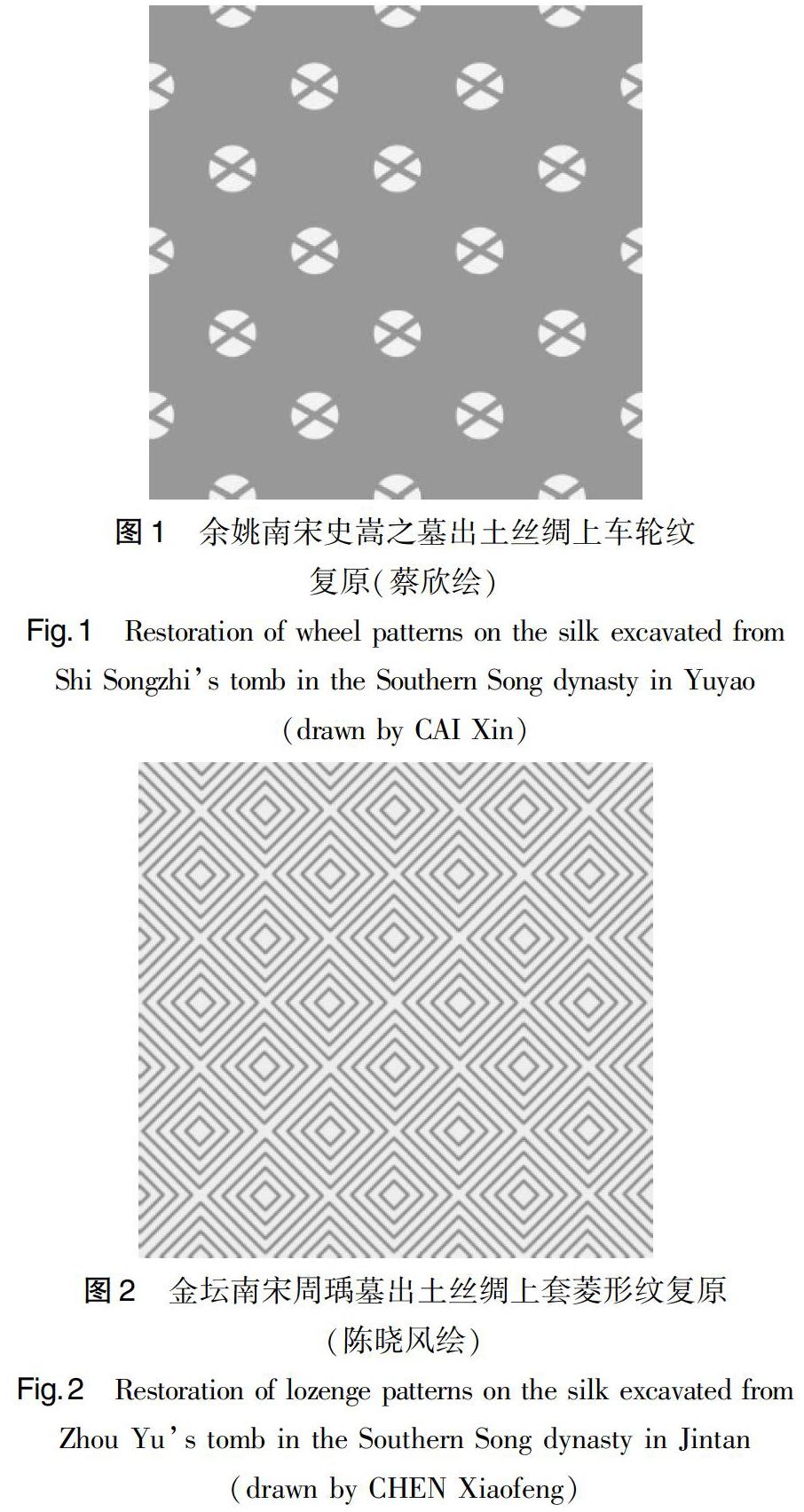

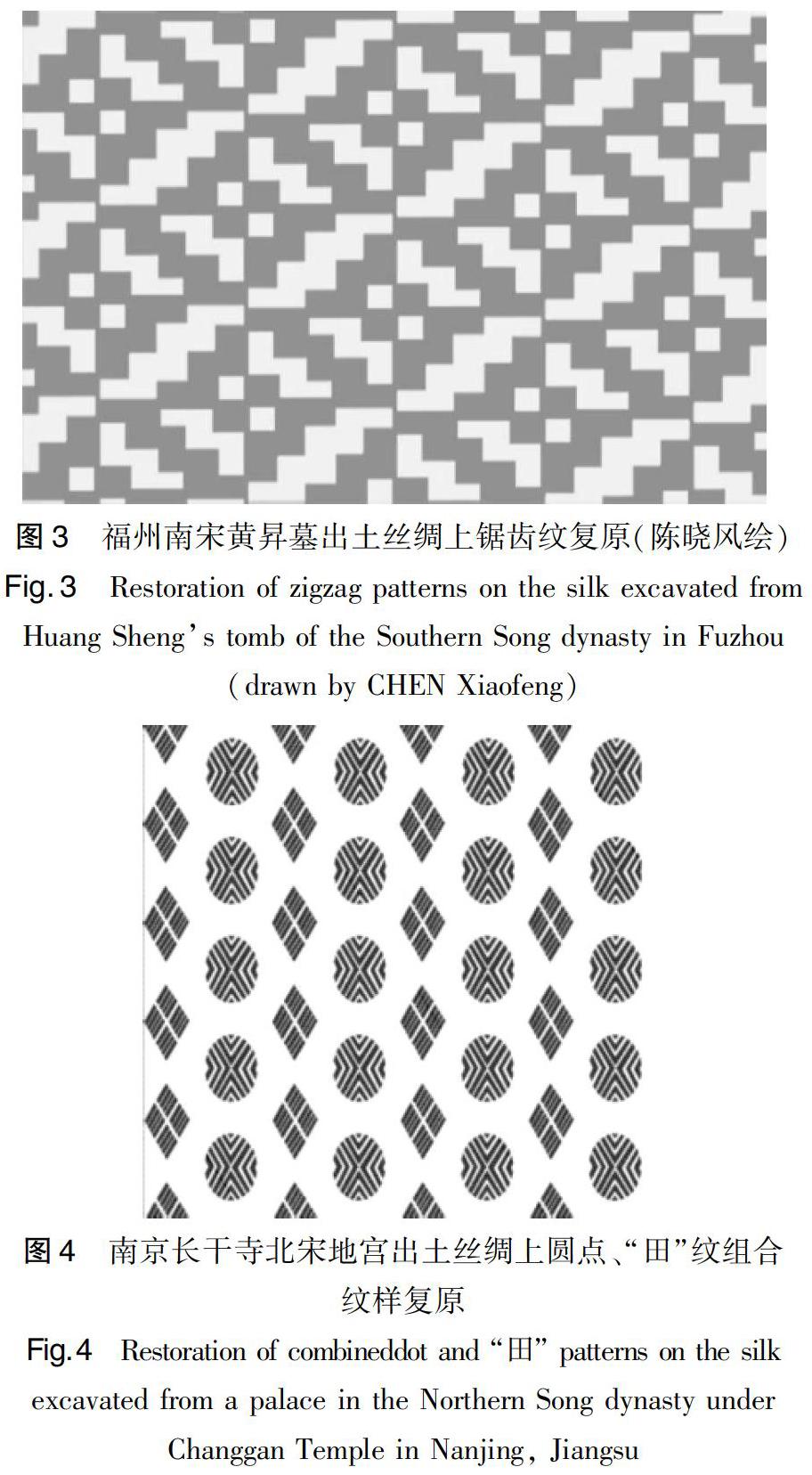

整齐一律是指同一形状的一致重复[19]173,以工整著称,是最基础的形式,因而也最常见。出土宋代丝绸上多见方形(菱形)、圆形(环形)及组合图形所构成的呈散点排列的重复纹样,或满地或混地,以错位排列为时代特征,如图1、图2所示。

3.1.2 平衡对称

平衡对称意为将有差异的形式进行一致重复,本文此处的差异尤指形状[19]174。这种形式美感较整齐一律更具有灵活性。文物上出现不同形状且带有一定对立性图形的规律重复,比如呈底片关系的明暗相似形,面积接近的菱形和圆形,如图3、图4[20]所示。几何形最贵在变化丰富,上述情况应该是几何纹样在中古阶段比较典型的变化模式。

3.1.3 和 谐

和谐讲求协调一致,消除各种形式因素差异的对立并将所有融入整体,亦是最高级的形式,因而具有更丰富的层次。和谐的几何纹设计在南宋丝绸上表现比较明显,装饰效果突出,本文认为主要有以下两个特点。

1)矛盾元素体量合理對比。在图4中,已出现将直线形和曲线形安排在一起的情况,但形式简单,体量上也势均力敌,容易让人感到紧张。图5[21]中的几何纹样大面积呈现直线形,除了有外细内粗的套菱形、实心方形点、实心三角形点以外,还有可以理解为将双胜的重叠部分作省略的变形图形,但组合中最引人注目的是一个起到点缀作用的神秘曲线形(图6)。前人没有给它命名,笔者发现它与雷圭元提到过的象意字“規”[22]几乎一样(图7)。这样的曲线形在图5中从体量上合理地与直线形和谐搭配。

2)同类图形系数和布局关系。同类图形的变化运作是实现和谐的更稳妥办法,可以有架构地将各种规格的同类图形圆满融合,而没有性质上的对立差异。

图8中以双线叠胜为核心图形,用占其面积1/4的方形填充核心图形的上下和左右,再用占方形面积1/4的小方形及占小方形面积1/9的方点布置双胜左右的方形内部,用占方形面积1/9的方点布置双胜上下的方形内部。余下少量空间参考上述方法布局。4和9分别是2和3的平方,系数关系对应到方形面积上的疏密甚是玄妙。

图9以“十”字形为基础,产生了一系列在系数上和方位上包含一定变化规则的形变。在纵横方向上,十字形组成的有方元素的图形与上下左右相邻的同类图形都有系数关系;而在将纵轴左倾45°的斜线上,间隔出现同形逆时针旋转90°之后的模样。

3.2 符号意蕴解读

在考古艺术史的研究工作中,通常采用王国维提倡的结合出土文物与古文献记载的二重证据法进行名物印证。在此基础上,将索绪尔符号学理论运用于对几何纹样形式与内容的分析,揭示纹样作为文化符号的能指、所指,以便进一步领会其内在意蕴。出土宋代丝绸上具有文化寓意的几何纹已不多见,比较典型的有以下两个,如图10、图11所示。

图10中矩纹的出现很可能与南宋隔代仿制商周青铜器皿的风气有关,矩纹曾经常见于铜制礼器上。综合各方面情况,赵承泽等[23]认为此织物是《梦梁录》卷十八中记载的“三法暗花纱”。其中意蕴关联佛教题材,可能所指为“文殊、普贤、佛三圣圆融”,一佛二菩萨被称为三圣,被抽象为三法[24]。

图11中的簇四球路纹,扬之水[25]认为其所指为欧阳修《归田录》卷二“方团毬路以赐两府”中所说的“毬路”。在官修史书中亦有数条记录证实,带用球路者地位颇高。如北宋初年即有“端拱中,诏作瑞草地球路文方团胯带,副以金鱼,赐中书、枢密院文臣”[26]。其能指为官运亨通,也可广泛象征吉祥祝愿。

4 宋代丝绸几何纹凸现的设计观解析

经过前文的设计学视角解读,可以发现原本富含着吉祥寓意起源的几何纹到了宋代出现形式超脱内涵的局面。宋代犹如一个发酵期,元代以后所形成的“图必有意、意必吉祥”经典设计文化体系正在酝酿中。宋代丝绸几何纹的凸现,诠释出当时与时偕行的丝织品设计观。

4.1 “规行矩步“的精确化规范设计思维

“中国相对封闭的自然环境,使我们难以大规模地与外域文化发生交流,但这种封闭在隋唐时期发生转折,外域文化达到被吸收和融合的高潮。在中原传统文化强大的惯性面前,到了宋代中国装饰艺术的发展又折回到既定轨道中来”[27]。这次折回离开上升到思想高度的理论指导。

在理学文治的宋代,规范性为入世首要准则[28]。宋时的道德文章中不乏论及工匠的诗文,诸如范仲淹作《制器尚象赋》、陈襄作《百工由圣人作赋》等在当时都有如设计批评兼设计教育,文以载道而又道先于文。欧阳修在《大匠诲人以规矩赋》中以“匠之心也,本乎天巧;工之事也,作于圣人”[29]强调工匠运作,必须智慧超绝,手艺高超。这一命题原本出自《孟子·告子上》中的《大匠诲人,必以规矩》。欧阳修文中言“道或相营,引圆生方生而作谕”,辞微旨远,“是知直在其中者谓之矩,曲尽其妙者本乎规”,从遵照制度、效仿模范、使用规矩、准绳等工具制作方圆引申开去,将传统经典文本中的精义妙理用以指导现实现世的形而下范畴的造物行为。“然工艺以斯下,俾后来之可师”,并且社会希望工匠技艺薪火相传,以崇尚规范的职业操守为后世楷模。

宋代以“《孟子》升经”为贡献的儒学复兴激发了义理之学的兴盛,中国传统主流思想焕发出崭新生命力,迄今为止后无来者。映射到工艺美学品格上,杭间[30]概括为“理、典雅、平易、质朴、清淡、严谨、含蓄”,以为首当其冲的“理”,“深深地烙上了宋代理学思想的烙印”。由于理学思想在审美取向上重道轻器之本质,终宋一代的百工设计基本都表现出平和、实用的艺术个性。严羽对当时文学艺术有过客观概括,“本朝人尚理而病于意兴”[31]。缺少热情和兴致的造作难免有些索然寡味,但对于宋时几何纹样的蔚然成风却是难得的机遇。格律谨严的几何纹须依靠规矩工具创作。造型清澈见底的简洁元素经由毁方破圆的过程实现势能转化,形的直观中蕴含并显现出数的精确,达到刚柔相济的境界。

4.2 “物有定形”的世俗化抽象设计思维

不同于原始几何纹,人类社会发展到中世纪,世界各地的造物者已经具备了健全的视知觉思维和娴熟的创作技法。卜数只偶,与宋代时期相近,在中国的西边还有另一種以几何形主题著称的设计——伊斯兰装饰艺术。纵然形似,但与取意于生活的宋代抽象几何纹设计相比,以宗教为根基的伊斯兰设计属于想象几何纹。两种设计路径出自对待客观存在的数理关系不尽相同的文化环境,它们的区别在于如何理解几何造型艺术与数学的关系。

伊斯兰文明从公元8世纪起开始将古希腊学者欧几里德和毕达哥拉斯等的作品翻译成阿拉伯语,从9世纪开始将托勒密的学说引入。到了公元10世纪左右,充分吸收神学和天文学养份的伊斯兰文明开始走向繁华,其一大主旨为在几何形象中辨识出物质与精神世界之间统一性的中介。

宋代是中国数学发展的高峰全盛期,如北宋科学家沈括首创“会圆术”[32],提出了中国数学史上第一个由弦和矢的长度求弧长的近似公式,但这一简单实用的方法初衷是服务于农业生产中的计算田亩。因为中国古代数学起源于世俗生活,如《周髀算经》所述“万物周事而圆方用焉”,将更多的心力用于日常计算,也如沈括所说“大凡物有定形,形有真数”,而不像古希腊数学那样脱胎于哲学,潇洒地追求质、宇宙、空间、人的精神间所存在的超然形式美感[8]。

观物取象的世俗设计往往比渴望捕捉神性的神圣设计更在意装饰效果。比如在圆与内接正六边形的设计规划中,宋代流行的是前文中论述的簇六球路纹及龟背纹,球路纹的多见还有一说是源于宋人对球类运动的热衷[33],后来逐渐变格为明清乃至民国织物上天真烂漫的皮球花[34]。而在伊斯兰世界中则产生了以圆与内接正六边形为基础且在形式上秩序更为井然的象征性图案,不仅成为《古兰经》中“真主曾在六日内创造了天地万物”[35]思想的完美体现,还以万象之基的姿态演变出咫尺万里的六边形和六角星系列图案。

4.3 “别出机杼”的普适化商业设计思维

回顾中国古代丝绸纹样发展历程,战国至汉初期,蚕桑要地湖南湖北地区所产织锦上出现的浪漫灵动的几何纹也同样颇具里程碑意义。以长沙马王堆西汉墓葬出土丝绸上的散点排列小几何纹为代表,赵丰[36]早年研究成果显示,这些形状不一、莫名其意的打散构成设计的涌现以当时的提花技术特征为契机。目前学界倾向于认为这样的织锦是由类似2013年出土自成都老官山西汉墓织机模型的一钩多综滑框式提花机织制的。这项中国传统经锦技术的显花特性为纹样在经线方向循环不能太大,在纬线方向则相对自由。基于当时社会的生产条件,这些织机和织物都由权贵彰显身份所用,难以下行至普通民众。

宋代丝绸几何纹最为集中地出现在绮、绫等,在现行组织结构学中被归类到普通织物的织品上。随着多综多蹑机和小花楼提花机在唐代的基本定型,宋人织造主要使用这两种生产效率高,适用品种广泛的机型。当时,赵宋政府因议和、官俸、军需等国用对丝绸的大宗需求推动了民间丝织业的蓬勃发展,因商品经济快速生长而产生耕织分离的机户和织工分散进行生产,供应大量物美价廉的丝织品[14]。在此背景下,多综多蹑机因其结构简单、体积轻便,普遍在民间用于织制显现较复杂几何纹样的普通织物。比如图9中的几何八花纹,在有十片素综的多综多蹑机上织造即可。从理论上讲,在多综多蹑机上提升综片时,如果挑选部分综片进行任意组合或者重复提升某些综片都会在织物的经向上显现出有变化的纹样。在文物实物中,目前也偶然出现过这个情况(图12)。但根据宋代几何纹设计偏好,在此推断这基本算作操作失误。

GU Fangsong. Ci Hai·Articsic Fascicle [M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House, 1980: 401.

[8]欧几里得. 几何原本[M]. 燕晓东,译.南京: 江苏人民出版社, 2011:译者序.

EUCLID. Euclids Elements[M]. Translated by YAN Xiaodong. Nanjign: Jiangsu Peoples Publishing Ltd, 2011: translators preface.

[9]邹大海. 中国数学的兴起与先秦数学[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 2001: 13-14.

ZOU Dahai. The Rise of Chinese Mathematics and Pre Qin Mathematics [M]. Shijiazhuang: Hebei Science & Technology Press, 2001: 13-14.

[10]严勇. 古代中日丝绸文化的交流与日本织物的发展[J]. 考古与文物, 2004(1): 65-72.

YAN Yong. The exchange of ancient Chinese and Japanese silk culture and the development of Japanese fabrics [J]. Archaeology and Cultural Relics, 2004(1): 65-72.

[11]Kyoto National Museum. Special Exhibition(October 9-November 23, 2010): Transmitting Robes, Linking Minds the World of Buddist Kasaya [M]. Kyoto: Kyoto National Museum, 2010: 128-129.

[12]鸟丸知子. 织物平纹地经浮显花技术的发生、发展和流传:日本献上博多带探源系列研究之一[D]. 上海: 东华大学, 2004: 153.

TOMOKO Torimauru. A Study on Occurrence, Development and Spreading of Warp-FLoated Faced Tabby: A Part of Research on the Origin of “Kenjyo Hakata-obi” [D]. Shanghai: Donghua University, 2004: 153.

[13]吴淑生, 田自秉. 中国染织史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1986: 200.

WU Shusheng, TIAN Zibing. History of Dyeing and Weaving in China [M]. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 1986: 200.

[14]蔡欣. 宋代民间丝织业的发展[J]. 丝绸, 2015, 52(8): 75-82.

CAI Xin. Development of nongovernmental folk silk-weaving industry in the Song dynasty [J]. Journal of Silk, 2015, 52(8): 75-82.

[15]钱小萍. 中国传统工艺全集·丝绸织染[M]. 郑州: 大象出版社, 2005: 337.

QIAN Xiaoping. Chinese Traditional Crafts: Silk Weaving and Dyeing [M]. Zhengzhou: Elephant Press, 2005: 337.

[16]李誡.营造法式[M]. 王海燕, 注译. 武汉: 华中科技大学出版社, 2011: 205.

LI Jie. A Chinese Treatise on Architecture [M]. Noted and translated by WANG Haiyan. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2011: 205.

[17]赵丰. 中国丝绸通史[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2005: 311.

ZHAO Feng. The General History of Chinese Silk [M]. Suzhou: Soochow University Press, 2005: 311.

[18]张朋川. 晋唐宋装饰艺术中的抽象倾向[J]. 装饰, 2004(8)130: 11-12.

ZHANG Pengchuan. Abstract tendency in decorative arts of Jin, Tang and Song Dynasties [J].ZHUANGSHI, 2004(8)130: 11-12.

[19]黑格尔. 美学(第一卷)[M]. 朱光潜, 译. 北京: 商务印书馆, 2010.

HEGEL. Esthetics (Vol 1)[M]. Translated by ZHU Guangqian. Beijing: The Commercial Press, 2010.

[33]趙丰. 球名织锦小考[J]. 丝绸史研究, 1987(1/2): 48-54.

ZHAO Feng. A study of ball name brocade [J]. Research on Silk History, 1987(1/2): 48-54.

[34]沈从文. 龙凤艺术[M]. 北京: 作家出版社, 1960: 41-42.

SHEN Congwen. Long Feng Yi Shu [M]. Beijing: Writers Publishing House, 1960: 41-42.

[35]道尔德·萨顿. 几何天才的杰作: 伊斯兰图案设计[M]. 贺俊杰, 铁红玲, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2002: 2.

SUTTON. The Masterpiece of Geometric Genius: Islamic Pattern Design[M]. Translated by HE Junjie, TIE Hongling. Changsha: Hunan Science and Technology Press, 2002:2.

[36]赵丰. 几何纹锦中的打散构成设计:中国古代丝绸图案研究之二[J]. 浙江丝绸工学院学报, 1988,5(2): 47-53.

ZHAO Feng. The disintegration-rearrangement design of geometric figures in ancient brocades[J]. Journal of Zhejiang Institute of Silk Textiles, 1988, 5(2): 47-53.

[37]赵丰.中国丝绸艺术[M]. 北京: 外文出版社, 2012: 277.

ZHAO Feng. Chinese Silk Art[M]. Beijing: Foreign Languages Press, 2012: 277.

[38]张春佳, 刘元风, 郑嵘. 几何分析法引出的有关文化群落的思考:以莫高窟第45, 46窟壁画边饰团花为例浅谈敦煌纹样的特征识别[J]. 艺术设计研究, 2016(2): 71-76.

ZHANG Chunjia, LIU Yuanfeng, ZHENG Rong. The thinking about the culture groups in geometrical analyses method: a discussion about the identification of characters of round flowers in side decorations pattern in Mogao grottos Cave 45 & 46 [J]. Art & Design Research, 2016(2): 71-76.

[39]徐宁, 袁宣萍. 唐宋文人意趣影响下的编织茶具研究[J]. 浙江理工大学学报(社会科学版), 2018, 40(3): 258-264.

XU Ning,YUAN Xuanping. Research on braided tea sets under the influence of literatis interests of Tang and Song dynasties [J].Journal of Zhejiang Sci-Tech University (Social Sciences Edition), 2018, 40(3):258-264.

[40]周密. 齐东野语[M]. 张茂鹏, 点校. 北京: 中华书局, 1983: 93-101.

ZHOU Mi. Qi Dong Ye Yu [M]. Proofed by ZHANG Maopeng. Beijing: Zhonghua Book Company, 1983: 93-101.

[41]陶宗仪. 南村辍耕录[M]. 李梦生,点校.上海: 上海古籍出版社, 2012: 150-151.

TAO Zongyi. Nan Cun Chuo Geng Lu [M]. Proofed by LI Mengsheng. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 2012: 150-151.

[42]顾春华. 中国古书画装裱形制与丝绸使用规律研究[J]. 艺术设计研究, 2017(3): 112-120.

GU Chunhua. A study of ancient Chinese mounting form and the use of silk [J]. Art & Design Research, 2017(3): 112-120.