基于下卧软土斜坡的桥台变形综合监测及治理分析

■申晓彤

(福建省交通安全质量监督局,福州 350001)

1 前言

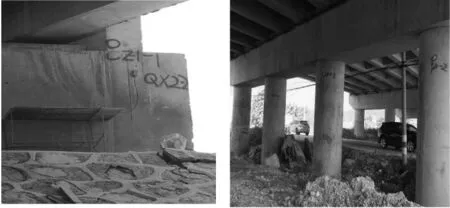

经多年运营,国省干线联六线某大桥桥台处出现混凝土开裂、掉块、桥梁支座错位、桥台土体隆起等工程病害(见图1~2)。该大桥梁跨越河沟及省道,场区属剥蚀微丘及冲海积平原地貌,6号台靠近山侧,坡体残坡积土,下伏花岗岩及其风化层;0号厚层软土。两侧桥台及桥墩采用桩基础,以中风化花岗岩为基础持力层。上部构造采用5×25mPC连续T梁桥,桥梁全长129m。下部构造桥墩采用柱式墩、基础为桩基;桥台为肋台配桩基础。

为了及时了解和掌握桥台动态变形发展情况,为治理措施提供依据,对大桥桥台及软土深层变形进行综合监测。

图1 现场工程病害(桥台开裂、支座滑移)

图2 现场工程病害(桥台变形悬空)

2 综合监测方法及设备

2.1 监测方法

2.1.1 桥台及墩柱位移监测

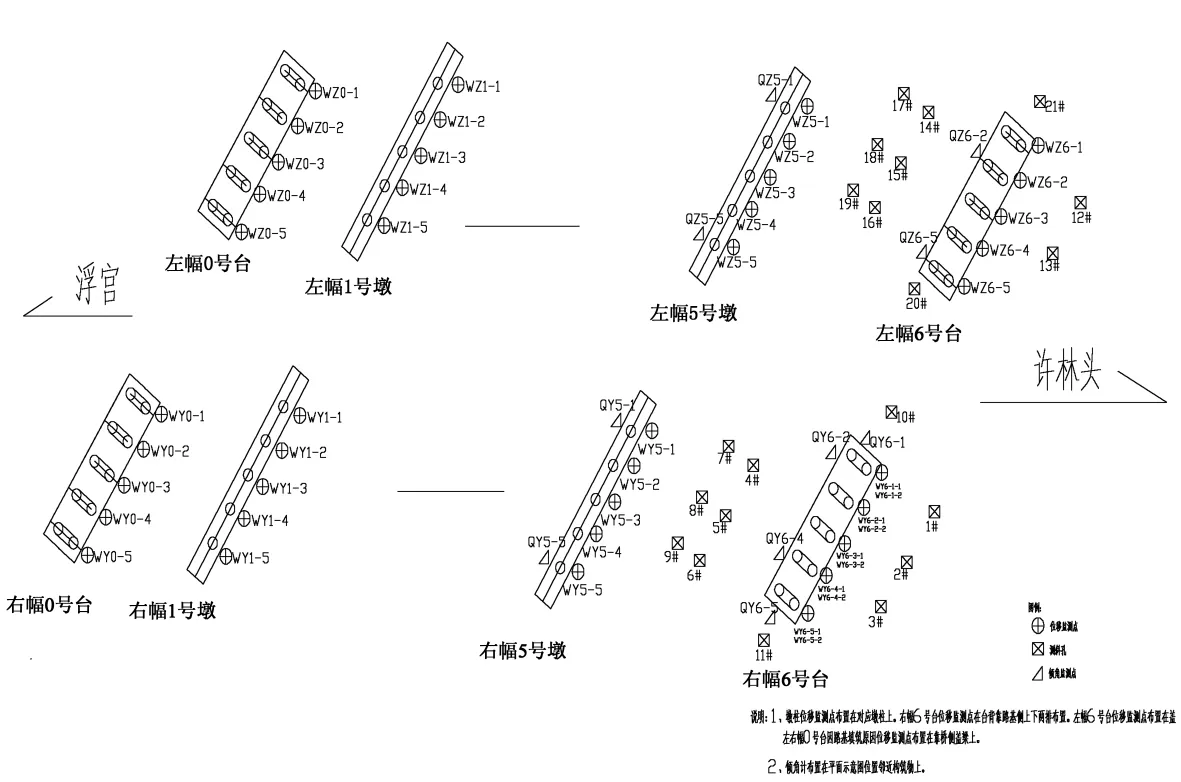

根据结构物特征设计布置48个位移监测点,分别在左右幅6号桥台、左右幅0号桥台及左右幅5号墩柱、左右幅1号墩柱上。选择粘贴反光片的方式进行布置监测点(如图3)。通过全站仪对监测点的坐标变化情况进行测量,监测桥台及墩柱位移。

图3 现场位移监测点布置图

2.1.2 倾角监测

台背位置为填方路基,路基填筑施工可能会对附近桥台产生影响,利用倾角仪测试法监测可以及时反馈桥台及墩柱受到的影响情况。设计布置了18个倾角监测点,左幅6号台、左右幅5号墩柱、左右幅0号台、左右幅1号墩柱分别布置两个,右幅6号台布置了4个,如图4所示。

(1)倾角仪测试法主要工作原理

将固定式倾角仪安装在桥梁结构物上,当结构物发生变形,倾角仪可以测量出结构物相对于重力轴线的倾角,使用安装位置的几何尺寸,就可以推算出结构物监测点位移情况。

(2)测量及安装方法

固定式倾角仪安装通过膨胀螺栓直接固定到结构体上,也可以在结构体上先搭建一个平台,使用三角支架和铁板,倾角仪再固定到平台上。现场可通过电脑使用相关软件直接进行测试,利用电脑接触的RS485转换器测量。

图4 现场倾斜计监测点

2.1.3 深层土体水平位移监测

由于淤泥土抗剪强度低,随着荷载的施加,淤泥层有可能在荷载作用下发生剪切破坏而侧向挤出,从而导致地基失稳。埋设测斜管可监测软土层在荷载作用下不同深度处的侧向变形情况。

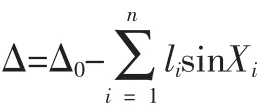

(1)仪器设备

采用由测斜探头、读数器和测斜管组成的测斜系统进行。测斜管是一种可精确地测量沿垂直方向土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器,拟采用目前广泛应用的高精度测斜管(规格 70,外径:φ70,内径:φ59,导槽宽:5.4,导槽深:2,管长:2m 或 4m,壁厚偏差:≤14%,导管扭角:≤0.2°/m)。

测斜管的工作原理是根据摆锤受重力作用为基础测定以摆锤为基准的弧角变化,从而计算土体在不同高程的水平位移。当土体产生位移时,埋入土体中的测斜管随土体同步位移,测斜管的位移量即为土体的位移量。一般先在土体中埋设一竖直、互成90°的4个导槽的PVC测管,测管在土体中受力变形,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,放入测斜管内的活动测头,每间隔一定距离测出的量是各个不同分段点上测斜管的轴与垂直线的夹角倾角变化 ΔXi, 而该段测管相应的位移增量 ΔSi为:ΔSi=Li·SinΔXi,式中Li为各段点之间的单位长度。测得各分段位移后,可由测斜管底部或顶部为基准开始累加,求得任一高程处的实际位移数值。

当测斜管埋设的足够深时,管底可以认为是位移不动点,管口的水平位移值Δn就是各分段位移增量的总和:

在测斜管两端都有水平位移的情况下,需要实测管口的水平位移Δ0,并向下推算各测点的水平位移值Δ,即:

测斜管可以测单向位移,也可测双向位移。

(2)布设方法

用钻探成孔法钻孔至设计孔深,要求测斜管嵌入软土下相对稳定层不小于2m,以作为嵌固端。在清干净孔内淤泥后,放入测斜管,管侧用细砂等材料回填,且充填物的变形模量介于槽管和周围土层之间,如图5。

图5 测斜管测量原理及埋设示意图

(3)测量方法

测量时,将活动式测头放入测斜管,使测头上的导向滚轮卡在测斜管内壁的导槽中,沿槽滚动,活动式测头可连续测定沿测斜管整个深度的水平位移变化。

(4)监测资料的整理、分析

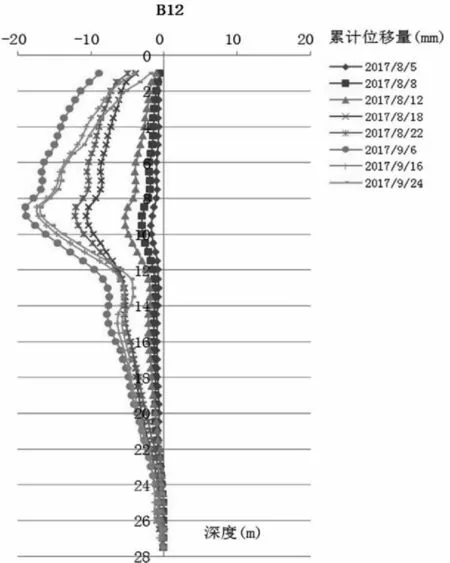

根据观测数据绘制位移-深度曲线。绘制时以孔底为基准点,并分析不同土层间的水平相对位移,计算土层不同深度的侧向位移及其位移速率,分析其潜在破坏面和稳定性。本次监测共设计布置22个测斜孔。

2.2 监测设备

监测工作所使用的仪器设备见下表1:

表1 仪器设备概况表

3 现场监测情况及数据分析

3.1 现场监测情况

按处理方案进行综合整治后,于2017年9月6日至2017年9月25日间再进行第二阶段工后效果监测。

3.2 桥台变形处治前监测及数据分析

布置在桥台及墩柱各监测点的纵向位移较小,未见明显发展。

水平位移监测结果显示:6#承台上各位移监测点的位移有发展,最大累计水平位移量8.1mm(监测点WZ6-4,左幅6#承台(盖梁));0#承台监测数据显示本阶段位移有发展,最大累计水平位移量5.5mm(监测点WZ0-1,左幅0#承台(盖梁))。通过对布置在6#、0#桥台上的位移监测点的监测数据总体分析,各位移监测点数据显示位移发展趋势是由6#桥台向5#桥墩的方向。

(1)测点位移监测结果分析:由于桥台卸载,加上原桥台已位移较大(伸缩缝已基本达位移极限),目前变形量已较小。但如不及时处理,结构次应力加剧,结构破坏不可预见。

(2)各倾角监测点数据显示:本阶段各倾角监测点的倾角数据有存在波动情况,6#承台倾角监测点QZ6-2(左幅 6# 承台)、QZ6-5(左幅 6# 承台)、QY6-1(右幅 6# 承台)、QY6-4(右幅6#承台)的倾角存在变形发展,倾向朝向桥梁方向。QZ6-5(左幅6#承台)的倾角最大,最大倾角为540"。

(3)倾角仪监测结果分析:该监测数据仅作为总体变形趋势分析。桥梁承台倾角有所变形,且左幅较大,说明左幅墩柱及桥台仍在受力,变形有所发展。

由表1可知,相对原生产菌株,新菌株的种曲孢子数平均降低14.6%,圆盘制曲成曲孢子数平均降低46.29%,同时中性蛋白酶提升38.46%,谷氨酰胺酶提升18.25%,淀粉酶方面表现出了明显的优势,与筛选时的结果一致,论证了该菌株在制曲质量方面的突出优势。

(4)深层水平位移监测数据显示:深层水平位移监测孔 A1、A2、A3(布点位置:右幅 6# 承台(台背))浅部土体范围水平位移仍在发展;深层水平位移监测孔A6(布点位置:右幅6#承台桥下)距孔口约7.5m深度范围位移有发展;深层水平位移监测孔B15(布点位置:左幅6#承台桥下)距孔口约9m深度范围位移有发展。

(5)深孔位移监测结果分析:由于埋置时间较短,目前主要反映位移发展的深度位置,位移量较小。各项监测数据结果显示6#承台仍存在着变形发展趋势,整体处于不稳定状态。

监测数据及曲线详见图7~10。

3.3 桥台变形原因分析

根据深孔位移监测钻孔显示,综合所有监测数据及现场变形情况,初步分析桥台变形主要原因:6#台靠近山体,从6#台往5#墩方向软土由薄变厚,软土厚度从2.3m变厚至11.4m,即软土存在下卧硬层斜面,在高填方荷载作用下,软土发生蠕移,进而引起结构变形。

图6 综合监测点布置示意图

3.4 针对桥台变形的综合处治方案

针对现场情况结合对监测成果的分析,为保证桥台地基及桥梁结构的稳定安全,采取以下措施进行处理:

(1)左右幅 6#承台周边与5#墩柱之间采用3排搅拌桩施工,形成帷幕,限制该段深层土体的侧向移动。

(2)对6#承台与桥下下穿公路之间缓坡反压。

(3)台背后路基填方采用轻质泡沫混凝土填筑,减小路基填土自重对承台的侧向土压力。

(4)已出现的病害情况,6#承台上部盖梁结构部分重筑,承台进行计算并加固补强。

(5)加大监测周期,并结合现场施工处理情况针对性进行监测。

3.5 桥台变形处治后监测数据对比分析

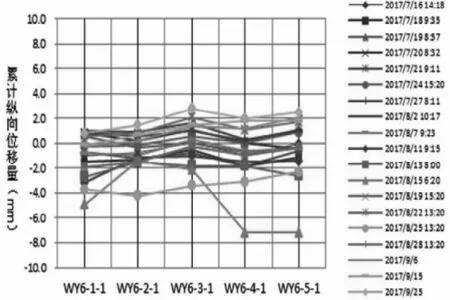

布置在桥台及墩柱各监测点的纵向位移未见明显发展,处治后变形已趋稳定,如图7所示。

图7 右幅6#承台纵向位移量-时间曲线图

(1)水平位移监测结果显示:6#承台上各位移监测点本阶段的位移发展程度较小,最大累计水平位移量为9.1mm;0#承台监测数据显示本阶段位移未见明显发展,最大累计水平位移量为4.8mm。处治后变形已趋稳定(见图8)。

图8 右幅6#承台水平向位移量-时间曲线图

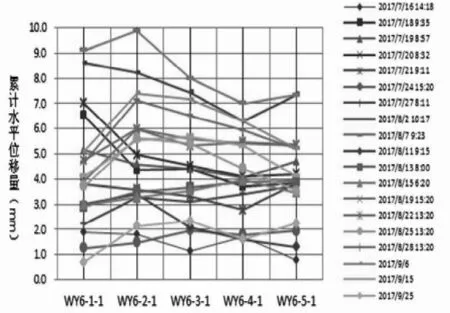

(2)各倾角监测点数据显示:本阶段各倾角监测点的倾角数据有存在波动情况,处治后变形已趋稳定(见图9)。

(3)深层水平位移监测数据显示:深层水平位移监测孔 A1、A2、A3(布点位置:右幅 6# 承台(台背))本阶段由于施工处理原因管口以下3m左右均有破坏,管口数据有波动,深部土体未见位移发展;本阶段大部分位移监测孔呈土体蠕动变形状态,处治后变形已趋稳定(见图10)。

图9 右幅6#承台倾角-时间曲线图

图10 深层土体水平位移-深度-时间曲线综上所述,处治后基本达到预期效果。

4 结论

(1)通过深孔测斜钻孔地层分析,结合监测数据及现场变形情况,初步分析桥台变形主要原因:6#台靠近山体,从6#台往5#墩方向软土由薄变厚,软土厚度从2.3m变厚至11.4m,即软土存在下卧硬层斜面,在高填方荷载作用下,软土发生蠕移,进而引起桥台结构变形。。

(2)通过对综合监测数据分析,确定桥台结构变形原因,制定有效的综合治理方案,并以监测及验证处理效果,实践证明是有效可行的,为类似工程提供参考。

(3)桥台倾角监测作为一种新监测方案,还存在一定争议,但因本桥台抢险工程的特殊性,治理后运营良好,还需结合桥台墩柱结构的变形及受力机理,对该监测数据作进一步研究。