城市雨水塘生态风险评价方法

陈 垚,甘春娟,张 彩,袁绍春,朱子奇

1.重庆交通大学水利水运工程教育部重点实验室,重庆 400074;2.重庆交通大学国家内河航道整治工程研究中心,重庆 400074;3.重庆交通大学河海学院,重庆 400074;4.重庆市市政设计研究院,重庆 400012)

城市化导致流域不透水下垫面急剧增加,造成受纳水生态系统的水文、物理化学和生物发生显著扰动[1]。为缓减雨水径流产生的不利影响,相关国家提出并实施了一系列雨水最佳管理措施(best management practices, BMPs)。其中,雨水塘因其具有水文削峰调控和污染控制能力,并可实现景观游憩、地下水补给、水生栖息地等生态服务功能而成为有效的BMPs之一[2-4]。由于雨水塘补水水源主要来自地表径流,其水文特性受气候条件影响显著;同时,由于其沉积物在城市不同开发阶段受流域瞬态性的驱动(如城市开发初期和后期地表径流携带的沉积物浓度显著不同)而呈现出动态属性,使其不同于其他城市水体特征。此外,雨水塘常受高径流量的雨水、沉积物、化学物质与微生物等多重风险源的干扰与损害[4-6],使得雨水塘营造的水生及其陆缘生物栖息地的质量状况受到不断关注[2,7]。作为雨水管理设施和生态栖息地实现其生态功能目标的同时,雨水塘还可与相应的人类活动产生的干扰进行耦合,导致人地作用自驱动机制并形成生态陷阱,最终表现出生态脆弱性和易损性[7-8]。虽然大量研究证实雨水塘可提高城市区域生物多样性并实现生物物种的保护[2,4,9-10],但其对污染物的滞留与净化能力具有高度变异性,在特定环境条件下反而存在污染物富集风险[6,8,11]。相关研究者也开始质疑雨水塘中底泥污染物的归趋,并指出其已严重影响雨水塘的预期功能目标,甚至对周围生态系统产生不利影响[6,12]。

对雨水塘沉积物质量进行科学评价可准确掌握雨水塘系统处理城市雨水径流过程中潜在的生态风险,并辨识风险受体对环境胁迫的响应关系。但由于雨水塘水体沉积物具有动态属性,导致雨水塘沉积物质量评价过程具有复杂性。虽然相关研究已开始关注雨水塘中沉积物存在的环境风险问题,但对于雨水塘生态毒理学方面的研究仍非常有限[7,13],以致生态风险研究结论相对模糊,难以归类分析。目前雨水塘生态风险评价在方法上尚缺乏一致性与特异性,迫切需要提出雨水塘生态质量监测、评价与维护管理的综合性标准方法体系。

城市水体生态风险评价常采用沉积物质量评价“三元法”(sediment quality triad,SQT)[14-16]和生物评价法2类方法。其中,生物评价法主要用于诊断环境条件胁迫响应,如加拿大水生生物监测网络(The Canadian Aquatic Biomonitoring Network,CABIN)[7]、澳大利亚河流无脊椎动物等级数量平均水平(Stream Invertebrate Grade Number Average Level,SIGNAL)指数[17]、欧盟水框架指令(Water Framework Directive,WFD)[18]和英国的河流无脊椎动物预测与分类系统(River Invertebrate Prediction and Classification System,RIVPACS)[19-20]等。SQT主要基于沉积物化学与毒理的实验室检测分析,以及底栖生物群落结构的野外监测评价,已成为沉积物质量评价中科学基础最完备、应用最广泛的综合评价方法,包括化学、毒理和生态3个基元。该方法融入了证据权重、生态风险评价等方法的基本原理与手段,更关注污染问题,主要用于评估污染物等潜在不利因素所可能引发的生态风险[14-16,21]。这2类方法均采用底栖生物作为生态评价终点,评价结果均与参照站位(即未受人类活动干扰或受干扰影响最小的站位)有关。SQT很大程度依赖于参照站位的可获性,而CABIN、SIGNAL指数等生物评价法则完全依赖于参照站位的选取,并要求选取受人类活动影响最小的站位。参照站位的选取不仅影响生态风险评价值,还可影响环境质量修复目标的识别与定义。城市人工静态水生态系统(如雨水塘)在参照站位选取上往往存在较大的困难,需要寻求其他方法以消除或减弱评价方法对参照站位的依赖性。因此,研究雨水塘生态风险评价方法有助于提高对这类特殊系统生态属性与功能的识别与掌握,以满足质量评价与管理需求。

为此,笔者从回顾城市雨水塘生态风险评价研究进展出发,针对参照站位选取问题着重分析了现有生物评价法存在的局限性,并从自净能力(self-purification potential,SPP)和生物多样性保护能力(biodiversity preservation potential,BPP)2个角度对雨水塘的生态质量目标进行了功能定义,在此基础上,介绍了寡毛类动物指数法(oligochaete index methodology,OIM)结合其三基元(即OIM-SQT)的综合评价方法,并对该方法在生态质量目标概念框架中的应用前景与研究领域进行了展望,以期为我国海绵城市建设中雨水设施营造的生态系统质量评价与管理提供参考。

1 城市雨水塘生态风险评价研究进展

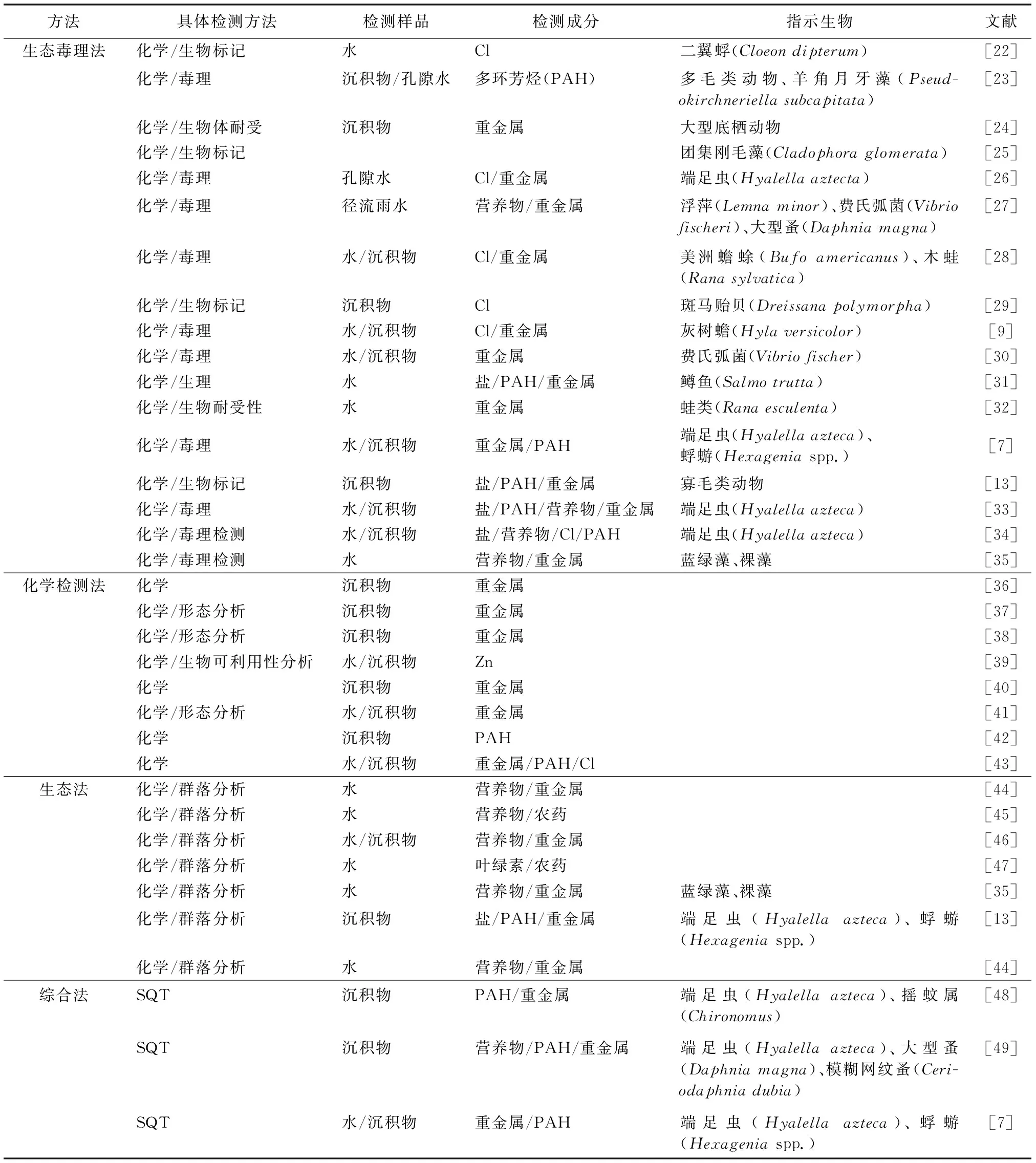

虽然城市雨水管理设施具有生态属性,但目前鲜见雨水塘采用的生态风险评价法能直接表征生态完整性概念的相关研究报道。大多研究采用的方法仍集中在单/多物种的生态毒理法、水体/沉积物污染物化学检测法、生物群落特征分析的生态评价法或多学科交叉的综合法(表1)。

表1 2006—2016年雨水塘生态风险评价方法相关研究Table 1 Studies addressing the ecological risk assessment of stormwater ponds within the last 10 years (2006-2016)

1.1 生态毒理法

生态毒理法可有效检测出污染物对某些生物的潜在毒理效应,已成为预测风险出现概率及其可能产生负面效应的最佳方法[50-51]。虽然该方法已形成标准化操作规程,研究结果具有良好的可重复性,并可用于结果比对与释因分析,但在实验室模拟条件下得出的毒理结果难以外推至多风险源的生态系统[52]。同时,实验室毒理检测这一传统生态毒理法并不能用于评价生态系统的主要组分[53]。针对上述研究结论,笔者整合相关文献分析后认为:(1)环境中群落生态因子可影响物种的毒理效应,如物种密度效应、捕食、种间/内竞争等相互作用强度,物种功能的生物放大效应与次生毒性作用及其在食物链中的位置。(2)毒性随物种生命周期特征而发生变化,尤其是可通过生物个体发育效应及其耐受性、生物累积性等暴露史来改变物种的生理特性;(3)由于目前难以对生态关联性进行准确定义,在选择鉴定生物时往往基于可操作性因素(如易采集物种、稀有物种[19]),并未考虑其生态关联性;(4)在实验室检测时通常对一些模拟条件进行适当修正,如适当更改了微生物的生物有效性及其暴露情况,导致不同实验条件下污染物或其他环境因素及其产生的效应均与野外实际生境条件显著不同。

为避免上述研究方法存在的缺陷,表1中的相关研究者尝试采用生物标记法、野外生物积累实验法等其他生态毒理法对雨水塘进行生态风险评价。虽然生物标记法可作为单一压力源或一般性环境压力源的诊断与风险预警工具[22,50-51,54],但该方法多数基于单一物种,研究结果并不能直接外推至种群、群落和生态系统水平[14,54]。野外生物积累实验法虽可反映出真实的生境条件,并能很好地对污染物的生物可利用性及其迁移能力进行表征,但该方法受物种特异性的调控作用影响,特别是当沉积物与生物体内污染物浓度的相关性较差时调控作用较为明显。同时,该方法的实验结果具有高度变异性,易受生物类型、污染物种类与环境条件的影响[55-56]。

1.2 化学检测法

目前,大多数研究根据相关标准规定的限值,采用化学法对水体或沉积物中的污染物浓度进行检测与对比分析,以解决雨水塘潜在毒理效应的表征问题。该方法可用于识别环境污染源、类型及其严重程度,但由于污染物本身不会直接显现毒理效应,有时甚至存在多种污染物的联合毒理效应,仅凭有限的化学检测数据并不能对一个完整生态系统的生态质量进行准确评价[14,57-58]。为解决这一问题,研究者采用更精细、更昂贵的化学检测方法对化学物质进行分析,如利用分级萃取法对痕量重金属的形态进行萃取分离。改进后的化学检测法可对生物群落中污染物可生物利用量与迁移能力作出准确的预测性评价[38,59],但其检测成本昂贵,操作程序也较为复杂。

1.3 生态评价法

目前关于雨水塘生态风险评价法的研究中,作为环境条件胁迫响应的指示生物方面的研究较少。针对雨水塘因青紫细菌爆发而引起严重腹泻的水质安全问题,以及因藻类爆发引起的水体富营养化风险问题,相关研究者对浮游动、植物等水栖生物群落进行了时空监测[44-45,47,60-61],并从生物角度考察了生物群落特征,为雨水塘的性能评价提供了科学依据[60-61]。但这些研究尚未识别出并确定生物群落表观变化的特征污染物。由于受目前污染物检测水平的限制,在对非生物特征进行对比分析时,检测数据难以解译生物响应关系,甚至在生物群落中造成检测结果具有高度变异性[2,46,62-63],并出现检测结果不支持其他证据权重的现象[13]。

1.4 综合评价法

为提高雨水塘质量评价水平,研究者尝试采用多学科交叉的综合评价法,如在SQT证据权重模型中结合从沉积物化学分析、毒性鉴定和原位生物生态监测等获得的多证据权重进行分析。虽然该方法可较好确定生态系统的质量状况,但原位生物损害终点与毒性程度常表现出与水体或沉积物中的污染物浓度不相关[13,48-49]。可见,该方法仍难以识别出生物群落的干扰因子,最终影响雨水塘生态质量评价的准确性。为此,研究者采用寡毛类、摇蚊科等大型底栖动物类群对生物群落进行了分析,并认为这些具耐污能力的生物对干扰因子不敏感[7,48-49],可作为原位生物损害终点。但生物群落分析常因环境条件的异质性产生多压力源的交互作用,影响评价终点生物响应结果,并使群落分析显得异常复杂[64]。

可见,单一的生态风险评价法仍主要集中在雨水塘生态损害的识别定义研究上,而这已严重阻碍了雨水塘生态风险评价的准确性、生态质量预期目标的确定以及用于改善雨水生态质量的可持续管理措施的制定。若多学科综合评价法能解决生物群落分析的异质性问题,利用基于原位生物损害终点(如底栖生物)的生物评价法准确解译原位生物生态组分信息,便可对雨水塘生态风险进行准确评价。

2 基于底栖生物的生物评价法的局限性

沉积物-水界面上的底栖生物可反映沉积物的所有暴露途径,适合作为沉积物质量的指示生物。同时,底栖生物受栖息地的物理与化学性质的影响,其丰度、多样性与组分可作为鱼类、鸟类等位于较高营养层的生物调控因子,也可作为一个重要的水生态健康评价因子。因此,原位底栖生物群落分析可有效识别污染条件下沉积物中底栖生物的损害情况,如表观数量的变化情况[57],最终确定底栖生物与环境胁迫的响应关系。底栖生物群落分析虽为SQT法中的证据权重之一[14,15],但难以成为生态风险评价中最重要的证据权重。在实际应用过程中往往需要通过对监测站位与参照站位的底栖生物特征(如表征群落结构与成份的变量)进行对比分析,以评价底栖生物群落的响应结果,并识别出生态风险评价模型中的构成要素及其关键元素。

从城市雨水径流对水生态影响的研究情况来看,总体上缺少不同水生态系统下底栖生物对重度污染源的响应研究[7,13,54,56]。同时,参照站位与监测站位缺少必要的相似性,难以根据底栖生物“无响应”这一诊断结果直接推断出环境风险源对水生态系统“无影响”这一评价结论。野外监测站位内水生态系统的生物群落常受水文径流情势、栖息地结构、生物相互作用、能量来源与化学变量等多重因子的影响,并直接或间接受人类活动产生的胁迫因子所调控[8,17,35]。多重因子的联合效应决定了生物群落的生境条件,从而造成生态系统干扰性输入与防御(自净)机制间的差异性[8]。同时,各因子相互依赖产生损害或保护效应。因此,进行城市水系统生态质量评价时将所有损害效应归因于同一类因素(如化学变量)显然是不恰当的。而选取的站位不适合作为监测站位的参照分析可能是由于栖息地的高度异质性[65]、其他交互作用因素[56-66]或仅仅是由于某些特定生物群落或特殊生态系统自身并不存在合适的参照站位[67]等原因造成。

通常而言,参照站位应从生境类型(即水文、物理化学和生物特性)相似并具有可比性的站位中选择人类活动干扰最小,或胁迫因子产生影响最小的站位作为参照条件,并通过与监测站位进行对比分析来确定生态系统不可接受的损害范围[67]。该方法为目前应用最为广泛、实施方法比较成熟的参照条件确定方法。但由于城市化过程对城市区域内所有水生栖息地系统产生了人为干扰,导致城市雨水塘形成了独特的生态系统与服务功能。显然,在这种条件下难以找到合适的参照站位。同时,参照站位的选择必须涵盖监测站位所获取的相关属性,而作为约束性极强、受多重环境压力源胁迫作用且人为营造的栖息地,难以与理想的自然生态系统进行比较。此外,人为营造的雨水塘生态系统较新,特别是在修建过程中几乎无栖息生物,并且生物群落的演替过程受塘龄影响,导致其与自然水体形成的栖息地在底栖生物群落与生态功能水平上存在显著差异[56,60]。因此,识别并掌握城市雨水塘独特的生态特征与服务功能,有助于提高生物监测及其管理水平。而这一过程首先应解决一个关键问题:在“相似区域”内如何选取一个具有“相似特征”的参照站位,并根据质量目标的定义确定站位改变或影响特征,从而识别结果存在的差异性?在理想情况下,应识别出研究区域干扰前的条件,对单因素的前、后变化信息进行解译,并基于可获信息采用最佳专业评判(best professional judgment,BPJ)确定生态质量变化值[14]。当对比结果的差异性不显著时,应选择位于BPJ左侧的站位(即评价结果为最小响应)作为参照站位,并认为该方案确定的“可接受”条件同样适用于考虑生态和社会因素下的生态系统。而在最不利情况下,特别是出现无参照站位时,可通过对所有监测站位进行对比,并将影响最小的监测站位作为参照站位[65]。但该方法确定的参照站位可能会由于站位选择的差异性造成生态风险评价及其质量目标定义的多样化,并最终产生2类误差。其中,若选择的参照站位质量高于所要求的理论参照站位时,将导致对生态影响、质量目标及其修复措施的评价结果过高,从而产生A类误差;反之,则产生B类误差。对此,可采用选取多个参照站位的方法来减少监测站位与参照站位间因环境特征异质性所产生的结果差异[67]。在不增加B类误差的前提下筛选单一参照站位较为困难,往往选用多个参照站位;但采用多个参照站位进行生态风险评价时,则会由于研究持续时间和样本采集/分析量的大幅增加而导致实际操作难以开展。

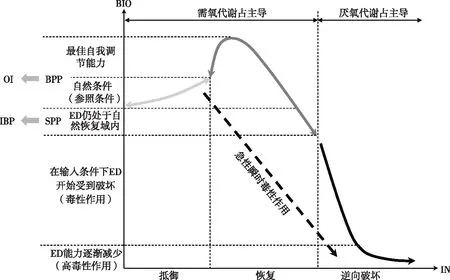

因此,当监测站位呈现出即便在消除干扰后也不再恢复至参照站位的原始状态时,最理想的方法是利用监测站位与参照状态的对比程度对质量目标进行定义。这主要是由于若生态损害超出其弹性边界,生态系统可表现出延滞特性[52]。这一结果表明,干扰后的生态系统不需完全沿逆向路径进行修复,而应向另一状态逐渐演化以实现生态修复,如将需氧代谢主导型的生态系统逐渐演变为厌氧代谢主导型。修复后的生态系统可通过生物群落的成份与结构差异性的分析对生态质量进行表征,最终确定这一修复目标是否具有可达性。

综上所述,目前仍难以探寻合适的参照站位并准确解译底栖生物所产生或缺失的响应信息;同时,质量目标定义的多样化也会导致评价结果出现误差。但这些问题已开始得到相关研究者的重视[68-70]。

3 基于生态目标的生态风险评价方法

3.1 生态目标的定义

城市雨水塘主要用于调控城市地表产生的径流量,处理污染物,并为水栖生物提供栖息地,从而实现城市化进程与生态系统保护间的平衡关系。因此,雨水塘的监测与管理首先应确定设施输入的径流量、沉积物与污染物浓度,然后通过相关调控与净化过程将其降至下游受纳生态系统的可接受范围内,确定水生生物无损害作用的环境条件并对其进行保护,从而实现雨水塘生态系统的功能目标。

TIXIER等[70]对城市雨水塘生态系统的2种功能进行了定义。其中,生态系统的第1种功能可定义为自净能力(SPP),反映了生态系统消纳所有输入物质的能力。雨水塘调蓄洪峰,防止水力侵蚀,可采用调蓄容积与滞留时间等参数进行水力调控。而在这些参数所确定的具体边界内,SPP可描述出营养物物质循环与污染物净化过程中生物(生物代谢)、物理(水文地貌过程、水交换动力学等)和化学(氧化还原电位、络合物、重金属形态)因素的协同作用,并使其具有时间与空间尺度效应[71]。生物质量状态的改善在空间尺度上可表示为雨水塘输入与输出物质间的差异性;而在时间尺度上则表示为雨水塘在实施修复计划前、后生物状态恢复的差异性。因此,SPP的质量目标可直接定义为生态系统功能的修复或保护,并使生态系统处于生态恢复域的边界内(图1)。该边界由最大环境压力源所确定,系统在该边界内可通过自我调节能力快速得以恢复而不改变其稳态结构。由于生态系统在恢复域内仍可维持一个可接受的生态条件范围,从而表现出最小的毒性效应,并维持系统的主要生态功能,即系统在恢复域内可表现出“生态防御”(ecosystem defences,ED)功能。而第2种功能可定义为生物多样性保护能力(BPP),即生态系统达到并维系最大可能生物多样性的能力,采用物种与过程丰度进行表示。由图1可知,BPP近似但不同于未受污染的静态参照系统所形成的生物多样性。

在图1描绘的城市雨水塘生态状况演替图中,SPP和BPP的概念界定显然与所采用的生物评价手段有关。而这些评价方法可对环境要素从未污染、轻度污染到严重污染这一变化范围进行梯度分析,并不受静态系统的类型所限制。因此,SPP/BPP的定义可有效避免因参照站位生态目标定义的多样化而产生的误差。

BIO—生物多样性;IN—生物适应能力;ED—生态防御;BPP—生物多样性保护能力;SPP—自净能力; OI—寡毛类动物指数;IBP—生物潜力指数。

3.2 OIM-SQT综合评价法

基于城市区域参照站位选取存在的问题,研究者开始探寻其他无需参照站位或对参照站位依赖性不强的评价方法[13]。法国致力于沉积物质量评价研究的学者提出了基于寡毛类动物类群分析的寡毛类动物指数法(OIM),并制定了标准化操作规程。该方法已成为欧盟水框架指令(WFD)下用于淡水湖泊生态质量评价的重要方法之一,并在城市水体沉积物生物质量评价中得到广泛应用[7,13,66,70]。OIM主要基于静态生态系统不同生态条件下的污染物梯度分析,可取代传统参照站位的对比分析法[7]。在雏形阶段,该方法提出了2个证据权重[7,13]。其中,第1个证据权重为基于寡毛类动物生物多样性计算得到的底泥生物潜力指数(index of biological potential,IBP),该指数与沉积物的生物同化与矿化能力存在显著相关性,同时寡毛类动物也受沉积物中有机物的影响。因此,IBP可作为湖泊富营养化程度的指标。静态型生态系统中有机营养物可通过沉积物矿化作用这一生态功能为初级生产者提供无机形态的营养物,还可通过食物链进行后续能量流动与物质迁移。其中,沉积物对营养物质的生物同化与矿化能力受自然条件或人类活动产生的环境要素影响。因此,与生态质量相比,IBP还可作为静态水体的另一生态功能指标对SPP目标进行定义与量化。第2个证据权重则采用寡毛类动物法,寡毛类动物类群与重金属等污染物浓度及其形态呈显著正相关[13,72-73],根据已知的污染物敏感性对寡毛类动物进行分类。掌握污染物敏感物种的相对丰度,即寡毛类动物指数(oligochaete index,OI)[66,70],便可对受污染损害或受自然因素限制的生态系统的生物潜力进行区分与界定,从而对BPP目标进行定义与量化。

结合目前利用OI指标,并根据物种特异性与污染敏感特征原理的寡毛类动物类群分析法的相关研究结论[7,13,70],分析认为OIM在静态水生系统沉积物生态质量评价中具有如下优点:(1)与历经空气-水体两相生命阶段的大型底栖动物类群不同,OIM仅涉及严格意义上的水栖生物,使其在整个生命周期内可贯穿于水生条件的暴露环境中,而不会受季节更替等时间变化的影响。(2)类群分类法和个体生态学可同时用于识别种群水平,并融入功能特征信息。特别是在种群水平上,寡毛类动物群落可表示为具有不同生态功能、对环境污染敏感等高度多样化的生物类群。即使在出现监测站位间类群分类组成重叠较低时,仍可采用种群特征信息分析法对底栖生物群落损害进行科学评价[74]。(3)寡毛类动物是雨水塘沉积物中最为丰富的类群之一,在一定程度上也保证了该方法的应用范围与可信度。(4)OIM主要基于淡水水生系统中广泛分布的周期性物种—寡毛类动物,因此,该方法在区域分布类群上并不会出现相同程度上的空间异质性,适用于不同类型的静态水系,甚至可直接移植于雨水塘的生态质量评价研究上。

基于OIM的优势,TIXIER等[7,13,70]在OIM与SQT的基础上,提出了用于雨水塘沉积物生物评价的OIM-SQT法。研究结果证实,该方法在缺少有效参照站位的情况下仍可获取污染效应的证据权重,并能很好地对生物质量状况进行定义与量化。因此,OIM-SQT法特别适用于缺乏有效参照站位的雨水塘生态质量评价,且在应用时只需确定雨水塘的IBP和OI值等证据权重,便可正确识别雨水塘的风险源,确定其生态功能目标。可见,基于OIM-SQT综合法的生态质量目标概念框架不仅可有效解决SQT评价结果对参照站位过度依赖的问题,还可为雨水塘生态系统的评价、预防与修复重建提供有价值的信息,有助于提高对城市雨水塘生态功能及其风险识别水平与管控。

OIM-SQT法获取的证据权重可用于多个研究领域[70]。(1)在基础研究领域,该方法可获取寡毛类动物的种群生态结构与环境要素中污染物敏感信息,还可掌握水体与沉积物中污染物特异性损害与多种污染物毒理效应等相关信息。(2)在研究开发领域,在雨水塘现有生态风险评价方法分析的基础上,通过引入污染梯度分析的概念,可较好地表征雨水塘生态风险评价中寡毛类动物与污染物浓度的相关性。同时,IBP和OI还可分别用于SPP与BPP功能目标的定义。(3)在应用领域,基于SPP/BPP生态目标提出的OIM-SQT法适用于雨水塘预防性措施与修复重建方案的制定。

4 结论与展望

生态毒理、化学检测、生态评价等单一生物评价法已难以适应人工营造生态系统的生态质量目标识别与可持续管理措施制定,而广泛应用的SQT综合评价法涉及化学、生态学、毒理学等多个学科,其发展有赖于上述学科及其交叉学科的共同发展。在这些方法中,城市水生态系统中合适参照站位的选取问题已成为生态风险评价的研究瓶颈。为改进静态水生态系统的评价方法,提高评价结果的准确性,并降低对参照站位的依赖性,甚至取消参照站位,今后应从生态目标定义方面入手,进一步对现有的方法体系进行改进,确定具有独立生态学功能的参数指标,以提出多学科交叉的综合评价方法。

在SPP/BPP生态功能目标定义框架内,采用OIM-SQT法不仅可强化SQT的评价结论,降低静态水生态系统沉积物评价的不准确性,较好解决沉积物质量评价缺少合适参照站位的难题与生物群落分析产生的异质性问题,还可用于识别与掌握雨水塘功能目标及其生态风险,制定预防性措施与修复重建方案。特别是该方法引入了功能性的生物监测指标,弥补现有结构性生物监测方法存在的缺陷,有效提高了评价结果的生态关联性。今后应重点对该方法进行验证性研究,并提出标准化和业务化的操作规程。