福利国家分配系统内部变迁的路径打破:基于经验和指标检验

对于福利国家分配系统内部变迁的分析,基于历史制度主义,有两种分析路径:路径依赖(path dependence)和路径打破(path breaking)。这两种分析路径的主要差别在于:(1)对福利国家分配系统及其分配能力的变化属性。“路径依赖”方法认为,制度变迁能否实现基于变迁的成本,而制度惰性使得变迁成本随着时间推移越来越高,从而使得福利国家分配制度变迁的可能性越来越低;“路径打破”方法却认为,固有的制度惰性不仅仅取决于所谓“成本”,因而固有的制度路径可以被“打破”,福利国家分配制度的变迁是必然的。(2)研究方法的差异。“路径依赖”基于社会开支(social expenditure)的统计方法,而“路径打破”基于多维的理论框架或多层面的制度视角。故而在逻辑上,相对一元的方法易于描述一种可持续的和内卷的状态如路径依赖,而相对多维的方法易于描述一种发散性的状态如路径打破。

当前对于福利国家分配系统的相关研究,绝大部分运用路径依赖的分析。那么,路径打破的方法是否可行?它对于福利国家相关研究具有何种价值?本文将通过路径打破的分析方法,基于经验研究与指标检验来考察福利国家分配系统的内部变迁。

一、路径打破的新方法论

事实上,路径打破的分析方法就是针对路径依赖提出的,其核心论点是,制度的变迁是可能的,而并不像路径依赖所认为的那样,随着时间推移,制度变革的成本逐步提高,以致变革发生的可能性越来越小,只能沿着最初的制度设计延续下去。就福利国家分配系统的变迁而言,如果依照传统路径依赖的分析方法,那么政府干预将因其所具有的福利分配功能而不可避免地持续加强下去——但这无法解释为什么福利国家在其福利改革过程中大量私有化和减小政府干预功能的事实,如20世纪80年代英国的撒切尔改革和美国的里根改革;但这些改革本身又不完全是私有化的,其中伴随着大量的国家化特征,因而呈现一种更加复杂的变迁形态。我们只有运用路径打破的全新方法,才能对上述看似矛盾而又合乎情理的状况进行解释。

路径打破的分析方法本身可以被进一步拆解为三个层级变化:第一层级变化(first-order change)是政策工具的调整而不涉及政策目标,这是一种增量变化(incremental change)。第二层级变化(second-order change)是政策工具的变化而不仅仅是调整,但政策目标依然不变,这也是增量变化。第三层级变化(third-order change)则不仅仅是政策工具的变化,而是机制和目标的变化,以及范式的转变,这是一种迅疾式的变化(radical change)。[1]无论何者,都反映了路径打破方法的本质——变迁是可能的。

在路径打破分析方法的指引下,一些理论疑惑可能会豁然开朗。我们会发现,风靡一时的西方政治经济学前沿理论——“资本主义多样性”理论(Varieties of Capitalism),实际上就是建立在路径打破的三个层级基础上。协调性市场经济制度所创造的增量变化和自由市场经济制度所创造出的迅疾式变化之间的差异,构成了两种不同经济制度各自的重要特征。而资本主义多样性所体现出来的趋异性(divergence),正是路径打破的表现。

上述三个层级变化可以进一步细化为较高层级(higher-order)和较低层级(lower-order),并加以经验验证。例如,对于欧洲航空企业所体现出的制度趋异性问题。法国航空和德国汉莎航空就不如英国航空那么具有竞争性,因为前两者的企业运营属于较低层级,过多地拘泥于具体决策的制定如企业并购等,但后者更关心航线的运营由市场主导还是政府管制这样的较高层级,[2](P383)从而导致了不同企业竞争力的本质差异。但是在趋异之后,资本主义的不同制度似乎又表现出了稳定性而不易改变。因此,沃夫冈·斯特雷克和凯瑟伦·赛伦(Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen)认为恰恰是“资本主义多样性”理论无法解释制度变迁。[3]

那么,在分配系统领域,路径的打破又是如何表现的呢?我们可以用“双重化”(dualisation)加以描述。所谓“双重化”,就是把福利供给对象分为内部人和外部人,针对不同类型采取不同的福利供给方式,从而造成了福利分配系统的内部变化。这种方法不同于传统路径依赖基于统计社会开支的方法,其最大特点在于重构了分配系统内部变化的测量指标——筹资、服务供给和管制。[4](P1-13)原因在于传统测量方法在指标选取上的重大缺陷。一是社会支出的GDP占比,这正是路径依赖分析思路的基础;二是福利慷慨度(generosity)的统计,这是斯格鲁格斯(L. Scruggs)构建的一种比较类似于埃斯平-安德森去商品化指数的统计方法,其统计变量包括失业、疾病、养老金,以反映替代率和覆盖面等因变量。[5]

然而,传统方法的问题恰在于,社会支出的GDP占比数据和福利慷慨度数据都无法清晰阐明公私转化过程中的福利变化。那么,重构之后的指标测量得到了何种结论?

其一,福利改革并非纯粹的私有化或市场化,也不是雷声大雨点小,而是一个复杂的过程。在某一领域的私有化可能伴随着另一领域的政府加强干预。比如在筹资和服务供给领域的私有化改革,可能同时伴随着管制领域的政府干预的加强。[6](P211-221)因此,国家不是简单地膨胀或收缩,而应被理解为用不同的干预模式进行发展的混合福利政治经济形态。

其二,多数福利国家改革在养老金和失业政策上是私有化和商品化;在社区救助方面加强了公共责任,并同时允许公共服务供给中的市场竞争。医疗的公共供给减小,但公共筹资增加。

其三,福利国家的改革体现了“分离的集中”概念(divergent convergence)。这些福利国家的改革使其在政治制度层面上趋同(convergence at the institutional level),而社会政策手段则各异,且政策产出也大不相同。[6](P218)

其四,福利供给公私边界的模糊。[4](P11)福利的公共领域内出现了私人供给。如德国的失业保险既不由国家也不由纯利益驱动的企业提供,而是由复杂的法团安排提供。而公私领域间的转移则依据干预模式的不同而不同。政府减少公共供给,但政府同时有可能引入强制性的私人供给或将公共供给外包给私人供给者,并在严格的公共管制框架下管理。

可见,基于全新指标基础之上的路径打破分析方法,帮助我们重新认识了福利国家分配系统的变迁过程,即福利国家的分配改革绝不是单纯的政府干预加强或者相反地简单私有化,而是一个混合交织的过程,期间伴随着私有化与公有化(或者国家化)的杂糅。这意味着福利分配系统变迁的可能性的确存在,而那种所谓由于变迁成本过高而最终阻碍福利分配系统变革的说法是不能成立的。

二、“双重化”经验对路径打破方法论的支持

然而,上述基于“双重化”思路的重构指标的理论设想是否能够得到验证,而不仅停留于先验层面的逻辑推演?由是,我们选取社会保障、医疗卫生以及社会政策作为经验样本,对“双重化”思路进行验证。

就社会保障领域而言,我们以英国和德国在社会保障以及人力资本方面的双重转型为例。其最大特点在于“去工业化”时代发达国家失业保险减少的同时家庭政策的扩张。[7]这正体现了某一领域分配力度的减少伴随着另一领域政府干预力度加强的论断。“资本主义多样性”理论和雇主中心论认为,导致福利国家的市场经济制度变迁的一个重要因素是劳动力技术类型。[8]具有专业技术(specific skill)的劳动力由于制造业的减少而减少,同时具有通用技术(general skill)的劳动力随着服务业的扩张而增加,从而出现了大量的新型劳动力需求,而原有的劳动力供给不足以满足,于是妇女在这一波变化中满足了劳动力增加的需要,这就带来了家庭政策的扩张,因为劳动力市场上性别比例的改变会改变原有的工作-家庭平衡(work-life balance)。[4](P21-22)

就医疗卫生领域而言,我们以英国全民医疗、德国社会保险和美国商业保险三种模式为例,来分析医疗体系中的公私混合情况以及政府和社会之间的关系。[9](P132-146)诚然,关于医疗卫生是否属于公共品问题仍有争议。但对于英国这样在OECD国家中都属于高度自由市场化的国家,其医疗保障都是全面免费医疗体系,那么我们没有理由不承认医疗卫生至少具有基本的公共品性质。如果是这样的话,那么罗斯岗等人对医疗体系的分析则可以视作观察福利国家分配系统内部变迁很好的一个切口。

一是筹资。一方面,医疗总支出中的公私占比,从20世纪70年代后期到80年代中期,再到90年代中期,公共支出减少而私有支出增加,这说明了私有化的趋势。另一方面,公共支出占GDP的比重,从20世纪70年代初起始终在增加,并且公共支出占GDP的比重的增幅,大于GDP的增幅。何况医疗总支出公共开支减小的年份只是1980年到1995年间,即所谓私有化趋势的时长在1970年到2004年时段中也不占多数。因此,在筹资方面,不能简单论断是私有化的,只能说是相对私有化(relative privatization),即有私有化的倾向,但无绝对的“国退”现象。

二是服务供给。总体上,公共服务供给在多数福利国家是在减少。但要注意区分减少的原因。一种可能是在某一部门内部公私占比的变化。另一种可能是不同部门的权重变化,资源权重从公共或政府主导的部门转向私营主导的部门。而后一种情况则不能完全说明公共服务供给在减少,只能称之为隐性私有化(implicit privatization)。如澳大利亚、英国和丹麦,不仅是由于住院部门(inpatient sector)中私营医院的床位增加,而是由于原本就私营的门诊部门(outpatient sector)在服务供给中的权重增加了。再比如,假设某个国家,如果其公共服务供给指标在降低,这并不一定是公立医院减少而私立医院增加导致的,而有可能是牙医(dental sector)或制药部门(pharmaceutical sector)的数量增加了(在此国牙医是个体经营而制药部门是民营企业,故而都算作私营服务供给的指标),而牙医或制药部门的增加是因为病人需求增加,而不是公共部门的减少。因而即使公共服务供给指标下降了,也并不能说明私有化了。

三是管制。管制的混合性则更为明显。总体上,英国是国家性官僚制,德国是法团性,美国是市场性,但都融入了原本各自所缺乏的元素。但经验表明,在医疗管理上,英国的中央权力很多下放给了地方机构,如初级保健信托(primary care trusts),而住院部门的医院也在筹资和护理方面获得了更多自主权,因此其国家主义特性被地方机构和自主权所融合;德国从20世纪90年代起国家的干预性在增加,但其总体的法团特性不变;美国的私人保险从20世纪80年代起出现了模仿国家式集权管理的形态,同时国家试图扮演更重要的角色,虽然总体的市场形态不变,但融合了一些国家性的元素。

总之,在对医疗系统进行融资、服务供给和管理的考量时,我们发现医疗系统并非所谓市场化或私有化,而是朝着一种混合型模式在发展。而这种混合特征,无论是在筹资、服务供给,还是管制三个方面,国家在社会中的作用或政府在市场中的角色,都占据着相当重要的位置,也印证了在分配系统中政府的二次分配角色的加强,但其加强的实质不是“路径依赖”式的简单线性加强,而是“路径打破”式的较为复杂的波动性加强,它反映的是变迁的可能性。

就社会政策领域而言,我们以瑞典和法国的经验为例。瑞典近年来由中右翼的温和党联盟执政,采取了福利改革的新模式,被称为“瑞典模式”。其要义是,一方面,采取相对紧缩的调适,如减税——“政府于2005年废除遗产税,2007年废除财产税,2008年废除居住用地产税,削减劳工(尤其是低技能劳工)的税负”,[10]以及减少转移支付——“从失业援助到残疾福利的所有社会救济项目都不再如之前那般慷慨,福利期限缩短,申请条件也变得更加严格”,[10]以及增加了公私混合的成分——加强医疗保障的私人管理。但另一方面,加强教育和职业培训,并加强社会救助的力度——“在从早期教育到求职和职业训练的各个方面瑞典政府的支出都远远高于盎格鲁-撒克逊国家……根据OECD数据,瑞典最贫穷的1/5家庭中70%的孩子都享有政府提供的儿童保育和教育保障,这一数字在美国不到30%”。[10]

法国奥朗德政府时期,一方面,他赞同空中客车首席执行官路易·加洛瓦的改革报告,承诺减少公司的社会费用负担,并让劳动力市场更具弹性。但另一方面,他推出一系列左倾政策,如将个人所得税的最高税率提至75%,提高对公司、财产、资本所得和股息的税率,设定更高的最低工资,并试图提高获取养老金的年龄。[11]

这都符合基于“双重化”方法的路径打破思路对福利国家分配系统内部变迁的分析结论,即福利国家改革中某一领域的市场化很有可能同时伴随着另一领域中政府干预力度的加强,以及改革过程中公私边界的模糊化。

三、路径打破与政府能力的消长:检验与争议

通过上述分析可知,基于路径打破的分析,在福利国家改革过程中,政府在分配系统中的二次分配能力并未降低,而且反倒有可能是加强了,并且这种加强是以波动性而非简单线性的方式进行的。为了对前面的规范性结论进行验证,我们设定两个指标进行检验:一是政府的税收汲取能力,二是政府转移支付和消费的能力。

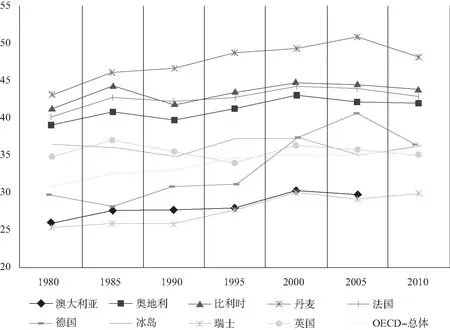

政府的税收汲取能力主要通过政府税收占GDP的百分比来衡量。政府的税收汲取能力,从很大程度上可以说明政府在国家社会关系中的位置,或者政府对市场的干预程度,以及政府的二次分配的强度。图1描述了1980年到2010年间OECD代表国家以及OECD国家平均的税收收入占GDP的百分比变化情况。由图可知,自20世纪80年代福利国家改革以来,福利国家的政府税收汲取能力总体上仍然在提高,并且这种提高是以波状形式进行的。这就说明政府在国家社会中的位置实际上并没有减弱,反倒是波状式增强,从而说明了福利国家分配系统变迁的确在发生,并且不是以简单线性增减方式发生的。

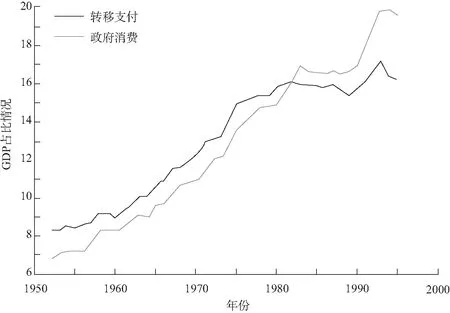

政府转移支付和消费的能力,也能从某种程度上衡量福利国家分配系统的变化情况和政府的二次分配水平的变化情况。图2反映了20世纪50年代以来,OECD主要国家的政府转移支付和消费占GDP的百分比变化情况。我们发现,政府的转移支付和消费能力始终在波状式上升。[12]这说明在福利国家分配系统中政府的二次分配能力在波状式提高变化,从而对那种认为政府福利分配能力只能沿着最初制度设计线性变迁甚至无法变迁的观点形成有力驳斥。

上述指标验证,无论是运用政府的税收汲取能力指标,还是政府转移支付和消费能力指标,本质上都是通过对政府能力的检验来度量政府福利分配功能的变迁。然而这类指标检验也具有局限性。美国学者尼尔·吉尔伯特(Neil Gilbert)就以福利国家转型为基线,对传统的福利国家理论进行批判,尤其是对福利国家分配系统变迁中看重国家以及强调政府能力变迁趋势的论断提出了质疑。

图1 1980—2010年间OECD代表国家税收占GDP百分比变化比较资料来源:笔者在OECD iLibrary数据基础上制成。

图2 1952—1995年间OECD十七国政府转移支付和政府消费占GDP百分比变化情况 资料来源:笔者在Iversen T (2001). The Dynamics of Welfare State Expansion: Trade Openness, De-industrialization, and Partisan Politics, in Pierson, P. (ed.). The New Politics of the Welfare State, Oxford: Oxford University Press基础上修改而成。

一方面是对福利国家分析中的趋同论(convergence theory)的批评。[13](P17-21)趋同论主要是对不同国家通过一系列相似的福利制度安排来应对社会变化,这种变化是非人力因素、客观因素导致的,但它用社会支出的GDP占比来分析福利政策是有问题的。一是它忽视了支出和需求之间的关系,较低失业率、较少老龄人口、较少单亲家庭、较少贫困人口的国家,其社会支出的GDP占比必然相对较低,但不一定是一个低福利国家;二是社会支出和赋税程度的关系,如果一国赋税过高,即使其社会支出较高,也不能必然说明该国在社会福利方面的努力程度更高。另外有研究表明,没有足够的定量数据支持趋同论的发生(虽然事实上有很多支持趋同论的定量研究,尤其是在福利国家生产系统的国际层面即全球化和社会政策的关系上)。[14](P427-460)

另一方面是对福利国家之间的分离性趋势(diverge and distinct regimes)的批评。[14](P427-460)如权力资源理论所表达的阶级之间差异导致福利分配差异的论断。这类理论强调人的因素(利益集团,阶级冲突等),强调社会政治过程,表面相似的制度模式反映了福利国家的不同类型,其较少关注结构因素而更多关注利益集团冲突以及政治动员过程所带来的不同福利国家制度发展。

而这种质疑本身,是基于对福利分配变迁可能性的认可,因为无论是趋同论还是分离论,事实上都是福利分配变迁的一种形式,因而对它们的质疑,主要是针对变迁方式而言,而并非变迁本身。

那么,有没有一种更好的度量福利分配变迁的可能呢?一种新的度量福利分配变迁的概念形态由此出现,即“从福利国家到赋能国家”(from welfare state to enabling state)(见表1)。“赋能国家”的概念,主要针对美国和英格兰的福利变化特征,具有公共供给的私人职能(public support for private responsibility)特性。其中,私人责任包括个人、市场和志愿组织,使市场和志愿部门代替了部分公共部门如政府的职能,扮演一定的社会保障供给的角色。[13](P16)因此,国家之“赋能”,并非指扩张国家权力或政府角色;恰恰相反,“赋能国家”的论证核心,是福利国家分配系统的市场化变迁,即通过政府和市场关系的变化来测量福利分配的变迁,而不是单纯通过政府能力的指标设定。

表1从福利国家到赋能国家

资料来源:Gilbert N. Transformation of the Welfare State—The Silent Surrender of Public Responsibility, Oxford: Oxford University Press, 2002.

具体而言,“赋能国家”包括四方面:(1)公共供给的私有化;(2)劳动力的再商品化;(3)重塑社会公平;(4)对马歇尔公民资格权利的讨论,引入了杜尔凯姆对公民资格的定义,更强调公民的责任(civic duties)。[13](P44)但这个药方本身,可能存在着无法调和的矛盾。一方面,“赋能国家”试图通过对分配系统的市场化和私有化来提高供给效率,但分配系统的本质属性就是政府的二次分配,因而对分配系统的市场化不仅是针对分配系统的逆向运动,且市场化势必会带来分配的不平等,从而造成贫富分殊的扩大。另一方面,“赋能国家”又试图恢复社会公平,但市场本身是无法解决社会公平问题的,这是由福利国家生产系统的商品性和市场性的本质属性决定的。

当然,“赋能国家”也涉及了市场化导向带来的一些问题,因此要在服务市场的前提下(serving the market)复兴公共领域(reviving the public sphere),加强某些方面的国家性服务(national service)等等。但是,如果不区分生产系统和分配系统,并对政府干预的角色问题予以明确定位,那种模棱两可的术语如“国家性服务”是无法解决问题的。

无论如何,“赋能国家”概念的提出,是对“路径打破”分析方法分析福利国家分配系统内部变迁的进一步运用。与通过指标设定度量政府福利分配能力不同,“赋能国家”明确提出了分配系统的市场化。在方法论上,“赋能国家”概念的提出是对既有经验的归纳总结,即用某一概念或模型来归纳经验。但其致命伤是,无法对分配系统市场化和社会平等之间的内在矛盾提供合理解释。

四、小结:不同条件下对路径打破和路径依赖方法论的选择

本文通过路径打破的分析方法,确证了福利国家分配系统内部变迁是可能的。结合传统的路径依赖分析方法,我们发现无论是哪种方法,都强调分配系统变迁中国家或政府能力并没有因为生产系统的市场化而减弱;相反,国家或政府的二次分配力度一直在加强。两种分析方法的区别关键在于政府能力加强的方式不同。传统的路径依赖分析方法认为,制度的选择具有一定排他性,因此政府的干预程度,某种程度上单调递增;而新的路径打破分析方法则认为,分配系统的变迁一方面呈现多维复杂性——某一领域的减弱会伴随另一领域的加强,或是公共领域出现了私人供给或私有化;另一方面呈现波动增长性——政府能力的加强不是简单增加而是在波动中增加。

进一步,通过设定两个指标,即政府的税收汲取能力,以及政府的转移支付和消费能力,我们对福利国家改革过程中政府能力的变化以及由此产生的分配系统的二次分配强度的变化进行了检验。检验结果也证实了前述观点,即政府在国家和社会中的位置并没有削弱,反倒是增强了,福利国家分配系统的二次分配能力也在加强,只是政府能力及其二次分配能力增强的方式不是简单递增,而是波动式增长。这说明福利国家的福利分配能力并非基于初始的制度设计而不得不发生路径依赖,甚至由此使福利分配能力变迁受到阻碍;恰恰相反,初始制度设计的路径是完全有可能被打破的,否则政府福利分配能力的变化不会呈现出波动式增长。

虽然有研究对指标的选取提出质疑,但这种质疑本身也并没有突破“制度变迁是可能的”这个逻辑框架,从而又进一步证实了路径打破方法论的合理性。明确这一点,对我们认识当前福利国家危机的实质及其破解具有方法论意义上的重要价值。

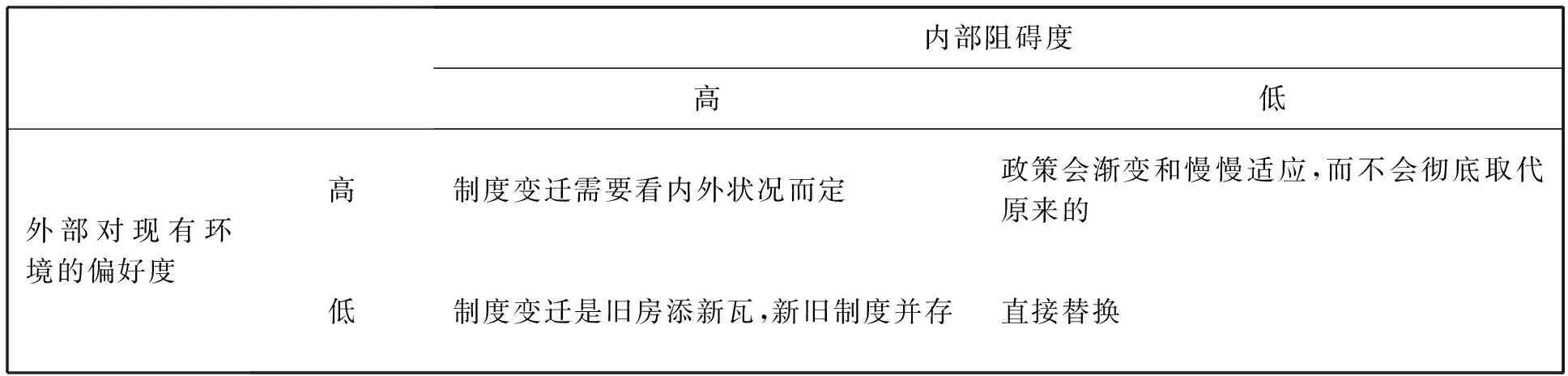

当然,路径打破方法论的发现,并不意味着对路径依赖的全面否定。事实上,在研究福利国家分配系统变迁的过程中,究竟是选取路径打破还是路径依赖,应当根据不同的条件来定,如根据内部和外部环境的状况来决定制度变迁的难易程度(见表2)。总体而言,内外部阻碍度越低,则制度变迁越容易,应当采用路径打破方法论来分析;内外部阻碍度越高,则制度变迁越困难,应当采用路径依赖方法论来分析。

表2制度变迁条件影响研究福利国家分配系统变迁方法论的选取

资料来源:笔者结合Hacker JS (2005). Policy Drift: The Hidden Politics of US Welfare State Retrenchment, in Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen (eds). Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, Oxford: Oxford University Press, P40-82自制。

因此,路径打破方法论,是在福利国家研究领域中对路径依赖的有效完善。如果说长期以来路径依赖思维统治了历史制度主义关于福利国家改革诸问题的研究方法,那么路径打破的出现本身就是对固有研究方法的一种“打破”;而这种“打破”并不意味着否定,而是使福利国家研究中的“独轮”行驶变为“双翼”齐飞,这或许可以让我们在相关研究中获得意想不到的收获。