D-二聚体在心血管疾病中应用价值的研究进展

李晓娟、李铁威综述,高冬花审校

作者单位:650000 昆明市,云南省阜外心血管病医院 检验科(李晓娟、高冬花);中国医学科学院 北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院(李铁威)

血管壁损伤、血液成份异常等激活体内凝血系统导致血栓形成,继而纤维蛋白溶解(纤溶)系统激活,纤维蛋白降解形成D-二聚体。D-二聚体可反映体内高凝状态和继发性纤溶亢进。近年来,多项研究表明D-二聚体不止局限于传统静脉血栓栓塞排除的角色,在心血管疾病的发病、不良事件预测中具有重要价值。

1 D-二聚体的来源及生物学特性

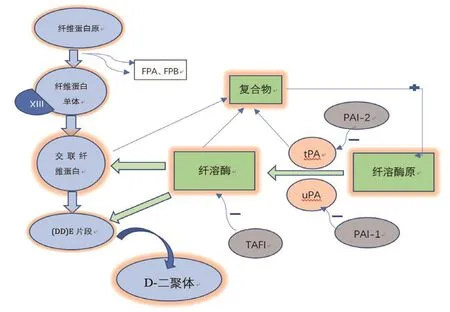

D-二聚体的形成机制与凝血和纤溶系统密切相关,主要经由以下几个步骤:(1)血管壁损伤导致凝血系统激活,凝血酶裂解纤维蛋白原(FIB)的N-末端纤维蛋白肽A(FPA)及N-末端纤维蛋白肽B(FPB)形成纤维蛋白单体,在凝血因子ⅩIII作用下相邻纤维蛋白单体的D-结构域接连形成稳定的交联纤维蛋白[1,2];(2)纤溶途径激活,内皮细胞释放组织型纤溶酶原激活物(tPA)和尿激酶型纤溶酶原激活物(uPA),使纤维蛋白溶酶原转化为纤维蛋白溶酶,此外,纤维蛋白溶酶原与tPA连接到纤维蛋白表面,形成的复合物促进纤维蛋白溶酶原活化,形成级联放大作用[3];(3)纤维蛋白溶酶使交联纤维蛋白D-E结构间的连接裂解[4],裂解产物中两个相邻的D结构非共价结合E片段形成(DD)E结构,纤维蛋白溶酶的蛋白水解作用进一步裂解(DD)E结构的E片段,形成D-二聚体(图1)[5]。

D-二聚体的形成过程受多种因素调控:(1)纤溶活化过程可被纤溶酶原激活的抑制因子(PAI)抑制,PAI为丝氨酸蛋白酶抑制剂,可抑制纤维蛋白与tPA及与uPA形成复合物,从而抑制D-二聚体形成;(2)另一个调控机制为凝血酶激活纤溶抑制物(TAFI),TAFI可使纤溶酶原与tPA等亲和力下降,抑制纤溶酶的产生,从而大大降低D-二聚体产生[6](图1);(3)血液成份异常:血小板微粒释放、血管性血友病因子(VWF)及凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)等成份增加,使血液呈高凝状态,促进D-二聚体形成[7];(4)D-二聚体在循环血中半衰期约8 h,经由肾脏、网状内皮系统清除[3,4]。

图1 D-二聚体的来源及调控因素

2 D-二聚体在心血管疾病临床应用价值

血栓是三大致死性心血管疾病(急性心肌梗死,脑卒中和静脉血栓栓塞症)的根源,在疾病的发生、发展中起到十分关键的作用。D-二聚体是纤维蛋白的降解产物,是凝血和纤溶系统活化的金指标,可间接提示血栓形成[3],D-二聚体在排除静脉血栓栓塞方面的临床应用价值得到广泛的认可[8]。此外,近年来随着D-二聚体在心血管疾病中的研究进展,使其在静脉血栓栓塞排除方面的特异性不断提升、在动脉硬化性心血管疾病、心房颤动、脑卒中、主动脉夹层等疾病中也具有重要临床价值,并得到人们的重视。

2.1 D-二聚体与静脉血栓栓塞症

静脉血栓栓塞全球每年新发1 000万人患病,成为继急性心肌梗死和脑脑卒中后主要血管性疾病[9],且发病率随着年龄增长呈指数增长[10]。深静脉血栓脱落后随血液循环进入肺动脉及其分支形成肺栓塞,并进一步导致心功能障碍,造成极高的死亡率[11]。D-二聚体对疑似静脉血栓的患者的排除具有重要的临床应用价值,可减轻患者行螺旋计算机断层摄影术(CT)肺动脉造影(CTPA)造成的经济负担[12]。近年来随着对D-二聚体的研究进展,提高了D-二聚体临床应用的阴性预测价值。研究表明,对疑似静脉血栓栓塞症的患者,根据患者试验前的血栓可能性评估,调整D-二聚体排除诊断临界值,可提高其阴性预测价值[3]。此外,对于高龄人群,D-二聚体假阳性率增高,大量研究证明基于年龄校正公式可提高D-二聚体阴性预测价值,但也有研究提出异议。Crawford等[13]的回顾性资料表明,对于高龄患者,D-二聚体浓度随着年龄增长而增加,其假阳性率增高[13]。大量研究表明,对年龄大于50岁的患者,D-二聚体基于年龄校正公式(患者的年龄×10 µg/L)校正,进而提高其在高龄患者中的阴性预测价值[8,14,15]。一项纳入3 465例受试者的大型研究表明,基于年龄校正的D-二聚体排除临界值对疑似肺栓塞患者的排除并无太多附加价值[16],为D-二聚体在高龄患者中的应用提出挑战。

此外,D-二聚体在静脉血栓风险及终点事件预测中具有新的应用。Cohen等[17]在一项纳入7 581例受试者的 MAGELLAN研究中表明,D-二聚体是静脉血栓栓塞症(VTE)发病的风险预测因子。同时,D-二聚体与VTE复发,患者短期死亡率具有显著相关性[18]。Keller等[19]的一项Meta分析指出,高水平的D-二聚体与血流动力学稳定的肺栓塞患者短期死亡率显著相关。

2.2 D-二聚体与动脉粥样硬化性心血管疾病

动脉粥样硬化性心血管疾病传统意义上是由动脉硬化斑块引起的心脏病[20]。研究表明,约75%的急性冠状动脉(冠脉)事件是由不稳定斑块破裂引起[21]。斑块破裂导致斑块内坏死核心物质外流,引起血流成份异常,凝血系统激活,凝血标志物与纤维降解产物浓度增加,如TAT、D-二聚体等[22,23]。近年来有大量临床研究报道了D-二聚体与动脉粥样硬化性心血管疾病的关系。在冠心病人群中,D-二聚体水平与患者年龄、性别及其他心血管疾病危险因素显著相关[24],而Folsom等[25]在一项纳入11 415例受试者、随访18年的研究中发现,D-二聚体含量与冠脉疾病的发病率仅有较弱的相关性。此外,D-二聚体在急性冠脉患者中有较高的基线水平。多项研究表明,与非急性冠脉综合征患者相比,D-二聚体水平在急性冠脉综合征患者外周血中显著升高,且急性心肌梗死后D-二聚体仍保持在较高水平[24,26]。同时,在以中国人群为研究对象中,D-二聚体在早期冠脉斑块不稳定性及狭窄程度的识别具有重要价值。Gong等[27]在一项大型研究中发现,D-二聚体与冠脉狭窄程度显著相关,且D-二聚体水平随冠脉病变数量增加而升高;在校正其他传统危险因素后,D-二聚体仍是冠脉狭窄程度的独立危险因素。

2.3 D-二聚体与心房颤动

引起心房颤动的潜在机制是心房肌多种病理改变导致心房肌重构和纤维化[28]。长时间的心房颤动造成血流动力学紊乱,促进血栓的形成和发展[29]。D-二聚体是凝血和纤溶系统活化的指标,间接提示血栓形成。同时,D-二聚物可作为评估心房颤动患者高凝程度的一个潜在有用指标[30]。D-二聚体在心房颤动患者中有较高的基线水平,并可预测心房颤动患者并发血栓及脑卒中的发生。Cervellin等[31]在一项回顾性研究中表明,心房颤动患者体内D-二聚体水平显著高于正常窦性心律者,且急性心房动颤患者体内D-二聚体水平显著高于慢性心房颤动患者[7],在成功电复律后D-二聚体仍保持在较高水平[32]。此外,多项研究表明,D-二聚体水平与心房颤患者左心房血栓发生率相关,高水平D-二聚体患者左心房血栓发生率显著升高[32,33]。D-二聚体可预测心房颤动并发脑卒中的风险[31]。在一项抗凝治疗的心房颤动患者研究中发现,D-二聚体有助于预测心房颤动患者血栓栓塞发生及死亡风险[7]。

2.4 D-二聚体与其他心血管疾病

D-二聚体增高有助于识别心原性缺血性脑卒中高危人群,在预测主动脉夹层及心力衰竭患者预后也具有重要价值,目前,对D-二聚体的深入研究,有望指导抗凝治疗。大量临床及流行病学研究表明,D-二聚体水平与缺血性脑卒中发生率呈显著正相关[34,35]。一项大型研究发现,在普通人群中高水平D-二聚体是缺血性脑卒中,尤其是心原性脑脑卒中的危险标志,而与非心原性脑卒中无关[25]。一项急性主动脉夹层患者的回顾性研究发现,根据DeBakey分型的急性主动脉夹层DeBakey I型患者较Ⅱ型,Ⅲ型患者D-二聚体水平更高,高水平D-二聚体主动脉撕裂范围较广[36]。在随后的研究中发现,在校正年龄、收缩压、入院血小板计数等传统危险因素后,D-二聚体是A型主动脉夹层患者住院死亡的独立预测因素,尤其D-二聚体浓度≥20 µg/ml患者死亡风险更高[37]。在心力衰竭人群中,研究表明心力衰竭患者体内D-二聚体水平显著增高[38],且D-二聚体水平与心力衰竭标志物B型利钠肽(BNP)水平呈显著正相关[39],Yucel等[40]进一步研究、统计分析发现,D-二聚体与心力衰竭患者死亡风险具有显著相关性。同时,在一项以中国人群为对象的研究中发现,对于置入机械瓣膜的患者,与传统监测国际标准化比值(INR)调整抗凝强度相比,根据D-二聚体水平调节抗凝强度可减少后期不良心血管事件的发生[41]。

3 总结与展望

一直以来,D-二聚体一直被用来排除静脉血栓栓塞症。然而,近年来多项临床及流行病学对D-二聚体的研究,深入提高了D-二聚体的阴性预测价值,同时纵向拓展了D-二聚体在多种心血管疾病中的新应用,包括识别冠脉斑块不稳定性、冠脉狭窄程度以及心房颤动并发左心房血栓、脑卒中、心力衰竭的风险预测及主动脉夹层患者分型和预后息息相关,并有可能成为指导抗凝治疗策略的新指标。然而,D-二聚体是纤维蛋白降解产物,其浓度受多系统调节,且与年龄等诸多心血管疾病危险因素相关,目前关于D-二聚体与冠脉发病率,高龄患者静脉血栓排除等相关临床研究尚存有争议,此外,许多研究人群规模较小,因此,未来还需要更多大规模以及多中心的研究来证实;以及对入选人群的特征等其他相关指标进行综合、深入分析研究。