剪刀石头布

责任编辑:田蓓蓓

●王福日

“你们觉得我坏吗?”

“坏!坏透了!”

“我从什么时候开始变坏的呢?”

“我不知道,反正打我认识你第一天开始,你就坏,又坏又招人烦。”

“不对不对,他从小不坏,他小学一年级就见义勇为,还一砖头砸跑了欺负我的坏同学!”

“赵巧儿你是不是傻了?你说的那个坏同学,是我。”

这段对话发生在上世纪最后一年,虽然听起来寡淡无味、不知所云,但却被我看作是一次历史性的对话,因为打那以后,我、刘尧还有赵巧儿三个人就从磨盘乡的那个小山坡上分开,各奔东西,像鱼儿奔向江河,鸟儿投进丛林,我们只用好坏来判定一个人和用剪刀石头布来决定一件事的少年时代,也像那个夏天拂过山岗的风一样,一去不复返了。

一

那天我们之所以提到“坏”这个字,是因为在不久之前,我做了一件让刘尧他爸非常恼火的事情。

我们所在的磨盘乡窝子岭村,要别的东西不好找,磨盘却随处可见,大的小的,厚的薄的,有的人家铺路和垒猪圈墙都用磨盘,也不知道哪来的这么多。我打小就对这些像月饼一样圆咕隆咚的磨盘特别感兴趣,我喜欢趴在大磨盘上,闻太阳暴晒石头的味道,也喜欢看磨盘上的凹陷纹路,顺着一条褶皱研究它到底通向哪里。有一天我在小河边捡到一块黄色的小石头,油光锃亮的,我就用铁钎子和砂纸把它细细打磨成了一个小磨盘,用线穿在孔里,挂在脖子上。

我这么喜欢磨盘,其实还有更重要的原因,是源于邻居三大爷给我讲的一个故事。

他说抗日战争的时候,共产党游击队和鬼子曾经在磨盘村打过一次大仗,游击队员个个机智英勇,就地取材,把磨盘竖起来做盾牌,把枪顺着磨盘中间的孔伸出去,鬼子兵都成了活靶子,打得他们哭爹喊娘,游击队歼敌无数,毫发无伤。

三大爷讲这个故事的时候,活力四射,神采飞扬,灰白的胡子上沾满了唾沫星子,说到打枪,三大爷就端起手里的拐棍做瞄准,末了,还要随手指块磨盘说:“看看,这磨盘上的坑坑,说不准就是小鬼子的枪子儿打的呐!”

三大爷说得精彩,一群孩子就按捺不住躁动的心,玩起了打仗游戏,当然也有我一个。直到有一天,刘尧跟我说,咱们都让三大爷给骗了,游击队是在磨盘村和鬼子开过仗不假,但死伤惨重,后来牺牲的人都被葬在十里外的一个山坡上。

刘尧是听他爸说的,为了验证他爸说的是真是假,刘尧骑着自行车带着我和赵巧儿特意去了一趟。刘尧的二八自行车是他上初中那年他爸奖励给他的,刚开始够不到大梁,只能像狗撒尿样蹁着腿骑,没想到一年工夫,刘尧的个子突飞猛进,到初二的时候,就可以端端正正坐在车座上了。

那天的情形我记得很清楚,赵巧儿坐在前面大梁上,我跨在后座上,赵巧儿攥着车把唱着歌儿,我搂着刘尧的腰随声附和,刘尧呼哧带喘蹬着车,都上气不接下气了还在那里傻乎乎地乐。

我们到的时候正是日薄西山,金色的阳光从山那头照过来,一个个或大或小的坟包起伏绵延在我们面前的山坡上,坟包的前面有的是石碑,有的是一块黑黑的木牌,有的光秃秃什么都没有。

赵巧儿胆小,揪着我的衣襟说,看也看到了,咱们回去吧?

我立刻严词回绝了她:“没有调查就没有发言权,你不走近观察,怎么知道是不是游击队战士的墓?难道不能是其他人的墓吗?”

刘尧仿佛胆子比我还大些,在我们说这话的时候,他已经蹿到那堆坟头中间去了。“看看,这里有名字!”他喊,“李根烈士墓!对不对?我爸没骗人吧!”

我着急想上去看,可赵巧儿还是害怕,使劲儿拽着我不让我往前一步,我有点儿急了,“革命先辈为了我们抛头颅洒热血,是我们的亲人我们的恩人,有什么好怕的?”我说,“要不我们敬个礼吧!”

于是我弯腰对着这片坟头鞠了一个九十度的躬,回头看赵巧儿,却发现她扬起手正在敬少先队礼,“好吧,接班人同志,这回不怕了吧?”

“刘尧!”我喊,“都有名字吗?”

“不是,有的就一个木牌牌,上面啥字儿也没有,还有的好像有字儿,不过都看不清了。”刘尧的声音从很远的地方传来,我自始至终也没有看到他在哪里。

太阳渐渐滑下山顶,罩在山坡上的光辉也潮水般退去,黑暗带着寒气迅猛地扑过来,刘尧突然从一个坟头后面闪出身子,“回吧回吧!太吓人了!”

二

刘尧他爸在磨盘乡是个想法活络的人,打工潮一兴起的时候,他就凭着自己二十年泥瓦匠的手艺,扯起了一个建筑队,自己当起了包工头,一年挣多少钱不知道,反正我看到的就是他家很快盖起了乡里的第一栋二层小洋楼。刘尧跟着也牛气起来,别的不说,七八百块的阿迪耐克鞋有好几双。跟他相比,我和赵巧儿就寒酸了许多,为了让布鞋显得白净都拿粉笔涂过鞋面,一走路扑簌簌直掉渣,一步一个脚印。

初三下学期,大家都开始紧张地备战中考,我和赵巧儿学习都算中上,拼一拼有考上重点高中的可能,刘尧自打家境变好了以后,不思进取,成绩一直龟缩于末几位,基本升学无望。

这天刘尧突然对我说,他爸马上要在乡里有个大动作:“他要建一个烈士陵园。”

“为啥?”

“不知道,反正他都去考察好几遍了,就在那个山坡上。”

“烈士陵园不都是国家的吗?怎么能成你们自己家的呢?”

“我哪知道,反正就是要建烈士陵园。”

果不其然,没多久山那边就传来了轰隆隆的爆破声,一趟趟的大货车拉着石料木料从村里驶过,还真的干起来了。

唾沫星子横飞的三大爷又多了谈资:“刘老板真是好人啊!自己掏腰包建烈士陵园,完事儿还要把烈士陵园交给乡政府管理,你说说,这是啥觉悟?”

刘尧在我们三人中间仿佛也高尚起来:“建烈士陵园可不容易呢!要把这些烈士的墓挖开,有遗骸的收集保存好,和名字一起编号,没有名字的也要单独编号,那都是无名英雄,可不能给人整乱了。”

前后也就半年时间,在我们经历了中考洗礼过后不久,刘尧他爸建的烈士陵园就已经初具规模了。高大威严的门楼,大理石砌的台阶,一进大门有一道黑漆漆的影壁墙,我猜上面大概是要刻上些什么话或者烈士名单之类的。

陵园里白花花立了几百个墓碑,在靠前的一排墓碑上,刻着烈士的名字,后面的墓碑却都空着。

“那山坡上有这么多烈士?”我问。

“哪有。”赵巧儿说,“顶多有三四十个。”

“那这些墓碑是干啥的?”

“大概是给以后牺牲的英雄用吧?”刘尧也说得含糊其辞。

更让我诧异的是在陵园的两侧,各搭起了一个三层楼的架子,这是要盖两栋楼房?

“这两边是不是陈列馆啊?”赵巧儿说。

“陈列啥?有啥能陈列的?”我不信。

“是养老院。”刘尧说,“乡里的老人都可以来这里养老。”

“这么好啊?”赵巧儿说,“这可真是积德行善了。”

说实在话,一直到这个时候,我都还相信刘尧他爸是一个彻头彻尾的大善人,不惜伤筋动骨折老本也要给家乡做贡献,但是很快我就知道自己错了。

还是刘尧自己说漏了嘴,那天三大爷看到刘尧,跟他打趣:“等养老院建好了,三大爷去住哈!”

“三大爷你有多少钱啊?住得起不啊?”

“咋?还收费啊?”

“那可不,烈士陵园是乡里的,但养老院是俺们家的啊!”刘尧说完,好像觉出自己多嘴,跨上二八自行车一溜烟跑了。

“他爸真不是个东西。”我说。

“是哦,真不是个东西。”赵巧儿说。

“什么东西?”三大爷说。

我跟赵巧儿说,刘尧他爸骗了咱们不要紧,还要骗乡亲们,把大家像傻子一样戏弄,这事情很严重,不能就这么算了。

赵巧儿有些为难,“不算了还能怎么地,你能打得过刘尧还是刘尧他爸?”

我想了想,的确我谁也打不过。

“明枪易躲暗箭难防,我们暗地里使绊子。”我说。

“你可消停点儿吧。”赵巧儿说着扭头要走,又回过头来,“到时候干啥喊我一声哈。”

像搞破坏这种事情,我当然不能喊赵巧儿。我趁夜潜入了烈士陵园的工地,踅摸着有啥可以让刘尧他爸恶心难受的。夜晚的工地高空挂着一盏超亮的大灯,也不知道是啥灯,照得整个工地跟白天一样。工人的工棚搭在外面,工地里空荡荡的,我知道这里有一条狗,是刘尧他家养的看门狗,这狗我见过几次,认识我,不会乱叫。

这大半夜的,我不太敢往里头去,就在门前和左右转悠,三层楼的脚手架子还没撤,能很好地掩藏我的行踪,我就在里面钻来钻去。忽然“咚”的一声,我的脚踢到了一个圆桶,鼻子凑近一闻,是油漆,心里立即有了主意。

我拎着这半桶油漆来到了影壁墙前,旁边有木棍捡一根,找了块破布头一缠,一支长笔就成了。蘸上油漆,在影壁墙上潇潇洒洒写了两个大字——“败类!”

做完了这件事的我忽然有了一种英雄炸了鬼子碉堡的感觉,像是为了躺在里面的几十位烈士报了血海深仇一样。

按理说,做了这事,就应该事了拂衣去,深藏功与名,可我在朋友面前偏偏是个不太能管住嘴的人,我就把这个事情告诉了赵巧儿,赵巧儿把这事儿说给了她爸,她爸是个老实巴交的庄稼人,在田间地头一讲,这事儿就传到了三大爷耳朵里,三大爷知道了,全乡都知道了。

赵巧儿说,刘尧他爸在到处找我,要收拾我。我还能在家里等着让他收拾?我跑到了一座山上,那里正好可以看到烈士陵园里忙碌的工人身影,我还看到有个人在那里刷影壁墙,想必我的杰作已经被轻易毁去,没能留下一点痕迹。我还看到来来回回的大货车搅起了漫天尘土,遮蔽了半个村。灰头土脸的刘尧带着赵巧儿,正在向我走来。

三

我一直都觉得很奇怪,那天的刘尧竟然没有动我一根手指头,反而找了块大石头一屁股坐了下来,低着头,一言不发。我忽然觉得自己很坏,好像做错了什么事情,伤了刘尧的心,但想来想去我又觉得自己没有做错。于是三个人就杵在那里,很长时间以后,我轻轻问了句:“你们觉得我坏吗?”

那天我们说的话很少,更多的时间在沉默,眼瞅着日头行过中天,刘尧从兜里掏出了五百块钱,“你先别回家了,出去躲一躲吧。要不不光我爸得揍你,你爸也得扒你一层皮。”

他说这话的时候,赵巧儿就在旁边盯着我,眼里没有一丝的悲喜,好像这个主意是他俩一早就商量好的。我接了钱,忽然觉得这夏天的山风怎么这么冷,忍不住打了一个寒噤。

当天下午我就坐上了去县城的客车,我兜里揣着刘尧给我的五百块钱,对我来说,这无疑是一笔巨款,我能想到的是先要去大吃一顿,之后的事情,吃完再说。

我在县城的街道上漫无目的地游走,夜幕垂下,目力所及的灯光渐渐稀少,整个小城开始沉睡。我蹲在一条长街的路边,一边数着对面居民楼的灯光,一边想象着灯光后面阖家团圆、幸福快乐的景象,开始为自己的冒失感觉后悔了。

不知道几点,周围居民楼的灯光已经完全暗了,只有在昏黄路灯下摇曳的树影和不时驶过的汽车提醒我时间还在流走。我忽然发现在对面居民楼一楼的位置,有灯光隐隐透出来,我忍不住靠了过去,就听见里面有喧哗声,抬头看,是一个布满灰尘的“网吧”灯箱,只是没亮。

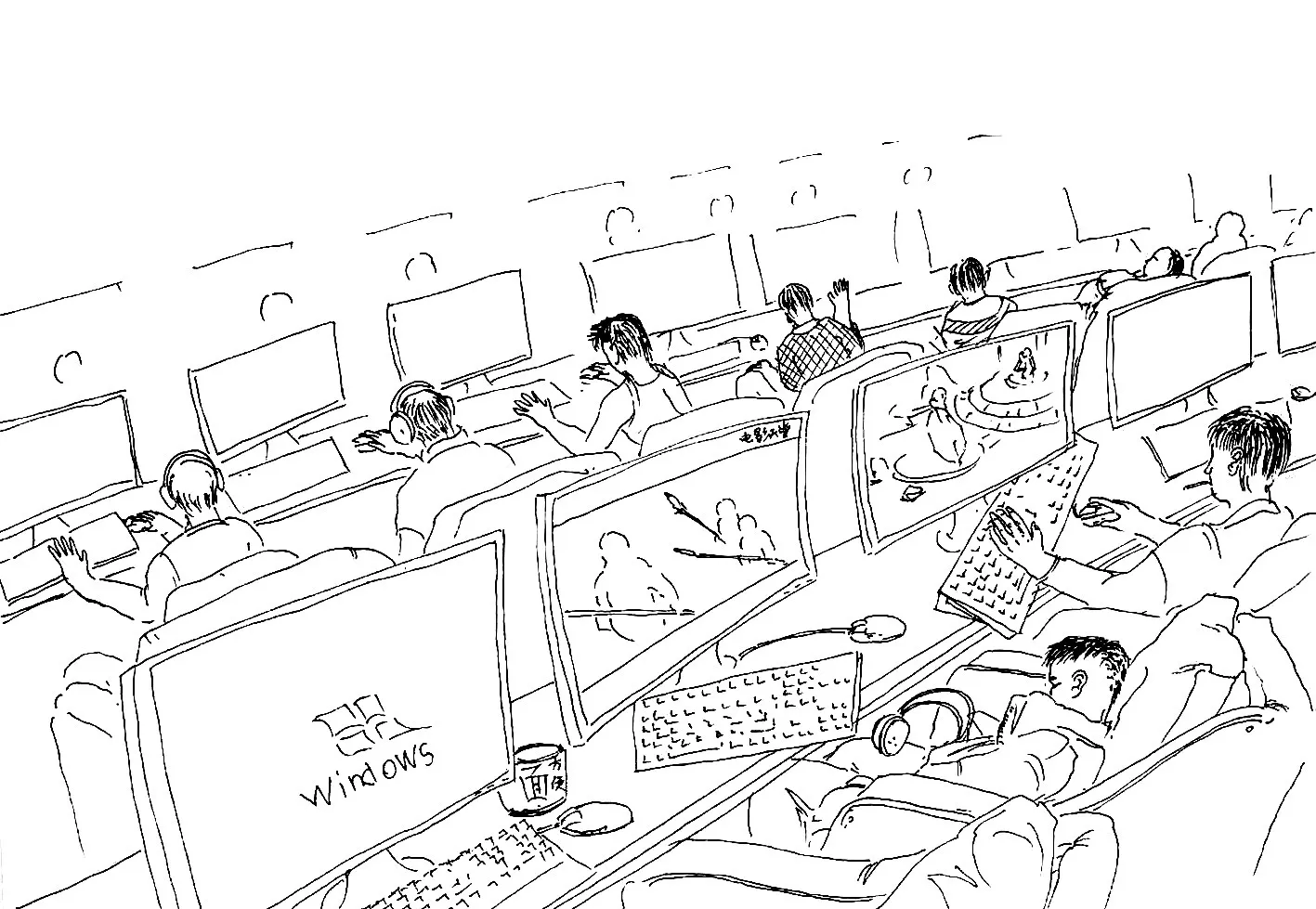

网吧我是知道的,我们乡里也有,我和刘尧曾经钻进去看过,乡里的网吧里面有三台电脑,可以玩游戏。我就推开门走了进去,里面烟雾缭绕,不大的一间屋子里竟然摆了二三十台电脑,几乎每台电脑前都有一个脑袋在晃动,像一个个豆子,豆子不知道什么时候就爆一声,有时候是许多豆子一起爆,此起彼伏的,沉闷又刺耳。屋子里关着窗拉着帘,又热又潮,汗味浓重,留着各色发型的年轻人个个光着膀子,汗流浃背,面色潮红。吧台后面坐着一个染着红毛的小哥,嘴里斜叼着烟卷,问我:“包宿?”

“多少钱?”

“八块!”

我付了钱,找了台机器坐下来,我不会弄电脑,求旁边的小哥帮我找了个电影,但我实在太累了,电影没放到一半,我就蜷在椅子里睡着了。

从此我开始了暗无天日的生活,白天在街上游魂,晚上就找家网吧栖身,那时候网吧管理还不像现在这么严格规范,小县城里黑网吧遍地都是,网吧里像我这么大的孩子有很多,倒也没有引起别人的特别注意。

时间过得很快,一晃十多天过去了,五百块钱也所剩无几。这天我走到一个书报亭前的时候,忽然被书报亭的大叔叫住了,“这是不是你?”大叔拿着一份报纸问我。

我瞄了一眼,寻人启事。

其实我早该想到的,我从家里一个招呼都不打跑出来,家里一定乱了套了。

大叔拽住我,“你别走哈!”顺手抄起公用电话,“喂?110吗?”

我被带到了派出所,垂头耷脑准备接受父亲的雷霆怒火。可我没想到父亲不是一个人来的,他还坐着刘尧他爸的小汽车。

我蜷在派出所接待室的一个椅子里,心里盘算着这顿打是逃不掉了。果不其然,父亲见面什么也没说,一巴掌拍在我的肩头上,我连人带凳子歪倒在地上,他瞪着眼睛还要抬手,却被刘尧他爸架住了肩膀:“算了算了,孩子嘛!”

那天回去的路上,他俩谁也没有跟我说话,父亲依旧气鼓鼓的模样,到家门口下车的时候,父亲狠狠推了我一把:“回家好好收拾你!”

刘尧他爸笑了笑,什么也没说,开车走了。

父亲当然也没再收拾我,回到家的第一件事,是把一张录取通知书摔到我的面前,然后说了句:“这次就饶了你。”

我满心欢喜地去找赵巧儿,想与她分享喜悦,赵巧儿不在家,她父亲说,赵巧儿的分数不够重点高中,被一家幼师学校招走了。学校开学早,赵巧儿前几天就已经启程了。

我不好意思去找刘尧,就向赵巧儿他爸打听,他爸说:“刘尧上了个中专,什么建筑管理专业,接他爸的班呗,也走了,和巧儿一天走的。”

我心里忽然空落落的,感觉自己先抛弃了他们然后又被他们抛弃。但这种感觉并没有持续多久,沉重的高中课业很快将我压得透不过气来。

四

说来很奇怪,高中三年,大学四年时间,节假日我回家许多次,竟再也没见过赵巧儿和刘尧一面,有时候明明知道他们也在家,却总也没有去拜访一下,问候一声。他们也没有来找我,三个人,不对,应该说我和他们两个人,就这么断了联系。

大学毕业以后,我在省城一家报社应聘做了记者,有一天忽然接到一个电话,是窝子岭村的一个远房表叔,他的父亲,也就是我的表爷爷去世了,想葬进烈士陵园,却遇到了阻挠。“你也知道,老爷子参加过解放战争,那也是老革命军人了,怎么就不能进烈士陵园?那些没打过仗的老百姓都葬进去了,老爷子凭什么不能进?”表叔越说越激动,“这姓刘的也太霸道了,真把烈士陵园当成他们自己家的了?”

我听得云里雾里不知道怎么回事,只能先好言安抚住他。

那年过年回家的时候,我忽然想起了这件事,我就问父亲。父亲好像有什么顾虑,不过很快就开了口,“确实有点儿不像话。”我父亲说,“你可能还不知道,刘尧他爸害了大病了,听说是在工地干活时间太久,让油漆给熏坏了,现在半边身子动弹不了,路都走不成。那个养老院,现在是刘尧在弄,刘尧不知道跟谁走的关系,凡是住在他们养老院的老人,去世了都能葬进烈士陵园,其他人想要葬进去,就得格外花钱。你说这合理吗?”

“当初不是说烈士陵园交给乡里管理吗?”

“现在也是这么说的,但是刘尧说,交给乡里管理的,是那三四十个烈士墓,其他的墓是他们老刘家建的,他们承包的也是整块地皮,所以也占理。”

“那烈士陵园不就变成普通公墓了吗?”

“谁说不是呢!乡亲们意见很大,但又说不出个理来。”

我决定去见一见刘尧。

近十年时间没见,刘尧明显黑了许多,还是瘦高,小平头显得很精神,短款羽绒服敞着怀,一条粗大的金链子挂在胸前。他在一张门板那么大的老板桌后面向我招手:“来!坐!坐!”

还没等我坐下,刘尧隔着门板伸过手来:“哎呀老同学,这么些年不见,你可是出息了!”我伸手和他握在一起,他腕子上的蜜蜡和黑曜石手链撞得咯哒哒直响。

坐下来,刘尧从办公桌一角拖过来一个很好看的盒子,打开,一张名片自动弹了出来,他递给我,头衔是什么养老中心总经理。我收起名片,忽然觉得没什么话跟他讲。

我下意识环视了一下他的办公室,别说还真挺像样,老板椅后面的大书柜里装满了精装书,会客区的茶海也收拾得干净利落,一整套中式家具古朴典雅,水族缸里两条大龙鱼噘着嘴在无聊地吐泡泡。“你这挺气派啊!”我说。

“咳!就是个玩呗!”他说。

我的目光忽然被桌子上的一张相片吸引了。相片镶在框里,是刘尧和一个女人,过了这么多年我还是一眼认出了,赵巧儿。

一切都不言而喻了。虽然我对赵巧儿也没什么幻想,但我也没有想到他们会走到一起,不知道怎么的,我忽然有些恍惚,总觉得哪里不对劲,别扭,想来想去归结到一个疑问上——他们是什么时候开始的呢?

那天的谈话,具体内容我已经记不得了,貌似相谈甚欢,我们回忆了许多过去的事情,但谁都没有提赵巧儿。

那天分离的时候,我从包里掏出五百块钱:“这是你借给我的,我也不多还,感情记在心里了!”

刘尧没有接我的钱,“其实……那天我爸知道你在影壁墙上写字骂他之后,并没有到处找着要收拾你,他只是让工人重新粉刷了墙壁,又换掉了那只看门狗。”他说,“是我恨你骂我爸,我骗了你。”

我被这句话砸懵了,这是我的发小刘尧吗?那赵巧儿呢?

那天回家的路上,很巧,我见到了刘尧他爸,已经瘦得不成样子了,我问他:“叔,还记得我给你刷大字那件事吗?”他说:“你说啥?”我又大声问了一遍,这回他听懂了,口齿含混地回我:“你啊,就是欠揍!”

烈士陵园的事情,我权衡再三,还是没有写成新闻报道。节后上班,我给当地一位主管民政的市领导打了电话,跟他简单说明了烈士陵园的情况,后来我听说,刘尧在别的地方申请了一块地,掏钱修葺了墓园,把烈士墓全部迁了过去。现在,那个山坡上只剩下他的两栋养老院和半山未售出的公墓了。

但是失去了烈士陵园这个名头,乡里人都有自己的祖墓,能有多少人愿意去呢?

我不知道,不过看来也只能这样了,这样也不错,毕竟,只要我们愿意,剪刀石头布可以是一个没有结果的游戏。

编辑手记:

《剪刀石头布》整篇小说几乎就由“我”的回忆构成,在里面有“我”、刘尧和赵巧儿的童年故事,也有“我”和刘尧爸的一些往事,而“我”问自己是不是“坏”起因于刘尧爸在乡里修烈士陵园,从一开始“我”认为刘尧爸做了件善事到觉得他做的是坏事,又到“我”都不再确定是“我”坏还是刘尧爸坏,最后到这件事似乎已经不是好和坏那么可以简单定性的,就像我们的故事也如剪刀石头布的游戏一样不那么轻易有结果。小说有着强烈的隐喻性,有着孩童视觉到成人视觉的转换,更有着事件由非黑即白到似乎灰色也存在的转变。告诉我们的似乎很多:有童真转向成人的复杂,有事件的一面和另一面,有好与坏……整篇小说以一种开始时道听途说的“虚”到后面“我”去了解的“实”,而正是这种现实生活中的“虚”与“实”启发着我们去探讨其后的原因,整篇小说因此有了深度和哲理。