冠状动脉粥样硬化性心脏病患者血浆溶血磷脂酸及脂蛋白相关磷脂酶A2水平检测的临床意义

胡志良

(驻马店市中心医院心血管内三科,河南 驻马店 463000)

冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary atherosclerotic heart disease,CHD)为冠状动脉粥样硬化而引起血管狭窄或闭塞,并进一步造成心肌缺血缺氧[1]。炎症反应在冠状动脉粥样硬化斑块形成、发展及破裂的过程中起重要作用。血浆溶血磷脂酸(lysophosphatidic acid,LPA)是一种具有生物活性的磷脂信使,主要由活化血小板产生,对细胞的生长、增殖、分化和信息传递产生一定的影响,可导致血小板聚集、血管平滑肌收缩等[2]。脂蛋白相关磷脂酶A2(lipoprotein related phospholipase A2,LP-PLA2)主要由肝细胞及炎性细胞分泌,是近年来新发现的一种参与冠状动脉粥样硬化的相关炎性因子。有研究报道,LP-PLA2属于CHD的独立危险因素,且对预测CHD有重要意义[3]。还有研究表明,LP-PLA2有促进动脉粥样硬化的作用[4]。本研究检测了CHD患者血浆LPA及LP-PLA2水平,旨在探讨LPA及LP-PLA2水平在评价CHD患者冠状动脉病变程度中的临床意义。

1 资料与方法

1.1一般资料选择2015年7月至2017年7月驻马店市中心医院收治的238例拟行冠状动脉造影检查的疑似CHD患者作为研究对象。根据临床症状及检查结果分为CHD(n=186)和非CHD(n=52);将CHD患者根据病情程度分为稳定型心绞痛组(n=82)、不稳定型心绞痛组(n=63)及急性心肌梗死组(n=41),根据冠状动脉造影结果将其分为单支病变组(n=88)、双支病变组(n=60)及3支或以上病变组(n=38)。非冠状动脉粥样硬化性心脏病组:男31例,女21例;年龄45~75(61.5±7.2)岁;并发症:高血压32例,糖尿病11例;吸烟10例。稳定型心绞痛组:男50例,女32例;年龄 46~72(62.5±6.8)岁;并发症:高血压49例,糖尿病20例;吸烟20例。不稳定型心绞痛组:男38例,女25例;年龄48~77(63.9±7.1)岁;并发症:高血压39例,糖尿病17例;吸烟18例。急性心肌梗死组:男23例,女18例;年龄49~76(63.2±7.3)岁;并发症:高血压25例,糖尿病11例;吸烟12例。单支病变组:男53例,女35例;年龄46~73(61.8±8.0)岁;并发症:高血压51例,糖尿病21例;吸烟22例。双支病变组:男37例,女23例;年龄47~75(63.1±7.9)岁;并发症:高血压38例,糖尿病16例;吸烟18例。3支或以上病变组:男21例,女17例;年龄49~77(63.5±8.2)岁;并发症:高血压24例,糖尿病11例;吸烟10例。全部患者无感染性疾病、凝血功能障碍、免疫系统疾病、恶性肿瘤及精神功能障碍,无严重的肝、肾等重要器官功能障碍,无美国纽约心脏病协会(New York heart association,NYHA)心功能分级[5]Ⅱ级以上心功能不全;无妊娠及哺乳期者。非CHD组、稳定型心绞痛组、不稳定型心绞痛组及急性心肌梗死组患者的性别比例、年龄及高血压、糖尿病、吸烟者比例比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。非CHD组、单支病变组、双支病变组及3支或以上病变组患者的性别比例、年龄及高血压、糖尿病、吸烟者比例比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2检测方法患者检测前均无饮酒及高脂饮食,无外伤、发热及免疫接种患者。使用乙二胺四乙酸抗凝管采集所有患者清晨空腹肘静脉血4 mL,3 000 r·min-1离心5 min,取上层血浆,采用酶联免疫吸附试验法测定LPA及LP-PLA2水平。LPA及LP-PLA2检测试剂盒均购自武汉明德生物科技有限公司,全部操作严格按照试剂盒说明书进行。

1.3冠状动脉病变程度评价标准冠状动脉病变程度采用Gemini积分系统进行评价。0分:无狭窄;1分:狭窄程度≤25%;2分:25%<狭窄程度≤50%;4分:50% < 狭窄程度≤75%;8分:75%<狭窄程度≤90%;16分:90%<狭窄程度≤99%;32分:全部堵塞。分支系数:左主干动脉×5,左回旋支近端×2.5,左前降支病变近端×2.5,左前降支病变中段×1.5,左回旋远端×1,左前降支病变后降支×1,左前降支病变后侧支×0.5,右冠状动脉近、中、远及后降支均×1,对角支病变D1×1,对角支病变 D2×0.5。将上述各分支的分值乘以各分支系数,计算每例患者各分支积分总和,得到该患者冠状动脉病变程度的分值[6]。

2 结果

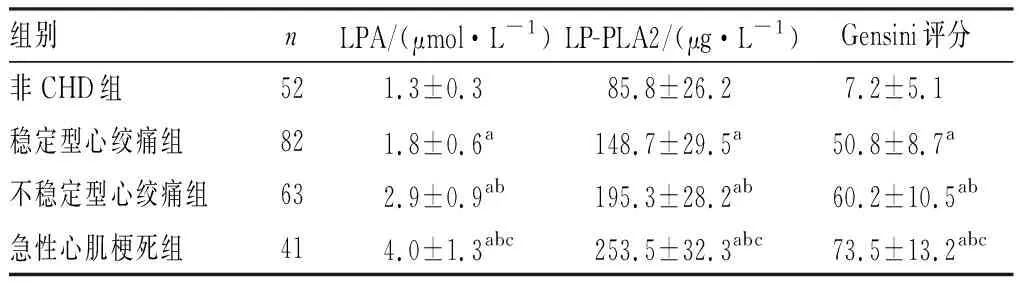

2.1非CHD组、稳定型心绞痛组、不稳定型心绞痛组及急性心肌梗死组患者血浆LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分比较结果见表1。急性心肌梗死组、不稳定型心绞痛组和稳定型心绞痛组患者血浆LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分显著高于非CHD组,差异有统计学意义(P<0.05);急性心肌梗死组和不稳定型心绞痛组患者血浆LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分显著高于稳定型心绞痛组,差异有统计学意义(P<0.05);急性心肌梗死组患者LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分显著高于不稳定型心绞痛组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1非CHD组、稳定型心绞痛组、不稳定型心绞痛组及急性心肌梗死组患者血浆LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分比较

组别nLPA/(μmol·L-1)LP-PLA2/(μg·L-1)Gensini评分非CHD组521.3±0.3 85.8±26.2 7.2±5.1 稳定型心绞痛组821.8±0.6a148.7±29.5a50.8±8.7a不稳定型心绞痛组632.9±0.9ab195.3±28.2ab60.2±10.5ab急性心肌梗死组414.0±1.3abc253.5±32.3abc73.5±13.2abc

注:与非CHD组比较aP<0.05;与稳定型心绞痛组比较bP<0.05;与不稳定型心绞痛组比较cP<0.05。

2.2血浆LPA、LP-PLA2水平与冠状动脉病变程度的相关性Pearson相关分析结果显示,血浆 LPA、LP-PLA2水平与Gensini评分呈显著正相关(r=0.577、0.609,P<0.05)。

2.3非CHD组、单支病变组、双支病变组及3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平比较结果见表2。单支病变组、双支病变组和3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平显著高于非CHD组,差异有统计学意义(P<0.05);双支病变组和3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平显著高于单支病变组,差异有统计学意义(P<0.05);3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平显著高于双支病变组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2非CHD组、单支病变组、双支病变组及3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平比较

注:与非CHD组比较aP<0.05;与单支病变组比较bP<0.05;与双支病变组比较cP<0.05。

3 讨论

CHD属于一种涉及遗传、环境、代谢等多方面因素的疾病,但对动脉粥样硬化的病因及机制仍存在较多争议。多数学者认为,炎症在动脉粥样硬化的发生、发展及演变过程中有重要作用[7-9]。炎症能够引起血管局部中性粒细胞及单核细胞浸润,激活炎性介质反应,引起斑块破裂,导致心血管疾病的发生、发展。

LPA和LP-PLA2是与动脉粥样硬化和缺血性心脑血管疾病密切相关的分子家族,在动脉粥样硬化和缺血性心脑血管疾病的启动中起到了关键作用。动脉粥样硬化斑块核心脂类中LPA的浓度较高,是动脉粥样硬化斑块中最关键的活性血小板脂类。有研究证实,人类动脉粥样硬化斑块中的LPA水平约为正常血管组织的13倍,一旦斑块纤维帽出现破损,释放出LPA,可加速局部血栓形成,血栓形成又可以产生更多的LPA,进一步加重动脉粥样硬化,并导致心血管意外事件发生[10]。LP-PLA2属于磷脂酶A2超家族的一员,由T淋巴细胞及巨噬细胞分泌产生,属于非钙离子依赖性酶。血液中约70%的LP-PLA2与低密度脂蛋白结合,在低密度脂蛋白氧化修饰早期,LP-PLA2能够选择性对氧化型磷脂酰胆碱发生作用,使其降解为溶血性卵磷脂及氧化型游离脂肪酸,并对内皮细胞黏附因子和其他炎症相关因子产生刺激作用,加速单核细胞向血管内膜下聚集,并进一步转化为巨噬细胞,在对脂质进行吞噬后转化为泡沫细胞,加速粥样硬化斑块形成[11]。血管内皮下及斑块中的巨噬细胞还能进一步分泌LP-PLA2,使斑块内泡沫细胞增多,加重炎症反应,并导致粥样硬化斑块处于不稳定状态[12]。研究认为,LPA和LP-PLA2作为急性期炎症的重要标志物,能有效预测CHD的临床类型[13-14]。本研究结果显示,急性心肌梗死组、不稳定型心绞痛组和稳定型心绞痛组患者血浆LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分显著高于非CHD组,急性心肌梗死组和不稳定型心绞痛组患者血浆LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分显著高于稳定型心绞痛组,急性心肌梗死组患者血浆LPA、LP-PLA2水平及Gensini评分显著高于不稳定型心绞痛组;Pearson相关性分析结果显示,血浆LPA、LP-PLA2水平与Gensini评分呈显著正相关;说明LPA、LP-PLA2水平越高,冠状动脉病变越严重。

本研究结果显示,单支病变组、双支病变组和3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平显著高于非CHD组,双支病变组和3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平显著高于单支病变组,3支或以上病变组患者血浆LPA、LP-PLA2水平显著高于双支病变组,提示血浆LPA、LP-PLA2水平越高,其冠状动脉病变支数越多。LPA和LP-PLA2能够促进单核-巨噬细胞聚集,加速释放细胞因子及蛋白酶,造成血管内皮结构及功能受损,从而使表皮生长因子和血小板生长因子的分泌水平增加,加速激活白细胞,提高细胞因子及基质金属蛋白酶的表达,并对巨噬细胞的凋亡过程进行诱导,使坏死斑块的核心增大,斑块纤维帽中的细胞外基质及胶原被降解,斑块纤维帽变薄,导致粥样斑块脆弱易破裂,同时纤维帽范围内炎性物质的渗透性增加,使LPA、LP-PLA2从粥样硬化斑块破损处扩散至附近血管,导致血管内皮受损范围增大,逐渐增加了病变冠状动脉支数[15-16]。

综上所述,LPA和LP-PLA2与粥样硬化斑块的发生、发展有密切关系,其能够在一定程度上对CHD的严重程度及斑块稳定性进行有效评估,并对CHD的临床治疗提供指导。