多语接触中的青海汉话与蒙古语

贾 晞 儒

(青海民族大学 西宁 810007)

[内容提要] 自古以来青海就是一个民族频繁迁徙、消长、更迭的地方,语言间的接触影响,在各自的语言里留下了不同的底层或某些借用成分,造成了民族间的文化碰撞与融合,成为民族关系及其历史发展的见证,也是每个民族生存历程的诉说。研究青海蒙汉语言的接触影响更有其实际的历史意义和社会意义。

一、青海汉族及其语言

追溯青海汉族的来源,大都是历代的中原移民。自秦始皇统一中国以后的历代王朝,都根据不同的情况,或者出兵开发青海,或者流放罪犯于青海;有中央派来青海作“安抚”之类工作的人员,也有移民实边来青海的中原汉族。据历史记载,汉武帝元狩二年(公元前121年),汉王朝派骠骑将军霍去病开通河西走廊,在今甘肃永登县境内筑“令居塞”,在今西宁城垣修筑军事据点“西平亭”,设“临羌县”,汉军始进入青海,并将青海纳入中原封建王朝的郡县体系,到汉昭帝始元六年(公元前81年)。又在今兰州西设“金城郡”强化管理,由此,汉军来青数量剧增。公元前61年,即汉宣帝神爵元年,派后将军赵充国统兵进入河湟地区,取得军事胜利之后,“留弛刑应募及淮阳、汝南步兵与吏士私从者,合凡万二二百八十一人 。”[注]《青海方志资料类编》(上),西宁,青海人民出版社,1987年,第169页。到了东汉时期,汉军进入湟水流域屯田的人数就更多了。建武十一年(公元35年),陇西太守马援奏请“破羌”以西“设置长吏,缮修城廓,建筑坞候,开凿水渠,劝民耕牧”[注]转引自谢佐主编《青海民族关系史》,西宁,青海人民出版社,2001年,第26页。由于屯田促进了农业的发展,汉人留居青海的人数剧增,中原文化、先进技术也随之得到广泛的传播,虽然到晋十六国时期 (是‘两晋十六国’之简称,时间是公元265年至公元420年),汉族在青海的发展有所衰减,但在南梁时期,中兴之势有增,出现了“南凉之学校,常延汉人为师”[注]张其昀:《青海之民族》,原载1936年《西陲宣化公署月刊》。的现象。但是从隋唐到明朝前这一段长达七百多年的历史过程中,汉族并没有真正成为青海的主体民族成员,从明代开始才逐渐成为主体民族。由此我们可以推想汉语言在青海成为“强势语言”是在明代及其以后,在此之前,土著民族语言(诸如先零羌语言)是占优势的。

由于汉人来青海是历时的,非同一个时间段,又有不同的原因、不同的方式和不同地区,不同职业分散于河湟流域,所以他们所操的汉语也是有地域性差异的,甚至在当时相互之间言语交际也会遇到一定的困难,加之,作为后来的人群又必须同当地的土著民族交往,求得他们的帮助,营造生存的良好社会环境,这就首先要学习当地的民族语言。在这种从内地来的汉人之间既要互相学习、熟悉对方的方言,又要学习当地语言的过程中,汉族并没有在社会生活居于主导的地位。在这种长时间的“碰撞”、“磨合”的过程中,必然影响到自己本来的话语成分和话语结构,出现新的语言成分,特别是新词语。例如,相当于阿尔泰语的“格”语法范畴、青海汉族称母亲为“姆妈”等语法现象和词语的出现,都生动地说明了青海汉话在这种特定的语言环境中,所发生的变化,反映出这一部分汉族的文化心理、生活方式在困惑中悄悄地发生了地方化的变迁。也就是说,青海汉话既有来自内地汉语方言成分,又有周边少数民族语言的成分,其心理情感也必在“艰难”中发生了微妙的变化,具有独特的地域性特点。到了明代及其以后,汉族逐渐成为青海的主体民族,中原文化日益普及和深入,周边民族语言对于青海汉族语言的影响虽然仍在继续,但势头已经明显趋弱了,其中有的就成为汉语的“底层”。所以,我们发现,在有文字的蒙、藏两个民族的语言中,借用汉语的成分比较少,而青海汉话中却有大量的蒙古语、藏语的借词,乃至语法成分。青海汉话中的这些借用成分(包括词汇)已经成为青海汉话的重要组成部分,凸显出青海汉话的地方特点,也是青海汉族迁徙青海成为世居民族之一的历史文化见证。

二、德都方言与青海汉话

我们在讨论这个题目之前,先概括地交代一下,在青海这片神奇的土地上,统治民族历史更迭的情况。根据考古发现,早在一万年前,处在青藏高原东北部的青海就有人类活动,从有文字记载和出土文物资料来看,四五千年前,就有土著居民在这里从事畜牧业、制陶业等活动,自汉武帝始,青海被纳入中原封建王朝的郡县体制。接着在汉昭帝始元六年(公元前81年),在今兰州西设“金城郡”,强化管理,汉军来青人数增多,特别是汉宣帝神爵元年(公元前61年),派后将军赵充国统兵深入河湟地区,取得军事胜利之后,“奏请罢骑兵,留步卒万人屯田湟中”,并“留弛刑应募及淮阳、汝南步兵与吏士私从者,合凡万二百八十一人”[注]《青海方志资料类编》(上),西宁,青海人民出版社,1987年,第169页。治理湟峡,收获颇丰,不仅打破了青海畜牧经济的单一局面,而且汉族人口剧增。但是,由此直到明代初期,汉族人口虽然有增无减,却没有成为青海的主体民族成员,他们与先零羌人杂居,屯垦农田,发展农业,到公元4世纪初,鲜卑慕容部吐谷浑率部西迁阴陇,后建立了吐谷浑地方政权,历时300多年,公元7世纪三四十年代,吐蕃兴起,破党项、吞白兰,进而灭吐谷浑,实行移民、屯兵、联姻等政策近200年,到了元代,回族、撒拉族先民迁入青海,推动了青海地区工商业的兴起与发展。在青海的汉族人口虽然日益增加,但汉语言并没有占有优势。在这里,我们仅以青海汉话与德都方言的关系作为典型个案进行分析。

德都方言主要是指我国蒙古语卫拉特方言的青海片,在历史上 它也跟自己的主人一样,经历过艰难曲折历史过程,发生过几起几落的兴衰历程。但是,它对青海汉话的影响是深刻的。我们前面已经谈到青海汉族的先民原是由中原、江南等各地因各种原因,在不同时间,迁徙到青海的,其生存环境、生存方式都发生了很大的变化,形势所迫,不得不向当地居民学习,其中很重要的一条,就是要给自己创造一个有利于生存和发展的社会环境,打通与当地居民沟通的渠道, 这就要主动学习对方的语言。例如:乐都的汉族居民把母亲叫“姆妈”,就是汉语吴方言的一个亲属称谓词,今在南京郊区四五十岁的汉族的中老年人里面仍保留着这种称呼。还有一些词语和陕西关中汉话基本一致。例如:“蒲篮”、(用竹或柳条之类的材料编制的盛东西的用具)、“生活”(毛笔)、“沦雨”(淋雨)、“年时(去年)、“老哇”(乌鸦)、“交裆”(胯下)、“曲连”(蒸制的圆圈形的饼子)等。现在,在青海汉话里还有长江中下游以南的部分地区(包括上海、浙江北部、江苏南部、安徽南部、江西东北部地区)的一些词语,即“江南”的方言词汇。这些词语在青海的汉话中普遍存在,说明了随着内地各地汉人陆续迁徙于青海河湟流域,他们所操的汉语不同方言也在此必然会发生相互碰撞、相互影响、相互交汇的现象,这也是成为今天的具有地域特点的青海汉话的动因之一;另外,在历史上,青海汉族与周边的藏族居民接触、交往也十分密切,藏语对汉语的影响是不可忽视的,至今在青海汉话中有许多藏语词汇,并且有的已经进入到现代汉语之中,甚至成为汉语的基本词汇。如:“糌粑”、“曲拉”等;蒙古人进入青海的时间虽然要比汉人晚的多,但由于他们是游牧民族,习惯于那种居无定所、随遇而安的生活,远比从事农业,从世代定居于一处的那种百年不变的社会环境中进入牧业社会的汉人,其适应能力要强得多,很容易与当地的游牧民族相沟通,元朝时期,又在统治者倡导学习蒙古语的社会背景下,更多的汉族居民是要学习蒙古语的,在学习过程中将蒙古语言的某些结构成分,特别是词汇带入到母语中去是很自然的事情。元朝灭亡后,蒙古语言虽然不再有“国语”的权威,但元亡后历经明太祖到明武宗的一个半世纪之后,于公元1510年,东蒙古部领主永谢布(有的写作“永邵卜”)率部移居青海湖地区,公元1559年土默特俺答汗(阿拉坦汗)又在封建势力斗争中崛起,同东蒙亦不剌、满都赉阿固勒呼为首的部落,相继率部迁入青海,活动于青海湖周围,打破了明初以来青海地区的民族分布格局。随着俺答汗势力的增强,又有许多蒙古部落陆陆续续迁入青海,到万历初年“徙至西海的蒙古部落已达29支之多,当时明人慨叹‘环甘皆虏矣’!”[注]转引自芈一之主编《青海蒙古族历史简编》第74页,西宁,青海人民出版社,1993年。,加之,在俺答汗实现了占据西海,作为其新领地的同时,他又在万历五年至六年,至西海迎佛,修建仰华寺,皈依藏传佛教格鲁派,又将火落赤(达延汗四子阿尔苏博罗特之孙,不只吉儿台吉之子)、和把尔户(达延汗的重孙)留住西海,守护仰华寺。这样,蒙古各部,特别是鄂尔多斯和土默特部,黄教广为传播,西海成为黄教的圣地之一,又是入藏大道的必经之地和丝绸之路的重要通道。在这样的形势之下,蒙古语言的影响力是比之汉语要强势得多,移居青海的汉族主动学习蒙古语也成为当时的一种趋势,今天,青海汉话中的蒙古语成分不就是在这样的语言环境中长期影响而沉积下来的文化事实吗?为此,我们分别从语音、词汇、语法等三个方面进行概括地对比,看看蒙古语对于青海汉话影响的基本情况吧!

(一)语音方面:

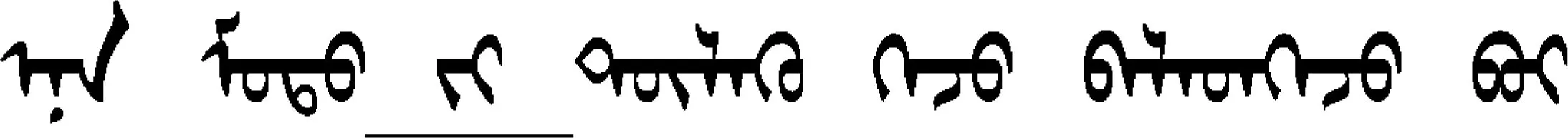

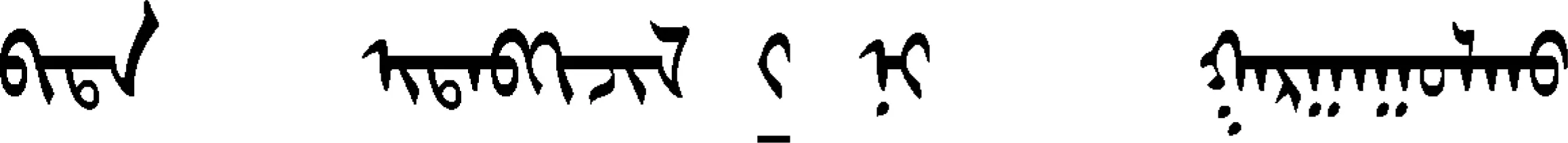

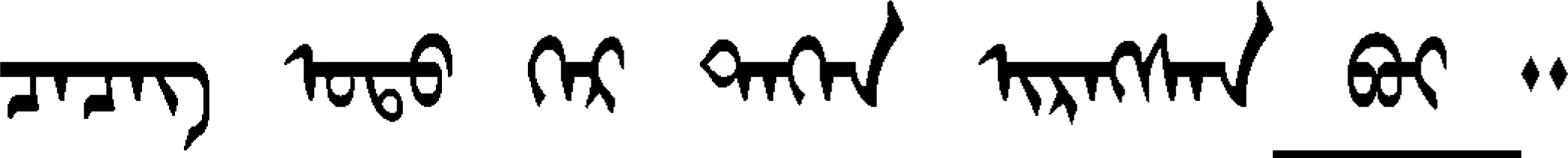

根据专家研究,青海汉话声母包括零声母在内,共23个。即:[p]/[ph]/[m]/[f]/[t]/[th][n]/[l]/[]/[h]/[s]/[tʂ]/[tʂh]/[ʂ]/[]/[]/[h]/[]/[k]/[kh]/[x]/[];基本韵母包括单韵母和复韵母,其中,单韵母有[a]/[]/[u]/[y][]/[i]/[]/[ɛ]和鼻化音[a]/[]/[],共11个,复韵母有[ia]/[i]/[i]/[ie]/ [ua]/[uo]/[u]/[uɛ]/[yo]和鼻化的复合韵母[ia]/[i]/[i]/[ya]/[y],共14个。总计25个。德都方言基本元音分长短元音和复合元音,其中,短元音八个,即[a]/[ɛ][e]/[i]/[o]/[u]/[]/[y],长元音八个,即[a:]/[e:]/[i:]/[o:]/[u:]/[:]/[y:]/[ɛ:]八个,二合元音两个,即:[ü]/[ou],共18个。

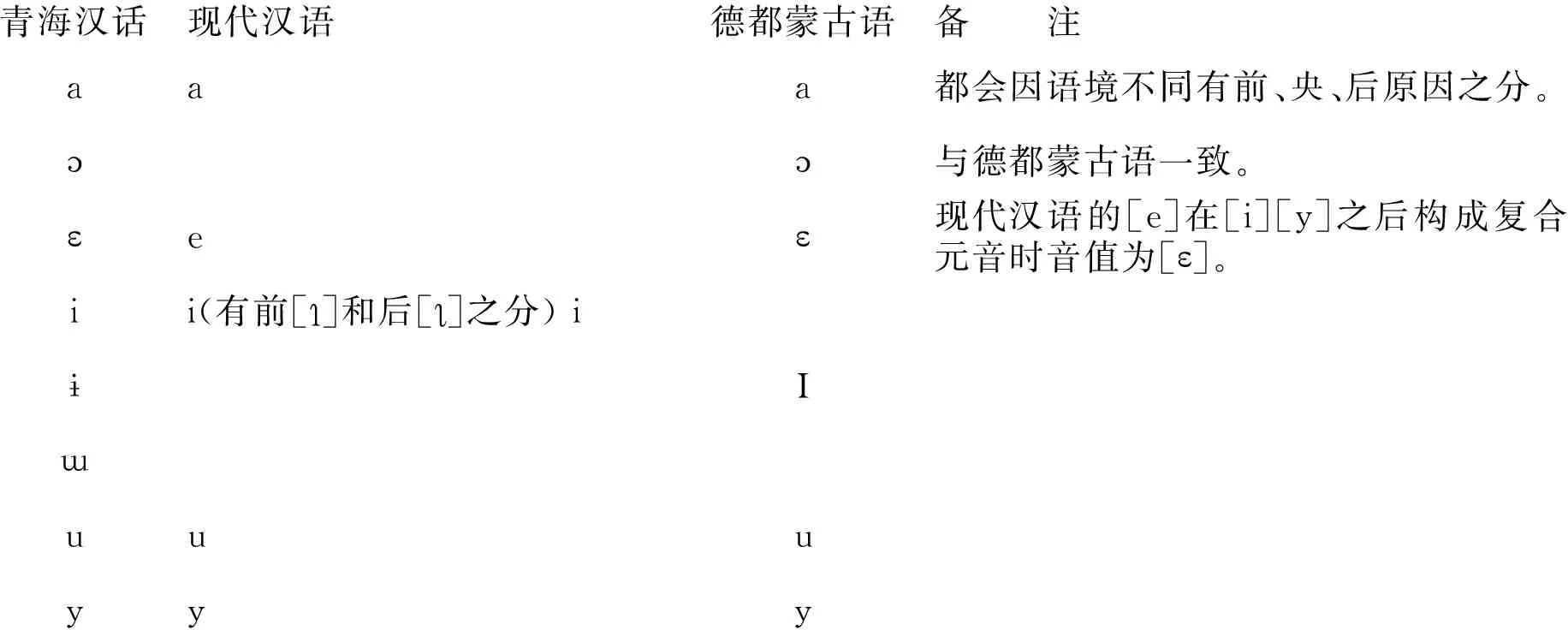

可见,德都方言和青海汉话在语音方面的差别是非常明显的,但是,我们把它们放在一起作以对比,又发现相同的音还是不少的,这也符合凡语言“共性大于个性”的观点,如果把青海汉话的语音与现代汉语的标准音相比较,差别是十分明显的,但青海汉话的语音同德都方言的语音却又许多相同或相似的地方。我们不必进行全面的分析对比,仅从元音(韵母)方面来看,有几个主要元音是一致的,或者基本一致,对比如下:

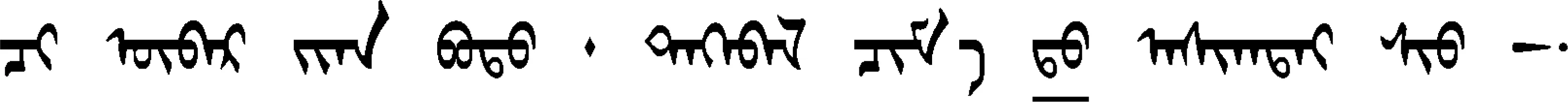

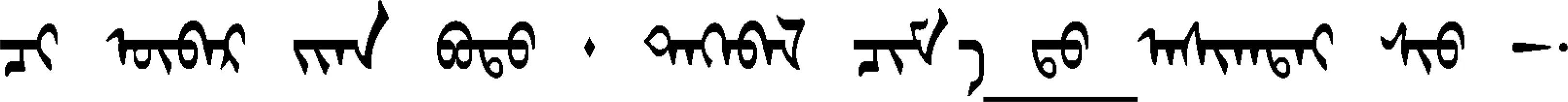

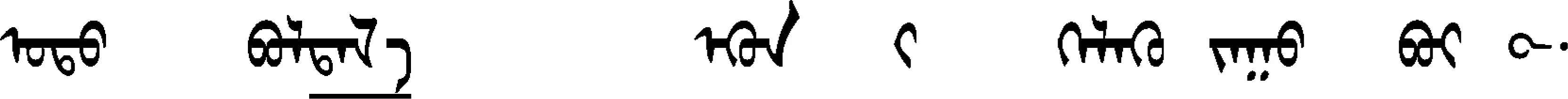

青海汉话现代汉语德都蒙古语备 注aaa都会因语境不同有前、央、后原因之分。ɔɔ与德都蒙古语一致。ɛ eɛ现代汉语的[e]在[i][y]之后构成复合元音时音值为[ɛ]。i i(有前[ɿ]和后[ʅ]之分) iɨIɯuuuyyy

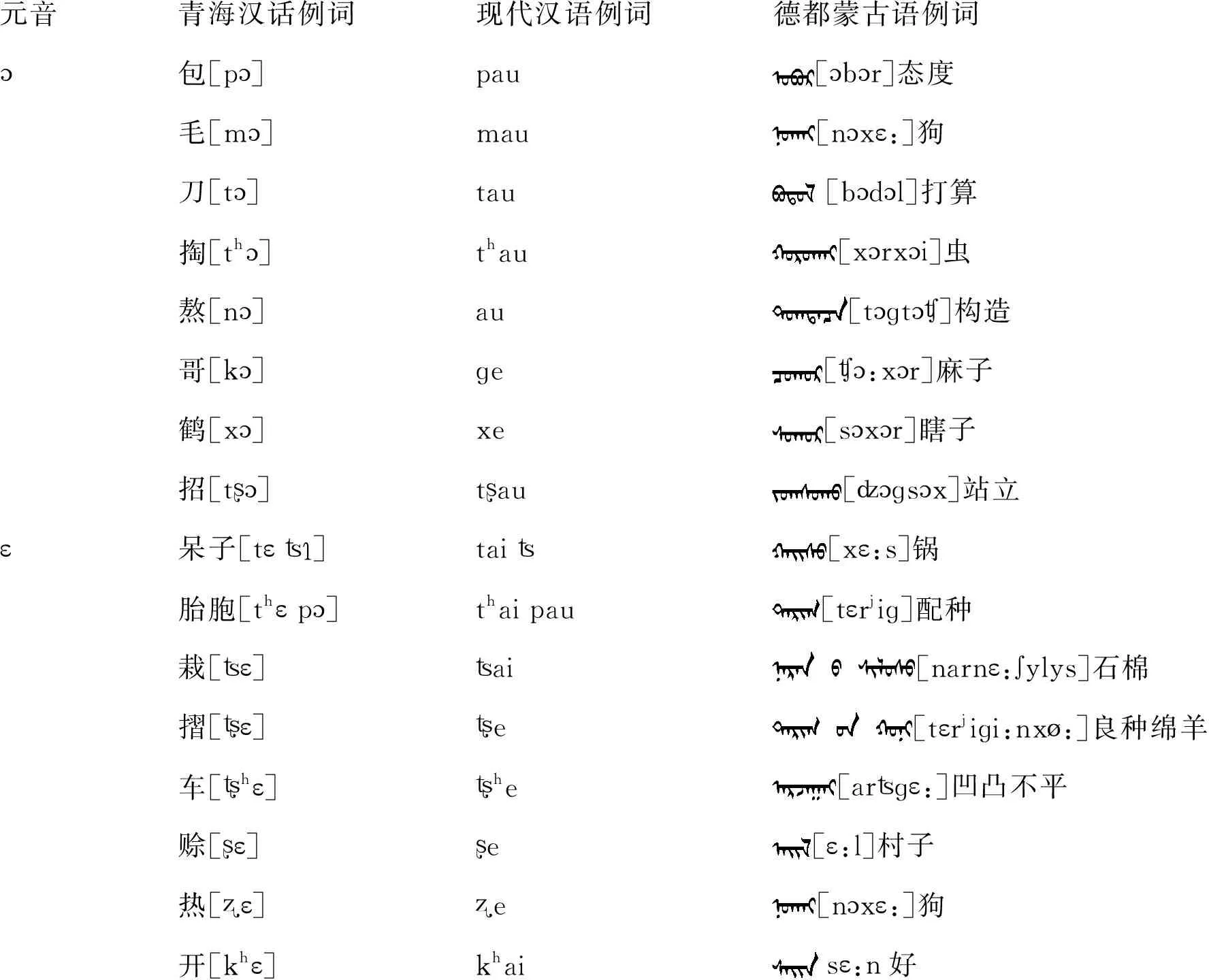

元音青海汉话例词现代汉语例词德都蒙古语例词ɔ包[pɔ]pau[ɔbɔr]态度 毛[mɔ]mau[nɔxɛ:]狗 刀[tɔ] tau [bɔdɔl]打算 掏[thɔ] thau[xɔrxɔi]虫熬[nɔ] au[tɔɡtɔʧ]构造 哥[kɔ] ɡe[ʧɔ:xɔr]麻子 鹤[xɔ] xe[sɔxɔr]瞎子 招[tʂɔ] tʂau[ʣɔɡsɔx]站立ɛ呆子[tɛ ʦɿ]tai ʦ[xɛ:s]锅胎胞[thɛ pɔ]thai pau[tɛrjiɡ]配种栽[ʦɛ]ʦai [narnɛ:ʃylys]石棉 摺[ɛ]e [tɛrjiɡi:nx:]良种绵羊 车[hɛ]he[arʦɡɛ:]凹凸不平 赊[ʂɛ]ʂe[ɛ:l]村子 热[ʐɛ]ʐe[nɔxɛ:]狗 开[khɛ] khaisɛ:n好

(二)词汇方面

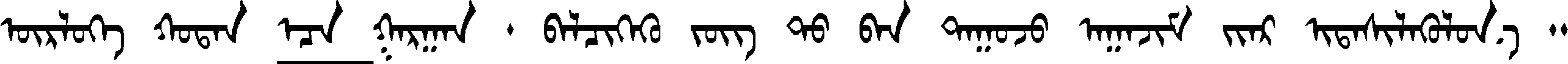

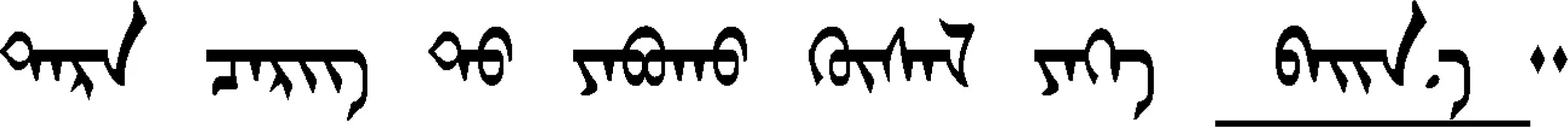

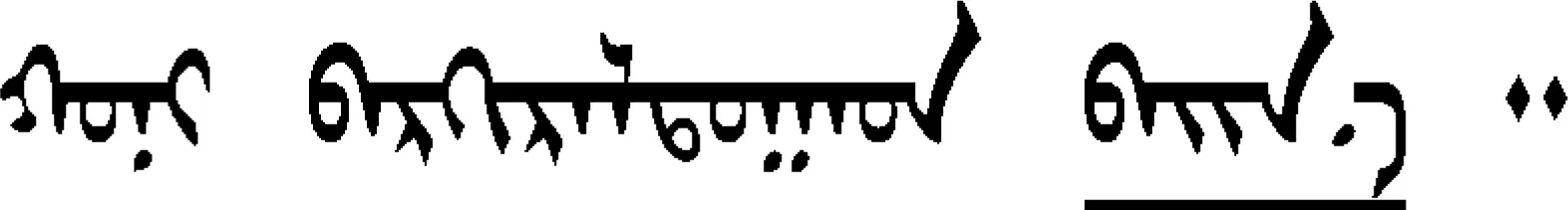

青海汉话词 义德都蒙古语词 义阿里哪里[ɛl]哪个、最亚马山羊[jama:]山羊朵落头、脑袋[tolɡo:]头、脑袋咕噜雁大雁[ɡalu:]大雁麻楞(酒喝多了,神志不清状)[manan]雾冒儿马[mori]马哈达长条丝巾或纱巾(敬赠礼物)[xadag]哈达汤头庸俗、二流子[taxai]懒汉、二流子嗍吸吮[sorox]吮吸、吸取古里馒头[ɡuril]面、面粉、面食宝根达圣贤、圣人[boɡd]圣人、圣贤敖特儿游牧场[otor]游牧场头儿根快、快速、麻利[turɡen]快、快速、麻利秀漏汤、肉汤[ʃl]汤、肉汤傻里吧叽愚蠢、糊涂[salba]又懒又笨、怠懒的敖包用土石堆积起来的土堆[obo:]祭祀先祖、天地神的标志物那达慕娱乐、游戏[na:dam]娱乐、游戏台格阉过的猎犬、细狗[tɛ:ɡ]阉过的猎犬、细狗

我们仅从上面提到的这些借词中,就可以看出这些借词所指称的事物或现象,除个别词以外,在青海汉族社会生活中大多都是存在的,而且在其语言中也有指称它们的词,例如:“山羊”、“圣贤”、“馒头”(馍馍)、“快”等词语也同样出现在青海汉话里,与现代汉语保持一致,为什么还要借用蒙古语词呢?从历史上看,内地汉族陆陆续续迁徙到青海,直到明代以前未能成为青海的主体民族,初来乍到,总要先熟悉当地的民风民俗,要“入乡随俗”,和当地居民和睦相处。因为在元代,乃至明代的一段时间里,蒙古族在青海是一个强势的族群,要做到这一点,首先要学习当地主要民族的语言,起初学一些关键的单词和简单的句子,并且在交往中尽力加以使用。因为,在那种特殊的环境和条件下,哪怕是单个的词,也能起到一定的交流思想、沟通感情,向对方示好的作用。这样,久而久之,就融入到自己的母语之中,成为母语词汇的一部分。这可以用我们常说的“风搅雪”来作证明。所谓“风搅雪”,是人们形容青海汉话特点的一个形象比喻。即同一句话里出现汉话与民族语言的词义相等值词的连用现象。例如:“喝汤要用铜布勺子西纳哈。”其中“铜布”是藏语,“勺子”的意思。“西纳哈”是蒙古语,也是“勺子”的意思,句子的意思是“喝汤要用勺子”。这种“一担挑”(中间是汉语词,其两边是藏、蒙两个与其同样意义的词)的结构形式,看起来很啰嗦,但这种幽默风趣的言语形式却隐喻着交际者的情感需求,表示关系的亲近和友好。同时也说明,青海汉族会说蒙古语、藏语两种语言的人为数不少,至今依然如此。

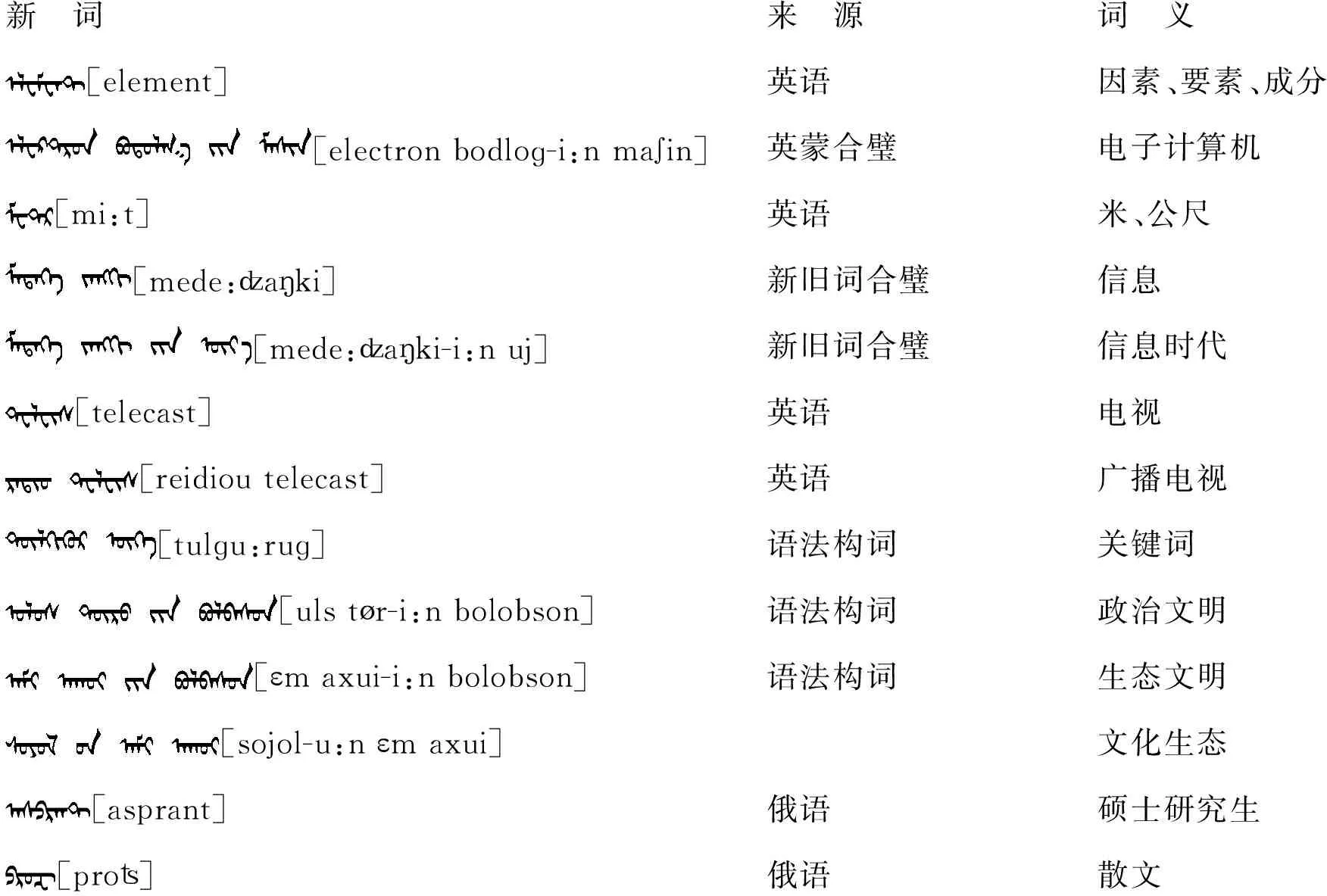

反过来看,在德都方言里却很少有汉语借词,即使是在改革开放的新时代,很多新词语都是来源于现代蒙古语或者吸收了英、俄等外语的某些词语。例如:

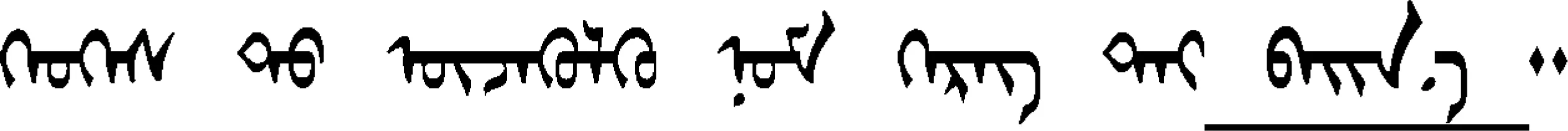

新 词来 源词 义[element]英语因素、要素、成分[electron bodloɡ-i:n maʃin]英蒙合璧电子计算机[mi:t]英语米、公尺[mede:ʣaki]新旧词合璧信息[mede:ʣaki-i:n uj]新旧词合璧信息时代[telecast]英语电视[reidiou telecast]英语广播电视[tulɡu:ruɡ]语法构词关键词[uls tr-i:n bolobson]语法构词政治文明[ɛm axui-i:n bolobson]语法构词生态文明[sojol-u:n ɛm axui]文化生态[asprant]俄语硕士研究生[proʦ]俄语散文

(三)语法方面

一般说来,语音成分(元音、辅音)的借用,往往是从借词开始的,而借词是语言接触过程中存在的普遍现象。按照语言学家说的,如果出现语法成分的借用,那就是“深度影响”。至于这个说法是否合理,我们暂不讨论,但在青海汉话中出现的非现代汉语所有的一些语法现象,和阿尔泰语系的蒙古语、土族语、撒拉族语有很多一致的地方,特别是和蒙古语更加接近。

格语法范畴在青海汉话中的出现

现代汉语没有像阿尔泰语系的语言那样有完整的“格”语法形式,在表现构成句子的各个成分之间的关系时,一般是要用介词来实现的。例如:“我从格尔木来”、“我们对他有意见”、“这件事他从来没有给老师说过”、“他的儿子在北京读大学”中的“从”、“对”、“给”、“在”等都作为介词,来表示它后面的名词与动词的关系,但在青海汉话里,常常出现在名词或代词之后附加一个语音符号[xa]哈,来表示名词或代词与其后动词的关系。这个语音符号在句子里的作用,与阿尔泰诸语言的“格”附加成分的语法作用基本一致。[xa](在青海汉话里,一般写作“哈”),往往出现在名词或代词之后,使这个名词或者代词成为行为(动词)所涉及的对象。相当于蒙古语的“客体格/方位格”。例如:

青海汉话:

1,你衣裳哈洗干净。(你把衣裳洗干净)

2,你报告哈送上去了没?(你把报告送上去了没有?)

3,他我哈意见有俩!(他对我有意见呢!)

4,你们的尕什么我们的尕娃哈什么了!(你的孩子某某打了我们的孩子。有两个“什么”,前者是指打人的孩子,后者是代指“打”的意思)

5,我你哈高着。(我比你高)

6,党的恩情山哈高着哩!(党的恩情比山高啊)

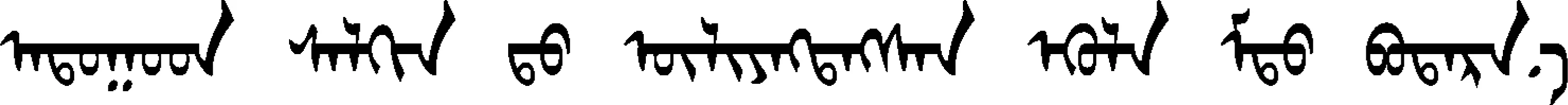

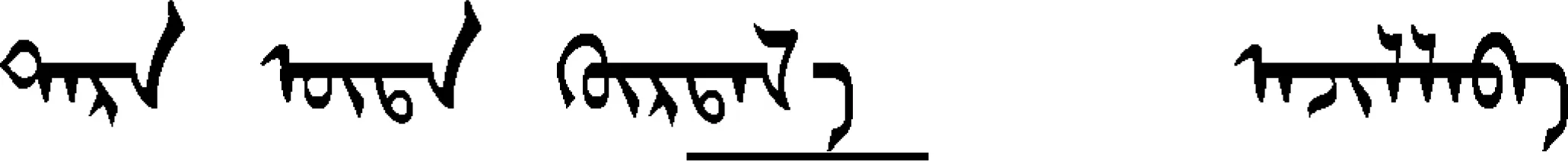

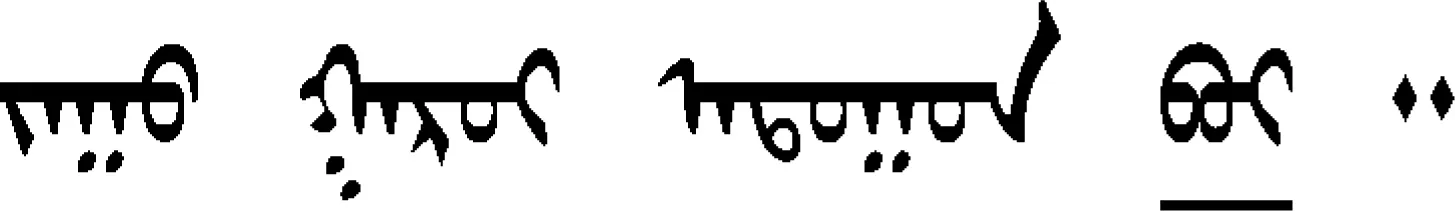

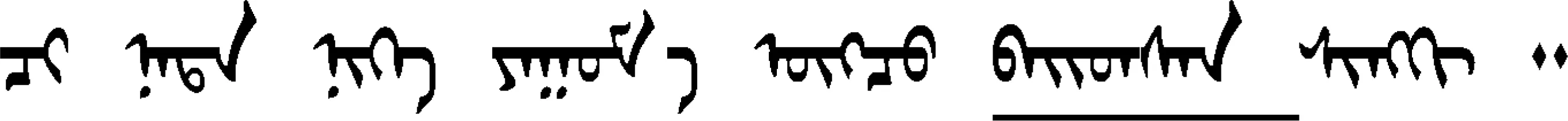

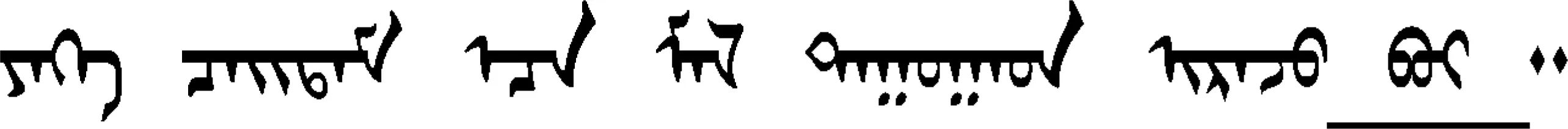

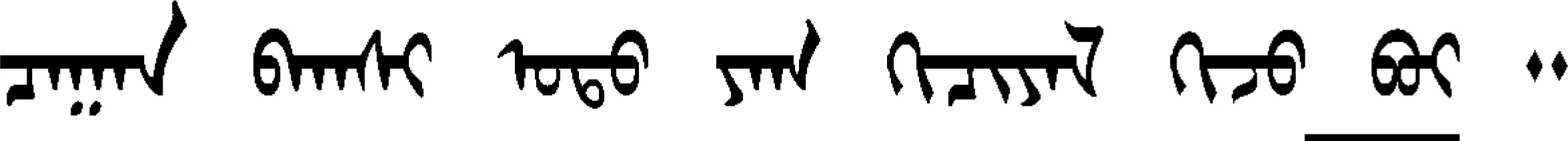

德都方言:

从比较中,我们可以看到在青海汉话里,凡是具有“格”语法形态的都用“哈”字,于是这个符号则成为多功能的[xa]助词,既表示前面的名词是后面动词所涉及的对象,又是o——v句型的标志。与现代汉语相比,青海汉话句子的主要成分及其在句子里的顺序已经基本上演变为s——o——v句式,和现代汉语有了较大的区别,但和蒙古语完全一致。如:“你——衣裳 ——(哈)——洗——干净” ,蒙古语除过没有青海汉话的“补语”以外,主语、谓语、宾语、定语都和青海汉话一样,而且顺序都是一致的, 在一般情况下,主语在句首,宾语在其后,谓语在宾语之后,如果带补语,必在谓语之后。如:

“你 衣裳 哈 洗 干净”

S —— o——[xa]—— v —— comp

蒙古语是:

S ——o——(acc) ——v

代词-代词 -(方位格) - 数词-名词- 动词

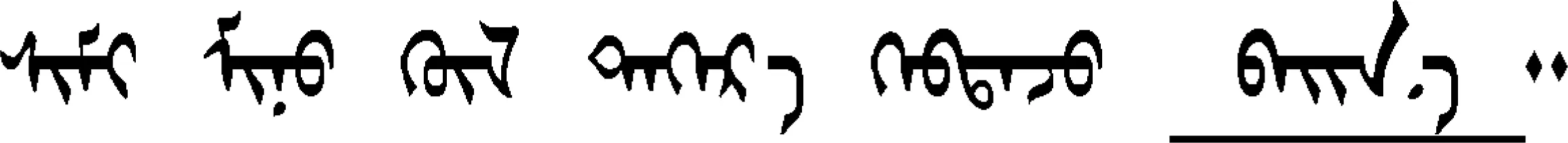

类似蒙古语的“从格”也在青海汉话里普遍存在,但使用的语音形式不尽相同。西宁等地使用[da],循化地区却用[xt]。它们一般是用在名词或者代词之后表示动作行为由“原点”开始、移动、分离。例如:“他北京+[da]回来了”(他从北京回来了)、“[xu](那时)+[da]他再不[f]话了 !”(从那时起他再不说话了!)在循化汉话里,则用[xt],例如:“这是他+[xt]借[xa]的。”(这是从他那儿借来的)、“这事你老师[xt]问吧!”(这件事你问老师去)等。试比较:

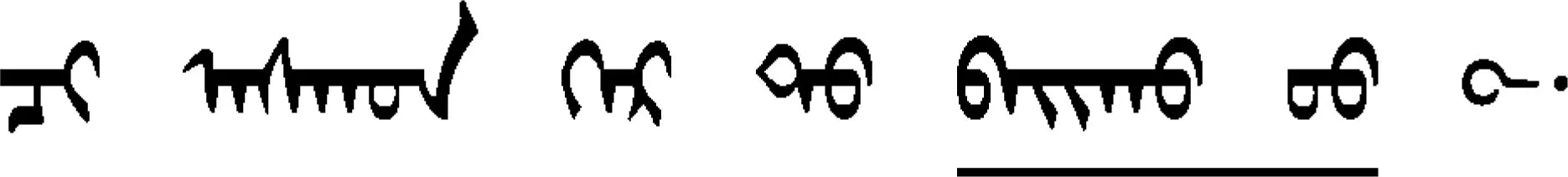

他 北京(从格) 回 来了

早晨浩特[注]浩特:在此指牛羊群卧的地方。(从格)出来放牧方向(方位格)赶着从容地吃着

(早晨赶着牲畜从浩特出来,朝着放牧的方向走去,让牲畜悠闲地吃着青草。)

“造格”(有的称“用以格”)在蒙古语里是一个重要的变格形式,使用频率十分高,在青海汉话里也有类似的语法形态,语音形式是[la],用在名词或者形容词之后表示行为、动作和完成行为动作的工具、方式、手段、原因、条件等意义。如:“我听不懂你们的话,请你汉话+[la][f](说)。”(我听不懂你们的话,请你用汉话说)、“你他们+[xa]什么+[la]报答哩?”(你用什么报答他们呢?)试比较: “”em-iyen usu-bar darüuüu(药要用温开水冲服!)、“”böudai-bar morisain baiqu(用小麦喂马好啊)。可以看得出来,青海汉话用[la]这个语音形式和德都方言用[bar/ber][ijar/ijer]的语法意义是完全一致的,相当于现代汉语的“用”、“以”、“让”等介词的语法作用。但它们不属于“格”语法范畴,而纯粹是汉语的介词的问题。

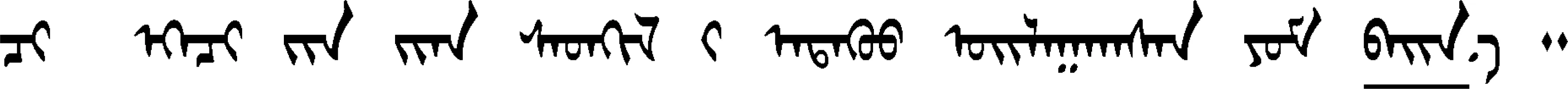

但我们从上面所举例句中可以看出,德都方言的宾格、从格、造格、方位格等格语法范畴在青海汉话里都有其相对的语法形式来表现,而与现代汉语相背离,只是这种语法形式还不像蒙古语那样完善,即表示语法意义不同的“格”,起码应该有相应的、比较固定的不同的语法形式,但青海汉话还没有完全区别开来,如相当于阿尔泰语言的“宾格”、“方位格”,青海话里只用[xa](哈)这一个语音形式而没有形式上的固定区别的符号,尽管如此,在青海汉话里“格”语法范畴虽然不够完善,但明确地说明了蒙古语对于青海汉话的影响是深刻的。此外,青海汉话还有一种现象,跟蒙古语的“界限副动词”相类似。例如:

1.他晌午+[tala]干了。(他干到晌午了)

青海汉话大多是将[tala]置于时间名词之后、动词之前,表示动作行为的“终止”,或者行为动作达到的“界限”,蒙古语则是将[tala]接缀在动词词干上,同样表示行为的“终止”或行为延续结束的“界限”。例如:

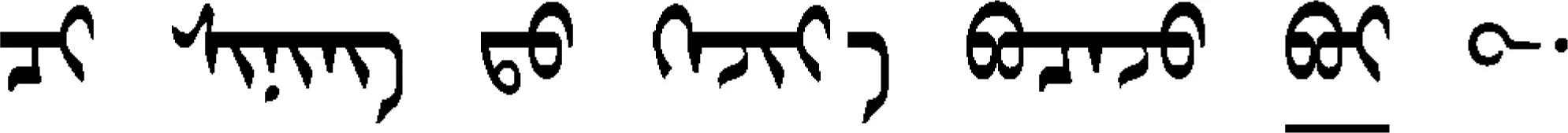

他 晌午 到+[tele][注]根据蒙古语的元音和谐规律,“格”附加成分都有阳性与阴性之分,在阴性词后面用[tele],在阳性词后面用[tala]。工作了

现在 到+[tala] 这(宾格)说 什么 呢

我们做了上述简单的分析,就可以看出青海汉话受阿尔泰语,特别是蒙古语的影响是深刻的,它不仅表现在语音方面、词汇方面,而且深入到了语法这个层面了。

三、青海汉话的“有”字

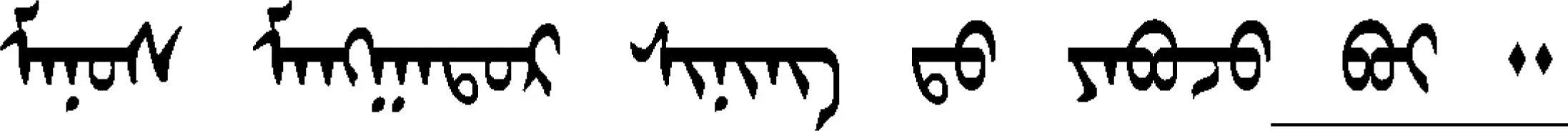

为了进一步说明问题,我们再举一个例子。汉语中的“有”字是一个多义项的动词,其中一个义项是表示“存在”,使用频率很高。一般是用在名词之前或者是带有定语成分的名词之前。例如:“他有学问”、“别去,那里有狗!“开发区有许多工厂企业。”、“青海民族大学校园里有一片树林,叫‘民族团结林’,”等等。但在青海汉话里的“有”字,却与现代汉语的用法不完全相同,一般是用在句末,表示“存在”义。其读音亦不同于现代汉语,读[i],与德都方言(亦与现代蒙古语相同)的“-/”(有、在)基本相同。现在我们分别加以比较:

1.表示事物的存在

青海汉话:

①尕妹是黄金者价有哩!(小妹妹有黄金呢!)

②家酒气财色哈有哩!(他嗜酒爱财好色!)

③心齐者成事有哩,离心者害事有。(心齐成事,离心坏事)

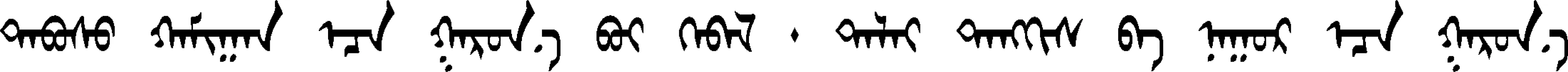

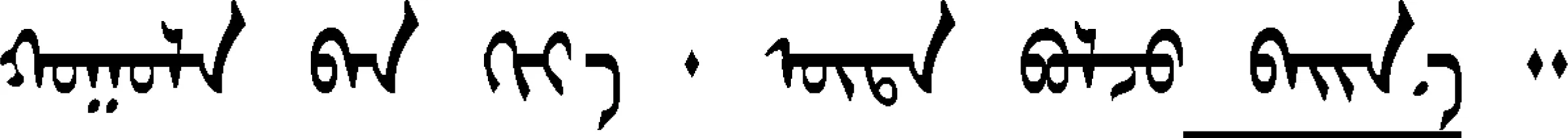

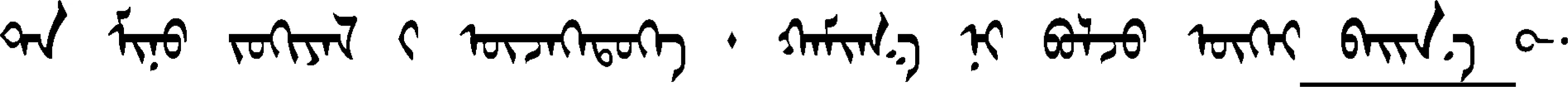

蒙古语:

2.表示动作的完成。

青海汉话:

①这个事他说了有。

②那[nɛ]扎儿(那会儿)人糊涂多,车拉上有,没拉上也有。(那会儿人很多,有的坐上车了,有的没有)

③老师明明把我们一挂说了有,没把你一个人说了呗。(老师真的把我们批评了,就没有批评你嘛)

蒙古语:

3.表示某种现象或事情的发生。

青海汉话:

①不吃生奶生肉,胃肠疾病少有。(不吃生奶生肉,少生肠胃疾病)

②常不晒阳漥儿,花叶叶儿上虫有哩,花不开。(经常不见太阳,花叶上生虫,不开花。)

③老早放在罎罎里的豌豆儿虫有俩。(很早放在坛子里面的豌豆生虫了)

蒙古语:

4.表示肯定和判断

青海汉话:

①挖虫草的人回来了有,没回来的也有。(挖虫草的人有的回来了,有的还没回来)

②过雨蛋蛋果树哈打了,果子一挂落了有哩,看了糊涂难心。(过雨把果树的果子一下打落了,人看了难受)

③他阿爸哈说了有,没说的不是。(给爸爸说了,不是没说)

蒙古语:

5.表示疑问

青海汉话:

①过年了,你家几只羊宰了有?(快过年了,你家宰了几只羊?)

②你家里几口人有俩?(你家有几口人?)

③这座庙喇嘛有俩?(这座庙里有喇嘛吗?)

蒙古语:

那 人 昨天 那个 关于 说有了

元代白话文:我们喫了时,与他将些去有。

青海汉话:他教室学习有。

我 那 人(格)说了有。

元代白话文:热闹,闷时节好看了有。

青海汉话:庄子里年轻人都打工去了有。

我们做了上述分析之后,就可以看到青海汉话与蒙古语的关系,可以确切地认识到蒙古语对于汉语发展的影响是巨大的。