X线检查对发育性腰椎管狭窄症的诊断价值

张瑞,张文志,李旭,张锋,孙永进

(1安徽医科大学附属省立医院,合肥230001;2安徽省立医院)

发育性腰椎管狭窄症是一种因椎管发育紊乱所致的椎管容积减小而造成与此相关临床症状的疾病[1]。由于其先天存在的解剖学特点,即骨性椎管内各径线均明显减小,因而当椎管周围的骨性或软组织结构发生退变时更容易产生硬膜囊受压症状,如临床中常见的典型间歇性跛行步态。既往对于发育性腰椎管狭窄症的定义为椎管骨性矢状径绝对值小于10 mm[2],然而这些数值是基于对术中或尸体样本的测量,并不能代表其在影像图像中的数值,且腰椎自上而下各节段的解剖特点并不一致。Cheung等[3]通过对大样本有症状的腰椎管狭窄患者进行MRI扫描,并与无症状正常人群作比较,首次对不同节段腰椎管狭窄的临界值做出定义。MRI是目前诊断发育性腰椎狭窄的金标准,也是评估腰椎退变的最佳影像学方式,但是其价格昂贵,在临床研究及可疑病例筛查中并不实用。CT检查虽然在诊断腰椎管狭窄中具有一定的可靠性,但是其辐射剂量是X线的数百倍,对人体危害较大。若能通过X线片上的某些参数来诊断发育性腰椎管狭窄,无论在简便性或经济负担等方面都具有很大优势。本研究旨在通过X线片探索诊断发育性腰椎管狭窄的一种新型影像学参数。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2014年1月~2017年1月安徽医科大学附属省立医院收治的诊断为发育性腰椎管狭窄症并行手术(椎管减压+椎间盘摘除+椎间隙植骨+椎弓根螺钉固定术)治疗的患者50例作为观察组,男27例、女23例,年龄(53.16±4.33)岁。纳入标准:均来自于安徽地区;患者术前MRI根据Cheung等[4]提出的标准(骨性椎管前后径L1<20 mm,L2<19 mm,L3<19 mm,L4<17 mm,L5<16 mm,S1<16 mm)诊断为发育性腰椎管狭窄症,且存在典型的间歇性跛行症状。排除标准:既往有腰椎手术史及存在滑脱、侧弯、畸形、肿瘤、骨折等。另取40例于本院行健康体检的无症状人群作为对照组,男21例、女19例,年龄(51.87±5.74)岁。排除存在发育性椎管狭窄且无症状的患者。两组年龄、性别有可比性。

1.2 MRI扫描 研究对象均接受1.5T HD MRI扫描(美国GE公司),扫描范围L1~S1,扫描参数设定(T2序列):FOV=32*32 cm,Slice thickness=4 mm,Slice spacing=1 mm,Matrix=320*224,TR=2 460 ms,TE=102 ms,每个椎体扫描获得12副图像,扫描层面平行于椎间盘和椎弓根水平。取横断位上可见最大椎弓根厚度层面为测量层面,该层面可显示完整的椎弓根环,具有良好的代表性,在该层面上测得正中骨性椎管前后径[5],并根据Cheung等[4]提出的标准诊断发育性腰椎管狭窄。

1.3 X线检查 研究对象均接受站立位腰椎正侧位片检查。正位片上测量椎弓根间距(IPD)、椎体宽度(ABW);侧位片上测量椎体长度(SBL)、椎弓根长度(PL)、椎体后缘至棘突根部距离(PM),具体测量方法见文献[4]。将所得结果与椎体大小进行标准化处理以排除患者体型因素,即两两进行比值,所得指数包括正位片上IPD/ABW,侧位片上PL/SBL、PL/PM、SBL/PM。

2 结果

2.1 两组MRI测量结果 观察组各节段正中骨性椎管前后径均小于对照组(P均<0.05),且自头侧至尾侧,正中骨性椎管前后径逐渐减小(P均<0.05)。见表1。

表1 两组各节段正中骨性椎管前后径比较

2.2 两组X线测量结果比较 X线片上各径线测量结果见表2。无论是观察组还是对照组,IPD自上而下逐渐增大,而PL则逐渐减小(P均<0.05)。两组同节段IPD/ABW、PL/SBL、PL/PM以及SBL/PM比较,P均<0.05。见表3。

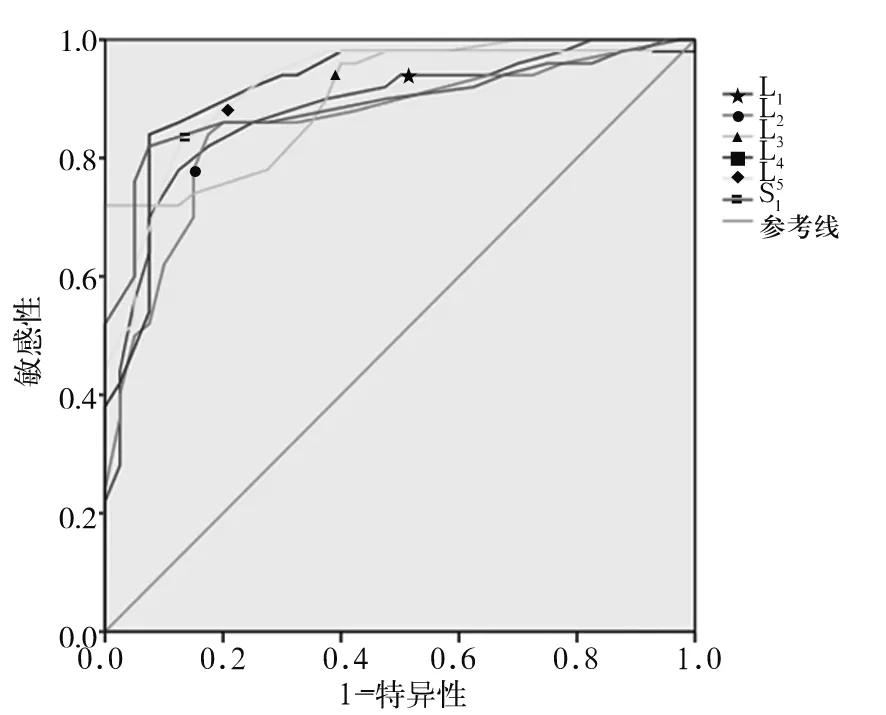

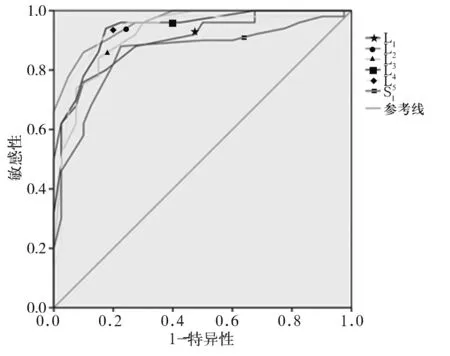

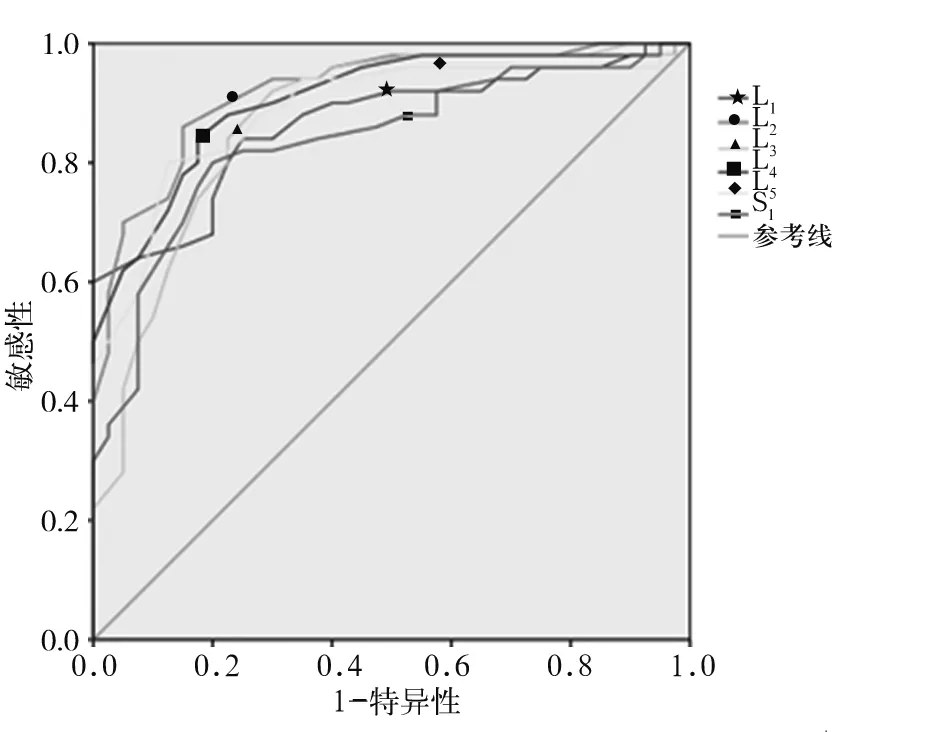

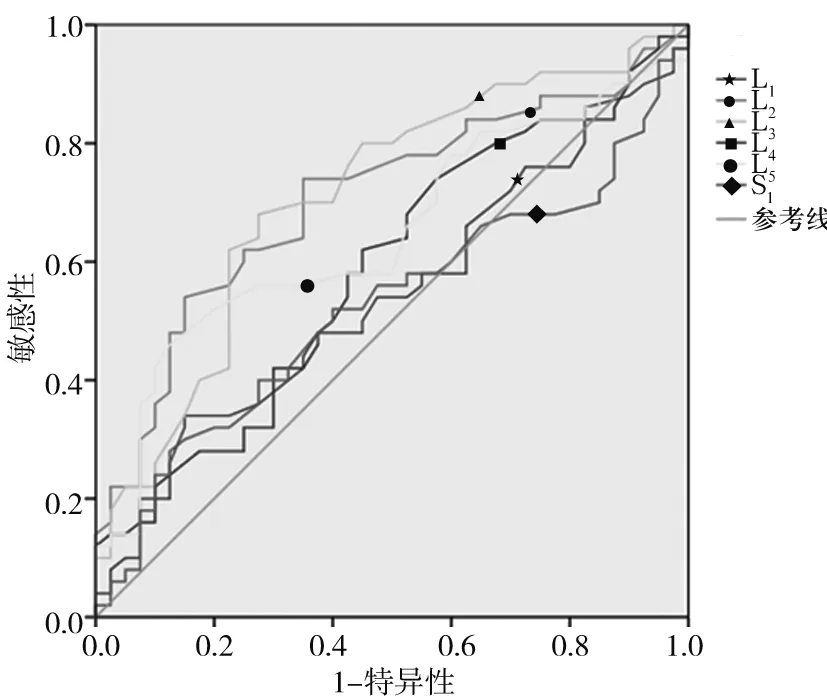

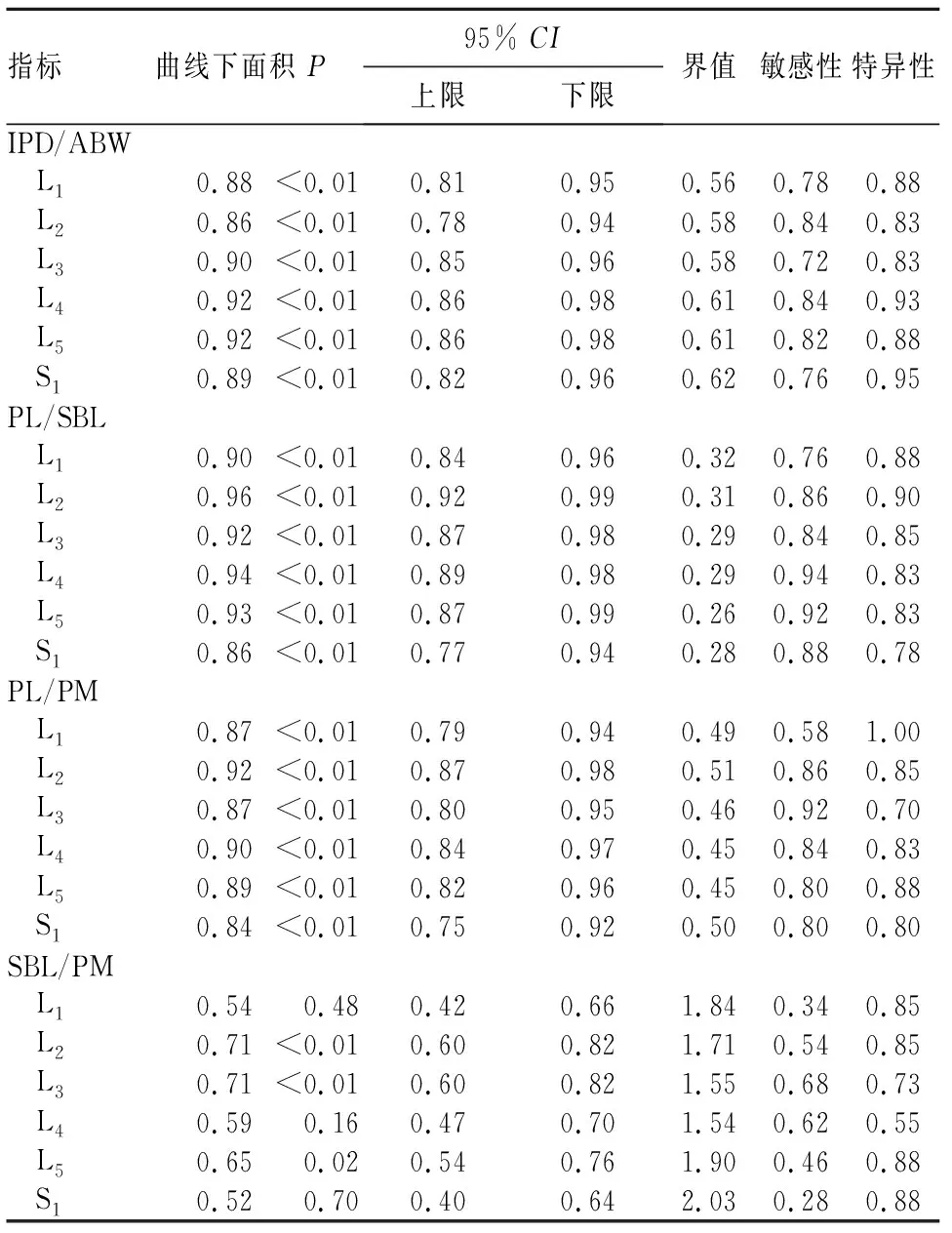

2.3 X线片上各参数诊断发育性腰椎管狭窄症的价值 将计算所得比值进行ROC分析(图1~4),并计算曲线下面积(表4)。IPD/ABW、PL/SBL、PL/PM曲线更靠近图标左上角且曲线下面积大于0.8(0.5~0.7时有较低准确性,0.7~0.9时有一定准确性,在0.9以上时有较高准确性);SBL/PM曲线接近对角线、曲线下面积大都小于0.7,诊断价值较低。各指标诊断界值、敏感性、特异性数值见表3。

表2 两组X线片上各节段径线对比

注:与观察组同节段相比,*P<0.05。

3 讨论

发育性腰椎管狭窄的病因一般认为是由于骨骺过早闭合所引起的异常粗短椎弓根所致,无论在儿童期或是成人中的软骨发育不全都表现为下部腰椎的椎弓根长度小于上部腰椎[6,7],本研究结果也证实了这一点,因而与椎弓根长度相关的标准化指数都具有较高的诊断价值。不仅如此,软骨内成骨的紊乱会引起椎弓根间距减小[8~10],以上两种因素都会显著减小硬膜囊的退让空间从而更容易产生相应临床症状。值得注意的是,并不是所有的发育性腰椎管狭窄患者都会产生明显的临床症状,且存在发育性腰椎管狭窄的患者也很少出现上位腰椎的神经根症状,这可能与局部腰椎所受应力状态有关,非正常应力状态会引起局部椎间盘、软组织等的退变,这样在原本狭小的椎管中轻微的突出即可造成硬膜囊、神经根的挤压,以上这些病理改变更容易发生在退变较重的下腰椎中[11,12]。

表4 两组IPD/ABW、PL/SBL、PL/PM、SBL/PM比较

注:与观察组同节段相比,*P<0.05。

图1 IPD/ABW诊断发育性腰椎管狭窄症的ROC曲线

图2 PL/SBL诊断发育性腰椎管狭窄症的ROC曲线

图3 PL/PM诊断发育性腰椎管狭窄症的ROC曲线

图4 SBL/PM诊断发育性腰椎管狭窄症的ROC曲线

表3 各指数的诊断临界值及其敏感性和特异性

2017年Cheung等[12]首次在X线片上对腰椎各节段的径线进行测量,并将其与椎体大小进行标准化,排除了身高体型对测量的干扰,通过其提出的若干指数来对发育性腰椎管狭窄症作出诊断,在发育性腰椎管狭窄症的临床研究、筛查中是一种新颖的简便实用方式;但该研究中对照组研究对象年龄并未与患者组匹配,平均年龄小于患者组,因而存在年龄因素的干扰;对照组仅以无临床症状作为主要纳入标准,未排除存在发育性椎管狭窄且无症状的患者;且两组研究对象生活地域也存在差异;因而研究结果存在一定程度的局限性。目前国内外仍无其他类似研究对这些影像学指数进行进一步验证,本研究旨在对安徽地区人群中发育性腰椎管狭窄症患者的X线片相关指数进行研究,并进一步完善Cheung等[4]研究中的不足。

目前,对于发育性腰椎管狭窄症的定义不同学者报道的结果差异较大,其根本原因是缺乏统一的测量标准,一些在尸体样本和术中测量的数值并不能等同于影像学上的数值,此外,一些基于影像学的测量方法也存在较大差异。然而,对于具有一定临床阅片经验的医生来说,若腰椎X线片上观察到椎弓根较短或椎弓根间距较窄,则提示患者很可能存在发育性腰椎管狭窄。因为椎弓根长度和间距在很大程度上影响着骨性椎管的矢状径和冠状径,从而影响椎管容积,但是仅通过椎弓根的长短和间距的大小来判断发育性腰椎管狭窄十分困难。首先,不同节段的椎弓根其长度和间距存在差异,再者患者的体型也影响着椎弓根的长度和间距,因而需要将其与椎体大小相关的参数进行标准化处理。Cheung等[3]在MRI图像上将椎弓根长度与椎体大小进行标准化,发现在有典型间歇性跛行症状人群中其椎弓根长度明显小于无症状人群。Cheung等[4]在X线中进一步研究这种特征,发现PL/SBL对于诊断发育性腰椎管狭窄具有高度的敏感性和特异性。

本研究中,我们在X线片中选择了IPD、PL、PM作为反映椎管容积的参数,这是因为首先这三者可以反映椎管的冠状径及矢状径,即与椎管容积密切相关;其次在X线片中可以很容易地找出相应的标记点从而进行测量。接下来我们在MRI上测量正中骨性椎管前后径,通过这种金标准来界定患者是否可以诊断为发育性腰椎管狭窄。本研究中,我们发现观察组腰椎各节段的IPD、PL值均小于对照组,且由头侧至尾侧,PL逐渐减小、IPD逐渐增大,而PM值则差异无统计学意义。显然仅通过绝对值的比较来作出诊断并不科学。为了排除患者体型的影响,我们对以上各值进行标准化处理生成相应的指数,即IPD/ABW、PL/SBL、PL/PM、SBL/PM,通过ROC分析可以看出IPD/ABW、PL/SBL、PL/PM曲线下面积均大于0.8,因而与发育性腰椎管狭窄的诊断密切相关,而SBL/PM曲线下面积在0.5~0.7范围,作为诊断指标的可靠度较低,与Cheung等的结果类似。PL/SBL、IPD/ABW、PL/PM对于诊断发育性腰椎管狭窄的敏感性和特异性均较高。

综上所述,腰椎X线片上IPD/ABW、PL/SBL、PL/PM对于诊断发育性腰椎管狭窄症具有高度的敏感性和特异性。