藏东“三江”地区热液型铀矿成矿特征与找矿方向

郭 涛,陈友良,王四利,屈李鹏,杨 宾

(1.成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059;2.核工业280研究所,四川 广汉 618300)

我国藏东“三江” (金沙江、澜沧江、怒江)区域,有色金属和贵金属矿产丰富,是我国重要的矿产勘查与可持续发展基地[1]。但由于受客观自然地理以及恶劣气候条件的限制,区内的铀矿地质工作尚处于起步发展阶段。近年来在该地区进行了较为系统的铀成矿地质条件调查,并对区内典型铀矿(化)点的矿化特征进行了研究[2][3]。旨在系统总结区内已有热液型铀矿成矿特征的基础上,对该地区热液型铀矿的成矿前景与找矿方向进行分析,以期对该地区今后的铀矿找矿工作能有所裨益。

1 区域成矿地质背景

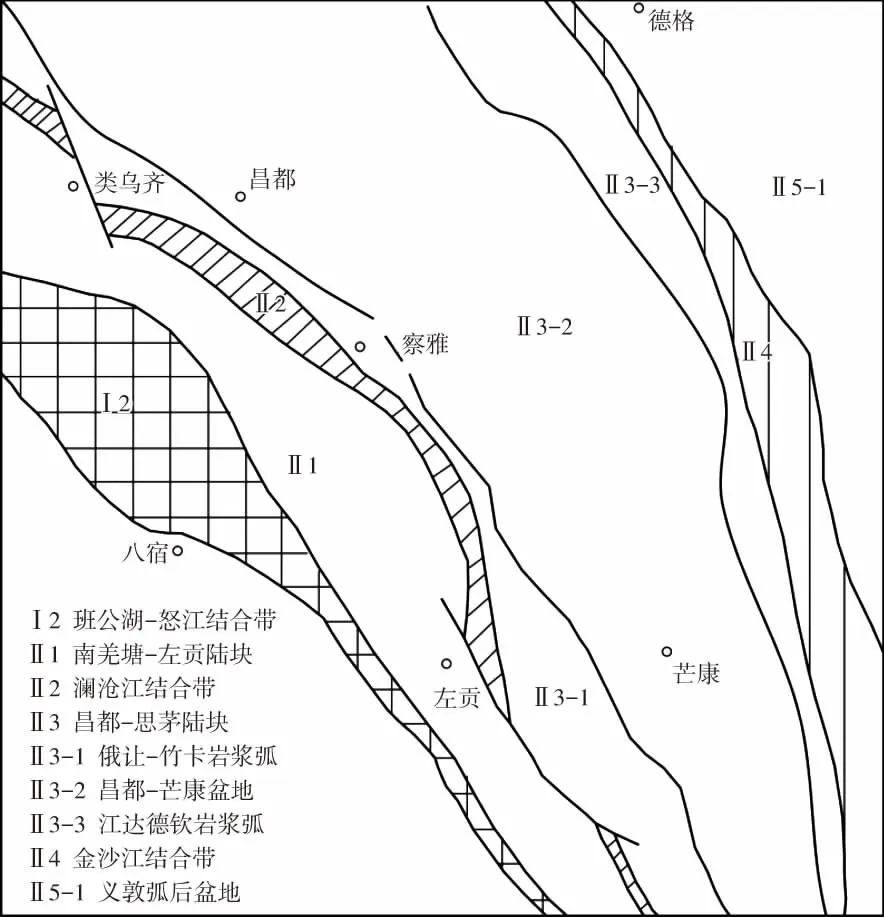

按照多岛弧盆系的学术观点,研究区由一系列岩浆弧、弧后盆地与断裂结合带相间组合而成[4][5]。其一级构造单元属于羌塘—三江构造区,包括南羌塘—左贡陆块(Ⅱ1)、澜沧江结合带(Ⅱ2)、昌都—思茅陆块(Ⅱ3)、金沙江结合带(Ⅱ4)4个二级构造单元;其中昌都—思茅陆块又可进一步划分为3个三级构造单元(图1)。区内的铀矿化主要产于南羌塘—左贡陆块和昌都—思茅陆块中,下面将这2个构造单元的成矿地质背景简述如下。

图1 藏东“三江”地区大地构造单元划分示意图Fig.1 The schemes showing the geotectonic units division in“Sanjiang”Area of Eastern Tibet

南羌塘—左贡陆块:该陆块具有双层基底的结构特征,由古-中元古代的吉塘岩群(Pt1-2J)构成结晶基底,新元古代的酉西群(Pt3Y)组成褶皱基底。其中吉塘岩群的铀平均含量达9.9×10-6,属富铀的基底岩石建造。该陆块在泥盆纪—二叠纪时期沉积了一套浅海、半深海沉积,其构造环境属澜沧江西侧的被动大陆边缘沉积。中生界为海相和陆相碳酸盐岩、碎屑岩及磨拉石堆积,具前陆盆地特征,第三系为一套陆相含煤碎屑岩建造。

昌都—思茅陆块:该陆块由古-中元古代宁多岩群(Pt1-2Nd)构成结晶基底,其铀平均含量为5.7×10-6,盖层沉积则在“三江”各段分布具有一定的差异。其中昌都地区的奥陶系为一套复理石砂板岩夹碳酸盐岩建造,泥盆系—二叠系为一套陆相到稳定浅海相的碳酸盐岩、碎屑岩夹少量火山岩,下三叠统为碎屑岩、酸性火山岩夹碳酸盐岩,上三叠统—白垩系为一套以陆相为主间夹海相的红色磨拉石建造夹碳酸盐岩及火山岩,第三系主要分布于一些小型的走滑拉分盆地中,为红色碎屑岩夹中基性-碱性火山岩、煤线和膏盐。

总体上,南羌塘—左贡陆块与昌都—思茅陆块是在古-中元古代界结晶基底和新元古界褶皱基底之上于晚古生代、中生代发育形成的复合弧后前陆盆地系统。其大地构造背景属于造山带的中间地块或古陆块发育区,对形成热液铀矿床较为有利。

2 铀矿化主要类型

由于铀矿地质工作程度有限,目前区内尚未发现和提交具有工业意义的铀矿床。但从已发现的铀矿化信息来看,大多数都属于热液型。目前发现的铀矿化类型主要有:产于南羌塘—左贡陆块的根多牛场花岗岩外接触带型铀矿点、类乌齐同过早花岗伟晶岩型铀矿化点,另外在昌都—思茅陆块发现火山岩型和碱性岩型铀矿化点各1个。除碱性岩型铀矿化属于较为典型的岩浆型铀矿化外,其余铀矿化均与热液成矿作用关系密切。考虑到位于四川境内的德格县折达沟铀(钼)矿点(花岗岩内接触带型)与本区的大地构造位置和地质演化历史相近,对研究区的铀矿找矿具有一定的指导意义,因此在此一并纳入“三江”地区予以讨论。

3 热液型铀矿成矿特征

3.1 花岗岩内接触带型铀矿化

区内花岗岩内接触带型铀矿化以四川境内的德格县上麦宿乡折达沟铀(钼)矿点为典型代表。

3.1.1 成矿地质背景

折达沟铀(钼)矿点在大地构造位置上处于羌塘—三江构造区的德格—中甸陆块中。上三叠统拉纳山组(T3l)是区内主要出露的地层,出露的岩性为浅灰、灰黑色绢云片岩、钙质片岩、黑色板岩以及长石石英砂岩。区内岩浆活动极为复杂,初期岩浆活动主要为印支构造期夷浦区域的角闪二长花岗岩和吉错下玛黑云母二长花岗岩,晚期岩浆侵入活动有燕山晚期雀儿山区域的似斑状二长花岗岩体,在印支构造期主体岩体中还见一组岩脉侵入,岩脉产状受区内走向为北东-北北东的断层影响明显(图2)。后期发育的岩脉主要为伟(细)晶岩脉,以及煌斑岩脉、闪长岩脉、黑云母阳起石脉,而上述岩脉都与矿化相关。

1-第四系残坡积物;2-上三叠统拉纳山组方柱石黑云母角岩及长石石英角岩;3-印支期黑云母二长花岗岩;4-铀(钼)矿脉及编号;5-石英脉;6-实测逆断层;7-性质不明断层;8-实测地质界线;9-铀(钼)矿脉及石英脉产状

3.1.2 矿体地质特征

3.1.2.1 矿体特征

矿体产于印支期中细粒黑云母二长花岗岩与上三叠统拉纳山组的接触带部位,拉纳山组岩石受热接触变质作用的影响已大部分角岩化,铀矿化主要产于岩体内接触带中。区内共发现铀(钼)矿脉21条。矿体形态严格受构造控制,多呈近南北向的脉状产出。在离角岩带较远的北端,矿体多为不连续的团块状、扁豆状、凸镜状。矿脉在中部呈较稳定而连续的似层状,在端部则分枝变成细马尾辫状和网格状。

矿体厚度变化极不稳定,由数毫米至1.25 m,一般为数十厘米。长度一般为10~30 m,最长为92 m。矿脉走向一般为80°~100°,倾向东,倾角一般为50°~75°。矿石品位含量在0.05%~1.54%,变化范围较广。矿石品位含量在矿脉北端较贫,中部较为稳定,近角岩处则贫富变化较大。

3.1.2.2 矿石特征

矿石的工业类型属硅酸盐型矿石,按有用矿物组合属铀钼型矿石。主要金属矿物有:晶质铀矿和辉钼矿,少量(雌)黄铁矿、毒砂、褐帘石、磷灰石、锆英石,非金属矿物有黑云母、阳起石、钾长石、钠长石、石英、绢云母-白云母等。次生矿物有钼钨钙矿、针钙镁铀矿、褐铁矿、水针铁矿等。辉钼矿的赋存状态有两种:其一沿钾长石晶面边缘交代呈星点状、浸染状分布,少许呈片状集合体,时有放射状。其二辉钼矿赋存在黑云母(绿泥石)、阳起石(角闪石)集合体中,呈片状结构,集合体呈斑点状、条带状、团块状和脉状构造,与晶质铀矿紧密共生,含量分布不均。

矿物共生组合:按矿化阶段和共生矿物进行划分有晶质铀矿-钾长石(微斜长石、微纹长石)组合;晶质铀矿-辉钼矿-褐帘石-黑云母(绿泥石)组合;晶质铀矿-辉钼矿-磷灰石和黑云母(绿泥石)组合;晶质铀矿-辉钼矿-黑云母(绿泥石)-角闪石(阳起石)组合;褐帘石-黑云母等五个共生组合。

3.1.2.3 围岩蚀变

和铀矿化紧密相关的近矿围岩蚀变为:硅化、钾长石化、绿泥石化、绢云母化、阳起石化、褐帘石化和黄铁矿化。

3.2 花岗岩外接触带型铀矿化

区内花岗岩外接触带型铀矿化以西藏左贡县美玉乡的根多铀矿点为典型代表,也是目前“三江”地区铀矿找矿最有希望取得突破的地区。

3.2.1 成矿地质背景

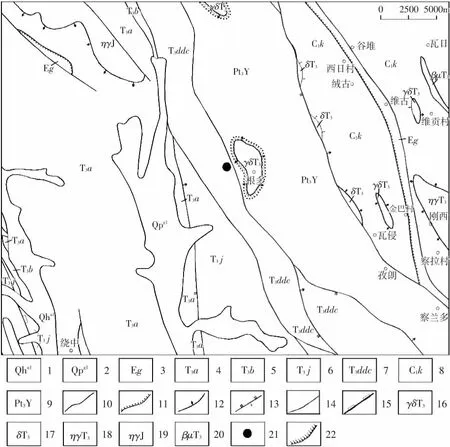

根多铀矿点在大地构造位置上处于羌塘—三江构造区的南羌塘—左贡陆块中。区内主要出露的地层从老到新依次为古-中元古界吉塘岩群(Pt1-2J),为一套片麻岩、变粒岩、斜长角闪(片)岩、片岩等组成的中深变质岩系;新元古界酉西群(Pt3Y),为一套片岩与变质砾岩等;下石炭统卡贡岩组(C1k),为一套变质较浅,变形强烈的暗色碎屑岩夹灰岩和火山岩组合;三叠系上统东达村组(T3ddc)、甲丕拉组(T3j)、波里拉组(T3b)、阿堵拉组(T3a)和夺盖拉组(T3d),为一套碎屑岩与碳酸盐岩的组合建造[3]。其中东达村组为根多铀矿点的赋矿层位,岩性为砂砾岩、砂岩、粘土岩夹生物碎屑灰岩、泥晶灰岩等。区内岩浆活动强烈,以晚三叠世(印支晚期)花岗岩、花岗闪长岩为主,沿北西向构造侵入,呈岩基、岩株、岩枝产出;其次为侏罗纪(燕山早期)二长花岗岩,呈岩株产出。在晚三叠世花岗闪长岩中以及三叠系上统东达村组的外接触带中发现的铀矿点(图3),与在东部发育的花岗闪长岩体仅350 m,且矿化分布严格受燕山早期的花岗细晶岩脉带控制。

1-第四系灰色砂、砾,黄色粘土;2-第四系巨大漂砾、砾石、砂、亚粘土;3-古近系贡觉组;4-三叠系上统阿都拉组;5-三叠系上统波里拉组;6-三叠系上统甲丕拉组;7-三叠系上统东达村组;8-石炭系下统卡贡岩组;9-新元古代酉西群;10-整合接触地层界线;11-角度不整合地层界线;12-岩体侵入围岩界线(箭头表示接触面倾向);13-逆断层;14-性质不明断层;15-板块与结合带边界断裂(矩形表示俯冲方向);16-晚三叠世花岗闪长岩;17-晚三叠世闪长岩;18-晚三叠世二长花岗岩;19-侏罗纪二长花岗岩;20-晚三叠世辉绿岩;21-铀矿点;22-角岩化

3.2.2 矿体地质特征

3.2.2.1 赋矿地层特征

矿区内东达村组大致可分为两段,下段为紫红色泥质粉砂岩与泥灰岩不等厚互层,且在每一沉积旋回下部为泥质粉砂岩,发育水平层理,上部为泥灰岩,发育脉状、波状层理,为潮坪相沉积。上段为灰色厚层细粒钙质长石石英砂岩、黄色石英砂岩,发育平行层理,为滨岸相与滨外陆棚相交替沉积。岩层产状为210°~260°∠38°~74°,南东端较缓,呈单斜产出。

矿化产在紧邻花岗细晶岩脉带的东达村组上段灰色厚层砂岩层中,在花岗细晶岩中亦有铀矿化产出。矿体下盘为泥质片岩,对铀矿化具有屏蔽和保矿作用。花岗细晶岩脉带与含矿砂岩层延伸稳定,长达4 km以上,产状为200°~260°∠35°~55°。

3.2.2.2 含矿主岩特征

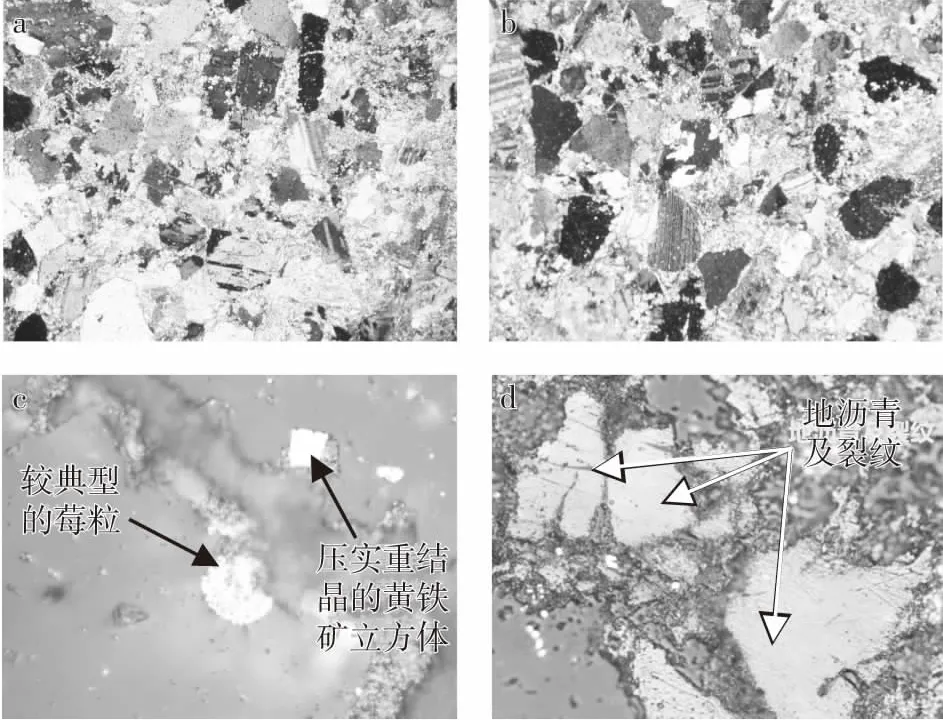

铀矿化主要产于燕山早期的花岗细晶岩和三叠系上统东达村组的灰色钙质、泥质细粒-中粒长石石英砂岩中。值得注意的是,所有的矿石(U含量>0.05%)、矿化岩石(U含量>0.01%)均产于强烈的碳酸盐化岩石中,无碳酸盐化的岩石中只有很低的铀含量。在花岗细晶岩矿石、矿化岩石中,方解石含量高达15%~20%,主要呈细至微粒不等粒不规则的粒状无序穿插于长英质矿物的粒间(如图4a),并强烈交代长英质矿物(以交代长石为主),局部沿矿物裂隙无序交代长英质矿物,反映岩石经受了强烈的以碳酸盐化为主的热液蚀变作用。

a-花岗细晶岩矿石中的微粒状方解石;b-钙质含长石石英细砂岩矿石;c-黄铁矿的显微莓粒、压实重结晶结构(反光10×100);d-地沥青碎块及裂纹(反光10×20)

在钙质砂岩类矿石、矿化岩石中,碎屑含量一般大于70%,细粒砂状碎屑结构,粒径0.10~0.20 mm间,以次棱角状至次圆状为主,粒间主要被钙质胶结物充填并局部交代碎屑呈不规则状,颗粒间彼此离散,钙质孔隙式胶结,颗粒-胶结物支撑(如图4b)。与正常沉积的钙质胶结砂岩相比,主要是方解石含量较高,并常见方解石交代碎屑现象,且方解石分布不均匀,局部较为富集。

在含矿主岩中,含有较多的生物有机胶体成因的黄铁矿,结构主要为显微莓细胞、莓粒、莓群生物结构。莓细胞、莓粒、莓群三者关系主要是无数多个黄铁矿莓细胞组成黄铁矿莓粒,三个以上的黄铁矿莓粒组成了黄铁矿莓群。这种生物有机胶体成因的黄铁矿莓粒在一定的温度、压力下压实重结晶为细-微粒黄铁矿,形成自形、半自形晶(图4c),细-微粒黄铁矿直接生长于砂岩中,与热液脉等无关系,它属于沉积成岩期的产物。此外,在岩石中还见有地沥青等有机物质(如图4d)。说明含矿主岩黄铁矿、有机质含量较高且还具有一定的还原性能的岩石。

3.2.2.3 矿体特征

含矿层呈北北西向的长条带状展布,长达4 km以上,沿含矿层走向初步圈出5个矿化地段。矿层(体)一般长为115~200 m,出露宽(厚)度变化较大,为0.4~13 m不等,最大厚度13 m,平均厚度3 m。矿石中铀含量为0.05%~0.855%,一般为0.05%~0.30%。含矿段之间相距500~900 m左右。

3.2.2.4 矿石特征

矿石的工业类型属硅酸盐型矿石,按含矿岩性可分为花岗细晶岩型和砂岩型两种。目前主要含铀矿物和铀的存在形式尚未查明,由于含矿岩石中含有较多的细-微粒黄铁矿和有机质,推测铀可能以吸附状态存在为主。矿石矿物成分较为简单,主要金属矿物有:黄铁矿、黄铜矿、赤铁矿、钛铁矿、磁铁矿、针铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、辉锑矿、闪锌矿等,非金属矿物主要为钾长石、斜长石、石英和方解石,另有少量黑云母、白云母等。

常见的结构构造有:交代结构、碎裂结构、花岗细晶结构、细粒砂状碎屑结构;致密块状构造及少量的线状-条带状构造。

3.2.2.5 围岩蚀变

近矿围岩蚀变主要为碳酸盐化,其次为硅化、白云母化、绢云母化、角岩化、铜、锑等金属硫化物化以及绿泥石化,为一套典型的中低温热液蚀变组合。

3.3 火山岩型铀矿化

区内火山岩型铀矿化以西藏芒康县拉屋乡的7901铀矿化点为典型代表。

3.3.1 成矿地质背景

拉屋乡7901铀矿化点在大地构造位置上处于羌塘-三江构造区昌都—思茅陆块的昌都—芒康盆地中。铀矿化具体产于新生代陆内汇聚阶段形成的走滑拉分盆地—拉屋新近纪火山盆地中。拉屋盆地呈NNW向的长条带状展布,长约45 km,宽1~2 km。盆地发育于J-K红色陆相磨拉石建造之上(图5),其基底地层即为J-K的红色砂砾岩和砂、泥岩建造。盖层为新近纪拉屋拉组,其下段(Nl1)为安粗—粗面质碱性火山岩建造,上段(Nl2)为一套河湖沼泽相碎屑岩含煤沉积。铀矿化产于下段的火山碎屑岩中。

3.3.2 矿体地质特征

3.3.2.1 赋矿地层特征

赋矿地层为新近纪拉屋拉组下段,依据盆地的喷发与沉积特征可划分为五个韵律,总厚度为855~1135 m。

第一韵律主要为火山碎屑沉积岩组合。底部为分布不稳定的凝灰质砂砾岩,直接覆于白垩纪地层之上;其上为浅灰色凝灰质细砂岩、沉凝灰岩夹泥灰岩。厚10~15 m。第二韵律可分为四层。第1~3层为中碱性喷发—爆发相火山岩;第4层为沉积的紫红色中粒砂岩和灰色沉凝灰岩。第三韵律分为两层。第1层为火山碎屑岩和火山熔岩组合,为灰白色粗面质熔岩夹晶屑凝灰岩,偶见集块岩,厚180~200 m。第2层为一套凝灰质中粒砂岩夹粗面岩、粗面质火山集块角砾岩及少量灰黑色不稳定的薄层状凝灰质、硅质粉砂岩,是铀矿化的主要赋矿层位之一,该层厚40~100 m。第四韵律亦分为两层。第1层为灰紫色粗面质角砾凝灰岩;第2层为紫红色粗面凝灰熔岩、角砾凝灰熔岩,均为爆发—喷发产物。第五韵律也可分为两层。第1层为紫红色粗面质角砾凝灰岩、凝灰岩、火山角砾岩夹砂岩透镜体,厚120~150 m。第2层亦是主要铀矿化层位之一,为一套凝灰质砂砾岩层。底部为凝灰质砾岩,往上由凝灰质砂砾岩、砂岩渐变为正常沉积的细砂岩、粉砂岩、泥岩夹灰黑色薄层腐殖层,厚50~150 m。

此外,矿区内次火山岩体发育,主要为基性的玄武玢岩和中碱性的粗面斑岩,出露面积占矿区面积的50%±。

3.3.2.2 含矿主岩特征

含矿岩性主要为第三、五韵律上层的凝灰质砂岩、砂砾岩,尤其是含碳质、硅质物的深色粉砂岩、沉凝灰岩。总体上矿化岩石的围岩蚀变较弱,仅见有零星的方铅矿化,偶见翠砷铜铀矿、铜铀云母等次生铀矿。

3.3.2.3 矿体特征

7901铀矿化点的铀矿化表现为规模小、品位低、矿化体数量多的特点。矿化呈似层状、透镜体状。矿化体一般长仅为2~6.5 m,厚度一般只有0.1~1.0 m不等,最大厚度3.48 m。矿化岩石中铀平均品位为0.013%~0.259%,一般只有0.02%~0.06%。大多为边界品位以下的矿化岩石和贫矿石。

3.4 花岗伟晶岩型铀矿化

区内花岗伟晶岩型铀矿化以类乌齐县的类乌齐镇同过早铀矿化点为典型代表。

3.4.1 成矿地质背景

同过早铀矿化点在大地构造位置上处于羌塘-三江构造区的南羌塘—左贡陆块中。区内出露的主要地层从老到新包括古-中元古界吉塘岩群(Pt1-2J),为一套片麻岩、变粒岩、斜长角闪(片)岩、片岩、大理岩等组成的中深变质岩系;下石炭统卡贡岩组(C1k),为一套变质较浅,变形强烈的暗色碎屑岩夹灰岩和火山岩组合;三叠系上统甲丕拉组(T3j)、波里拉组(T3b)、阿堵拉组(T3a)和夺盖拉组(T3d),为一套碎屑岩与碳酸盐岩的组合建造;侏罗系下统汪布组(J1w),为灰、灰绿、紫色石英细砂岩与泥页岩互层;侏罗系上统东大桥组(J2d),为砂岩夹泥岩、碳酸盐岩建造。区内岩浆活动强烈,以晚三叠世(印支晚期)二长花岗岩为主,沿北西向构造侵入,呈岩株、岩枝产出。铀矿化产于晚三叠世二长花岗岩与吉塘岩群内、外接触带的花岗伟晶岩脉中。

3.4.2 矿体地质特征

3.4.2.1 含矿伟晶岩特征

在吉塘岩群及岩体内部发育大量的伟晶岩脉,并伴随铀、铌、钽矿化。花岗伟晶岩脉共计41条,呈透镜状、群脉状,部分呈块状、团块状。脉长一般为1.0~10 m,宽0.1~1.5 m,最长达15 m。其延伸方向主要为NNW和NNE向,其中以NNE向规模较大。铀的含矿体为含磁铁矿花岗伟晶岩脉,并且磁铁矿与铀含量呈正相关。

3.4.2.2 铀矿化特征

目前共发现铀矿化伟晶岩体4个,其伽玛总量在(200~760)×10-6,化学分析铀含量最高为0.06%。经鉴定未发现单独铀矿物,但发现褐钇铜矿、锆石含较高的铀。铀以类质同象赋存于这些矿物的晶格中。其矿化成因是在岩浆作用阶段的晚期,由于岩浆中大部分造岩元素从岩浆熔体中结晶出来,使残余熔体中的铀、铌、钽浓度相对增加。在伟晶岩作用阶段重稀土元素铌、钽逐渐析出,部分转入气成热液,这是铌、钽的重要成矿阶段,其后铀以类质同象的形式赋存于褐钇铜矿、锆石中。

4 成矿前景与找矿方向

从藏东“三江”地区目前已发现的铀矿化类型成矿特征来看,火山岩型铀矿化主要产于新近纪小型走滑拉分盆地中,赋矿岩性为新近纪中基性和碱性火山岩,且矿化规模小、品位低。此外,区内大面积分布的二叠纪—三叠纪火山岩属岛弧火山岩。从世界上火山岩型铀矿的产出特征来看,主要与陆相中酸性火山岩有关,而在岛弧火山岩区一般无铀矿床产出,因此在区内寻找火山岩型铀矿床的前景不大。研究区中的伟晶岩型铀矿化(同过早铀矿化点)亦表现出规模小、品位低的特征,且铀主要以类质同象的形式存在,因此其找矿意义也不大。而区内花岗岩内、外接触带型铀矿化表现为规模相对较大,品位相对较富的特点,尤其是左贡县美玉乡的根多铀矿点经地表揭露和物化探工作,认为该矿点成矿地质条件较好,经初步估算可达中型以上铀矿床规模[3][6]。因此,在藏东“三江”地区寻找热液型铀矿应以花岗岩内、外接触带型为主攻目标类型。