高职院校专业诊断与改进工作机制探索

(长江工程职业技术学院,武汉 430212)

自教育部2015年6月起连续发布系列诊改文件以来,全国职业教育战线掀起了一股“诊改”热潮,各高职院校正如火如荼地开展诊改工作,诊改工作要求各高职院校在学校、专业、课程、教师、学生5层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制,强化学校各层级管理系统间的质量依存关系,形成全要素网络化的内部质量保证体系。文件要求“试行专业诊改”,专业是学校连接社会的桥梁,是培养高素质技术技能型人才的重要依托,专业诊改是促进人才培养质量持续提升的重要举措。

1 建立专业诊断与改进工作机制的意义

1.1 建立专业诊断与改进工作机制是确保正确认识专业诊改内涵的重要途径

目前,对专业诊改相关的研究还处于起步阶段,相关理论研究较缺乏,尤其是专业诊断与改进工作机制研究。同时,各高职院校专业层面诊改工作进展较为缓慢,大部分院校还处于摸索阶段,许多院校对专业诊改的内涵认识还存在偏差。专业诊改不同于过去的专业评估,也不是简单的专业现状剖析,正确认识专业诊改内涵是开展专业诊改的前提。通过建立专业诊改机制,能够对专业进行有效诊断与监控,对存在的问题进行自我改进,确保专业诊改工作能落到实处。

1.2 建立专业诊断与改进工作机制是确保专业诊改有效实施的重要途径

专业诊改涉及专业的方方面面,内容非常繁杂,健全的专业诊改机制是确保专业诊改能落到实处并能有效运行的关键。专业诊改机制的建立应涵盖学校、二级学院(部)、专业研究室(教研室)三个层级,首先,要建立党委领导、校长指挥、质量保证体系领导小组全面协调的质量保证领导组织;其次,要建立质量管理处负责各层级工作的组织协调,教务处负责专业诊改方案设计,二级学院(部)负责执行,专业研究室(教研室)负责本专业的专业规划、专业建设目标、专业标准、人才培养方案、课程标准等的专业诊改实施组织;同时要保证专业诊改的全员参与,要使不同机制有效结合,形成合力,才能确保专业诊改工作的有效实施。

1.3 建立专业诊断与改进工作机制是确保人才培养工作状态数据在专业诊改中有效应用的重要途径

人才培养工作状态数据涵盖了专业建设的关键指标,能够比较客观地反映专业建设的基本情况,通过状态数据能够全面、实时的掌握专业的人才培养过程信息,是专业诊改的运行基础。因此,在专业诊改过程中要充分利用人才培养工作状态的各类数据,通过实时采集专业各类数据,运用科学的技术方法进行数据分析,再将数据分析结果应用到专业诊改中。

2 专业诊断与改进内涵分析

专业诊改是基于在学校、专业、课程、教师、学生5层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制,依据学校发展规划和专业自身发展需求,聚焦专业目标与定位、专业建设资源、课程体系建设、学生能力培养、专业影响力等方面,利用科学的评价方法,进行分析与评价,通过自主设立目标,自主制定标准,自我诊改,不断完善提高。因此,专业诊改重在“自立目标、自定标准、自我诊改”,要求各专业要从自身发展出发,根据社会需要,找准专业定位,制定切合实际的发展目标,同时针对目标要有建设标准,目标是诊改动力的源头,标准是衡量目标的标尺,有了目标和标准,才能在专业发展过程中找准问题、剖析原因、寻找对策,促进专业不断螺旋式上升发展,从而使得专业、课程、教师、学生协同发展,不断提升人才培养质量。

3 专业诊断与改进技术方法

(1)SWOT分析法。SWOT分析法即S(Strengths)是优势、W(Weaknesses)是劣势、O(Opportunities)是机会、T(Threats)是威胁。进行SWOT分析要综合考虑内外环境的各种因素,进行系统评价,从而选择最佳方案。在专业发展目标制定时,通过实地调研、大数据分析、专业剖析等,应用SWOT分析法对专业的优势、劣势、面临的机遇和威胁进行综合分析,从而制定出科学的发展目标。

(2)SMART原则。SMART原则即S(Specific)代表具体的、M(Measurable)代表可衡量的、A(Attainable)代表可实现的、R(Relevant)代表相关的、T(Time bound)代表有时限的。专业诊改应遵循SMART原则,专业发展目标需是明确具体的,标准应更加明细化、具体化;目标、标准必须是可数量化、可行为化的;制定的目标、标准在付出努力的情况下可以实现;专业诊改方案在实施过程中切实可行;诊改工作必须有时间限定,如实施一年一次的专业教学自我诊改,实施三年一轮的专业建设水平诊断等。

(3)七何分析法。七何分析法也称5W2H分析法,即What(做什么)、Why(为什么做)、Who(由谁做)、When(何时做)、Where(哪里做)、How(怎么做)、How much(做到什么程度)。在制定专业诊改方案时应用5W2H分析法,有助于明确诊改工作任务、工作对象、工作思路、职责和要求,有助于提高工作效率,有效实现诊改目标。

4 专业诊断与改进工作运行机制

4.1 确定专业目标

高职院校的专业建设应以培养满足社会需求、适应经济发展和产业升级的高素质技术技能型人才为目标,不同的专业所处的行业背景、发展阶段存在差异,因此各专业的建设目标也不尽相同,在制定本专业建设目标时应根据专业所处的行业背景、发展基础和发展现状,从专业发展的自身规律出发,结合学校自身实际情况,在进行SWOT分析后确定,一般以3~5年为一周期,设定阶段性目标,目标设定后,将目标任务分解至每一年的工作计划,实行层层分解落实。

4.2 制定专业标准

标准是衡量专业建设与发展状态以及人才培养质量的参照系或尺度,如果说专业目标是预想,标准则是达到预期的准则。专业标准的制定应遵循SMART原则,由计划标准、资源标准、行动标准和结果标准四类标准组成,计划标准包括:专业建设方案、人才培养方案、课程标准等;资源标准包括:师资配置、设施配置、设备配置等;行动标准包括:教学实施、课程建设、学生教育、社会服务等;结果标准包括:建设指标、状态指标等。应按“下有底线,上不封顶”的原则设置标准,如资源标准应当设置“底线”标准,而其他标准应“跳一跳够得着”。

4.3 开展专业诊改

(1)确定专业诊断指标体系

指标体系设计是专业诊改工作的核心任务,借用美国学者斯塔弗尔比姆(Stufflebeam,D.L.)的CIPP评价的理念与模式,通过对高职院校专业建设背景、输入、过程和成果四个环节的全方面考察,聚焦专业人才培养的核心要素,构建专业目标与定位、专业建设资源、课程体系建设、学生能力培养、专业影响力等5个维度15个关键量化指标的专业诊断指标体系(见表1)。

需要指出的是,以上5维度15关键量化指标体系可根据各专业实际情况进行局部调整,专业诊改工作才能更具针对性。

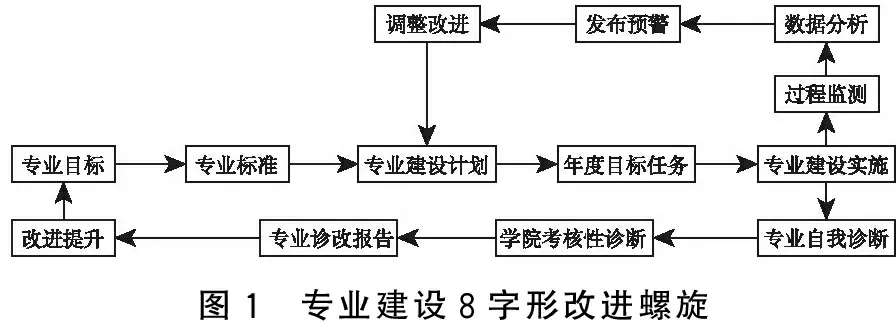

(2)螺旋式专业改进

专业改进需在完成以上专业目标、专业标准和专业诊断指标体系基础上,依据专业建设8字形改进螺旋进行。(图1)

这里需要指出的是,在开展专业自我诊改、过程监测和数据分析的过程中,要对照上述专业诊断5维度15关键量化指标体系,借助通过人才培养工作状态数据平台及时采集专业相关数据,实时监控各关键量化指标,通过设定各关键量化指标的阀值(阀值的设定可对标全国、全省同类示范专业),对处于阀值以下的指标进行报警,实时反馈专业运行状态。

表1 高职院校专业诊断指标体系

图1 专业建设8字形改进螺旋

对处于阀值以下的数据要进行分析,罗列本专业的问题和负面清单,进行深入剖析,查找问题产生的原因,制定行之有效的改进措施。同时,对改进过程进行监控,确保改进工作能达到预期效果。

专业诊断与改进工作要持续进行,当专业目标达成后,按上述专业目标设定方法重新设定专业新目标,开展新一轮的专业诊改工作,确保专业人才培养质量螺旋式上升。

5 结 语

专业是培养人才的母机,专业诊改是促进专业发展、提高专业办学活力和提升人才培养质量的重要途径,开展专业诊改是专业自我升华的一个过程,在这个过程中要依托内部质量保证体系建设,宏观考量学校、专业、课程、教师、学生五层面的诊改工作,建立完善的专业目标体系、标准体系,依据专业诊断指标体系,以数据为基础,以学生为核心,开展专业诊改工作,实现人才培养质量的持续提升。