城市社区幼儿运动能力的调查研究

——以北京市朝阳区某街道幼儿为例

周惠娟

一、研究源起

随着人民群众生活水平的不断提高,大众体育也开始全方面发展,幼儿体育和老年体育、青少年体育一样进入人们关注的视野,幼儿时期的体育教育对个体身心发展、社会适应有长远的影响。《全民健身计划(2016—2020年)》明确提出“要开展幼儿体育”,幼儿体育已经成为家长、社会和国家关注的焦点。

经过观察,长期以来我国的幼儿体育活动主要以学校(幼儿园)教育和市场化商业机构教育为主。虽然我国幼儿园教育对幼儿运动能力发展较为重视且较为科学,但幼儿在园内时间只是其生活时间的一部分,园外的生活时间占据很大比重。而商业机构幼儿体育服务一直为研究者所诟病,存在服务的内容体系缺乏科学性,环境、器材设施等的安全性令人担忧,幼儿体育教育专业人员缺乏,测试及评价成人化等问题,其较高的费用也不是所有家庭都能承受的。

2016年,国务院转发民政部《关于在全国推进城市社区建设的意见》,其中将体育与科普、教育等活动并举为文化活动,提出要不断完善公益性群众文化设施。城市社区体育建设是社区文化和社区服务的重要组成部分,发展城市社区体育既是体育事业的需要,也是社区建设和社区管理的需要。然而在对社区活动进行有意识的观察后发现,社区体育服务的对象主要是老年人,社区对3—6岁幼儿的体育教育重视程度不够,服务的数量、质量上也存在不足。这些都使城市社区的幼儿家长对在幼儿园外的时间如何培养发展幼儿运动能力无所适从。

为使社区能够提供有针对性的服务,首先要评估社区内幼儿运动能力的现状。通过查阅相关文献发现,国内学者针对幼儿运动能力的评估研究主要集中在幼儿园里,测量评价方法繁复,不适于在社区实践推广,也没有既科学又简便易行的方法来便于家庭自测自查,家长不知道自己的孩子与同龄人相比运动能力发展水平如何。因此本研究希望通过实践调查,评估社区幼儿运动能力,为社区幼儿体育服务提供指导,也为后续社区体育服务行动研究提供依据。

二、文献综述

(一)概念界定

运动能力泛指人体完成运动任务的综合表现。[1]161运动生理学将运动能力分类为与骨骼肌运动系统有关的“肌肉力量大小的能力”,与呼吸循环系统有关的“长时间运动的能力”,与神经系统有关的“调节运动的能力”等。[2]9需要指出的是,在人们日常认知中,通常会将身体素质与运动能力等同,而事实上,两者虽密切相关,但并不完全相同。区别在于,对身体素质的评价采用相对单一的测量方法,而对运动能力的评价重点体现在完成专门动作的统合协调方面。[3]143

(二)国内幼儿运动能力评价的相关研究

肖艺在对幼儿体育运动能力发展研究中采用20米跑、立定跳远、手脚并走“8”字、5米来回曲折跑、坐位体前屈、平衡木六个项目来进行测试;[4]郭彩彩、周华艳在幼儿运动能力评价体系研究中采用20米跑、立定跳远、手脚并走、5米来回跑、平衡木、沙包掷远、原地拍球、快速跑、单脚站立、跳过绳子、双臂支撑共10项标准来进行测试;[5]王斐在研究幼儿运动能力与幼儿园运动环境质量关系时,采用德国奥斯纳布吕克大学雷娜特·齐默尔教授及其助手编制的MOT4—6量表(共18个项目7个运动领域)来进行测试。[6]还有其他一些研究采用自编量表或《国家学生体质健康测试标准》的测试项目。综合来看,国内幼儿运动能力测评的研究没有公认的本土化的测评工具,测试城市、人文环境、参考标准都不一致,其研究结果推广性较差。

(三)社区幼儿体育相关研究

国内针对社区幼儿体育的研究几乎没有,少量研究关注家庭亲子体育。王凯珍、周志雄、桑凤英、刘秀梅、李琳研究发现北京市幼儿家庭亲子体育游戏活动地点主要为社区体育场地、家庭客厅、附近公园,频次为每周2—3次,存在的问题是幼儿家长缺乏科学的指导、工作忙或家务忙而没有时间;[7]颜小燕、沈建文对安徽城市社区做了类似的研究,显示亲子体育活动的动机主要是增强体质和培养亲情关系,活动频次每周2次居多,活动地点多在居住小区、公园广场和学校体育场馆,制约因素主要是幼儿家长因工作忙而没时间、缺乏体育场馆设施和缺乏科学指导;[8]两项研究结果基本一致。而对于社区如何发挥作用,为幼儿及家庭提供相关服务,国内未有研究。

三、研究设计

(一)研究内容

1.研究目的

本研究以城市社区3—6岁幼儿为研究对象,对比教育部《3—6岁儿童学习发展指南》(以下简称指南)中健康及运动能力的指导指标,调查测量幼儿运动能力真实情况,为社区开展相关服务提出有针对性的建议,推进《国务院关于加强和改进社区服务工作的意见》落到实处,满足广大人民群众对美好生活的需求。

2.研究问题

研究主要针对城市社区3—6岁幼儿运动能力方面是否达到指南中健康及运动能力的指导指标进行研究,考察3—6岁幼儿运动能力达到什么水平,与国家指导指标相比在哪些方面有明显短板,并据此提出指导策略。

(二)研究方案

1.研究对象

本研究选取北京市朝阳区某街道具有正常身体活动能力的幼儿为研究对象,其中3—4岁20人,4—5岁20人,5—6岁20人,每个年龄段均是男女各半。设计游戏活动,测试观察实施地点为本地街道内的社区公园,为本地儿童惯常活动场所。

2.研究方法

(1)测试法。经家长同意,对幼儿身高体重进行测量,让幼儿参与经过设计的身体活动游戏,在确保幼儿理解游戏规则的情况下,测量幼儿完成游戏中各项运动能力指标。测试活动依照各项指标,持续8周进行,每周1次。

(2)访谈法

采用半结构式访谈,对部分参加测试的家长共16人进行访谈,访谈调查家长对幼儿运动能力发展的了解程度,以及对社区提供相关服务的需求和期望。

3.研究工具

本研究的测试量表参照《指南》中健康及运动能力的指导指标,与学前教育和体育教育领域专家充分探讨进行编制。该测试分为3个维度,分别为平衡协调与灵敏综合能力、力量和耐力综合能力、手的动作灵活协调。根据年龄段指标水平的不同,分别制定三个年龄段的量表,在正式测试之前对12名幼儿进行初测,检验测试内容的信效度。

编制半结构式访谈提纲,对家长进行访谈,深入了解家长对幼儿体育发展的重视和了解程度,以及对社区相关服务的期望。

4.数据的统计处理

本研究采用SPSS 21.0统计软件处理所获得数据,在测试中对幼儿各项指标采用1—5分的评分,从1分到5分表示幼儿各项能力的实际水平依次递增,3分为指南指导的水平。根据需要,采用独立样本T检验,比较幼儿实际各项水平与指南指导水平的差别。

四、结果分析

(一)测试结果分析

本研究采用的测量量表共包括13个项目,每项目最高得分5分,最低得分1分,总得分在13—65分之间。此次调查的样本平均分为36.375分,总样本的得分符合正态分布,出现在曲线的极端分数较少。其中3—4岁年龄段均分为38.1分,4—5岁年龄段均分为41.4分,5—6岁年龄段均分为39.4分。从平衡协调灵敏综合能力、力量和耐力综合能力、手的动作灵活协调三个维度上看,测试对象的运动能力基本达到指南的指导水平,在平衡协调灵敏综合能力方面的均分(M=3.105)略高于手的精细动作能力(M=3.100)和耐力综合能力(M=2.930)两方面的均分。

指南中未对不同性别的幼儿运动能力发展做出区别指标,在运动能力三个维度的评分过程中,同一年龄段男女幼儿采用一致的评分标准,结果显示在各年龄段的各维度得分上均没有显著性差异。

1.从身高体重发育水平方面看,测试对象的身高体重均分为3.25分,其中3—4岁年龄段均分为3.30分,4—5岁年龄段均分为3.55分,5—6岁年龄段均分分为3.05分,对其进行独立样本T检验,结果显示各年龄段样本数据与指南指导水平无显著性差异。

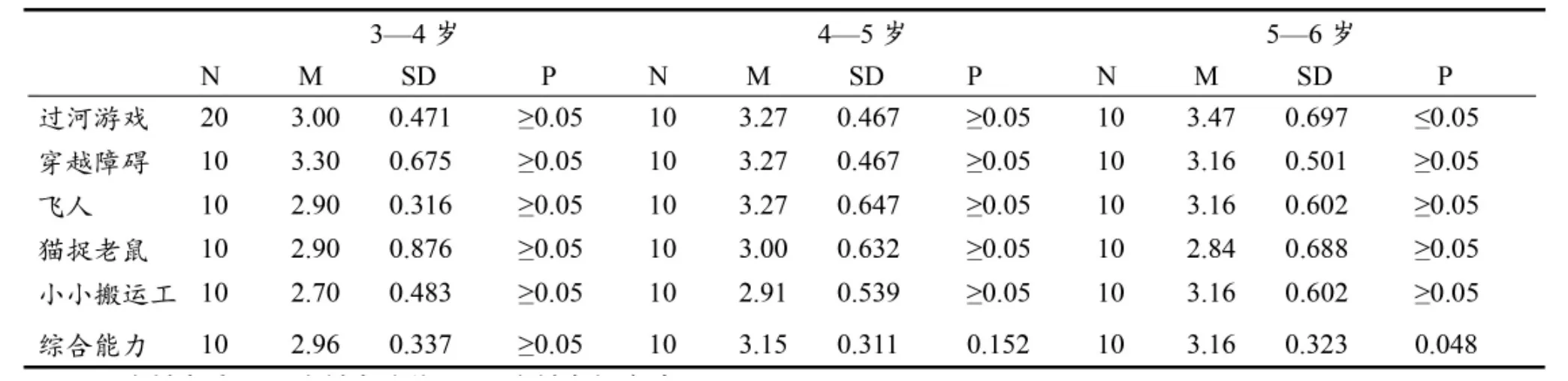

2.平衡协调灵敏综合能力

本维度下包括五个项目。“过河游戏”要求测试对象走过一段平衡木或直线,考察的是测试对象保持平衡的能力;“飞檐走壁”要求测试对象完成爬楼梯、钻洞、爬网等动作,考察的是测试对象肢体统合能力;“飞人”要求测试对象跨越一定的高度和远度,考察的是测协调跨越的能力;“猫捉老鼠”要求测试对象闪躲以避免被抓,考察的是测试对象闪躲的综合能力;“小小搬运工”要求测试对象抛、接、拍球,考察的是测试对象对移动物体判断控制的水平。

结果显示,3—4岁阶段和4—5岁测试对象均达到指南指导水平,5—6岁阶段在这一维度上明显高于指南指导水平。3—4岁年龄段均分为2.96分,4—5岁年龄段均分为3.15分,5—6岁年龄段均分为3.16分(见表1)。

3.力量和耐力综合能力

本维度下包括五个项目。“模仿长臂猿”要求测试对象悬挂在单杠上一段时间,考察的是测试对象的上肢力量;“丢沙包”要求测试对象沙包向远处投掷,考察的是测试对象投掷的能力;“袋鼠王国”要求测试连续单脚跳跃,考察的是测试对象的连续跳跃的能力;“团队接力赛”要求测试对象在赛道内进行接力比赛,考察的是测试对象快跑的能力;“亲子定向”要求测试对象与家长一同按照地图上点的顺序走较长的距离,依次领取任务奖品,考察的是测试对象的耐力水平。

表1 平衡协调灵敏综合能力

结果显示,3—4岁年龄段测试对象在力量和耐力综合能力上明显低于指南指导水平,另外4—5岁年龄段在这一维度上达到指南指导水平,5—6岁年龄段在均分上略低,但没有达到显著差异的水平。3—4岁年龄段均分为2.76,4—5岁年龄段均分为3.18,5—6岁年龄段均分为2.87(见表 2)。

其中3—4岁年龄段测试对象在上肢力量和投掷能力水平,5—6岁年龄段测试对象在上肢力量上,与指南指导水平相比有明显不足,5—6岁年龄段测试对象在快跑能力上得分明显高于指南指导水平。

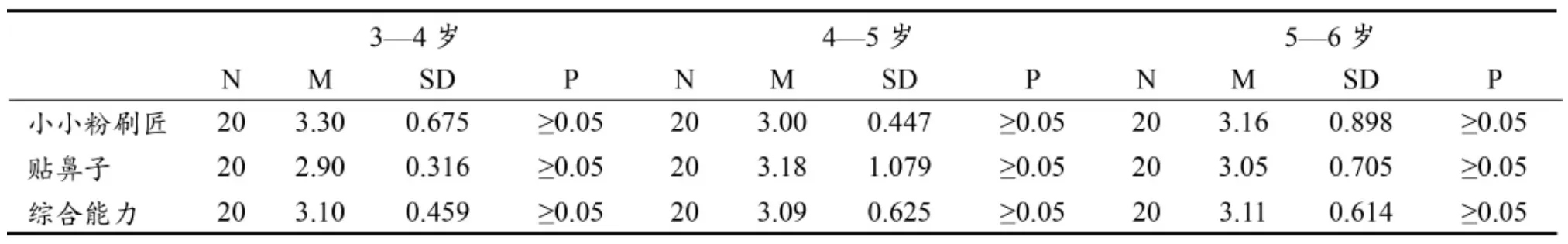

4.手的动作灵活协调

本维度下包括两个项目。“小小粉刷匠”要求测试对象利用刷子、画笔等工具完成填涂绘画;“贴鼻子”要求测试对象以组为单位为大象画出鼻子并剪下来贴上。

表2 力量和耐力综合能力

结果显示,各年龄段在这一维度上均达到指南指导水平,3—4岁年龄段均分为3.10分,4—5岁年龄段均分为3.09分,5—6岁年龄段均分为3.11分(见表 3)。

5.性别差异

表3 手的动作灵活协调

指南中未对幼儿期男孩女孩运动能力发展做出区别指标,本研究在运动能力三个维度的评分过程中同一年龄段男女幼儿采用一致的评分标准,结果显示,男孩女孩的总分均值分别为38.95分和40.37分,无显著差异,男孩在三个维度的均分分别为3.12分、2.90分、2.98分,女孩在三个维度的均分分别为3.08分、2.97分、3.24分。男孩女孩在平衡协调灵敏综合能力和力量与耐力综合能力没有显著差异,但在在保持平衡的能力、连续跳跃能力和耐力上男孩好于女孩,而在手的动作灵活协调这一维度上女孩的得分高于男孩,有显著差异(见表4)。

(二)访谈结果分析

1.陪同幼儿游戏活动多数家长感到体力不足。观察发现,在总体测试过程中,陪同幼儿来参加测试活动的家长中幼儿祖辈与父母各占一半,父母中母亲单独陪同来的占大多数,父母一起来占小部分,父亲单独陪同来的为极个别,多数家庭的组合为祖母和母亲带着孩子来。在访谈中了解到,祖父母普遍感觉在陪同幼儿游戏玩耍时体力严重不足,部分二孩父母年龄偏大,也时常感觉体力不足,少部分年轻父母感觉没有这个问题。但幼儿父母,特别是夫妻双方都工作的,由于工作家务忙,感到陪同幼儿游戏玩耍时间不足,在工作日大部分时间由祖父母来照料幼儿,也知道祖父母照顾幼儿体力不足的问题,却苦于没有好的解决办法。

2.大多数家长认为自己很重视发展幼儿的运动能力。大多数家长认同幼儿期发展运动能力对孩子长远发展具有重要意义,认为发展幼儿运动能力的重要程度与发展语言表达能力、科学探究、数学认知能力、艺术修养等相比,排序并不靠后,在资金投入上也愿意为孩子报班学习游泳、跆拳道等运动技能。部分家长认为体育类学习班的价格较贵,负担不起。

表4 幼儿运动能力的性别差异

3.多数家长不太了解幼儿运动能力的知识。大多数家长不清楚幼儿健康和运动能力的区别,对如何评估自家孩子的运动能力也不清楚,一部分祖父母以为运动能力测试就是体检,只有个别家长听说过指南文件,受访家长均没看过指南具体内容,少数家长对少儿运动能力相关知识进行过主动的了解,途径主要来自网络和商业机构宣传,但对这些知识的科学性和准确性将信将疑。

4.多数家长对商业机构评价不太满意。多数家长带孩子游玩过商场中的大型体育游乐设备,如蹦床、攀爬绳架、堆沙等,部分家长认为价格偏高;部分家长看到过有关游乐设施事故的报道,对设施的安全性有担忧;部分家长抱怨这些商业游乐场管理不够严格,比如某些家长会进到游戏区里帮自己的孩子抢夺游戏玩具和空间,影响了其他孩子的正常游戏,而管理员也不阻止;对早教培训机构的评价主要是不确定机构宣传的理念是否科学,例如时下流行的“感统训练”,就被一些学者质疑其理论的科学性。

5.家长对社区服务存在场地和专业指导两方面的期望。多数家长表示社区体育活动场地数量不足,使用场地的人群多,如老年广场舞、年龄较大儿童玩滑板车等,对幼儿安全会有威胁,如果能由社区牵头协调,定时划出专门场地区域给幼儿运动会比较好。家长对专业指导更为期待,希望由社区链接专业指导人员定期举办辅导活动,有社区把关审核,家长更放心,不用担心是过分的商业宣传。

6.绝大多数家长对本研究的幼儿运动能力测试表示认同。受访家长对测试过程充满游戏性表示欢迎,幼儿的情绪反应比较愉快,多数家长对测试指导指标很感兴趣,感觉好理解好操作,便于家庭自己操作,表示可以在以后自家孩子成长到下一个年龄段时自己自测。

五、结论与建议

(一)城市社区幼儿运动能力整体水平较好

城市社区幼儿在身高体重发育方面已经达到指南指导水平,在运动能力发展方面整体较好,达到指南指导水平,但在力量耐力综合能力方面较弱,未到达指南指导水平,特别是上肢力量能力方面差距明显。男孩和女孩运动能力综合评分上差别不大,但在连续跳跃能力、保持平衡能力等个别方面,男孩优于女孩,女孩手的动作灵活协调优于男孩。建议增加孩子户外活动时间,多鼓励孩子进行攀爬方面的游戏和投掷类游戏,重点发展上肢力量水平。

(二)社区相关服务不足

目前社区没有针对社区幼儿运动能力发展的服务,家长的期望集中在活动场地和专业指导人员两个方面。建议社区加强体育组织建设,创设安全和谐的社区体育环境,充分发挥社区体育指导员的作用,链接相关资源,为社区居民服务。

(三)测量量表有推广价值

本研究采用的量表基于教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》,内容表述简单易懂,具有科普意义,普通家长和社区的体育指导员经过简单的培训和学习都能将其用于家庭自测或社区测试,因此具有推广意义。建议社区组织定期讲座和游戏测试活动,宣传普及相关知识。

(四)研究存在不足

研究中访谈对象仅限为儿童家长,还没有对社区工作人员进行相应访谈,对于社区在幼儿体育服务方面的工作要求、资源、困难等方面还了解不足。对于幼儿力量耐力综合能力,特别是上肢力量水平较弱的原因没有深入考察研究。以上问题将在后续研究中予以补充和完善。