对人字洞遗址文化遗存研究的回顾与思考

高 星

作者单位:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所/中国科学院大学

引言

1998年5月,在安徽省繁昌县孙村镇癞痢山,人字洞遗址被金昌柱、郑龙亭、徐繁等科考工作者发现。这在中国乃至亚洲地区人类起源与演化研究史上是一件大事,尤其在旧石器时代考古学界。然而在该遗址发现与研究的前十年,人字洞最重要的发现与成果——古人类的石制品与骨制品,却在学术界引起一场轩然大波,学者纷纷表达不同的看法,肯定者的论述与否定者的质疑频见报端,一时风生水起,在提升了对早期人类起源、扩散与工具制作能力的关注度的同时,也引起学界对相关研究理念、方法与能力的担忧。近十年来,围绕人字洞遗址的争论几近烟消云散,但问题并未得以彻底解决,而是被搁置了起来,几乎成了一桩悬案。在人字洞遗址发现20周年之际,本人对人字洞遗址文化遗存研究的历史做一简略的回顾,并结合新的同类研究成果提出浅陋的思考,一则纪念这一重大的学术事件,二则希望引起学界的进一步重视,推动相关的学术研究和学科发展向前迈进一步。

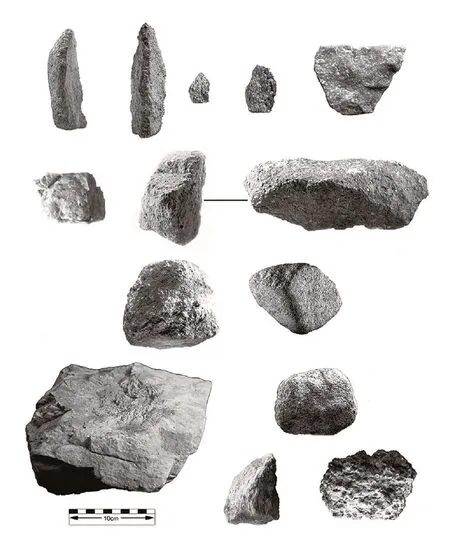

人字洞遗址出土的部分石制品

文化遗存的发现与研究

人字洞遗址之所以引起关注,是因为发现了200多万年前的人类文化遗存——石制品与骨制品。在国际学术界主流观点认定人类起源于非洲、大约180万年前才从非洲向欧亚大陆扩散,而中国政府在上世纪末设立国家“九五”攀登专项,支持学者在中国境内寻找距今180~400万年的古人类遗存以解决东亚人类起源这一重大问题的背景下,这一发现自然引起国内政府部门、学术界和国际学者的高度关注,媒体出现很多报道和讨论。

在2000年《人类学学报》第3期上,张森水先生等发掘与研究的核心成员发表首篇研究论文——“繁昌人字洞旧石器遗址1998年发现的人工制品”,公布了对该遗址首批出土的文化遗存的初步研究结论。作者从516件“非灰岩质标本”中遴选出59件“具有人工基本要素”的石质标本做了描述,辨识出石核、石片、刮削器、雕刻器等类型,提出这些石制品由锤击法产生,具有转向打法特征;多为小型者,原料以铁矿石为主,兼有硅质泥岩、硅质灰岩等材料;类型简单,加工粗糙;未见长距离搬运或急流碰撞的痕迹。同时还记录了几件具有片疤的骨制品,“表明人类早期工具原料组分的多样性”。作者指出“对这批材料的处理存在一定的难度……要掌握铁矿石的人工痕迹各方面特征,必须加强这种‘不同品质’材料的打击试验研究……开展对石制品、骨制品的功能研究”。对于文化遗存的年代,该文指出:“依共存的哺乳动物化石,应归早更新世的早期,可能在距今200多万年前”。

2009年,《安徽繁昌人字洞——早期人类活动遗址》由科学出版社出版。这是有关该遗址全面研究的阶段性成果。第三章“文化遗物研究”显系该书的核心部分,由张森水先生领衔撰写(本人虽然忝列作者,但并未参与实质性的研究)。该章指出:“1998~2000年积存下来的材料包括非灰岩质石制品以及从碎骨中选出的骨和牙制品……非灰岩石质标本初步估计要超过1000件,骨和牙制品10余件”,并对这些标本做了较详细的观测和描述,提供了较翔实的数据和资料。

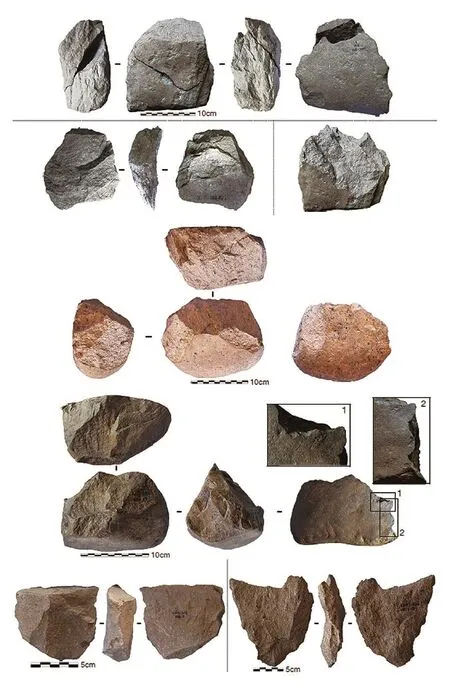

人字洞遗址出土的部分骨制品

第四节对于石制品做了专门研究,记述的标本共174件,包括初级产品和成品,用列表的形式对这批石制品做了详细的观测统计,内容包括出土层位、原料、毛坯、加工方式、长、宽、厚、重、台面角/石片角、侧刃角、端刃角/尖刃角及数量与百分比。对于石制品的主要特征,除了2000年文章已经提及的外,又增加一些新的论述:有些原料产在距遗址数公里以外;石片与石核都缺乏相对稳定的形态;雕刻器与钻器只有形态意义而无法判断其功能;对石器刃角的加工控制能力差;存在一定数量的使用石片;石器制作技术属于模式I,即不规范的原始技术。

该章描述了12件骨制品,其中6件被定为骨器,包括尖刃器、边刃器和双端刃器,其修理方式有三种:向骨腔壁、错向和复向,“修理工作清楚”。还描述了5件象牙制品,类型包括“牙片、核和工具”。作者观察到出土的动物碎骨常见啮齿类咬痕,还有小型食肉动物的咬痕、化学腐蚀、风化痕迹等,并指出:“碎骨能提供古人类许多信息,至今未能对它进行系统研究”。

对于遗址的时代,该书的表述是:“其地质时代为早更新世早期(可能为距今200~240万年前)”。2006年,人字洞遗址被国务院公布为第六批全国重点保护单位之一,标志着其性质、价值与意义得到文物考古界和官方的认可。

硝烟弥漫的争论

然而,人字洞遗址的文化遗存在发现伊始就存在质疑与争论,讨论激烈,正反方意见针锋相对,一时学场上硝烟弥漫。

2000年1月26日,吕遵谔先生在《中国文物报》上发表“寻找人类祖先以及文化问题的几点认识”一文,对人字洞石制品的人工属性提出质疑:以铁矿石为主要原料的石制品在旧石器时代遗址中前所未见;铁矿石沉重、坚硬、尺寸小,很难打下石片;骨片上有大型动物的咬痕,人工打击痕迹不清;一件大型食草动物的下颌骨从联合处一分为二,一侧有片疤,似为从高处坠落碰破所致,非人工制品。2000年2月16日,陈淳先生在《中国文物报》上撰文讨论人字洞的“文化遗存”问题,也对用铁矿石作为打制石器的原料加以质疑:“无论在中国还是世界上,用铁矿石作为原料的史前石工业还没有听说过”,并对鉴定这批石制品的方法和标准提出疑问:“繁昌旧石器的判定仍然是传统的疤痕鉴定,即一件石头上发现两到三个以上连续的破碎疤,就被有人认为是加工的可能。但是,自然力也会造成类似的假象”。卫奇先生在《文物春秋》2000年第二期上发表“中国早更新世旧石器”一文,同样对人字洞的“文化遗存”持质疑和否定的观点,认为“人字洞的发现明显想象多于实际”,因为人字洞的石质标本的人工痕迹非常不清楚,许多动物骨骼埋藏有序,无人类肢解迹象,观察不到人工切割痕迹,而且这样早的人类遗存在东方出现有违人类起源于非洲的共识。

对于上述疑问与否定,韩立刚先生与郑龙亭先生分别于2000年6月7日和2000年12月6日在《中国文物报》上做出了回应。他们从文化遗存出土的地层和埋藏学角度给出了更多的信息与解释,指出用铁矿石制作石器并非首次发现,并列举了一些国外学者参观遗址、观察标本后所发表的意见作为佐证,说明该遗址出土的文化遗存的人工性质是明确可信的。2008年,纪念人字洞遗址发现十周年国际古人类学术研讨会在繁昌召开,更多的国内外学者考察了遗址,观看了出土标本,对该遗址的学术意义与研究价值各抒己见。在此之后,对该遗址的研究和讨论进入了一个相对沉寂期,如同火山休眠。

围绕人字洞“文化遗存”的上述讨论是正常的,对于推动相关研究是有积极意义的。对这批材料存在不同意见,学术界难以达成共识,是有多方面原因的。其一,对早期人类文化遗存的辨识具有高度挑战性。当人类技术处于十分原始的状态,对自然的改造能力十分低下,所生产的工具、用具与自然造物的界限在很多时候难以分辨。这种现象不唯在中国,在世界其他地区同样存在,“曙石器”问题仍在一定程度上无解;其二,该遗址发掘本身存在局限。人字洞原先的结构已被破坏,是洞穴还是裂隙存在争议。残留的地层堆积可供发掘与研究的空间有限,所能揭示的现象和出土的遗物残缺不全,很难提供完整的证据链;其三,对遗址的埋藏学和动物考古学研究尚未展开。在石制品和骨牙制品本身的人工属性被质疑的情况下,这方面的研究缺失无法提供遗址性质和人类行为的辅助性信息;其四,目前人类在非洲起源的时间已经被推前到距今600~700万年,200万年前的人类遗存基本出自非洲,古人群在距今180~200万年间才从非洲向外扩散对多数学人来说是定论,超出此时限的人类遗存在非洲之外被发现,很难被接受。

他山之石,可以攻玉

初始阶段人类工具与用具的辨识是个世界性难题。除了当时人类改造自然的能力有限,其作品难以与自然的产物做有效的区隔外,近来的研究表明,其他动物,尤其是非人灵长类,也能在某种程度上制作和使用工具,这就更增添了问题的复杂性。

巴西卷尾猴敲砸石块产生的“石制品”

2016年,发表在英国《自然》杂志上的一篇文章引起有关人类工具的特质、如何区分人工与非人工“石制品”的讨论。巴西卡皮瓦拉山国家公园的野生卷尾猴被观察到随性敲打石头的行为,偶然打击出有一定形态规律、具有贝壳状断口、边缘锋利的石片和碎块,与人类的石制品有类似之处。作者据此提醒:猿猴类可能具备类似石器制作的能力,虽然他们的作品是无意间创造出来的;考古遗址中出土的“石制品”也许并非都是人类的产物,据此做出的有关人类行为、技术、工具功能等的推断需要慎重。

科特迪瓦4300年前黑猩猩砸击坚果留下的“石制品”和相关遗迹,为研究非人灵长类与人类行为结果的异同提供了珍贵的资料。考古学家用规范的田野考古方法对这处黑猩猩生活过的地点做了发掘、测年和分析。共206块“石制品”被发现和研究。这些“石制品”集中分布在三个区域,是当初砸击坚果的现场。从破裂特征观察,他们使用的花岗岩石块(片)基本不具备贝壳状断口,而少量石英类石块(片)具有曲面、波纹和贝壳状破裂特点。研究表明,这些石头是黑猩猩从别处搬来,用投击方式砸击大型坚果所遗留下来的。这说明黑猩猩和人类在行为上具有一定的相似性,包括将石头搬到特定地点,根据需求对石头做选择,重复利用一些地点而使“石制品”有集中分布的区域,有特定的制作与活动区域,使用附近易于得到的石头等。

4300年前黑猩猩砸击坚果留下的“石制品”

发现于肯尼亚330万年前的石制品

大自然的鬼斧神工也会造出一些足以以假乱真的假石器,学术上称之为“曙石器”。这些自然营力包括地层的挤压错动,河流的搬运碰撞,高处石头的滚落撞击,冰川作用,风化破碎,动物的践踏等。人类一些非制造工具的活动,尤其是机械的碾压作用,也会产生一些形似石器的碎石。中国旧石器考古之父裴文中先生在20世纪30年代便对曙石器问题做过专门的论述,一些曾经引人关注的“考古遗址”的“石器”后来被证明是自然所为。必须承认,人类初期的一些石器,无论是对自然石片的短时使用还是对石块进行过零星的加工,乃至在更晚时期人们为某种需求而临时使用或简单加工的石器,与自然碎裂、破损的石头和其他动物制作与使用的“石器”在一些情况下是难以区分的,因为石头破碎的机理是一致的,在没有经过一定程序的加工、留下具有规律性痕迹的情况下,任何人的经验性判断都可能失之偏颇。

那么人类最早的石器是什么样子的?目前发现最早的石器来自肯尼亚西土卡纳地区的Lomekwi 3的遗址,年代被测定为距今330万年左右。2011~2012年,考古学家在该遗址的地表和地层中采集、发掘出149件石制品,类型包括石核、石片、石砧、石锤、断块与碎片等。主要原材料是包括玄武岩和响岩在内的当地可以找见的大型火山岩砾石或岩块。大多数石核只在一个台面和一个工作面上剥片,留下相邻或叠压的向一个方向延伸的片疤。从石核上的痕迹判断,打片时经常出现石片折断,表明有的剥片尝试并不成功。模拟实验表明,该遗址的石器制造者使用了类似碰砧和砸击的方法剥离石片。石片和断片、裂片上清晰、具有重复性的形态特征清楚表明它们是从石核上被有意剥离下来的。研究者针对这批石制品发明了“Lomekwian Technology”一词,认为其技术与产品介于黑猩猩等用砾石砸击坚果、敲打石头和后期人类剥制石片、加工工具的中间状态,显示其技术的原始性、随意性和操控能力的低下,但当时人类对石料的选择、对石头破裂特性的认知和为某种用途而制作的意图已经显现。

沉寂后的思考

对其他动物的“石制品”及自然力产生的曙石器和目前人类最早的石制品的对比研究表明,即使最初级阶段的人类石制品,与其他非人类的石质产品也有明确的差别:人类对石器原料具有明确的选择性,只有硬度、质地、大小、形态和受力破裂状态适宜的石材才会被使用,而非人工制品所依附的材料则往往缺乏这种选择性;人类以特定、相对复杂的方式对石料做改造和加工,主要是碰砧法、砸击法和锤击法,而其他动物对石头的改造则简单的多,主要是敲砸;人类对石头的加工和使用只在特定部位留下痕迹,而非人工制品上的破损痕迹多是散漫、随机的;人类剥片和加工具有一定的方向性,而动物的敲砸和自然的破碎大多方向不定;人类的打片、加工痕迹具有关联性,或叠压、或平行、或相邻成组出现,而非人工制品上的破损痕迹多杂乱无章;人类的工具会因为特定需求而被修理出锋尖利刃,使用后在尖或刃上会出现破损或磨圆,而非人工制品往往缺乏这样的特定功能部位或形态。

当然,上述人工与非人工“石制品”的区别特征具体到某些标本或某批材料,可能并非一目了然,黑白立现。特殊的、难以判断的情况总会出现。在缺乏像手斧、盘状石核、莫斯特刮削器这样人工属性确凿无疑的标本的情况下,不能把目光局限在少量疑似标本上,仅凭经验与主观臆测做出解读和判断;对于标本组合总体特征的观察和与其他信息共同构建可相互支持的证据链,会使我们得出更全面、更客观准确的认识。

就对人字洞文化遗存的争议而言,近些年不断报道在非洲之外超过200万年的考古发现,包括最近热炒的陕西蓝田上陈地点发现的可能为212万年前的早期人类石制品,会使对人字洞这样古老的地层中埋藏早期人类活动证据的质疑有所减弱。问题还在“文化遗存”本身。用铁矿石作为加工石器的原料不构成质疑这批材料人工属性的前提,笔者曾经对从遗址附近地下开采出来的铁矿砾石做打片和加工实验,制成一件规整的手斧,用这种原料进行更简单的剥片和加工当更不在话下。毋庸讳言,从该遗址发掘出土的疑似石制品与骨牙制品大多处于似是而非的状态,尤其缺乏具有明确的打片阶段或技术特征的标本;少数片状标本上连续的疤痕被解读为人类的加工似乎更加合理,但该组合中缺乏具有一锤定音效力的标本和特征,这将使相关争议无法轻易消弭。

笔者用人字洞附近的铁矿石打制而成的石器

在没有新的标本进入研究视野的情况下,解决“文化遗存”性质这一问题的出路应该是超越这些“文化遗存”本身。通过微形态分析等现代科技方法分析出土“文化遗存”地层的成因,通过埋藏学研究复原地层包含物的来源和埋藏过程与机理,用动物考古学理念与方法观察动物上可能的人类痕迹,根据动物种类、死亡年龄、骨骼破碎状态和部位分布来判断人类、肉食动物、啮齿动物和其他自然营力对这批动物化石搬运、埋藏、改造的作用,进而判断人类是否曾经在该遗址生活过,都会为人字洞遗址“文化遗存”的证实与证伪提供证据和启示。