政策干预和中国农业的增长:1988—2013年

张 涛

一、引 言

各国发展经验表明,农业产出增长和生产率提高是一国经济持续稳定增长的必要前提。在工业化初期,农业部门除了满足不断增长的基本生存需要,还要通过农产品出口为技术和资本品进口提供资金,为工业提供原材料,并释放劳动力以满足工业化和城镇化的需要(Johnston和 Mellor,1961)。中国的工业化进程和改革实践也符合这一经验。改革前的重工业优先发展战略离不开农业生产的恢复和发展,努力提高农业产出的各种尝试一直延续到改革之初,直到家庭联产承包责任制的成功实施才使整体经济摆脱农业的严重束缚。到目前为止,中国的农业劳动生产率仍旧落后,农民收入依然偏低,农业问题仍是制约未来总体经济增长的瓶颈之一。

本文主要关注1988年以来中国农业干预政策的变化对农业增长的影响。除了土地、资本、劳动、化肥等传统投入要素,许多学者已对家庭联产承包责任制、土地产权制度等因素对农业增长的影响进行了研究。也有部分学者对政策干预导致的农业激励变化、农村教育水平、天气扰动等其他因素的影响进行了考查,但这些学者大都局限于研究其中的一种或两种因素。本文则尝试在分析中同时纳入政策变量、教育和天气指数,考查三者对各阶段农业增长的贡献,并探讨各因素对中国农业未来增长前景的含义。

本文的实证结果表明:(1)从上世纪80年代后期开始,特别是90年代以来直到加入世贸组织,中国对农业的激励扭曲政策迅速减少,市场开放度逐步提高,农业的政策支持率大为上升,这解释了1988—2001年农业产出增长的27%。教育在这一时期发挥了更为重要的作用,对产出增长的贡献为 51%。传统投入增加可以解释产出增长的四分之一。(2)2001年以后,中国对农业部门干预的性质已从抽取资源(征税)向净投资(补贴和价格支持)转变,但农业生产成本的上升抵消了支持政策的激励效果,使其对2001—2013年产出增长的贡献仅为 7%。由于教育水平改善有限,人力资本的贡献也下降到 12%。因此,这一时期的农业增长主要依靠传统投入的增加,这解释了产出增长的42%。此外,2013年的天气状况明显好于2001年,贡献了产出增长的14%。

政策激励作用的下降和产出增长对传统投入依赖性的提高显然不利于中国农业的未来增长。因为随着中国有限的耕地面积进一步减少、城镇化中农业劳动力加速转移、化肥过量施用造成环境问题和食品安全问题,依靠传统投入的粗放式增长方式不可持续。考虑到农业生产成本的不断上升,中国应在继续保持农业支持力度的基础上,不断提高农村教育水平并改善农业研发推广体制,以此提高农业生产率。

本文的结构安排如下:第二部分介绍中国农业增长的背景和相关文献;第三部分为数据描述和变量设定;第四部分介绍估计方法和估计结果;第五部分对各阶段农业增长的原因进行解释;第六部分为结论和政策含义。

二、背景和相关文献

(一)中国农业增长面临的挑战

1979年以来,中国农业总产值实现了年均5.8%的增长率,但粮食产出年增长率仅为1.9%①《中国统计年鉴2015》,第6-7页。但是我国粮食亩产水平并不低,例如,根据《新中国农业60年统计资料》:2007年,我国稻谷单产为6433千克/公顷,居世界第8位,与日本、韩国相当;小麦单产4608千克/公顷,也居世界第8位,超过了日本;玉米、大豆等单产同样居世界前列(几乎都在前20名内)。。生产率增长放缓甚至停滞、依靠传统投入不可持续以及自然灾害频发使中国农业增长面临严峻挑战。

生产率增长放缓导致农业增长乏力。改革前中国农业生产率处于巨大波动和几近停滞之中,与1952年相比,1978年的全要素生产率只有最初的67~80%(Tang,1982;Wen,1993)。家庭联产承包责任制的实施极大地促进了生产率提高和农业增长,但其一次性潜力很快耗尽,使中国农业增长在1984—1987年出现短暂的停滞(Lin,1992)。1988年后,农业生产率有所恢复(Jin等,2002)。Carter等(2003)发现,农场层面数据显示农业生产率增长在 1988—1996年放缓,而总体数据显示生产率增长在持续,表明总体数据很可能高估了农业增长。

中国的农业增长一直面临生产条件的严重限制。土地无疑是最大的约束因素,中国目前仅占有世界 7.6%的可耕地面积(FAO,2015),但要养活 18.9%的世界人口①《中国统计年鉴2015》,第961页。。水平土地的缺乏迫使农民尽可能使用山腰和湖边斜坡;土地肥力在很多地方都很低,特别是长江以南(Murphey,1982)。中国水资源的人均拥有量仅为世界的四分之一,且地理分布与空间上的水资源需求极不匹配。1980年以来土地使用强度的加剧使华北地区的土壤湿度明显下降,降低了未来农业生产的潜力(Liu等,2015)。土地的平均分配虽然为农民提供了基本保险,但它减少了向农业的投资,扭曲了资源配置,并阻碍生产率的提高(Adamopoulos和 Restuccia,2014)。

农村劳动力不断减少是维持农业增长的又一挑战。农业生产率提高和城镇化促使农村劳动力加速向城镇转移:一方面,劳动力迁移(至少在短期)会造成产量减少的显著性劳动力损失效应(Rozelle等,1999);另一方面,户籍制度、土地所有权等问题限制了劳动力的有效流动,农村劳动力无法真正实现转移,即使可以从事一些非农业劳动,也并不能从根本上改变其收入现状(Johnson,2000)。随着现代农业机械的普及,役畜在资本中的比例大大下降。中国农业面临的困境是:通过快速的机械化来缩小农业和工业劳动生产率差距将导致巨大的农村失业(Wiens,1982)。现代高质量农作物品种在改革初期已被广泛采用,但通常需要大量的化肥(和杀虫剂等农药)投入。政府对化肥的补贴和农民对其最佳施用量信息的缺乏使农业中存在明显的化肥(和杀虫剂等农药)过量施用,造成环境污染和食品安全问题。

天气是除土地之外中国农业最大的约束因素。中国农业面临的主要问题是水平衡和湿气缺乏(Murphey,1982)。广泛的季风性气候使干旱和洪涝灾害反复出现,基于连续年份的观测值,中国只有不到四分之一的耕地能得到保证稳定产量的降水量;在另一极,大约四分之一的土地容易受周期性洪涝灾害的影响。根据历年统计数据,中国农业受灾面积比例和成灾面积比例的省平均值每年在 30%、16%左右,波动范围分别在16%~39%、8%~25%之间,对农业增长和波动的分析显然应将天气因素考虑在内(Tang,1982;Kueh,1995)。

(二)政策干预和农业增长

改革前的中国对农业进行了广泛干预。为了支持现代重工业部门的优先发展,农业的作用被降低为一种(实现工业化的)工具,而粮食生产的作用被降低为(实现工业化的)中间品,这种战略被 Tang(1982)等称为“经济紧缩下的选择性增长”战略。除了强制性粮食征购配额(农业税)和政府定价,政府干预范围还涉及每种作物的种植面积、投入水平和产出目标。粮食自给和粮食生产的优先性往往导致盈利性和比较优势被忽视(Lin,1992)。对集体化生产监督的困难严重削弱了农民个体回报与其劳动量的关系,大大降低了工作激励程度(Lin,1990)。

从改革伊始直到 20世纪 90年代初期,国内农业定价政策、销售政策以及对外贸易政策仍然造成国内生产者、消费者与世界市场的隔离,导致即使是水稻等出口品也无法获得应有的利润。同样,小麦和大豆等进口品的国内生产者也未获得应有的保护(Huang等,2008)。改革初期家庭联产承包责任制的实施显著提高了生产激励程度,促进了农业全要素生产率的提高(McMillan等,1989;Lin,1992)。农产品价格在这一时期也有大幅提高,促进了农业产出的增长。政府对农产品贸易的限制在逐步减少,粮食贸易商业化程度在逐渐提高,特别是 1984年以后。例如,国家粮食征购配额比例从1984年的29%下降至1990年的13%,而按市场价格协商比例从1984年的3%上升至1990年的12%(Huang等,2008)。

在20世纪90年代以后,市场机制逐步替代政府收购机制成为资源配置的主要形式,市场价格成为农业生产者和消费者决策的基础。同时,随着中国加入世贸组织(特别是加入世贸前准备阶段),中国的对外贸易变得更加开放,国内价格更直接地受到国际市场价格波动的影响。由市场定价的农产品比例由1978年的6%增加到1991年的58%,1999年又增至83%(蒋庭松,2004);农产品进口关税税率简单平均值由1992年的42%下降至2001年的21%(Huang等,2008)。

进入 21世纪后,为了进一步推进农业现代化进程和继续保障粮食自给和食品安全,为了缩小不断恶化的城乡收入差距、减少农村贫困和消除由此导致的社会不安定因素,一方面,中国进一步消除造成农业激励扭曲的政策;另一方面,借鉴北美、欧洲和日本的经验,中国对农业干预的性质开始由征税向补贴和价格支持转变。

第一,废除农业税。历史上,农业税以实物形式(粮食)向政府缴纳。到上世纪 90年代,农业税常常基于农户生产粮食的能力以现金形式支付(折征代金)。这些征收方式实际上使税基转而由农民拥有的土地决定,因此农业税实际上是对农业土地的征税(Gale,2013)。在2000年以来的减征和免征试点基础上,中国在2006年废除了农业税。

第二,对农业进行补贴和价格支持。在逐步废除农业税的同时,为了抵消生产成本的上升以稳定粮食生产者的净收入,中国从2002年起逐步推行了良种补贴、种粮直接补贴、农业机械购置补贴和农资综合补贴。其中,2006年开始实施的农资综合补贴是最重要的补贴形式,主要目的是为了抵消化肥、柴油燃料等成本的上升。从 2006年到2011年,农资综合补贴增长了近10倍,达到866亿元;良种补贴和农机购置补贴的增长也十分迅速,分别达到220亿元、174亿元(Gale,2013)①对中国农业补贴制度的更多了解可参见 黄 季 焜 等(2011)、程国强和朱满德(2012)、Gale(2013)、OECD(2015)及其中引用的文献。。

农业补贴虽然快速增加,但生产成本的上升幅度更大。其中,家庭劳动隐性成本是农业生产成本的最主要部分。根据 Gale(2013)的估算,每公顷土地的家庭劳动成本从2003年的1923元上升至2011年的3895元,主要反映了工资的上涨和农业劳动机会成本的增加。化肥、机械、种子等作为补贴对象的投入品成本也迅速上涨。随着生产成本上升超过补贴增长,政府开始把提高价格支持作为增加农民收入和刺激生产的重要手段。从2008到2013年,油菜籽的价格支持提高了30%,小麦的价格支持提高了63%,玉米的价格支持提高了66%~69%,不同品种的水稻的价格支持提高了92%~105%(Gale,2013)。

总体来说,中国对农业部门干预的性质已从抽取资源(征税)向净投资(补贴或价格支持)转变(OECD,2015)。乔榛等(2006)、陈飞等(2010)、 焜黄季 等(2011)、朱满德等(2015)证实,农业支持政策的推广对农业增长起到显著促进作用。焜黄季 等(2008)、程国强(2012)的研究表明,对外贸易开放使中国成为世界上对农业干预最少的国家之一。

三、数据和变量设定

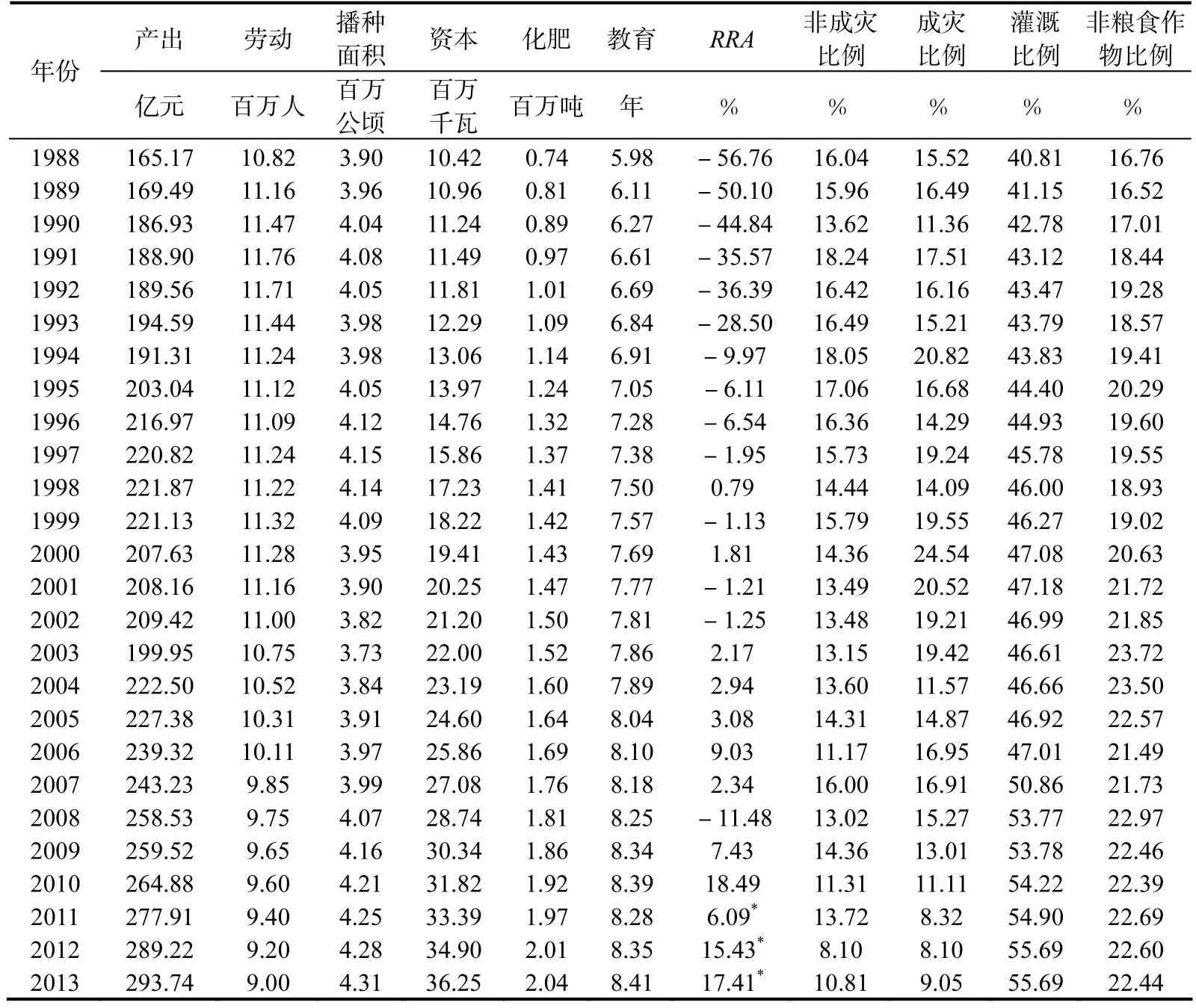

利用《新中国农业 60年统计资料》、《中国农业年鉴》和《中国农业统计资料》,本文构造了 1988—2013年的省级面板数据①由于缺乏教育数据,本文没有使用1988年之前的数据。。具体而言,本文的农业产出是指农作物总产出值。其中,农作物包括主要的粮食作物和经济作物,占每年总播种面积的80%左右。除了劳动、土地、资本和化肥(代表经常性投入)等传统投入要素,本文还将政府对农业的相对支持率(Relative Rate of Assistance,RRA)、成灾面积比例和受灾但非成灾(以下简称非成灾)面积比例、教育等指标纳入生产函数,以分别反映政策干预对农业的激励程度以及天气扰动、人力资本等因素对农业增长的影响。此外,本文也将灌溉面积比例、农作物中非粮食作物比例等影响因素考虑在内。表1报告了这些变量在1988年至2013年间的省平均值变化情况。以下对各解释变量的设定作简要描述。

农作物产出。每一省的农业产出(Y)是通过对 6种粮食作物(小麦、稻谷、玉米、高粱、谷子、大豆)和 12种经济作物(花生、油菜籽、棉花、烤烟、黄红麻、苎麻、甘蔗、甜菜、红毛茶、绿毛茶、苹果、柑橘)的产量进行加权得到,所使用的权重为《全国农产品成本收益资料汇编2002》中的2001年价格数据。表1第一列报告了各年农作物总产值的省平均值变化情况。

传统投入。本文中的土地(A)投入是指农作物播种面积,由统计年鉴中每种作物的播种面积直接相加得出。由于耕地面积统计数据存在较大的前后不一致,本文没有使用这一度量指标。劳动力(L)、资本(K)和化肥(F)在统计资料中均为农、林、牧、渔业的总投入量,其中劳动力是指农、林、牧、渔从业人员数,资本包括农业机械总动力和役畜②机械总动力和役畜折合总资本量(K)的计算公式为:K(百万千瓦)=机械总动力(百万千瓦)+ 0.7457(千瓦/马力)× 0.7(马力/头)×役畜(百万头)。,化肥为各地区化肥施用折纯量。为获得与本文所包含农作物总产值相对应的实际有效要素投入量,下文将采用适当的方法对总投入量进行调整。

政策干预指数。根据Huang等(2008)的研究,本文选用相对支持率(RRA)作为政策干预的量化指标①关于这一指标和另一相近指标名义支持率(Nominal Rate of Assistance,NRA)的具体介绍可参见 Huang等(2008)的文献。本文选用 RRA的主要原因有两个:第一,NRA仅考虑了农业部门的(直接)激励扭曲程度,RRA还考虑了非农业部门的间接影响;第二,RRA和OECD(2016)构建的生产者支持率估计(Percentage Producer Support Estimate,PSEP)指数相关程度更高。。RRA主要反映政府对农业直接干预和间接干预所造成的激励扭曲程度,这一扭曲导致国内价格(特别是农民接受价格)与国际市场价格的差别②需要指出的是,RRA反映了对所有农产品(包括畜牧业等)的激励扭曲程度,因此作为本文(农作物部门)政策干预指数存在一定的误差。。RRA的构造可分为四步:第一,考虑农产品质量、品种等差异后的边境处国内价格与国际价格差别,度量关税、汇率和其他非关税壁垒的影响;第二,考虑对农产品产地(farmgate)价格造成扭曲并影响农民所获回报的政策,反映税收、补贴、运输成本等的影响;第三,考虑政府对农业投入品市场的激励扭曲;最后,还应考虑非农业部门的政策支持对农业生产带来的激励扭曲,因为根据 Lerner对称定理,非农业部门和农业部门存在生产性资源使用的竞争。

表1 农作物产出和主要解释变量的省平均值:1988—2013年

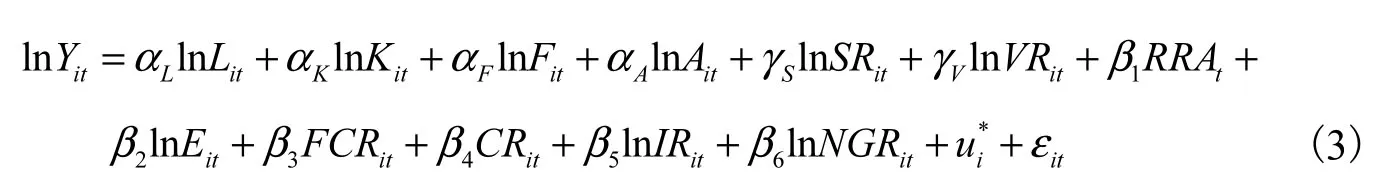

图1 农业相对支持率(RRA)和生产者支持率估计(PSEP):1988—2013年

利用中国农业政策研究中心的 CAPSiM 数据库、《全国农产品成本收益资料汇编》以及其它一些数据,可以计算全国的 RRA指数①由于缺乏计算 RRA所需的省级基本数据,目前仅可获得全国性政策指标,这是本文的局限之一。本文尝试了利用全国性分指标(每种农作物的支持率)对各省农作物进行加权,获得各省总体相对支持率,但由此得到的指数本身和回归结果都不理想。所以本文认为目前使用(相对准确的)全国性指数相比使用(相对不准确甚至错误的)分省指数是一个更好的选择。。表1第七列报告了该指标在1988—2013年的变化情况(也参见图 1)。根据表1中数据和图 1,从 1988年到 2000年,政策干预对农业部门的扭曲程度在迅速下降,2000年后虽有不断的剧烈波动,但政策支持幅度总体上在缓慢上升,这种变动趋势与前文描述的改革以来农业干预政策的演进过程非常吻合。此外,图1中OECD(2016)生产者支持率估计(PSEP)指数的变动趋势表明了非常类似的结论。

教育②有关教育(人力资本)对农业影响的更多讨论可参见Huffman(2001)、杜江和刘渝(2010)及其中引用的文献。。许多经济学家提出了教育促进农业增长的理论(Griliches,1963;Welch,1970;舒尔茨,2010)。Griliches(1963、1964)最早利用实证证实教育对美国农业增长的显著促进作用,并得出教育的系数与劳动力的系数无显著差别的结论;Hayami和Ruttan(1970)、Akino和 Hayami(1975)同样证实了教育的显著作用。本文使用农村劳动力平均受教育年限(E)作为人力资本指标。

天气指数。Tang(1982)、Li和 Yang(2005)在相关研究中使用了分类天气变量,但这一指标过于粗糙①Tang(1982)将天气状况分为好、一般、差三种;Li和 Yang(2005)将天气分为非常好、好、一般、差、非常差五种。。Kueh(1995)使用受灾面积和成灾面积构造了天气指数并分析了天气扰动对产出稳定性的影响,但 Kueh对受灾地区和成灾地区各自损失比例的假设缺乏实证支持。本文直接使用成灾面积和非成灾面积占总播种面积的比例(CR和FCR)作为天气指数,这种设定具有更直观的经济学解释,而且下文的稳健性检验表明,这种简单设定并不影响分析结论。

此外,根据Lin(1992)、Li和Yang(2005)的研究,本文也在模型中加入非粮食作物播种面积比例(NGR)、灌溉面积比例(IR)以分别反映各省农作物组合、农业灌溉条件的影响。

四、估计方法和实证结果

(一)农业生产函数的设定

本文的农业生产函数采用 Cobb-Douglas形式。除了劳动力(L)、资本(K)、化肥(F)和土地(A)等传统投入要素,政策相对支持率(RRA)、基础教育(E)、天气扰动(成灾比例 CR和非成灾比例FCR)、灌溉面积比例(IR)、非粮食作物比例(NGR)也影响农作物总产出。因此,省份i在年份t的产出可以表示为:

将式(2)代入式(1)并重组可以得到:

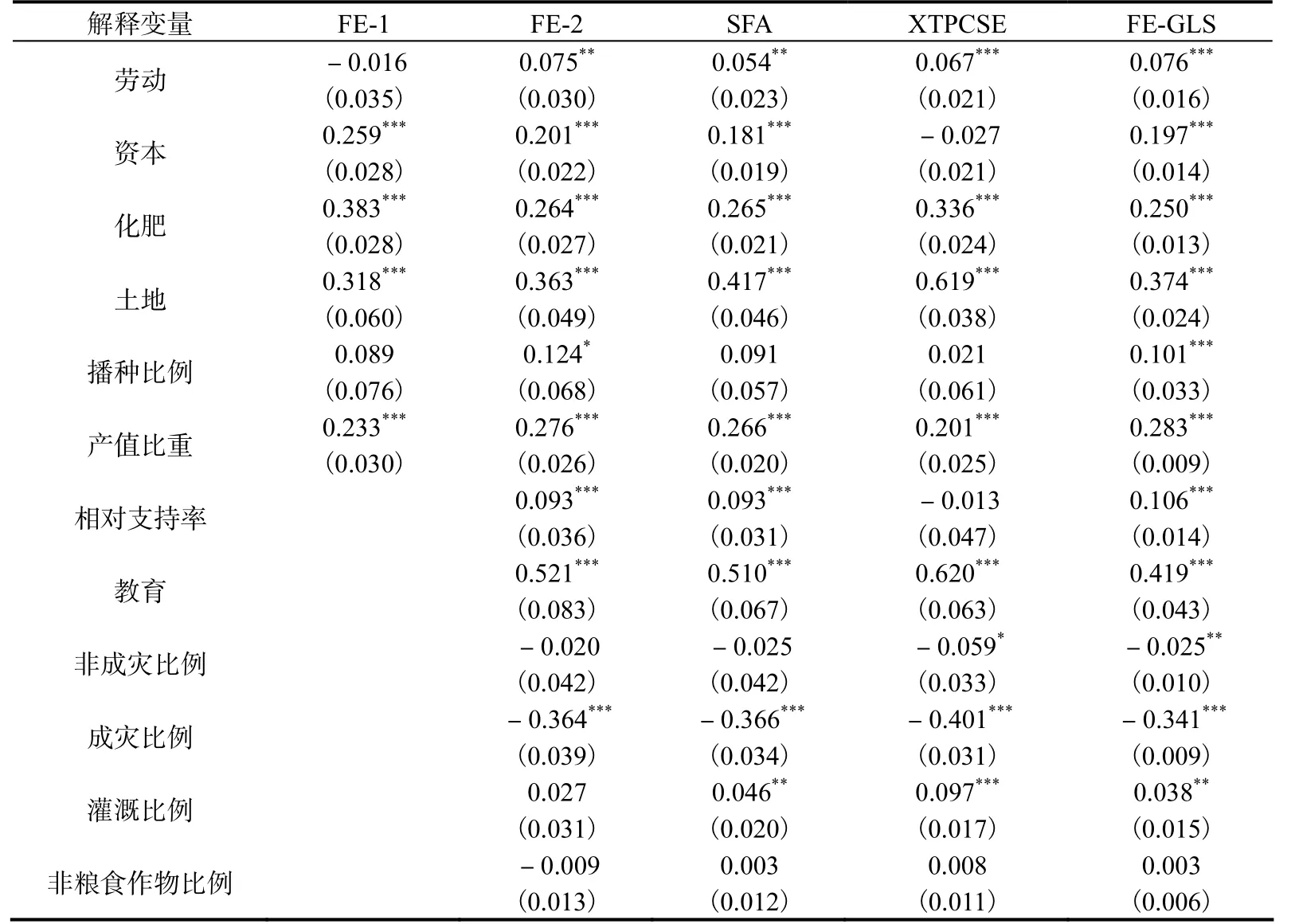

(二)农业生产函数的估计

以上固定效应模型估计假定了误差项εit服从球面扰动,当存在异方差性和序列相关时,上述估计仍是无偏的和一致的,但检验统计量不再有效。使用修正的 Wald检验和 Wooldridge序列相关检验表明,上述估计同时存在这两种问题。为此,本文首先根据Beck 和Katz(1995)的建议使用xtpcse命令尝试对二者同时进行修正,表2第四列报告了相关结果①使用Breusch-Pagan LM 检验表明,本文数据还存在一定的横截面相关性。但xtpcse命令本身假定了面板数据中同时存在横截面相关和序列相关,因此使用这一命令对横截面相关做出了一定修正。下文的固定效应GLS也对此做出一定修正。。与第二列固定效应估计结果相比,虽然多个解释变量的系数估计值变化不大,但资本、RRA的系数变为负值且不显著异于零。有鉴于此,本文根据Lin(1992)、Arellano(2003)和Wooldridge(2010)的建议,使用最早由Kiefer(1980)提出的固定效应广义最小二乘法(FEGLS)对异方差和序列相关进行修正。表2第五列的对应估计结果表明,各系数估计值大小与第二列相比在相同范围内,RRA的系数略有增大,教育的系数略有减小,而非粮食作物比例的系数变为预期中的正号。

根据 FEGLS的估计结果,教育的弹性系数为 0.419,远大于劳动的弹性系数0.076,不同于 Griliches(1963,1964)、Hayami和 Ruttan(1970)得出的二者弹性系数基本相同的结论①使用面板数据单位根检验中的 Levin-Lin-Chu检验、Fisher-type检验等对产出、教育数据进行检验表明,除个别设定下产出存在微弱的非平稳性,其他情形下教育和产出均不存在单位根问题,即数据是平稳的,因而文中的实证不存在虚假回归。。这可能与本文的被解释变量仅包含农作物产出值或者解释变量的设定有关。政策干预导致的激励扭曲变化显著影响农业增长,RRA每增加 10%,总产出大约上升 1.1%。与第二列估计结果相比,非成灾面积比例对产出的影响变得显著,成灾面积比例的影响变得更加显著。非成灾面积比例每上升 10%将使总产出减少 0.25%,成灾面积比例每上升10%将使总产出下降3.4%,小于统计定义和学者估计的损失比例②根据统计定义和一些学者的估计(例如Kueh,1995),非成灾面积(成灾面积)比例每上升10% 将使产出降低1.5%~2.0%(5.5%~6.5%)。。这可能是由于:(1)水利设施和其它防旱防涝措施对天气扰动的抵消作用;(2)本文总产值计算中包含了对天气影响不敏感的农作物;(3)本文数据的粗糙性或统计数据的不准确。

表2 中国农业生产函数的估计:1988—2013年

(三)估计结果的稳健性

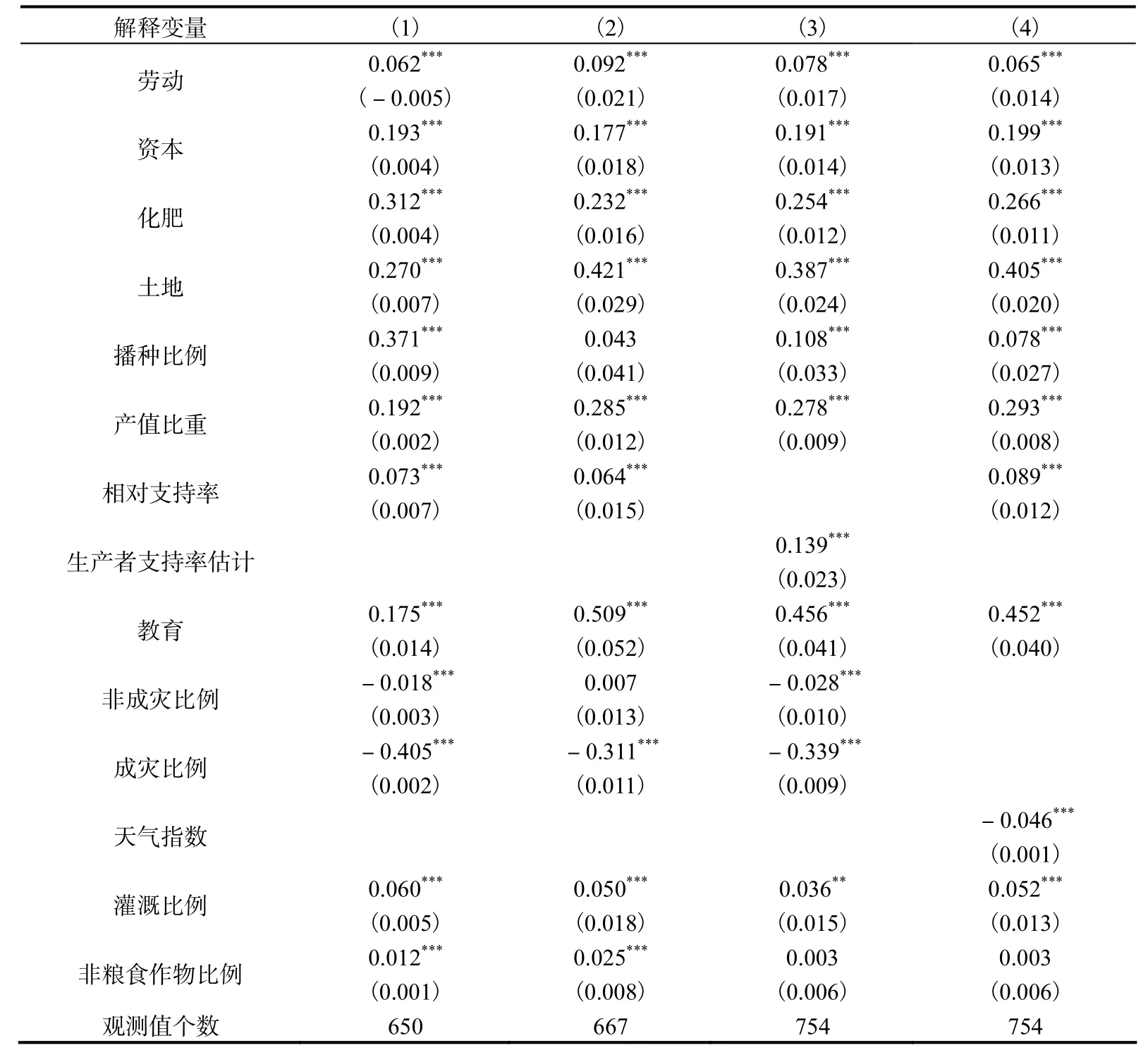

在对农业增长的决定因素进行分析之前,有必要使用一些可供选择的样本、政策激励(支持)指数、天气度量指标对上述估计结果的稳健性进行检验,表3报告了以下四种设定下相应的FEGLS估计结果。

首先,本文考查工业化程度较高省份和传统上非农业省份是否对估计结果造成了影响。除了西藏,本文也将北京、天津、上海和新疆排除在样本外,并重新估计式(3)。表3第一列报告了对剩余25个省份观测值的估计结果。与表2第五列估计值相比,各估计系数的符号仍与预期一致。教育的系数明显变小,政策干预的效果有所减弱,说明教育水平和政策干预对最为落后地区和最发达城市的影响要大于其他省份。

表3 估计结果的稳健性分析

其次,本文检验上述估计结果是否受面板数据时间长度的影响。由于世界银行的相对支持率(RRA)数据仅有 2010年以前的数据,之后数据为本文的拟合值,所以本文选择2010年为截点并对1988—2010年的样本进行重新估计。表3第二列的估计结果表明,各解释变量的系数估计值在合理范围内变化。非成灾面积比例的估计系数虽为正值但并不显著异于零。RRA的影响变小,表明2010年以后农业政策支持的增加对产出增长有显著促进作用。

再者,本文使用 OECD(2016)的生产者支持率估计(PSEP)作为政策干预指数,并检验上述估计中使用世界银行相对支持率(RRA)数据的稳健性。表3第三列的估计结果与表2第五列相比并无显著变化,PSEP的符号与预期一致,政府对农业生产者的支持率每提高10%将使总产出上升1.4%。

最后,鉴于一些学者对受灾面积和成灾面积官方数据可靠性的质疑①Li和 Yang(2005)认为政府可能将一些人为因素造成的农业损失归因于天气。Kueh(1995)对官方数据的可靠性进行了论证:在强制性粮食征购机制下,对受灾地区的救济粮分配决定性地取决于对自然灾害严重程度的评估。通常,只有成灾区有获得救济粮的权利,因此受灾地区有夸大成灾面积数字的利益冲动。鉴于可供分配救济粮的匮乏状况,政府当局反“高报”的激励更强。,本文按Kueh(1995)的方式构造可供选择的天气指数②关于这一指数的构建方法参见Kueh(1995)的文献。:假定成灾面积平均损失比例为 60%,受灾但非成灾面积的平均损失比例为 20%③Kueh(1995)假定受灾但非成灾面积的损失比例为 15%。考虑到官方统计对受灾面积和成灾面积的定义,即损失分别在 10%、30%以上,取二者的平均值(20%)似乎更合理。事实上,本文的实证表明这两种构造方式的估计结果无实质性差别。。表3第四列报告了使用这一指数的 FEGLS估计结果。与表2第五列估计结果相比,其他解释变量的系数估计值几乎不受影响,这表明了本文选用成灾面积比例和非成灾面积比例指数的可靠性。

五、对农业增长的解释

根据表2第五列的估计结果,本文接下来对 1988年以来各要素对农业增长的影响进行量化分析。首先,根据解释变量的阶段性变化特点以及模型设定,本文将1988—2013年分为两个阶段:第一阶段,1988—2001年的加入世贸前准备时期,这一时期政策激励扭曲的减少最为迅速;第二阶段,2001—2013年的加入世贸后时期,这一时期由于生产成本的上升,政府对农业的补贴和价格支持大大上升。再者,根据本文模型的设定,我们可以将解释变量分为如下五组:(1)传统投入,包括劳动力、土地、资本、化肥等传统投入要素,以及农作物播种面积比例和农作物产值比重等调整项;(2)政策干预,即相对支持率(RRA);(3)人力资本,即平均受教育年限;(4)天气因素,包括成灾面积比例和受灾但非成灾面积比例;(5)其他项,包括灌溉面积比例和非粮食作物播种面积比例。表4报告了上述解释变量(组)对各阶段农业产出变化的影响情况。

表4的计算结果表明,本文模型较好地拟合了数据,产出变化的模型估计值分别解释了两个时期实际产出增长的 99.7%、77.3%。在第一阶段(1988—2001年),随着国内市场化改革的推进以及加入世贸组织带来的对外贸易开放,农业政策干预导致的激励扭曲大大减少,RRA指数由-57%上升为-1%,解释了这一时期产出增长的 26.6%。基础教育发挥了更为重要的作用,贡献产出增长的一半以上。天气和灌溉等因素发挥了次要作用,剩下四分之一的产出增长由传统投入的增加解释,特别是化肥,这与化肥可获得性的提高和政府鼓励化肥投入有很大关系。在加入世贸组织后(2001—2013年),随着农业税费的进一步消除,政府开始通过补贴和价格支持等形式加大对农业的支持,但这一时期生产成本上升更快,削弱了政策支持的激励作用,RRA指数到 2013年仅上升为17%,对产出增长的贡献下降至6.8%。这一时期农村基础教育水平的改善也十分有限,对农业增长的贡献下降为11.8%。由于政策支持和人力资本作用的下降,2001年后农业产出的增长主要依靠传统投入的增加,贡献了产出增长的 42.2%。此外,2013年天气状况明显好于2001年,贡献了产出增长的14%。

表4 各解释因素对农业增长的贡献:1988—2001年和2001—2013年

政策干预、天气扰动、教育等因素在各时期发挥了不同作用,除此之外,各阶段还有模型未解释的残差部分,传统上这一部分被归于技术进步。在本文中,未解释残差部分代表了高产抗病农作物品种的推广、机械等服务质量的改善以及研发推广等因素的贡献。其中,本文模型几乎解释了第一阶段所有的产出变化,残差仅为 0.3%,但第二阶残差达到22.7%,这种顺序变化与Akino和Hayami(1975)所证实的明治维新以后日本农业技术积累、耗尽以及再积累的顺序相吻合。在1978年改革之前,现代技术在强制储蓄机制和有现代化冲动的公社体制下被热切地采用并广泛地积累,但激励的缺失导致现代技术没有获得展示其价值的机会(Wen,1993);改革之后,家庭联产承包责任制的实施使改革前积累的技术潜力(特别是高产、抗病品种农作物的普及和化肥可获得性的提高等)得到释放;但随着农业技术潜力的耗尽和研发推广体制的恶化(训练不佳的员工体系,不断下降的研发投入和研发效率(Huang等,2008),以及几近崩溃的推广制度(Jin等,2010)),技术进步乏力,致使 1988—2001年农业增长归于技术进步的部分几乎为零。1995年后特别是 2000年以来,政府重新加大了对农业研发的投入(Jin等,2010),这些积累的技术在2001年以后对农业增长发挥了巨大的推动作用。

六、结论和政策含义

利用省级面板数据,本文估计了中国农业的总生产函数,并对加入世贸组织前后中国农业增长的原因进行了解释。除了土地、劳动、资本、化肥等传统投入要素,本文也对政策干预导致的农业激励变化、天气扰动、教育等因素的影响进行了实证分析。实证结果表明,这些因素对农业增长有显著影响,较好地解释了1988年以来中国农业各阶段的增长。

随着农村改革的完成,家庭联产承包责任制的潜力在改革初期很快耗尽,但政策激励增加和人力资本提高为农业增长带来新的推动力。在加入世贸组织前的 1988—2001年,贸易开放和市场化改革促使中国对农业的政策干预大大减少,由此带来的激励扭曲减少可以解释这一时期产出增长的 27%。教育也发挥了巨大作用,可以解释农业增长的51%。传统投入贡献了四分之一。

加入世贸组织后,中国对农业的补贴和价格支持不断增大,但生产成本也有巨大上升,大大抵消了支持政策对农业生产的激励作用,导致 RRA的贡献下降到 7%。教育水平的提高也差强人意,仅解释了 2001—2013年农业增长的 12%。传统投入是这一时期农业增长的最主要源泉,贡献了产出增长的 42%。此外,天气好转在一定程度上缓和了这一时期制度改革和教育改善迟缓的不利影响。

数据的限制使本文研究存在一定局限,但本文对 1988年以来各阶段的农业增长进行了较好解释,表明本文的研究结论对中国农业未来改革和发展具有一定参考意义。(1)政策干预对农业的激励效果虽然减小,但考虑到生产成本的不断上升,中国应继续保持或增大对农业的支持力度。(2)农村教育除了对促进农业增长发挥重要作用,也是促进农村劳动力转移和实现城镇化的关键,中国应重视对农村的人力资本投资。(3)天气虽具有不可抗性,但其对农业生产显著而重大的影响值得进一步深入研究,特别是提高天气预测的准确度并进一步增强防旱防涝的能力。(4)政府近来研发投入的增加带来显著的技术进步,进一步改善研发推广体制是推动农业增长的有效手段。