工头制、劳动力市场分割与工资扭曲:来自近代工业的证据

王 鑫 齐秀琳 雷 鸣

一、引言与文献综述

劳动力市场分割会阻碍经济增长和加大收入差距(付强、乔岳,2011;袁志刚、解栋栋,2011;白俊红、卞元超,2016)。早期关于中国劳动力市场分割的文献多聚焦于讨论由政府户籍政策形塑而成的城乡分割和区域分割(Knight等,1999; 昉蔡 等,2001;杜鹰,2002),后来又逐渐扩展到行业分割、部门分割(张展新,2004;吴要武,2009)以及以社群为基础的社会关系网络所带来的“身份”分割(章元、陆铭,2009;赵剑治、陆铭,2009)。从研究结论来看,多数文献都强调要破除制度桎梏和构建统一的劳动力市场。但是,无论导致劳动力市场分割的驱动力来自政府、市场抑或社会,以往文献所讨论的形成劳动力市场分割的制度在一定程度上都是“外生性”的。导致劳动力市场分割的“内生性”制度及其影响,在以往研究中并不多见。本文将主要探讨“内生性”制度造成劳动力市场分割及其对要素扭曲的影响。

讨论“内生性”制度所造成的劳动力市场分割的原因有二。第一,从形成原因来看,既然劳动力市场分割将会造成要素扭曲,在经济上是缺乏效率的,那么为什么导致劳动力市场分割的制度还会“内生地”出现?第二,从影响来看,“外生性”制度形塑劳动力市场分割,进而导致要素扭曲在经济逻辑上十分自然,而“内生性”制度造成的劳动力市场分割的影响机制则要复杂得多。其难点在于以下两方面:首先,现代公司的管理体制导致难以找到典型的造成劳动力市场分割的“内生性”制度;其次,在我国当前的经济环境中,导致劳动力要素报酬扭曲的要素纷繁多样,对影响机制的剥离显得尤为困难。

鉴于以上原因,本文研究的对象设定为近代工业中的劳动力市场。更具体而言,我们将深入讨论工头制对工资扭曲的影响。近代的工头制度不仅是劳动管理制度,它同样还是一种劳动招聘制度。工头基于自身的亲缘、地缘和帮派等社会网络关系招聘工人,这一特征分割了劳动力市场,强化了工头的劳动管理权力。更为重要的是,工头制不仅有强烈的“非正式制度”色彩,它更是自发地、“内生地”形成并被工厂和工人广泛接受的招聘和管理制度。它为我们考察“内生性”制度所造成的市场分割及其影响提供了合适的研究对象。另外,民国时期,政府对劳动力市场的干预能力十分有限,这也为我们剥离出“内生性”制度对工资扭曲的影响机制提供了必要的条件。

除劳动力市场分割之外,本文研究还与工头制的文献相关。早期的文献强调,分割市场给工头带来的垄断权力构成了其剥削工人的基础(《旧中国的资本主义生产关系》编写组,1977;经江,1987;朱邦兴,1984;祝慈寿,1999),新近的研究则更多地借鉴了制度经济学的思路,认为工头制度实际上是一组“承揽合约关系”,与当时的经济环境是相契合的(王处辉,1999;王小嘉,2006)。在细分劳动力市场上,工人对工头的人身依附关系有利于降低劳动的管理费用并提升效率(华尔德,1996;高家龙,2002;王强,2012; 晸莫 ,2012;马学军,2016)。本文将通过分析造成劳动力要素扭曲的机制为理解工头制提供新的思路。另外,与上述研究不同,本文首次尝试利用《中国工业调查报告(1933)》的行业数据,构建计量模型来考察工头制度对工资扭曲的影响,并进一步通过劳动力市场分割的视角来分析其影响途径。诚然,深入的案例研究可以把握特征事实中的各种细节,并在这些细节的基础上构建理论以强化我们对现象的认识,但其缺乏定量研究结论所具有的一般性。

二、历史背景

鸦片战争后,外国资本开始在广州、上海等地经营现代工厂。由于语言障碍以及对本地劳工缺乏了解,外资企业在招募和管理工人时遇到了极大困难,于是干脆把这项工作委托给中国工头代理。随后兴起的官办企业同样使用了这一管理模式,但并非如外资企业那样是由不熟悉当地环境所致。这些官营企业大都是洋务运动时期兴办的军工企业,它们沿用了带兵的方式来管理手下的工人,其工头(这里多称为把头)多为军队中转业的小军官或士兵①关于把头制的起源,余明侠(1994)认为来源于清军绿营的中下级军官,马学军(2016)则认为真正的来源应该是湘军的中下级组织,他更进一步说明,无论是湘军组织还是把头组织都以 10人为基本单位,而这种组织方式又和中国传统的社会基层组织保甲制度联系起来。,管理者和被管理者的人身依附关系十分明显。1872年后,近代民族资本工业开始兴起,工头制仍是其主要管理模式。据1946年对上海240家工厂的调查,以工头负责管理劳动过程的企业就有 166家(祝慈寿,1999)。在不同的行业,工头有不同的名称,如“头脑”、“领班”、“那摩温”、“头老”、“管车”等等。工头制一般存在于较大规模的工厂中,而小型工厂多数是企业主直接参与劳动管理。

工头制度赋予工头最大的权力在于委托其招募工人,当然这种权力很多时候也是争取得来的②例如在刘鸿生创办的大中华火柴公司,当中国帮会和工棍组成的关系网络在与荣宗敬争夺对申新工人控制权时,他们顺利赢得了刘鸿生的让步,从而拥有了招募工人的权力(高家龙,2002)。。更重要的是,招聘往往和工头的社会关系网络结合在一起,雇用原则多为以亲缘、地缘或帮派的人格化关系为主。例如安徽籍民族资本家孙多森于1899年在上海开办阜丰面粉厂,招收员工几乎都是安徽同乡;上海恒丰纱厂资本家雇用的高级职员都是湖南同乡,工人也大都从湖南而来(祝慈寿,1999)。又如在上海福新系统,各部门的工人都由工头分别统治,工头是哪里人,工人一般也是哪里人,形成帮派。在福新一厂、七厂,面粉间大部分是宁波人,打包间大多数是无锡、常州人,下麦、外场则多为苏北人;福新二厂、八厂主要是湖北人(上海社会科学院经济研究所,1982)。在卷烟工业中,大部分工人来自浙江,少数苏北人只能从事一些非技术性劳动(Honig,1992)。在南洋烟草公司,工头是宁波人,总经理是广州人,大多数工人也是来自这两个地方,他们也都有很强的地域观念(裴宜理,2001)。在上海,即使同籍工人也要拜“老头子”(帮会头目)才能进厂做工。上海纱厂中,“男工十之七八都参加了青红帮,拜有老头子,信仰关公”(朱邦兴,1984)。以人格化为特征的雇用制度,带来的直接后果是分割了劳动力市场,阻碍了劳动力的自由流动。在工厂或其中的某一部门,一个地区的帮派站住脚后,其他籍贯的工人将很难加入(马俊亚,1998)。在上海造船厂,必须加入帮派才能从事经营,否则必遭排挤。上海某纱厂的摇纱间,工头工人均是宁波人,其他地区的工人被欺负侮辱实属常事(李次山,1920)。在上海码头,工人通常还会捐出一部分工钱给帮派当作公款,专门对付外来的“野鸡工人”(全汉升,1934)。相反,如果一名新工人在工厂中有亲戚或者要好的邻里,那么其工作就会轻松许多(李次山,1920)。同样在上海工作,江南人很容易获得提升,而苏北女性的提升则是无法想象的事情(Yeh 和 Honig,1994)。如果在工厂中没有这种基于人格关系的庇护,在工厂中做工将无比艰难(马俊亚,2000)。分割市场带来两个后果,其一是限制了工人就业的可替代性选择,这降低了工人讨价还价能力,压低了工资;其二,在分割的市场内部,同乡同帮的关系作为一种非正式制度,节省了工头的管理费用,因而具有一定的效率。在和厂方的谈判中,这种非正式制度有利于克服个别工人搭便车的机会主义行为,提升了工人整体的谈判能力,有利于改善工人待遇。

三、工资扭曲的测度

(一)工资扭曲的度量方法

本文要考察的是工头制度所造成的市场分割对工资扭曲的影响,有必要先对工资扭曲进行测度。在完全竞争条件下,企业的生产以规模报酬不变为特征,根据欧拉定理:此时每种投入要素获得与其边际产出同等的报酬,产出分配净尽。这一理想状况下,不会有要素剥削,也不存在工资对其边际生产力的偏离。然而,在不完全竞争的现实世界中,垄断势力、不完全信息以及制度等因素导致实际工资偏离均衡工资。我们将这种偏离定义为要素扭曲。其中,均衡工资由完全竞争下的一阶条件给出,为,实际工资记为 w。参考邵敏和包群(2012)、冼国明和徐清(2013)、庞念伟等(2014)的研究,工资扭曲指数distort为:

p为产品价格,由竞争性市场的供求决定。MPl是劳动的边际生产力,它取决于我们设定的生产函数形式。若有 d istort > 1,表明劳动的实际所得低于均衡时的边际产品价值,劳动力价格被某些外在因素压低了,存在“向下扭曲”;若 d istort<1 ,表明劳动的实际所得高于均衡时的边际产品价值,劳动力价格被某些外在因素拉高了,存在“向上扭曲”。

(二)数据来源及说明

劳动的边际产出是计算工资扭曲度的关键,它由生产函数决定。考虑到生产过程中可能存在的技术无效率,我们选择了随机前沿估计方法(SFA)来估计劳动的边际生产率。生产函数的具体形式为①我们也考虑了超越对数形式的随机前沿模型,不过各变量并未通过显著性检验。:

其中y为行业的产出,i代表行业,k和l分别是资本和劳动的投入。为复合误差项,其中vit为噪声的随机误差项,表示不可控因素造成的偏误;uit是一个单边误差项,表示技术非效率,uit与vit相互独立。根据式(1),劳动的边际产出可表示为:

工资扭曲指数改写为:

这里,py表示行业增加值,wl表示行业的工资总额。我们的数据均来自《中国工业调查报告(1933)》。该报告的调查时间为1933年4月到1934年5月,调查目的是为预防潜在的战争威胁以及外国的经济侵略对全国工业状况进行摸底①北洋政府时期曾有过类似统计,不过所得数据仅是各地政府任意填报,而非实地调查,故其可信度较低;国民政府成立以后,工商部于1930年调查全国工人生活和工业生产情况,但调查范围仅涉及33个城市,调查项目更多偏重工人生活而非工业本身。不仅如此,各地工业调查的项目参差不齐,以至很难对其加总而获得全国总数。。报告的调查区域包括华北、华中和华南共计 17省 140多个县市,未包含的区域为西北、西南边疆地区以及日本侵略的东北四省。所有工业企业均符合《工厂法》,即使用原动力且工人数目在30人以上,全国共计1206家。调查涵盖16个主要工业行业和200余个细分行业,涉及项目包括工厂组织、动力、资本额、产品、工资、劳动力数量等共计 171个。该调查被认为是民国时期最具权威性和可靠性的工业调查。在数据使用上,剔除了某些细分行业的产品总值或者资本额缺失的样本。行业的工资总额②这里我们选择的工资总额是细分行业的年度工资额,之所以选择该指标度量工资有两个原因:其一,《中国工业调查报告》虽然提供了工人的月工资数,但仅有最高工资和最低工资,若直接通过算术平均求得平均工资将会引起严重的测量误差;其二,单位时间内的工资率没有考虑到升工、赏工、花红、津贴以及各种扣罚,因此年度工资额实则更能反映工人的收入状况(张忠民,2011)。、资本存量以及劳动数量据皆直接由该报告给出。行业产出增加值等于产出总额减去原料等中间投入。该报告提供了各行业原料投入和燃料费用的相关数据,但并未给出行业产出总额。我们选择使用行业销售总额作为替代。刘大钧(2015)指出,民国的工业企业规模普遍较小,存货通常很少,销售额和产出额的差距不大,因此选择销售额作为代理变量具有合理性。

(三)工资扭曲的测算结果

根据相关数据计算了各行业的工资扭曲指数。由于使用的数据包含 143个细分行业,我们对同一个工业部门下的所有细分行业测算结果做算术平均处理。各部门估算值见表1。

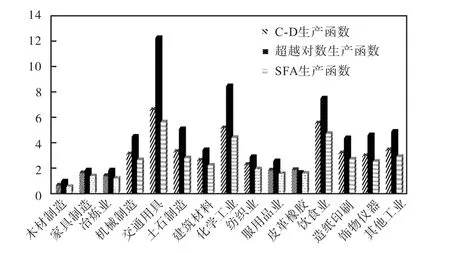

从表1可以看到,工资扭曲指数的均值为 3.767,意味着从整体上讲,近代工业中工资存在向下扭曲现象③即使剔除掉distort值过高的水电业部门,其均值依然达2.681,劳动的边际产出价值仍显著高于实际工资。。具体到 16个工业部门中:有 15个部门工资扭曲指数大于1,其中工资扭曲指数位于 1~3区间的工业部门共计 10个,占工业部门总数的62.5%;扭曲指数为3~6区间的共4个,分别是交通用具业、化学工业、饮食业以及其他工业,占总数的 25%;作为唯一的公共部门,水电业的扭曲指数高达 20.065,这也许是因为自然垄断行业的规模经济特征大幅提升了劳动的边际生产力,从而使劳动的边际产品价值远高于实际工资。有趣的是,木材制造业的工资扭曲指数仅为 0.581,这意味着工资存在向上扭曲,即工人的工资被人为地拉高了。谨慎起见,我们还使用了C-D生产函数与超越对数生产函数来重新估算劳动的边际产出,并给出了相应的distort值作为比较。从图 1①用新方法估算的水电业distort值依然分别高达 23.465和 45.495,为使其余部门的工资扭曲值可在更精确的刻度范围内进行比较,我们在图1中去掉了该部门。可以看出,C-D 生产函数与我们的基准估计较为接近,而超越对数生产函数的测算结果则相对偏高。

表1 16个工业部门主要变量及工资扭曲指数

图1 不同生产函数估算的工资扭曲指数

通过比较不同工业部门的工资扭曲情况,我们还发现,实际工资水平与 distort值并没有很强的相关性。图 2直观地反映出各部门中两个变量之间的关系,二者并未呈现出相同规律的变化趋势。例如化学工业部门的人均工资为 182.379元,低于造纸印刷业部门的226.259元①该部门拥有较高的工资可能是因为工人具有较高的知识水平和专业技术(刘大钧,2015)。,但就工资扭曲指数而言,化学工业部门的4.544高于造纸印刷部门的2.810。同样地,交通用具部门的人均工资是16个工业部门中最高的,但其工资扭曲指数低于水电业部门。通过简单的计算发现,实际工资水平与 distort值的相关性较小(相关系数为0.36),表明工资扭曲程度并不取决于实际工资水平。

图2 16个工业部门的工资与工资扭曲指数

四、实证模型与变量选择

(一)模型设定

为度量工头制对工人工资扭曲的影响,实证模型设定如下:

其中,Di代表第i个行业的工资偏离程度;foremani用以衡量第i个行业的工头制实施程度,我们用该行业中工头与工人人数之比作为代理变量来衡量;X是一组可能影响到行业工资扭曲度的控制变量。α、β、λ和εi分别为待估计系数和随机扰动项。β是本文关心的核心参数,用以识别工头制对工资扭曲的影响。

(二)变量选择

1.被解释变量

本文选取工资扭曲度来衡量各行业中工人工资的扭曲程度。前文中已经计算了工资扭曲指数,为统一实际工资与估算的均衡工资间的差异,用该指数与 1的扭曲度来定义工资扭曲度,故被解释变量可表示为,我们将其取自然对数。

2.解释变量

本文的核心解释变量是工头制。为衡量各细分行业运用工头制进行管理的强度,我们考虑工头人数①在我们的样本中,工头专指工厂中的中下级职员,厂主、经理、厂长、工程师等皆不在范围之内。与工人人数之比这一变量,其基本逻辑是,每一工头平均管理的工人越少,也就是工头/工人的值越大,那么该行业中工头制实施的强度也就越大。反之反是。核心变量取自然对数,表示为lnforeman。工头制将通过两个途径来影响工资扭曲度:其一,工头制实施强度的增加可以看作是增加了管理效率,这有利于提升劳动的边际产出效率,从而加剧工资的向下扭曲;其二,工资水平实际由劳资双方的谈判能力决定,工头制通过改变工人的谈判能力影响了工资扭曲度。一方面,工头大都拥有雇佣工人的权力,其招聘的原则又是基于地缘、血缘甚至是帮派的,这一人格化的治理模式造成了劳动力市场的分割,阻碍了劳动力的自由流动。由于在很大程度上排斥了其他可替代的就业选择,工人对工资的议价能力下降了,这会导致工资的向下扭曲。然而,另一方面,基于社会关系网络所构建起来的工人群体,在集体谈判中容易克服搭便车的机会主义行为,这又在一定程度上增加了其议价能力,导致工资向上扭曲。图3给出了工头制与工资扭曲度的散点图,可见以lnforeman度量的工头制与工资偏离呈显著的正相关关系。

图3 工头制与工资扭曲度散点图

3.控制变量

除工头制外,其他因素也可能对工资扭曲度造成影响。根据上文的分析,我们将估计方程中的控制变量分为两类。第一类是与行业生产效率相关的控制变量,具体包括:(1)行业的平均规模(lnsize),度量指标为每个企业平均拥有资本量的对数值。企业规模越大,越容易采用先进的生产技术以及进行更大范围的劳动分工,这些都有利于提升生产效率,在工资不变(刚性)的条件下,工资扭曲指数会变大;(2)企业的平均年龄(age),用企业平均存在月数的对数值表示。企业存在的时间越长,越容易在实践中总结经验以提高生产效率,这会提升劳动的边际产出效率,增大工资扭曲指数。第二类是与议价能力相关的控制变量。具体包括:(1)行业要素禀赋变量ln(k/l),度量指标为该行业资本额与工人数量比值的对数值。该行业越依赖资本投入,行业内劳动力的议价能力就越弱,从而使工资扭曲指数越大;(2)行业平均机械化程度(lnpower),度量指标为企业平均使用电力数量的对数值。机械化程度越高,表明企业越依赖机械动力而非人力,工人的议价能力下降从而使工资扭曲指数变大;(3)行业的竞争程度(lncompany),度量指标为行业中企业数量的对数值。行业竞争越激烈,资方所拥有的谈判能力就越小。相反,若某个企业在行业中拥有垄断地位,其谈判能力就会大大增强,这会缩小工资扭曲指数;(4)行业的平均工作时间(worktime),度量指标为工人每天工作小时数。工人平均工作时间越长,意味着其小时工资率越低,谈判能力也就越弱,工资扭曲指数就会越大;(5)行业中女性工人占工人总数的比重(woman),女性越多,代表议价能力越弱,工资扭曲指数越大。本文所使用的数据均来自《中国工业调查报告》①限于篇幅,未报告变量描述性统计,有需要的读者可扫描本文二维码从本刊网站该文附录获取。。

五、实证结果及分析

(一)初步OLS回归结果

表2给出了工头制对工资扭曲度影响的OLS回归结果。其中,第一列是未添加任何控制变量的回归结果,结果显示,工头制确实加剧了工资扭曲,实施强度每增加一个百分点,工资扭曲度就会增加 0.5个百分点。第二列和第三列分别添加了与生产效率和议价能力相关的两类控制变量,最后一列是纳入了所有变量的完整模型。新的估计与第一列类似,均表明工头制对工资扭曲度产生了显著正向影响。控制变量方面,行业竞争程度变量(lncompany)的系数显著为负,表明行业中的竞争越激烈,越有利于降低工资扭曲度。工作时间变量(worktime)的系数显著为正,意味着增加工作时间将会加大工资扭曲程度。其他控制变量对工资扭曲度的影响要么不显著要么不稳健。

表2 工头制对工资扭曲度影响的初步回归结果

续表2

(二)稳健型检验

1.选择性偏差

本文中,工资扭曲指数是通过生产函数计算得出的。我们担心不同的生产函数形式设定会对估计结果产生影响,于是采用 C-D生产函数与超越对数生产函数(translog production function)重新估计了工资扭曲指数,并考察工头制对新的被解释变量的影响。另外,由于担心样本中的异常值会对回归结果产生影响,因此考虑将异常的样本点剔除后再做估计。借鉴大多数经验文献的做法,分别剔除了工资扭曲指数变量和工头制变量中小于 5%分位数和大于 95%分位数的样本,在此基础上对子样本重新进行估计。估计结果如表3所示,第一列和第二列分别是用新的生产函数估计得出的工资扭曲指数作为被解释变量,结果依然表明工头制对工资扭曲产生了显著的正向影响。第三列和第四列是剔除样本值后的子样本估计,可以看到,当考虑异常样本点的影响后,我们的结论依然稳健。

表3 工头制对工资扭曲度的稳健性检验

2.度量偏差

本文选择了工头/工人比来度量工头制在各行业中的实施情况,这一代理变量的选取可能存在度量偏差问题。在《中国工业调查报告》中,调查内容实为“管理员或工头”,这表明管理人员既可能是传统工头也可能是现代的管理者。在计量模型中,我们将管理人员通通看作了传统的工头,这就造成了度量偏差。现代的管理者通常是指那些实施科学管理制度的企业中的管理人员,而根据史料记载,实施科学管理的企业大都具有一定规模,且数量并不多①20世纪20年代,以泰罗制为代表的科学管理制度在中国兴起。我们只知道商务印书馆、美亚织绸厂、厚生和德大纱厂、康元制罐厂等企业推行过这种制度,其所占比例在 1200多家企业中并不大。另外,该实践在中国并不算成功(冯筱才,2013),在遭遇工人的顽强抵抗后,工头制又被重新恢复。,所以核心解释变量的度量偏差即使存在,也不会太大。另一方面,我们并没有发现某一工业行业具有更高的概率实施科学管理制度②在已知的企业中,商务印书馆属于印刷业,五洲大药房属于化学品业,美亚织绸厂属于丝绸业,大生纱厂和德大纱厂属于纺纱业,康元制罐厂属于印刷兼熔铸业。。这一特征事实意味着,即使由于现代管理人员的存在使得工头/工人变量存在度量误差,该误差也是具有随机性质的,并不会对我们的估计结果造成影响。

除了现代的管理人员,工头变量本身也可能是度量偏差的来源。民国时期的工厂规模普遍较小,这些小型工厂中,一般不设工头,由厂主直接管理工人(《旧中国资本主义生产关系》编写组,1977)。在本文的样本中,工头一般专指工厂中的中下级职员,但对于规模较小的企业,并未完全区分厂主和工头(刘大钧,2015)。也就是说,工头/工人可能并未衡量工头管理制度,如果工头是厂主,该变量更可能测度的是厂主的直接管理。虽然无法通过史料去判断哪些行业更广泛地采用了工头制度,但上述信息则提供了一个间接验证的手段,即可以认为那些雇佣工人偏少的行业较少甚至没有实施工头制。另一方面,当企业的规模较大时,则更容易依赖工头进行管理。我们计算出行业中企业平均雇用工人数量,并以此为依据划分出 5个子样本,分别是雇用工人数在50人以下、50人以上、100人以上、120人以上和150人以上的企业。通过子样本回归便可间接的评估工头制的实施强度是否对工资扭曲造成不同影响。

表4 工人规模子样本回归结果

可以看到,在平均雇用工人数小于50人的子样本中,工头制的代理变量在10%的置信水平上也不显著。正如前文所分析的,在规模较小的工厂里,度量偏差十分严重,工头制很少或基本不被采用,因此分割劳动力市场导致工资扭曲的机制也就不再起作用。在剩余的子样本回归中,模型(2)~模型(4)工头制的回归系数逐渐变大,这意味着那些平均雇用工人越多的细分行业,工头制对工资扭曲的影响也越大。这一结果也印证了上文的猜测,即当雇用的劳动力数量较多的时候,企业就会越依赖工头进行管理。当工头制的实施强度加大时,便导致了更严重的工资扭曲。

3.内生性偏差

上文的分析中我们对工头制与工资扭曲度之间的因果关系进行了初步讨论,并就样本的选择偏差进行了稳健性检验。这些结果依然受到缺失变量的影响,通过OLS得到的结果可能是非一致的。为解决内生性估计偏差问题,我们采用带有工具变量的两阶段最小二乘法对回归模型进行重新估计,以检验前文的结果是否稳健。参照过去的文献(白雪洁、李爽,2017),构建了第一个工具变量(IV1),用第i个行业的工头/工人比例减去全行业均值之差的三次方表示,具体形式为:该工具变量的优点是,可以在不增加模型变量个数的前提下,同时满足与模型中的残差项无关且与内生解释变量相关的基本要求。稳健起见,本文还选取1931年调查中各行业中工头/工人比( l nforeman1933)作为第二个工具变量(IV2)。回归模型(2)的数据来自中国经济统计研究所对全国的工业调查,起止时间为 1933年 4月到 1934年 10月。该机构在1931年专门针对上海进行过一次类似的工业调查,其调查的项目与统计手段跟1933年比较相似。在样本选择上,1931年将使用10人以上的工厂纳入到调查范围之内,低于《工厂法》定义的30人,因此可以说1931年调查工厂的范围比1933年更广。两次调查在某些细分行业上存在一定的差别,我们对其进行了重新匹配。根据 Angrist 和 Pischke(2009)的研究,合法的工具变量应同时满足外生性和相关性两个条件。对各行业而言,其管理特征具有一定的连续性,因此可以认为工具变量lnforeman1933和原来的核心解释变量lnforeman1933具有相关性;另一方面,1932年爆发的“一二八”事变重创了上海的工商业和金融业(姜伟,1995;祝慈寿,1999),外部的宏观政治经济环境较之前也有了重大变化,那些与外部环境相关的遗漏变量不会影响到1931年的工头制,故 ln foreman1933也满足外生性。工具变量回归结果如表5所示。

表5 工具变量回归结果

可以看到,两个工具变量第一阶段回归的 F值分别为 99.646和 14.226,均高于Staiger 和 Stock(1997)建议的 F值为 10的经验切割点,因此可以认为存在弱工具变量的风险较小。无论采用哪一个工具变量重新估计方程(2),我们都发现工头制显著加剧了工资扭曲。

(三)进一步的讨论

1.工头薪资的交叉效应

工头制造成工资扭曲的渠道之一是收益效应,即工头通过其管理职能提升生产效率,在工资不变的情况下,这将造成工资扭曲。我们考虑加入工头薪资变量,以考察更高的薪资是否对工头产生激励,从而提升管理效能,加剧工资扭曲。表6的第(1)列没有添加任何控制变量,第(2)列和第(3)列逐步添加了控制变量与工头制变量,其回归结果都表明工头薪资并没有对工人工资扭曲产生显著影响。这一结果说明薪资的激励作用并不明显,然而这并不意味着我们证伪了大多数关于激励理论的文献(Shapiro和Stiglitz,1984;Balmaceda,2004;Mckernan 等,2005),对史料的考察有助于理解这一现象。对近代工厂中的工头而言,薪资只是他们收入的一部分,而另一部分则是源于他们管理工人的权力。工头从工人身上获得了额外的收入①例如在纺织行业,工人要给“拿摩温”(工头)送礼,才能进入工厂工作,这被称为“买名字”。进厂之后,也要时常给工头送钱送礼,俗称“烧长锭”(畸,1920);上海复新厂的打包工头,控制了二、四、八厂的大包间,从每个工人每月扣2角工钱,如工人想要多做工,还需花钱向工头购买。在河北的开滦煤矿,包工头榨取工人工资的手段更是多种多样,包括勾工、罚款、勒索锅火费、高利贷和商业控制等等(南开大学经济研究所,1983);在武汉的福新四厂,工头月工资 80元,其克扣工人的工资也达 80元,占其总收入的比例高达50%(《旧中国资本主义生产关系》编写组,1977);在北京等地,工人必须将工资的一部分交给工头,交付比例从 1900年的 4%增加到 1925年的 10%。在无锡,建筑工人需直接将工资的 10%交给工头(马贾尔,1933)。,以至于薪资的激励作用下降了。在第(4)列中,我们添加了工头制与工头薪资的交叉项,发现随着工头制强度的扩大,工头薪资加剧了工人的工资扭曲。一个直观的理解是,工头制强度的扩大表明工头/工人比增大。此时,每个工头管理的工人数量变少了,工头间的竞争同时也削弱了他们控制工人的绝对权力,这降低了他们从工人身上获取的总收入。此时,由正式制度提供的薪资开始发挥激励作用,工头管理效能的提升增加了工人的生产效率,通过收益途径导致了工资扭曲。

表6 工头薪资的交叉效应

2.工资扭曲程度与方向

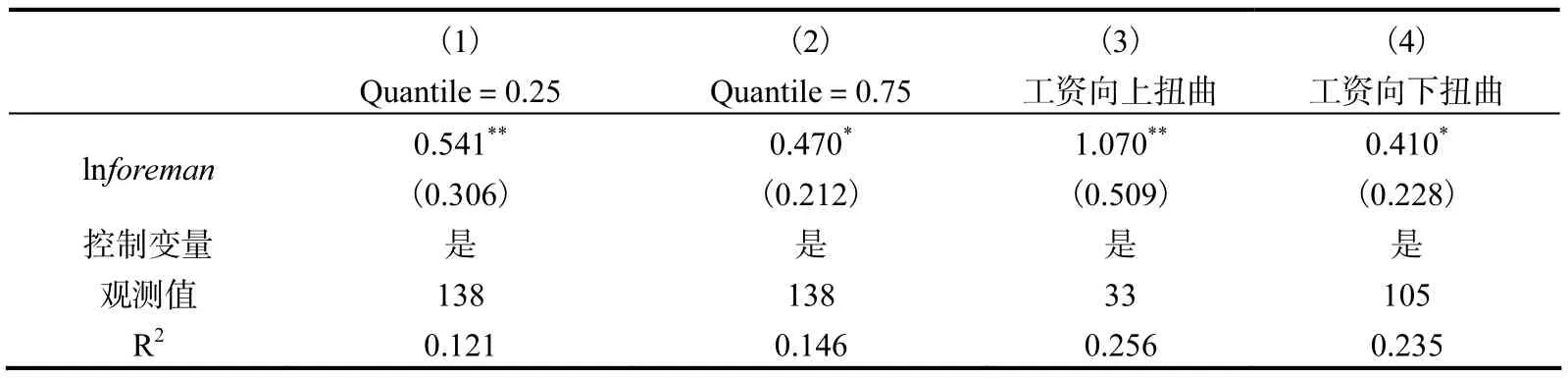

对具有不同工资扭曲度的细分行业而言,工头制是否发挥了相似的作用?为对此进行检验,本文选取了分位数回归模型对样本重新估计。由于未对误差项分布作具体假定,分位数回归对异常值的敏感程度要小于均值回归,因而估计结果更加稳健(刑春冰,2006)。参照过去的文献,选取了25%和75%的分位点代表工资扭曲度偏低和偏高的行业。另外,前文对工资扭曲的测算,采用的绝对值表示方法排除了探讨工资扭曲方向的可能性。在全部样本中,工资实际上存在着向上和向下两个方向的扭曲,我们还想知道的是工头制度对这两个方向的工资扭曲是怎样发挥作用的。为此,按照扭曲方向再次划出两个子样本分别进行回归。表7报告了回归结果。

表7 工资扭曲程度与扭曲方向的回归结果

表7中,第(1)列、第(2)列显示的是分位数回归结果。可以看到,在25%和75%分位回归中,工头/工人比增加 1%,工资扭曲度分别增加 0.541%和 0.47%。这表明对处于条件分布底端的行业,工头制对工资扭曲的影响高于平均水平①OLS估计的平均数为0.516%,见表2。,而对处于条件分布顶端的行业,工头制对工资扭曲的影响低于平均水平。工资扭曲度实则暗含了劳动力市场的竞争程度,较低的扭曲对应着更充分的竞争和更自由的劳动力流动。计量结果显示,如果细分行业的劳动要素市场竞争更激烈,劳动力进入或退出相对更加容易,那么工头制的介入将会引起更大的工资扭曲。换个角度讲,若该行业劳动力市场有较大的进入或退出障碍,那么工头制的作用将会下降。一个可能的解释是,工头制分割劳动力市场的能力取决于劳动力的异质性,越是相对简单的同质劳动,要素市场的竞争就会越激烈,工人也越容易和工头产生人身依附关系②例如码头工人加入帮派,拜“老头子”(工头)的比例远高于邮局职工(马俊亚,2000)。,进而阻碍劳动力自由流动并导致工资扭曲。第(3)列、第(4)列的回归结果表明,工头制确实在两个方向上对工资扭曲造成显著影响。正如前文所分析的那样,由工头制导致的劳动力市场分割带来了两个效应:一是减少了工人可替代的就业选择,这使得工人谈判能力下降,工资向下扭曲;二是因为工头与工人人格化关系特征,使其作为一个整体与资方进行谈判的时候更容易克服搭便车的机会主义行为,这提升了工人的谈判能力,工资将向上扭曲。表7的结果显示,这两个效应同时发挥了作用。学者们已开始注意到近代工头制所具备的制度效率,我们的研究则进一步为这种效率提供了一个正义的注脚:相比向下扭曲,工头制对工人工资的向上扭曲发挥了更为重要的作用,其回归系数为 1.070,高于向下扭曲的0.410。马俊亚(2000)和高超群(2008)均注意到工人对工头的人身依附关系阻扰了企业家行使解雇权,退出机制的缺失容忍了工人的低效率①在20世纪40年代的裕中纱厂,厂内有卡车但不能运货,只能使用工人的小推车运送。厂里用货车运货时,工头就让搬运工睡在工厂门口,不让货车经过,而搬运工人搬运时,运费又由工头结算,三天两天涨价(安徽省委党校,1960)。(边际产出价值偏小),这导致了工资向上扭曲。《乐农史料》和《昆厂劳工》等史料也多有记载工头对工人所提供的各种保护。事实上,不仅是华资企业,外资企业中工头与工人的联合也是十分常见的。日资纱厂的工头就曾多次带领工人罢工以获取招募和培训工人的权力(高家龙,2002)。经济史的文献多从企业的角度出发强调工头制的有效性,我们的研究则表明,即使站在工人的立场上,工头制也是有利于改进工人福利水平的。

六、结 论

本文以近代中国企业广泛用的工头制为对象,从工资扭曲的角度,研究了“内生性”制度所带来市场分割的影响。利用《中国工业调查报告(1933)》的行业数据,首次测算了近代工业部门中工人的工资扭曲程度。结果表明,16个部门工资的平均扭曲指数为 3.767,这意味着工人所获得的工资报酬低于其边际产品价值,工资存在向下扭曲效应。随后的计量模型显示,工头制对工资扭曲度有显著的正向影响,在考虑选择性偏误和内生性偏误后,该结论依然稳健。在机制分析中,发现工头薪资对工人工资扭曲度没有直接作用,只有当工头制强度增大时,工头薪资的激励作用才会显现出来。在扭曲方向的子样本中,工头制在向上扭曲和向下扭曲两个方向同时发挥了作用,这与我们的理论分析一致:一方面,工头制分割了劳动力市场,排除了工人的可替代性就业选择,降低了工人的谈判能力,使工资向下扭曲;另一方面,在基于社会关系网络构建的细分劳动力市场上,人格化特征类似于一种多边惩罚机制,可以较好克服搭便车行为,从而增加工人的集体谈判能力,这又使工资向上扭曲。

我们的研究虽是基于对历史的考察,却仍然具有一定的现实意义。这不仅是因为当前一些小型企业依然在采用工头制①参见贾文娟(2006)和任焰、贾文娟(2010)对现代工厂中和建筑行业中的工头制的详细的分析与讨论。,更是由于对“内生性”制度的分析可以帮助我们更好地理解当前中国经济运作的微观模式。当前我国的市场机制仍不完善,正式制度缺位下类似工头制的各种非正式制度被“内生”出来不足为奇。本质而言,它们的存在也是为了节省交易费用。因此,通过对工头制的分析,不仅可以帮助理清类似制度影响的逻辑脉络,更可以帮助我们理解市场本身。

Foreman System, Labor Market Segmentation and Wage Distortions:Evidence from Modern Industry

Wang Xin1,Qi Xiulin2and Lei Ming3

(1.School of Economics,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China;2.School of Business,Zhengzhou University,Zhengzhou 450000,China;3.Nankai Institute of Economics,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Abstract:The foreman system is a widely used management system in modern industrial enterprises.It is not only a labor management system,but also a labor recruitment system.This paper examines the impact of the foreman system on wage distortions using industry data from the China industrial survey(1933).Our calculation of the wage distortion index shows that most of the modern industry has a downward distortion of wages,that is,the actual wage of workers is lower than their marginal product value.Further studies have found that the foreman system has a significant positive effect on wage distortions,and that the conclusions are robust after considering selective bias and endogeneity bias.The subsequent mechanism analysis shows that the foreman system divides the labor market and makes it play a role in the upward and downward distortion of wages.At the same time,only when the intensity of the foreman system increases,the foreman's salary will exacerbate wage distortions.

Keywords:Wage Distortion;Foreman System;Modern Industry;Labor Market Segmentation

JEL Classification:J20 N35