急性脑梗死患者急诊取栓术后血清尿酸、平均血小板体积变化及关系分析

涂军荣 梁建光 郑晓东

广东省佛山市三水区人民医院心血管内科,广东 佛山 528100

近年来,随人们工作、生活及饮食结构改变,急性脑梗死(acute cerebral in farction, ACI)发病率呈明显上升趋势,造成严重家庭与社会负担[1]。对于ACI,常用的静脉溶栓治疗方案虽有一定疗效,但也存在局限性,如治疗时间窗窄、效率低,而急诊取栓术开通血管时再通时间更快、再通率更高,有效降低了出血风险,延长了治疗时间窗,但因血管内皮损伤、血管壁穿孔可能造成再通后远端血管栓塞,发生血管内皮损伤及凝血功能障碍,因此研究ACI患者急诊取栓术后凝血相关指标变化有重要意义[2-3]。尿酸(uric acid, UA)是嘌呤核苷酸代谢终产物,UA水平较高与血管内皮功能受损有关,研究发现UA水平升高是冠心病发生的独立危险因素,也是所有类型心血管疾病包括急性或亚急性和慢性冠状动脉疾病、卒中死亡的独立预测因子,而血小板为血液重要组成部分,平均血小板体积(mean platelet volume,MPV)是评价血小板功能及活性的重要指标[4]。本文主要分析ACI急诊取栓术后UA、MPV的变化及相互关系,结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年5月至2017年9月本院收治的ACI患者85例(ACI组)及正常对照者(对照组)50例,ACI组纳入标准:⑴符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[5]中ACI(急性缺血性脑卒中)诊断标准,且经头颅CT或MRI证实,存在局灶性神经损伤症状与体征;⑵发病3 d内入院治疗,且有详细的病史记录资料;⑶入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分5~26分,患者或其家属知情同意本研究并签署知情同意书。排除标准:⑴痛风、血液病、器质性疾病或严重肝肾功能不全者;⑵合并颅内出血、脑卒中、脑栓塞或多发性硬化者;⑶合并严重心脑血管并发症、急性感染性疾病史者。对照组均为健康志愿者,无任何器质性疾病或肝肾功能不全。ACI组中男性45例,女性40例;年龄44~60岁,平均(53.19±5.47)岁;依据脑梗死病灶区不同[6]将其分为腔隙性梗死灶32例、小梗死灶30例、大梗死灶23例;对照组中男性27例,女性23例;年龄45~58岁,平均(52.15±5.49)岁,2组在性别、年龄方面比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

1.2.1 ACI组治疗方法

入院后均在重症监护室进行监护与治疗,开放静脉通道,监测血压,维持呼吸与生命体征平稳,必要时予以机械通气,后进行机械取栓,利多卡因局麻后,经右侧股动脉置入动脉鞘,注入肝素3000 U,引导仪器头端于病变处,应用导丝将导管置入,延伸导管头部放入Solitaire FR支架,将导管撤回后,使支架留在血栓处,应用造影剂进行造影,将支架撤回,并将此处的血栓移出,检查已取出的血栓,撤架后回抽20 ml血液,对取栓后的血流进行造影,防止血栓脱落进入脑动脉,取栓后若无明显并发症可采用MRI检查头颅,给予阿司匹林肠溶片200 mg/次,1次/d,连续治疗10 d后改为100 mg/次,1次/d,连续治疗2周。

1.2.2 UA、MPV检测

于患者机械取栓术前1 d、术后1 d、3 d、7 d取空腹静脉血3 ml,置于真空采血管后送检,对照组于同日采集空腹静脉血3 ml送检。采用东芝TBA 2000血尿酸仪以酶比色法检测UA水平,同时以日本SyxmexCA 8000血凝仪检测MPV变化。UA正常范围:女性149~333 µmol/L,男性184~ 416 µmol/L。本研究将男性 UA > 420 µmol/L、女性>360 µmol/L归为高尿酸,男性UA≤420 µmol/L、女性≤360 µmol/L为尿酸正常。

1.3 观察指标

将ACI组取栓术前1 d、术后1 d、术后3 d、术后7 d UA、MPV水平与对照组进行比较;分析不同脑梗死面积患者术前、术后7 d UA、MPV水平;根据术前UA水平,将ACI组分为高尿酸组、低尿酸组,比较其术后各时点MPV;分析ACI患者术后UA与MPV的关系。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 ACI组取栓术前后UA、MPV水平与对照组对比

ACI组术后1 d、术后3 d UA、MPV下降,但仍高于对照组(P<0.05),而术后7 d 2组UA、MPV比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 ACI组取栓术前后UA、MPV水平与对照组对比(±s)

表1 ACI组取栓术前后UA、MPV水平与对照组对比(±s)

注:与术前比较,*P<0.05

组别 UA/(μmol·L-1) F值 P 值术前 术后1 d 术后3 d 术后7 d ACI组(n=85) 376.18±38.25 350.18±36.24* 324.04±34.27* 243.14±25.86* 243.983 <0.001对照组(n=50) 241.15±25.87 240.89±24.67 242.10±24.86 242.05±24.94 0.030 0.993 t值 22.144 18.891 14.766 0.240 P值 0.000 0.000 0.000 0.811组别 MPV/fl F值 P值术前 术后1 d 术后3 d 术后7 d ACI组(n=85) 12.14±1.37 10.87±1.34* 9.15±0.94* 8.71±0.88* 160.180 <0.001对照组(n=50) 8.42±0.86 8.59±0.88 8.72±0.85 8.76±0.84 1.597 0.191 t值 17.287 10.738 2.657 0.324 P值 0.000 0.000 0.009 0.746

2.2 不同脑梗死面积患者取栓术前后UA、MPV水平比较

不同脑梗死面积患者术前、术后1 d、术后3 d UA、MPV水平差异显著(P<0.05),大梗死灶术前、术后1 d、术后3 d UA、MPV水平高于小梗死灶、腔隙性梗死灶(P<0.05);术后7 d不同脑梗死面积患者UA、MPV水平无明显差异(P>0.05)。见表2。

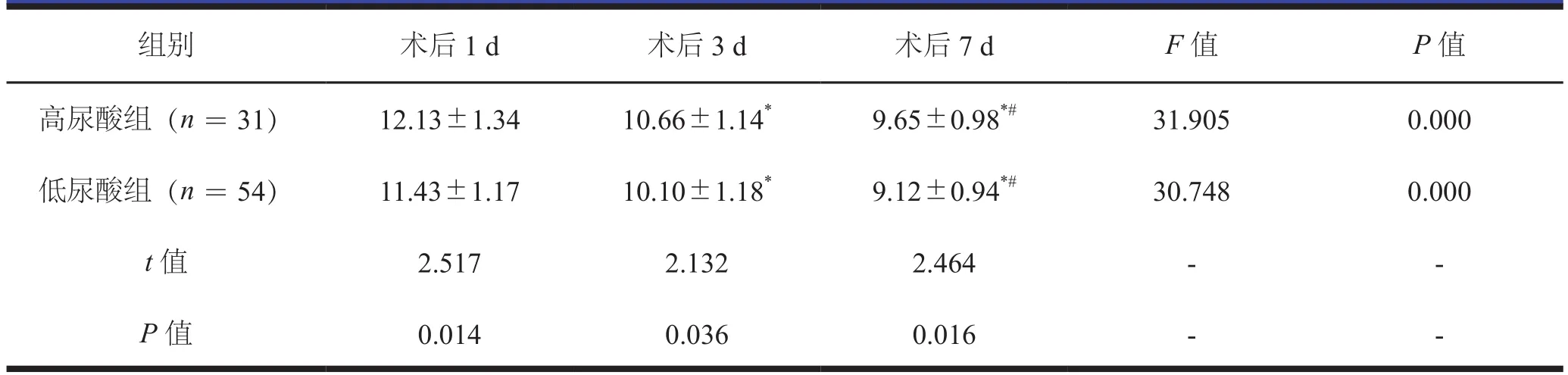

2.3 不同UA水平患者术后MPV比较

高尿酸组术后1 d、术后3 d、术后7 d MPV水平高于低尿酸组(P<0.05)。见表3。

2.4 UA与MPV的相关性分析

相关性分析显示,术后3 d内ACI患者UA与MPV呈正相关(r=0.346,P<0.05),而术后7 d二者无明显相关性(r=0.135,P>0.05)。

3 讨论

ACI为多个病理因素参与且较为复杂而漫长的病理过程,尤其在脑梗死急性期,患者短期内可能出现神经功能恶化,引起终身残疾甚至死亡,研究表明,与欧美国家相比,我国伤残调整生命年损失主要由卒中造成,脑卒中造成的负担已超过缺血性心脏病,而采用常规静脉溶栓治疗在时间窗内到达医院并具备溶栓条件的患者非常有限,能从此项治疗获益的患者不足3%,因此较多的采用急诊机械取栓术治疗ACI,以缩短血管再通时间、提高再通率、降低出血风险,并延长治疗时间窗[7]。急诊取栓术因对血管内皮的损伤可能影响患者内皮功能和凝血功能,分析取栓术前后相关指标的变化有重要意义。UA作为体内嘌呤代谢产物,其水平高低反映血管内皮功能,与氧化应激反应、自由基产生及血栓形成有密切关系,而血小板在止血、伤口愈合、炎症及血栓形成中发挥重要作用,MPV增加时会释放微小活性颗粒(如血栓素A2、血小板生长因子、黏附因子等)而促进血栓形成[8-9],但目前关于ACI患者急诊取栓术前后UA、MPV变化的研究较少。

表2 不同脑梗死面积患者取栓术前后UA、MPV水平比较(±s)

表2 不同脑梗死面积患者取栓术前后UA、MPV水平比较(±s)

注:与术前比较,*P<0.05;与腔隙性梗死灶比较,#P<0.05;与小梗死灶比较,&P<0.05

?

表3 不同UA水平患者术后MPV比较(fL, ±s)

表3 不同UA水平患者术后MPV比较(fL, ±s)

注:与术后1 d比较,*P<0.05;与术后3d比较,#P<0.05

组别 术后1 d 术后3 d 术后7 d F值 P值高尿酸组(n=31) 12.13±1.34 10.66±1.14* 9.65±0.98*# 31.905 0.000低尿酸组(n=54) 11.43±1.17 10.10±1.18* 9.12±0.94*# 30.748 0.000 t值 2.517 2.132 2.464 - -P值 0.014 0.036 0.016 - -

本研究显示,ACI组术后1 d、术后3 d UA、MPV下降,但仍高于对照组,而术后7 d 2组UA、MPV比较差异无统计学意义,同时不同脑梗死面积患者术前、术后1 d、术后3 d UA、MPV水平差异显著,而术后7 d不存在明显差异,表明ACI患者在急诊取栓术前后UA、MPV发生较大变化,UA可通过氧化应激反应使血管内皮功能受损或平滑肌细胞增殖,导致动脉粥样硬化,继而引发心血管事件及死亡,而MPV是血小板活化和功能的标志,含有较多的致密颗粒,同时能分泌较多的β-凝血酶球蛋白和5-羟色胺,使血栓素含量增加,血液表现为高凝状态,在取栓术前,机体内皮功能受损最严重,高凝状态形成的血栓可能性更大,血小板也具有更高活性,尤其在脑梗死面积大的患者中,血栓使动脉道狭窄或闭塞,导致急性局部脑供血不足或相应受支配区域的脑组织中血流骤减甚至血流阻断情况更严重,而通过取栓术改善了UA、MPV水平[10],这与戴宏武等[11]通过研究得出的检测UA可推断ACI患者存在着缺血性脑血管疾病的可能,为ACI的临床诊断提供有效参考依据的结论相近。本研究也显示,高尿酸组术后1 d、术后3 d、术后7 d MPV水平高于低尿酸组,因此UA水平越高,会导致术后MPV下降更难,原因可能是高UA会促进氧化及脂质过氧反应,而使内皮功能失调,血小板聚集率增加,继而形成血栓,UA水平较高时也能生成自由基,参与炎性反应,进一步导致血小板聚集,此外当患者UA水平较高时,易产生尿酸微结节,并在血管壁上附着,损伤血管内膜,加剧动脉粥样硬化,进一步恶化脑梗死病情[12-13]。本研究中相关性分析结果也显示,术后3 d内ACI患者UA与MPV呈正相关,而术后7 d二者无明显相关性,因此术后3 d是UA、MPV下降的关键期,此期加强其监测有重要意义,在术后7 d基本可以得到控制,血栓的形成基础是血小板,释放及激活血小板是血栓形成的前提,若损伤血管内皮,暴露内皮纤维与胶原,则会释放、聚集、黏附血小板,增加凝聚能量,因此UA可能通过促进血小板活性、增加MPV而促进心血管事件的发生发展[14]。但本研究选择的观察时间段短,关于ACI患者急诊取栓术后远期UA与MPV的关系可进一步开展研究。

综上所述,ACI患者在急诊取栓术后,UA及MPV呈下降趋势,且二者存在一定正相关性,应加以监测。