改革开放四十年中国产业结构的变化及趋势

马 骥,庞靖民

(1.电子科技大学 中山学院, 广东 中山 528402;2.电子科技大学 经管学院, 成都 611731)

一国的经济结构,特别是产业结构一直是发展经济学和产业经济学研究的重要问题。2018年,适逢中国改革开放四十周年,深入研究中国产业结构的变化规律,系统谋划中国产业的未来发展路径,对于建立现代化产业体系,开创和发展新时代中国特色社会主义具有十分重要的意义。

一、中国三次产业结构的变化

国家统计局于1985年4月对中国的三次产业进行了划分:第一产业为农业,包括种植业、林业、牧业、渔业等;第二产业为工业,包括采掘业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业;第三产业是除上述一、二产业以外的其他各业,主要包括流通部门、为生产和生活服务的部门及为提高科学文化水平和居民素质服务的部门。

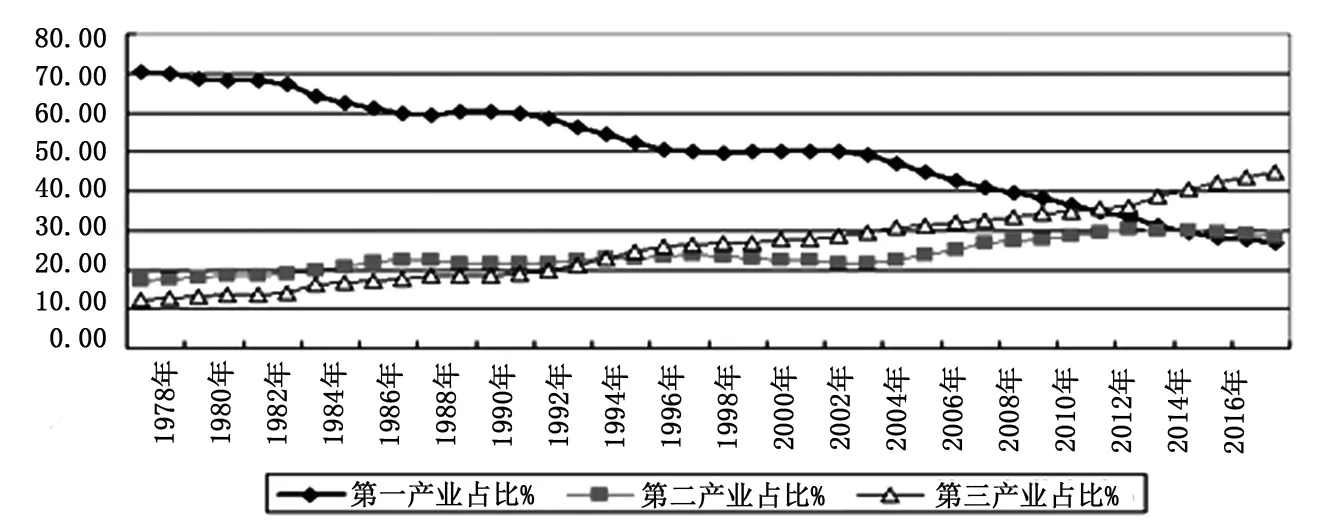

图1显示了中国就业人员部门的构成变化。很容易发现,改革开放以来中国第一产业就业人员占比持续下降。1978年,中国第一产业就业人员所占比例高达70.50%,这表明当时中国仍然是一个典型的农业大国,大多数就业人员在第一产业就业。1994年,中国第三产业就业人员占比首次超过第二产业就业人员占比,第三产业开始成为吸纳第一产业人口转移的主要部门。从2011年开始,第三产业就业人员占比首次超过第一产业就业人员占比,中国第三产业成为吸纳就业人员最多的产业部门。2014年,第二产业就业人员占比也开始超过了第一产业就业人员占比,中国就业人员部门构成开始出现了二、三产业协同推进的喜人局面。

进一步进行统计分析可以发现,改革开放以来中国第一产业就业人员所占比例持续下降,平均每年下降1.22%;第二、三产业就业人员所占比例持续上升,平均每年上升0.34%和0.88%,第三产业在吸纳就业人口方面优势明显。近年来,特别是2016年和2017年第一产业就业人员占比下降幅度趋于减少,第二产业吸纳就业的能力有所下降,第三产业吸纳就业的能力稳步提高。

图1 中国就业人员部门构成变化

(数据来源:国家统计局网站,经作者整理。)

图2 中国GDP构成的部门变化

图2显示了中国GDP(不变价)构成的部门变化。很容易发现,改革开放以来中国第一产业在GDP中的占比从1983年开始持续下降,第三产业在GDP中的占比逐步提高,第二产业在GDP中的占比三起三落。截止到2017年,中国三个产业在GDP中的占比分别是8.31%、40.47%和51.21%。值得注意的是,第二产业结构的演进并不是简单线性的,而是呈现出数次由低而高再由高而低的循环。另外,2016年中国第三产业在GDP中的占比首次超过第二产业,且占比过半(50.69%),这也意味着无论是在吸纳就业还是在GDP构成方面,第三产业已经开始占据绝对的优势。

进一步进行统计分析可以发现,改革开放以来中国第一产业在GDP中的占比年均下降0.45%,第二产业在GDP中的占比年均下降0.23%,第三产业在GDP中的占比年均上升0.68%。特别需要注意的是,近三年来第二产业在GDP中的占比明显下降,2016年第二产业在GDP中的占比同比下降了6.13%,为近15年以来的最大降幅。

二、中国第二产业内部结构的变化

(一)轻重工业比重的变化

根据国家统计局的定义,轻工业是指主要提供生活消费品和制作手工工具的工业。重工业是指为国民经济各部门提供物质技术基础的主要生产资料的工业。从2012年起,《中国统计年鉴》不再发表轻工业和重工业的产值数据,所以轻重工业的占比只统计到2011年。

图3显示了中国轻重工业在工业总产值中的相对比重变化。从中很容易发现,在1991年前,中国轻重工业占比基本上是各占一半左右。1992年开始中国重工业开始发力,并开始持续超过轻工业的占比。1978年至2011年,轻工业的占比由43.1%下降到28.15%,重工业由56.9%上升到71.85%。这是中国改革开放以来工业结构变化的最基本的趋势和最主要的特点,这一趋势与主要发达国家第二产业内部结构演变规律是基本一致的。这一趋势说明随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,人们的主要消费品来源不再是来自轻工业,而是来自重工业制造的家电、汽车等各种耐用消费品。

图3 中国轻重工业的变化

(二)轻工业内部各行业的发展变化

从轻工业来看,轻工业又分为两大类:一类是以农产品为原料的轻工业,如农副食品加工业、食品制造业、纺织业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业、印刷业等;另一类是以非农产品为原料的轻工业,如文教体育用品、化学药品制造、合成纤维制造等。

由于自2008年开始,国家统计局不再对外发布年度规模以上工业分行业增加值数据,所以我们使用各行业主营业务收入与全国总计主营业务收入的比值来相对地衡量各行业的发展状况。

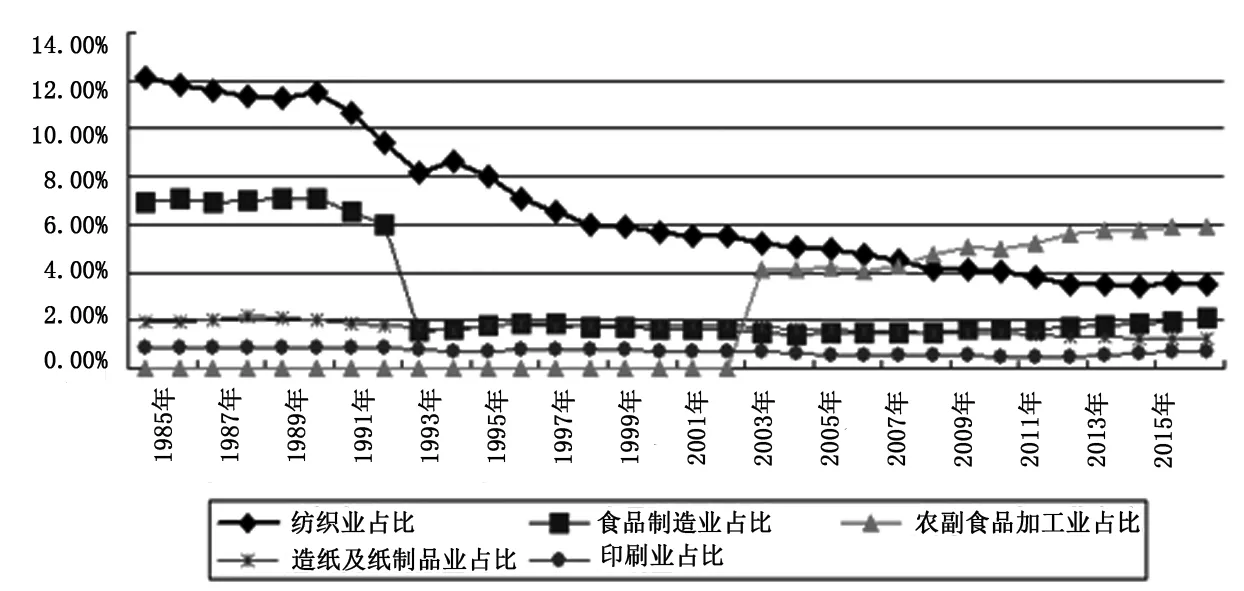

图4显示了中国轻工业内部各行业的变化。从中可以发现,改革开放以来中国轻工业内部各行业出现了较大的变化:纺织业营业收入的占比从1985年的12.12%大幅下滑到2016年的3.52%;食品制造业营业收入的占比也从6.9%下降到2.07%;农副食品加工业营业收入的占比则稳中有升,从2003年的4.09%上升至2016年的5.94%;造纸及纸制品业的占比从1.91%下降到 1.26%;印刷业的占比从0.88%下降到0.70%。除了农副食品加工业的占比提升之外,大部分轻工业行业营业收入的占比都有所下降,这与其他发达国家产业结构的演变规律是一致的。

再从以非农产品为原料的轻工业来看,文教体育用品制造业的占比从1985年的0.46%上升到2016年的1.47%,医药制造业的占比从1985年的1.52%上升到2016年的2.43%,化学纤维制造业的占比从1985年的1.12%下降到2016年的0.67%。这种结构变化反映了人们需求结构的变化,即在满足吃穿等基本生活需求后,开始增加对文化体育和健康的需求。

图4 中国轻工业内部各行业的变化

(数据来源:WNND数据库。)

(三)重工业内部各行业的发展变化

重工业是指提供生产资料的工业。按照按其生产性质和产品用途,重工业又可分为三类:(1)采掘工业,是指对自然资源的开采,包括煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业等工业。(2)原材料工业,是指向国民经济各部门提供基本材料、动力和燃料的工业,包括黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、化学原料及化学制品制造业、电力、热力、燃气、水的生产和供应等工业。(3)加工工业,是指对工业原材料进行再加工制造的工业,包括通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业等工业。

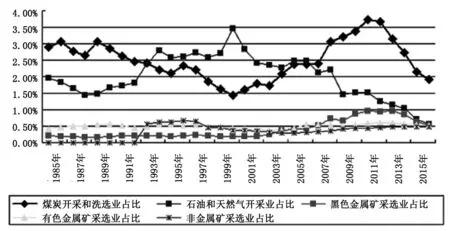

图5 中国采掘工业内部各行业的变化

图5显示了中国采掘工业内部各行业的变化。从中可以发现, 在采掘业占比最大的是煤炭开采和洗选业,这与中国“多煤少油少气”的能源结构特征有关。1985年以来,煤炭开采和洗选业先后经历了先下降再上升到再下降的过程,煤炭开采和洗选业与全国总计主营业务收入的占比在2011年最高达到了3.73%,之后逐年下降,到2016年占比下降到1.93%;石油和天然气开采业与全国总计主营业务收入占比的最高点出现在2000年,达到了3.46%,之后逐年下降,到2016年下降到0.56%;2003年后黑色金属矿采选业和有色金属矿采选业的占比开始有所提高,但从2013年开始两者均有一定程度的回落;从2005年开始,非金属矿采选业的占比明显提高,从0.28%上升到目前的0.47%。

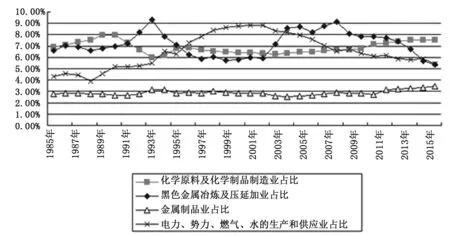

图6显示了中国原材料工业内部各行业的变化。从中可以发现,黑色金属冶炼及压延加工业的波动最大,其最高占比是9.32%,最低占比是5.45%(2016年)。2009年后黑色金属冶炼及压延加业的占比开始逐步走低。在原材料工业中,比较稳定的是化学原料及化学制品制造业和金属制品业,近年来其占比分别维持在7.5%和3.4%左右。电力、热力、燃气、水的生产和供应业在2002年达到最高点后开始持续下降。其中,电力、热力的生产和供应业的降幅最大,从2001年的8.23%下降到2016年的4.75%;水的生产和供应业占比从1999年的0.43%下降到2016年的0.18%;燃气生产和供应业占比则有所提高,由0.27%上升到目前的0.52%。

图6 中国原材料工业内部各行业的变化

最需要关注的是中国加工工业的内部结构变化。改革开放以来,得益于加工工业的发展,中国已经成为世界工厂和世界制造业大国。图7显示了中国加工工业内部各行业的变化。从中可以发现,1993年以来发展最快的是通信设备、计算机及其他电子设备制造业,其次是电气机械及器材制造业、通用设备制造业、专用设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业。上述五大行业在2016年在全国总计主营业务收入的占比已经达到了23.16%,其中通信设备、计算机及其他电子设备制造业的占比是8.6%,电气机械及器材制造业的占比是6.35%、通用设备制造业的占比是4.16%、专用设备制造业的占比是3.23%,仪器仪表及文化、办公用机械制造业的占比是0.82%。

截止到2016年,中国电子及通信设备制造业占全部高技术产业主营业务收入的比重已经达到了56.77%,占据了半壁江山。其中,通信设备制造业占比为19.88%,电子计算机及办公设备制造业占比为12.85%,电子器件制造业占比占比为11.5%,电子元件制造业占比为11.1%,家用视听设备占比为5.22%。特别需要关注的是,虽然近年来电子和通信设备制造业取得了较快的发展,但是电子计算机及办公设备制造业却出现了大幅度的下降(见图8)。其中,电子计算机外部设备占比从2009年的10.87%下滑到2016年的1.88%,电子计算机整机占比从2009年的15.57%下滑到2016年的7. 38%。

图7 中国加工工业内部各行业的变化

图8 中国电子计算机及办公设备制造业的变化

三、中国第三产业内部结构的变化

根据1985年国务院办公厅转发的国家统计局关于建立第三产业统计报告上对中国三次产业划分的意见,中国第三产业包括流通和服务两大部门:一是流通部门,包括批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业等部门;二是为生产和生活服务的部门,包括金融业、房地产业等部门。

图9显示了中国第三产业内部各行业的变化。从中可以发现,批发和零售业增加值占比遥遥领先,批发和零售业增加值占国内生产总值的比重从1978年的6.6%上升到2016年的9.6%;金融业增加值占比从1978年的2.1%上升到2016年的8.2%;房地产业增加值占比从1978年的2.2%上升到2016年的6.5%;交通运输、仓储和邮政业增加值占比从1978年的4.9%下降到2016年的4.4%;住宿和餐饮业增加值占比从1978年的1.2%上升到2016年的1.8%。

图9 中国第三产业内部结构的变化

特别需要关注的是,金融业增加值占国内生产总值的比重从2006年的4%上升到2016年的8.2%,金融业增加值占比十年间上涨了1倍以上。与美英日等发达国家相比,中国金融业增加值占比于2013年超过美国,于2015年超过英国。2015年,中美日英四国的金融业增加值占比分别为8.4%、7.2%、4.4%、7.2%,中国已超过另外三国。[1]金融业增加值占比增长的背后隐藏着金融业“脱实向虚”的隐忧,因此需要引起高度重视。此外,由于金融是一个高杠杆行业,尤其是发达国家的金融危机已经表明,金融业占GDP的比重越高,潜在的风险越大。

2016年中国房地产业增加值占GDP的比重为6.5%,建筑业增加值占GDP的比重为6.7%,房地产业和建筑业已经成为中国经济重要的支柱产业。实际上,从1993年起,建筑业增加值占GDP的比重就超过了5%,在过去的25年间,建筑业一直是中国的支柱产业。房地产业增加值占GDP的比重在2007年首次超过5%,2008年有所下降,但是自2009年开始,房地产业增加值占比开始持续超过5%。换句话说,房地产业是在2009年后才成为中国经济的支柱产业。

综合以上分析可以发现:随着产业结构的变化,中国经济已经进入高质量发展阶段。根据鲍莫尔(1967、2001)的研究,第二产业的比重越高、生产率进步越快,导致经济增长速度越快,但是第二产业的生产率提高又会降低第二产业在GDP中的比重,进而降低经济增长速度。产生这一现象的原因在于:第三产业的生产率进步速度较慢,随着第三产业比重的提高,经济增长速度必然下降。[2,3]我国学者袁富华(2012)、吕健(2012)等人的研究也得出过同样的结论,即认为我国长期的经济增长过程中存在“结构性减速”效应,其根本原因是服务业生产率低下。[4,5]党的十九大报告提出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正是基于我国产业结构的演变趋势所作出的科学论断,这一论断与中国经济的未来发展趋势不谋而合。

四、中国三次产业的演变规律和变化趋势

归纳总结中国三次产业的变化特征,结合相关理论和已有的研究成果,不难得出以下几点发现:

第一,经过了四十年的改革开放,中国产业结构实现了从“一二三”到“三二一”的转变。这种变化与经典的产业结构理论所描述的规律相比较,既有相同的一面,也有其特殊的一面。根据考林·克拉克(1957)的研究,与经济发展最重要的共生现象是:劳动人口从农业向制造业、再从制造业向商业及服务业的转移。[6]而中国的实际情形是:第一产业的就业人口同时向第二、三产业转移,并且主要转移到了第三产业,这说明产业结构演变不是按照既定顺序进行的。中国改革开放后的产业结构演变最本质的规律体现在:在优先发展第二产业的同时,通过同步发展第三产业来解决就业问题,这一实践为落后国家追赶发达国家提供了一个具有普遍意义的借鉴经验,也是中国特色社会主义经济发展的一个基本规律。保增长的实质是为了保就业,在经济增速出现调整时,必须将“稳就业”作为首要工作。

第二,从2016年开始,中国第三产业无论从增加值占比、还是就业占比都居于绝对意义的主导地位。根据汪海波(2014)的研究,第三产业占据主导地位是主要发达国家进入现代化时代的重要标志。[7]因此,这一变化充分说明中国的经济发展进入了新时代,中国已经进入了经济现代化的新起点。在新时代必须着眼于建设现代化经济体系这一战略目标,着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。中国已经成为制造业大国,但是还不是制造业强国,因而必须更加重视发展实体经济。科技创新是大国的强国之路,只有通过科技创新,掌握关键技术,才能推动产业创新和经济可持续发展,才能真正强大起来。而现代金融和人力资源是发展实体经济和科技创新的重要保证。

第三,中国产业结构的发展实践表明,产业结构的长期演进趋势并非传统产业结构理论所描述的简单线性变化,而是循环起伏变化的过程。从中国的实际状况来看,改革开放以来劳动人口从第一产业向第二产业转移一共出现了3次反复,时间分别是:1989—1991年,1999—2002年,2013—2017年。在这三个时间段第二产业就业人员所占比例均出现了不同程度的下降,这一现象说明劳动人口向第二产业转移容易受到外部干扰的影响,如1989—1991年的三年治理整顿,1999—2002年的通货紧缩,2013—2017年的产能过剩。在第二产业发展出现问题时,关键是要通过发展第三产业吸纳就业人口。

第四,从第二产业内部来看,中国产业结构经历了从轻工业主导到重工业主导的演变,这一发展趋势与主要发达国家第二产业内部结构演变规律是基本一致的。轻工业是劳动密集型产业,重工业是资本密集型产业,这也意味着发展重工业的同时必须重视通过发展第三产业解决就业问题。与此同时,与第一产业发展不同的是,作为第二产业核心的加工制造业,在很大程度上不受本国资源条件和自然条件的限制,因此,加工制造业往往能够出现跳跃性的高速发展,这一点在中国表现得尤为明显。实现由大国到强国的转变,就是要把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势。

第五,从重工业内部来看,总体的发展趋势是大量消耗资源的行业(如采掘业、黑色金属冶炼及压延加业)的占比逐步下降,而某些高附加值的机械工业(如通信设备、电气机械及器材)占比逐步上升,产业结构由以原材料工业和低附加值工业为主的资源多消耗型工业结构转向以高附加值工业为主的知识密集型的工业结构。发展高技术和知识密集型产业已经成为中国产业结构未来升级的重要方向。

第六,从第三产业内部来看,中国产业结构经历了从传统服务业主导到传统服务业和现代服务业齐头并进的转变。其中,在传统服务业中表现最好的是批发和零售业,在现代服务业中表现最好的是金融业和房地产业。在第三产业的发展过程中,出现了很多新业态和新的商业模式,如互联网购物、互联网金融、移动支付、共享单车。对这些新生事物采取宽容的态度,允许其先行先试,是中国第三产业发展最宝贵的成功经验之一。

第七,在第三产业的发展过程中,必须解决好金融业“脱实向虚”的问题。金融业是一个高杠杆行业,发展好了可以使得实体经济“如虎添翼”,发展不好则会干扰实体经济的运行,甚至破坏实体经济的正常运行。发达国家的金融危机表明,金融业占GDP的比重越高,潜在的风险越大,因此必须做好防范和化解重大金融风险工作。