明传奇《惊鸿记》中引用辞格探析

任翔宇

(宁德师范学院 语言与文化学院,福建 宁德352100)

从唐宋诗词到元明唱曲、传奇,以至当代影视剧作,唐玄宗与杨贵妃之间的故事始终是一个长盛不衰的文学母题。在众多关涉“李杨爱恋”的作品中,明代佚名撰①关于《惊鸿记》的作者:据吕天成《曲品》卷下著录,为“吴世美”作;又据明万历十八年序刊本卷前二序记,为“吴世熙”。本文从中华书局《明清传奇选刊》“佚名”之说。的《惊鸿记》尤为特殊,它一反前人作品中惯以杨妃为中心人物的设置,以梅妃为主角(旦扮),以杨贵妃为较次要的角色(贴扮),充满了“贬杨褒梅”的色彩。全文语言亦雅亦俗、亦庄亦谐,包蕴着丰富的修辞现象,主要运用的修辞格有比喻、比拟、借代、对偶、复叠、引用等近十种。本文就引用修辞格在剧中的运用进行探析,兼论其在刻画人物,尤其是塑造梅妃形象以及推进情节发展上的作用。

“引用”是汉语传统修辞手法之一,散见于先秦典籍中,《诗经》中多见“先民有言”“人亦有言”字样,《庄子》有“重言十七”之说,都是借先贤长者之说增加说理的力度,可谓发古代汉语引用修辞之先声。刘勰《文心雕龙·事类》开篇有云:“事类者,盖文章之外,据事以类义,援古以证今者也。”[1]阐明引用即是以援引事例成辞以说理。陈望道《修辞学发凡》:“文中夹插先前的成语或故事的部分,名叫引用辞。”[2]戏曲修辞,作为古代汉语修辞理论的重要组成,继承并发扬了引用传统。

从引用的态度而论,《惊鸿记》中的引用修辞可分为正用、反用与借用三种基本类型;就引用的内容来谈,主要是引事与引辞两类。本文拟就《惊鸿记》引用修辞的内容进行分析。

一、引事:从“多余人”到“明镜”

引事,又称用典、稽古,指援引先代史实轶闻。《惊鸿记》的引事内容多与先代奇女子相关,集中在旦角(梅妃)的唱词中,如第二出《梅亭私誓》中“【西江月】谢女休夸好句,班姬正倚新妆,数奇不愿似王嫱,谁身长门悒怏”[3]2一句,可以视作总领全文举纲目。它取谢道韫咏雪、班姬题扇的才情与王昭君的刚毅为“梅妃”自比,自抒不愿“数奇”却实际难逃坎坷,暗示了主角梅妃后续的命运起伏。而后,反复引用“班姬”与“长门”的典故,概有十余处:

(1)尔出入君怀袖,休提团扇篇。

——第二出《梅亭私誓》[3]3

(2)断不如,汉长门,掩泣秋风。

——第六出《寿邸恩情》[3]12

(3)日里昭阳飞燕,会见汝悲歌团扇,冷落长门几夜眠。

——第八出《诡计陷梅》[3]17

(4)原是旧日班姬今问晓。

——第十出《两妃妒宠》[3]21

(5)我道是掌上君王,岂有长门怨。凉风团扇,怎知道冷暖人情换。

——第十六出《梅妃宫怨》[3]36

(6)纵然对芳辰喧笑,还自想人在长门怨寂寥。

——第十八出《花萼霓裳》[3]42

(7)昔汉武为平阳而弃阿娇,相如赋《长门》以回君意。

吾今,也不怨伊。想纨扇,终需自题。

——第十九出《梅妃遗赋》[3]44

(8)长门芳草暗孤琴,一梦悠悠,五载到于今。

——第二十出《杨妃晓妆》[3]45

(9)长门自是无梳洗,何必珍珠慰寂寥。

岂是当歌女,落燕姿,到底歌团扇。

——第二十一出《翠阁好会》[3]51

《汉书》《玉台新咏》等都有“班姬团扇”的典故记载。昔汉成帝班婕妤失宠,忌惮飞燕妒重,自请迁长信宫,为赋自伤悼,并作《怨歌行》:“……常恐秋节至,凉风夺炎热。弃捐箧笥中,思情中道绝。”以团扇见捐自喻被君王所弃的不幸遭遇。至于“长门”之事,《昭明文选》最早收录《长门赋》一文,对此着墨甚多。孝武帝时陈皇后擅宠而骄,被废退居长门宫,奉黄金百斤嘱司马相如作赋,以期解愁闷悲思之苦。由此,“班姬团扇”与“长门怨”成为了失宠宫人悲叹命运的代表。

典故是人类的普遍命运和文化心理的凝聚物,既有共性又不乏个性。《惊鸿记》对原典语、意并取,正是摘取两个典故中后妃失宠、冷落哀怨的共性寓意。同时,历史上班婕妤自抒《自悼赋》,陈皇后托司马相如作《长门赋》,本剧中梅妃自赋楼东,皆是失宠者借文辞以挽回君心圣意,亦是用典的关联之一。至于用典个性的特色,以“班姬”的形象侧重突出女子之贤德,如第五出《君臣宴乐》中设计的梅妃却辇这一情节,“却辇之德”的由来便是班婕妤:

(生)妃子起来,早间岭南诸郡县,进数十种奇花来,朕令安置宜春院,与妃子同往一观如何?(旦)请陛下登辇,妾谨步随。[3]9

引用长门怨,则铺垫了与陈皇后相似的以写作辞赋复宠的情节,区别在于:陈阿娇是千金买赋,而梅妃则自赋《楼东》,相较之下,主角梅妃诗书满腹的才情得到衬托,又与次角杨妃的只知舞乐声色形成对比:

【剔银灯】(旦唱)这衷肠,愁怀怎题?纵传辞,难回君意。襄阳杜甫多才思,传与伊知。赋辞,要申个雄雌。奉千金,助他酒资。【前腔】(小丑唱)汉多娇,无才自摅。这操觚,除非相如。娘娘呵,你词源岂让襄阳士……[3]44

杨妃悍妒,正史有载,而梅妃却史无真人,最早见于宋代的文言小说《梅妃传》,梅、杨二妃争宠之事更是子虚乌有的杜撰。这一形象大概生发于白居易《上阳白发人》中的“未容君王得见面,已被杨妃遥侧目。妒令潜配上阳宫,一生遂向空房宿”四句。虽然如此,梅妃的故事却流传至今并被视为真事,现在莆田市黄石镇江东村,主祭梅妃的江东浦口宫依旧香火鼎盛,由此足见梅妃这一形象在民间深入人心。究其原因,大概是她“体现了人类对于明君的期待与才女佐助君王治国并有真挚爱情的理想”[4]。从传统李杨爱情中屈居配角的“多余人”进阶为主角,梅妃就如同一面明镜,映照出杨妃的妒忌与玄宗的荒淫,也折射了传统文人渴望辅佐君王的治世思想。以刻画梅妃形象为目标,作者对所引典故的选择皆有的放矢,正是“修辞以适应题旨情境为第一要义”的恰当诠释[2]10。

二、引辞:落场诗“集句”以合题旨

引辞,又称引言,即引用前人诗文、警句,在明传奇中主要集中于“落场诗”里。落场诗又称“下场诗”“收场诗”,体例沿袭自宋元南戏,一般在每出戏角色下场时念诵,形式经过不断的规范而定型为四句韵语,形同一首绝句。体式发展至明代中期,下场诗的写作逐渐盛行摘取前人诗句拼凑,尤以唐诗为最。陈望道将这种全篇尽集古人成语而成的所谓“集句”或“集锦”归为明引法的一种奇现象。

《惊鸿记》上下卷共三十九出,仅第一出、第三十八出不赋落场诗,其余三十七出皆有,共集71句。所涉及的诗人共19位,其中唐代诗人17位,李白、王维、白居易、贾至这四家的诗句多次出现。

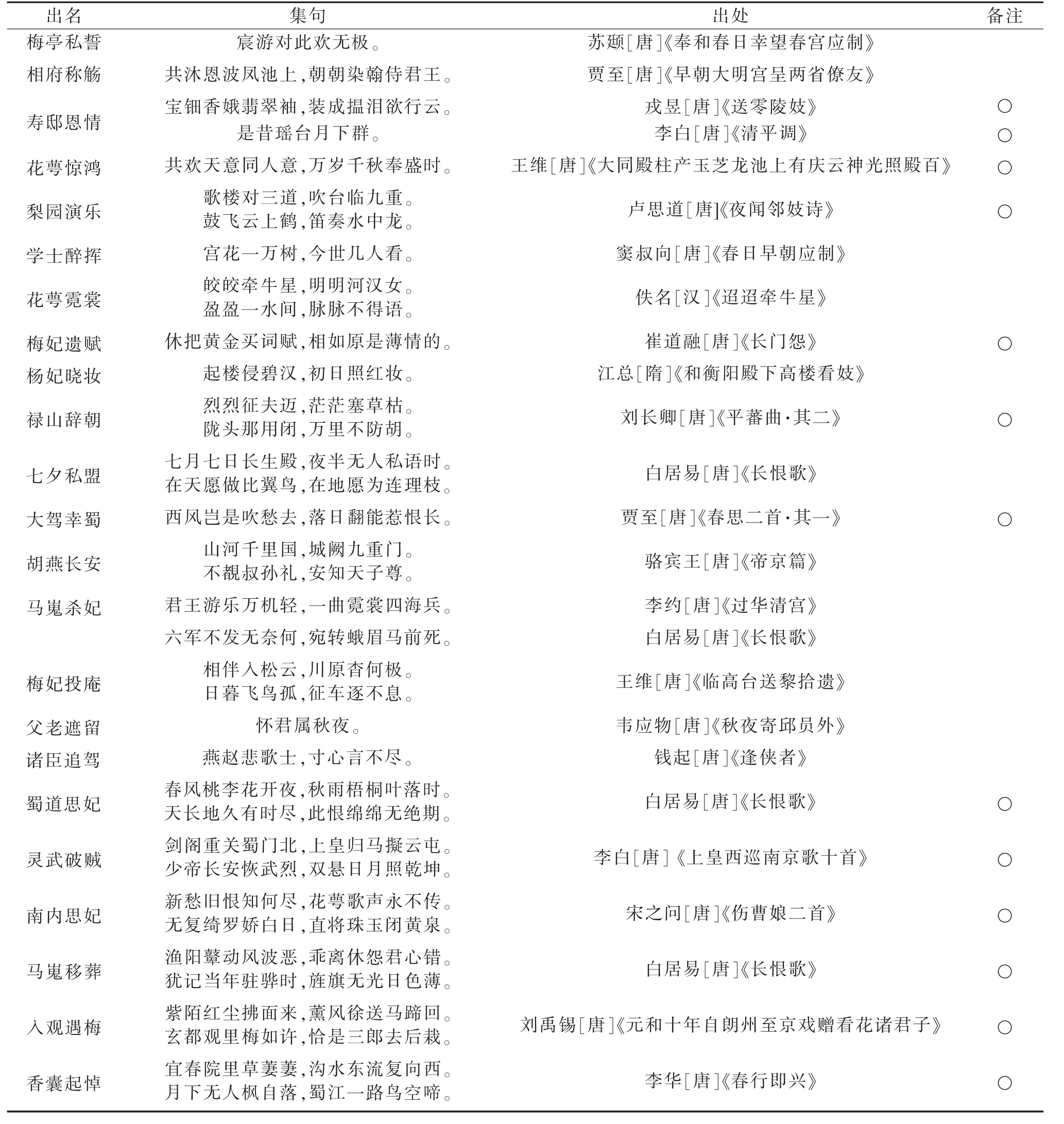

表1 《惊鸿记》下场诗集句一览①《惊鸿记》中“集句”并非一字无差地照搬原文,而是根据情节需要更换个别字词,但这并未影响其“集句”的性质,反而与剧本贴合更加密切。备注中标记“○”为有字改动的例句。

“集唐”现象是明清戏曲传奇创作的一大特色,亦是明代“文必秦汉、诗必盛唐”这一主流文风的衍生,迎合了文人崇文尚雅的心理,然而也饱受诟病,戏曲理论大家王骥德在《论落诗》中便说:“迩有集唐诗句以呈新奇者,不知喃喃作何语矣。”[5]近代郑子瑜也指出:“集句是引用的修辞法发展到了臃肿的地步。”[6]批评者多指责下场诗“集唐”只是创作者们求新逐奇的炫技之道,刻意为之、拼凑而成,并非专为剧情而设,极易词不达意并且缺乏语言艺术。

《惊鸿记》的集句种类大致有三种:一为应制诗,出现的回目皆是写宫廷游宴,如苏颋《奉和春日幸望春宫应制》、窦叔向《春日早朝应制》、贾至《早朝大明宫呈两省僚友》,与人物形象,尤其是正蒙圣宠的梅妃之心境相吻合;二为赠别诗,如王维《临高台送黎拾遗》、钱起《逢侠者》,与禄山叛变后玄宗西逃、诸臣随驾的情节发展相契合;三是描写李杨爱恋的诗作,如李白《清平调》、白居易《长恨歌》、李约《过华清宫》等,与市民文学的兴起以及由此提出的对艺术趣味的新要求相适应。

《惊鸿记》较好地规避了集句“堆砌辞藻”的积弊,它引用前人诗作并非只对原句进行机械化“嫁接”,更着眼于情节发展的起承转合与人物形象的塑造。将主题相近、情感相似的诗句组合在一起,极大地增强了曲文的表现力与感染力。

三、余论

《惊鸿记》除了用典故、集唐诗这两大类引用之外,还集合了诸多传奇、戏剧创作的典型情节,如“(旦角)投庵”(第二十八出《梅妃投庵》)、“睹物悼亡”(第三十七出《香囊起悼》)、“仙界重圆”(第三十九出《幽冥大会》)等。仅就“投庵”而言,便有《玉合记》《玉簪记》《二胥记》等十余部剧作用到了这一相同的关目设计。《梅妃传》中,梅妃在安史之乱中死于乱兵之手,而《惊鸿记》却改写为投庵避祸,后与玄宗重续前缘。虽然大团圆的结局落入明清传奇的俗套,却迎合了民间对于梅妃形象的爱护。

狭义而论,这种叙述套路的照搬不能算严格意义上的引用修辞,而是语言模因的典型传播方式。模因以模仿为基础,除了简单的复制,常常根据语境及个体的需要产生变体。在这种语言“模因”的传播与嬗变中,可以窥见社会文化思潮的变化。

明传奇是中国古代戏曲发展的新阶段,也是中国古代俗文学演进至高潮的产物,离不开时代发展与社会思潮的影响。明代前期,统治阶级推行文化专制主义,尊奉程朱理学强调伦理教化,文学活动必须为宣扬封建道德服务。因此,这一阶段的明传奇创作虽然不少,但是帝王戏受到严格的控制,并且整体成就平平。明代中叶之后,资本主义萌芽,市民阶层兴起;放眼思想领域,汤显祖、李贽等一批文人旗帜鲜明地反对封建伦理道德,张扬个性。在这种崇尚自由的社会思潮的感染下,相应文学主题的创作也呈现出追求个性解放的时代精神,如洪昇在《长生殿》中打破传统批评女子“悍妒”的窠臼,创作出了敢“妒”的杨贵妃,而且肯定这种“妒”,认为女性就应该勇于追求自己的幸福。同时期的《牡丹亭》《桃花扇》等剧作亦有别于此前同类题材的作品,剧中的女性都因其积极抗争的精神而大放异彩。这种追求自我的女性意识早在《惊鸿记》“梅妃”身上即已萌芽。